一時停止無視の事故の過失割合は?10対0となる?

一時停止無視による交通事故の被害に遭った際、相手に一時停止義務違反があったとしても、それだけを理由に過失割合は10対0とはならないのが実情です。

一時停止無視による交通事故の被害に遭った際、相手に一時停止義務違反があったとしても、それだけを理由に過失割合は10対0とはならないのが実情です。

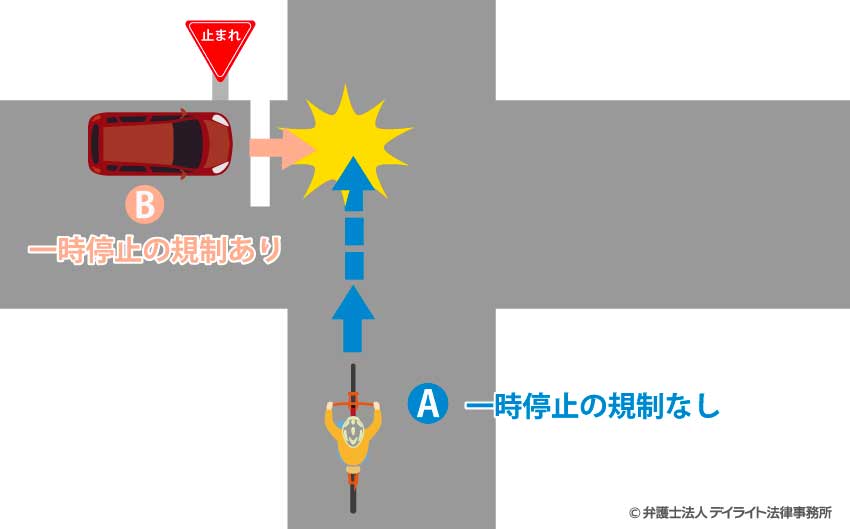

一時停止規制がない側の直進車(被害者A)と、一時停止無視をした直進車(加害者B)が衝突した場合、基本的な過失割合は、「被害者(A):加害者(B) = 20%:80%」となります。

しかし、加害者に酒酔い運転などの重過失があった場合や、被害者が徐行を徹底しており事故を避けられなかった場合など、特定の条件下では過失割合10対0が認められる可能性もゼロではありません。

保険会社の不当な過失割合の提示を覆し、精神的な苦痛に対する適正な慰謝料を獲得するには、客観的な証拠と法律の専門知識が不可欠です。

この記事では、一時停止無視による事故の基本の過失割合、10対0となる例外的なケース、過失割合で争いになった際の対処法などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

目次

一時停止無視の事故の過失割合とは?

交通事故における「過失割合」とは、事故が発生した原因に対する当事者双方の責任の度合いを、割合(パーセンテージ)で示したものです。

被害者側にも過失割合が認定されると、その割合に応じて受け取るべき損害賠償金が減額されます。

これを「過失相殺」といいます。

過失割合は、東京地方裁判所の研究会が作成した「判例タイムズ38」に掲載されている「基本の過失割合」をもとに、事故当時の速度違反や著しい過失など個別の修正要素を加味して算定されます。

そして、道路交通法第43条は、一時停止の標識等がある交差点の手前で車両等が一時停止する義務を定めているため、これを無視する行為は道路交通法に違反する行為です。

一時停止無視による事故では、一時停止義務を怠った側の過失が非常に大きく評価されますが、原則として、一時停止規制がない側(被害者側)も交差点進入時の安全確認義務(道路交通法第36条第4項)を負っているため、ほとんどの場合で被害者側にも一定の過失が認定されます。

そのため、「一時停止無視 = 10対0」とはならないケースが多いことを理解しておく必要があります。

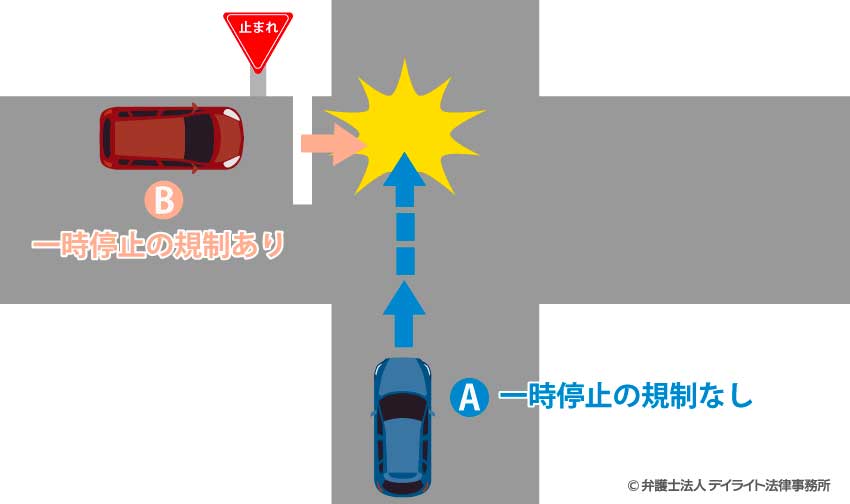

直進車同士の出会い頭事故

一時停止規制がない側の直進車(被害者A)と、一時停止無視をした直進車(加害者B)が衝突した場合、基本的な過失割合は、「被害者(A):加害者(B) = 20%:80%」となります。

道路交通法第43条で定められた一時停止義務違反は、交差点事故において重い過失の一つと評価されています。

この義務は、交差する優先道路の交通の流れを妨げないように、完全に停止し、安全確認を徹底することを求めています。

これを無視したBの過失が80%を占めます。

一方、優先道路を走っているAについても、運転者には道路交通法第36条第4項に基づき、交差点へ進入・通行する際に交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行しなければならいという、「安全進行義務」があります。

そのため、Bが一時停止を無視して飛び出してくる可能性も想定し、速度を落としたり、左右を確認したりする義務を怠ったとして、Aにも20%の過失が認定されるのが一般的です。

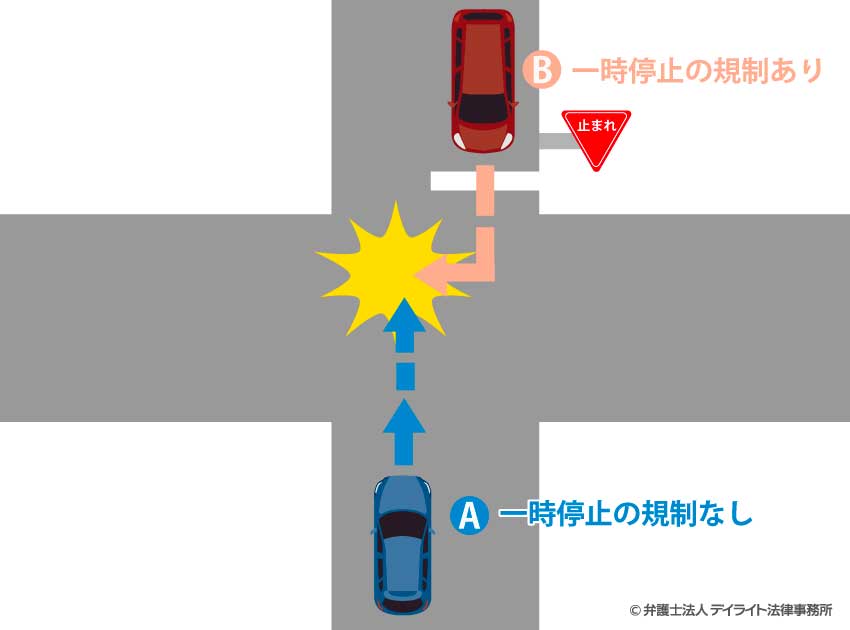

直進車と左折車の事故

直進車(被害者A)と、一時停止を無視して左折した車(加害者B)が衝突した場合、基本的な過失割合は、「被害者(A):加害者(B) = 20%:80%」となります。

この場合、Bは、一時停止義務違反に加えて、交差点で直進車の進行を妨害してはならないという義務(道路交通法第37条)の2つの違反を犯しています。

直進車Aは左折車Bよりも優先されるため、Bの過失が高く評価され、基本過失割合は直進車同士の事故と同様に80%となります。

一方、優先道路を走っている直進車Aについても、一時停止規制のある交差点における安全進行義務があるため、Bの動向を十分に確認せずに漫然と進行した点について、20%の過失が認定されます。

直進車と右折車の事故

直進車(被害者A)と、一時停止を無視して右折した車(加害者B)が衝突した場合、基本的に過失割合は、「被害者(A):加害者(B) = 15%:85%」となります。

Bは、一時停止義務違反に加え、対向直進車(A)の進行を妨害してはならないという右折車の義務(道路交通法第34条)に違反しています。

右折車は左折車よりもさらに優先度が低いため、Bの過失は基本の80%よりも重い85%からスタートします。

他方、直進車(A)にも安全進行義務はありますが、右折車Bが一時停止を無視して飛び出してくることを予測し、回避する義務は左折車の場合より軽減されるため、Aの過失は20%よりも低い15%からスタートします。

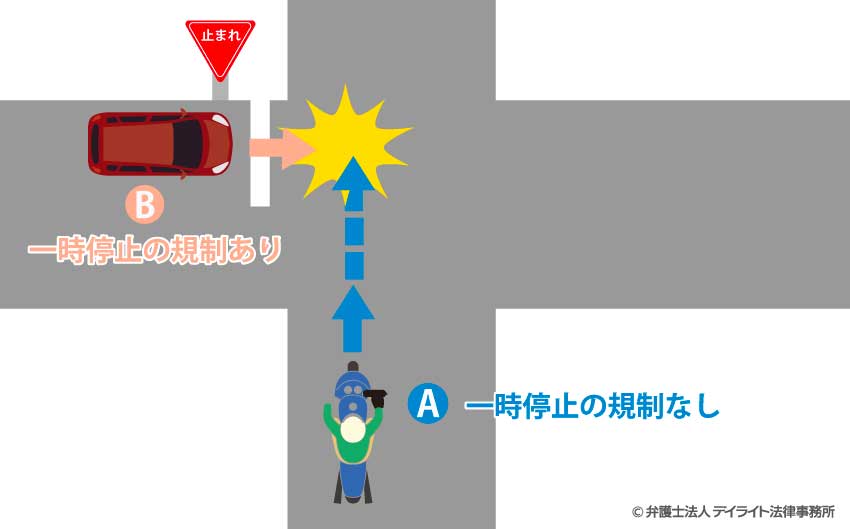

車とバイクの事故

このケースは、一時停止規制がない側の直進バイク(被害者A)と、一時停止無視をした直進車(加害者B)が衝突した場合です(両者の速度が同程度とします。)。

このような事故の基本的な過失割合は、「バイク(被害者A):直進車(加害者B) = 15%:85%」となります。

直進車Bは一時停止義務に違反しており、過失割合が高くなります。

一方で、バイク(A)は、衝突時の被害が大きくなりやすい交通弱者として、過失を修正する「単車修正」が適用されます。

そのため、車同士の事故(20%)よりもバイク側の注意義務違反が軽く評価され、Aの基本的な過失割合は15%に抑えられます。

これは、弱者を保護し、事故の際に大きな被害を受けやすい車両の過失を低くする実務上の配慮です。

さらに、一時停止無視の直進車(B)が減速せず、バイク(A)が減速したという事情がある場合には、過失割合が修正され、「バイク(被害者A):直進車(加害者B)= 10%:90%」となる可能性もあります。

車と自転車の事故

このケースは、一時停止規制がない側の直進自転車(被害者A)と、一時停止無視をした直進車(加害者B)が衝突した場合です(両者の速度が同程度の場合とします。)。

このような事故の基本的な過失割合は、「自転車(A):直進車(B) = 10%:90%」となります。

直進車(B)は、一時停止義務に違反しているため、過失割合が大きくなります。

一方、自転車は、車やバイクと比較して最も事故の被害が大きい交通弱者と位置づけられます。

そのため、Bが一時停止を無視した事故では、Aが直進していたとしても、Aの安全確認義務違反は極めて低いとして、基本過失割合は10%に抑えられます。

これは、自動車運転者に最も高い注意義務を課すという実務上の原則に基づいています。

一時停止無視の事故で過失割合が10対0となるケース

交通事故の過失割合は、当事者双方の安全運転義務違反を考慮し、原則として被害者側にも一定の過失(責任)が認定されることがほとんどです。

一時停止無視による事故においても、一時停止規制のない道路を走行していたとしても、交差点進入時の安全進行義務(道路交通法第36条第4項)が課されるため、基本的には20対80や15対85といった割合からスタートします。

しかし、以下のような特別な事情がある場合には、被害者の過失が完全に否定され、10対0が認定される可能性があります。

加害者に「重過失」があり、被害者が回避不可能だったケース

過失割合は、事故類型ごとの「基本の過失割合」に、当事者双方の違反行為や過失の程度に応じて「修正要素」を加算・減算して決定されます。

加害者(一時停止無視側)に著しく重い過失または重過失があった場合、被害者側の過失が基本割合から差し引かれ、結果的に0%になることがあります。

例えば、優先道路を走行中の被害者に対し、一時停止標識を無視して時速30km以上の猛スピードで交差点に進入してきた加害者と衝突したケースや、加害者が酒酔い運転や無免許運転の状態でありながら一時停止を無視したケースです。

このようなケースでは、過失割合が「被害者(A):加害者(B) 0%:100%」となる可能性があります。

これらの重過失は、加害者側の過失を20%以上修正する要素となるため、被害者側の基本過失20%を完全に打ち消す有力な根拠となります。

その結果、「被害者にも安全確認義務違反がある」という通常の判断が覆され、被害者の過失は0と認定される可能性があります。

被害者が徐行を徹底し、加害者が無謀に進入したケース

一時停止規制のない道路側を走行する被害者が、交差点進入時に徐行するなど、最大限の注意義務を履行していたにもかかわらず、加害者が一時停止を無視して無謀かつ減速なしに進入してきたケースでは、過失割合が修正される可能性があります。

例えば、一時停止規制のない道路を走行する車Aが、交差点手前で速度を落とし、左右の確認をしながら徐行、またはそれに近い低速度で運転をしていたのに対し、一時停止規制のある道路から来た車Bが、停止も減速もせずに交差点に突っ込んできたというケースです。

このような事例では、被害者が徐行という高度な注意義務を尽くしており、被害者Aに求められる安全確認の義務は果たされたと評価できます。

一方、加害者Bは最も重要な一時停止義務を怠ったうえ、減速もしなかった点で過失が著しく、被害者側に課されるわずかな基本過失が完全に否定され、過失割合が10対0となる可能性があります。

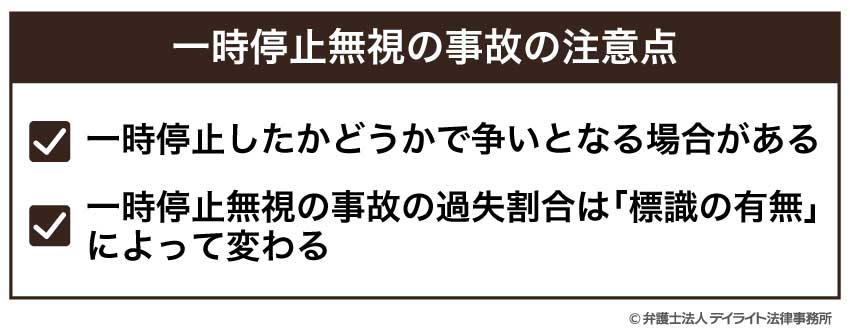

一時停止無視の事故の注意点

一時停止したかどうかで争いとなる場合がある

一時停止無視による事故は、加害者側の過失が重くなる一方で、被害者側にとっても過失割合の決定や事故原因の特定において、いくつかの注意すべき点があります。

一時停止無視の事故で最も頻繁に発生するトラブルの一つが、「加害者が本当に一時停止を無視したのか」という事実認定をめぐる争いです。

加害者側が、「停止線の手前で完全に止まった」、「徐行はしたが完全に止まっていなかっただけで、無視ではない」などと主張し、一時停止義務違反の事実を否定したり、過小評価したりすることがあります。

一時停止の定義は、「停止線の直前または交差点の直前で、車輪が完全に止まるように停止すること」であり、単に徐行するだけでは一時停止と認められません。

しかし、事故直後に警察が実況見分を行っても、「完全に停止した時間」を正確に立証するのは難しいのが実情です。

このような争いを避け、交渉を有利に進めるためには、事故の状況を証明できる証拠を確保しておくことです。

例えば、ドライブレコーダーの映像は、加害車両が停止線で完全に静止したかどうか、また、被害者車両が交差点に進入する際の速度や安全確認の状況を客観的に記録しているため、強力な証拠になります。

また、事故直後に現場にいた人や、加害車両の運転を見ていた人から、加害者が停止せずに進入した旨の証言を得ておくことも有効です。

さらに、加害者が警察に対し「一時停止に気づかなかった」、「止まりきれなかった」などと過失を認める供述をしている場合があります。

この調書は、後の交渉や訴訟において重要な証拠となります。

このように、一時停止をしたか否かが争点になる場合があるため、曖昧なままにせず、初期段階から弁護士に相談し、証拠保全と正確な事実認定を行うことが重要です。

一時停止無視の事故の過失割合は「標識の有無」によって変わる

一口に「一時停止」と言っても、事故現場に一時停止の道路標識があるかどうかで、過失割合に影響を与える可能性があります。

一時停止標識がある場合には、道路交通法第43条に基づく一時停止義務が発生し、これを無視すれば重大な交通法規違反として、加害者側の過失割合が大幅に高くなります。

この場合の基本的な過失割合は、「被害者(A):加害者(B) = 20%:80%」となります。

これに対して、停止線のみで標識がない場合には、厳密な意味での一時停止義務は発生しません。

ただし、運転者には「見通しの悪い交差点では徐行する」といった一般的な安全運転の心得(安全進行義務)が依然として求められます。

一時停止をしなかった側の過失割合は、標識がある場合よりも低くなりますが、安全運転に注意を払っていなかったとして、一定の過失が加算される可能性は残ります。

保険会社との交渉では、この標識の有無が過失割合を左右する重要な論点となるため、事故現場の状況を正確に把握しておく必要があります。

過失割合でもめた場合のポイント

保険会社の提示に安易に同意してはいけない

一時停止無視による事故で、加害者側の保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合、安易に同意してはいけません。

加害者側の任意保険会社から提示される過失割合は、あくまで加害者側に有利な主張に基づいて算出されている可能性があることを念頭に置くべきでしょう。

特に、一時停止無視の事故では、加害者側の過失が大きいことは明らかなのに、「被害者にも前方不注視があった」などとして、本来認められるべき20対80や10対90といった過失割合よりも、被害者側の過失を高く設定してくるケースも散見されます。

被害者側が、保険会社からの提示に納得していないにもかかわらず安易に示談書に同意しサインしてしまうと、後から「過失割合が間違っていた」と主張して覆すことはできなくなってしまいます。

過失割合は、慰謝料を含めた最終的に被害者が受け取る損害賠償金に直結する重要な要素です。

そのため、提示された割合に疑問や不満がある場合は、「保険会社の提示だから」と鵜呑みにせず、その根拠を求めた上で保留し、専門家である弁護士に相談してください。

交通事故に強い弁護士に相談する

過失割合の交渉で最も効果的かつ確実な手段は、交通事故案件に精通した弁護士に依頼することです。

弁護士に依頼することで、以下のとおり被害者にとって大きなメリットを得られます。

まず、弁護士は、裁判所や保険会社が基準とする「判例タイムズ」の基準を正確に理解しており、収集した証拠と過去の判例に基づいて法律的に正しい過失割合を算定し、保険会社と交渉することができます。

これにより、保険会社が提示する不当な過失割合を修正できる可能性が高まります。

また、弁護士は弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会などを活用して、実況見分調書といった重要な証拠を迅速かつ適切に取り寄せることが可能です。

さらに、弁護士が代理人となることで、被害者は加害者側の保険会社との精神的な負担が大きい直接交渉から解放され、治療や生活の再建に専念できます。

交渉が成立した場合も、弁護士は保険会社が提示する相場よりも高額な裁判所基準(弁護士基準)に基づいて慰謝料やその他の損害賠償額を請求するため、過失割合の修正と合わせて、受け取る最終的な賠償金の増額が期待できます。

自身の保険に弁護士費用特約が付帯していれば、費用負担を気にせずに依頼できますので、過失割合で少しでも疑問を感じたら、早期に弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることを検討してください。

一時停止無視の事故についてのQ&A

一時停止無視で事故を起こすと罰金ですか?

一時停止を無視して人身事故を起こした場合、刑事罰としての罰金が科される可能性があります。

一時停止を無視して人身事故を起こした場合、刑事罰としての罰金が科される可能性があります。これは単なる交通違反への行政処分である反則金とは異なります。

まず、一時停止を無視する行為自体は、指定場所一時不停止等違反(道路交通法第43条)という交通違反にあたり、通常は反則金の納付と違反点数2点の行政処分が科されます。

この反則金は、警察官からの告知に基づき納付するもので、納付することで刑事罰は免除されます(交通反則通告制度)。

また、一時停止無視が原因で人身事故を起こし、相手に傷害を負わせた場合、運転者は、過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。

この場合、「7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」が科される可能性があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。

「罰金」とは、刑事裁判を経て言い渡される刑事罰であり、反則金を納付しなかった場合の処分とは異なります。

事故を起こして刑事罰の対象となった場合には、単なる行政処分では済まず、前科がつくことになります。

10対0事故の慰謝料の相場は?

過失割合が10対0となる事故では、被害者側に一切の過失がないため、被害者が被った損害の全額を加害者側が賠償することになります。

過失割合が10対0となる事故では、被害者側に一切の過失がないため、被害者が被った損害の全額を加害者側が賠償することになります。この損害賠償には、治療費や休業損害のほかに、精神的な苦痛に対する慰謝料が含まれます。

事故によって、むちうちなどの傷害を負ったものの、治療により完治し、後遺障害の認定がない場合に請求できるのは、主に入通院慰謝料です。

この入通院慰謝料を裁判所基準(弁護士基準)で算定した場合、治療期間に応じて以下のような相場となります。

- 1ヶ月(30日):約19万円

- 3ヶ月(90日):約53万円

- 6ヶ月(180日):約89万円

上記に加え、後遺障害の認定(通常は12級13号または14級9号)を受けた場合には、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料が加算されます。

後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)は以下の通りです。

- 14級9号(軽度):110万円

- 12級13号(中程度):290万円

なお、過失割合が10対0の交通事故の示談金の相場については、以下の記事で解説しておりますので、参考にされてください。

まとめ

一時停止無視による事故の過失割合は、原則として一時停止義務を怠った側に大きな責任が認められるものの、「一時停止無視 = 10対0」とはなりません。

これは、被害者側にも交差点進入時の安全進行義務があるため、基本的には被害者側にも一定の過失が認められるからです。

ただし、加害者側に重過失がある場合や、被害者が徐行を徹底しており事故回避が不可能だった場合は、例外的に10対0となる可能性があります。

交渉では、加害者側の保険会社が被害者に不利な過失割合を提示してくることが多いため、安易に同意せず、ドライブレコーダーなどの客観的証拠を確保し、交通事故に強い弁護士に相談してください。

当事務所では、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームを設けており、交通事故問題に精通した弁護士たちが、交通事故の示談交渉でお困りの方のサポートを行っております。

電話又はオンラインによる全国対応も行っています。

過失割合に関することをはじめ、示談交渉でお困りの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。