物損事故でも病院代(治療費)は出る?弁護士が解説

物損事故として警察に処理された場合であっても、事故と怪我の間に因果関係が認められる場合、治療費を加害者の保険会社に請求することが可能です。

物損事故として警察に処理された場合であっても、事故と怪我の間に因果関係が認められる場合、治療費を加害者の保険会社に請求することが可能です。

しかし、治療費を確実に受け取るためには、事故直後の対応が極めて重要です。

医療機関への受診が遅れると「本当に事故が原因か」と因果関係を否定され、賠償請求権を失うリスクが生じます。

また、自動車のミラー同士の接触事故や、双方の車両にごくわずかな擦り傷しかない軽微な物損事故の場合、車両の損傷状況から人体に影響を与えるほどの衝撃が発生していないと、保険会社から主張されてしまうリスクもあります。

この記事では、物損事故で治療費を請求できるのか、物損事故で治療費を請求できないケース、請求を成功させるための具体的な注意点などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

目次

物損事故でも病院代(治療費)は出る?

そもそも、交通事故における「物損事故」とは、一般的に、死傷者がおらず、車両や建物などの「物」に損害が生じただけの事故を指します。

物損事故の具体例として以下のような者が挙げられます。

- 電柱に車をぶつけてしまった

- 駐車場で隣の車にドアをぶつけてしまった

- 自転車で走行中に店の看板を倒してしまった

- 相手の車に接触したが、お互いに怪我はなかった など

しかし、交通事故の現場で警察が事故を処理する際、「物損事故(正確には物件事故)」として扱われていても、実際には怪我人がいるという2つのパターンが存在します。

- ① 誰も怪我をしていない物損事故

このパターンは、文字通り物の損害のみで、怪我人がいない場合です。

当然ながら治療は不要なため、治療費は発生しません。 - ② 怪我人がいるが物損事故扱い

このパターンこそが、物損事故でも治療費の請求が可能かという議論の対象となります。

事故によって怪我を負った被害者がいるにもかかわらず、警察に医師の診断書が提出されていないなどの理由から、警察の処理上は「物件事故」として扱われているケースです。

そして、この「②怪我人がいるが物損事故扱い」のケースでは、保険会社から治療費を出してもらうことができます。

交通事故と怪我との間に因果関係が認められる限り、被害者は加害者の自賠責保険や任意保険に対して、治療費や、さらには慰謝料まで請求することが可能です。

なぜ物損事故で治療費が必要となるのか?

「物損事故」という名称から、「車の修理費などは出るが、人の怪我に関する費用は出ない」と誤解されている方は少なくありません。

しかし、交通事故において加害者は、基本的に自身の過失によって他者に生じさせた損害のすべてを賠償する義務を負います。

この損害には、車の修理代などの物的損害だけでなく、怪我の治療費や慰謝料といった人的損害も含まれます。

そして、物損事故として処理されている状況で治療費が必要となる主な理由は、被害者が実際に身体的な被害を受けているにもかかわらず、手続き上の問題で「物損事故」の扱いとなっているためです。

交通事故の加害者が負う賠償義務は、事故が原因で発生したすべての損害に及びます。

仮に警察の現場処理が「物件事故」であったとしても、事故と怪我の間に因果関係が認められれば、加害者側の自賠責保険や任意保険から、以下の損害に対する賠償金の支払いを受ける権利が被害者にはあります。

- 物損に関する損害(車両修理費、評価損、レッカー代、代車費用、休車損害など)

- 治療費

- 通院交通費

- 休業損害

- 慰謝料(死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料)

- その他の積極損害(付添費用、葬儀代など)

- 逸失利益(死亡逸失利益、後遺障害逸失利益)など

また、「事故直後は自覚症状がなかった」という状況も、物損事故でも治療費が必要となるケースとして挙げられます。

交通事故に遭った直後は、精神的なショックや緊張により大量のアドレナリンが分泌されるため、痛みを感じにくい状態になっています。

また、追突事故などで発生しやすい「むちうち症(頸椎捻挫)」などは、事故の数時間後や翌日になってから、首の痛み、頭痛、めまい、吐き気などの症状が出始めることも珍しくありません。

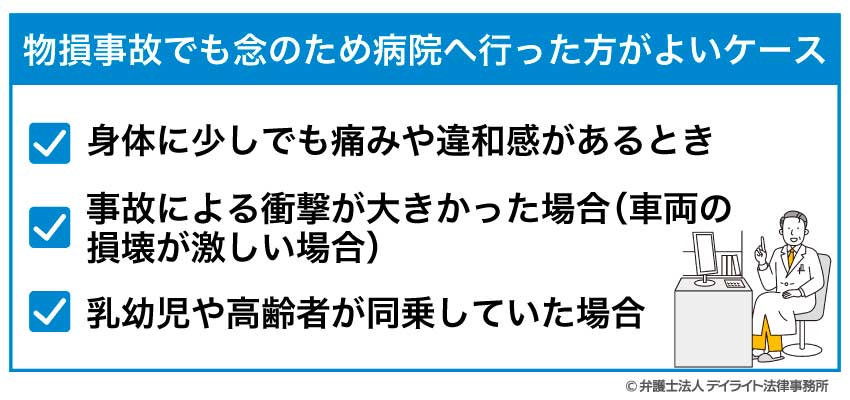

物損事故でも念のため病院へ行った方がよいケース

警察が「物損事故」として処理した場合でも、後に身体に不調が生じた際には治療費の請求は可能です。

しかし、物損事故のままで時間が経過すると、賠償交渉において不利になるリスクが高まります。

そのため、たとえ事故直後に目立った外傷がなくとも、「念のため」という意識で速やかに病院を受診し、医師の診断を受けることが重要です。

特に、以下のような状況に該当する場合は、自己判断せずに、事故後すぐに、遅くとも当日か翌日には専門医の診察を受けるようにしてください。

身体に少しでも痛みや違和感があるとき

交通事故の直後は、事故のショックや緊張状態により、身体はアドレナリンを大量に分泌し、一時的に痛覚が麻痺している状態になることが少なくありません。

このため、「大したことはない」と感じていても、興奮状態が収まるにつれて、数時間後や翌日以降に症状が顕在化するケースが非常に多く見られます。

特に、むちうち症(頚椎捻挫)による頭痛、吐き気、首の違和感などは、典型的な遅延性の症状です。

静止している時には無症状であっても、首を特定の方向に回す、重いものを持つ、歩行時に足首に体重をかけるといった特定の動作をした際に初めて、強い痛みや違和感が生じることもあります。

このように動作に伴って現れる症状を見過ごし、受診せずにいると、後になって症状が悪化した場合に、保険会社から「事故と症状の発生に時間的な隔たりがあり、因果関係が不明確である」と主張され、治療費や慰謝料の支払いを拒否される重大なリスクが生じます。

ご自身の身体を動かし、少しでも普段と違う異変を感じたら、その場で診断書を発行してもらうことが、正当な賠償請求権を確保するための最も重要な初動対応となります。

事故による衝撃が大きかった場合(車両の損壊が激しい場合)

車両の破損状況が激しい、あるいは歩行者や自転車、バイク乗車中に車と接触したなど、身体が受けた運動エネルギーの伝達が大きかったと推測される状況では、目に見える外傷がないとしても、身体の内部に重篤な損傷が潜んでいる危険性があります。

車の損傷が大きい場合、乗員の体には、体表には現れない内臓の損傷や、レントゲンでは見つけにくい骨のひび(非転位型骨折)、頭部への衝撃による頭蓋内出血や軽度外傷性脳損傷など、緊急性の高い病態が発生している可能性があります。

これらの内部損傷は自覚症状に乏しい場合があるため、自己判断は極めて危険です。

車両の損壊状況は、事故の衝撃の大きさを裏付ける客観的な証拠であり、治療の必要性(受傷規模)を保険会社に理解させる上で重要な要素となります。

生命に関わるリスクの回避と、将来的な賠償請求における立証の確実性を期すためにもCTやMRIなどの精密検査を受け、異常がないことを確認するようにしてください。

乳幼児や高齢者が同乗していた場合

乳幼児は、自身の身体的な痛みや不快感を正確に言語化する能力が未発達であるため、外傷の有無に関わらず、保護者による発見が遅れやすいというリスクを抱えています。

特に、むちうち症(小児頚椎捻挫)は乳幼児にも発生しますが、症状が不機嫌、食欲不振、睡眠の変化といった間接的なサインでしか現れないことがあり、特定が困難です。

治療の開始が遅れると、発達への影響や重い後遺障害に繋がるリスクがあるため、保護者は事故後最低1週間は、子どもの様子に細心の注意を払う必要があります。

また、高齢者は、骨密度や筋力の低下、既存の疾患(既往症)との関連により、低速での衝突や軽微な衝撃でも骨折(特に圧迫骨折)や重度の捻挫を負いやすいという特徴があります。

高齢者の場合も、症状の自覚が遅れたり、痛みを我慢してしまったりするケースがあるため、介護者や家族は、少しでも動作や機嫌に異変が見られたら、速やかに専門医の診断を受けさせるべきでしょう。

これは、単なる治療費請求の問題に留まらず、社会的な弱者の人身の安全を確保するという観点からも極めて重要な対応となります。

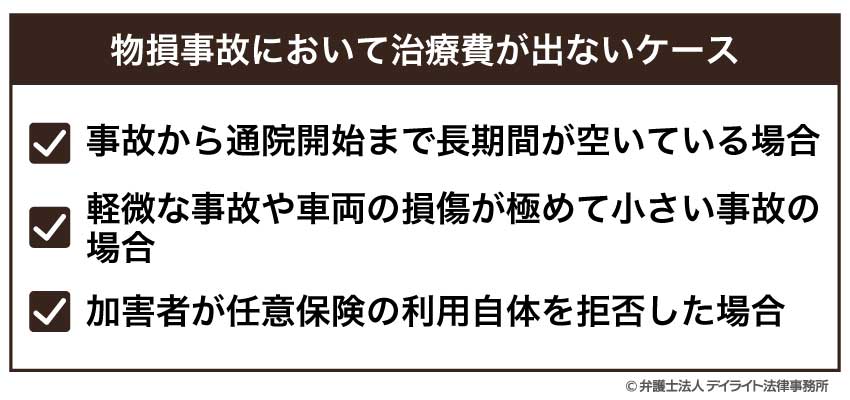

物損事故において治療費が出ないケース

事故から通院開始まで長期間が空いている場合

「物損事故」として警察に処理されたからといって、それ自体が原因で治療費が請求できなくなるわけではありません。

前述の通り、事故と怪我の間に因果関係が認められれば、原則として治療費は加害者の保険から支払われます。

しかし、実際の「物損事故扱い」のケースでは因果関係の立証が困難となる要因が複合的に絡んでいることが多々あります。

まず、交通事故による怪我の治療費請求において、最も大きな壁となるのが、事故発生日から病院での初診日までの期間の長さです。

事故から時間が経過してから通院を開始した場合、保険会社から「本当にこの怪我が今回の事故によるものなのか」という疑問を抱かれる可能性があります。

事故状況や怪我の内容にもよりますが、一般的に事故から1週間以内に受診していれば、因果関係は比較的容易に認められる傾向があります。

しかし、2週間以上が経過すると、保険会社に因果関係を否定され始める可能性が高まり、1ヶ月以上が経過すると、意識不明などの特別な事情がない限り、治療費の支払いが認められなくなるケースがほとんどです。

事故当日から痛みがあったとしても、病院で診察を受け、診断書を作成してもらわない限り、「痛みがあった」という事実は客観的に証明できません。

長期間のブランクは、被害者が事故後の痛みを軽視していた、あるいは事故とは無関係の要因で後から痛みが生じた、という主張を保険会社に与える決定的な根拠となってしまうのです。

軽微な事故や車両の損傷が極めて小さい事故の場合

事故状況そのものが、通常であれば人が傷害を負わないと考えられる程度である場合、たとえ被害者が「怪我をした」と訴え、医師の診断書があったとしても、保険会社が「受傷(傷害を負ったこと)と事故の因果関係」を否定し、治療費の支払いを拒否するケースがあります。

これを「受傷否認(じゅしょうひにん)」と呼びます。

受傷否認となるケースとして、たとえば、自動車のミラー同士の接触事故や、双方の車両にごくわずかな擦り傷しかない軽微な追突事故、歩行者と車が軽くに接触しただけで転倒に至っていない事故などが考えられます。

このような場合、保険会社は、車両の損傷状況から見て、乗員に人体に影響を与えるほどの衝撃が発生していないと主張し、怪我の原因は事故ではなく、持病や加齢、日常生活によるものだと主張してきます。

この場合、被害者側は、医学的知見に基づき、軽微な衝撃であっても特定の条件下(不意打ち、高齢など)では傷害が発生し得ることを立証する必要が生じます。

加害者が任意保険の利用自体を拒否した場合

加害者が自身の加入する任意保険の利用を拒否した場合、その任意保険会社は、契約者である加害者の意思に反して、被害者への治療費の一括対応を行うことはありません。

これは、契約自由の原則に基づき、保険会社は契約者の代理として示談交渉を行う立場にあるためです。

ただし、加害者が任意保険の利用を拒否したとしても、被害者の請求権が消滅するわけではありません。

自賠責保険は、被害者保護を目的とした強制保険であり、加害者の意思に関係なく、被害者が保険会社に対して直接、治療費や慰謝料などを請求することが可能です。

任意保険の対応を拒否された場合は、速やかに自賠責保険への切り替えを検討すべきでしょう。

物損事故で請求できない賠償金とは?

物損事故では、原則として「慰謝料」を請求することはできません。

慰謝料とは、交通事故によって被害者が負った精神的な苦痛を償うために支払われる賠償金です。

「物」に損害が生じただけである物損事故の場合、財産的損害が賠償されれば、精神的苦痛も同時に慰謝されると一般的に考えられています。

ただし、物損事故であっても、被害者の精神的平穏を強く害するような「特段の事情」が存在すると認められた場合に限り、慰謝料が認められる可能性があります。

具体的に以下のようなケースでは、「特段の事情」が認められる可能性があります。

- 被害物に特別な精神的価値がある場合

- 加害行為の態様が悪質な場合

- 事故態様による著しい恐怖や不便

これらの例外的なケースを除き、単に「新車が壊れたのがショックだ」といった感情論だけでは、慰謝料請求は認められません。

慰謝料を請求するためには、医師の診断書を基にした人身損害の発生が原則であるため、物損事故から人身事故への切り替えを検討してください。

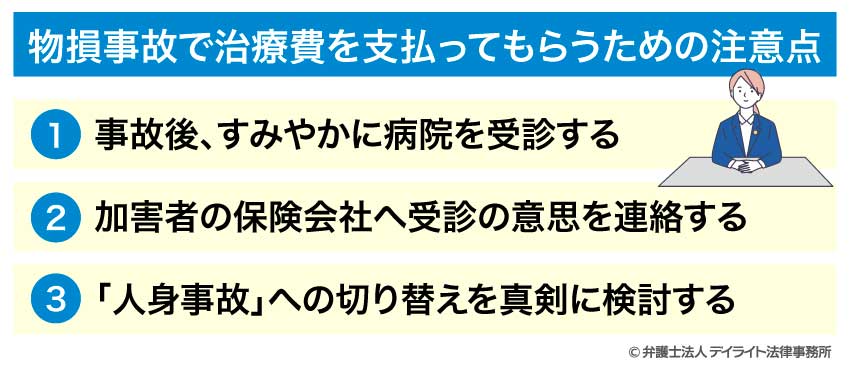

物損事故で治療費を支払ってもらうための注意点

①事故後、すみやかに病院を受診する

事故から時間が経過してから通院を開始すると、「本当に事故で怪我をしたのか」という因果関係を巡って、保険会社との間で激しい争いになるリスクが飛躍的に高まります。

このようなリスクを最小限に抑えるため、体調に異変を感じたら、遅くとも事故発生から2〜3日以内には必ず病院を受診してください。

ただし、初期の受診先として、医師免許を持たない柔道整復師がいる整骨院や接骨院ではなく、必ず医師の診察を受けられる病院(整形外科)を受診してください。

医師でなければ、交通事故の法的証拠となる診断書を作成することができないため、後の人身事故への切り替えや賠償請求の初動段階で、決定的な不利益を被る可能性があります。

②加害者の保険会社へ受診の意思を連絡する

物損事故として警察が処理を終えた時点では、加害者側の任意保険会社は「人的損害は発生していない」という前提で対応を進めています。

そのため、被害者が怪我をして病院に行く場合、治療費を支払ってもらうためには、事前に保険会社に医療機関を受診する意思を伝える必要があります。

そして、初診後、医師の診断結果を報告し、今後の治療費について保険会社に一括対応を依頼してください。

③「人身事故」への切り替えを真剣に検討する

物損事故(物件事故)のままでも治療費や慰謝料の請求自体は可能ですが、そのままにしておくと、後の示談交渉や万一の裁判において、以下のようなデメリットが生じます。

まず、物損事故の場合、事故状況を詳細に記録する最も有効な証拠である実況見分調書が原則として作成されません。

これは、過失割合を巡る争いが生じた際に、被害者側が事故態様を立証するための客観的な証拠を失うことを意味し、交渉を著しく不利にする可能性があります。

また、警察の処理が物損事故のままだと、その怪我は軽微であったと判断されやすく、加害者側の保険会社から、正当な理由なく治療費の支払いを早期に打ち切られる可能性が高まります。

これらのデメリットを回避し、将来の補償や後遺障害の可能性に備えるためにも、医師の診断書を入手した後、速やかに警察署へ届け出て「人身事故」への切り替え手続きを行うことを検討してください。

物損事故と治療費についてのQ&A

10対0の物損事故の場合に治療費は出る?

相手方の過失が10割(10対0)である物損事故の場合でも、治療費は請求可能です。

相手方の過失が10割(10対0)である物損事故の場合でも、治療費は請求可能です。交通事故における賠償責任は、加害者の過失によって被害者に生じた全ての損害を補償するという原則に基づいています。

物損事故とは、あくまで警察の処理上の区分であり、この区分によって被害者が本来負ったはずの人的損害(治療費や慰謝料)の請求権が消滅することはありません。

ただし、交通事故と怪我との間の因果関係を証明する必要がある点には注意が必要です。

物損事故でむちうちのウソはバレる?

むちうち(頚椎捻挫)の症状がないにもかかわらず、賠償金目当てに症状を偽ることは、極めて高い確率で発覚し、重大な法的リスクを伴います。

むちうち(頚椎捻挫)の症状がないにもかかわらず、賠償金目当てに症状を偽ることは、極めて高い確率で発覚し、重大な法的リスクを伴います。むちうち症は、画像所見では異常が見つかりにくく、主に患者の自覚症状に基づいて診断されることが多い怪我です。

一方、保険会社は被害者からの請求の適正性を判断するために、事故の規模と車両の損傷状況や、症状と受傷箇所の整合性など客観的な要素を厳しくチェックしています。

そして、虚偽の症状の申告が発覚した場合には、治療費の返還請求や詐欺罪による刑事告訴などの法的責任を問われるリスクがあるため、絶対に行わないようにしてください。

物損事故のままでも慰謝料は請求できますか?

物損事故のままでも、ケガをして通院しており、事故との因果関係が認められる場合には慰謝料は請求できます。

物損事故のままでも、ケガをして通院しており、事故との因果関係が認められる場合には慰謝料は請求できます。もっとも、物的損害(車の破損など)に対する慰謝料は原則として認められません。

「慰謝料」とは、交通事故による怪我や後遺症など、人の生命・身体の権利侵害によって生じた精神的苦痛に対する賠償金とされています。

これに対し、物が壊れたことによる精神的なショックは、「その物の修理や買替えといった財産的損害が賠償されれば、同時に精神的苦痛も慰謝されるのが一般的である」、と考えられています。

しかし、交通事故によってペットが死亡、芸術作品が破損したり、加害者が被害者に対して悪質な言動をしたりした場合には、例外的に物損事故であっても慰謝料を請求できる可能性があります。

まとめ

物損事故として警察が処理した場合でも、実際に怪我をしている場合は治療費や慰謝料を請求することが可能です。

加害者は事故によって生じた人的損害を含むすべての損害を賠償する義務を負っています。

しかし、事故直後に病院へ行かないなど初動対応の遅れは、「事故と怪我の因果関係」を否定され、治療費の支払いを拒否される最大の原因となります。

また、賠償請求を有利に進めるには、早期に医療機関を受診し、人身事故への切り替えを検討してください。

交通事故の賠償問題は、専門的な知識と手続きを要します。当事務所でも、交通事故を専門的に取り扱う弁護士のチームを設け、交通事故問題でお悩みの皆様を強力にサポートしています。

電話、オンラインによる全国からのご相談もお受けしております。

お困りの方はぜひ一度、当事務所までご連絡ください。