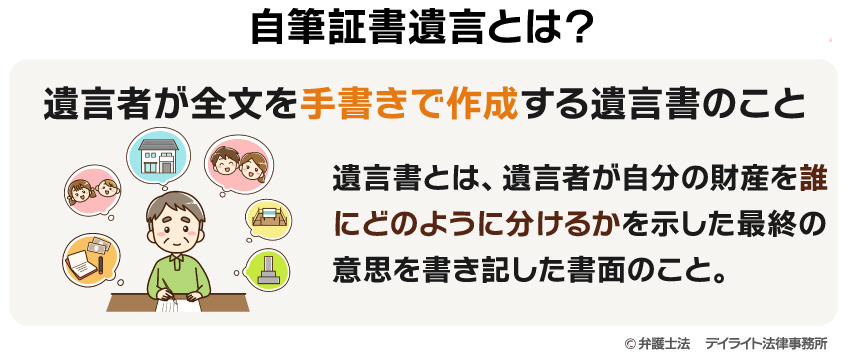

自筆証書遺言の効力をもたせるには、次の5つの条件をクリアしなければなりません。

- ① 遺言書の全文を自署すること

- ② 正しい日付を自署すること

- ③ 氏名を自署すること

- ④ 自筆証書遺言に印鑑を押すこと

- ⑤ 訂正のルールにしたがうこと

自筆証書遺言の条件は厳しく、適当に作成すると、効力が認められず、相続人間でのトラブルが発生することが心配されます。

この記事では、自筆証書遺言に効力をもたせるための条件や、うっかりやってしまいがちな無効になるケースについて、相続問題にくわしい弁護士が具体例を交えてわかりやすく解説します。

自筆証書遺言を作成される方はぜひ参考になさってください。

目次

自筆証書遺言とは?

そもそも「遺言」とは、遺言者(遺言を作成する人のことです。)が、誰に・何(どの遺産)を・どのように(どのくらい)残したいのかという最終の意志を示すことをいい、この最終の意志が記載された書面のことを「遺言書」といいます。

遺言書には自筆証書遺言のほか、秘密証書遺言や公正証書遺言などいくつかの種類があります。

「自筆証書遺言」とは、遺言者が全文を手書きで作成する遺言書のことをいいます。

自筆証書遺言について詳しくは以下のページをご覧ください。

自筆証書遺言に効力をもたせるための条件

自筆証書遺言に効力をもたせるためには、次の5つの条件をクリアしなければなりません。

以下、解説します。

①遺言者が遺言書の全文を自筆すること

遺言者本人が遺言書の全文を自筆で書かなければなりません。

すなわち、パソコンの使用や他人による代筆は認められていません(遺言書が無効になります)。

ただし、自筆証書遺言に財産目録を別紙として添付する場合、添付する財産目録については自筆でなくてもかまいません。

②正しい日付を自筆すること

遺言の作成日付を正しく自筆で書く必要があります。

日付のみをゴム印で押した場合、遺言書は無効です。

③氏名を自筆(署名)すること

氏名を自筆(署名)する必要があります。

④印鑑を押すこと

自筆証書遺言には遺言者の印鑑を押すことが必要です。

印鑑は実印である必要はなく、認印でもかまいません。

ただし、後に相続人の間で「遺言者以外の人が勝手に印鑑を押したのではないか」等の疑いが生じてトラブルとなることを避けるためにも、実印がある場合には実印を使用するのがおすすめです。

⑤遺言書を訂正する場合はルールにしたがうこと

自筆証書遺言を訂正する場合、次のルールにしたがって行う必要があります。

- ① 訂正した場所を指示すること

- ② 訂正した旨を付記すること

- ③ 訂正を付記した箇所に署名すること

- ④ 変更した箇所に印鑑を押すこと

- ⑤ 訂正は遺言者自身が行うこと

自筆証書遺言が無効となるケース

自筆証書遺言の5つの要件を満たさないケース

自筆証書遺言については、民法968条が次の5つの要件を定めており、1つでも要件を満たさない場合には自筆証書遺言が無効になります。

- ① 遺言者本人が遺言書の全文を自署すること

- ② 遺言者本人が正しい日付を自署すること

- ③ 遺言者本人が氏名を自署すること

- ④ 遺言者本人が自筆証書遺言に印鑑を押すこと

- ⑤ 遺言書の変更(訂正)のルールにしたがうこと(※)

※要件⑤を満たさない場合、原則として変更(訂正)部分のみが無効になりますが、遺言全体に影響する場合には遺言全体が無効となる可能性があります。

無効になるケースの具体例

遺言書の代筆を依頼した・ 添え手をしてもらった

遺言書の代筆を依頼した・ 添え手をしてもらった自筆証書遺言は遺言者自身が全文を手書きで作成する必要があり、一部分であっても他人に代筆を依頼したり、添え手で補助してもらったり(手が震える場合など)すると無効になります。

ただし、財産目録(遺産の一覧)を添付する場合、添付する財産目録を自署する必要はなく、誰かに代筆を依頼したりパソコンで作成したりすることができます。

音声や動画(ビデオ)による遺言を作成した

音声や動画(ビデオ)による遺言を作成した自筆証書遺言は必ず書面で作成する必要があり、録音した音声や動画(ビデオ)による遺言は無効です。

「◯年◯月吉日」などの特定できない日付を記載している

「◯年◯月吉日」などの特定できない日付を記載している自筆証書遺言には明確に特定できる作成日付を記載する必要があり、「◯年◯月吉日」など、遺言書の記載から作成日時を特定できない場合(「吉日」が何日を指すのかがわかりません。)には無効となります。

作成日付は「✕✕年✕✕月✕✕日」といった一般的な形で記載し、日時を特定できるようにしましょう(日時を特定できれば西暦・和暦は問いません)。

苗字または名前のみを記載している・ニックネームを記載している

苗字または名前のみを記載している・ニックネームを記載している遺言書に記載された氏名が遺言者本人の氏名であるとわからない場合は無効になります。

苗字または名前のいずれか一方のみを記載する場合や、ニックネームが記載されている場合などには、遺言者本人が作成したのかどうかが疑われ、遺言が無効となる可能性があります。

唯一無二の苗字や名前・ニックネーム等である場合は有効ですが、記載の有効性をめぐって争いとなる可能性があるため、戸籍に記載されている氏名をフルネームで記載するのが安全です。

自筆証書に押された印鑑が不鮮明

自筆証書に押された印鑑が不鮮明自筆証書遺言には必ず遺言者本人の印鑑を押す必要があり、印鑑が不鮮明(欠けている・薄すぎる)であり遺言者の印鑑が押されているかが判別できない場合には、遺言書が無効となります。

実印を押さなければならないというルールはないため認印でもかまいませんが、自筆証書遺言が遺言者本人が作成したものであることを明確にするためには、できるかぎり実印を使用することをおすすめします。

民法の定める訂正(変更)のルールにしたがっていない

民法の定める訂正(変更)のルールにしたがっていない遺言の訂正(変更)は、民法968条の定めるルール(訂正(変更)した場所を指示して、これを訂正(変更)した旨を付記すること、訂正(変更)を付記した箇所に署名すること、変更した箇所に印鑑を押すこと、これらの訂正を遺言者自身が行うこと)にしたがって行う必要があります。

例えば、遺言を変更した場所の指示がない場合など、変更(訂正)のルールにしたがわない場合には、その修正が無効となります(状況によっては遺言書が無効となる可能性もあります)。

すべての遺言書に共通する注意事項

上であげた5つの要件は自筆証書遺言に特有のものですが、さらに、すべての種類の遺言書に共通する注意事項があり、以下のような場合には遺言書が無効となります。

遺言能力のない者が作成した遺言は無効

遺言能力とは、作成しようとする遺言の内容や遺言によってもたらされる結果を理解できる能力のことをいいます。

例えば、遺言書の作成時点で重度の認知症であった場合には、遺言能力があったかどうかをめぐって後に争いとなる可能性があります。

そのため、認知症の方が遺言書を作成する場合など、遺言者について遺言能力の有無が疑われる場合には、相続にくわしい弁護士に相談されることをおすすめします。

複数人が1枚の遺言書に共同で記載した遺言は無効

例えば、夫婦が1枚の紙に共同で(一緒に)記載した遺言は、それぞれの遺言部分を各自が自署した場合であっても無効です。

公序良俗に反する内容の遺言は無効

例えば、妻子ある遺言者が、遺産のすべてを愛人に遺贈する内容の遺言を作成した場合、公序良俗に違反するとして無効となる可能性があります。

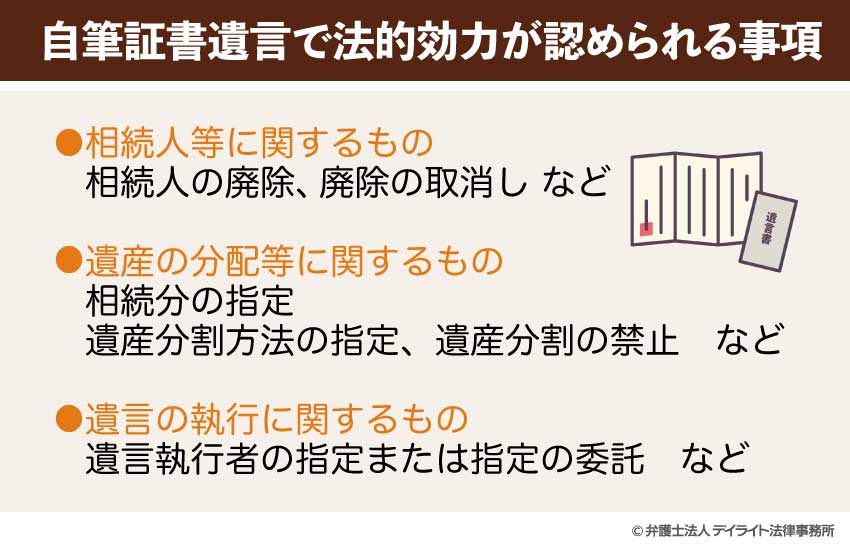

自筆証書遺言で効力がある内容とは?

そもそも法的効力とは

そもそも遺言の「法的効力」とは、遺言に書くことによって誰かに権利や義務を与え、裁判などを通じてその権利や義務を強制的に実現できる効力のことをいいます。

例えば、遺言者が自筆証書遺言に「遺言者は長男に遺産の3分の1を相続させる」という内容を記載した場合(これを「相続分の指定」といいます。)、長男には遺産の3分の1の遺産を相続する権利が発生します。

この場合、相続分を指定する自筆証書遺言には「法的効力がある」といえます。

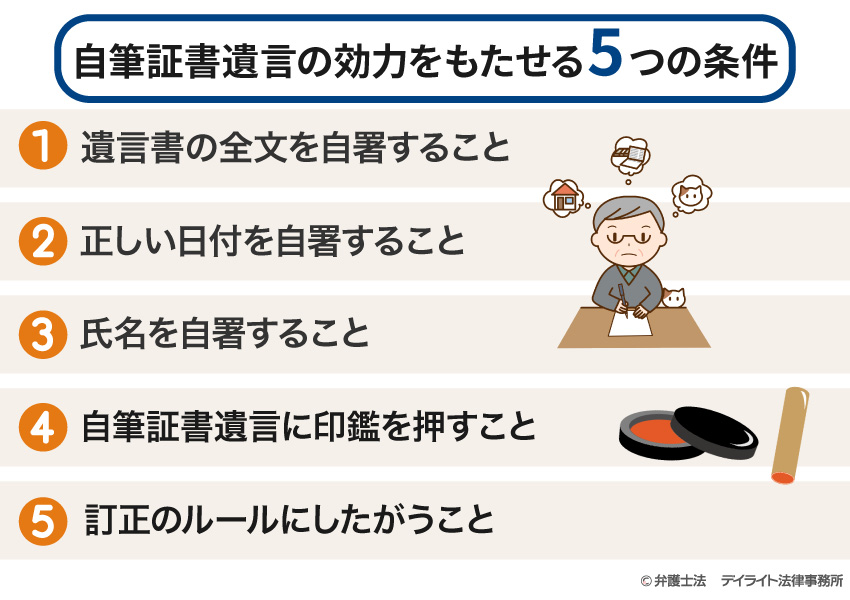

法的効力があるもの(法定遺言事項)

自筆証書遺言に書いたすべての事項について法的効力が認められるわけではなく、法的効力が認められるのは民法などの法律で定められている事項に限られます。

遺言書に記載することで法的効力が認められる事項のことを「法定遺言事項」といいます。

法定遺言事項には、相続人等に関するものや遺産の分配等に関するもの、遺言の執行に関するものなどがあります。

- 【相続人等】に関するもの

ア 相続人の廃除、廃除の取消し(民法893条、894条)

イ 非嫡出子の認知(民法781条2項)

ウ 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法839条、848条) - 【遺産の分配等】に関するもの

エ 相続分の指定(民法902条)

オ 遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止(民法908条)

カ 遺贈(民法964条)

キ 特別受益の持ち戻し免除(民法903条3項)

ク 相続人の担保責任の指定(民法914条)

ケ 遺留分侵害額の負担割合の指定(民法1047条1項2号ただし書)

コ 祭祀主宰者の指定(民法897条1項ただし書)

サ 生命保険受取人の指定、変更(保険法44条) - 【遺言の執行】に関するもの

シ 遺言執行者の指定または指定の委託(民法1006条1項)

以下では、それぞれの法定遺言事項について解説します。

推定相続人の廃除、廃除の取消し(民法893条、894条)

推定相続人の廃除(はいじょ)とは、推定相続人(遺言者が亡くなった場合に相続人となる予定の者のことをいいます。)が、遺言者に対して虐待や侮辱などの非行行為を働いた場合に、遺言者の意志で推定相続人を相続人から除外する(相続権を奪う)ことをいいます。

推定相続人の廃除やその取消しは、遺言によって行うことができます。

なお、非推定相続人の廃除を行うためには、遺言者の死亡後に家庭裁判所への申立てを行う必要があることから、申立ての手続きを行ってくれる遺言執行者(遺言の内容を実現する人のことです。)を遺言で指定する必要があります。

非嫡出子の認知(民法781条2項)

非嫡出子(法律上の結婚をしていない男女の間に生まれた子どものことをいいます。)の認知とは、非嫡出子の父親が非嫡出子を自分の子どもとして認めることをいい、遺言によって行うことができます。

認知によって非嫡出子と父親との間に法律上の親子関係が発生し、非嫡出子は父親の遺産について相続人となります(相続権が発生します)。

なお、非嫡出子と母親との親子関係は出産によって当然に認められます。

また、非嫡出子の認知には市町村役場への認知届の提出を行う必要があるため、遺言によって認知をする場合には、あわせて認知の届出手続きを行ってくれる遺言執行者を指定する必要があります。

未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法839条、848条)

未成年後見人とは、親権者の死亡などによって親権者がいなくなった未成年者について、その未成年の代わりに契約の締結や財産の管理を行い、または未成年者の世話や教育(監護養育)を行う人のことをいいます。

未成年後見監督人とは、未成年後見人が適切に仕事を行っているかどうかを監督する人のことをいいます。

遺言者は、遺言によって未成年後見人や未成年後見監督人を指定することができます。

相続分の指定(民法902条)

相続分の指定とは、遺言書によって、どの相続人にどれくらいの割合の遺産を相続させるのかを指定することをいい(遺言者によって指定された相続割合のことを「指定相続分」といいます)、遺言によって行うことができます。

遺言者による相続分の指定がない場合、相続人は遺産分割協議(誰がどの遺産を相続するかについて相続人全員で話し合う手続きをいいます。)によって、それぞれの取り分を決めることとなります。

その際には、「法定相続分」(法律で定められている遺産の取り分の目安となる割合のことです。)を参考に遺産を分け合います。

遺言者がそれぞれの相続人の取り分を決めたい場合(例えば、妻により多くの財産を残したい、長男には少なめに財産を残したい、などの希望がある場合)には、遺言で各相続人の取り分の割合を指定します(その結果、相続人は基本的に指定された相続分にしたがって遺産を相続することとなります)。

遺産分割方法の指定(民法908条)

「遺産分割方法の指定」には、①遺産の分配方法を指定すること、②特定の遺産を特定の相続人に相続させること、という2つの意味があり、いずれも遺言で行うことができます。

- ① 遺産の分配方法を指定すること

遺産の分割方法には、現物分割(遺産をそのままの形で相続する方法)・換価分割(遺産を売却するなどして金銭に替え、金銭を分配する方法)・代償分割(相続人の1人が遺産をそのままの形で相続し、他の相続人に対して相続分に相当する金銭を支払う方法)の3つの方法があります。

①分配方法の指定とは、この3つの方法のうちいずれの方法によって遺産を分配すべきかを指定することをいいます。

例えば、遺言書に「甲建物と乙土地を売却したうえで、その売却代金を相続分に応じて各相続人が取得すること」といった記載をする場合がこれにあたります。 - ② 特定の遺産を特定の相続人に相続させること

特定の遺産を特定の相続人に相続させる場合とは、例えば、遺言書に「遺言者は、甲建物を長男の◯◯に相続させる」といった記載をする場合がこれにあたります。

遺産分割の禁止(民法908条)

「遺産分割の禁止」とは、何らかの理由で遺言者の死亡後すぐに遺産分割協議をすることが不都合な場合に、遺言によって最長5年間、遺産の分割を禁止することをいいます。

遺産分割の禁止は、相続人の中に未成年者がいる場合や、遺産や相続人の調査に時間がかかる場合などに利用されます。

遺贈(民法964条)

遺贈とは、遺言によって相続人以外の者に遺産を与えることをいいます。

遺産を「相続」することができるのは、「相続人」に限られており、相続人の範囲や優先順位については法律で定められています。

例えば、婚姻関係にない内縁(事実婚)の夫や妻などは相続人にあたらず、遺産を相続することができません。

相続人にあたらない者に遺産を残したい場合には、遺贈や生前贈与(生前に無償で財産を与える内容の契約をすることをいいます。)を活用することとなります。

法定相続人の範囲についてくわしくは以下のページをご覧ください。

特別受益の持戻し免除(民法903条3項)

遺言者が一部の相続人だけに生前贈与等をしていた場合に、その生前贈与等のことを「特別受益(とくべつじゅえき)」といいます。

特別受益の持戻し(もちもどし)とは、遺言者が亡くなった時点で有している財産に生前贈与等された財産を足し合わせたものを相続財産の全体として取り扱い、この相続財産全体をそれぞれの相続人の相続分(遺産の取り分)に応じて分け合うことをいいます。

特別受益の持戻しを行うことによって、生前贈与等(特別受益)をすでに受け取った相続人については、すでに受け取った生前贈与等(特別受益)が相続分(遺産の取り分)としてカウントされることになります。

遺言者は遺言によって、この特別受益の持戻しを免除することができます。

遺言による特別受益の持戻しの免除がなされた場合、一部の相続人のみが特別受益を受け取ったという事実が遺産の相続において考慮されることはなく、遺言者が亡くなった時点で有している財産を、各相続人がそれぞれの相続分に応じて取得することとなります。

相続人の担保責任の指定(民法914条)

遺産分割協議によって相続した財産について、その後に不具合が見つかり損をした相続人がいる場合、他の相続人は不具合のある財産を相続した相続人に対して、原則としてそれぞれの相続分に応じて不足分を補う(金銭を支払う)責任(これを「相続人の担保責任」といいます。)を負います。

ただし、遺言者は、遺言によって各相続人の担保責任を指定することができます(各相続人の相続分にとらわれずに責任の分担を決めることができます)。

例えば、ある相続人について担保責任を負わなくてよいこととしたり、責任の上限金額を定めたりすることができます。

遺留分侵害額の負担割合の指定(民法1047条1項2号ただし書)

遺留分(いりゅうぶん)とは、遺言者の相続人のうち、配偶者(妻・夫)、子ども、直系尊属(両親・祖父母等)について法律上認められている遺産の最低限の取り分のことであり、遺言書によっても遺留分を奪うことはできません。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害する原因となる相続や贈与等を受けた人に対して、侵害された遺留分に相当する金額(遺留分の侵害額)を請求することができます。

例えば、遺言者に妻と長男・次男がいる場合に「長男・次男にそれぞれ2分の1ずつ遺産を相続させる」という内容の自筆証書遺言を作成するときは、この遺言によって妻の遺留分が侵害されており、妻は長男・次男に対して遺留分の侵害額の請求をすることができます。

上の事例のように遺留分を侵害している者が複数いる場合(上の事例では長男・次男の2名)について、民法は請求をすべき相手の順番や請求できる金額の割合などに関するルールを定めています。

遺言者は、遺言によって、この民法のルールとは異なる割合を指定することができ、例えば、「長男と次男は、それぞれ3対1の割合で遺留分の侵害額を負担すること」などの指定をすることができます。

祭祀主宰者の指定(民法897条1項ただし書)

祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)とは、先祖をまつり、お墓、仏壇・神棚、家系図などの管理を中心となって行う者のことをいいます。

遺言者は遺言によってこの祭祀主宰者を指名することができます。

生命保険受取人の指定、変更(保険法44条)

遺言者は、遺言によって生命保険の受取人を指定し、あるいは生命保険金の受取人を変更することができます。

遺言執行者の指定または指定の委託(民法1006条1項)

遺言執行者とは、遺言者の意志にしたがって、亡くなった遺言者に代わって遺言の内容を実現する人のことをいいます。

遺言者は遺言で遺言執行者を指定し、または遺言者以外の誰かに遺言執行者を指定するよう依頼することができます。

遺言執行者は必ず指定しなければならないものではありませんが、上で説明したように、推定相続人の廃除とその取消し、非嫡出子の認知を遺言で行う場合には、遺言執行者を指定する必要があります。

自筆証書遺言で法的効力がないもの

遺言に書くことによって何らかの効力が発生することが法律によって定められておらず、自筆証書遺言に記載しても法的効力が認められないものを「付言事項(ふげんじこう)」といいます。

法的効力がないものを書くべきでない?

法的効力がないもの(付言事項)を書くことによって自筆証書遺言が無効になることはありません。

むしろ、付言事項を書くことによって遺言者の意志や意図をよりよく相続人に伝えることができ、相続人同士の争いを防ぐのに役立つ場合があります。

このような場合には、法的効力がない事項であっても自筆証書遺言に書いたほうがよいといえます。

反対に、遺言に余計なことを書いたせいで相続人同士の争いを招いてしまう場合もあります。

そのため、自筆証書遺言に付言事項を書く場合には、何を書くべきか、書くべきでないかをよく検討することが大切です。

付言事項の活用例

遺言に書くことによってプラスに働く付言事項として、例えば次のようなものがあります。

- 遺産の分配や遺贈に関する説明

- 遺留分の請求に関するお願い

- 葬儀に関する希望・お願い

以下では、それぞれの付言事項の活用例・記載例を示します。

相続や遺贈に関する説明

一部の相続人に多く遺産を相続させる場合や、これとは反対に一部の相続人に少なく遺産を相続させる場合、相続人以外に財産を遺贈する場合などには、遺言の内容に不満をもつ相続人があらわれてトラブルとなる可能性があります。

このような場合には、付言事項として、なぜ遺言者がそのような形で遺産を分配したいと考えるのかという理由を具体的に記載することで、相続人に納得感を与え、トラブルの防止につながる可能性があります。

ここでは、一部の相続人に多めに相続させる場合の付言事項の例をあげておきます。

記載例

長男の◯◯は高校を卒業してから長年、私の創業した✕✕商店の経営を助けてくれました。

私が亡くなった後は✕✕商店の経営を長男の◯◯に任せ、経営に必要な店舗と土地は長男の◯◯に相続させたいと思います。

次男の△△の取り分は長男の◯◯よりも少なくなってしまいますが、△△には大学進学の費用を出したことをふまえて、このような遺言を残すことを理解してもらいたいです。

遺留分の侵害額の請求に関するお願い

上で説明したように、遺言書によっても遺留分を侵害することはできず、遺留分を侵害された相続人は遺留分の侵害額を請求することができます。

しかし、やむを得ず一部の相続人の遺留分を侵害することとなる場合もあります。

このような場合には、付言事項として、相続人に遺留分の侵害額を請求しないようお願いする内容の記載をすることが考えられます。

このような記載はあくまで付言事項であり、法的に請求を止めることはできませんが、遺言者の考えや理由を説明することで相続人に納得感を与え、請求をあきらめてもらえる場合もあります。

記載例

妻には住む場所の心配をせずに安心して暮らしてもらいたいと考え、私と妻がこれまで住んできた家と土地を妻に相続させることにしました。

子どもたちの取り分はだいぶ少なくなってしまいますが、お母さんの幸せを考えて、どうか遺留分の請求をしないようにお願いします。

葬儀に関する希望・お願い

葬儀の方法について特に希望やお願いがある場合には、その内容を付言事項として記載することが考えられます。

記載例

私の葬儀は、家族だけで簡素に行ってください。

葬儀のことで家族に面倒をかけるのは避けたいと思っています。

遺骨については、妻が眠っている✕✕寺に納骨してください。

これは私の強い希望です。

自筆証書遺言に効力がある場合のメリット

自筆証書遺言に効力が認められる場合、次のメリットがあります。

自筆証書遺言に効力が認められる場合、次のメリットがあります。

自筆証書遺言は、遺言者が死後に実現したい内容が記されています。

例えば、自宅は配偶者に引き継いでもらいたい、預貯金は遺したい、などの遺産の分け方などです。

自筆証書遺言が無効となった場合、遺言者の想いを叶えることが難しくなります。

遺言書がない場合、相続開始後、相続人間で遺産分割協議を行わなければなりません。

このとき、相続人間で遺産の分け方をめぐって紛争が発生するおそれがあります。

有効な遺言書がある場合、基本的にその遺言書の記載内容どおりとなるため、遺された家族の紛争を防止できる可能性があります。

相続が開始すると、相続人が遺産の名義変更などの諸手続きを行うこととなります。

遺言書に不備があると、この手続きが難航したり、手続きを行うことができなかったりすることが懸念されます。

遺言書の自動作成ツールで簡単に作成

ここまで説明してきたように、自筆証書遺言については形式に関するさまざまなルールがあることから、一般の方が独力で遺言書を作成するのはなかなか大変な面があります。

そこで、当事務所では、必要な事項を入力するだけで簡単に遺言書のサンプルを作成できるツールをご用意しました。

ぜひ自筆証書遺言の下書きを作成する際にご活用ください。

まとめ

自筆証書遺言に記載された内容のすべてに法的な効力が認められるわけではなく、法的な効力が認められるもの(法定遺言事項)と認められないもの(付言事項)があります。

法定な効力が認められるもの(法定遺言事項)には、相続人等に関するものや遺産の分配等に関するもの、遺言の執行に関するものなどがあります。

法的な効力のない付言事項であっても、記載することによって遺言者の意図をよりよく相続人に伝え、相続人同士のトラブルを防ぐのに役立つ場合があります。

自筆証書遺言については形式面・内容面に関するルールがあり、これを守らない場合には遺言が無効となる可能性があります。

実際に形式面・内容面の不備を理由に無効となるケースも少なくないことから、自筆証書遺言の作成については相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

当事務所では、相続にくわしい弁護士からなる相続対策専門チームを設置しており、自筆証書遺言の作成に関するご相談はもちろんのこと、遺産分割協議や相続登記、相続税の申告、節税対策など、相続全般に関する幅広いご相談に対応させていただきます。

遠方の方についてはオンラインでのご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。