弁護士法人デイライト法律事務所

自己破産というと、全てを失うような悪いイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

一般的に、自己破産をすると以下のようなデメリットが発生します。

- ブラックリストに登録されてしまう

- 財産を処分する必要がある

- 職業や資格が制限される

- 自己破産したことが官報に掲載される

- 連帯保証人に請求がいく

- 住居を自由に移転できなくなる

- 郵便物が破産管財人に転送される

- 自己破産したことが市町村役場に通知される

確かに「ブラックリスト」や「財産処分」といった制限はありますが、それらは借金がゼロになる(免責)という絶大なメリットに比べれば、一時的な不便に過ぎないことがほとんどです。

また、家族への法的な影響も基本的にありません。

このページでは、自己破産のデメリットとよくある誤解を整理し、多くの方が心配する家族への影響について、弁護士が分かりやすく解説します。

目次

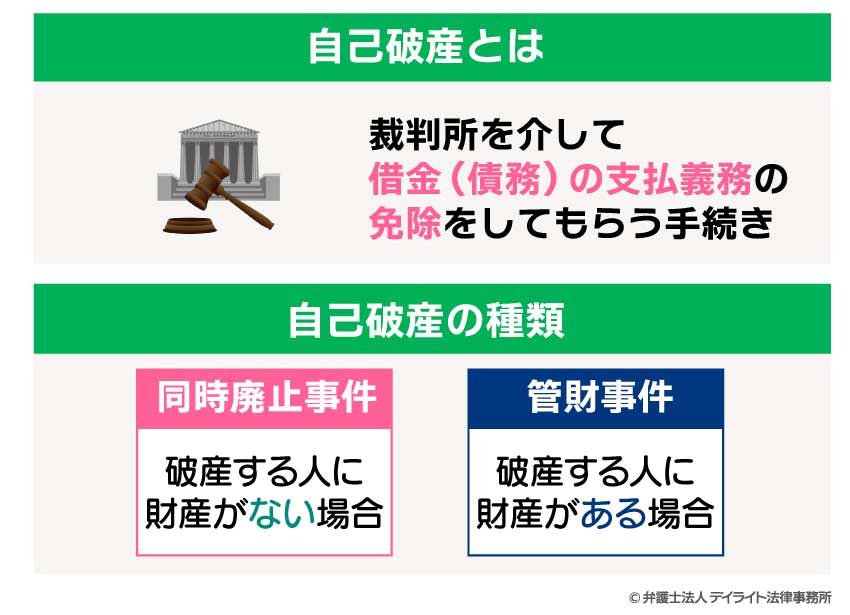

自己破産とは?

自己破産とは、裁判所を介して借金(債務)の支払義務の免除をしてもらう手続きをいいます。

自己破産の最大のメリットは、基本的にすべての借金を返済しなくてよいということです。

他の債務整理の方法(任意整理、個人再生など)にはない、自己破産特有のメリットです。

借金の返済義務がなくなることにより、悩むことなく新たな生活を始めることができます。

免責されない債権について、詳しくは以下をご覧ください。

自己破産の主なデメリットは3つの側面に分類される

自己破産と聞くと、生活のすべてが制限されるように感じるかもしれませんが、実際に生じる法的なデメリットは、大きく分けると以下の3つの側面に整理できます。

- 財産・お金に関するデメリット

- 仕事・資格に関するデメリット

- プライバシー・手続き中のデメリット

お金・生活に関するデメリット

- ブラックリスト登録でクレジットカード不可・ローンが組めない

- 保証人に請求がいく

- 財産を手放す必要がある(管財事件の場合)

- 引っ越しや長期の旅行には裁判所の許可が必要(管財事件の場合)

- 郵便物が破産管財人に転送される(管財事件の場合)

まず、お金・生活に関するデメリットです。

これらは、自己破産にあたって、財産を手放す必要があったり、ブラックリストに載って、しばらく借入れができないなど、今後の生活プランに影響します。

また、引っ越しや旅行などの制限が加わるため、自己破産の手続中の生活に影響があります。

仕事・資格に関するデメリット

- 職業や資格が制限される

次に、自己破産では、職業に制限があります。

弁護士などの専門職以外にも、ガードマン、生命保険の募集人といった職業には自己破産中は就くことができません。

そのため、自己破産をする場合には、今の仕事や将来的な仕事のプランをよく考えておく必要があります。

プライバシー・手続き中のデメリット

- 自己破産したことが官報に掲載される

- 全ての債権者を平等に扱わなくてはならない

3つ目がプライバシーに関わる点です。

自己破産は、裁判所を通じた債権者にも知らせる必要のある手続のため、官報に必ず掲載されてしまいます。

また、手続き中は、すべての債権者を平等に取り扱う必要があるため、両親や友人などの借入れを優先して返済するといったことはできなくなっています。

仮に自己破産の前に行っていたとしても、この返済は取消しをされてしまう可能性があり、かえって両親や友人に迷惑をかける可能性が高いです。

このように、自己破産では、プライバシー・手続き中に関して気をつけておかなければならないポイントがあります。

自己破産は家族にも影響する?

基本的に家族への法的影響はない

自己破産をしても、基本的には家族に影響はありません。

破産者の借金を家族が肩代わりさせられたり、家族の財産が取り上げられてしまうことはありません。

上記にあげた資格制限などの不利益は破産者に限られることであり、家族が不利益を受けることはありません。

家族の仕事や、子どもの就職や結婚に影響することもありません。

ただし、以下のような場合には事実上の影響が及ぶこともあります。

破産者名義の自宅に同居している場合、車を共用している場合

たとえば、破産者の自宅に家族が同居していた場合、自己破産により住宅はお金に換えられてしまうので、その結果、家族も住宅に住み続けることができなくなります。

そのため、家族も引っ越しや新しい環境での生活をしなければなりません。

また、破産者名義の車をその家族も使用していたような場合も、破産者が自己破産し車がお金に換えられたりローン会社に引き上げられたりすると、家族は車を使えなくなってしまいます。

例えば、破産者である夫の妻が子どもの送迎や買い物などで夫名義の車を日常的に使用していた場合は、大変不便になり、生活に支障を来すことにもなります。

保証人になっている場合

たとえば、配偶者が破産者の保証人(または連帯保証人)となっている場合、破産者の自己破産により、配偶者に債務の返済請求がいってしまいます。

配偶者も支払うことができないときは、配偶者も債務整理を検討せざるを得なくなります。

また、破産者が配偶者の保証人(または連帯保証人)となっている場合も、破産者が自己破産すると、配偶者は新たな保証人を立てることを要求され、それができない場合は一括返済を請求されることなどもあります。

このような場合も、配偶者が一括返済することができないときは、配偶者も債務整理を検討せざるを得なくなります。

親族と不動産を共有している場合

親族と不動産を共有している場合、破産者の共有持分については換価の対象となってしまうため、他の共有者である親族に持分の買い取りが打診されるなど少なからず迷惑がかかることになります。

自分では特に認識がない場合でも、たとえば、親の相続により実家の不動産を兄弟姉妹で引継いだが遺産分割(具体的にどの遺産を誰が引き継ぐか確定する手続き)をしていない場合、実家の不動産は共有状態として扱われてしまいます。

また、遺産分割をして自分以外の兄弟姉妹が相続することになったとしても、その登記が済んでいない場合は共有状態として扱われてしまいます(自分に持分がないことを主張できません)。

このように、思わぬところで親族に影響が及ぶこともあります。

学資保険の契約をしているとき

子どもの教育資金のために学資保険の契約をしていた場合、その解約返戻金が20万円を超えるときは清算されてしまいます。

そのため、当初の狙いどおりに教育資金を充てることができず、子どもに事実上の影響を与える場合もあります。

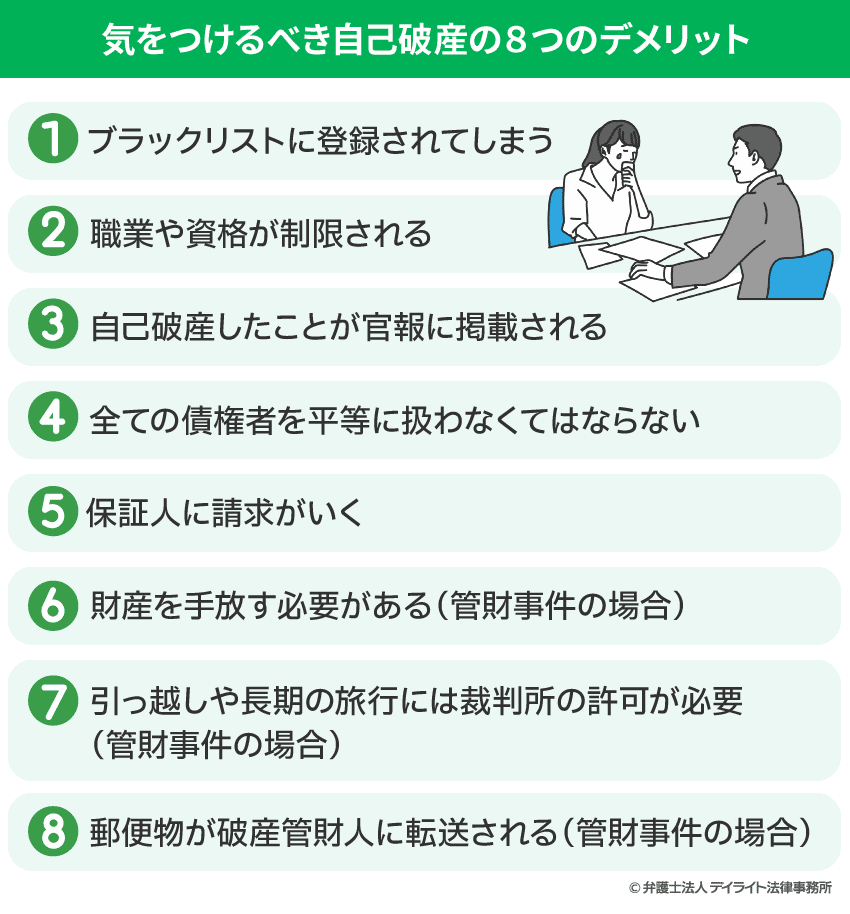

気をつけるべき自己破産の8つのデメリット

上記のとおり、自己破産は借金の返済義務がなくなるという点で、大きなメリットがあります。

しかし、その反面、デメリットもあります。

以下、詳しく解説します。

①ブラックリスト登録でクレジットカード不可・ローンが組めない

自己破産すると、事故情報(破産したという情報)が「信用情報機関」に登録されます。

いわゆる「ブラックリストに登録される」という状態です。

これにより、一定期間(5年〜10年)、新たな借入れをしたり、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなります。

なお、自己破産以外の債務整理の方法(任意整理など)でもブラックリストに登録されてしまいます。

自己破産に限らず債務整理をする場合には避けがたいデメリットといえます。

②職業や資格が制限される

破産者は一定の職業に就くことや資格が制限されます。

制限される職業や資格は多くありますが、たとえば弁護士・公認会計士・税理士・弁理士などの「士業」や、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店などはできなくなります。

もっとも、免責許可の決定が確定すると「復権」(破産前と同じ状態に戻る)しますので、この制限はなくなります。

破産で制限される職業・資格について、詳しくは以下をご覧ください。

③自己破産したことが官報に掲載される

破産者の名前は官報に掲載されます。

官報とは、法令などの政府情報の公的な伝達手段として政府が発行しているものです。

誰でも見ようと思えば見られるものであり、近時は検索機能も向上しているので調べることも簡単になってきています。

ただし、日常的に官報を確認している人はほとんどいないので、破産したことを知人に知られることを過度に心配する必要はないという考えもあるでしょう。

④全ての債権者を平等に扱わなくてはならない

自己破産すると、お金を貸してくれている友人や親族も金融業者など他の債権者と平等に扱わなければなりません。

友人や親族にだけは優先的にお金を返したいと思っても、これをやってしまうと免責不許可事由に該当してしまいますので、返してはいけません。

また、お金を貸してくれている友人や親族も他の債権者と同じように扱われるため、裁判所から破産手続に関する通知がいってしまいます。

そのため、お金を貸してくれている友人や親族には破産したことを知られてしまうことになります。

ギャンブルや浪費により過大な借金をしたことや、本来清算されるべき財産を隠したこと、破産管財人の業務を妨害したことなどが免責不許可事由とされています。

免責不許可事由に該当するときは、原則として免責を受けることができません。

免責を受けることができなければ自己破産を申し立てた目的は達成できませんので、免責不許可事由に該当する場合は、自己破産以外の方法を検討した方がよいといえます。

もっとも、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判官が諸事情に鑑み免責許可することもできます(「裁量免責」といいます)。

そのため、免責不許可事由に該当したら絶対に免責されないとはいえません。

実際に裁量免責されている事案も多くあるので、まずは自己破産に詳しい弁護士へご相談の上、慎重に判断されるようにしてください。

⑤保証人に請求がいく

主債務者(借金をした本人)が自己破産した場合、債権者は主債務者に支払を請求することができなくなります。

他方、主債務者が自己破産をしても、保証人の保証債務(主債務者が支払えなくなったら保証人が支払わなくてはいけない義務)はなくなりません。

そのため、自分の借金に保証人を付けていた場合、自分が自己破産すると、保証人に返済の請求がいってしまいます。

場合によっては、保証人になっている家族や友人も債務整理が必要になることがあります。

連帯保証人や担保だけを提供している人がいるときも同じです。

このように、家族や友人を保証人にしている場合、その方々に迷惑がかかることが予想されます。

そのため、自己破産することを事前に伝えるべきか等について、弁護士に相談し、助言をもらうとよいでしょう。

⑥財産を手放す必要がある(管財事件の場合)

管財事件の場合、破産手続開始決定がされると、破産者の財産の管理権・処分権は破産管財人に帰属します。

そして、その財産は基本的に破産管財人によってお金に換えられ、債権者のために分配されるため、破産者は財産を手放すことになります。

財産には、不動産、車、預金、現金、有価証券のほか、生命保険の返戻金や退職金も含まれます。

生命保険の返戻金や退職金は、いま手元になくても「見込額」が財産としてみなされることになります。

自由財産

ただし、全ての財産を手放してしまうと生活ができなくなるため、一定の財産は残すことができます。

この残すことができる財産のことを「自由財産」といい、債務者が自由に管理・処分することができます。

「自由財産」として法律で認められているのは、以下の財産です。

- 99万円以下の現金

- 生活上欠くことのできない家財道具など(差押禁止動産)

- 給料や退職金の4分の3、年金など(差押禁止債権)

自由財産の拡張

「破産者の生活状況や職種を考慮して、必要と認められる場合」は、自由財産の範囲を拡張してもらえることがあります。

自由財産の拡張が認められれば、法律上は「自由財産」にあてはまらない財産でも手放さなくて済みます。

多くの裁判所では、自由財産と認める財産(換価しない財産)について内部基準を定めています。

- ① 99万円に満までの現金

- ② 預貯金(残高合計が20万円以下である場合に限る。)

- ③ 保険契約解約返戻金(見込額合計が20万円以下である場合に限る。)

- ④ 自動車(処分見込額合計が20万円以下である場合に限る。)

- ⑤ 居住用家屋の敷金等返還請求権

- ⑥ 電話加入権

- ⑦ 退職金債権のうち支給見込額の8分の7相当額(8分の1相当額が20万円以下である場合には、当該退職金債権の全額)

- ⑧ 家財道具

- ⑨ 差押えを禁止されている動産又は債権

これらに当たる財産については、自由財産拡張の申立てをすることなく、自由財産として扱われることになります。

破産を申し立てるとき手元に残せる財産について、詳しくは以下をご覧ください。

なお、破産手続の開始決定の後に得た収入や取得した財産は、原則として破産者が全て自由に使えます。

⑦引っ越しや長期の旅行には裁判所の許可が必要(管財事件の場合)

管財事件の場合、破産手続中、破産者は自由に居住地を離れることはできません。

ただし、裁判所の許可を得れば引っ越しや長期の旅行も可能です。

また、破産手続が終了した後は、自由に引っ越しや海外旅行もすることができます。

⑧郵便物が破産管財人に転送される(管財事件の場合)

管財事件の場合、破産手続中は破産者宛の郵便物が破産管財人に転送されます。

そのため、破産者は自分宛の郵便物を直接受け取ることができません。

ただし、年賀状などの破産手続に関係のない郵便物などは、破産管財人から受け取ることもできます。

これらはデメリットではない!自己破産のよくある誤解

選挙権がなくなる

自己破産しても選挙権や被選挙権が失われることはありません。

戸籍や住民票に載る

破産者であることが戸籍や住民票に記載されることもありません。

なお、免責許可決定を受けられなかった場合は本籍地の市区町村役場の「破産者名簿」というものに記載されることになります。

ただ、そもそも免責許可決定を受けられない場合は稀ですし、記載されたとしても第三者に自由に閲覧されることはありません。

いったん記載されたとしても、その後免責許可決定を受けたり、期間経過により「復権」すれば抹消されるので、心配する必要はありません。

財産を一切持てなくなる

自己破産をすると一定の財産については、確かに処分しなければなりません。

しかしながら、自己破産をすると財産が一切持てないということでは必ずしもありません。

自己破産の手続の中では、破産申立てをした人が自由に使える財産というものが認められています(「自由財産」といいます。)。

具体的に、どのようなものが自由財産となるか、詳しくは弁護士に相談して確認しましょう。

また、自己破産を申し立てて、開始決定という決定が出されて以降に得た財産は、処分する必要はありません。

たとえば、開始決定後に入ってくる給料は生活に必要なお金のため、自由に使うことができます。

このように、自己破産をすると一生財産が持てないというのは誤解です。

会社にいられなくなる(解雇される)

自己破産をすると、会社にいられなくなるというのも誤りです。

そもそも、会社に自己破産が必ずバレるということではありません。

- 会社に給料の前借りなどでお金を借りている場合

- 破産すると法律上できない仕事をしている場合(警備員など)

- 会社から資料をもらうために気づかれる場合

などがなければ、自己破産が会社にバレることがありません。

また、バレたとしても会社が自己破産を理由に解雇することは認められないと考えられます。

就職に不利になる

自己破産で就職が不利になるということもありません。

確かに、自己破産をすることで法律上できない仕事はあります。

しかし、多くの仕事は制限なく行うことができます。

自己破産を採用面接で申告する必要もありません。

海外に行けなくなる

確かに、自己破産の手続中は、裁判所の許可を得なければ、海外に行くことはできません。

しかしながら、仕事などの正当な理由があれば、裁判所の許可を得て、海外に行くことは可能です。

また、破産手続きが終われば、問題なく海外に行くことが可能です。

パスポートの取得に自己破産はデメリットにはなりません。

生活保護がもらえなくなる

自己破産をすると生活保護がもらえなくなるということもありません。

生活保護法では、自己破産をすると生活保護がもらえなくなるといったルールは定められていません。

むしろ、生活保護で借金を返済することはできませんので、早めに弁護士に相談して自己破産をしたほうがよいでしょう。

自己破産後の人生はどうなる?

自己破産の手続が無事に終わり、免責が裁判所から認められると、生活をリセットしてやり直すことができます。

つまり、それまで追われていた借金の返済がなくなり、毎月の給料から、必要な支出をして生活をすることができます。

もちろん、しばらくはクレジットカードを作ったり、新たにローンを組んだりすることはできませんが、毎月の給料を貯金して、新たに財産を築くことも可能です。

時間はかかるかもしれませんが、車や家を持つこともできます。

自己破産は、人生を再度やり直すための手続といえるでしょう。

自己破産の解決事例

家族が借り入れをしていたヤミ金業者から、借金返済を強く迫られるようになったKさん。

過酷な取立てで、精神的に追い込まれ、借入を繰り返してしまい、1000万円近い借金にまで膨らんでいました。

弁護士のサポートにより、自己破産を選択し、無事に免責決定を得ることができ、借金を0円にすることができました。

その他の解決事例は以下をご覧ください。

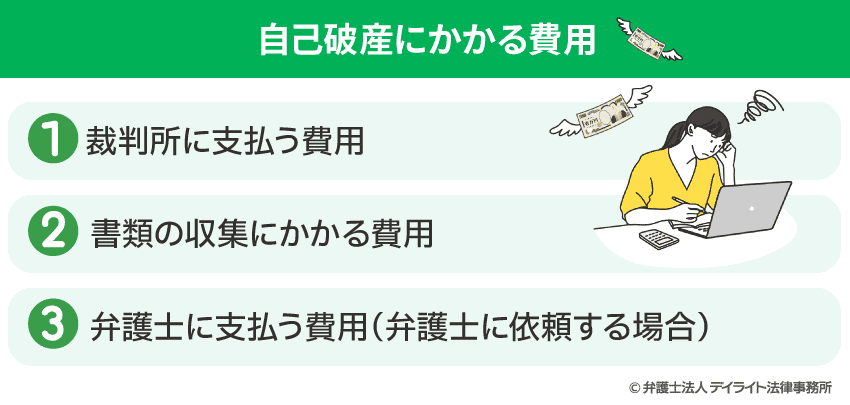

自己破産にかかる費用の相場は?

自己破産にかかる費用

裁判所に支払う費用

裁判所に支払う費用は同時廃止の場合と管財事件の場合で大きく異なります。

管財事件の方が破産管財人の報酬などもかかりますので、高額になります。

| 同時廃止 | 管財事件 | |

|---|---|---|

| 申立手数料 (収入印紙) |

1500円 | 1500円 |

| 郵券 (郵便切手) |

4000円~1万円程度 | 4000円~1万円程度 |

| 予納金 (破産管財人の報酬など) |

1万円~2万円 | 20万円~ |

| 官報公告費用 | 1万円~1万5000円程度 | 1万円~2万円程度 |

※郵券、予納金、官報公告費用は、裁判所により異なりますので、詳しくは裁判所の窓口で確認してください。

管財事件の予納金基準について、詳しくは以下をご覧ください。

書類収集にかかる費用

自己破産の申立てには、住民票や戸籍謄本、不動産登記事項証明書、銀行口座明細などの各種書類が必要になりますので、これらの取り寄せ手数料がかかります。

取り寄せる書類の種類・量によりますが、高くても数万円程度に収まることが多いです。

弁護士に支払う費用

破産手続を弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかります。

法律事務所により異なりますが、同時廃止よりも管財事件の方が業務量が多くなるため、それに応じて費用も高く設定されていることが多いです。

当事務所の弁護士費用については以下をご覧ください。

- 債権者からの取り立てを止めることができる(弁護士が「受任通知」という書類を送ると債権者は債務者に直接取り立てることができなくなります)

- 申立書類の作成・提出など全て任せることができる

- 裁判所の運用によっては弁護士がついていることにより手続を早く少額で進められることがある(たとえば、東京地裁では、弁護士がついていると早ければ申立ての当日に破産手続開始決定がもらえたり、少額管財事件を利用できたりします)

あなたは自己破産すべき?判断基準と条件

デメリットよりもメリットが上回る人の特徴

自己破産のデメリットよりもメリットが上回る人の特徴としては、以下の点が主に挙げられます。

持っている財産が少ない

自宅や車、株など、多くの財産を持っている場合には、これらを処分する必要があるため、こうした財産がない人はデメリットよりもメリットが上回りやすいといえます。

今ついている仕事がガードマンや生命保険募集人などの場合

今ついている仕事がガードマンや生命保険募集人などの場合、先ほど紹介したとおり、自己破産によって、制限があり、仕事ができなくなります。

そうすると、自己破産だけで問題を解決することができず、仕事をどうするか、就職先の確保が不可欠となります。

逆にいえば、こうした制限のない仕事についている人はデメリットはそれほど大きくないといえます。

借金に税金などの滞納がない

自己破産をしても、税金や年金保険料については免除の対象となっていません。

したがって、借金の中に税金や年金保険料などがなければ、デメリットよりもメリットの方が上回りやすいといえるでしょう。

自己破産を避けた方がいいケース

自己破産を避けた方がいいケースとしては、主に以下のような場合が挙げられます。

①借金の金額が少ない場合、ほとんどが税金の場合

借金の金額が少ない場合には、自己破産の要件である「支払不能」という要件に当てはまるのかがそもそも問題になります。

具体的には、年収500万円の人が借金100万円未満という場合、「本当に支払いができないといえるのか」が疑問視されます。

こうしたケースではまずは自己破産を避けて、自分の生活スタイルを見直すなどして返済に向けて動いた方がよいでしょう。

また、借金のほとんどが税金の滞納の場合には、自己破産をしても免除されません。

そのため、自己破産をしても問題の解決には必ずしもつながりません。

したがって、借金の多くが税金の場合にも、滞納している担当部署と支払い方法を話し合うなどして自己破産を避けるべきでしょう。

②マイホームがある場合

マイホームがある場合には、自己破産をすれば、処分しなければなりません。

そのため、マイホームは自己破産によってなくなってしまいます。

せっかく購入したマイホームがなくなるのは、できる限り避けたいと思うでしょう。

したがって、マイホームがある場合には、個人再生で何とかマイホームを維持することができないのかをまずは考えるべきでしょう。

それでも無理な場合については、最終手段として自己破産を進めることになります。

③保証人がいる場合

借金の中に保証人がついているものがある場合、自己破産をすると、その保証人に請求がされることになります。

そのため、保証人への請求を避けたいということであれば、自己破産以外の手続き、具体的には任意整理で解決できないかをまず検討することになります。

それでも無理ということであれば、自己破産を選択することになります。

自己破産についてよくある質問

![]()

自己破産すると車も処分されてしまう?

例えば、東京地裁の基準では、見込額合計が20万円以下である場合は換価しないとされています。

また、初度登録から一定期間(多くは4年〜6年程度)を経過した自動車については、価額を0円とみなすことができる場合があります。

したがって、時価が20万円以下または古くなった自動車であれば、手元に残せることがあります。

しかし、管財事件の場合、手元に残せる場合であっても、破産手続の間ずっと使用し続けることができるわけではありません。

破産者が車を所有している場合、破産手続の開始決定により当該車の管理権・処分権はいったん破産管財人に帰属することとなります。

破産管財人が車の評価額等を調査し、換価できそうにないと判断した場合に裁判所の許可を得て管理権・処分権を放棄することになります。

この時点まで破産者が車を自由に使うことはできません。

破産管財人が車の管理権・処分権を放棄するまでの間は、車の鍵は破産管財人が預かることになります。

破産管財人が車の管理権・処分権を放棄するまでの間に破産者が車に乗って交通事故などを起こしてしまった場合、破産管財人に運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)が生じかねません。

そのため、破産者の生活に車が不可欠でどうしても使わせて欲しいという場合であっても、この間は破産管財人から車の使用を禁止され、鍵も返してもらうこともできません。

なお、ローンで買った車は、ほとんどの場合ローン完済まではローン会社に車の所有権が留保されています。

そのため、ローンを完済する前に自己破産してローンの返済が滞ると、ローン会社に車を引き揚げられるので、破産者の手元に残すことはできません。

![]()

自己破産したことは職場にも知られてしまう?

自己破産したことについて、裁判所から職場に通知が行くことなどはありません。

ただし、破産者の名前は官報に掲載されますので、絶対に秘密にできるとは限りません。

また、職場から借り入れをしていた場合は、裁判所から職場に破産手続に関する通知がいってしまいますので、それにより自己破産したことが知られることになります。

さらに、以下のような状況があれば、職場に自己破産など何らかの法的手続きをしていることを気づかれてしまう可能性があります。

銀行が債権者に含まれ、かつ、その銀行の口座を給与振込先としている場合、当該口座の凍結が予想されます。

その場合、通常、給与の振込先の口座を変更しますが、その際に、職場の担当者から、破産などの債務整理の手続きをしていると気づかれてしまう可能性があります。

退職金がある会社の場合、退職金の見込額が分かる資料を提出することが予想されます。

その際に、職場の担当者から、破産など、何らかの法的な手続きをしていると気づかれてしまう可能性があります。

![]()

自己破産を理由に勤務先から解雇されることはある?

会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由」が必要ですが、自己破産したこと自体は「客観的に合理的な理由」にあたりません。

したがって、自己破産したこと自体を理由に解雇することは法律上できません。

ただし、上記で解説したように、自己破産によって、資格等が制限される可能性があります。

その資格が職場で必要不可欠なものであれば、その結果、仕事を失う可能性はあるでしょう。

また、そのような資格を有していなくても、自己破産をしたことを職場が知れば、マイナスなイメージを持たれる可能性はあります。

そのため、債務者の方にとっては、できるだけ、職場に知られない方がよいといえます。

自己破産に精通した弁護士であれば、完全ではないものの、極力、職場に知られないように手続きを進めて行ってくれるでしょう。

職場への影響が心配な方は、債務整理専門の弁護士に相談されることをお勧めいたします。

![]()

自己破産したらクレジットカードは使えない?

また、自己破産をすると事故情報が「信用情報機関」に登録されます(俗に「ブラックリストに登録される」という状態です)。

そのため、自己破産手続終了後、5年~10年はクレジットカードを新しく作って使うこともできません。

クレジットカード会社は、申込者が「きちんと支払ってくれる人なのか」を判断する必要がありますが、その際に信用情報機関に照会することにより、他社(金融業者も含む)における未払い・延滞・破産などの情報(事故情報)も確認することができます。

事故情報が登録される期間は、信用情報機関により異なりますが、自己破産の場合は5年~10年です。

この期間が経過すれば、事故情報は消えますので新たにクレジットカードを作って使うこともできるようになります。

なお、信用情報機関に登録されている自分の情報については開示請求をすることもできます。

![]()

自己破産した人の借金は誰が払うのですか?

そのため、自己破産をすると借金を支払う人はいなくなるということになります。

この例外が保証人です。

自己破産をした人の借金について、保証人になっている人がいれば、その保証人の人は自己破産をした人に変わって返済をしなければなりません。

なお、保証人も自己破産を申立て、裁判所に借金の支払いを免除してもらえれば、払わなくてよいことになります。

![]()

自己破産したもん勝ちは本当なのか?

もちろん、借金で生活が苦しく、なかなか完済の道筋がたたないという状況の方が自己破産をすれば、借金は免除されて、生活を新たにリスタートすることができる可能性があるため、自己破産は借金問題を解決する重要な手続きの一つであることは間違いありません。

しかし、「借金をしてそれが増えたら、自己破産して勝てる」ということでもありません。

そもそも一度自己破産をすれば、7年間は再度の自己破産はできませんし、不誠実な借入れや返済を繰り返していれば、自己破産をしても借金の免除を受けるハードルは高くなります。

そのほかにも、これまで説明してきたデメリットもあるため、自己破産したもん勝ちというのは誤解のある表現だと思います。

まとめ

以上、自己破産のデメリットを中心に、家族への影響や費用について解説しましたがいかがだったでしょうか。

自己破産のデメリットは一般的にイメージされているほど大きくはなく、全てが問題となるわけではありません。

しかし、具体的な状況によっては大きな問題となることもあります。

自己破産を選択すべきかどうか、手続きはどのように進めて行けばよいかなど、お困りの場合は、まずは破産問題に詳しい地元の弁護士に相談されることをお勧めします。

この記事が自己破産をお考えになっている方にとってお役に立てれば幸いです。