損害賠償請求とは、相手による債務不履行や不法行為などで損害を受けた場合に、その損害を金銭的に補償するよう求めることをいいます。

損害賠償請求とは、相手による債務不履行や不法行為などで損害を受けた場合に、その損害を金銭的に補償するよう求めることをいいます。

損害賠償の請求が問題となる場面には、交通事故、労災、暴力・犯罪被害、配偶者の不倫、取引上の契約違反など様々なものがあります。

損害賠償請求では、損害賠償の法的根拠を確認することと損害賠償額を適切に算定すること、これらの点に関する資料を十分に収集することが大切になります。

今回の記事では、損害賠償請求とその法的根拠、損害賠償請求が成立するための要件に関する解説、損害賠償額の算定方法、損害賠償請求の方法、必要書類などについてご紹介していきます。

目次

損害賠償請求とは、なんらかの原因(債務不履行又は不法行為など)によって損害が生じた場合に、被害者から加害者に対し、金銭的に損害を償う(補償する)よう求めることをいいます。

たとえば、交通事故の被害にあってケガをした場合に、加害者に対し、治療費や慰謝料の支払いを求めるのは、損害賠償請求の一種です。

損害賠償請求をする際には、法的根拠が必要です。

損害賠償の法的根拠として代表的なものとしては、次の2つが挙げられます。

損害賠償請求の法的根拠としては、ほかにも、

などがありますが、代表的なものは、上に挙げた債務不履行と不法行為の2つになります。

なお、製造物責任については、以下のページをご参照ください。

不法行為に基づく損害賠償請求は、加害者の故意又は過失による行為によって損害を受けた場合に行われます。

不法行為では、債務不履行と違い、当事者間に契約関係があることは必要とされていません。

そのため、たとえば、自動車を運転していた際に前方不注意で交通事故を起こし、たまたま通りかかった被害者にケガをさせることは、不法行為になります。

なお、当事者間に契約関係がある場合にも、債務不履行に加えて不法行為が成立する場合があります。

たとえば、医療ミスの場合、診療契約の不履行(債務不履行)に基づく損害賠償請求と、身体を傷つけた不法行為による損害賠償請求の両方が可能です(ただし、賠償金を二重取りできるわけではありません。)。

債務不履行とは、契約で義務付けられた内容(債務)が果たされない(履行されない)ことをいいます。

たとえば、家と土地の売買契約を締結したのに、売主が期限までに家・土地を引き渡さない、といったケースは、債務不履行になります。

債務不履行があった場合、債務者(義務を履行する義務を負う側)に故意・過失があれば、債権者(義務の履行を請求する側)は、債務者に対し、損害賠償請求をすることができます。

債務不履行についての解説、債務不履行と不法行為の違いについては、以下のページでも掲載しています。

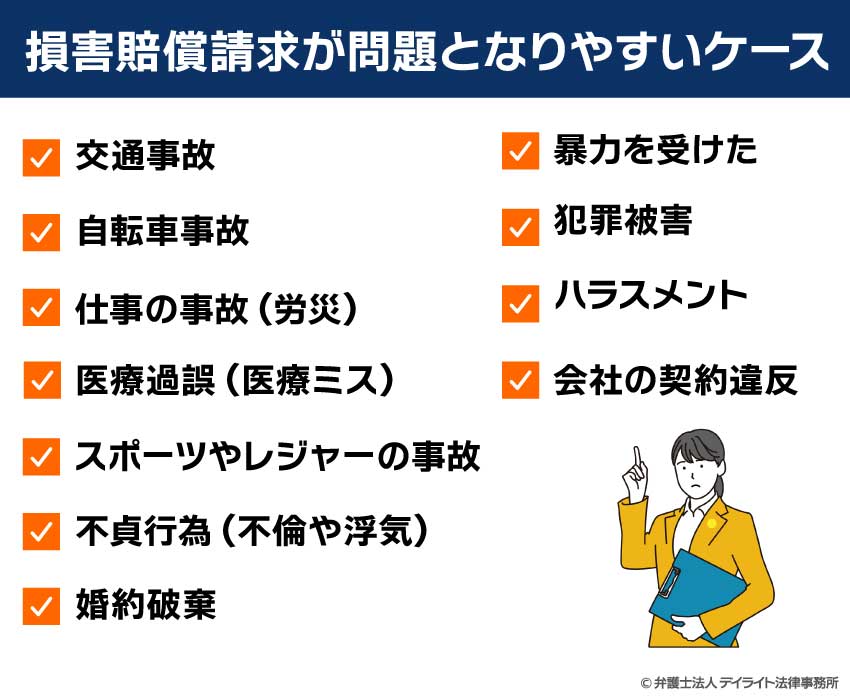

損害賠償請求が問題となりやすいケースとしては、次のようなものが挙げられます。

交通事故で被害が生じた場合、多くのケースでは、不法行為に基づく損害賠償請求が行われます。

自動車同士の事故だけでなく、歩行者と自動車の事故、自動車と自転車の事故などでも、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。

交通事故の損害賠償請求では、治療費、慰謝料、休業損害などが対象となります。

交通事故の損害賠償については、以下のページもご参照ください。

自転車事故の場合にも、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。

自転車同士でぶつかり、相手の自転車を壊してしまった、自転車で人にぶつかりケガをさせてしまったなどといった場合に、損害賠償請求が問題となります。

自転車事故の損害賠償請求の場合、

など、自動車による交通事故のケースとは違う難しさがあります。

自転車事故については、以下のページをご参照ください。

仕事中に事故にあった場合、会社に対して労災の損害賠償を請求することができる場合があります。

労災の場合には、労災保険を受給することもできるのですが、それだけではカバーされない損害(休業損害の一部、慰謝料など)もあるため、損害賠償請求ができるかを検討することが少なくありません。

ただし、労災であれば全てのケースで損害賠償を請求できるわけではなく、あくまでも、会社が損害賠償責任を負うべき法的根拠が認められる場合にのみ損害賠償請求が可能です。

会社に損害賠償を請求する根拠としては、債務不履行(安全配慮義務違反)と不法行為に加え、使用者責任(同じ会社の従業員が加害者の場合)などがあります。

したがって、会社が損害賠償責任を負うべき場合は、

などとなります。

労災の損害賠償については、以下のページで詳しく解説しています。

医療過誤(医療ミス)によって患者に健康被害が生じた場合も、損害賠償請求が問題となりやすいです。

この場合、診療契約の不履行(債務不履行)と不法行為の両方に基づいた損害賠償請求が可能です。

医療過誤が疑われるケースとしては、手術にミスがあった、検査結果を見誤った、必要な処置を怠った、投薬の量が間違っていたなどというものが考えられます。

医療過誤の損害賠償については、以下のページをご覧ください。

スポーツやレジャーでの事故でも、損害賠償請求が問題となることがあります。

損害賠償請求は、加害者に対してだけではなく、場合によっては、スポーツ施設の経営者、公共施設の管理者に対してもできる場合があります。

また、加害者が未成年の場合には、加害者の両親に対して損害賠償を請求できる場合もあります。

結婚しているにもかかわらず第三者と不倫や浮気をした場合には、不貞行為となります。

不貞行為は不法行為となるため、もう一方の配偶者は、不倫などをした配偶者に対して損害賠償(慰謝料)を請求することができます。

それに加え、不倫や浮気をされた配偶者は、不倫相手や浮気相手に対しても、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。

浮気・不倫の慰謝料については、以下のページをご参照ください。

婚約は、将来結婚することの約束であり、一種の契約となります。

契約といっても、結婚を強制することはできないのですが、理由もなく婚約を破棄されると、慰謝料などの損害賠償を請求することができます。

慰謝料のほかにも、結納を交わしていれば、結納の返還を求めることもできます。

殴られた、突き飛ばされた、ぶつかられたなどの暴力行為を受けた場合、不法行為に基づいて損害賠償請求をすることできます。

請求できる費目としては、治療費、休業損害、慰謝料などがあります。

見知らぬ第三者から暴力を受けた場合だけでなく、学校内、家庭内、職場内などでの暴力の場合にも、損害賠償請求をすることが可能です。

暴力を受けた場合に損害賠償請求をする方法については、以下のページもご覧ください。

痴漢や窃盗、横領、詐欺などの犯罪被害にあった場合も、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。

請求する損害賠償は、事案に応じて、慰謝料、被害にあった物の時価額などになります。

犯罪被害にあった場合の損害賠償請求については、以下のページもご覧ください。

セクハラやパワハラ等のハラスメントでも、損害賠償を請求できる可能性があります。

この場合、ハラスメントをした当事者に対しては、不法行為に基づく損害賠償を請求することになります。

ほかにも、会社に対しても、使用者責任(民法715条1項)や債務不履行(安全配慮義務違反)を理由に、損害賠償を請求することができる可能性があります。

会社が契約に違反した(納品が期限内にできなかった、預かっていた物が破損してしまったなど)場合には、債務不履行に基づいて損害賠償を請求することができます。

この場合、債務の履行が遅れた(できなくなった)ことにより生じた損害(修理費用、買替費用、遅延損害金など)の賠償を請求することになります。

債務不履行による損害賠償請求が成立する条件(要件)については、民法415条1項で定められています。

上の条文のとおり、債務不履行による損害賠償請求をするためには、以下の要件全てを満たすことが必要になります。

③の因果関係がある損害とは、通常生ずべき損害と当事者が予見すべきであった特別の事情によって生じた損害のことをいいます(民法416条)。

そのため、当事者に予見できない特殊な事情によって生じた損害については、損害賠償の範囲に含めることはできません。

不法行為に基づく損害賠償請求が成立する条件(要件)は、民法709条に定められています。

上の条文にもあるとおり、不法行為に基づいて損害賠償を請求するためには、以下の全てを満たす必要があります。

④の因果関係については、上の債務不履行についての説明をご参照ください。

不法行為に基づいて損害賠償を請求する際には、これらの要件の一つ一つについて資料を集め、不法行為の成立を立証する準備をしておく必要があります。

損害賠償で請求できる内容は、事案によって多種多様です。

代表的なものとしては、

があります。

慰謝料とは、精神的苦痛や肉体的苦痛に対して支払われる損害賠償です。

慰謝料を請求できる主なケースには、次のようなものがあります。

慰謝料の相場は、被害の内容・程度や加害者の行為態様によって様々です。

たとえば、

となります(なお、故意による犯罪行為で死亡した・後遺障害を負ったという場合には、上記の慰謝料が増額される可能性があります。)。

交通事故での慰謝料については、以下のページをご覧ください。

休業損害は、事故などによるケガや病気の療養のために仕事ができなくなり、減収が生じた場合に、その減収を補償するものです。

休業損害は、交通事故や労災事故、暴力被害などの場合によく問題となります。

休業損害の金額は、休業した日数だけでなく、被害者の従前の収入の額によっても変わってきます。

なお、専業主婦や無職者の場合、ケガの治療のために働けない状態になっても目に見える減収は生じませんが、賃金センサスなどを基に休業損害を算定し、休業損害を認めることがあります。

休業損害については、以下のページで詳しく解説しています。

逸失利益は、事故などによるケガが原因で死亡した又は後遺障害が残ったという場合に、その事故などがなければ得られていたであろう収入を損害賠償の対象とするものです。

休業損害は治療中の減収を対象にするものであるのに対し、逸失利益は、治療が終了した後(死亡後又は症状固定後)の減収を対象にしています。

逸失利益がよく問題になるのは、交通事故・労災事故の場合や暴力を伴う犯罪被害の場合です。

専業主婦や学生など事故の時点で収入がなかった場合でも、賃金センサスを用いて逸失利益を算定する場合があります。

逸失利益については、以下のページで詳しく解説しています。

積極損害とは、事故などがあったために支払うことが必要となった費用などのことをいいます。

交通事故でのケガなど人身被害が生じたケースでは、次のような積極損害が生じてきます。

人身被害が生じた場合に問題となる積極損害については、以下のページでまとめて解説しています。

ほかにも、物的損害について、

などを請求することができます。

物的損害について請求できる賠償金については、以下のページもご参照ください。

ケガや死亡などの人身損害についての損害賠償額を算定する際には、慰謝料の相場、休業損害や逸失利益の計算方法、必要な係数など、様々なことを調査する必要があります。

損害賠償の請求に不慣れな方にとって、こうしたことを一から調べ、妥当な損害賠償額を算出するには、大きな手間や負担がかかります。

そこで、当事務所では、どなたでも簡単に人身損害についての損害賠償額(慰謝料、休業損害、逸失利益)を算定していただけるシミュレーターをご用意しました。

このシミュレーターをご利用いただけば、年齢、収入、入通院日数、休業日数などを入力するだけで、慰謝料、休業損害、逸失利益の相場の目安をご確認いただけます。

ご利用に際してお名前、メールアドレス、電話番号などの個人情報を入力していただく必要はございませんし、結果もその場ですぐにご覧いただけます。

以下のリンクからどなたでも無料でご利用いただけますので、ご関心がおありの方はぜひご活用ください。

損害賠償請求をする権利(損害賠償請求権)は、一定の期間が経つと時効によって消滅してしまいます。

損害賠償請求権の時効が成立するために必要な期間(時効期間)は、損害賠償の法的根拠によって異なります。

損害賠償の時効期間を法的根拠ごとに整理すると、以下の表のようになります。

| 法的根拠 | 時効期間 |

|---|---|

| 債務不履行 | ①権利を行使できることを知った時から5年間 ②権利の行使ができる時から10年間 ※令和2年3月31日以前に発生した債務不履行については、 ①では時効は成立せず、権利の行使ができる時から10年間で時効成立 |

| 不法行為 | ①損害及び加害者を知った時から5年間 ※令和2年3月31日以前に発生した不法行為で、同日時点で時効の期間が満了しているものについては3年間 ②権利を行使できる時(不法行為の時)から20年間 |

時効の期間は、必要な資料の収集や示談交渉に手間取っていると、いつの間にか迫ってきてしまいます。

時効が完成してしまわないようにするためには、訴訟を提起するなど、しかるべき対応をとる必要があります。

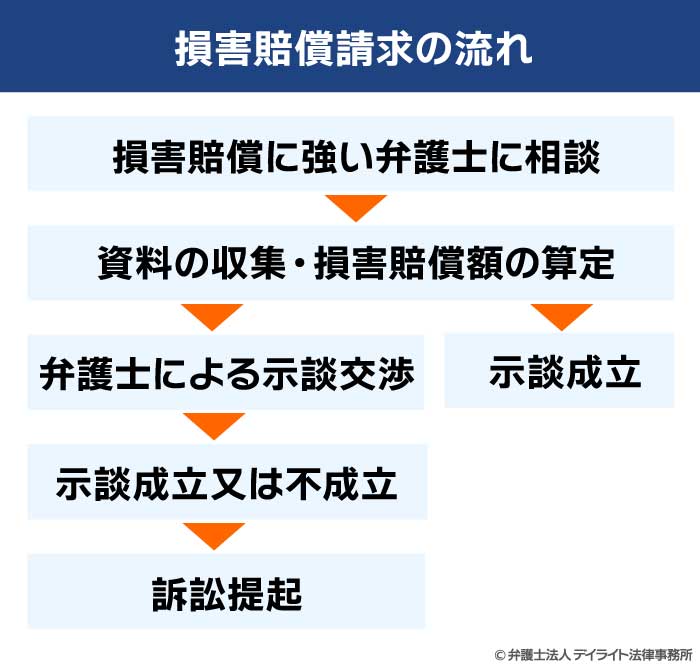

損害賠償を請求する際の流れは、おおむね以下のようになります。

損害賠償に関する問題は、法律にくわしくない方だけで対応していても、適切な対応ができずに示談交渉が紛糾するなどして争いが深刻化したり、問題解決に時間がかかるようになったりしてしまう可能性が高いです。

そのようなことにならないためにも、次のような場合には、損害賠償に強い弁護士に相談することをお勧めします。

損害賠償に強い弁護士に相談することによって得られるメリットとしては、必要な資料の収集についてアドバイスしてもらえる、適切な損害賠償額を算定してくれる、依頼すれば、示談交渉を代わりにしてもらえるなどといったことがあります。

中でも、交通事故の損害賠償を請求する場合には、弁護士に依頼することで、被害者に最も有利な弁護士基準による算定額に沿った賠償金を得られる可能性が高くなり、得られる損害賠償額を大きく増額できる可能性があるというメリットもあります。

弁護士に相談することで得られるメリットについては、・損害賠償請求に強い弁護士に相談の項でもご紹介しています。

交通事故について弁護士に相談するメリットについては、以下のページをご参照ください。

損害賠償を請求する際には、相手方に損害賠償責任があることを示す資料や損害額に関する資料を揃える必要があります。

どのような資料が必要かについては、・損害賠償請求の必要書類の項でもご紹介しています。

加えて、損害賠償を請求する前には、損害賠償額を算定しておく必要があります。

どのような損害が生じているか、どこまでが損害賠償の対象となるかといったことを検討し、実務上用いられている算定基準なども参照して、損害賠償額を算定していくことになります。

弁護士に依頼していれば、資料の収集や損害賠償額の算定は、弁護士が主導して行ってくれます(資料の収集については、依頼者の協力が必要になることもあります。)。

ご自身で算定する場合、分からない点については弁護士に相談する、上でご紹介した賠償金の計算シミュレータ―を利用するなどして、算定を進めていきましょう。

弁護士に示談交渉を依頼した場合、資料が整い、損害賠償額の算定も済んだら、弁護士から相手方に対して損害賠償を請求する書面(多くの場合、内容証明郵便)を送り、示談交渉を開始します。

示談交渉では、お互いの言い分を出し合い、損害賠償責任の有無・範囲、損害賠償額などについて協議していきます。

弁護士が示談交渉を担当している場合は、弁護士が窓口となりますので、ご本人は交渉の矢面に立つ必要はありません。

示談交渉の流れ、示談交渉で気を付けることなどについては、以下のページをご参照ください。

示談交渉の結果、双方で合意できる内容がまとまれば、示談成立となります。

示談が成立した場合は、示談書を作成し、双方で署名します。

そうして、示談書での合意どおりに損害賠償金の支払いなどが済めば、損害賠償請求は解決となります。

一方、示談交渉を行っても、お互いに合意できる解決策が見つけられないこともあります。

その場合には、示談不成立となり、訴訟の提起などを検討することになります。

示談が成立しなかった場合には、裁判所に訴訟を提起するなどして損害賠償請求をします。

訴訟を提起するためには、管轄の裁判所に訴状を提出する必要があります。

訴状を作成したり裁判を適切に進めたりするためには、法律に関する専門的な知識、経験が必要になりますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

損害賠償請求の方法としては、他にも、

といった方法があります。

損害賠償を請求する際には、以下のような書類が必要となります。

損害賠償を請求する際には、まずは、損害賠償を請求する書面を準備し、相手方に提示します。

そうすることで、損害賠償を請求する意思が明確になり、交渉過程も記録に残すことができるようになります。

損害賠償を請求する書面は、「どのような内容の書面を送ったか」「いつ送ったか」を証拠に残すために、内容証明郵便で送ることも多いです。

損害賠償を請求する書面に書く内容は、事案によって様々です。

多くの場合、以下のような内容を記載します。

ただ、最初の段階で、確定的な証拠がないことについてあまり詳しいことや断定的なことを書きすぎると、後になって異なる事実が判明した際などに不都合が生じる可能性があります。

損害賠償を請求する際に送付する書面に記載する内容は、確実にいえることについて簡潔に記載するにとどめることをお勧めします。

できれば、一度弁護士に相談し、書面の内容を確認してもらえるとよいです。

損害賠償を請求する際には、以下のような資料が必要になります。

これらの書類は、示談交渉の際に提示を求められる可能性もありますので、損害賠償を請求する前に、できるだけ揃えて整理しておけると良いです。

交通事故の損害賠償請求に必要な書類については、以下のページでも解説しています。

示談が成立したら、合意の内容を示談書にまとめます。

示談書は、合意内容を後から立証するための大事な書類ですので、第三者が読んでも分かるように、明確かつ正確に記載しなければなりません。

弁護士に示談交渉を依頼している場合は、弁護士が示談案を作成してくれます(相手方から示談案を示された場合は、弁護士がその内容を確認してくれます。)。

弁護士に依頼をしていない場合には、当事者で示談書を作成することになります。

ほとんどの場合パソコンで作成すると思いますが、手書きでの作成も可能です。ただ、その場合には、誰にでも読める字ではっきりと書く必要があります。

また、示談書には、法律的な文言も多数使われます。

そのため、意味を誤解していると、思っていたものと違う内容で示談が成立してしまうおそれもあります。

示談書に一度サインをしてしまうと、たとえ不適切な内容だったとしても、後から変更させることは大変難しくなります。

ご本人で示談書の案を作成した場合は、作成した側も提示を受けた側も、一度弁護士に相談し、内容が適切かを確認してもらうことをお勧めします。

示談書の書き方や作成する際の注意点については、以下のページをご覧ください。

損害賠償請求の解決までにかかる期間は、ケース・バイ・ケースで、一概にどの程度ということは難しいです。

損害賠償請求の解決までにかかる期間は、次のような事情によって変わってきます。

なお、経験上でいえば、示談交渉で解決できる場合は、1ヶ月程度から半年程度で決着するケースが多いです。

一方、訴訟を起こすとなると、解決までの期間は1年を超えることが多くなります。

損害賠償請求について弁護士に相談・依頼する場合、弁護士費用が必要になります。

弁護士費用の決め方は法律事務所によって様々ですが、以下のような料金体系になっていることが多いです。

相談料は、弁護士に法律相談をする際の料金です。

相談料は、30分5500円~としている法律事務所が多いです。

弁護士に示談交渉などを依頼した場合や、顧問契約をしている場合は、法律相談料は無料となることが多いです。

ほかにも、初回の法律相談については相談料無料としている法律事務所も多くあります。

着手金は、弁護士に依頼をする際に支払うものです。

着手金は事件内容や法律事務所によって異なりますが、20万円程度~としている法律事務所が多いです。

報酬金は、示談交渉や訴訟が終わった後、得られた経済的利益に応じて弁護士に支払うものです。

報酬金は、得られた経済的利益の額の10パーセント程度となることが多いです。

実費は、実際に要した郵便費用、通信費、訴訟などの申立費用、弁護士が出張した場合の交通費などになります。

日当は、弁護士が遠方に出張する場合に必要になります。

損害賠償を請求する際には、証拠となる資料を十分に収集しておくことが大切です。

損害賠償請求が認められるかどうかは、

が十分に揃っているかどうかにかかっている部分が大きいです。

証拠となる資料が十分でないと、訴訟で損害賠償請求が認められないおそれがあるだけでなく、示談交渉の段階でも、相手方から損害賠償責任がないと主張され、交渉が難航する可能性があります。

損害賠償請求をする際は、事前に適切な損害賠償額を算定しておきましょう。

損害賠償額の算定が適切でないと、請求が過大になって示談交渉が難航したり、後になってもっと損害賠償を請求できたことが分かって後悔したりすることになりかねません。

損害賠償を請求する際には、早いうちから、損害賠償請求に強い弁護士に相談することをお勧めします。

損害賠償請求の際には法律に関する知識が必要になりますので、弁護士に相談又は依頼した方が、スムーズに損害賠償請求を進めることができるのです。

損害賠償請求に強い弁護士に相談・依頼すれば、

などのメリットが得られます。

損害賠償の請求をされると、心理的に動揺してしまうかもしれません。

そうした心理状態のままでいると、相手をののしるようなことを言ってしまったり、本来であれば認めなければならない事実について知らないふりをしてしまったりと、不適切な態度をとってしまうおそれがあります。

そうした態度は、相手の不審を招き、その後の示談交渉を難しくさせてしまう可能性があります。

あまりにも不適切な対応をしてしまった場合には、それによって慰謝料を増額されてしまうことにもなりかねません。

損害賠償の請求を受けたときは、動揺を鎮め、冷静に対応することが大切です。

損害賠償請求の中には、法的根拠を詳細に検討することなく、「こちらが損害を被ったり不快な思いをしたりしているからには、損害賠償請求ができるはず」と思い込んで請求をしてきているケースもあります。

しかし、損害賠償を請求するためには、債務不履行、不法行為などの法的根拠が必要です。

こうした法的根拠が成立するためには、それぞれの法的根拠に定められた要件(故意過失、因果関係など)を満たす必要があります。

そのため、損害賠償請求を受けた場合には、まずは、請求してきた側が主張している損害賠償の根拠を精査することが有効です。

相手方の主張では損害賠償請求権を根拠づけられていないと考えられる場合や、相手方の主張を精査してみても理解できない場合には、そのことを指摘し、損害賠償の支払を拒むことも考えられます。

損害賠償の額は、被害内容に沿った形で決められることになるので、必ずしも請求者の主張をベースに検討しなければならないわけではありません。

損害賠償を請求された場合には、自分でも資料を収集し、請求者にも金額の根拠となる資料を開示するよう求め、それらの資料を基に、自ら算定を見直すようにしましょう。

もし資料を開示することを拒まれた場合は、「資料がなければ、主張されている損害が本当に生じているのか分からないので、損害賠償の支払には応じられない」と主張し、粘り強く開示を求めましょう。

損害賠償を請求された場合は、損害賠償請求に強い弁護士に相談することをお勧めします。

損害賠償請求に強い弁護士は、損害賠償を請求する側での対応だけではなく、損害賠償を請求される側での対応についても精通しています。

損害賠償請求に強い弁護士に相談・依頼すれば、

といったメリットを得られます。

弁護士なしで損害賠償請求をする場合には、次のことに気をつけましょう。

弁護士なしで損害賠償請求をする場合には、次のことに気をつけましょう。上のようなことに気を付けながら示談交渉を行わないと、示談交渉が紛糾してしまう、不利な内容で示談を成立させてしまい後悔する、といったことになるおそれがあります。

また、弁護士に依頼せずに損害賠償請求をする場合でも、弁護士に相談だけでもしておくことをお勧めします。

弁護士に随時相談していれば、上のような点について弁護士に確認してもらったり、アドバイスしてもらったりすることができます。

特に、示談書にサインしてしまうと、もはや示談書の内容を覆すことは難しくなってしまいますので、示談書へのサインの前には、弁護士に相談して内容を確認してもらうことを強くお勧めします。

損害賠償の相場は、生じた損害によって様々です。

損害賠償の相場は、生じた損害によって様々です。たとえば、同じ交通事故であっても、物損事故と人身事故では損害賠償の相場が大きく違います。

物損だけの場合は、車両などの修理費数十万円から、高くても数百万円程度となることが多いでしょう。

一方、人身事故の場合、被害者に重い後遺障害が残ったケースなどでは、損害賠償額が数千万円から1億円以上になることもあります。

このように、損害賠償の相場は事案によって大きく異なりますので、一般的な相場を示すことは難しいです。

交通事故、暴力行為、医療過誤、不貞行為などのそれぞれのケースでの賠償金などの相場については、以下のページをご参照ください。

損害賠償として支払うべき金額を支払えない場合、請求者側から訴訟を起こされるおそれがあります。

損害賠償として支払うべき金額を支払えない場合、請求者側から訴訟を起こされるおそれがあります。その訴訟で、損害賠償を支払うことを命じる判決が出されてしまうと、次は、損害賠償を支払う義務がある側の財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

差し押さえられた財産は、強制的に売却するなどしてお金に換えられます。

そうして得られたお金は、損害賠償の支払に充てられてしまいます。

損害賠償を支払えないけれども訴訟や差し押さえは回避したい、という場合には、

などといった対応をとる必要があります。

差し押さえについては、以下のページをご参照ください。

今回は、損害賠償請求について解説しました。

損害賠償請求をする際には、損害賠償請求の法的根拠に関する主張と証拠を固めること、損害額についても資料を揃えて適切に算定することが重要になります。

こうした対応には法律的な専門知識が必要となりますので、早いうちから、損害賠償請求に強い弁護士に相談することをお勧めします。

損害賠償請求を受けた場合も、相手方が主張する損害賠償責任に法的根拠があるのかについての検討、妥当な損害賠償額の算定などが必要となります。

これらの点についても、早めに損害賠償請求に強い弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることをお勧めします。

当事務所では、企業法務部、人身障害部、離婚事件部など、各種の事件をそれぞれに集中的に取り扱う部門を設け、損害賠償請求に関する問題をはじめ、皆様のお困りごとにきめ細かく対応できる体制を整えております。

電話やオンラインによる全国からのご相談にも対応しております。

損害賠償請求に関する問題でお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。