遺産相続の場面ではさまざまな利害が対立するため、トラブルになるケースが少なくありません。

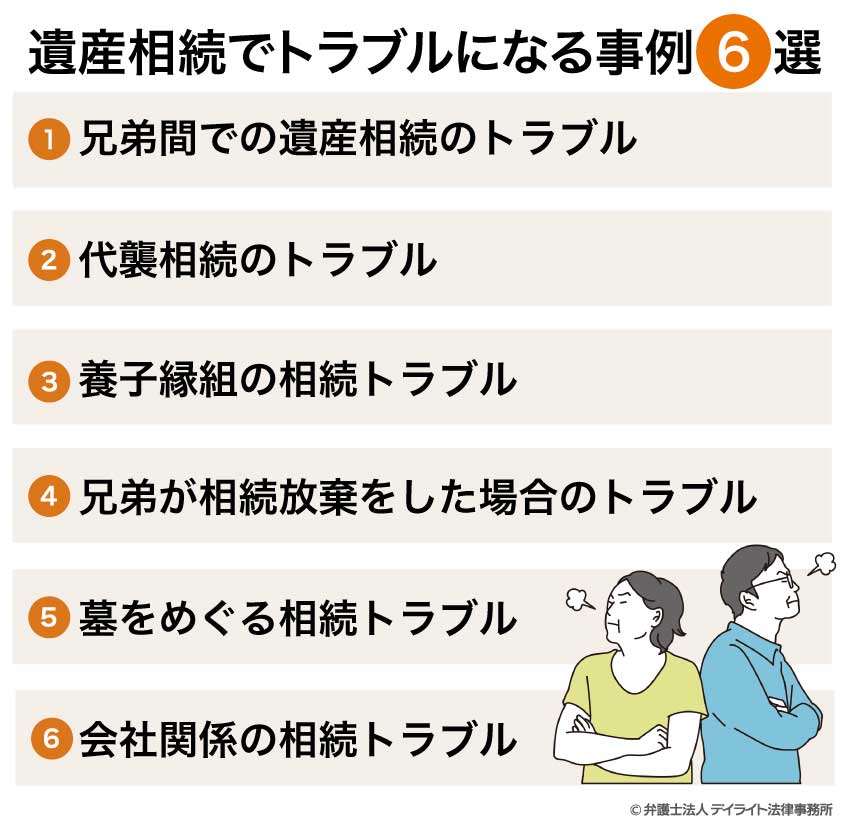

特に、①兄弟間でのトラブル、②代襲相続でのトラブル、③養子縁組でのトラブル、④相続放棄によるトラブル、⑤墓をめぐるトラブル、⑥被相続人が経営する会社をめぐるトラブル、などが発生しやすいです。

この記事では、遺産相続でトラブルになる具体的な事例やトラブルへの対処法について、相続にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

遺産相続のトラブルに関心がある方はぜひ参考になさってください。

遺産相続でトラブルになる事例6選

遺産相続でトラブルになるケースにはさまざまなパターンがあります。

ここでは、大きく次の6つのパターンについて解説します。

①兄弟間での遺産相続のトラブル

親の遺産を子どもたち(兄弟姉妹)で相続する際には、遺産の分け方をめぐって兄弟姉妹間で争いになるケースは少なくありません。

兄弟姉妹間でトラブルになる事例は、さらにいくつかのパターンに分けられます。

特定の兄弟姉妹だけが多くの遺産を相続するケース

特定の兄弟姉妹が多くの遺産を相続するケースでは、兄弟姉妹間のトラブルが発生しやすい傾向にあります。

民法は遺産相続の目安となる割合(これを「法定相続分」といいます。)を定めており、兄弟姉妹の法定相続分については原則として等しいと定めています。

法定相続分は必ずそのとおりに遺産を分けなくてはいけないというものではなく、あくまでも遺産を配分する際の目安にすぎません。

もっとも、法定相続分と異なる割合で遺産を分ける場合(一部の兄弟姉妹の遺産の取り分が多くなる場合)には、他の兄弟姉妹がその配分に不満を持ち、トラブルになりやすいといえます。

例えば、親の遺産の大半が事業に関する財産(事業所の土地や建物、株式など)であり、事業を引き継ぐ長男にそれらの財産を取得させるケース、亡くなった親が同居していた長女に多くの遺産を与えるという遺言書を残すようなケース、などをあげることができます。

特定の兄弟姉妹だけが生前贈与を受けていたケース

一部の兄弟姉妹だけが親から生前贈与(生きているうちに財産を無償であげることをいいます。)を受けていた場合には、他の兄弟姉妹から「生前贈与を受けていた分を考慮して、遺産相続の取り分を少なくすべきではないか」といった主張がなされ、トラブルになることがあります。

例えば、一部の兄弟姉妹だけが土地の生前贈与を受けていた場合、住宅を購入する際に親から資金の援助を受けていた場合、独立開業資金の援助を受けていた場合などをあげることができます。

特に、生前贈与が「特別受益(とくべつじゅえき)」にあたる場合について、民法は、特別受益を考慮して相続分を計算すると定めています。

そのため、生前贈与が特別受益にあたるのかどうか、それを金銭的にどう評価するのか、等をめぐって争いになることがあります。

特別受益について詳しくは以下のページをご覧ください。

一部の兄弟姉妹が親の介護をしていたケース

一部の兄弟姉妹が親の介護をしていた場合には、その兄弟姉妹から「自分は親の介護で苦労したのだから、その分多くの遺産をもらう権利がある」などといった主張がなされ、他の兄弟姉妹との間でトラブルになることがあります。

例えば、長女が重度の認知症の親と同居して介護をしていたようなケースです(このような主張を「寄与分(きよぶん)」の主張といいます)。

このようなケースでは、介護の負担をどのように金銭的に評価するのか、等をめぐって兄弟姉妹間で争いになることがあります。

寄与分について詳しくは以下のページをご覧ください。

遺産の不動産をめぐってトラブルとなるケース

遺産の大部分が不動産である場合などには、その分け方をめぐって兄弟姉妹間で相続トラブルになりやすいといえます。

家や土地などの不動産は物理的に分割することができません。

そのため、「売ってお金に換えるのか」「誰が相続するのか」「どのように金銭的に評価するのか」等をめぐって争いになるケースが少なくありません。

遺産の使い込みを疑われてトラブルになるケース

一部の兄弟姉妹が亡くなった親の遺産を管理していた場合(例えば、親に頼まれて預金通帳を保管している場合など)には、他の兄弟姉妹から遺産の使い込みを疑われ、トラブルになることがあります。

兄弟間の遺産分割について詳しくは以下のページをご覧ください。

②代襲相続のトラブル

代襲相続が発生するケースでは、世代の違いからトラブルになることがあります。

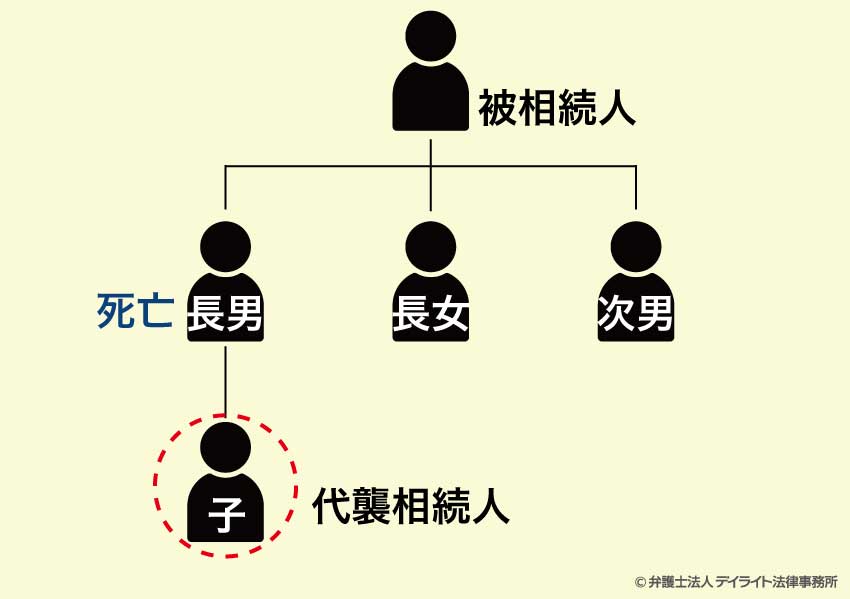

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人になる予定であった人(「推定相続人」といいます。)が、相続の開始前に相続人としての地位を失った場合(被相続人よりも先に亡くなった場合など)に、推定相続人の子どもが代わりに遺産を相続することをいいます。

代襲相続人と他の相続人とは世代が異なるため、他の相続人との関係性が希薄なケースがあります。

例えば、被相続人の遺産を長男、長女、次男で相続する予定であったケースで長男が被相続人よりも先に亡くなり、長男に子どもがいる場合には、長男の子どもが代襲相続人となります。

長男の子どもにとって長女・次男はそれぞれ叔父・叔母にあたり、世代が異なります。

このようなケースでは、他の相続人が代襲相続人には遺産を渡したくないと考えてトラブルになったり、そもそも代襲相続人に相続権があることを知らずに手続きを進めてトラブルになったりすることがあります。

また、代襲相続人が複数いる場合には、推定相続人の遺産の取り分を代襲相続人の間で分けることになります。

このような場合には、関係者の人数が増えて遺産分割の手続きがなかなか進まないだけでなく、遺産の取り分をめぐって代襲相続人同士で争いとなることがあります。

代襲相続について詳しくは以下のページをご覧ください。

③養子縁組の相続トラブル

「養子縁組」とは、血の繋がりのない2人の間に法律上の親子関係をつくる制度のことです。

例えば、親が再婚した配偶者の子どもを養子にするケースや、祖父母が相続対策のために孫を養子にするケースなどがあります。

養子縁組が行われたケースでは、次のような相続トラブルが発生することがあります。

遺産の取り分をめぐるトラブル

養子縁組によって法律上の親子関係が発生すると、親の遺産について、養子には実子と同じように相続権が認められます(養子と実子の法定相続分も同じです)。

養子縁組が行われたケースでは、実子が「自分の遺産の取り分が減った」、「血のつながりのない養子に遺産を奪われた」などの不満を持ち、相続権を主張する養子との間で揉めることがあります。

養子縁組の有効性をめぐるトラブル

被相続人が相続税対策のために孫を養子にしたケースや、認知症の被相続人が養子縁組をしたケースでは、他の相続人から「養子縁組は無効ではないか」といった主張がなされて揉めることがあります。

養子縁組の相続への影響について詳しくは以下のページをご覧ください。

④兄弟が相続放棄をした場合のトラブル

「相続放棄」とは、一切の遺産の相続を辞退することをいいます。

相続放棄をするとはじめから相続人にならなかったものとして扱われ、プラスの遺産もマイナスの遺産も一切相続しません。

被相続人に借金があるケースで一部の兄弟姉妹が相続放棄をすると、他の兄弟姉妹の1人あたりの返済の負担が増えることになるため、借金の負担をめぐって兄弟姉妹間で揉めることがあります。

被相続人の借金は、法定相続分で相続人に相続されます。

例えば、3人の兄弟姉妹で被相続人の借金を相続する場合には、それぞれ1/3ずつの返済義務を負います。

このうち1人が相続放棄をすると、残った2人で1/2ずつ借金を返済しなければならず、返済の負担が大きくなります。

⑤墓をめぐる相続トラブル

お墓の相続に関しては、誰がお墓の管理を行う祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)になるのか、お墓の管理にかかる負担をどのように分担するのか、等をめぐってトラブルになることがあります。

「祭祀継承者」とは、お墓や仏壇、位牌、家系図など(これを「祭祀財産」といいます。)を管理したり、法要などの儀式を行ったりする役割を果たす人のことです。

具体的には、次のようなトラブルが発生することがあります。

- 長男がお墓を継ぎたい(祭祀承継者になりたい)と主張して、他の相続人がこれに反対する

- 相続人全員が祭祀承継者になることを拒否して押し付け合う(誰もお墓を管理したくない)

- 祭祀承継者となった相続人から「祭祀承継者の負担を考慮して、遺産の取り分を増やしてほしい」といった主張がなされ、他の相続人とトラブルになる

- 墓じまい(現在のお墓を撤去して他の供養方法へ切り替えることをいいます。)をめぐって意見が対立する

なお、お墓などの祭祀財産は「相続財産」にあたらないため、相続とは異なるルールが適用されます。

例えば、お墓は遺産分割の対象にならず、また、お墓の管理費用(清掃や永代供養など)は、原則として祭祀承継者が負担するものとされています。

もっとも、他の相続人全員が同意している場合には、相続人間で費用を分担したり、相続財産の中から費用を支払うこともできます。

墓の維持費用等と遺産分割の関係について詳しくは以下のページをご覧ください。

⑥会社関係の相続トラブル

会社を経営をしていた方(社長・代表取締役・取締役など)が亡くなった場合には、次のようなトラブルが発生することがあります。

自社株の評価をめぐるトラブル

被相続人が会社経営をしていた場合には、その経営していた会社の株式(自社株)を保有しているのが通常です。

被相続人が亡くなったときには、被相続人の保有していた自社株が相続の対象になります。

被相続人の経営していた会社が非上場会社のときには、市場で取引されている株価が存在しないため、自社株の価格をどう評価すべきかをめぐって、相続人同士で意見が対立することがあります。

株式の相続による経営権争い

後継者が決まっていない場合には、被相続人の保有していた自社株を誰が相続するのかをめぐってトラブルになることがあります。

また、自社株が複数の相続人に相続されて経営権が分散した場合には、経営をめぐって意見が対立する機会が増え、スムーズな会社運営が阻害されることがあります。

会社資産と個人資産の区別をめぐるトラブル

小規模な会社では、会社名義の資産と経営者(社長)個人の財産の区別が曖昧になっていることがあり、相続の際に混乱を招くことがあります。

社長・経営者が亡くなった場合の相続について詳しくは以下のページをご覧ください。

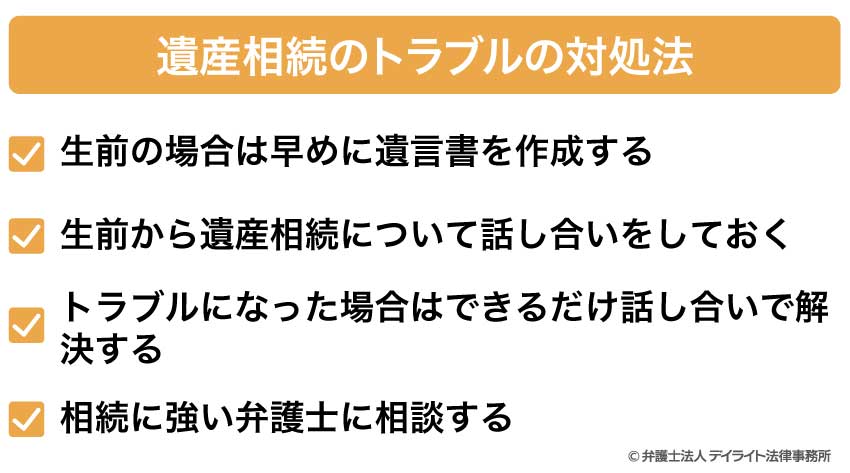

遺産相続のトラブルの対処法

この項目では、上で解説したような遺産相続のトラブルを防ぐための対策や、すでにトラブルが発生してしまった場合の対処法について解説します。

生前の場合は早めに遺言書を作成する

遺産相続トラブルを防ぐために生前にできる対策としては、早めに遺言書を作成することがあげられます。

上にあげたトラブルの多くは、「誰がどのように遺産を相続するのか」をめぐって相続人同士の意見が対立することによって発生します。

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める必要があります(これを「遺産分割協議」といいます。)。

これに対して、遺言書がある場合、遺産の相続は原則として遺言書に従って行われます。

つまり、遺言書を作成することで、争いの元となる遺産分割協議の機会を減らすことができるのです。

また、遺言書に「なぜそのような形で遺産を相続させたいのか」という理由を記載しておくことで、相続人の納得感につながります。

いつ寿命を迎えるのかは誰にもわからないため、遺言書の作成はできるだけ早めに行っておくことをおすすめします。

また、遺言書には法律で作成のルールが定められており、ルールに違反して作成された遺言書は無効になるリスクがあります(無効の場合は遺産分割協議を行う必要があります)。

そのため、遺言書の作成については、相続にくわしい弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

遺言書の作成について詳しくは以下のページをご覧ください。

生前から遺産相続について話し合いをしておく

生前に遺産相続について家族で話し合いをしておくことも有効な対策です。

被相続人は、誰にどのような遺産を相続してもらいたいのか、なぜそのように考えているのか、などの思いを相続人に直接伝えることで、相続人を説得できる可能性があります。

また、被相続人の意見に疑問や不満がある相続人は、その場で被相続人と話し合うことができます。

さらに、遺産を相続するつもりがない場合には、その意思を他の相続人に伝えておくことで相続放棄による混乱を避けることができます。

相続トラブルの多くは被相続人や他の相続人に対する不信感によって発生することから、できるかぎり生前から相続について話し合いをしておくことが大切です。

トラブルになった場合はできるだけ話し合いで解決する

遺産相続をめぐるトラブルが発生してしまった場合には、できるだけ話し合いによる解決をめざすことが大切です。

どうしても話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判等によって解決することになりますが、調停や審判は解決までに多くの時間を要する傾向にあります。

そのため、まずは当事者同士での話し合いでの解決を試みることをおすすめします。

当事者だけではらちがあかない場合には、相続に強い弁護士に交渉を代理してもらうのも有効です。

相続に強い弁護士に相談する

遺産相続のトラブルを事前に防ぐための対策についてアドバイスをもらいたい場合や、発生してしまった相続トラブルに対処する必要がある場合には、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

相続に強い弁護士に相談することで、専門知識や過去の経験を元に、個別・具体的な事情に応じた適切なアドバイスをもらうことができます。

相続は高度の専門知識と経験を必要とする分野ですので、弁護士の中でも相続に強い弁護士に相談することが大切です。

弁護士に相談・依頼する場合には費用がかかりますが、弁護士に依頼することでトラブルの解決にかける時間と労力を大幅に節約できる可能性があります。

相続分野については初回の法律相談を無料としている弁護士も多いため、まずは法律相談を活用してみるのがよいでしょう。

遺産相続を弁護士に相談すべき理由について詳しくは以下のページをご覧ください。

遺産相続のトラブルの弁護士費用

遺産相続のトラブルを弁護士に相談する場合の費用は、それぞれの弁護士(事務所)によって、また相談内容によって大きく異なります。

弁護士費用の種類

弁護士費用は一般的に、①法律相談料、②着手金、③報酬金(成功報酬)、④実費・日当の4つに分けられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 法律相談料 | 弁護士への正式な依頼前に相談をする際にかかる費用。30分あたり5000円〜1万円前後が相場。 |

| 着手金 | 弁護士に正式な案件を依頼をする段階で支払う費用(前払い)。依頼者の望む結果が得られたかどうかにかかわらず、返金されない。 |

| 報酬金(成功報酬) | 弁護士に依頼した案件が終了したときに、その結果(出来高)に応じて支払う弁護士費用。「依頼によって得られた経済的利益の◯%」という形で設定されることが多い。 |

| 実費・日当 | 実費:弁護士が案件を処理するための必要経費(印紙代・コピー代、交通費など)。 日当:弁護士の出張が発生する場合に発生する出張手当。1日あたり5万円前後が相場。 |

これらの弁護士費用の金額は、各弁護士が自由に決めることができます。

そのため、弁護士に正式に依頼する前に、見積もりをもらって金額を確認するようにしましょう。

なお、上にあげた表とは異なり、弁護士によってはタイムチャージによって報酬を決めるケースもあります。

その場合には通常、稼働1時間あたりの金額に実際の稼働時間をかけあわせて報酬の金額が決められることになります。

例えば、1時間あたりのタイムチャージが4万円で20時間稼働した場合の報酬は、80万円です。

トラブルの内容によって弁護士費用は異なる

弁護士費用のうち着手金や報酬金の金額は、遺産相続トラブルの種類や複雑さによって異なります。

一般的な遺産相続トラブルにおいて、着手金の相場は20万円〜50万円前後、報酬金(成功報酬)の相場は得られた経済的利益の10%〜20%前後です。

依頼するトラブル(事案)の内容が複雑な場合には、上記に加えて追加料金が発生します。

繰り返しになりますが、弁護士費用の金額はそれぞれの弁護士によって異なるため、必ず事前に確認して見積もりをもらうようにしましょう。

当事務所の弁護士費用については、以下のページをご覧ください。

遺産相続のトラブルについてのQ&A

![]()

相続で揉める家族の特徴は?

相続人同士が不仲

相続人同士の仲が悪い場合には、相続の場面でも感情的な対立が生まれやすいといえます。

また、話し合いがまとまらずに争いが長期化する傾向にあります。

家族関係が複雑

家族関係が複雑で、疎遠な相続人がいる場合には、「疎遠な相続人には財産を渡したくない」といった動きが生まれ、トラブルになる可能性があります。

例えば、被相続人と前妻との間に生まれた子どもがいる場合や、被相続人に認知された隠し子などがいる場合などです。

一部の相続人だけが優遇されていた

被相続人が一部の相続人だけを優遇していた場合には、他の相続人が不満を持ち、相続の場面でもトラブルになることがあります。

特に、一部の相続人だけに生前贈与をしていた場合には、他の相続人から「その分遺産の分け前を減らすべきだ」といった主張がなされて揉めるケースが少なくありません。

介護の負担が偏っている

一部の相続人だけが被相続人の介護をしていたような場合には、介護をしていた相続人から「自分にはより多くの遺産をもらう権利があるはずだ」といった主張がなされ、他の相続人との間でトラブルになる可能性が高いといえます。

被相続人が事業を経営している

被相続人が事業を経営している場合には、事業の引き継ぎなどをめぐって揉めることが少なくありません。

まとめ

- 遺産相続の場面では、さまざまなケースでトラブルが発生する可能性があります。

具体的には、①兄弟間でのトラブル、②代襲相続でのトラブル、③養子縁組でのトラブル、④相続放棄によるトラブル、⑤墓をめぐるトラブル、⑥被相続人が経営する会社をめぐるトラブル、などが発生しやすいといえます。 - 生前にトラブルの発生を防止するための対策としては、早めに遺言書を作成しておくことや、家族で相続について話し合いをしておくことなどがあげられます。

- トラブルが発生してしまった場合には、できるだけ話し合いによる解決を目指すことが大切です。

- 当事者同士の話し合いではらちがあかない場合には、相続に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。

当事者同士の話し合いではらちがあかない場合には、相続に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。 - 事務所では、相続に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しています。

相続トラブルが発生した場合のご相談だけでなく、トラブルを防止するための事前の対策についても、経験豊富な弁護士がアドバイスさせていただきます。

遺言書の作成、相続放棄、遺産分割協議、相続登記、相続税の申告・節税対策など、相続全般に関するご相談をうけたまわっていますので、ぜひお気軽にご相談ください。