遺留分とは、一定範囲の相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことで、法律によって認められた強い権利です。

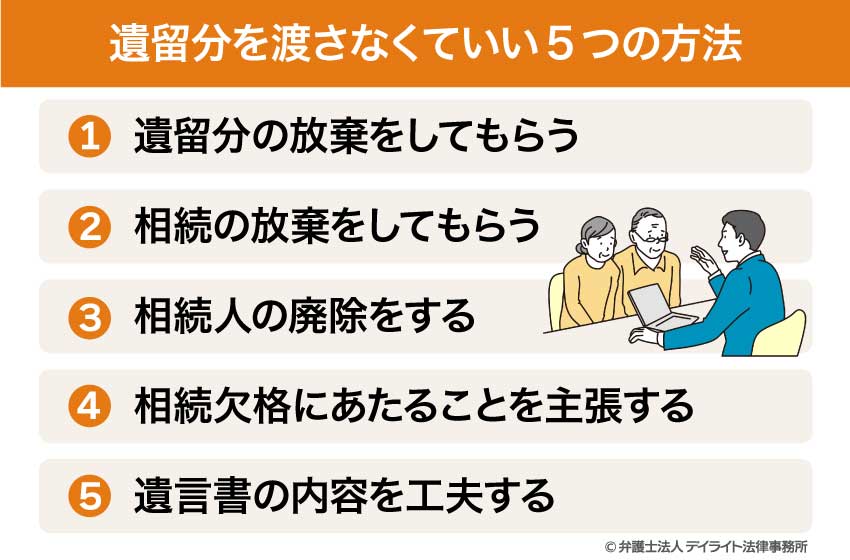

遺留分を渡さなくていい方法としては、①遺留分の放棄をしてもらう、②相続の放棄をしてもらう、③相続人の排除をする、④相続欠格にあたることを主張する、⑤遺言書の内容を工夫する、などが考えられます。

ここでは、特定の相続人に遺留分を渡さないための方法について、相続問題に注力する弁護士が詳しく解説していきます。

目次

遺留分とは

遺留分とは、法律によって一定範囲の相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことで、被相続人(亡くなった方のこと)の意志によっても奪うことができないものです。

遺留分の制度は、被相続人の自由を制限することで、残された相続人の生活を保障することや、相続人の間の平等を実現することを目的としています。

この遺留分を侵害された場合(受け取った遺産が遺留分に足りない場合)、遺留分を持つ相続人は、遺留分を侵害している人に対して金銭の支払いを求めることができます。

例えば、被相続人が長男のみに全部の遺産をあげてしまったため、妻の受け取れる遺産が遺留分に足りない場合、妻は長男に対して、遺留分に足りない分を金銭で支払うように求めることができます。

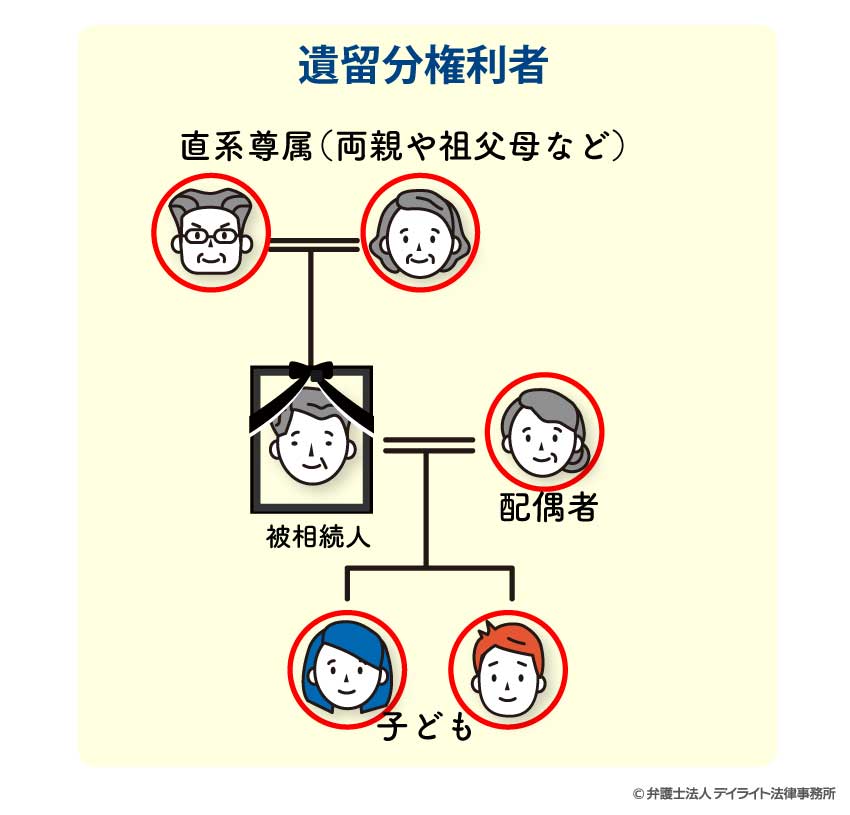

なお、遺留分が認められる相続人の範囲は、①被相続人の配偶者、②被相続人の子、③被相続人の直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母)です。

被相続人の兄弟姉妹については、遺留分が認められていません。

遺留分を渡さなくていい方法とは 〜5つの方法〜

遺留分を渡さなくてよい方法として、次の5つをあげることができます。

以下では、それぞれの方法について詳しく説明していきます。

遺留分の放棄をしてもらう

遺産を渡したくない相続人に対して、遺留分の放棄をするように依頼する方法です。

遺留分の放棄とは、相続人が自分の意志で遺留分を手放すことをいいます。

遺留分の放棄は、被相続人がまだ生きているうち(生前)にすることも、被相続人が亡くなった後(死後)にすることもできます。

遺留分の放棄は、あくまで相続人本人の自由な意志で行われることが必要であり、被相続人は、相続人に遺留分の放棄を依頼することはできますが、これを強制することはできません。

なお、遺留分の放棄は、後から説明する「相続の放棄」とは違い、相続する権利自体は放棄しません。

つまり、遺留分の放棄は、受け取った遺産が遺留分に足りなかった場合に、その足りない分を請求しないということであり、遺産を一切受け取らないということではありません。

生前の遺留分の放棄

相続人が被相続人の生前に遺留分を放棄する場合、相続人は家庭裁判所の許可を受けることが必要とされます(民法1049条1項)。

そのため、例えば、相続人が一度は被相続人の説得に応じて、「遺留分の放棄をする」言った場合でも、その後に気が変わり、「やっぱり放棄はしない」「家庭裁判所には行かない」などと言い出したときには、遺留分の放棄をしてもらうことはできません。

さらに、家庭裁判所が生前の遺留分の放棄を許可するかどうかは、次のような観点を考慮して慎重に判断されます。

- ① 遺留分の放棄が、本人の自由な意志によるものか

- ② 遺留分の放棄について、合理性と必要性があるか

- ③ 遺留分放棄に見合うだけの見返りを得られているか

このように慎重な取扱いがされるのは、冒頭で説明したように、遺留分の制度が、残された相続人の生活保障や、相続人の間の平等を目的とする制度であるためです。

なお、被相続人の死亡後に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可は不要です。

以下では、上の①から③の要素について、さらに詳しく説明します。

家庭裁判所が、「相続人は強制されて遺留分を放棄しようとしている」と判断した場合、遺留分の放棄は認められません。

そのため、一部の相続人に遺留分の放棄をしてもらいたい場合には、その相続人が遺留分の放棄をすることについて心から納得してくれるまで、説明や話し合いをする必要があります。

家庭裁判所が、遺留分を放棄することについて必要性や合理性がないと判断した場合、遺留分の放棄は認められません。

例えば、相続人が裁判所に対して「被相続人のことが嫌いなので、遺留分を放棄します」などと説明した場合(好き嫌いを理由とする場合)、遺留分の放棄について合理性・必要性がないと判断されてしまいます。

他方で次のような場合には、遺留分の放棄について、必要性や合理性が認められやすいとされています。

- 先祖代々の遺産を分散させたくないので、1人の相続人に引き継いでもらいたい

- 被相続人の事業を継ぐ他の相続人に対して、その事業に必要な遺産をまとめて引き継いでほしい

- 他の相続人は被相続人と同居して面倒を見ていたので、貢献分に応じた遺産を受け取ってほしい

- 自分は被相続人から生前に高額の贈与を受けたことがあるので、その分他の相続人には遺産を多く受け取ってほしい

遺留分の放棄を申し立てている相続人が、遺留分の放棄に見合うだけの十分な財産を受け取っている場合には、遺留分の放棄が認められやすくなります。

「遺留分の放棄に見合う」といえるためには、基本的に、金銭的な価値があるものを受け取っていることが必要です。

もっとも、遺留分を放棄してもらう時点での見返りであることは必要なく、過去にした贈与などであってもよいとされています。

また、「過去◯年以内に受けた贈与」などのように、見返りを与えた時期についての制限もありません。

被相続人としては、遺留分を放棄してもらいたい相続人に対して、過去に十分な見返りを与えていることを説明して納得してもらったり、新たに何らかの見返りを与えるなどして、遺留分の放棄に納得してもらうことが必要です。

どのような場合であれば遺留分の放棄が認められるのかについては、相続に関する知識や経験が必要となるため、ご自身で判断することはかなり難しいといえるでしょう。

そのため、特に遺留分を生前に放棄してもらいたい場合には、相続を専門とする弁護士等の専門家に相談することを強くおすすめします。

相続の放棄をしてもらう

遺産を渡したくない相続人に対して、遺産を相続する権利(相続権)を放棄するように依頼する方法です。

相続の放棄は、上で説明した「遺留分の放棄」と同じように、相続人の自由な意志で行われることが必要であり、相続の放棄を強制することはできません。

相続人が相続の放棄に納得した場合、相続人は被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続の放棄については、申立てが家庭裁判所に「受理」されればよく、家庭裁判所の「許可」を受ける必要はありません。

家庭裁判所は、明らかに要件を満たしていない場合(明らかに強制されている、3ヶ月の期間制限を守っていないなど)でない限り、基本的に相続の放棄を受理します。

もっとも、相続の放棄をすると、相続権自体がなくなってしまうため、遺留分の放棄よりも、相続人に納得してもらうためのハードルは高いといえます。

「遺留分の放棄」と「相続の放棄」は、いずれも相続人の自由な意志でされることが必要である点で共通していますが、次のような違いがあります。

| 項目 | 遺留分の放棄 | 相続権の放棄 |

|---|---|---|

| 相続権の放棄 | 放棄しない(遺留分に満たない遺産は取得できる) | 放棄する(一切の遺産を取得しない) |

| 生前の放棄 | 可能(ただし「家庭裁判所の許可」が必要) | 不可 |

| 死後の放棄 | 可能(家庭裁判所への申立ては不要) | 可能(家庭裁判所への申立てと受理が必要) |

| 期間制限 | なし | 死亡を知ってから3ヶ月以内 |

| 兄弟姉妹による放棄 | 不可能(そもそも遺留分がないため) | 可能(相続権はあるため) |

相続人の廃除をする

相続人の排除とは、相続人となる予定の人のうち遺留分を持っている人(推定相続人)を、被相続人の意志で、相続人から除外する方法です。

相続人の廃除をする方法には、次の2つがあります。

- ① 被相続人が、生前に自分で、家庭裁判所に廃除の申立てをする方法(民法892条)

- ② 被相続人が「推定相続人を廃除する」という内容の遺言を残し、被相続人の死亡後に、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てをする方法(民法893条)

どちらの方法についても、家庭裁判所への申立てを行うことが必要です。

家庭裁判所が相続人の廃除を認めるのは、次の3つの場合だけです(民法892条)。

- 推定相続人から被相続人に対する虐待があった場合

- 推定相続人から被相続人に対する重大な侮辱行為があった場合

- その他推定相続人に著しい非行があった場合

相続人の廃除が認められた具体的な事例としては、次のようなものがあります。

- 推定相続人が、高齢の被相続人に何度も暴力をふるい、重症を負わせていた

- 特有財産に該当する場合

- 推定相続人が、愛人を作って駆け落ちし、長年愛人と生活していた

- 推定相続人が、被相続人の住んでいる土地と建物を勝手に売却して被相続人を立ち退かせ、被相続人に対して裁判を起こした

- 推定相続人が、被相続人の死期が近いことを知って、勝手に被相続人の預金を自分や妻子の名義に変更した

- 推定相続人が、被相続人の財産を無断で浪費したり、購入した物品の代金を被相続人に支払わせたりしたうえ、注意した被相続人に暴力を振るって家出している

- 推定相続人が、被相続人の反対を押し切って暴力団員と結婚し、結婚に反対していた被相続人の名義で結婚披露宴の招待状を出すなどした

このように、相続人の廃除が認められる場合は限定されています。

相続人の廃除の留意点

推定相続人を廃除したとしても、推定相続人に子や孫がいる場合、子や孫が推定相続人の代わりに、被相続人遺産や遺留分を取得することになります(これを「代襲相続」といいます。)

そのため、廃除した相続人の子や孫にも遺産や遺留分を渡したく場合には、その子や孫について、この記事で解説している「5つの方法」のいずれかを行うことが必要です。

相続欠格にあたることを主張する

相続欠格とは、特定の相続人が一定の条件を満たす場合、法律によって当然に相続権を失わせるという制度です(民法891条)。

相続廃除の場合とは違い、相続欠格にあたる人は当然に相続権を失いますので、被相続人が何らかの手続をする必要はありません。

もっとも、相続欠格にあたるとされた人がこれを認めない場合には、訴訟等で相続欠格にあたるかどうかを争うことになります。

相続欠格となるのは、次の5つのいずれかにあたる場合のみであり、相続人の廃除が認められる場合よりもさらに限定されています。

- ① 被相続人や他の相続人を殺した(殺人罪) / 殺そうとしたこと(殺人未遂罪)により、刑事罰を受けた(執行猶予は含みません。)

傷害致死罪(殺すつもりはなく暴力ふるった結果、死亡してしまった場合)や、執行猶予判決を受けたにすぎない場合などは、相続欠格にあたりません。

もっとも、相続欠格にあたらない場合でも、「被相続人に対する虐待」や「著しい非行」にあたるとして、相続廃除の申し立てが認められる可能性はあります。 - ② 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴(警察や検察官に対して犯人の処罰を求めることです。)をしなかった

- ③被相続人が、相続に関する遺言を作ろうとしていることや、その撤回や取消し・変更をしようとしていることを知って、被相続人を騙したり、脅したりして妨害した

- ④被相続人を騙したり脅したりして、被相続人の意志に反して遺言を作らせたり、遺言の撤回や取消し・変更をさせた

- ⑤被相続人が作った相続に関する遺言書の内容を勝手に書き換えたり、遺言書を破棄したり、遺言書を隠した

相続欠格の留意点

相続廃除の場合と同じく、相続欠格にあたるとされた相続人に子や孫がいる場合、その子や孫が相続欠格にあたるとされた者の代わりに、被相続人遺産や遺留分を取得することになります(代襲相続)。

そのため、相続欠格にあたる相続人の子や孫にも遺産や遺留分を渡したくない場合には、その子や孫について、この記事で解説している「5つの方法」のいずれかを行うことが必要です。

遺言書の内容を工夫する

被相続人が遺言書に書く内容を工夫する方法です。

具体的には、遺言書に次のような内容を記載することが考えられます。

- 一部の相続人に遺産を集中させて引き継がせたいという被相続人の希望とその理由

- 遺留分の請求をしないでほしいというお願いとその理由

具体的な記載例は、次のとおりです。

具体例

長女のA子は、長年私や妻と同居して、食事や妻の介護を頑張ってくれました。

おかげで、私と妻は、とても穏やかな老後を過ごすことができました。

そこで、妻とA子に多めの遺産を残すことにしました。長男のB男や、次男のC男の取り分は少なくなってしまいますが、2人ともこの状況をよく理解してくれていると思います。どうか遺留分の請求はしないようにお願いします。家族みんなで助け合って、仲良く暮らしてください。

ただし、一部の相続人に多くの遺産を相続させたいという希望や、遺留分を請求しないでほしいというお願いは、法的な効力や強制力が発生しない記載(これを「付言事項」といいます。)にすぎません。

そのため、遺言書に記載したとしても、その内容を相続人等に強制することはできません。

相続人が被相続人の遺言書を読んでも納得できず、やはり遺留分の請求をしたいという場合、これを止めることはできないのです。

それでも、遺言の形で伝えたいことを書き残すことにより、意志を尊重してもらえる可能性を高めることはできるでしょう。

なお、上で説明した「被相続人の廃除」を遺言でする場合、この記載は、法的な効果や強制力が発生する記載(これを「法定遺言事項」といいます。)にあたります。

その他の法定遺言事項には、例えば、相続分の指定(民法902条)、遺産分割方法の指定(民法908条)、遺贈(民法964条)、遺言執行者の指定(民法1006条1項)などがあります。

遺留分を渡さなくていい方法のメリット・デメリット

ここまで説明してきた5つの方法について、それぞれのメリット・デメリットをまとめると、次の表のようになります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 遺留分の放棄 | 被相続人の死亡後であれば、家庭裁判所の許可なく行うことができる |

|

| 相続の放棄 | 一切の財産を渡さないことができる |

|

| 相続人の排除 | 被相続人の意志で一切の財産を渡さないことができる |

|

| 相続欠格 | 意思表示や特別な手続をせずに、法律上当然に一切の財産を渡さないことができる |

|

| 遺言書の工夫 | 裁判所への申立てなどの特別な手続なしに行うことができる |

|

弁護士を活用するのがおすすめ

ここまで、遺留分を渡さないための5つの方法について説明してきました。

これらの方法を実行する場合には、相続を専門とする弁護士を活用することで、目的を達成できる可能性がより高まります。

以下では、弁護士の活用方法について具体的に解説していきます。

遺留分の放棄や相続の放棄について相談する、交渉を依頼する

相続人とトラブルになっている場合や、トラブルになる可能性が高い場合には、そもそも遺留分の放棄や相続の放棄に関する交渉に応じてもらえない可能性があります。

また、上で説明したように、被相続人の生前に遺留分の放棄を行う場合、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

しかし、どのような状態であれば家庭裁判所の許可を受けることができるのか、相続を専門家とする弁護士でなければ判断することは難しいといえるでしょう。

弁護士が被相続人の代わりに交渉をする場合には、

弁護士は、法律の専門家としての立場で、法律や裁判例などの客観的な根拠を示しながら説得をします。

そのため、当事者同士で話し合う場合よりも、冷静な話し合いをすることが期待できます。

また、相続人の説得に成功し、家庭裁判所への申立てを行うこととなった場合には、申立が認められやすくなる方法などについて、的確なアドバイスを受けることが期待できます。

相続人の廃除や相続欠格について弁護士に相談する

相続人の廃除や相続欠格を主張するためには、一定の要件にあてはまることが必要です。

しかし、どのような場合であれば要件にあてはまるといえるのかを判断するには専門的な知識や判断が必要となります。

そのため、そもそも相続人の廃除や相続欠格の要件にあてはまるのかどうかがわからない、という場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。

遺言の作成を弁護士に依頼する

遺言書の内容を工夫したいという場合、具体的にどのように書いたらよいかがわからない、という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

また、せっかく遺言書の書き方を工夫したつもりが、反対に相続人同士の争いを招く原因になってしまった、という結果になっては残念です。

相続を専門とする弁護士に依頼した場合、遺言の作成についての経験や知識が豊富ある可能性が高いことから、相続人にとって納得感のある遺言書の書き方について、的確なアドバイスをもらえることが期待できます。

弁護士を遺言執行者にする

また、弁護士を「遺言執行者」に指定することが考えられます。

遺言執行者とは、被相続人の遺志に従って、遺言書の内容を実現する役割を担う人のことをいいます。

遺言執行者は、遺言書の中で指定することができます。

弁護士を遺言執行者にした場合、

「付言事項」などによって工夫した遺言書の意図を汲み取って、相続人に伝えてもらうことを期待できます。

また、弁護士は客観的・中立的な立場から遺言の内容を実現するため、相続人の間で感情的な対立が起こることを防ぐことにもつながります。

遺留分を請求されたらどうする?

もし遺留分の請求された場合、まずは慌てずに、その請求には正当な根拠があるのかを確認することが大切です。

慌てて誤った対応をしてしまうと、言葉じりをとらえられてトラブルが悪化してたり、本来支払う必要のない金銭を支払ってしまったりする可能性があります。

「請求に正当な根拠がある」場合とは、請求をしている人に「遺留分の侵害」があり、かつ、正当な金額(侵害額)を請求されている場合です。

これらを検討した結果、請求に正当な根拠があることがわかった場合には、請求に応じて金銭を支払う必要があります。

しかし、遺留分の侵害があるかどうかを確認するためには、複雑な計算をしなければなりません。

請求が正当なものであるかを判断するためには、相続に関する専門的な知識と判断が必要となることから、ご自身で判断をするのはかなりハードルが高いといえます。

また、相手とのやり取りをご自身が直接行うことで、感情的な対立が激化し、争いが長期化する可能性もあります。

そのため、遺留分の請求をされた場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺留分についてのよくあるQ&A

![]()

遺留分を支払えないときはどうする?

![]() 正当に遺留分を請求することができる相続人から、遺留分を侵害している分に相当する金銭の支払いを求められた場合、請求を受けた時点で、一括で支払わなければならないのが原則です。

正当に遺留分を請求することができる相続人から、遺留分を侵害している分に相当する金銭の支払いを求められた場合、請求を受けた時点で、一括で支払わなければならないのが原則です。

しかし、不動産や美術品などの現金以外の遺産を受け取った場合、手元には支払いにあてる現金がないというケースも考えられます。

このような場合には、次の2つの方法をとることが考えられます。

- 話し合いをして、支払いを待ってもらう / 分割払いを認めてもらう

- 裁判所に支払期限を延ばしてもらうよう申し立てる(民法1047条5項)

相手の請求を無視し続けた場合、相手から遺留分侵害額の支払いを求める訴訟を起こされる可能性があります。

さらに、訴訟を起こされても無視を続けると、訴訟に欠席したまま敗訴判決を出されてしまい、最終的には、受け取った遺産を差し押さえられてしまうというリスクがあります。

そのため、遺留分を一括で支払うことが難しい場合には、上の2つのいずれかの方法によって対応しましょう。

なお、支払期限を延ばすための申立ては、相手から遺留分侵害額の支払いを求める訴訟を起こされたときに、その反論という位置づけで、裁判所に申仕立てることもできます。

相手が交渉に応じてくれない場合や裁判所への申立て手続に不安がある場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人について、法律によって認められた強い権利です。

特定の相続人に遺留分を渡したくない場合、①遺留分の放棄をしてもらう、②相続の放棄をしてもらう、③相続人の排除をする、④相続欠格にあたることを主張する、⑤遺言書の内容を工夫する、などの方法が考えられます。

これらの5つの方法を効果的に行うためには、相続を専門とする弁護士に交渉や手続を依頼することがおすすめです。

弁護士法人デイライト法律事務所は、相続問題に注力しており、相続専門の弁護士からなる相続専門チームを設置しています。

遺留分に関する相談や遺言の作成はもちろんのこと、相続のお悩み全般について、相続の専門知識と相続案件に関する豊富な経験をもった弁護士が、丁寧に対応させていただきます。

初回のご相談は無料ですので、ぜひご活用ください。