終活とは、人生の終わりに向けた活動のことをいいます。

終活というと、相続や葬儀など死後に起こることに関する準備を想像する方が多いかもしれません。

しかし、終活はそれだけにとどまるものではありません。

「残りの人生で何をしたいか、どのような医療・介護を受けたいか」を考える、介護施設について検討する、といった、人生の終わりの時期を充実させるための活動も、終活の一環になります。

今回の記事では、終活の意味や目的、終活を始める年齢、終活の具体的な取り組み方、終活をする際の注意点などについてご紹介していきます。

終活とは?

終活の意味や定義

終活は、人生の終わりに備えて行う活動のことです。

人生を終わる時には、自分の持ち物や財産を残った人に任せ、葬儀や墓についても、生きている家族等に手配してもらわなければなりません。

そこで、遺族の負担を軽くするためにも、終活を行い、ご自身で死後のことについての準備をしておく方が増えています。

それだけでなく、終活は、人生の終わりに備え、元気なうちに残りの人生を充実させるためにも行われています。

具体的には、自分の持ち物や財産を整理する身辺整理、葬儀や墓の準備、遺言書の作成、介護・医療に関する方針の決定、残りの人生でやりたいことなどへの挑戦、といったことが終活の一環として行われています。

終活の正式名称

終活の正式名称は、「人生の終わりのための活動」などとなっています。

「終活」は、こうした表現の一部を省略した略称となっています。

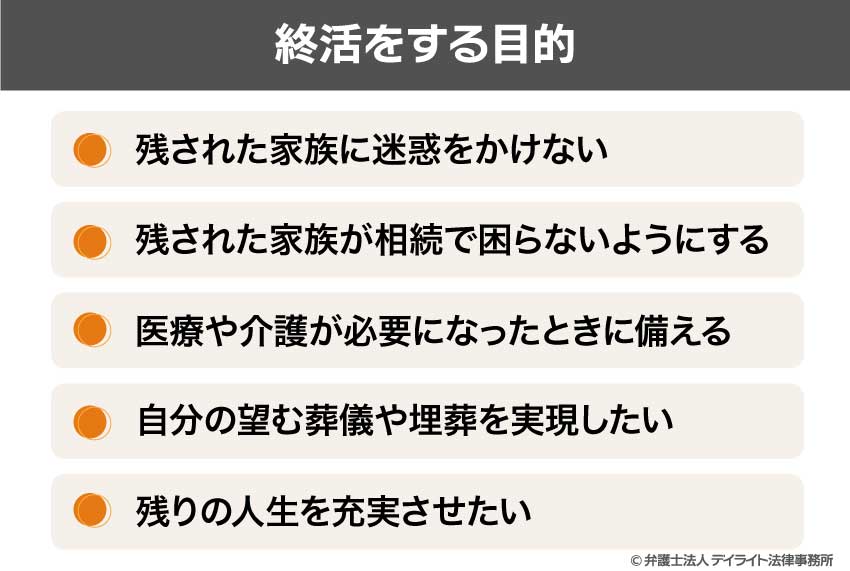

終活をする目的

終活をする目的としては、主に次のようなものがあります。

残された家族に迷惑をかけない

葬儀・埋葬の準備や遺品の整理は、残された家族に大きな負担になります。

そこで、家族に迷惑をかけないよう、自分で葬儀や埋葬について手配しておいたり、遺品を整理したりして終活を行う方が多くおられます。

残された家族が相続で困らないようにする

相続の際に、残された家族が遺産分割の方法でもめて、不仲になってしまうことがあります。

また、相続税について何の準備もしていないと、相続人が納税資金の準備に奔走しなければならなくなることもあります。

そうした事態を防ぐため、自分の遺産の分け方についての意向をあらかじめ示しておく、相続税の準備をしておく、といった終活をしておくことがあります。

医療や介護が必要になったときに備える

人生の終末期では、多くの方が医療や介護のお世話になります。

こうした医療や介護の手配は、自分では進めることができず、周囲の人に任せなければならない場合も少なくありません。

その時に自分の希望が尊重されるようにするために、終活では、自分の希望を周囲に伝えておいたり、エンディングノートに書き記しておいたりしています。

自分の望む葬儀や埋葬を実現したい

自分の葬儀や埋葬について希望がある場合は、希望する内容を家族に伝えておいたり、あらかじめ葬儀社などを手配しておいたりして、希望がかなえられるようにしておくことが考えられます。

残りの人生を充実させたい

残りの人生をより充実したものにするため、やり残したこと(「旅行をしたい」「古い友達に会いたい」「趣味を充実させたい」など)に挑戦していく、老後の資金計画を立てておく、といった形の終活を行う方もおられます。

なぜ終活が注目されている?背景事情

近年終活が注目されるようになった背景には、次のようなことがあると考えられます。

少子高齢化・核家族化が進んだこと

現在の日本では少子高齢化が加速し、兄弟の数も昔に比べると減ってきています。

また、核家族化が進み、大家族で一緒に住むということも減ってきています。

そのため、昔であれば、残された子や孫の世代の家族が十分にいて分担できていた死後の処理の負担を、より少ない人数で負担しなければならなくなってきています。

こうした状況を背景に、遺族に迷惑をかけないためにも自分の死後について準備しておくことが必要だと感じる高齢者が多くなり、終活について興味を持つ方が増えていると思われます。

長寿化が進んでいること

日本では長寿化が進んでいます。

2025年の平均寿命は、男性81.09歳、女性87.13歳となりました。

長寿化が進行することで、「老後の時間」も長くなります。

そのため、老後をどう充実させるか、老後の資金計画をどうするか、認知症になったり介護が必要になったりした場合にどうするか、といったことについて準備をすることが必要になり、終活を考える方が増えていると思われます。

多様な形の家族(離婚・再婚・事実婚・同性同士のカップルなど)の増加

離婚や再婚、事実婚が増え、家族関係が多様化・複雑化したことにより、相続争いの心配も増えました。

事実婚や同性同士のカップルも増えていますが、こうした場合にパートナーに財産を相続させるためには、遺言書を用意するなどの対策が必要です。

こうした家族の形の多様化も、終活が注目される背景にあると思われます。

終末期の治療方針・埋葬・葬儀などに関する価値観の多様化

昔と比べると、終末期の治療方針や埋葬、葬儀に関する考え方は多様化しています。

たとえば、治療方針について、「最後は延命治療をするのではなく、緩和ケアを受けながら穏やかに寿命を全うしたい」という方針も、医療現場で受け入れられるようになってきています。

死後のことについても、先祖代々の墓に入るのではなく散骨・樹木葬としてほしい、葬儀は家族だけでよい、直葬してほしいなど、昔ながらの方法にこだわらない様々な考え方を持つ人が増えています。

こうした希望を叶えるためには、あらかじめ周囲に自分の考えを伝え、理解を得ておくことが必要です。

そのため、終活を行い、終末期の治療や死後のことについての考えをまとめ、周囲に伝える方が増えているという側面もあると考えられます。

死に対する意識の変化

近年では、死を忌み嫌う意識が以前よりは弱まってきました。

こうした意識の変化により、終末期や死後のことを考えることを「縁起でもない」と嫌う気持ちが減り、終活への拒否感が薄れてきたものと思われます。

東日本大震災、新型コロナ禍の発生

東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の拡大により、死を身近に感じる機会が増えました。

こうしたことも、人生の終わりに向けた準備をしようという意識を芽生えさせる要因になっていると思われます。

終活は何歳から始めるべき?

終活を始めるのは高齢者になってから、というイメージがあるかもしれませんが、20代など若いうちから始める方もおられます。

偶発的な事故や突然の病気は、年齢にかかわらずいつでも起こり得ますので、もしもの時に遺された家族が困ることないよう、若いうちから準備をしておくことは、意味のあることです。

また、若いうちから人生の終末期について考えを巡らせることで、現在の生活でどのようなことを指針とすべきかが明確になり、より充実した人生を送れるようになるといった効果が見られることもあります。

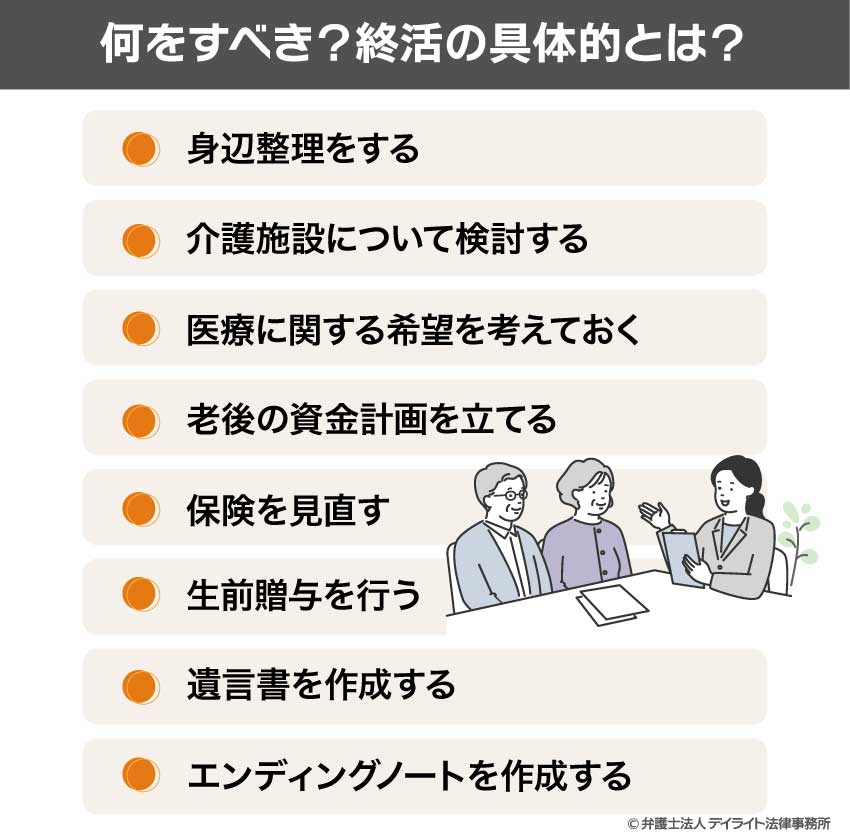

何をすべき?終活の具体的とは?

「終活をしよう」と思っても、なにから始めたらよいのか戸惑う方も多いと思います。

そこで、終活ではどのようなことをしていくのか、具体的にご紹介していきます。

身辺整理をする

終活で行うことの一つとして、身辺整理をすることが挙げられます。

身辺整理で行うこととしては、たとえば次のようなものが考えられます。

- 身の周りの物でいらないものを整理する

*家族にとって「処分しないでほしい物」がある場合もあるので、注意が必要

- 余計な物を増やさないようにする

- クレジットカードを必要最低限のものだけ残して解約する

- 使っていない銀行口座を解約する

- 株式・投資信託・不要な不動産を現金化しておく

- 年賀状じまいを進めておく

- 親戚・知人の連絡先をまとめておく

- ペットの引き取り先を決めておく

こうした身辺整理を済ましておけば、残された遺族の遺品整理や事務処理の手間を軽減することができます。

借金を清算しておく

身辺整理で大切になるのが、借金を返済しておくことです。

借金は、負の財産として相続人に引き継がれてしまいます(住宅ローンについては、団体信用生命保険(団信)で返済できる場合があります。)。

相続放棄をして借金を引き継がないようにすることもできますが、そうすると、不動産や預貯金、株式・投資信託などプラスの財産も引き継ぐことができなくなってしまいます。

カードローン、クレジットカードのキャッシングなどで未返済のものがある場合は、できるだけ返済を済ませておき、相続人の負担を軽くするようにしましょう。

返済することが難しそうであれば、元気なうちに債務整理をしておくと良いです。

債務整理については、債務整理にくわしい弁護士に相談してみることをおすすめします。

デジタル遺産の整理も大切

身辺整理をする際は、デジタル遺産にも注意が必要です。

近年では、どの世代でも、スマートフォンやパソコンを使い、メールやSNS、ネット銀行やネット証券、サブスクリプションサービス(サブスク)を利用しています。

こうしたもののIDやパスワードがわからない、どのサービスを利用していたかわからないとなると、解約ができない、財産を回収できないなど、遺族に大きな負担がかかる場合があります。

そのようなことのないよう、終活では、デジタル情報についても整理し、IDやパスワードを書き留めておく、必要のないサービスは解約する、といったことを行うようにしましょう。

介護施設について検討する

年を取ると、介護が必要になり、介護施設に入所される方も多くおられます。

介護施設は、入所後の大切な住まいになりますので、できれば自分の気に入ったところを選びたいものです。

そのためには、元気なうちから、どのような介護施設に入りたいか、費用はどうするかといったことについて検討し、カタログを取り寄せる、実際に見学に行く、試しにデイケアなどで利用してみるなどしておくとよいです。

医療に関する希望を考えておく

医療に関する希望を考えることも、大切な終活の一つです。

たとえば、次のような点について検討しておくことが考えられます。

- 病名の告知や余命の宣告を受けるか

- 延命治療は受けるか

- 苦痛は取り除いてほしいか など

病状が悪くなったり、認知機能が衰えたりすると、自分の意見を医師や家族に伝えることが難しくなるおそれがあります。

そのため、医療に関することについては、元気なうちから考えをまとめておき、周囲に伝えたり、エンディングノートに書き留めておいたりすることが大切です。

老後の資金計画を立てる

老後資金の計画を立てることも、重要な終活です。

長寿化により「老後」が長くなったため、「老後資金について考えずに過ごしていると、経済的に破綻してしまうのではないか」との心配がより身近なものとなりました。

こうした心配を払拭するためにも、老後の資金計画を立てておくことは重要です。

老後の資金計画を考えることで、いつまで仕事をする必要があるか、旅行に行きたいなどの希望をどこまで叶えることができるか、どのような介護施設を利用するか、といったことをより具体的に考えていくことができるようになります。

保険を見直す

保険の見直しも、終活の一環になります。

若いころに入った保険の見直しをしないままでいると、

- 子どもも独立したのに、高額な生命保険に入り続けている

- 年金収入のみになったのに、保険料が高い保険に加入し続けている

- 受取人としていた配偶者が死亡したのに、そのままになっている

- 医療保険などの保障期間がもうすぐ終了してしまうが、気づいていなかった

といったことになるおそれがあります。

家族や生活の状況に応じて、保険も見直していくことが大切です。

生前贈与を行う

相続税がかかる可能性がある場合に、生前贈与によって相続税の負担を軽減する対策をすることも、終活の一環となります。

生前贈与によって相続税を軽減させるために使える手段には、次のようなものがあります。

- 毎年の基礎控除(110万円)の範囲で贈与をしていく(ただし、相続開始前7年間に受けた贈与については、一部又は全部が相続税の課税対象となります。)

- 相続時精算課税を利用する

- 配偶者控除の特例を利用する(相続時精算課税を利用している場合は不可)

- 住宅取得等資金の非課税特例を利用する

- 教育資金一括贈与の非課税特例を利用する

どのような手段がとれるかは、それぞれの方の状況によっても変わってきます。

生前贈与を考える場合には、相続に強い弁護士や税理士に相談しながら進めることをおすすめします。

遺言書を作成する

自分の死後に家族が相続について困ることのないよう、相続に関する準備をすることも、終活の大事なポイントです。

その一つとして、遺言書を作成することがあります。

必ずしも遺言書を作成しなければならないわけではありませんが、亡くなった方の意思を明確に示す遺言書があれば、遺産分割の方針がはっきりし、トラブルを予防できる場合があります。

また、遺産の分け方に関する方針だけでなく、残された家族へのメッセージを添えておくと、亡くなった方の思いが伝わり、トラブルを回避できる場合もあります。

ただし、遺言書があることで逆にもめごとを招く場合もありますので、遺言書を作成する際は、内容に十分配慮するようにしましょう。

また、ご自身で遺言書(自筆証書遺言)を作成する場合は、法律に定められた形式を厳格に守る必要があります。

法定の形式に従って作成しないと、せっかく作った遺言書が無効になってしまうこともありますので、弁護士に相談するなどして、十分に注意して作成しましょう。

一方、公証人に作成してもらう公正証書遺言であれば、形式面の不備によって遺言書が無効となることはほとんどありません。

公正証書遺言には、公証役場で保管してもらえる、家庭裁判所での検認が必要ないなどのメリットもありますので、遺言書を作成する際にはぜひご検討ください。

エンディングノートを作成する

エンディングノートは、病気の治療や介護に関する考え、死後のことについての希望といった家族に伝えておきたいことをまとめて記載しておくノートです。

市販のものやインターネットで公開されているものもありますので、終活の際にはお手元に少なくとも一冊用意しておくことをおすすめします。

エンディングノートでは、終活で行っておいた方が良いことが幅広くカバーされていますので、参考にしながら終活を進めれば、終活で取り組んでおくべきことを漏らしにくくなります。

また、家族に意思を伝えるためにも、自分の考えや希望をエンディングノートにまとめておくと便利です。

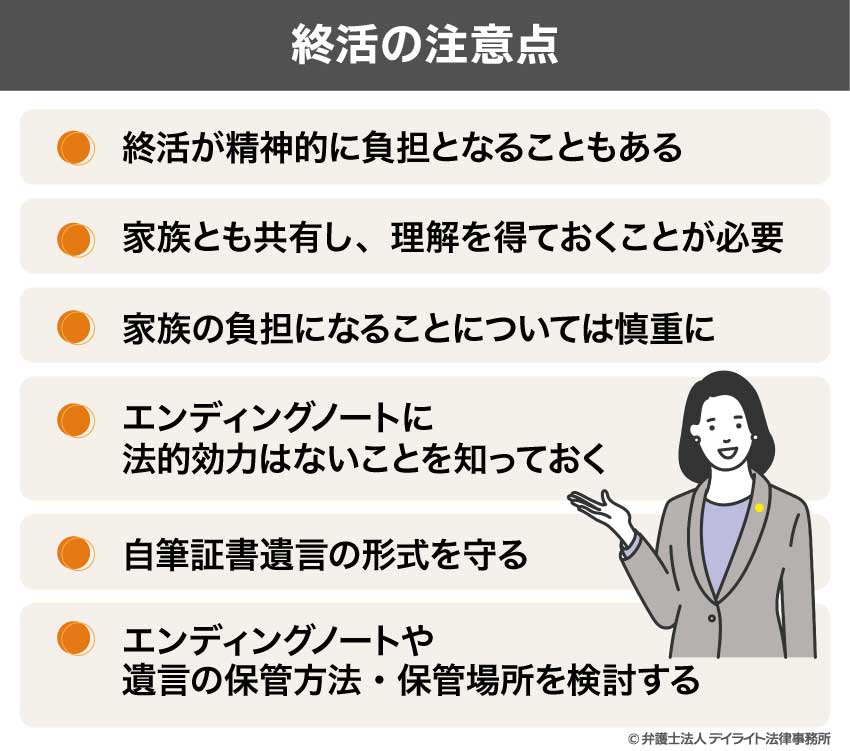

終活の注意点

終活が精神的に負担となることもある

終活では、自分の心身が衰えた後の介護・医療や、自分が死ぬことについて考えることになるので、精神的に負担になる場合があります。

ひどく落ち込んでしまわないようにするために、生きている間にしたいこと、会いたい人など前向きなことも考えるようにするとよいです。

家族とも共有し、理解を得ておくことが必要

終活では、自分が病気などで意識を失った時や判断能力をなくした時、死亡した時のことについても考えます。

このような状態になった時には、自分の希望を自分で実現することができず、家族などの第三者に実行してもらわなければなりません。

たとえば、病気の終末期に延命治療をするかを実際に決める時には、意識がはっきりせず、自分の意思を表明することができない状態になっている可能性が十分にあります。

このような状態になっている場合には、家族などから医師に自分の考えを伝えてもらう必要があります。

ほかにも、墓や葬儀、埋葬のこと、相続に関することなど、自分の死後のことについても、家族などに行ってもらう必要があります。

そのため、終活をする際には、家族などにも自分の考えを話して共有し、理解を得ておくことが重要になります。

家族の負担になることについては慎重に

家族に負担をかけることについての意思表明は、慎重にしなければなりません。

たとえば、「介護は長女に頼みたい」などということを、家族と話し合いもしないままにエンディングノートなどに記載してしまうと、思わぬトラブルを生みかねません。

ほかにも、喪主を指名したり、葬儀や埋葬について過度に詳細に指定したりすることも、残された家族に負担になる場合がありますので、慎重にするべきでしょう。

エンディングノートに法的効力はないことを知っておく

エンディングノートには、相続や介護・医療、葬儀・埋葬のことなど様々なことを書いていきます。

しかし、このエンディングノートには、法的な効力はありません。

そのため、たとえば、「介護施設は○○に入りたい」「介護や看病は□□に頼みたい」「葬儀は△△の方法で行ってほしい」などとエンディングノートに書いていても、そのとおりに実行されるとは限りません。

相続についても、遺言書の形式をとらずにエンディングノートに書いておくだけでは、法的な効力はなく、「故人の希望」として参考程度に扱われるだけになります。

法的な効力のある形にしたい場合には、遺言書を作る、介護を頼みたい相手と直接契約を交わす、葬儀会社との契約を済ませておく、といった方法をとる必要があります。

どのような遺言書、契約にすればよいか分からない場合は、弁護士までご相談ください。

自筆証書遺言の形式を守る

既にご説明しましたが、自分で遺言書(自筆証書遺言)を作成する場合、法律に定められた形式に従わないと、無効になってしまいます。

自筆証書遺言を作成する場合は、弁護士に相談するなどして、形式に不備がないように気を付けましょう。

エンディングノートや遺言の保管方法・保管場所を検討する

エンディングノートの保管について

エンディングノートには、銀行口座の情報や保険の証券番号、SNSなど各種デジタル情報にアクセスするためのパスワードなども記載する場合があります。

そのため、他人に簡単に見られてしまうところに置いておくと、情報漏えいのおそれがあり、大変危険です。

しかし一方で、いざというときに家族などに見つけてもらえないと、せっかくエンディングノートを作っても、活かしてもらうことができません。

エンディングノートの保管場所については、家族とも相談し、工夫して決めるようにしましょう。

遺言書の保管について

遺言書の保管についても、よく検討する必要があります。

遺言の保管方法としては、次のようなものが考えられます。

弁護士に依頼すれば、多くの場合、弁護士に遺言書を保管してもらうことができます(ただし、費用がかかります。)。

弁護士に遺言書を保管してもらえば、遺言書を紛失したり、親族に破棄・改ざん・隠匿されたりするおそれもなくなるので、安心です。

弁護士に遺言書を保管してもらう場合は、親族にもそのことを伝え、自分の死後には弁護士に連絡するように伝えておきましょう。

なお、弁護士に遺言書を預けていた場合は、遺言者の死後に、遺言書が未開封の状態で、家庭裁判所での検認の手続をとる必要がありますので、ご注意ください。

公証役場で公正証書遺言を作成し、保管してもらうこともできます。

公正証書遺言であれば、形式に間違いがあって遺言が無効になることはほとんどありません。

遺言書の文面についても、法律の専門家である公証人がサポートして作成してくれます。

ただ、公証人は、遺言の内容についてまではアドバイスしてくれません。

遺言を適切な内容にしたい場合は、弁護士に相談してみましょう。

公正証書遺言の効力、公正証書遺言を作成する際の必要書類については、以下のページをご覧ください。

なお、公正証書遺言については、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所で検認を受ける必要はありません。

③法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する

法務局で遺言書を預かってもらえる自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます(手数料は、遺言書1通につき3900円)。

法務局で保管してもらえれば、遺言書を紛失するおそれはありませんし、親族などに破棄・改ざん、隠匿されることも防止できます。

申請の際に、作成した遺言書が民法の定める形式に適合するかをチェックしてもらうこともできますので、形式の不備で遺言書が無効になるリスクが非常に低くなるというメリットもあります(遺言書が有効か、内容が適切かについては、確認してもらえません)。

亡くなった後についても、あらかじめ希望しておけば、遺言書を預けた方が死亡した時に、あらかじめ指定した人に対して、法務局から、遺言書が保管されていることを通知してもらうことができます(指定者通知)。

自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、ご本人の死後、遺言書について家庭裁判所における検認を受ける必要がないことも、メリットになります。

④その他(自宅などで保管する、親族に預けるなど)

①~③の方法をとらず、自宅などで自ら遺言書を保管することもできます。

自分自身で保管しなくとも、親族などの第三者に頼んで預かってもらうことも可能です。

②法務局の自筆証書遺言書保管制度か③公正証書遺言を利用しない場合は、遺言書を作成した人が亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。

終活のよくあるQ&A

![]()

50代での終活は早いでしょうか?

早いうちから終活を行うことで、人生の指針や家族との関係、健康状態について考え直す機会となり、現在の生活をより充実させるきっかけになることもあります。

![]()

20代、30代、40代、50代、60代など年代で終活に違いがある?

たとえば、老後の資金を用意するための資金計画でも、若い年代であれば長期的な資産運用を行うことを前提として対策を立てることができますが、既に中高年となっていると、若いころほど長期の資産運用ができるわけではなくなります。

また、若ければ若いほど、「今後やりたいこと」にも目を向けた終活を行うことが可能です。

![]()

おひとりさまでも終活した方が良いですか?

おひとりさまの方が終活を行わないままでいると、次のようなことが起こり得ます。

- 入院時や介護施設利用時に、身元保証人・身元引受人を探すのに苦労する

- 希望にかなった相続を実現できない

- 葬儀や埋葬に関する希望がかなわない

- 孤独死のリスクが高まる

おひとりさまの方の場合、記事でご紹介した終活のほかに、次のようなこともおすすめします。

- 訪問介護サービス・宅食サービスを利用する

- 地域のイベントや趣味のサークルに定期的に顔を出す

- 主治医を決めておく

- いつ入院になっても良いように、健康保険証、お薬手帳、着替え、洗面用具、少額の現金、親族等の連絡先などの入院セットをまとめておく

- 身元保証人や身元引受人を探しておく(身元保証会社に相談することも考える)

- 自分の死後にペットを引き取ってくれる人を探す

- 任意後見契約を検討する

- 死後事務委任契約を検討する

まとめ

今回の記事では、終活について解説しました。

終活を進める際には、相続のことなど法律に関する知識が必要になる場面もあります。

その際には、ぜひ一度、相続に強い弁護士までご相談ください。

当事務所でも、相続問題に集中的に取り組む相続対策チームを設置し、相続問題での疑問やお悩みに広く対応しております。

オンラインや電話による全国からのご相談もお受けしております。

相続問題で分からないことや不安なことがおありの方は、ぜひ一度、当事務所まで、お気軽にご相談ください。