車線変更の交通事故の過失割合とは?弁護士が解説

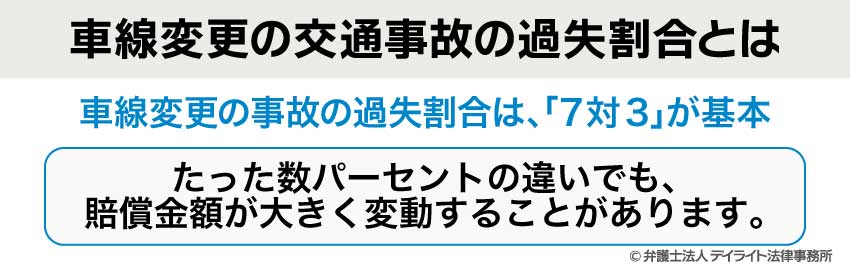

車線変更を行った車両(車線変更車)と、変更先の車線を直進してきた車両(直進車)が衝突した場合の基本的な過失割合は、「車線変更車:70%、直進車:30%」となります。

車線変更による交通事故において、ご自身の過失割合は、受け取れる損害賠償額を大きく左右することになります。

交通事故における過失割合とは、事故の原因について当事者双方にどれだけの責任があるかを、パーセンテージで示したものです。

しかし、個別の修正要素があるケースでは、この過失割合が修正されることになります。

保険会社から提示される過失割合が必ずしも適正とは限りません。

わずかな過失割合の違いが、数十万円から数百万円もの経済的損失につながることもあります。

この記事では、車線変更事故の基本的な過失割合や、過失割合が修正されるケース、車線変更の事故の注意点やポイントなどについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

目次

車線変更の交通事故の過失割合とは?

過失割合は、警察が決定するものではなく、基本的に事故当事者や双方の保険会社、または弁護士による示談交渉で話し合いによって決まります。

この交渉の際には、過去の裁判例をまとめた「判例タイムズ」などの書籍に掲載されている、事故類型ごとの基本過失割合が参考にされます。

車線変更による交通事故とは、車両が走行中に車線を変える際に発生する事故を指します。

具体的には、追い越しや進路変更の際に、隣接する車線の車両や後続車と接触・衝突するケースがこれに該当します。

道路交通法は、車両の運転者は進路を変更する際、安全な距離を保ち、その変更によって他の車両の進行を妨げてはならないと定められています。

この安全義務違反が、車線変更時の事故の主な原因となります。

進路変更の際はバックミラーやサイドミラーで後方確認をするだけでなく、死角になる部分を直接目視する「目視確認(振り向き確認)」が重要です。

しかし、この確認を怠ったり、後続車の速度を読み違えたりすることによって、車線変更事故は頻繁に起こります。

車線変更の事故の過失割合は、後述のとおり、「7対3」が基本になりますが、個別的な修正要素がある場合には、過失割合が修正されることになります。

たった数パーセントの違いでも、賠償金額が大きく変動することがあります。

場合によっては、数十万円から数百万円もの差が生じることも珍しくありません。

そのため、加害者側の保険会社から提示された過失割合を安易に受け入れるのではなく、専門家である弁護士に相談し、適切な過失割合を主張することが極めて重要となります。

車線変更の交通事故の基本的な過失割合

車線変更による交通事故は、双方の車両に過失が認められるケースが多く、その過失割合に応じて損害賠償額が調整されます。

この過失割合は、事故の状況によって様々ですが、基本となる考え方や割合が存在します。

一般道路において、車線変更を行った車両(車線変更車)と、変更先の車線を直進してきた車両(直進車)が衝突した場合の基本的な過失割合は、「車線変更車:70%、直進車:30%」となります。

この過失割合は、車線変更を行った側に圧倒的に大きな責任が課せられることを示しています。

なぜ、このような割合が基本となるのでしょうか。

この過失割合の根拠は、道路交通法にあります。

道路交通法第26条の2では、車両の運転者に対し、「みだりに進路を変更してはならない」とし、さらに進路を変更した結果、後方の車両が急ブレーキや急な方向転換をしなければならないような危険を及ぼすおそれがある場合は、進路変更を行ってはならないと定めています。

つまり、車線変更を行う運転者には、周囲の交通を妨げたり、事故を誘発したりしないように、より慎重な確認と判断を行う「高い注意義務」が課せられているのです。

したがって、このような義務を怠り、事故を引き起こした車線変更車は、その過失が重く問われることになります。

例えば、ウィンカーを出すタイミングが遅かったり、後続車の速度を読み間違えたりする行為は、この注意義務違反に該当します。

一方で、直進していた車両にも30%の過失が認められるのはなぜでしょうか。

「まっすぐ走っていただけなのに」と疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、後方の車両にも前方への注意義務が課せられています。

前方を走行する車両の動向を常に把握し、危険を予測して安全な車間距離を保つことが、運転者として当然の義務とされています。

もし、直進車が十分に前方に注意していれば、前方車の車線変更を予見し、衝突を回避できた可能性があったと判断されるため、一定の過失が認められるのです。

ただし、車線変更事故における「7対3」という過失割合は、あくまで基本的なものです。

実際の事故においては、個別の事情に応じてこの割合が修正されることがあります。

例えば、居眠り運転や酒酔い運転、著しい速度違反(一般道で30km/h以上の速度超過)などの「重過失」があった場合、その車両の過失割合は大幅に加算されます。

また、脇見運転や携帯電話の使用、おおむね15km/h以上30km/h未満の速度違反などの「著しい過失」も、過失割合を修正する要素となります。

このように、基本となる過失割合を理解することは重要ですが、個々の事故の状況は千差万別であり、一律に判断できるものではありません。

事故の詳細な状況や証拠に基づいて、専門的な視点から過失割合を検討する必要があります。

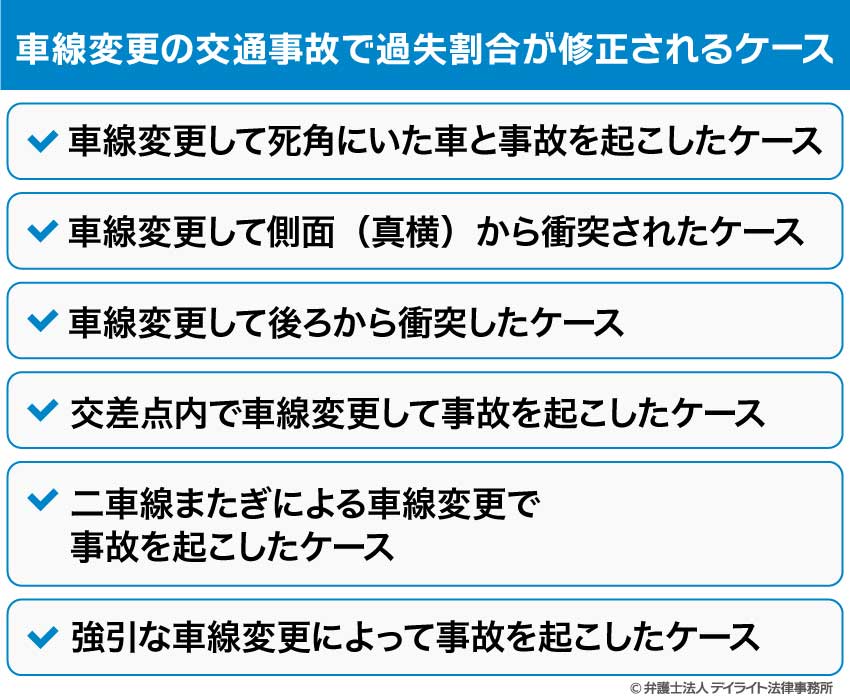

車線変更の交通事故で過失割合が修正されるケース

車線変更して死角にいた車と事故を起こしたケース

車線変更による交通事故では、「車線変更車:直進車 = 70%:30%」が基本的な過失割合となりますが、個別の事故状況に応じてこの割合は修正されることがあります。

車線変更を試みた際、バックミラーやサイドミラーに映らない「死角」にいた車両と接触事故を起こすケースは少なくありません。

車線変更を行う運転者は、ミラーでの確認だけでなく、目視による「振り向き確認」を行うことが安全運転の基本です。

この目視確認を怠り、死角にいる車両との事故を引き起こした場合、車線変更車の過失がより重く評価される傾向にあります。

単に「死角にいたから」という理由だけで判断されるのではなく、事故に至るまでの双方の運転状況が詳細に検討されることになります。

たとえば、後続車が高速で走行しており、車線変更を予見することが困難であった場合、直進車の過失割合は軽減される傾向があります。

具体的な過失割合は個々の事案によって異なりますが、一般的には車線変更車の過失が基本割合の70%よりも重くなる可能性があります。

しかし、死角にいた直進車にも一定の過失が認められることがあります。

例えば、後続車が加速して急に車線変更車の死角に入り込んだ場合や、車線変更をしようとしている車両の動きを認識しながらも、減速せずにそのままの速度で直進し続けた場合などです。

車線変更して死角にいた車と事故を起こしたケースでは、車線変更車の進路変更のタイミングや直進車の速度、さらに事故が起きた場所(直線道路か、カーブかなど)によって過失割合は変動する可能性があります。

車線変更して側面(真横)から衝突されたケース

車線変更の事故には、側面(真横)から衝突される事故もよく見られます。

このような車線変更事故の場合には、車線変更のタイミングや直進車の走行状況によって、「車線変更車:70%、直進車:30%」より車線変更車の過失が加重される傾向があります。

まず、車線変更車が直進車の真横に並んでいる状態、いわゆる「並走状態」から、安全確認を怠って強引に進路変更を試みた結果、側面から衝突した場合、車線変更車の過失は極めて重くなります。

この場合、直進車は車線変更を予測することが困難であり、回避もほぼ不可能であったと判断されるため、過失割合が「車線変更車:100%、直進車:0%」に修正される可能性も十分にあります。

これに対して、車線変更車が十分な距離を保って進路変更を完了し、直進車が後方から加速して側面(真横)に衝突してきたケースでは、過失割合は直進車に大きく傾く可能性があります。

なぜなら、車線変更車はすでに新しい車線で直進状態にあると判断され、車線変更事故ではなく、追突事故と評価される可能性があるからです。

特に、直進車が著しい速度超過をしていた場合、直進車の過失が90%以上となることもあり得ます。

このように、側面衝突事故の過失割合は、車線変更が完了していたか、並走状態であったか、どちらの車両が動いて衝突したかなど、事故の態様を詳細に分析する必要があります。

車線変更して後ろから衝突したケース

車線変更完了後に後ろから衝突された場合

車線変更を行った車両が、後続車から衝突される事故にも、いくつかのパターンがあり、それぞれ過失割合の考え方が異なります。

まず、車線変更を完了した車両が、後続車から追突された場合、この事故は通常の追突事故として扱われることが一般的です。

通常の追突事故では、基本的に追突された側(前方車)に過失はないとされ、追突した側(後方車)の過失が100%となります。

これは、後方車には十分な車間距離を保ち、前方の安全を確認する義務があるからです。

車線変更がすでに完了し、前方車が新しい車線で直進状態にあった場合、後方車は前方車の動きを予測できたはずだと判断されます。

ただし、前方車が危険回避などの正当な理由なく、車線変更後に急ブレーキをかけた場合など、例外的に前方車にも過失が認められることがあります。

車線変更後に前方の停車中の車両に衝突した場合

次に、車線変更を試みたものの、前の車線が渋滞などで停車しており、それに気づかず追突してしまった場合も、追突した車線変更車に100%の過失が認定されるのが基本です。

停車中の車両は、後方からの追突に対して予見や回避行動をとることができません。

このため、追突した車両側にすべての責任があると判断されます。

たとえ、相手が車線変更先の車線で違法に停車していたとしても、追突事故においては、追突した側の過失が重く問われるのが原則です。

ただし、夜間や視界の悪い状況で、相手の車両が無灯火であったり、ハザードランプを点灯させていなかったりした場合は、停車車両にも一定の過失が認められることがあります。

交差点内で車線変更して事故を起こしたケース

交差点内での車線変更は、原則として禁止されていません。

しかし、道路交通法第30条により、交差点やその手前30メートル以内の場所では、追い越しのために進路を変えることが禁止されています。

そのため、追い越し目的で交差点内で車線変更を行い、事故を引き起こした場合、過失割合は車線変更車に大きく加算されます。

例えば、交差点内の追い越し禁止区域で車線変更をして事故が起きた場合や、黄色実線で区切られた車線境界線を越えて車線変更をした場合、車線変更車の過失が加算され、「車線変更車:直進車 = 90%:10%」となる可能性があります。

これは、交差点という交通が輻輳する場所での無理な進路変更は、予測不能な事故を招きやすく、極めて危険な行為であるとみなされるためです。

このため、法律違反である追い越し禁止場所での車線変更は、その危険性から過失割合の加算修正要素として強く考慮されます。

二車線またぎによる車線変更で事故を起こしたケース

「二車線またぎ」とは、一度のウィンカー操作で二車線以上をまたいで進路を変える行為を指します。

このような車線変更は、より複雑で危険な運転行為といえます。

この行為は、運転者自身の死角が広がるだけでなく、他の車両が車線変更を予測することが極めて困難になります。

道路交通法には、二車線またぎの車線変更を禁止する直接的な規定は存在しません。

しかし、後方から進行してくる車両の速度や方向を急に変更させるような進路変更をすることは禁じられています。

したがって、二車線またぎによる車線変更は、禁止行為ではありませんが、車線変更車側にはより高い注意義務が求められます。

特に、二車線目の後続車は、一車線目の車両が車線変更を始めたことしか認識できず、まさか二車線も連続で変更してくるとは予測できません。

このため、二車線またぎの車線変更によって事故が発生した場合、基本となる「車線変更車:直進車 = 70%:30%」の過失割合は大きく修正され、車線変更を行った側に非常に重い過失が問われる可能性があります。

場合によっては、車線変更車の過失が90%以上となることもあり、その危険性が過失割合に明確に反映されます。

強引な車線変更によって事故を起こしたケース

強引な車線変更とは、後続車に急ブレーキや急ハンドルを強いるような、無理な進路変更を指します。このような行為は、過失割合を修正する重要な要素となります。

まず、道路交通法では、進路変更をする3秒前にウィンカーを出すことが義務付けられています。

ウィンカーは、後続車や周辺の車両に、これから進路を変えるという意思を伝えるための重要な合図です。

この合図を怠り、ウィンカーを出さずに車線変更をして事故を起こした場合、後続車は前方車の動きを予測できず、回避行動がとれません。

そのため、車線変更車の過失が加算され、「車線変更車:直進車 = 90%:10%」となる可能性があります。

次に、車線変更を行う車両が、制限速度を大幅に超えて走行していた場合、その速度超過が事故の原因となったと判断され、過失割合が加算されます。

一般道で時速15km以上30km未満の速度超過は「著しい過失」とされ、過失割合が10%加算されます。

また、わき見運転、携帯電話の使用、酒気帯び運転などは「著しい過失」とされ、過失割合が10%加算されます。

さらに、時速30km以上の速度超過は「重過失」とみなされ、過失割合が20%加算されることになります。

そして、速度超過の他に、居眠り運転や酒酔い運転、無免許運転などは「重過失」とされ、過失割合が20%加算されます。

これらの過失があった場合、基本となる過失割合が大幅に修正されることになります。

車線変更車に重過失や著しい過失があった場合、過失割合が「車線変更車:直進車 = 90%:10%」となることもあり、損害賠償額に大きな影響を与えます。

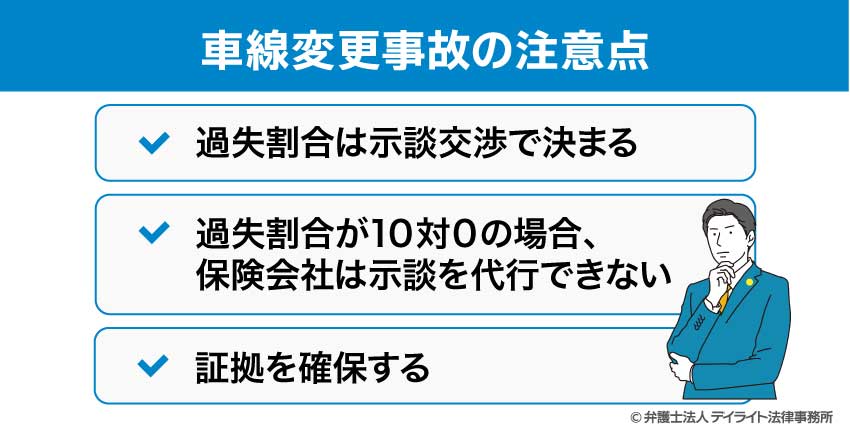

車線変更事故の注意点

過失割合は示談交渉で決まる

多くの方が誤解している点ですが、交通事故の過失割合は警察が決めるものではありません。

警察はあくまで事故の客観的な状況を記録する役割であり、過失割合を決定する権限はありません。

過失割合は、事故当事者や双方の保険会社、弁護士を交えた示談交渉の中で決定されるのが一般的です。

この交渉の際、加害者側の保険会社は、自社に有利な過失割合を提示してくることがあります。

保険会社の担当者は交渉のプロであり、被害者側が法律や過去の判例に詳しくないことを前提に話を進めることがあります。

安易に保険会社の提示を受け入れると、本来受け取れるはずの賠償金が大幅に減額されてしまう可能性があります。

そのため、提示された過失割合に少しでも疑問を感じたら、すぐに承諾せず、その根拠をしっかりと確認し、弁護士への相談を検討することをおすすめします。

過失割合が10対0の場合、保険会社は示談を代行できない

車線変更による追突事故など、被害者側に事故の責任がなく過失割合が「10対0」の事故の場合、被害者側の保険会社に示談交渉を代行してもらえません。

保険会社は、保険金を支払う当事者の代理人として交渉を行うことになります。

しかし、被害者の過失がゼロの場合には、保険会社が支払うべき保険金がないため、被害者の示談交渉を代行することができません。

この場合、被害者自身が交渉のプロである加害者側の保険会社と直接やり取りする必要があります。

このような状況では、交渉が難航し、被害者に不利な条件での示談を強いられるリスクが高いため、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

証拠を確保する

過失割合は、受け取れる損害賠償額を左右する最も重要な要素です。

たった数パーセントの違いでも、賠償金が数十万円から数百万円も変動することがあります。

特に、治療費や休業損害、後遺障害による逸失利益など、損害額が大きくなるほど、過失割合が与える影響は深刻になります。

そして、適正な過失割合を主張するためには、事故状況を裏付ける証拠が不可欠です。

事故直後に、スマートフォンなどで車両の位置関係、損傷の程度、路面の状況などを多角的に撮影しておくこと、ドライブレコーダーの映像を保存すること、そして目撃者がいればその連絡先を聞いておくことが、交渉を有利に進める上で非常に有効となります。

証拠を確保しておくことで、後日、過失割合の修正要素を立証する際に決定的な役割を果たすことがあります。

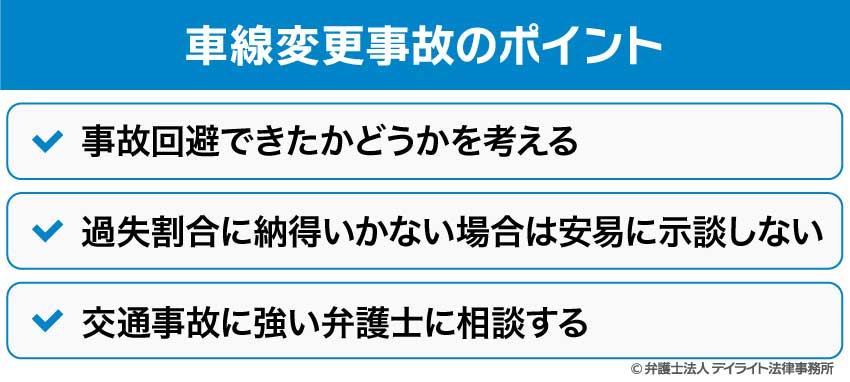

車線変更事故のポイント

事故回避できたかどうかを考える

車線変更による事故は、発生件数の多い事故の態様です。

保険会社は、車線変更の事故というだけで、安易に、70:30という結論を提示してくることがあります。

しかし、本当に通常の車線変更事故だったのか、十分に検討すべきです。

上記したように、並走中に車線変更された場合は、事故を回避することは困難なので、10:0になる可能性もあります。

自分は本当に事故を回避することができたのか考え、回避不能の場合には、しっかりと保険会社と交渉することが大切です。

過失割合に納得いかない場合は安易に示談しない

示談交渉で合意に至ると、示談書にサインすることになります。

一度示談書にサインしてしまうと、後から内容を変更することは原則としてできません。

たとえ、その後に不当な過失割合であったことが判明しても、やり直すことはほとんど不可能です。

相手方保険会社の提示する内容に少しでも納得がいかない点があれば、安易に示談書にサインしてはいけません。

特に、過失割合は損害賠償額に大きく影響するため、慎重に検討する必要があります。

示談を焦らず、弁護士に相談して、専門的な見地から提示内容が適正かどうかを判断してもらいましょう。

弁護士への依頼を検討する際、費用が心配になる方もいるかもしれません。

しかし、多くの任意保険には「弁護士費用特約」が付帯しています。

この特約を利用すれば、法律相談料や弁護士への依頼費用を保険会社が補償してくれるため、実質的に自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性があります。

まずは、ご自身の自動車保険に弁護士特約が付いているかを確認してください。

交通事故に強い弁護士に相談する

車線変更による交通事故に遭った際、最も重要となるのが、交通事故に強い弁護士に相談することです。

相手方保険会社との示談交渉は、法律や過去の判例に関する専門的な知識が求められるため、一般の方が一人で対応するには大きな負担が伴います。

保険会社の担当者は交渉のプロであり、被害者が不慣れな対応をすると、知識の差から不利な条件で示談が成立してしまう可能性が高まります。

例えば、過失割合が適切に評価されなかったり、本来請求できるはずの損害賠償項目が漏れていたりすることがあります。

弁護士に依頼することで、こうしたリスクを回避できます。

弁護士は、事故の状況を客観的に分析し、過去の膨大な判例や法律に基づき、あなたの事故に合った適正な過失割合と損害賠償額を算出します。

そして、専門家として保険会社と対等な立場で交渉を進めることができます。

なお、以下の記事では、弁護士に相談すべきケース、交通事故に強い弁護士の選び方、弁護士に相談するメリットなどについて詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

車線変更事故の過失割合のよくあるQ&A

車線変更事故で過失割合を10対0にするには?

車線変更による事故の過失割合は、一般的に「車線変更車:直進車=70:30」が基本とされます。

車線変更による事故の過失割合は、一般的に「車線変更車:直進車=70:30」が基本とされます。しかし、直進車側に回避義務が全くなかったと認められる特定の状況では、過失割合が「10対0」に修正される可能性もあります。

- 並走状態からの車線変更により側面から接触した場合

- 後方から追い抜きながら車線変更をして接触した場合

- 2車線以上の右折・左折車線がある交差点で、一方が車線をはみ出してきて接触した場合 など

これらの場合には、直進車に回避義務はなかったと判断され、過失割合が10対0になる可能性があります。

まとめ

車線変更時の事故の過失割合は、「車線変更車:直進車=70%:30%」が基本となりますが、実際の事故では、強引な車線変更や速度違反などの個別の事情によって割合は大きく修正されます。

過失割合は損害賠償額を大きく左右するため、保険会社の提示を安易に受け入れず、慎重に交渉することが重要です。

特に、被害者側の過失がゼロである場合、保険会社は交渉を代行できないため、個人での対応は困難を極めます。

専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談し、適切な過失割合を主張することが重要です。

当事務所でも、交通事故事件を集中的に扱う交通事故チームを設け、過失割合、損害額などについての皆様からのご相談をお受けしております。

全国からのお電話・オンラインによるご相談にも対応しています。

交通事故に遭ってお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。