「遺産相続は負けるが勝ち」といわれることがありますが、これは常に本当であるとは限りません。

「負けるが勝ち」が当てはまるケースと当てはまらないケースがあります。

この記事では、「遺産相続は負けるが勝ち」とはどういうことか、「負けるが勝ち」が有効なケースとはどのような場合か、「負けるが勝ち」の注意点などについて、相続に強い弁護士がわかりやすく解説します。

目次

遺産相続で「負けるが勝ち」とは?

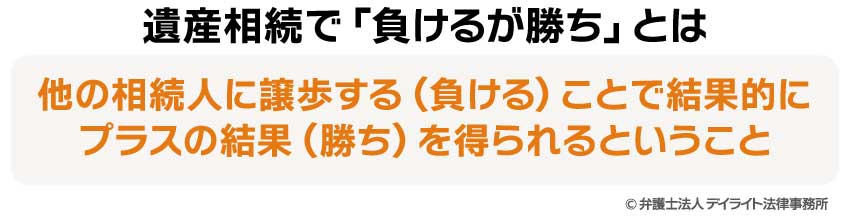

遺産相続で「負けるが勝ち」とは、遺産の相続をめぐって他の相続人と意見が対立する場合や、自分の思うように遺産を相続することができない場合に、他の相続人に譲歩する(負ける)ことで結果的にプラスの結果(勝ち)を得られる、ということを意味します。

「負ける」といっても濃淡があり、全面的に譲歩する(負ける)場合のほかに、一部を譲歩する(負ける)場合があります。

「負けるが勝ち」の背景

遺産相続は「負けるが勝ち」といわれる背景として、次のようなことがあげられます。

感情的な争いを避ける

親族間の関係性がもともと良くなかった場合には、遺産相続をきっかけとして過去の争いや確執が再燃し、感情的な争いになるケースが少なくありません。

感情的な争いは精神的に大きな負担となることから、こうした負担を避けるために「負けるが勝ち」と言われることがあります。

将来の関係性を重視する

遺産相続で揉めて他の相続人との関係が悪化すると、将来困ったときに他の相続人から助けてもらえなくなる可能性があります。

日本では親族間での助け合いが推奨されていることもあって、他の相続人との関係性を重視して譲歩する(負ける)ことで、将来的に助けを得られる可能性が高まる(勝ち)、と言われることがあります。

調停や裁判になることを避ける

親族間での遺産相続をめぐる争いは、調停や裁判などにもつれこむと長期化し、解決までに多くの時間と労力がかかる傾向にあります。

調停や裁判になることを避けるためには「負けるが勝ち」と言われることがあります。

相続手続きをスムーズに進める

遺産相続で揉めて争いが長期化すると、相続手続きを進めることができず不都合が発生することがあります。

例えば、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方について話し合う手続きをいいます。)がまとまらないため遺産を活用することができない、相続税が減税される特例を利用できない、などの不都合が発生することがあります。

このような事態を避けて相続手続きをスムーズに進めるためには「負けるが勝ち」と言われることがあります。

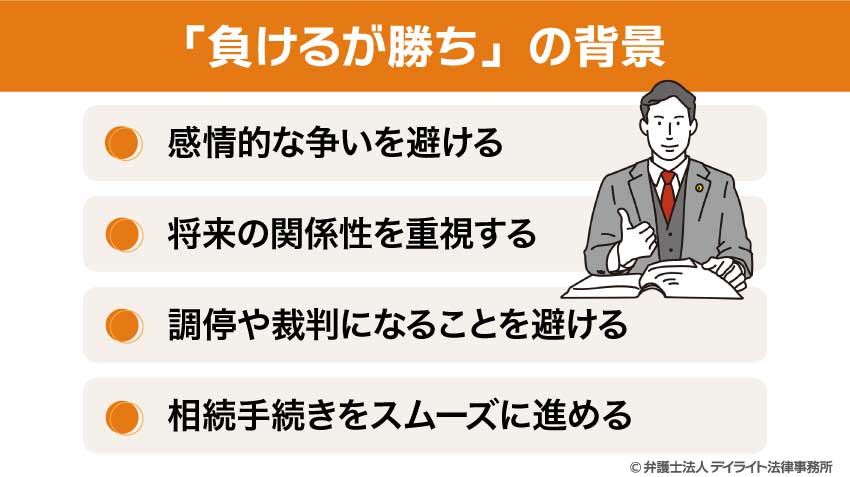

「負けるが勝ち」が問題となるケース

次のようなケースでは遺産相続で相続人の対立が発生しやすく、「負けるが勝ち」が問題となることがあります。

相続人同士の仲が悪く遺産分割協議で揉めるケース

相続人同士の仲が悪く、遺産分割協議がまとまらずに紛糾するケースでは、そもそも相続放棄(相続を辞退することをいいます。)をするという意味で「負ける」べきかが問題となります。

また、相続放棄をしない場合にも、遺産分割協議で他の相続人の言い分を認めるという意味で「負ける」べきか、また、どの程度認める(負ける)べきか、などが問題となります。

被相続人が不平等な遺言書を残しているケース

被相続人(亡くなった方のことです。)が一部の相続人に有利または不利な内容の遺言書を作成している場合には、その遺言書にしたがうかどうかをめぐって争いになることがあります。

例えば、一部の相続人に多くの遺産を取得させる内容の遺言書を残している場合や、一部の相続人の取り分をなどです。

このような場合には、遺言書の内容にしたがうという意味で「負ける」べきか(自分に不利な遺言書が作成されている場合)、遺言書の内容をしたがわずに遺産分割協議を行うという意味で「負ける」べきか(自分に有利な遺言書が作成されている場合)、などが問題となります。

分けにくい相続財産があるケース

分割することが難しい相続財産(不動産など)があるケースでは、誰がその遺産を取得するか、どのようにその遺産を分けるのか、その相続財産の金額をいくらと評価するのか、等をめぐって争いとなることがあります。

特に、一部の相続人が被相続人と同居していた家や先祖代々の土地など、売って金銭に換えることが難しい事情がある場合には、より争いになる可能性が高まります。

このようなケースでは、その相続財産を他の相続人に譲るという意味で「負ける」べきか、あるいはその相続財産を売って金銭に換えることを認めるという意味で「負ける」べきか、などが問題となります。

寄与分の主張がされるケース

一部の相続人から寄与分(きよぶん)の主張がされた場合には、その主張を認めるかどうかをめぐって争いになることがあります。

寄与分とは、一部の相続人が被相続人に対して特別の貢献をした場合に、その貢献に応じて遺産の取り分を認めるという制度のことです。

たとえば、被相続人の介護を行っていた相続人から、「自分は被相続人の生前に献身的な介護をしていたから、その分多くの遺産をもらうべきだ」などの主張がなされるケースがこれにあたります。

このようなケースでは、寄与分の主張を認めるという意味で「負ける」べきか(他の相続人から寄与分を主張された場合)、寄与分の主張をあきらめるという意味で「負ける」べきか(自分が寄与分の主張をする場合)、などが問題となります。

特別受益の主張がされるケース

一部の相続人から特別受益(とくべつじゅえき)の主張がされた場合には、その主張を受け入れるべきかどうかをめぐって争いになることがあります。

例えば、特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けている場合など、一部の相続人だけが被相続人から特別の利益を受けている場合には、他の相続人から「生前にもらった贈与を考慮して、遺産の取り分を減らすべきだ」といった主張がされてトラブルになるケースがあります。

このようなケースでは、特別受益の主張を認めるという意味で「負ける」べきか(自分が他の相続人から特別受益の主張を受けた場合)、特別受益の主張をしないという意味で「負ける」べきか(自分が特別受益の主張をする場合)、などの形で問題となります。

「負けるが勝ち」が有効なケース

次のようなケースでは、「負けるが勝ち」が有効になることが多いといえます。

相続財産が少ない場合

相続財産(遺産)が少ない場合には、時間と費用をかけて争っても費用倒れになる可能性があります。

望む財産を手に入れることができたとしても、弁護士報酬などを差し引くと得られた利益がわずかである、またはマイナスである、ということもありえます。

このような場合には、相続放棄をしたり、遺産分割協議で他の相続人に遺産を譲るなど、「全面的に負ける」ことも有効です。

相続人間で深い確執がある場合

相続人間で深い確執がある場合には、遺産相続をめぐってトラブルに発展する可能性が高いことから、「負けるが勝ち」が有効となることがあります。

相続トラブルは解決までに多くの時間と労力を使わなければならず、また、精神的な負担・ダメージを負うことも少なくありません。

トラブルに費やすこととなる自分の時間・労力や、トラブルに巻き込まれる精神的な負担などを考慮した上で、それらが得られる可能性のある財産を上回るときには、「全面的に負ける」あるいは「部分的に負ける」のが有効であるといえます。

自分が放棄しても困らない財産の場合

自分が放棄しても困らない(自分にとってはあまり価値がない)財産については、たとえ一定の金銭的な価値がある財産だとしても、他の相続人に譲る(負ける)のが有効であるといえます。

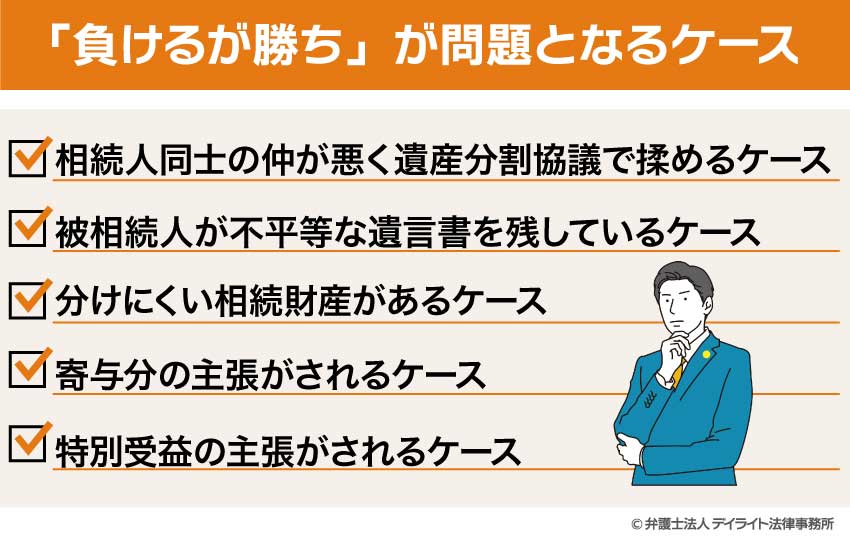

「負けるが勝ち」が有効ではないケース

相続において「負けるが勝ち」が常に有効であるわけではありません。

次のようなケースでは、状況によって調停や訴訟(裁判)をした方が良い場合があります。

相続財産が多い(高額な)場合

相続財産が多い場合には、負けることによるデメリット(特に金銭的なデメリット)が大きいことから、「負けるが勝ち」が有効とは限りません。

他の相続人が過剰な主張・要求をしている場合

他の相続人が遺産相続で過剰な主張・要求をしており、譲歩すると主張や要求がエスカレートする可能性がある場合には、「負けるが勝ち」は有効ではありません。

このような場合には、負けることなく正当な主張を行うことが大切です。

当事者同士の話し合いではらちがあかない場合には、弁護士に相談したり、調停や裁判(訴訟)を利用したりすることが有効です。

他の相続人が不正を働いている場合

他の相続人が遺産相続について不正を働いている場合(例えば、遺産の使い込みを行っている場合など)には、放置する(負ける)ことで不正を繰り返す可能性があることから、「負けるが勝ち」が有効とはいえません。

このような場合には、放置する(負ける)のではなく、状況によって調停や裁判(訴訟)を利用して問題を解決することが大切です。

「負けるが勝ち」で注意すべきこと

後悔しないように、冷静に判断する

「負けるが勝ち」の選択をする場合には、後悔のないよう冷静な判断をすることが大切です。

上で解説したように「負けるが勝ち」が常に有効とは限りません。

また、「負ける」ことにはメリットだけでなくデメリットもあります。

特に、「負ける」手段として相続放棄を選択する場合には、遺産を一切相続できなくなるという大きなデメリットがあり、一度した相続放棄は原則として撤回や取り消しをすることができません。

「争いに巻き込まれたくない」という感情だけで判断することなく、「負けるが勝ち」がベストな判断かどうかを冷静に見極めることが大切です。

専門家の意見を聞く

相続法は高度の専門知識と経験を必要とする分野であることから、後悔のない選択をするためには、事前に専門家の意見を聞くのがおすすめです。

専門家の中でも相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

相続トラブルに関する豊富な経験と知見を持っている弁護士であれば、正しい法律知識にもとづいて「負けるが勝ち」のメリット・デメリットを説明することができます。

また、「負けるが勝ち」以外により適切な対処法がある場合には、その対処法についてのアドバイスをもらえる可能性が高いといえます。

遺産相続をめぐって他の相続人と揉めている場合には、できるだけ早い段階で相続に強い弁護士に相談しましょう。

遺産相続で揉めないためにできること

自分が亡くなった後に残された家族が遺産相続で揉めることとなるのはとても悲しいものです。

そのような事態を防ぐためには、次のような対策が考えられます。

事前の話し合いが重要

遺産相続のトラブルを防ぐためには、生前に相続人と話し合いをしておくことが重要です。

生前に話し合いをすることで、遺産をどのように分けてほしいと考えているか、なぜそのように分けてほしいのか、といった自分の希望を伝えることができ、相続人に納得してもらえる可能性が高まります。

それでもなお不満がある相続人については一定の生前贈与を行うことで納得してもらうなどの折り合いをつけることも考えられます。

生前の話し合いには法的な強制力はありませんが、トラブルの防止に一定の効果はあるといえるでしょう。

遺言書を作成する

遺言書を作成し、誰にどの遺産をどのように相続させるのかを指定することで、相続人同士のトラブルを防ぐことにつながります。

有効な遺言書がある場合には、基本的に遺言書にしたがって遺産相続が行われることになるため、遺産の分け方を相続人同士で話し合って決める必要はなくなります。

また、遺言書に「どのような意図で遺産をそのように分けるのか」を記載しておくことで、相続人の納得感にもつながります。

例えば、「長年同居して介護してくれた長女には多く遺産を与えたい」、「事業を継ぐ長男には事業に関連する財産を残したい」といった内容を記載することが考えられます。

遺産相続のよくあるQ&A

![]()

相続を勝手に進められた場合どうなるのか?

例えば、相続人で遺産分割協議をする場合、一部の相続人を参加させずに行った遺産分割協議は無効です。

また、無効な遺産分割協議にもとづいて行われた手続き(例えば、相続登記や預貯金の名義変更など)も無効です。

遺産分割協議を勝手に進められた場合には、手続きの無効を主張して遺産分割協議のやり直しを求めることができます。

また、勝手にされた相続登記や預貯金の名義変更等についても、抹消や取消しを求めたり、状況によっては損害賠償請求や不当利得返還請求などの手続きを検討します。

相続を勝手に進められた場合にどのような手段をとることができるのかは状況によって異なることから、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

まとめ

- 「遺産相続は負けるが勝ち」という言葉は、つねに正しいとは限りません。

- 相続財産が少ないケースや相続人間で深い確執がある場合、自分が放棄しても困らない財産の場合などには、「負けるが勝ち」が有効となる可能性が高いといえます。

- これに対して、相続財産が多い(高額な)場合や他の相続人が過剰な主張・要求をしている場合、他の相続人が不正を働いている場合などには、「負けるが勝ち」が有効とはいえません。

- 「負けるが勝ち」を検討する際には、後悔のないよう冷静に判断をすることが大切です。

「負けるが勝ち」のメリットやデメリットを正確に理解するためには相続法に関する専門知識が必要となることから、少しでも判断に迷う場合には相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

当事務所では、相続問題に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しており、広く相続全般に関するご相談をうけたまわっています。

相続トラブルに関するご相談をはじめ、相続放棄や遺産分割協議、遺言書の作成、相続登記、相続税の申告・節税対策など、幅広いご相談に対応することができますので、ぜひお気軽にご相談ください。