婚外子とは、法律上の結婚関係にない男女の間に生まれた子どものことをいい、法律用語では「非嫡出子」といいます。

この記事では、婚外子(非嫡出子)と婚内子(嫡出子)の違い、婚外子の戸籍や相続がどのようになるのか、婚外子の認知とは何か、等について、相続に強い弁護士がわかりやすく解説します。

婚外子をめぐる相続トラブルと対処法についても解説していますので、ぜひ参考にされてみてください。

目次

婚外子とは

婚外子の意味と読み方

婚外子(こんがいし)とは、法律上の結婚関係にない男女の間に生まれた子どものことをいいます。

法律上の用語では「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。

婚外子(非嫡出子)と婚内子(嫡出子)の違い

法律上の結婚関係にある男女の間に生まれた子どものことを「婚内子(こんないし)」または法律上の用語で「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といいます。

婚外子(非嫡出子)と婚内子(嫡出子)とは、婚姻関係のある男女の間に生まれたかどうかによって区別されます。

婚外子と婚内子のもっとも大きな違いは、父親と子どもの間の親子関係があると推定されるかどうかです。

婚外子の場合、父親に認知(認知については後ほどくわしく解説します。)されない限り、父親との間に法律上の親子関係はありません。

これに対して、婚内子は認知を必要とせずに、父親(夫)との法律上の親子関係があるものとして扱われます。

法律上の親子関係が認められるかどうかによる大きな違いとして、以下をあげることができます。

- 父親の遺産の相続権が認められるか

- 父親に対する養育費の請求権が認められるか

また、婚内子は生まれると同時に父親と同じ戸籍に入って父親と同じ姓(名字)を名乗るのに対して、婚外子は母親の戸籍に入って母親の名字を名乗ります。

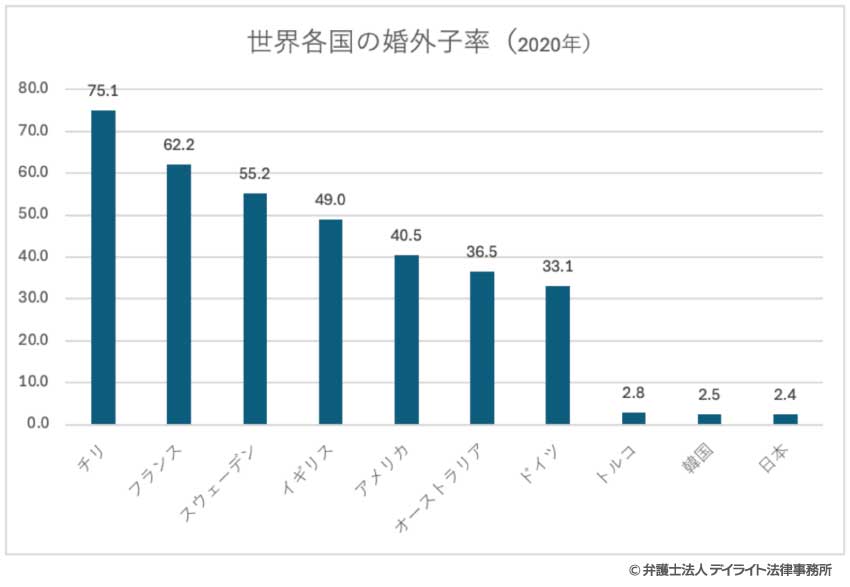

日本の婚外子率

2023年時点における日本の婚外子率は2.5%です。

日本で2023年に生まれた子どもの総数72万288人のうち、婚内子(嫡出子)は70万9428人、婚外子(非嫡出子)は1万7860人でした。

日本で婚外子が少ない理由

日本の婚外子(非嫡出子)率は諸外国に比べて低くなっています。

※チリについては2019年のデータです。

日本で婚外子が少ない理由として、結婚せずに同棲する割合が低いことがあげられます。

2020年に実施された結婚・同棲の状況に関する調査において、「結婚していないが同棲している」と答えた人の割合は、スウェーデン32.5%、フランス25.2%、ドイツ23.7%であったのに対して、日本はわずか0.9%にとどまりました。

参考:集計結果表等|令和2年度少子化社会に関する国際意識調査報告書

欧米では結婚しないまま子どもを出産することが社会的・文化的に認められつつあるのに対して、日本や韓国などでは現在でも「結婚してから子どもを出産するのが普通」という考え方が根強い傾向にあります。

婚外子の法的権利

母親に対する法的権利

母親との関係において、婚外子は母親による認知の手続きなしに法律上の親子関係が認められます。

出産という事実によって、親子(母子)関係があることが明らかだからです。

婚外子は母親との関係において、親子関係にもとづく以下の法的権利が認められます。

- 母親の遺産の相続権

- 母親に対する養育費の請求権

父親に対する法的権利

父親との関係において、婚外子は父親による認知の手続きがなされた場合にはじめて、法律上の親子関係が認められます。

母親による出産という事実だけでは、誰が婚外子の父親であるかが明らかでないためです。

したがって、婚外子の父親に対する法的権利は、父親から認知されているかどうかによって異なります。

認知された場合

父親から認知された場合、婚外子と父親との間には法律上の親子関係が発生します。

これによって、親子関係にもとづく以下の法的権利が認められます。

- 父親の遺産の相続権

- 父親に対する養育費の請求権

遺産の相続権については後ほどくわしく解説します。

認知されていない場合

父親から認知されていない場合、婚外子と父親との間に法律上の親子関係はありません。

したがって、親子関係にもとづく法的権利は認められません。

つまり、父親が亡くなった場合に婚外子が父親の遺産を相続することはなく、また、父親に対して養育費等を請求することもできません。

ただし、婚外子には実の父親に対して認知を請求できる法的権利(認知請求権)が認められています。

実の父親が認知を拒否した場合には、裁判によって認知を受けることができます(これを「強制認知」といいます)。

婚外子の戸籍

婚外子は、母親が役所に「出生届」を提出することによって、母親の戸籍(母親を筆頭者とする戸籍)に入ります。

また、母親と父親は結婚していないため、それぞれが別の戸籍に入っている状態です。

母親・父親それぞれの戸籍に記載される内容は、婚外子が父親に認知されているかどうかによって異なります。

戸籍とは

そもそも戸籍(こせき)とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの身分関係を記録した台帳のことをいい、本籍地のある市区町村役場で管理・保管されています。

戸籍には本籍地・筆頭者・戸籍事項のほか、その戸籍に記載されている人の情報(名前・生年月日・父母の氏名と続柄・身分事項など)が記録されています。

戸籍は原則として1組の夫婦と未婚の子どもを1つの単位として作られており、同じ戸籍に入っている全員が同じ姓(名字)となります。

戸籍に記録されている情報を確認したい場合には、戸籍の写し(コピー)である「戸籍謄本(こせきとうほん)」を取得することによって確認することができます。

戸籍謄本について詳しくは以下のページをご覧ください。

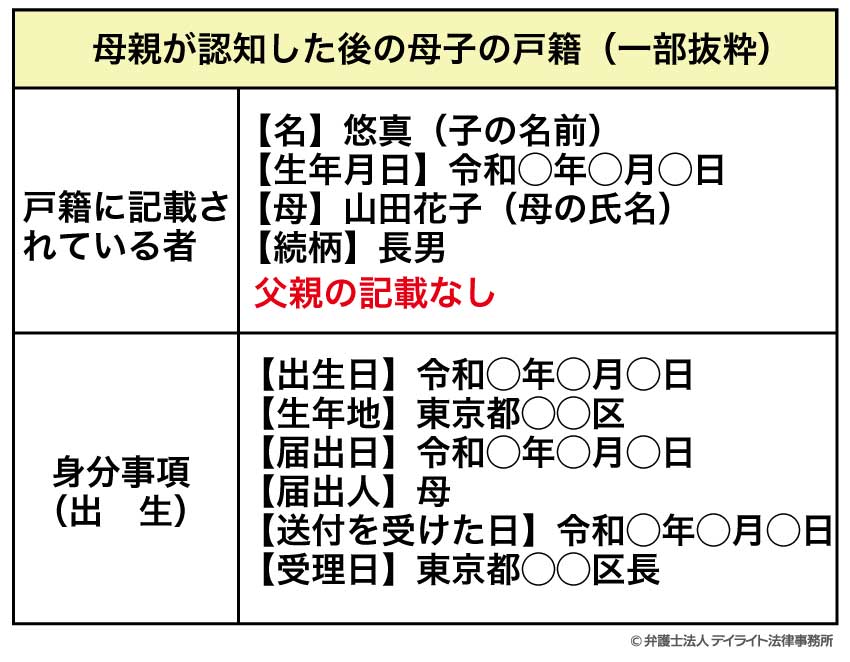

認知されていない場合の戸籍

母親(婚外子)の戸籍

婚外子が入っている母親側の戸籍には父親の氏名が記載されません。

父親の戸籍

婚外子が父親から認知されていない場合、父親の戸籍において婚外子に関する事項は一切記載されません。

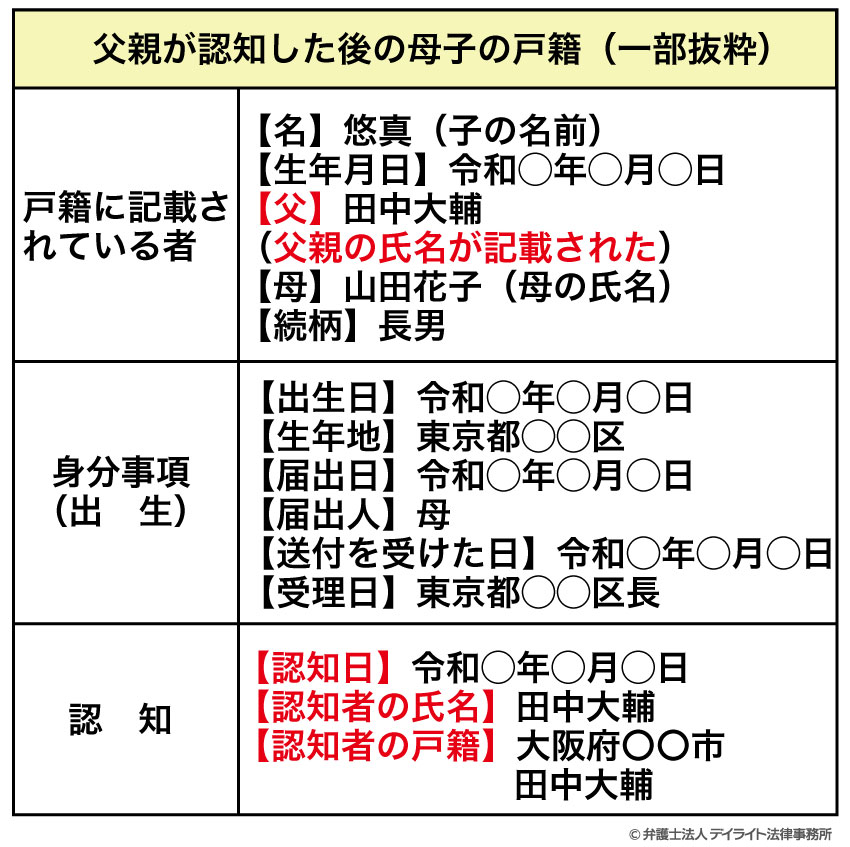

認知された場合の戸籍

母親(婚外子)の戸籍

婚外子が認知された場合には、婚外子の情報が記載されている欄に父親の氏名が記載されます。

また、婚外子の「身分事項」欄に認知に関する情報(認知日や認知した父親の氏名等)が記載されます。

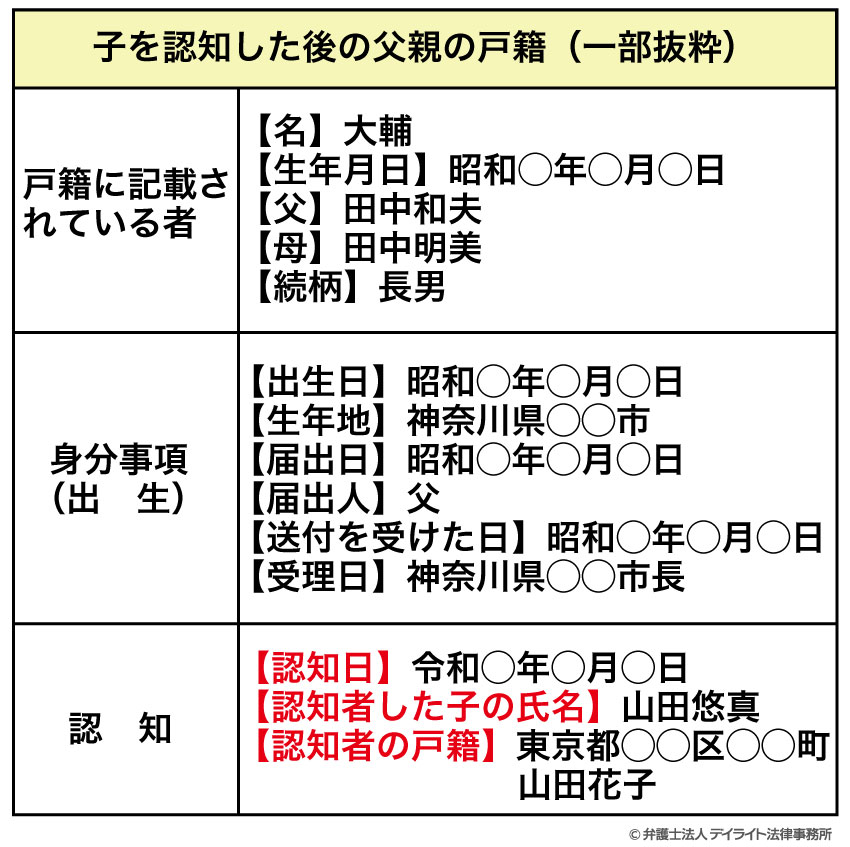

父親の戸籍

父親の「身分事項」欄に認知に関する情報(認知日や認知した子の氏名等)が記載されます。

なお、婚外子は、認知されただけでは父親の戸籍に入ることはできず、父親の姓(名字)を名乗ることもできません。

婚外子が父親の戸籍に入って父親の姓を名乗るためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをして認められることが必要です(認められない場合もあります)。

婚外子の認知

認知とは

「認知」とは、父親が法律上の結婚関係にない女性(母親)との間に生まれた子ども(婚外子・非嫡出子)を自分の子どもであると認めることによって、法律上の親子関係を発生させる手続きのことをいいます。

認知の効果

婚外子が父親から認知されると、生まれたときから父親との間に法律上の親子関係があったものとして扱われます。

これにともなって、親子関係にもとづく法的な権利・義務(相続権や扶養義務など)が発生します。

また、認知された婚外子は、家庭裁判所による「子の氏の変更許可」を受けることによって、父親の姓を名乗り、父親の戸籍に入ることができます(許可を受けられない可能性もあります)。

さらに、外国籍の母親と日本国籍の父親の間に生まれた婚外子については、認知を受けて父親との親子関係が認められることにより、日本国籍を取得できる場合があります。

認知の種類

認知の種類は、その方式によって大きく、①届出による認知(届出認知)、②遺言書による認知(遺言認知)、③裁判による認知(強制認知)の3つに分けられます。

①届出による認知(届出認知)

届出による認知(届出認知)とは、父親が自分の意思で市区町村役場に認知届を提出する方法で行う認知のことをいいます。

届出認知の場合、届出が提出された時点で認知の効力が発生します。

②遺言書による認知(遺言認知)

遺言書による認知(遺言認知)とは、父親が生前に自分の意思で「婚外子を認知する」という内容の遺言書を作成する方法によって行う認知のことをいいます。

遺言認知の場合、父親が亡くなった時点で遺言書の効力が発生し、それと同時に認知の効力も発生します。

亡くなった父親の代わりに、遺言執行者(遺言書の内容にしたがって手続きを進める人のことをいいます。)が市区町村役場に認知届を提出します。

③裁判による認知(強制認知)

裁判による認知(強制認知)とは、父親が認知を拒否する場合や、父親が認知しないまま亡くなってしまった場合などに、子どもの側から裁判所に認知の訴えを提起して、裁判所の判断で強制的に認知を成立させることをいいます。

裁判による認知は、父親が亡くなった後でも行うことができます(死後認知)。

強制認知・死後認知が認められるためには、DNA鑑定の結果など、父親との血のつながりを証明するための客観的な証拠を提出することが必要です。

裁判所の認知を認める判決が確定した時点で、認知の効力が発生します。

なお、いきなり認知の訴え(訴訟)を行うことはできず、原則としてまずは父親と婚外子の間で話し合いや調停による解決をめざす必要があります。

婚外子の相続

婚外子の相続割合

父親の遺産について、婚外子の相続割合は認知されているかどうかによって異なります。

「相続割合(「相続分」ともいいます。)」とは、亡くなった方(「被相続人(ひそうぞくにん)」といいます。)の遺産の取り分のことを指します。

法律(民法)は、相続人の種類ごとに、目安・基準となる相続割合(「法定相続割合」または「法定相続分」といいます。)を定めています。

法定相続割合はあくまでも目安となる数字であり、「必ずそのとおりに遺産を分けなければならない」という強制的なルールではありません。

相続割合について詳しくは以下のページをご覧ください。

もっとも、民法が相続人に対して保障する遺産の最低限の取り分(これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。)は、必ず法定相続割合を基準として計算されます。

遺留分について詳しくは以下のページをご覧ください。

なお、遺産を相続できる「相続人」にあたるのは、①被相続人の配偶者(妻・夫)、②被相続人の子、③被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母など)、④被相続人の兄弟姉妹に限られています。

婚外子は認知されているかどうかによって「被相続人の子」にあたるかどうかが異なります。

認知されている場合

婚外子(非嫡出子)が父親に認知されている場合、婚外子は「被相続人の子」として相続人にあたり、父親の遺産を相続することができます。

また、婚外子の法定相続割合は婚内子(嫡出子)と同じです。

「被相続人の子ども」の法定相続割合は、次のように、父親(被相続人)に配偶者(妻)がいるかどうかによって異なります。

| 法定相続割合 | |

|---|---|

| 配偶者(妻)あり | 妻1/2 :子ども1/2(1/2を子どもの人数で均等割) |

| 配偶者(妻)なし | 子どもの人数で均等割 |

父親(被相続人)の妻はすでに亡くなっており、妻との間に生まれた子ども(婚内子)が2人いるというケースで、父親が婚外子(1人)を生前に認知した。

→ 婚内子・婚外子の法定相続割合には差がないため、人数で均等割したものが相続割合となります。このケースで、婚内子・婚外子の法定相続割合はそれぞれ1/3ずつです。

父親(被相続人)に妻がおり、妻との間に子ども(婚内子)が2人いるケースで、父親が生前に婚外子(1人)を認知した。

→ この場合、妻と婚外子を含む子ども3人で被相続人の遺産を分け合うことになります。このケースで、妻の法定相続割合は、1/2です。また、婚内子・婚外子の法定相続割合はそれぞれ、以下の計算式より1/6ずつです。1/2 × 1/3 = 1/6 (1/2の相続割合を3人で均等割)

遺産相続の順位について詳しくは以下のページをご覧ください。

裁判例紹介〜婚外子相続差別訴訟

すでに説明したように、現在では婚外子(非嫡出子)と婚内子(嫡出子)の法定相続割合に差はありません(平等です)。

かつて民法には、婚外子(非嫡出子)の法定相続割合を婚内子(嫡出子)の半分(2分の1)とする、という規定がありました。

この規定が法の下の平等を定めた憲法第14条に違反するとして争われたのが婚外子相続差別訴訟です。

最高裁は、以下のような事情を考慮して、子ども(婚外子)を個人として尊重し、その権利を保障する観点から、婚外子の法定相続分を半分とする民法の規定を「違憲」と判断しました(最大判平成25年9月4日)。

- 結婚や家族に関する国民の意識が多様化してきたこと

- 欧米諸国で相続割合について差異を設けている国はなく、世界的に見ても限られていること

- 住民票や戸籍、日本国籍の取得などの他の法制度等においても婚内子と婚外子の異なる取り扱いが撤廃されてきたこと

- 遺留分との関係では明確な法律上の差別にあたること

- 規定の存在自体が婚外子に対する差別意識を生じさせかねないこと

- 父母が結婚関係になかったという、子ども自身で選択・修正することができないことがらを理由に不利益を及ぼすべきではないこと

この判決を受けて平成25年12月に民法が改正され、婚外子の法定相続分は婚内子と同等になりました。

認知されていない場合

認知されていない場合、婚外子(非嫡出子)と父親(被相続人)との間には法律上の親子関係がありません。

したがって、婚外子は相続人である「被相続人の子」にあたらず、父親の遺産についての相続権は認められません。

したがって、認知されていない場合の婚外子の法定相続割合はゼロ(なし)です。

婚外子の相続トラブルと対処法

婚外子に関する相続トラブルとして、次のようなものがあげられます。

- 婚外子を入れずに遺産分割協議を行ってしまった

- 婚外子と他の相続人との間で遺産の取り分をめぐる争いが発生した

- 父親の死後に婚外子が認知の訴えを提起した

以下では、それぞれの相続トラブルとその対処法について解説します。

婚外子を入れずに遺産分割協議を行ってしまった

認知された婚外子を入れずに行った遺産分割協議は無効です。

「遺産分割協議」とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めることをいいます。

遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、一人でも相続人が参加しなかった場合、その遺産分割協議は無効となります。

婚外子が父親から認知された場合、婚外子は父親の相続人にあたることから、必ず婚外子を含めて遺産分割協議を行う必要があります。

婚外子を入れずに遺産分割協議を行った場合、婚外子を含む相続人全員で遺産分割協議のやり直しをする必要があります。

このような事態を未然に防ぐためには、遺産分割協議を行う前にしっかりと相続人の調査をすることが大切です。

遺産分割協議の混乱を未然に防ぐために、生前に相続人に対して婚外子がいることを伝えておくことが大切です。

婚外子と他の相続人との間で遺産の取り分をめぐる争いが発生した

遺産分割協議において、認知された婚外子と婚内子や配偶者との間で遺産の取り分をめぐって争いとなり、協議が紛糾することがあります。

遺産分割協議自体には「いつまでに成立させなければならない」という期限はありませんが、相続税の申告や相続した不動産の登記については一定の期限が設けられており、期限を過ぎると不利益を受ける可能性があります。

遺産相続の期限について詳しくは以下のページをご覧ください。

認知された婚外子との間で遺産の取り分をめぐる争いが発生した場合には、相続問題に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

遺産相続をめぐる争いは感情的な対立から長期化する傾向にあります。

法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けることにより、解決までにかかる時間と労力を節約できる可能性が高いといえます。

相続問題を弁護士に相談すべき理由は以下のページをご覧ください。

遺産をめぐる対立を未然に防ぐためには、次のような相続対策をしておくことが考えられます。

- 生前に他の相続人に婚外子の存在を伝えておく

- 婚内子、婚外子への生前贈与(生きているうちに財産を与えることをいいます。)を行う

- 生前に遺言書を作成して遺産の分け方を指定す

相続対策について少しでもわからないことがある場合には、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

遺言書の書き方について詳しくは以下のページからご覧いただけます。

父親の死後に婚外子が認知の訴えを提起した

父親が亡くなった後、認知されていない婚外子が認知を求めて訴え(裁判)を提起することがあります(死後認知)。

死後認知の場合、婚外子は検察官を相手に訴えを提起することとなりますが、検察官から利害関係者である他の相続人(婚内子や父親の配偶者など)に連絡が行われます。

裁判所によって認知を認める判決が出された場合には、婚外子を相続人として取り扱うこと(遺産分割協議に参加させるなど)が必要です。

利害関係人として裁判に参加する場合には、事前に相続問題にくわしい弁護士に相談されるのが良いでしょう。

自分の死亡後に混乱が生じることを避けるためには、①生前に認知の手続きをしておく、②遺言書による認知をする、③他の相続人に婚外子の存在を伝えておく、などの対策をしておくことが考えられます。

婚外子の養育費

婚外子が父親に養育費を請求するためには、父親から認知されることが必要です。

民法は、法律上の親子関係がある場合にはお互いに扶養をする義務(扶養義務)があることを定めています(民法第877条第1項)。

したがって、認知によって婚外子と父親との間に法律上の親子関係が発生した場合、婚外子は父親に養育費を請求することができます。

父親が認知を拒否する場合には、裁判による認知(強制認知または死後認知)によって強制的に法律上の親子関係を発生させることが考えられます。

認知させて養育費をもらう方法について詳しくは以下のページをご覧ください。

婚外子であることのデメリット

婚外子であることのデメリットとして、次のようなものがあります。

- 父親から認知されない限り父親の遺産を相続できない

- 父親から認知されない限り父親に養育費を請求できない

- 父親の戸籍に入ることができない(父親の名字を名乗れない)

- 父親の遺産相続で揉める可能性がある

父親の遺産を相続したい場合や養育費の請求をしたい場合には、父親から認知してもらうことが必要です。

認知の方法についてはすでに解説したとおりです。

婚外子についての相談窓口一覧

婚外子に関する相談窓口として、次のようなものがあります。

法務局の人権相談窓口

婚外子であることを理由に差別・虐待・ハラスメントなどの人権侵害を受けた場合には、法務局の人権相談窓口に相談することができます。

法務局職員または人権擁護委員が相談に対応してくれます。

電話相談のほか、オンラインでの相談を利用することができます。

オンラインでの相談はこちらからご確認ください。

男女共同参画センター

男女共同参画センターは都道府県や市町村の条例等にもとづいて設置された施設で、婚外子であることを理由とする差別等に関する相談等を受け付けています。

それぞれの施設によって利用方法が異なりますので、詳細はそれぞれの男女共同参画センターにご確認ください。

相談センターの一覧はこちらからご確認ください。

引用:男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧|総務省行政評価局・総務省行政相談センター

市区町村の相談窓口

各市区町村には、広く子どもや母親からの相談を受け付ける相談窓口が設置されています。

利用方法や相談内容は各市区町村によって異なりますので、詳細は各市区町村のホームページ等をご確認ください。

弁護士

婚外子の認知や相続に関して相談したい場合には、法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士にも専門分野があることから、相続問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

相続問題を弁護士に相談すべき理由は以下のページをご覧ください。

婚外子のよくあるQ&A

![]()

婚外子に相続させたくない場合の対処法とは?

![]()

![]()

![]()

![]()

また、遺産の最低限の取り分である「遺留分」も保障されることになります。

婚外子に遺産を相続させたくない場合の対処法として、次のようなものがあります。

婚外子に相続を放棄してもらう

婚外子を説得して、遺産の相続を辞退してもらう方法(これを「相続放棄」といいます。)です。

相続放棄について詳しくは以下のページをご覧ください。

婚外子の取り分をゼロとする遺言書を作成する

婚外子の取り分をゼロとする遺言書を作成し、さらに婚外子を説得して遺留分を放棄してもらうという方法です。

遺留分は遺言書によっても奪うことができない権利ですが、婚外子の意思で辞退(放棄)することはできます。

遺留分の放棄について詳しくは以下のページをご覧ください。

婚外子以外に遺産を生前贈与する

婚外子以外の者(他の相続人など)に財産を生前贈与をすることで、遺産相続の対象となる財産をできるだけ減らしておくことが考えられます。

もっとも、一定の条件を満たす生前贈与は、遺留分の請求対象となります。

したがって、婚外子に一切財産を渡したくないという場合には、婚外子を説得して遺留分を放棄してもらう必要があります。

遺留分について詳しくは以下のページをご覧ください。

このように、認知された婚外子には法律で遺留分が保障されているため、父親(被相続人)や他の相続人が一方的に婚外子の遺留分までも奪うことはできません。

まとめ

- 婚外子とは、結婚関係にない男女の間に生まれた子どものことをいいます。

- 婚外子は父親から認知されない限り、父親との間に法律上の親子関係は認められません。

- 認知によって婚外子と父親との間に法律上の親子関係が発生すると、婚外子は父親の遺産を相続できるようになるほか、父親に養育費を請求できるようになります。

- 婚外子は母親の戸籍に入ります。

- 父親に認知された場合、母親の戸籍に入っている婚外子の欄には、父親の氏名と認知された事実が記載されます。

父親の戸籍には、認知した婚外子の氏名と認知した事実が記載されます。

- 婚外子は認知されたという事実だけで父親の戸籍に入る(父親の名字を名乗る)ことはできず、父親の戸籍に入る(父親の名字を名乗る)ためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをして認められることが必要です。

- 遺産相続や養育費の支払いをめぐって、婚外子の認知がトラブルになるケースは少なくありません。

婚外子の認知に関する相続トラブルについては、相続問題にくわしい弁護士に相談されることを強くおすすめします。

- 当事務所では、相続問題に強い弁護士で構成する「相続対策専門チーム」を設置しています。

婚外子の相続のほか、遺言書の作成や遺産分割協議、相続登記、相続税の申告・節税対策など、相続全般に関するご相談を幅広くうけたまわっていますので、ぜひお気軽にご相談ください。