公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう「公文書」としての遺言書です。

遺言書を作成するなら「公正証書遺言」がもっともトラブル防止効果が高く、お勧めです。

遺言書があれば、遺産分割方法や相続方法を指定できるので、希望通りに次の世代へ財産を受け継がせられます。

法定相続人以外の人へ遺贈するためにも遺言書は必須です。

ここでは、公正証書遺言の意味、公正証書遺言が他の種類の遺言書より優れている理由、作成方法や必要書類、費用など必要な知識を弁護士が解説しています。

これから遺言書を作成したい方はぜひ参考にしてみてください。

目次

公正証書遺言とは

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、公証人(こうしょうにん)に作成してもらう「公文書」としての遺言書です。

公証人というのは、法務大臣が任命する公務員であり、全国各地の公証役場において、ある事実の存在等について、証明・認証することを業務としている人達です。

公正証書遺言は、公証人に職務として作成してもらえるので、要式違反で無効になる可能性が限りなく低く、公証役場で保管されるので紛失や書き換えなどのリスクもありません。

自分で遺言書の書き方がわからない方でも公証人に作成してもらえるので安心できるでしょう。

ただし公正証書遺言を作成するには公証役場への申込みをしなければなりませんし、必要書類も多く費用もかかります。

また、公正証書遺言を作成する際、公証人は形式面についてのチェックを行いますが、「内容面に関して、どうすべきか」という助言はしてくれません。

そのため、公正証書遺言の案分作成や調整に関しては相続に強い弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。

公正証書遺言の効力

公正証書遺言は遺言の一種です。

他の遺言と違う特別な効力が認められる、というものではありません。

相続についてどのようなことが決められるか(「だれに相続させるか」「どの人にどれだけ相続させるか」など)、遺言で決めたことがどのような効力をもつか、といったことについては、他の方式の遺言と同じ効力を持つのみです。

ただ、後述するように、公正証書遺言には多くのメリットがあります。

遺言書を公正証書にするメリット

公正証書遺言には以下のようなメリットがあります。

無効になりにくく相続争いを避けやすい

せっかく遺言書を作成しても、無効になってしまっては意味がありません。

遺言書作成時には厳格な要式に従わねばならないので、法律の知識がないとどうしても間違ってしまいやすい問題があります。

自筆証書遺言は誰もチェックしてくれないので、無効になりやすく、法務局に預ける場合も内容面のチェックは受けられません。

公正証書遺言であれば公証人が職務として作成してくれるので、要式違反で無効になるリスクはありません。

きちんと本人確認した上で遺言書が作成されるので、人違いによって「偽物」といわれる可能性もほとんどなく、「詐欺」や「脅迫」によって作成されたなどと主張されるリスクも極めて低くなります。

一部の相続人が遺言書の内容に納得できなくても「遺言書は無効」などと主張されて相続争いにつながるリスクを低減できるメリットがあります。

紛失、変造、破棄隠匿のリスクがない

公正証書遺言は公証役場で保管されるので、紛失や書き換え、破棄や隠匿のリスクがありません。

遺言者が自分で保管していると遺言書をなくしてしまう可能性もありますが、公正証書遺言なら自分で保管する必要がなく安心です。

文字を書けない、寝たきりの状態でも作成できる

自筆証書遺言は自筆しないといけないので、文字を書けない状態では作成できません。

公正証書遺言であれば、文字を書けない方や寝たきりの方であっても公証人に内容を伝えて作成してもらえます。

寝たきりでも自宅や病院、介護施設などへ出張してきてもらって作成できるのは大きなメリットとなるでしょう。

より確実に遺言者の希望を実現できる

せっかく遺言書を作成するなら、確実に内容を実現したいものです。

公正証書遺言であれば無効になりにくく相続人に発見されやすいので、他の種類の遺言書より確実に内容を実現できます。

正本、謄本をなくしても再申請できる

公正証書遺言を作成すると遺言者本人に正本や謄本などの写しを交付されますが、長期間が経過すると紛失してしまうケースもあるでしょう。

公証役場に申請すると、謄本を再交付してもらえます。

自筆証書遺言と異なり、なくしたときに書き直しの必要がないのも大きなメリットです。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言には以下のようなデメリットもあります。

内容面についてのサポートはない

公正証書遺言は、遺言をする人が伝えた内容をもとに遺言書が作成されるのであって内容についての提案は期待できません。

すなわち、相続には、遺留分、寄与分、特別受益などの問題があります。

しかし、公証役場からはこれらのトラブルを回避できる遺言書についてのサポートを受けることはできないでしょう。

また、相続税対策についても公証役場はサポートできません。

このような内容面についてのサポートを受けるためには相続専門の弁護士や税理士にご相談されたほうが良いでしょう。

手間がかかる

公正証書遺言を作成するには、公証役場へ申込みをして公証人に内容を伝え、必要書類を集めてまた公証役場へ行かなければなりません。

このように手間と一定の時間がかかります。

弁護士に公正証書遺言の作成をご依頼されると、公証役場に持ち込む文面の作成から、必要書類の準備、作成日時の調整などをすべて行ってくれるため、スムーズに、かつ、楽に進めることが可能です。

費用がかかる

公正証書遺言を作成する際には数万円程度の費用がかかります。

また、弁護士に公正証書遺言のサポートをご依頼される場合は、その分の報酬が別途必要となります。

証人が必要

公正証書遺言を作成するには2名の証人を用意しなければなりません。

自分で用意できない場合には公証人に紹介してもらえますが、別途証人の費用がかかります。

弁護士に公正証書遺言の作成をご依頼される場合、その弁護士や事務員などが証人になってくれる可能性もあるのでご相談されてみてください。

内容を公証人に知られる

公正証書遺言を作成するときには公証人と証人に内容を知られます。

公証人には法律上の守秘義務がありますし証人から第三者へ遺言内容が漏れる可能性も極めて低いといえますが、どうしても内容を誰にも知られたくない方もおられるでしょう。

その場合には「秘密証書遺言」を利用する方法があります。

秘密証書遺言は、遺言者が自分で遺言書の文面を作成して封入し、存在だけを公証役場で認証してもらう遺言書です。

ただし要式違反で無効になるリスクはありますし、自分で保管しなければなりません。

破棄隠匿や紛失などの危険も高いので、「確実性」を重んじるのであればお勧めはしにくいタイプの遺言書です。

公正証書遺言のメリットとデメリットのまとめ

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

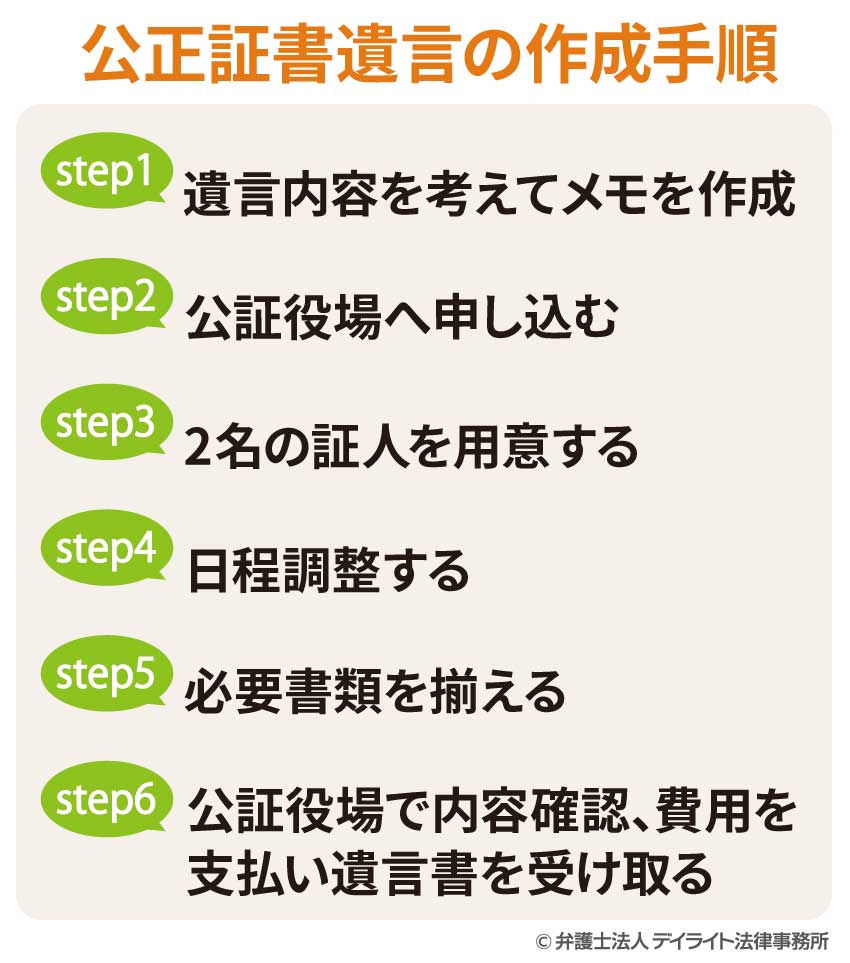

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言を作成するときには以下の手順で進めましょう。

STEP1 遺言内容を考えて簡単なメモを作成する

まずはどのような遺言をしたいのか、内容を考えましょう。公証役場では「遺言書の内容」についての相談はできません。誰にどの遺産を受け継がせるのかなどの遺言内容は事前にすべて自分で決めておく必要があります。

遺言の内容面は、相続発生後のトラブルを防止し、遺言者の想いを承継させるためにとても重要です。そのため、できるだけ弁護士へ相談しましょう。

遺言内容が決まったら、簡単にメモ書きしておくようお勧めします。書面があると公証人に内容を伝えやすくなるからです。

STEP2 公証役場へ申し込む

弁護士に依頼されない場合は、お近くの公証役場へ遺言書作成の申込みをご自身で行うこととなります。

公証役場は全国各地にあり、どの役場を利用してもかまいません。

ご自宅や勤務先から近い場所の公証役場へ連絡するとよいでしょう。

STEP3 2名の証人を用意する

公正証書遺言を作成するには「2名の証人」が必要なので、用意しましょう。

基本的に誰を証人にしてもかまいませんが、以下のような人には証人資格がありません。

- 未成年者

- 推定相続人

- 受遺者

- 推定相続人、受遺者の配偶者、親や子どもなどの直系血族

- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人

上記に当てはまらない親族などに依頼するとよいでしょう。

見つからないときには弁護士にご相談されると良いでしょう。

STEP4 日程調整する

担当の公証人と、公正証書遺言を作成する日にちを決めます。

証人にも来てもらわねばならないので、日時と場所を伝えましょう。

STEP5 必要書類を揃える

公正証書遺言を作成するにはいくつかの必要書類があります。

公証人から伝えられるので、弁護士に依頼されない場合は、作成日までにご自身で揃えましょう。

STEP6 公証役場で内容確認、費用を支払い遺言書を受け取る

取り決めた日時に公証役場へ行くと、公証人が遺言書を作成してくれています。

内容を確認し、間違いがなければ署名押印しましょう。

こうして遺言書が完成したら、その場で現金で費用を払わねばなりません。

すべての手続が完了すると、遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言者には謄本や正本などの写しが交付されます。

公正証書遺言の作成日当日にすべきこと

公正証書遺言の作成の全体の流れを説明しました。

ここでは、いざ公正証書遺言を作成する日の流れについて、わかりやすくご説明します。

公正証書遺言を作成する場合、基本的には以下の流れとなります。

- ① 公証役場にて受付

- ② 待合スペースで待機

- ③ 公証人に挨拶

- ④ 公証人からのヒアリング

- ⑤ 遺言内容の読み聞かせ

- ⑥ 署名押印

- ⑦ お金を払って書類を受け取る

- ⑧ 終了

公証役場にて受付

公証役場にて受付まず、公証役場にて受付を済ませます。このとき、必要書類を渡すことが多いです。

公正証書遺言は公証人に出張してもらって作成する場合もありますが、その場合は公証役場ではなく、待ち合わせ場所に向かうことになります。

![]()

待合スペースで待機

待合スペースで待機通常、すぐに公証人の席に通されることは少なく、公証人の準備が整うのを待つことが多いです。

待合スペースにはソファなどがおいてあります。

![]()

公証人に挨拶

公証人に挨拶公証人の準備ができたら、公証人の席。(通常パーテーションなどで区切られたブースが多い。)に通され、挨拶をします。

公証人と初めて会う場合は名刺を渡されるでしょう。

![]()

公証人からのヒアリング

公証人からのヒアリング公証人から簡単な質問があります。

この質問は、本人確認のためと、遺言者については遺言能力の有無を判断するために行われます。

緊張せずにリラックスして回答されるとよいでしょう。

![]()

遺言内容の読み聞かせ

遺言内容の読み聞かせヒアリングが終わると、公正証書遺言の内容を公証人が一言一句読み上げます。

遺言者の手元にも同一内容の遺言書がありますので、ここでは公証人の読み上げを聞きながら、遺言内容に間違いがないか確認されてください。

![]()

署名押印

署名押印読み上げの後、関係者(公証人、遺言者、証人2名)がそれぞれ公正証書遺言に署名押印を行います。

遺言者が手が不自由などで署名できないようなケースでは公証人が代筆をしてくれます。

![]()

お金を払って書類を受け取る

お金を払って書類を受け取る署名押印後、受付にて、手数料を支払い、公正証書遺言の謄本や領収書等の書類を受け取ります。

![]()

終了

終了以上で、公正証書遺言の作成が終了します。

公正証書遺言の必要書類

公正証書遺言を作成するときの必要書類は以下の通りです。

遺言者の本人確認書類

遺言者の本人確認書類 相続人の戸籍謄本(遺言者と相続人の関係がわかるもの)

相続人の戸籍謄本(遺言者と相続人の関係がわかるもの) 受遺者の住民票

受遺者の住民票 証人の本人確認書類

証人の本人確認書類 財産を確認する書類

財産を確認する書類 遺言執行者に関する資料

遺言執行者に関する資料

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言内容を実現する人です。

遺言者の死後に不動産の名義変更、預金の払い戻し、寄付や子どもの認知などの具体的な手続きを行います。

相続人や受遺者が自分で手続きをしなくても遺言執行者が対応できるので、確実に遺言内容を実現しやすくなるメリットがあります。

破産者や未成年でなければ遺言執行者になれますが、親族から選任すると感情的な対立を招いてトラブルになるケースも少なくありません。

弁護士など、法律知識を持っていて客観的な立場から相続手続きを進められる専門家を選任しておくと、手続きもスムーズに進みトラブルも防止しやすくお勧めです。

公正証書遺言にかかる費用

公正証書遺言を作成する際には以下の費用がかかるので、それぞれについていくらになるのか解説します。

- 公正証書遺言作成の手数料

- 証人にかかる費用

- 出張費用

遺言書作成の手数料

公正証書遺言の作成そのものにかかる手数料です。

すべてのケースで払わねばなりません。

| 金銭の総額 | 手数料 |

|---|---|

| 50万円以下のもの | 3000円 |

| 50万円を超え100万円以下のもの | 5000円 |

| 100万円を超え200万円以下のもの | 7000円 |

| 200万円を超え500万円以下のもの | 1万3000円 |

| 500万円を超え1000万円以下のもの | 2万0000円 |

| 1000万円を超え3000万円以下のもの | 2万6000円 |

| 3000万円を超え5000万円以下のもの | 3万3000円 |

| 5000万円を超え1億円以下のもの | 4万9000円 |

| 1億円を超え3億円以下のもの | 4万9000円に超過額5000万円までごとに15000円を加算 |

| 3億円を超え10億円以下のもの | 10万9000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算 |

| 10億円を超えるもの | 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算 |

| 算定不能のもの | 13000円 |

上記の手数料は「遺産を受け取る人ごと」に計算されます。

たとえば長男が600万円、次男が400万円の遺産を受け取る場合には、「20000円 + 13000円 = 33000円」となります。

また遺産額が1億円未満の場合、全体に13000円が加算されます。上記のケースでは33000円 + 13000円 = 「46000円」がかかる計算となります。

証人の日当

公証人に証人を紹介してもらう場合には証人の日当を払わねばなりません。

公証役場によっても異なりますが、1名について7000~15000円程度となります。

公証人の出張費用

遺言者が寝たきりや入院中などで公証役場へ行けない場合、公証人に出張してきてもらえます。

その際には手数料が割増しになり、公証人の出張費用も払わねばなりません。

- 手数料…基本料金の1.5倍

- 日当…4時間までなら1万円、1日出張なら2万円

- 交通費…実費

費用の支払い方法

公正証書遺言にかかる費用は、遺言書作成日に現金で払わねばなりません。

事前に公証人からいくらの費用がかかる確認し、予定されている日に現金を持参しましょう。

公正証書遺言の作成は誰に相談すべき?

公正証書遺言を作成する場合、後々トラブルを避けるために、専門家に事前に相談されることをお勧めいたします。

ここで注意すべき点は、「誰に」相談すべきかということです。

結論としては、相続問題に精通した弁護士への相談を強くお勧めいたします。

公正証書遺言については、現在、弁護士の他に司法書士、税理士、行政書士、その他の団体などがサポートしているようです。

しかし、弁護士以外の者が遺言書作成等の法律事務を扱うのは、法律で原則として禁止されています(弁護士法72条)。

これは、弁護士以外の者が法律事務に関与すると、間違った対応や詐欺的な行為等により深刻な事態に陥る可能性があるからです。

司法書士、行政書士などの士業については、一定の範囲内で法律事務を扱うことも許されていますが、サポートできる範囲が限定されているため、公正証書遺言の相談は弁護士がベストです。

そして、相続に関する相談は弁護士が最適として、次に、どの弁護士に相談するかが問題となります。

弁護士は法律の専門家ですが、法律と一口に言っても、様々な分野があります。

相続などの家事分野の他にも、刑事事件や企業法務など、弁護士の業務は多岐にわたっています。

したがって、できるだけ相続問題に注力した弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

公正証書遺言についてのよくあるQ&A

![]()

公正証書遺言はもめることがない?

![]() 公正証書遺言遺言は作成に慣れた公証人が作成するため、他の形式の遺言書に比べてトラブルにつながるケースは少ないものの、もめるケースはゼロではありません。

公正証書遺言遺言は作成に慣れた公証人が作成するため、他の形式の遺言書に比べてトラブルにつながるケースは少ないものの、もめるケースはゼロではありません。

公正証書遺言でもめるケースは、①遺言の効力が問題となるケース、②遺留分を侵害しているケース、③遺産の分け方についてもめるケース、④死後の相続手続きが不透明なケースの4つに分類されます。

この問題について、くわしくは下記のページをご確認ください。

![]()

公正証書遺言があるのに遺留分を請求できる?

![]() 公正証書遺言があっても、遺留分を請求することはできます。遺留分は法律によって保障されている権利であり、遺言によっても奪うことはできません。この問題について、くわしくは下記のページをご参照ください。

公正証書遺言があっても、遺留分を請求することはできます。遺留分は法律によって保障されている権利であり、遺言によっても奪うことはできません。この問題について、くわしくは下記のページをご参照ください。

![]()

公正証書遺言の内容を相続人に通知すべき?

![]() 公正証書遺言の内容を相続人に通知する義務があるのは、遺言執行者が指定・選任されている場合となります。

公正証書遺言の内容を相続人に通知する義務があるのは、遺言執行者が指定・選任されている場合となります。

この場合、遺言執行者には公正証書遺言の内容を相続人に通知すべき法律上の義務があります。

この問題について、くわしくは下記のページをご参照ください。

![]()

公正証書遺言を開示請求できる?

![]() 公正証書遺言については、公証役場に対して開示請求をすることができます。

公正証書遺言については、公証役場に対して開示請求をすることができます。

開示請求の流れや必要書類について、くわしくは下記のページをご参照ください。

![]()

認知症でも公正証書遺言が無効となるのは稀なの?

![]() 作成される公正証書遺言の全体総数の中で、認知症の方が作成した公正証書遺言が無効となる場合は決して多くはないでしょう。

作成される公正証書遺言の全体総数の中で、認知症の方が作成した公正証書遺言が無効となる場合は決して多くはないでしょう。

しかし、認知症を理由に公正証書遺言の無効が裁判で争われた場合、無効と判断されるケースもあるので注意が必要です。

公正証書遺言が無効となる場合について、くわしくは下記のページをご参照ください。

まとめ

以上、公正証書遺言について、メリットやデメリット、作成の流れ、費用など詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

公正証書遺言には、様々なメリットがありますが、デメリットもあります。

特に、内容面については公証役場での助言は期待できないため、注意が必要です。

また、素人の方が自分の力だけで公正証書遺言を作成するのは大変だと思われます。

このように遺言書作成は、専門家ではなければ判断が難しいため一度弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事が遺言書作成を検討されている方にとってお役に立てれば幸いです。