遺産放棄とは、一般に、全部または一部の遺産を引き継がないということを他の相続人との間で合意することをいいます。

この記事では、遺産放棄の要件や手続きの流れ、注意点などについて、相続に強い弁護士がわかりやすく解説します。

遺産放棄と似た言葉である「相続放棄」との違いについても解説していますので、参考にされてみてください。

遺産放棄とは

遺産放棄の意味

遺産放棄とは、一般に、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めることをいいます。)において、他の相続人との間で全部または一部の遺産を引き継がないことについて合意する(遺産分割協議を成立させる)ことをいいます。

遺産放棄は「財産放棄」と呼ばれることもありますが、「遺産放棄」と「財産放棄」のどちらも法律上の用語・制度ではありません。

遺産放棄と相続放棄との違い

「遺産放棄(財産放棄)」と似ている言葉として「相続放棄」があります。

両者は「遺産を受け取らない」という効果をもたらす点で共通していますが、さまざまな違いがあります。

次の表は、遺産放棄(財産放棄)と相続放棄の違いをまとめたものです。

| 遺産放棄(財産放棄) | 相続放棄 | |

|---|---|---|

| 法的な位置付け | 法律上の制度ではない | 法律上(民法上)の制度 |

| 手続きの方法 | 遺産分割協議への参加と合意 | 家庭裁判所に対する申立て |

| 手続きの期限 | なし | あり(相続開始を知ったときから3ヶ月以内) |

| 相続権(相続人の地位) | 失わない | 失う |

| 遺産の一部の放棄 | できる | できない |

| 債務等の相続 | 相続する | 相続しない |

| 撤回・取消し | 遺産分割協議成立前であればできる | できない |

法律上の制度か

相続放棄は法律上の制度ですが、遺産放棄(財産放棄)は法律上の制度ではありません。

遺産放棄(財産放棄)をするための要件(条件)や効果は法律で定められておらず、当事者同士で自由に話し合って合意することができます。

これに対して、相続放棄をするための要件(条件)や、相続放棄をした場合にどのような効果が発生するのかは、民法で定められています。

家庭裁判所への申述が必要か

遺産放棄(財産放棄)をする場合、家庭裁判所への申述(申立て)をする必要はありません。

ただし、遺産放棄(財産放棄)が認められるためには、遺産分割協議に参加して遺産を受け取らないことについて他の相続人全員に合意してもらうこと(遺産分割協議の成立)が必要です。

これに対して、相続放棄をするためには、家庭裁判所に書面で申立て(申述)をして受理される(認められる)ことが必要です。

相続放棄はそれぞれの相続人が単独で手続きをすることができ、他の相続人との話し合いや合意は必要ありません。

手続きの期限があるか

遺産放棄(財産放棄)について、いつまでに手続きをしなければならないという期限は特に定められていません。

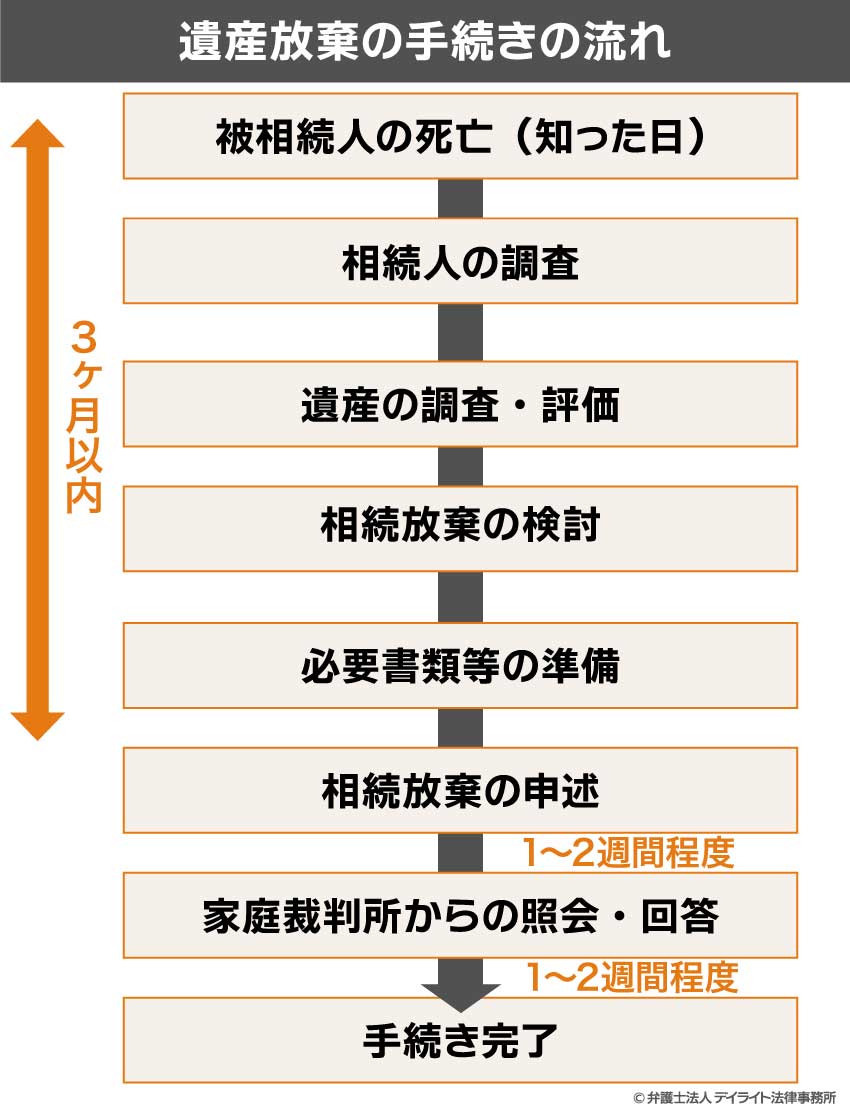

これに対して、相続放棄は、相続が開始したこと(被相続人(亡くなって財産を相続される方のことです。)が亡くなったこと)を知ったときから3ヶ月以内にしなければならない、という手続きの期限(これを「熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。)が定められています(民法915条)。

熟慮期間を過ぎると原則としてもはや相続放棄をすることはできなくなり、遺産を相続したものとして扱われます。

相続権(相続人の地位)を失うか

遺産放棄(財産放棄)をした場合でも、相続権(相続人の地位)を失うことはありません。

これに対して、相続放棄をした場合には、はじめから相続人ではなかったものとして扱われ、一切の相続権(相続人の地位)を失います。

したがって、相続人として遺産分割協議に参加することもありません(できません)。

遺産の一部のみを放棄できるか

遺産放棄(財産放棄)の場合には、一部の遺産のみを放棄する(受け取らない)という選択をすることができます。

これに対して、相続放棄の場合にははじめから相続人にならなかったものとして扱われるため、一部の遺産のみを放棄することはできず、一切の遺産を受け取れなくなります。

被相続人の債務を引き継ぐか

被相続人に債務(借金やローンなどのことです。)があるケースでは、遺産放棄(財産放棄)をした場合であっても、被相続人の債務を引き継ぐことになります。

被相続人の債務(借金やローン)等は、相続が開始すると同時に、法定相続分(民法で定められた一定の割合のことです。)にしたがって当然に相続人に引き継がれると解釈されているためです。

遺産放棄(財産放棄)をしても「相続人」としての地位は失われないため、法定相続分にしたがって債務を相続することになります。

これに対して、相続放棄をした場合にははじめから相続人にならなかったものとして扱われるため、被相続人の債務は一切引き継ぎません。

撤回・取消しができるか

遺産放棄(財産放棄)の場合、遺産分割協議の成立前であればいつでもその意思表示の撤回・取消しが認められます。

また、遺産分割協議の成立後であっても、他の相続人全員が合意してくれれば遺産放棄(財産放棄)の撤回・取消しをすることができます(遺産分割協議をやり直すことができます)。

これに対して、相続放棄の場合、申立てが家庭裁判所に受理された後は原則として撤回や取消しが認められません。

相続には3種類ある

遺産相続の方法には、①単純承認、②限定承認、③相続放棄の3種類があります。

それぞれの内容は次のとおりです。

| 単純承認 | 被相続人のプラスの遺産・マイナスの遺産を含む一切の遺産を無条件で引き継ぐ(相続する)ことをいいます。 |

| 限定承認 | 被相続人のプラスの遺産がマイナスの遺産を上回る限度で遺産を相続することをいいます。 |

| 相続放棄 | プラスの遺産・マイナスの遺産を含む被相続人の遺産を一切引き継がないことをいいます。 |

②限定承認または③相続放棄をするためには、3ヶ月の熟慮期間内にどれを選択するかを決めて手続きをする必要があります。

何もせずに熟慮期間を過ぎると、①単純承認をしたものとして扱われます(法定単純承認)。

遺産放棄の位置付け

遺産放棄(財産放棄)する場合には、単純承認または限定承認を選択した上で、相続人として遺産分割協議に参加することになります。

遺産放棄の要件

遺産放棄(財産放棄)が認められるための要件は、遺産を引き継がないという内容の遺産分割協議を成立させることです。

また、遺産分割協議が成立するためには、相続人全員が参加して合意することが必要です。

他の相続人が一人でも遺産分割協議に参加していない場合や、一人でも遺産放棄(財産放棄)に反対している場合には、遺産放棄(財産放棄)をすることができません。

遺産放棄の期限

遺産放棄(財産放棄)について、いつまでに手続きをしなければならないという期限はありません。

ただし、相続手続きには期限が定められているものがあります。

遺産分割協議が終わっていない場合には手続きに支障が出たり、期限を守れないことで不利益を受けたりする可能性があるため、遺産放棄(財産放棄)をするために遺産分割協議は、できるだけすみやかに行うことが大切です。

相続放棄の要件

相続放棄が認められるためには、次の3つの要件を満たすことが必要です。

- ① 家庭裁判所に申述をすること

- ② ①の申述が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行われること

- ③ 家庭裁判所が申述を受理すること

相続放棄の期限

相続放棄の要件②にあるように、相続放棄には「相続の開始(被相続人が亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内」という期限(熟慮期間)があります。

この期限(熟慮期間)を過ぎると、遺産を相続するもの(単純承認)として扱われ、その後は相続放棄をすることができなくなります。

遺産放棄の特徴

遺産放棄(財産放棄)のメリットとデメリット

遺産放棄(財産放棄)には次のようなメリット・デメリットがあります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

遺産放棄のメリット

遺産放棄(財産放棄)をしても相続権(相続人の地位)を失うことはありません。

したがって、遺産放棄(財産放棄)後に新たな遺産が発見された場合には、その遺産を相続できる可能性があります。

相続権が後順位の相続人に移動することもないため、そのための調整をする必要もありません(相続権の移動については後ほど解説します)。

また、家庭裁判所での手続きは不要であり、膨大な必要書類を準備する必要がありません。

遺産放棄のデメリット

遺産放棄(財産放棄)をしても相続人の地位を失うことはないため、被相続人に債務(借金やローンなど)がある場合には、相続人として債務を引き継ぐ必要があります。

また、遺産放棄(相続放棄)をするためには遺産分割協議に参加する必要があるため、相続人同士の仲が悪い場合はトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄には次のようなメリット・デメリットがあります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

相続放棄のメリット

相続放棄をすると初めから相続人にならなかったものとして扱われるため、被相続人の債務(借金やローンなど)を引き継ぐことはありません。

また、相続放棄が認められれば相続人として遺産分割協議に参加する必要がなくなるため、不仲の相続人と関わらなくて済みます。

なお、相続放棄の手続きはそれぞれの相続人が単独(1人)で行うことができ、他の相続人の協力は不要です。

さらに、相続放棄をした場合には、遺産の名義変更や相続税の申告・納付などの面倒な相続手続きをする必要がなくなります。

相続放棄のデメリット

相続放棄をすると遺産を一切相続できなくなります。

また、一度した相続放棄は原則として撤回や取消しが認められません。

相続放棄後に知られていなかった高価な遺産が新たに発見された場合でも、もはやその遺産を相続することはできません。

さらに、被相続人に借金があるケースで、相続放棄をすることで後順位の相続人に相続権が移動する場合には、後順位の相続人に迷惑がかかる可能性があります。

遺産放棄をした方がよいケース

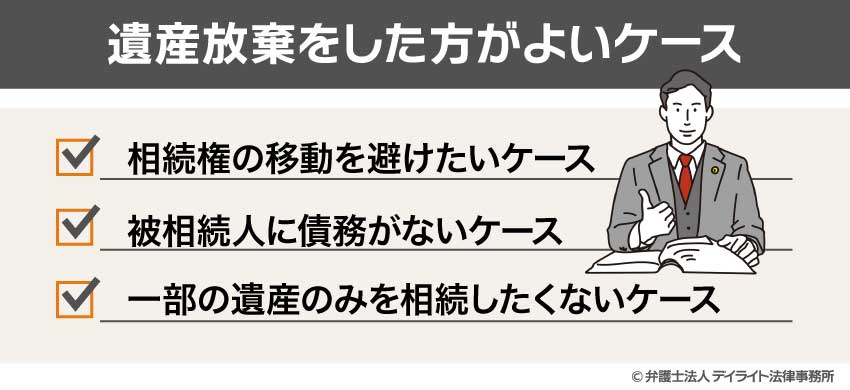

次のようなケースでは、相続放棄ではなく遺産放棄(財産放棄)をした方がよいでしょう。

相続権の移動を避けたいケース

相続放棄をすることで相続権の移動が発生するケースで、相続権の移動を避けたい場合には、相続放棄ではなく遺産放棄(財産放棄)をするのがよいでしょう。

相続権の移動とは、優先順位の高い相続人から低い順位の相続人に相続権が移ることをいいます。

相続人には相続の優先順位が定められており、①第一順位(被相続人の子ども)、②第二順位(被相続人の直系尊属(父母・祖父母等))、③第三順位(被相続人の兄弟姉妹)、の順となっています。

※配偶者(妻・夫)は常に優先的に遺産を相続します。

相続権の移動を避けたいケースとは、例えば次のようなケースです。

被相続人の妻と子どもが相続人となるケースで、子ども(第一順位の相続人)は母親(被相続人の妻)にすべての遺産を相続させたいと考えている。

しかし、子どもが相続放棄をすると、後順位の相続人である兄弟姉妹に相続権が移動することとなる(第二順位の相続人である父母・祖父母はすでに他界している)。

このようなケースでは、相続放棄をするのではなく、母親(被相続人の妻)に遺産のすべてを相続させ、子どもの取り分をゼロとする遺産分割協議を成立させる(子どもが遺産放棄(財産放棄)を行う)のがよいといえます。

被相続人に債務がないケース

被相続人に債務(借金やローンなど)がないケースでは、相続放棄ではなく遺産放棄(財産放棄)をするのがよいでしょう。

相続放棄をしてしまうと、その後に事情が変わった場合(例えば、新たな遺産が見つかった場合など)でも、原則として撤回や取消しをすることができません。

被相続人に債務がないのであれば、柔軟な対応が可能な遺産放棄(財産放棄)を選択しておくのが安全です。

一部の遺産のみを相続したくないケース

「一部の遺産については相続したいが、一部の遺産については相続したくない」というケースでは、相続放棄ではなく遺産放棄(財産放棄)をするのがよいでしょう。

相続放棄の場合、一部の財産のみを相続しないという選択はできません。

相続放棄をした方がよいケース

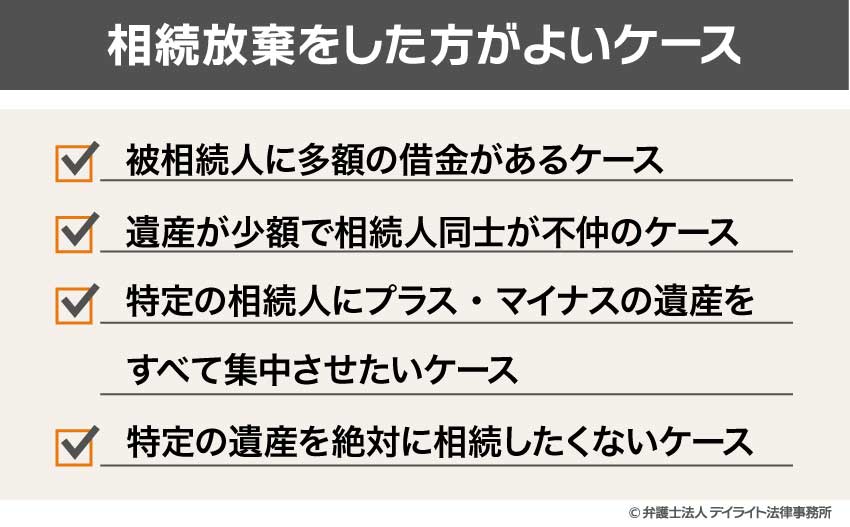

次のようなケースでは、遺産放棄(財産放棄)ではなく相続放棄をした方がよいでしょう。

被相続人に多額の借金があるケース

被相続人に多額の借金があり、相続人による返済が困難なケース(あるいは返済したくないケース)では、相続放棄をしたほうがよいといえます。

遺産が少額で相続人同士が不仲のケース

価値のある遺産が少なく、相続人同士の仲がよくないケースでは、相続放棄をしたほうがよいといえます。

相続人同士が不仲のケースでは相続トラブルに発展することが少なくなく、一度トラブルになると長期化する傾向にあります。

トラブルの解決に要する時間と労力(状況によっては弁護士費用がかかることもあります。)と得られる遺産の価値を比較して、後者の価値方が小さい場合には、相続放棄をするメリットが大きいといえます。

特定の相続人にすべての遺産を相続させたいケース

特定の相続人にマイナスの遺産を含むすべての遺産を相続させたいケースでは、他の相続人全員が相続放棄をします。

例えば、被相続人のプラスの財産と借金のほとんどが家業に関するものであり、家業を継ぐ長男にすべてを引き継がせたい場合などです。

特定の遺産を絶対に相続したくないケース

特定の遺産を絶対に相続したくないというケースでは、相続放棄をするのがよいでしょう。

例えば、遺産の大半が管理の大変な山林であり、相続人同士で管理を押し付け合っているようなケースです。

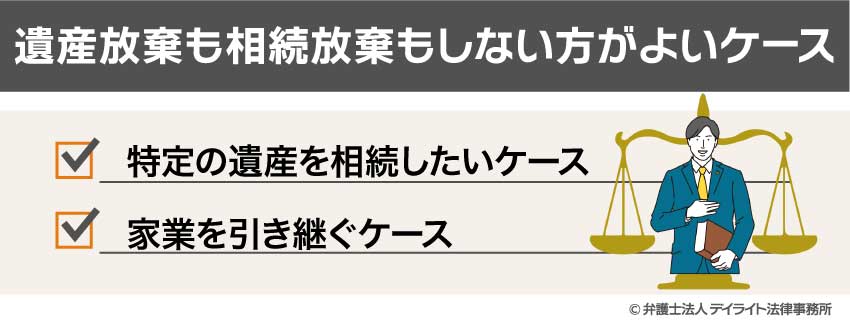

遺産放棄も相続放棄もしない方がよいケース

次のようなケースでは、遺産放棄(財産放棄)も相続放棄もしない方がよいでしょう。

特定の遺産を相続したいケース

特定の遺産を絶対に相続したいという場合には、遺産放棄(財産放棄)も相続放棄もしない方がよいといえます。

例えば、被相続人と同居していた被相続人名義の家に、被相続人の死亡後も住み続けたいというケースや、替えのきかない遺産(例えば、先祖代々の土地など)を相続したいというケースなどが、これにあたります。

家業を引き継ぐケース

被相続人の家業を継ぐケースで、家業に関する遺産が多く含まれているときには、遺産放棄(財産放棄)も相続放棄もしない方がよいといえます。

遺産放棄が認められないケース

遺産分割協議で他の相続人が合意してくれず、家庭裁判所で遺産分割調停をしても不成立に終わり、さらに遺産分割審判でも遺産放棄(財産放棄)が認められないというケースです。

例えば、管理の大変な遺産を相続人同士で押し付け合っているようなケースでは、このような事態となる可能性があります。

相続放棄が認められないケース

相続放棄が認められないのは次のようなケースです。

- ① 相続財産(遺産)の全部または一部を処分したケース

- ② 熟慮期間内に相続放棄の申述をしなかったケース

これらのケースでは、法律上、遺産を相続するものとして取り扱われ(これを「法定単純承認」といいます。)、相続放棄をすることができません。

①の相続財産の「処分」とは、相続財産の状態や性質を変える行為をいいます。

このような行為は、遺産を相続することを前提とする行為であるため、遺産を相続する意思がある(単純承認をした)ものとして扱われます。

具体的には、次のようなケースでは相続財産(遺産)の「処分」をしたものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。

- 遺産の現金を使い込んだケース

- 遺産の預貯金の解約や名義変更をしたケース

- 遺産の不動産を自分名義に変更したケース

- 遺産の自動車を売却したケース

- 遺産の株式を自分名義に変更したケース

- 老朽化した遺産の建物を取り壊したケース

- 遺産分割協議に参加して遺産の分け方について話し合いをしたケース

②の熟慮期間についてはすでに解説したとおりです。

遺産放棄の手続き

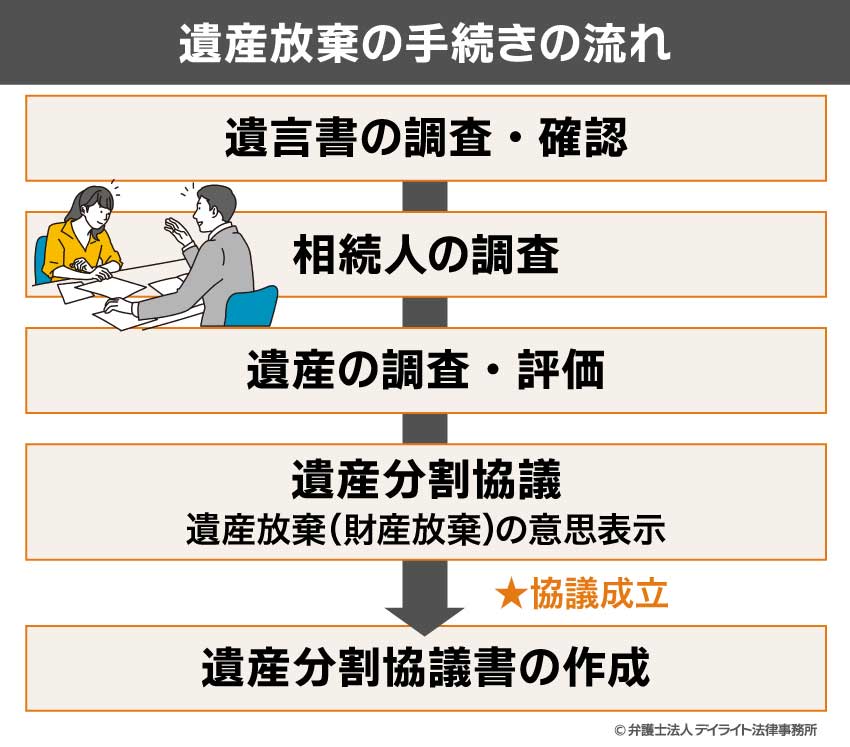

遺産放棄の手続きの流れ

遺産放棄(財産放棄)の手続きの流れは次のとおりです。

遺産放棄(財産放棄)は遺産分割協議の中で行いますが、その事前準備として、遺言書の有無の確認や相続人の調査、遺産の調査・評価を行います。

調査結果を前提として、相続人全員で遺産をどのように分けるのかの話し合いをします(遺産分割協議)。

遺産の全部または特定の遺産を相続しないことについて他の相続人全員が合意してくれた場合には、遺産放棄(財産放棄)を認める内容の遺産分割協議が成立します。

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

なお、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停・審判を行うことになります。

相続放棄の手続の流れの違い

相続放棄の手続の流れは次のとおりです。

遺産放棄に必要な書類

遺産放棄(財産放棄)に必要な書類は①遺産分割協議書と②印鑑登録証明書です。

なお、遺産分割協議の事前準備として相続人の調査や遺産の調査などを行う場合には、これらのほかに、相続人を確認するための資料(戸籍謄本等)や遺産に関する資料(不動産の登記簿謄本等)が必要となります。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、成立した遺産分割協議の内容を記載した書面です。

遺産放棄(財産放棄)をするための遺産分割協議が成立したときには、相続人が遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書を必ず作成しなければならないというルールはありませんが、後々の「言った」「言わない」のトラブルを防ぐために、作成することを強くおすすめします。

また、遺産を相続した相続人が各種の相続手続き(相続登記や各種の名義変更、相続登記など)を行う際には遺産分割協議書の提出を求められるケースが多いことから、その意味でも作成しておくのがおすすめです。

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書は、使用された印鑑が市区町村に登録されている実印であることを証明するための書類です。

相続手続きの際には、遺産分割協議書に相続人全員の実印が押されていることが必要とされるケースがほとんどです。

このようなケースでは、遺産分割協議書に押された印鑑が実印であることを証明するために、あわせて印鑑登録証明書の提出を求められます。

相続放棄に必要な書類

相続放棄をする際には、相続放棄申述書と所定の添付書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

すべての申述人(相続放棄をする方のことです。)に共通する書類のほか、申述人と被相続人との続柄によって必要となる書類があります。

次の表は、相続放棄の必要書類をまとめたものです。

| すべての申述人に共通する書類 |

|---|

| 相続放棄申述書 |

| 被相続人の住民票除票または戸籍の附票 |

| 申述人の戸籍謄本 |

| 申述人ごとに異なる書類 |

| 被相続人の配偶者・子どもの必要書類 |

| 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |

| 被相続人の両親・祖父母の必要書類 |

| 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |

| 被相続人の子どもが先に亡くなっている場合、その子どもの出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |

| 被相続人の祖父母が相続人になる場合は、被相続人の父母の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |

| 被相続人の兄弟姉妹の必要書類 |

| 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |

| 被相続人の子どもが先に亡くなっている場合、その子どもの出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |

| 被相続人の父母や祖父母の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |

※状況により、追加書類の提出を求められることがあります。

遺産放棄にかかる費用

実費

遺産放棄(財産放棄)にかかる実費の相場は、数千円〜5千円前後です。

その主な内訳は、遺産分割協議書の作成に必要な書類(印鑑登録証明書など)の取得費用です。

※相続人の調査や遺産の調査等の、遺産分割協議(遺産放棄)の事前準備にかかる費用は上記に含まれません。

※相続人の人数によって金額は前後します。

専門家の報酬

遺産放棄(遺産分割協議)の手続きを弁護士等の専門家に依頼する場合には、実費に加えて専門家に支払う報酬が発生します。

遺産分割協議書の作成を司法書士や弁護士に依頼する場合の相場は、10万円〜30万円前後です。

遺産分割協議での交渉の代行を依頼する場合には別途報酬が必要となり、その場合の相場は20万円〜50万円前後です。

※事案の複雑さによって、またそれぞれの専門家によって報酬の金額は変わります。

必ず事前に費用の見積もりをもらうようにしましょう。

相続放棄にかかる費用

【実費】

相続放棄にかかる実費の相場は、数千円〜5千円前後です。

【専門家報酬】

相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合には、実費に加えて報酬の支払いが必要となります。

報酬の相場は、次の表のとおり、どの専門家に依頼するかによって異なります。

| 専門家 | 相場 |

|---|---|

| 弁護士 | 申述人1人あたり10〜15万円前後 |

| 司法書士 | 申述人1人あたり3万円〜5万円前後 |

| 行政書士 | 1万円〜数万円前後 |

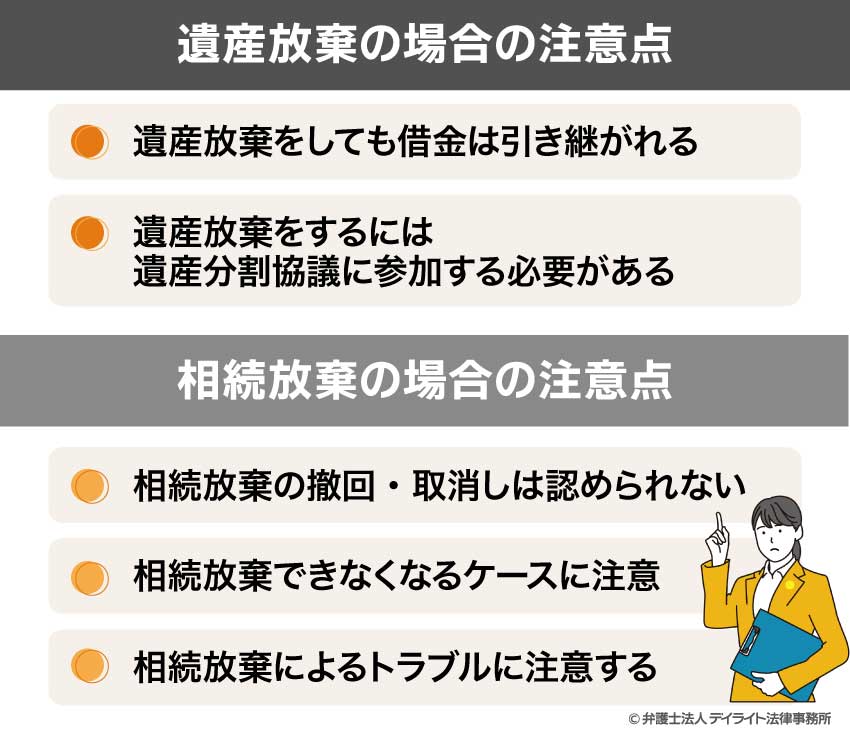

遺産放棄を行う際に知っておくべき注意点

遺産放棄(財産放棄)を行う際には、次の点に注意しましょう。

遺産放棄をしても借金は引き継がれる

繰り返しになりますが、被相続人に借金やローンなどの債務がある場合、遺産放棄(財産放棄)をしても債務は法定相続分で引き継ぐ必要があります。

相続人同士の話し合いで「遺産を一切相続しない代わりに、借金も一切引き継がない」という合意をしても、これを借金の貸主に対して主張することはできません。

貸主から法定相続分どおりの返済を求められた場合には、これに応じなければならないため、注意が必要です。

遺産放棄をするには遺産分割協議に参加する必要がある

遺産放棄(財産放棄)をするためには遺産分割協議に参加して、他の相続人に合意してもらう必要があります。

他の相続人との関係性が悪く、合意してもらえない場合には、最終的に家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判で解決することになります。

相続放棄の場合の注意点

相続放棄をする場合には、次の点に注意しましょう。

相続放棄の撤回・取消しは認められない

相続放棄が受理された後は、原則として撤回や取消しが認められません。

後悔のない選択をするためには、事前に遺産の調査や相続放棄のメリット・デメリットの検討などを十分に行うことが大切です。

相続放棄できなくなるケースに注意

すでに解説したように、相続財産(遺産)の処分にあたると解釈される行為をすると、相続放棄をすることができなくなります。

「処分」にあたるかどうかの判断が微妙な行為として、被相続人の賃借していたアパートの契約を解除する行為、被相続人の契約していた携帯電話の解約を解除する行為、遺品の形見分けなどがあります。

少しでも判断に迷う場合には、相続に強い弁護士に相談するようにしましょう。

相続放棄によるトラブルに注意する

相続放棄をすることで、他の相続人とトラブルになる可能性があります。

トラブルを避けるためには、相続放棄するつもりであることを事前に他の相続人に伝えておくことが大切です。

遺産放棄・相続放棄のポイント

相続財産の調査を十分に行う

遺産放棄または相続放棄を行う際には、相続財産(遺産)の調査を十分に行うことが大切です。

遺産放棄または相続放棄をすべきかどうかの判断は、どのような相続財産があるのかによって大きく異なるためです。

相続放棄については3ヶ月の熟慮期間が定められていることから、相続が開始した場合には、できるだけすみやかに調査を行いましょう。

デメリットについても検討する

遺産放棄または相続放棄を検討する場合には、メリットだけでなくデメリットについてもよく検討しましょう。

相続放棄は一度受理されると、基本的に撤回や取消が認められません。

後悔のない選択をするためには、多角的な検討を行うことが大切です。

相続に強い弁護士に相談する

遺産放棄・相続放棄を検討する際には、相続に強い弁護士に相談するのがポイントです。

相続は高度の専門知識の要求される分野であり、誤った知識にもとづく判断をして損をするリスクがあります。

相続に強い弁護士に相談することで、そもそも遺産放棄または相続放棄をすべき場合なのか、遺産放棄または相続放棄をする場合のメリットとデメリット、注意点などについて、具体的な状況に応じた適切なアドバイスを受けることができます。

弁護士にもそれぞれの専門分野があることから、相続に強い弁護士に相談することが大切です。

遺産放棄のよくあるQ&A

![]()

遺産放棄をすると借金はどうなりますか?

相続人同士で借金を引き継がなくてよいという合意をした場合でも、貸主から法定相続分での返済を求められた場合には、これに応じる必要があります(貸主に返済をした上で、他の相続人に対して支払った金額の返済を求めることになります)。

![]()

親が亡くなった場合、遺産放棄はできますか?

他の相続人が合意してくれない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判による解決を試みることになります。

最終的に遺産分割審判において家庭裁判所が遺産放棄を認めない判断をした場合には、遺産放棄をすることはできません。

まとめ

- 遺産放棄(財産放棄)とは、一般に、他の相続人との間で、全部または一部の遺産を引き継がないことについて合意する(そのような内容の遺産分割協議を成立させる)ことをいいます。

- 遺産放棄(財産放棄)と似た言葉として「相続放棄」がありますが、遺産放棄と相続放棄は異なります。

- 遺産放棄(財産放棄)が法律上の用語ではないのに対して、相続放棄は法律(民法)上の用語・制度です。

両者は、家庭裁判所での手続きが必要かどうか、手続きの期限があるか、相続権を失うか、一部の放棄が可能か、被相続人の債務(借金等)を相続するか、撤回・取消しができるか、等の点でも異なります。

- 遺産放棄(財産放棄)をするためには、他の相続人と合意して遺産分割協議を成立させることが必要です。

- 遺産放棄(財産放棄)をする際には特に、被相続人の債務(借金等)は引き継がなければならない点、相続権の移動が発生してトラブルになる可能性がある点、に注意する必要があります。

- 相続は専門性が高い分野であることから、遺産放棄(財産放棄)を検討する場合には相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。