遺産分割協議書は公正証書の形式で作成することができます。

遺産分割協議の結果、一部の相続人が他の相続人に対して金銭を支払う義務を負うことになった場合や、後々相続トラブルが発生しそうな場合などには、遺産分割協議書の公正証書を作成した方が良いケースがあります。

この記事では、遺産分割協議書の公正証書とは何か、作成のメリット・デメリット、作成手順、作成にかかる費用などについて、遺産分割にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

目次

遺産分割協議書の公正証書とは

遺産分割協議書の公正証書とは、遺産分割協議書を公正証書の形式で作成したものをいいます。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、亡くなった方(「被相続人」といいます。)の遺産を相続人がどのように相続するのかを記載した書面のことです。

被相続人の遺産をどのように相続するかについて相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といい、成立した協議の内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。

公正証書とは?

公正証書(こうせいしょうしょ)とは、法律の専門家である「公証人(こうしょうにん)」が、当事者(相続人等)からの依頼に基づいて作成した文書をいいます。

公正証書は法律に定められた手続きに従って作成されるため信用性が高く、後々トラブルが発生して裁判等を行うこととなった場合の強力な証拠となります。

また、金銭の支払義務が記載されている公正証書については、一定の条件を満たす場合、裁判をすることなく強制執行(金銭が支払われない場合に、差押えなどによって支払いを強制することをいいます。)をすることができるという特徴があります。

遺産分割協議書の作成が必要な場合

遺産分割協議書の作成が必要となるのは、大きく(1)相続人が複数名おり、有効な遺言書がない場合、または、(2)相続人が複数名おり、相続人全員が遺言書の内容に従わないことに合意した場合、の2つです。

相続人が複数名おり、有効な遺言書がない場合

相続人が複数名いるケースで、有効な遺言書がない場合には、遺産分割協議を行う必要があります。

相続人が1人しかいないケースでは、その相続人がすべての遺産を相続することになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。

また、有効な遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容に従って遺産を相続することになります。

遺言書が作成されていない場合や、作成されていても無効の場合には、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める(遺産分割協議をする)必要があります。

なお、一部の遺産について遺言書で具体的な相続方法が指定されていない場合にも、その遺産について遺産分割協議をする必要があります。

相続人が複数名おり、相続人全員が遺言書の内容に従わないことに合意した場合

有効な遺言書がある場合でも、相続人全員が遺言書に従わないことに合意した場合には、遺産分割協議をすることになります。

遺言書の内容について相続人全員が納得していない場合など、遺言書の内容に従いたくない場合には遺産分割協議を行う必要があります。

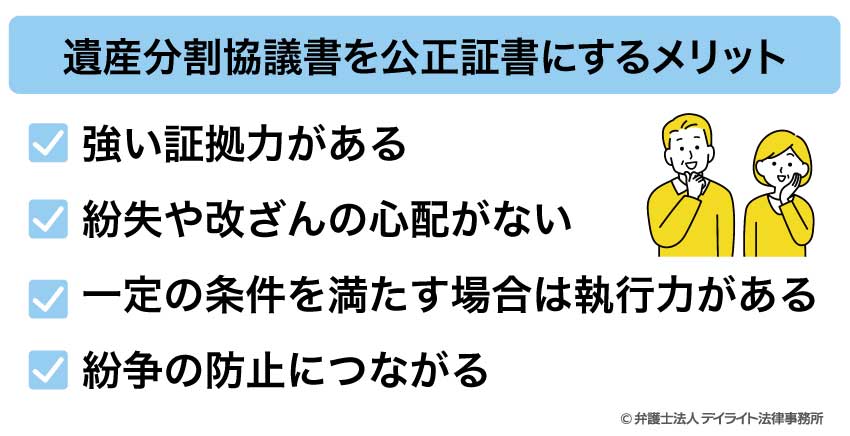

遺産分割協議書を公正証書にするメリット

遺産分割協議書を公正証書にするメリットとして、次のような点をあげることができます。

強い証拠力がある

公正証書は法律の専門家である公証人が定められた手続きに従って作成するため、偽造などのリスクがほとんどありません。

また、形式的・法的な不備が発生する可能性もきわめて低く、不備を理由に遺産分割協議書が無効となるリスクも極めて小さいといえます。

そのため、万一トラブルが発生した場合の強力な証拠として提出することができます。

相続手続きの際に金融機関や法務局等に遺産分割協議書を提出する際にも、公正証書は形式の整った書類として信頼されやすい傾向にあります。

紛失や改ざんの心配がない

作成された遺産分割協議書の公正証書の原本は公証役場で保管され、必要なときには謄本(写し)の再発行を申請することができます。

そのため、紛失や改ざんのリスクがありません。

一定の条件を満たす場合は執行力がある

金銭の支払義務が記載されている遺産分割協議書の公正証書については、一定の条件を満たす場合、その公正証書に基づいて強制執行(裁判所が強制的に内容を実現する手続きのことです。)をすることができます。

詳しくはこの記事の「代償分割をする場合は強制執行受諾文言を入れる」の項目で解説します。

紛争の防止につながる

公正証書を作成する際には、公証人が慎重に当事者の意思確認を行った上で作成するため、後々トラブルになる可能性が低くなります。

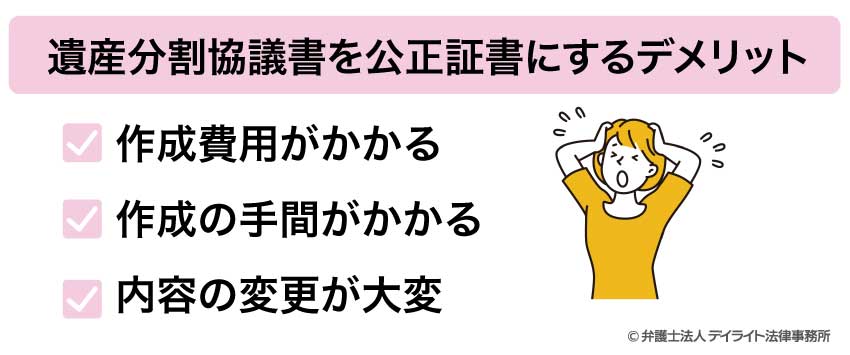

遺産分割協議書を公正証書にするデメリット

作成費用がかかる

遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証役場に作成手数料を支払う必要があります。

作成手数料の金額は遺産の価額によって決まるため、遺産の価値が高い場合には高額になることがあります。

作成手数料については後ほどくわしく解説します。

作成の手間がかかる

公正証書を作成する場合には、公証人との打ち合わせや必要書類の準備、公証役場へ出向いての作成手続き(署名・押印)などの手間がかかります。

内容の変更が大変

公正証書で作成した遺産分割協議書の内容を変更する場合には、新たに公正証書で作り直す必要があります。

軽微な変更であっても作り直しが必要になることがあります。

作り直しは初回の作成と同じプロセスを経る必要があるため、時間と労力がかかります。

【ワンポイント】

筆者の経験上、遺産分割協議書は、遺言書と異なり、後から内容を変更するケースはほとんどありません。

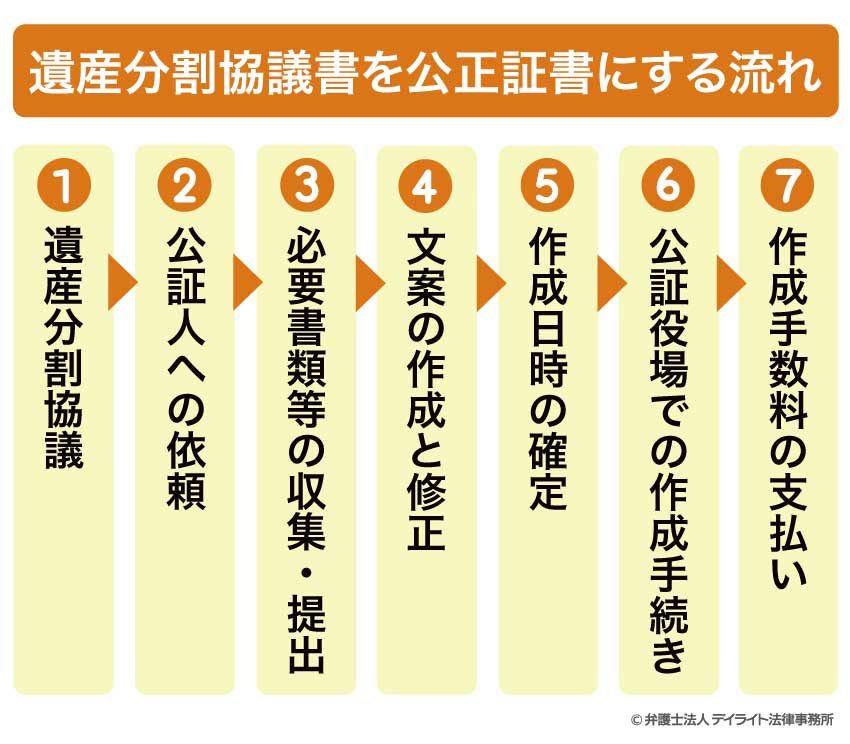

遺産分割協議書の公正証書を作成する手順

遺産分割協議書を公正証書にする流れ

遺産分割協議書を公正証書にする流れは、次のとおりです。

以下では、それぞれのプロセスについてくわしく解説します。

以下では、それぞれのプロセスについてくわしく解説します。

遺産分割協議

まずは、相続人全員で遺産をどのように分けるのかを話し合って決めます(遺産分割協議)。

相続人全員が合意して遺産分割協議が成立したら、その内容をメモしておきます。

公証人への依頼

最寄りの公証役場に連絡して、遺産分割協議書を公正証書にしたい旨を伝えます。

公証役場への連絡は電話やメール、ホームページ上の問い合わせフォームなどから行います。

必要書類等の取得・提出

公正証書の作成にあたっては所定の書類を取得して公証役場(公証人)に提出する必要があります。

その際には、成立した遺産分割協議の内容を記載したメモなどもあわせて提出します。

文案の作成と修正

公証人は、提出された必要書類やメモをもとに遺産分割協議書の公正証書の文案を作成し、メール等で相続人に提示します。

相続人は文案を確認し、修正したい箇所があればそれを公証人に伝えます。

作成日時の確定

公正証書の文案が確定したら、遺産分割協議書の公正証書を作成する日時を確定します。

公証役場での作成手続き

相続人は公証役場へ行き、公証人の面前で作成された遺産分割協議書の公正証書の内容を確認します。

問題がなければ公正証書に署名して印鑑を押します。

作成手数料の支払い

原則として、完成した遺産分割協議書の公正証書の正本等を受け取る際に作成手数料の支払いを行います。

ただし、例外的に事前の支払いを求められる場合もあります。

支払方法は現金またはクレジットカード払い(1回払いのみ)です。

作成手数料については後ほどくわしく解説します。

公正証書作成の必要書類

遺産分割協議書の公正証書を作成する際の必要書類は、次のとおりです。

| 必要書類 | 取得場所 | 備考 |

|---|---|---|

| 被相続人の除籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 被相続人の死亡の事実(相続開始)を証明するための書類 |

| 被相続人の改製原戸籍または相続人全員の戸籍謄本等 | 本籍地の市区町村役場 | 被相続人と各相続人との続柄を証明するための書類 |

|

印鑑登録証明書:住所地の市区町村役場 | 各相続人の本人確認のための書類 |

|

|

遺産の内容に関する資料 |

|

自宅保管 | |

| その他相続財産の明細が分かるもの | – | – |

遺産分割協議書作成の注意点

遺言書がないかを確認する

遺産分割協議を行う前に、まずは被相続人が作成した遺言書がないかを確認しましょう。

すでに解説したように、遺言書がある場合には基本的に遺言書に従うことになるためです。

遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成した後に遺言書が発見された場合には、どちらを優先するかをめぐって相続人同士でトラブルになる可能性があるため、注意が必要です。

相続が開始したらできるだけすみやかに作成する

遺言書がない場合には、被相続人が亡くなって相続が開始したらできるだけすみやかに遺産分割協議を行い、協議が成立したらすぐに遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

遺産分割協議書をいつまでに作成しなければならない、といった法律上のルールはありません。

しかし、相続手続きの中には期限が定められているものがあり、その相続手続きの際に遺産分割協議書の提出が必要となる場合があります。

遺産分割協議をしないまま放置していると、新たな相続が発生して権利関係が複雑になってしまったり、遺産の売却や処分が難しくなったりするなどの問題が発生します。

そのため、遺産分割協議や遺産分割協議書の作成は、相続の開始後できるだけすみやかに行うことが大切です。

遺産分割協議書を公正証書にするための費用

遺産分割協議書を公正証書にするための費用は、①必要書類の取得費用、②作成手数料、③専門家報酬(専門家に依頼する場合)に分かれます。

必要書類の取得費用

遺産分割協議書の公正証書の作成を依頼する際には、戸籍謄本等の必要書類を提出する必要があり、その取得費用がかかります。

取得費用は提出する書類の種類や相続人の人数等により異なりますが、一般的な相場は数千円程度です。

作成手数料

公正証書の作成には手数料がかかります。

遺産分割協議公正証書の作成手数料は、遺産分割協議によって取得する財産の価額によって異なります。

具体的な金額は、政令で次のように定められています。

| 遺産の価額 | 手数料 |

|---|---|

| 100万円以下 | 5000円 |

| 100万円超〜200万円以下 | 7000円 |

| 200万円超〜500万円以下 | 1万1000円 |

| 500万円超〜1000万円以下 | 1万7000円 |

| 1000万円超〜3000万円以下 | 2万3000円 |

| 3000万円超〜5000万円以下 | 2万9000円 |

| 5000万円超〜1億円以下 | 4万3000円 |

| 1億円超〜3億円以下 | 4万3000円+超過額5000万円までごとに1万3000円 |

| 3億円超〜10億円以下 | 9万5000円+超過額5000万円までごとに1万1000円 |

| 10億円超 | 24万9000円+超過額5000万円までごとに8000円 |

| 算定不能のもの | 1万1000円 |

まずは、上の表を元に、それぞれの相続人ごとに、それぞれが取得する財産の価額に応じた作成手数料の金額を確認します。

次に、相続人全員の作成手数料の金額を足し合わせます。

この合計額が、公証人に支払う公正証書の作成手数料です。

例えば、7000万円相当の土地、4000万円相当の建物、3000万円の預貯金を被相続人の妻X・長男Y・次男Zが相続する場合に、妻Xが土地を、長男Yが建物を、次男Zが預貯金を、それぞれ取得する場合の手数料を計算してみましょう。

それぞれの相続人にかかる手数料は、妻Xが4万9000円、長男Yが3万3000円、次男Zが2万6000円です。

したがって、遺産分割協議書の公正証書の作成手数料は、各相続人の手数料額の合計額である10万8000円です。

専門家報酬(専門家に依頼する場合)

遺産分割協議書の原案作成を司法書士や弁護士に依頼する場合には、別途これらの専門家に支払う報酬が発生します。

専門家報酬は一律に決まっているものではなく、それぞれの専門家が自由に決めることができます。

司法書士に依頼する場合は10万円〜20万円程度、弁護士に依頼する場合は15万円〜30万円程度が相場ですが、案件の複雑さによって報酬額は前後します。

専門家への依頼を検討する場合には、必ず事前に見積もりをもらって金額感を確認するようにしましょう。

遺産分割協議書作成のポイント

代償分割をする場合は強制執行受諾文言を入れる

遺産の分け方について「代償分割(だいしょうぶんかつ)」を選択した場合には、代償金の支払いがなされなかった場合に備えて、遺産分割協議書の公正証書の書き方を工夫することを強くおすすめします。

具体的には、遺産分割協議書の公正証書の中に「代償金の支払いを履行しない場合には強制執行に服する」という文言(これを「強制執行受諾文言」といいます。)を記載します。

「代償分割」とは、一人の相続人が遺産の現物をそのまま取得し、その代わりに、他の相続人に対して金銭(代償金)等を支払うという遺産分割の方法です。

公正証書に強制執行受諾文言を記載しておくことで、万一相続人が代償金を支払わない場合に、裁判所での手続きを行うことなく、遺産分割協議書の公正証書をもとに強制執行をすることができます。

具体的には、一部の相続人が代償金を支払わない場合、その相続人の預貯金を差し押さえて代償金の支払いにあてる、といったことができます。

強制執行受諾文言が記載されていない場合には、裁判所での調停や審判を行って、相続人に代償金の支払い義務があることを確定させる必要があります。

したがって、代償分割をする場合には遺産分割協議書の公正証書に強制執行受諾文言を入れておくのがよいでしょう。

遺産分割に強い弁護士に相談する

遺産分割協議書の作成にあたっては、遺産分割に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

特に、次のようなケースでは弁護士に相談されるのがよいでしょう。

- 相続人同士の話がまとまらないケース

- 遺産の内容や分け方が複雑なケース

- 遺言書に従わずに遺産分割協議をしたいケース

- 将来のトラブルを防止したいケース

- 相続税の節税対策を検討するケース

遺産分割をめぐって相続人同士のトラブルに発展するケースは少なくありません。

また、遺産分割をめぐるトラブルは一度発生すると長期化する傾向にあります。

遺産分割に強い弁護士に相談することで、トラブルを防止・解消するための対策について適切なアドバイスをもらうことが期待できます。

相続人同士の対立が激しい場合には、遺産分割協議書の作成だけではなく遺産分割協議の進行を含めて依頼することも検討しましょう。

公証人は公正証書を正確に作成するプロですが、適切な遺産の分け方やトラブル防止についてのアドバイスをするプロではありません。

遺産相続について少しでも疑問や不安がある場合には、遺産分割に強い弁護士に相談することが大切です。

遺産分割協議書の公正証書についてのQ&A

![]()

公正証書遺言と遺産分割協議書はどちらが優先しますか?

遺言書は亡くなった方の最期の意思を尊重することを目的とする制度だからです。

もっとも、相続人全員が公正証書遺言に従わないことについて合意した場合には、遺産分割協議を行うことになります。

この遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書が公正証書遺言よりも優先されます。

![]()

公正証書遺言があれば遺産分割協議書は不要ですか?

ただし、以下のようなケースでは、例外的に遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成する必要があります。

- 公正証書遺言が無効な場合

- 公正証書遺言で相続方法を指定されていない遺産がある場合

- 相続人全員が公正証書遺言に従わないことに合意した場合

まとめ

- 遺産分割協議書の公正証書とは、遺産分割協議書を公正証書の形式で作成したものをいいます。

- 遺産分割協議書とは、被相続人の遺産をどのように相続するかについて相続人全員で話し合って決めた「遺産分割協議」の内容を書面にしたものをいいます。

- 公正証書とは、法律の専門家である公証人が、当事者(相続人等)からの依頼に基づいて作成する文書のことをいいます。

- 遺産分割協議書の公正証書を作成するメリットとして、強い証拠力があること、紛失や改ざんの心配がないこと、一定の条件を満たす場合は執行力があること、紛争の防止につながること、などをあげることができます。

- デメリットとしては、作成費用がかかること、作成の手間がかかること、内容の変更が大変なこと、などがあります。

- 遺産分割協議書の作成を検討される場合には、後々の相続トラブルを防止するため、遺産分割に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

- 当事務所では、遺産分割をはじめとする相続問題に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しています。

遺産分割協議書の作成に関するご相談をはじめ、遺言書の作成、相続人の調査、遺産の調査、相続放棄、相続トラブル、相続登記、相続税の申告・節税対策など、相続全般に関する幅広いご相談をうけたまわっています。

遠方の方についてはオンラインでのご相談にも対応することができますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。