この記事では、亡くなった方が所有していた不動産の名義人を変更するための「相続登記」に関する事項を解説しています。

この記事を読めば、次のような疑問が解消します。

「相続登記には、どのような申請方法があるのか」

「法務局に行く前にやるべきことは何か」

「相続登記を法務局に申請する際の注意点は?」

相続登記のような不動産(土地・建物)の登記に関する事務を担当するのは「法務局」という役所になります。

法務局はあまり利用したことがないという方が多いかもしれません。

この記事では、具体的にどこの法務局に行けばよいのか、どのような申請方法があるのか、事前の準備は何をしたらよいか等について詳しく解説していきます。

相続登記を行う予定のある方や、相続登記に興味・関心のある方は、ぜひ参考になさってください。

目次

相続登記は法務局へ申請

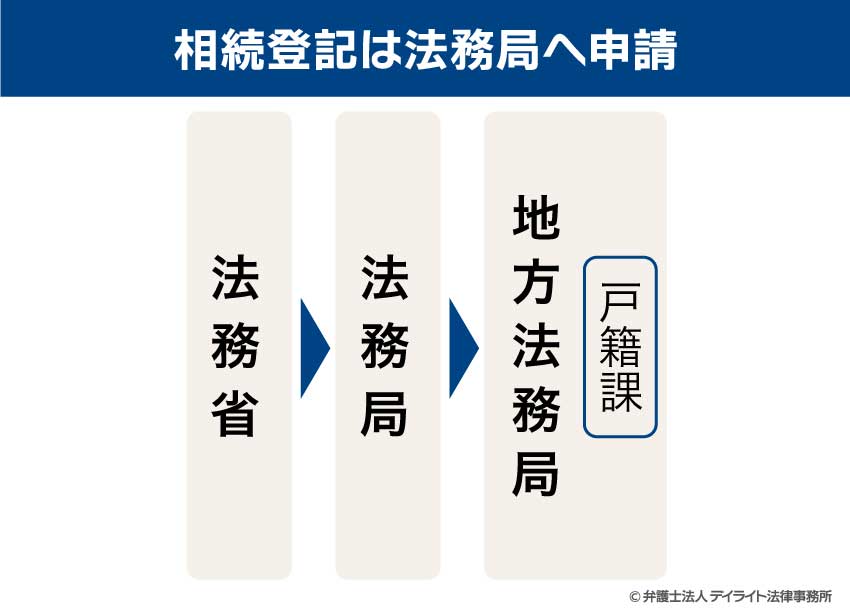

相続登記は、不動産の登記に関する事務を取り扱う「法務局」へ申請することになります。

法務局は「法務省」の地方組織という位置付けになります。

法務局は全国各地にありますが、相続登記の申請は、不動産の所在地に応じて各地の法務局に対して行うことになります。

法務局には「本局」、「出張所」、「支局」というように名称に違いがありますが、不動産の登記については、ほとんどすべての法務局が取り扱っています。

参考:組織図|法務省

なぜ法務局で相続登記をするの?

法務局は、その役割の一つとして「登記に関する事務」を取り扱っています。

登記には、大きく分けて「不動産(土地・建物)」と「法人(株式会社など)」の登記が存在します。

相続登記というのは、亡くなった方が所有していた「不動産」について名義変更を行うもので、不動産登記の一種ですから、申請先は法務局となります。

相続登記はどこの法務局でできる?

相続登記の申請をどこの法務局にすればよいのかというと、不動産の所在地によって決まります。

法務局は全国各地にありますが、それぞれの法務局が担当するエリアというのが決まっています。

これを「管轄(かんかつ)」といい、簡単にいうと、法務局のような公的機関がその権限に基づいて取り仕切っている区域や範囲を言います。

例えば、不動産の所在地が「東京都千代田区」の場合には「東京法務局」が、「東京都渋谷区」の場合には「東京法務局渋谷出張所」が管轄の法務局となります。

あくまでも不動産がどこにあるのかで決まりますので、申請する人の住所などは考慮されません。

管轄法務局の調べ方

管轄法務局を調べるには、不動産の正確な所在地を確認する必要があります。

不動産の正確な所在地を知るためには「登記事項証明書」や「固定資産税納税通知書課税明細書」を確認すると良いでしょう。

法務局のホームページには「管轄のご案内」が掲載されており、どこが管轄の法務局になるのかを確認することができます。

法務局の管轄を知りたい方はこちらからご確認ください。

参考:管轄のご案内|法務局

法務局へ行く前にやることは?

相続する不動産を確認する

まずは、亡くなった方が所有していた不動産がどこにあるのか、また、いくつあるのかを確認する必要があります。

いわゆる権利証がきちんと保管されている場合には、そうした書類から不動産を特定することもできます。

または、毎年春になると送られてくる「固定資産税納税通知書課税明細書」で確認することもできます。

これは、毎年1月1日時点での不動産の所有者宛てに送られてくる通知書です。

ただし、「固定資産税納税通知書課税明細書」に記載されない不動産もありますので、ご注意ください。

固定資産税納税通知書には、固定資産税がかかる不動産が記載されます。

つまり、固定資産税がかからない非課税の不動産は記載されないのです。

非課税の不動産の例としては、「山林」や「公衆用道路」というものがあります。

山林は住宅用宅地などと比べて、土地の評価額が低いのが一般的です。

土地の場合、その評価額が30万円未満の場合には、固定資産税は非課税となります。

公衆用道路というのは、その土地が公道に面していて、不特定多数の人が通行に使用しているような、公衆用の道路としての役割を果たしている場合をいいます。

このような場合にも、固定資産税は非課税となります。

固定資産税が非課税であったとしても、相続登記は行う必要があります。

ちなみに、亡くなった方が所有していたすべての不動産を確認するためには「名寄帳(なよせちょう)」を取得するという方法があります。

名寄帳とは、その人が、その市町村内で所有している不動産が一覧表で示されているものです。

名寄帳は各市町村役場で取得することができます。

手数料は各地方自治体によって異なりますが、おおむね200円〜400円くらいです。

不動産を相続する人を決める

亡くなった方が所有していた不動産の確認が終わったら、次にその不動産を誰が引き継ぐのかを決める必要があります。

遺言書が遺されていれば、誰が不動産を引き継ぐこととされているかを確認しましょう。

遺言書が遺されていない場合には、相続人の全員で話し合って決める必要があります。

これを「遺産分割協議」といいますが、この協議は相続人全員で行う必要があります。

相続人のうち誰か一人でも欠けてしまうと、その話し合いには効力が認められないため注意が必要です。

したがって、話し合いを行う前提として、相続人が誰なのかをしっかりと確定させなければなりません。

誰が相続人になるのか、その順位や割合については以下の記事も参考になさってください。

あわせて読みたい

法定相続人とは?相続人の順位や割合を図解

相続登記の必要書類を集める

次に、相続登記の申請に必要な書類を集めましょう。

遺産分割協議を行った場合と、遺言書がある場合とで、必要な書類には多少違いがありますので、以下の表を参考になさってください。

①遺産分割協議で取得する場合

| 必要な書類名 | 書類の説明 |

|---|---|

| 登記事項証明書 | 相続登記の準備(所有者や不動産の所在地等の確認)のために、事前に取得 |

| 登記申請書・収入印紙 | 相続登記を法務局に申請するために必要 登録免許税に相当する金額の収入印紙を貼り付けて提出 |

| 相続関係説明図 ※ただし、提出は任意提出しなくても相続登記は受理される |

亡くなった人(被相続人)と相続人の関係を一覧にした図 相続関係を明確にするために作成 |

| 戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)一式 | 亡くなった人が生まれてから死亡するまでの間の戸籍謄本一式が必要 |

| 亡くなった人の住民票の除票(または戸籍の除附票) | 亡くなった人が、不動産の登記記録上の所有者と同一人物かどうかを確認するための書類 |

| 相続人の戸籍謄本(相続人全員分) | 相続人が現に実在することを確認するために、相続人全員の戸籍謄本が必要 |

| 不動産を相続する相続人の住民票(または戸籍の附票) | 登記記録に所有者の現住所を記載するために必要 |

| 不動産の固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書課税明細書のコピー | 相続登記の申請にともなって国に納める「登録免許税」の額を計算するために必要 |

| 遺産分割協議書 | 相続人のうち、誰が不動産を相続したのかを確認するために必要 |

| 相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議が相続人全員の意思によってされたものかどうかを確認するために必要 |

| 委任状 | 登記申請を司法書士等の代理人に依頼する場合にのみ必要 |

②遺言書で取得する場合

| 必要な書類 | 書類の説明 |

|---|---|

| 登記事項証明書 | 相続登記の準備(所有者や不動産の所在地等の確認)のために、事前に取得 |

| 登記申請書・収入印紙 | 相続登記を法務局に申請するために必要 登録免許税に相当する金額の収入印紙を貼り付けて提出 |

| 相続関係説明図 ※ただし、提出は任意 提出しなくても相続登記は受理される |

亡くなった人(被相続人)と相続人の関係を一覧にした図 相続関係を明確にするために作成 |

| 戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本) | 遺言書がある場合、原則として「被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(または除籍謄本)」があれば足りる。 ただし、直系尊属(例・被相続人の親)または兄弟姉妹が相続する場合には、さらに被相続人に子どもなどの先順位の相続人がいないことを証明するための戸籍謄本等が必要 |

| 亡くなった人の住民票の除票(または戸籍の除附票) | 亡くなった人が、不動産の登記記録上の所有者と同一人物かどうかを確認するために必要 |

| 不動産を相続する相続人の戸籍謄本 | 相続人が、現に実在することを確認するために必要 |

| 不動産を相続する相続人の住民票(または戸籍の附票) | 登記記録に所有者の現住所を記載するために必要 |

| 不動産の固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書課税明細書のコピー | 相続登記の申請にともなって国に納める「登録免許税」の額を計算するために必要 |

| 遺言書 | 相続人のうち、誰が不動産を相続したのかを確認するために必要 |

| 委任状 | 登記申請を司法書士等の代理人に依頼する場合にのみ必要 |

なお、相続登記の申請に必要な書類については、以下の記事で詳しく解説しています。

ぜひ、こちらの記事も参考になさってください。

相続登記の申請書を作成する

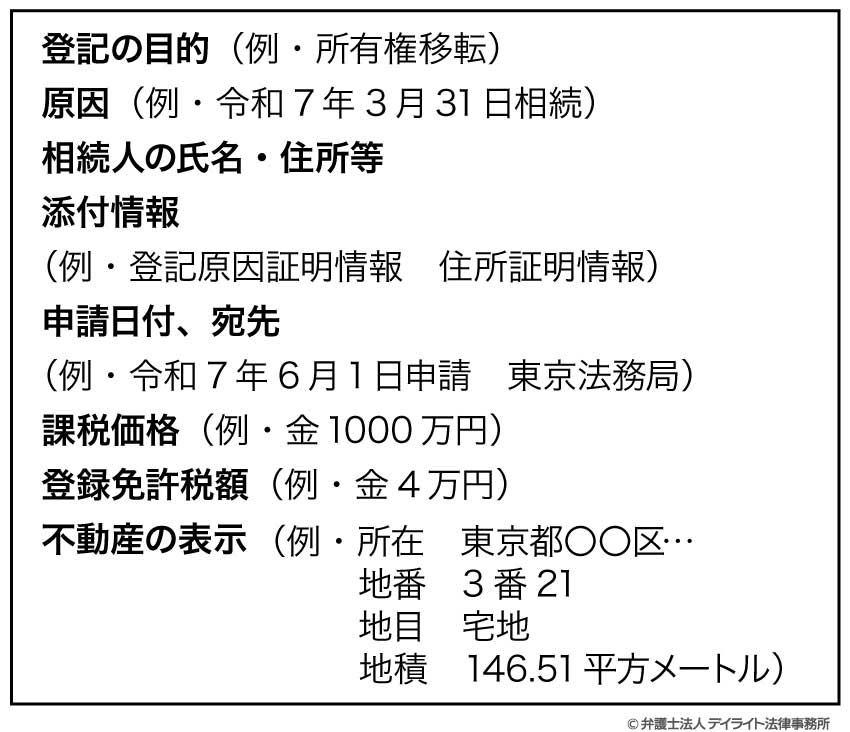

相続登記に必要な書類の収集が終わったら、いよいよ相続登記の申請書を作成することになります。

法務局に提出する登記の申請書には、法律によって記載しなければならない事項が決められています。

主に次のような項目になります。

相続登記の法務局での申請手続き

相続登記の申請方法は3つ

相続登記の申請を行う方法は3つあります。

一つ目は、法務局の窓口に書類一式を持参して申請する方法です。

二つ目は、書類一式を郵送で法務局に提出して申請する方法です。

三つ目は、オンラインで申請を行い、添付書類は法務局の窓口に持参もしくは郵送して提出する方法になります。

それぞれの申請方法について、順番に解説していきます。

窓口で申請する方法

管轄の法務局まで出向き、窓口で申請書類一式を提出して申請する方法になります。

法務局の職員が、窓口で必要書類や申請書の内容をざっとチェックしてくれるため、その時点で不備が見つかった場合には、すぐに対応することができます。

ただし、詳しい審査がその場で行われるわけではないため、後日、法務局から連絡がくることもあります。

法務局の窓口対応受付時間は、平日の午前9時から午後5時までとなっています。

相続登記の申請や手続きについての説明を受けたい場合は、時間に余裕をもって窓口に行くとよいでしょう。

郵送で申請する方法

管轄の法務局宛てに、申請書類一式を郵送して申請する方法になります。

管轄の法務局が遠方にある場合には、直接窓口に行くのは大変ですので、郵送が便利でしょう。

なお、相続登記の申請書や添付書類には重要な個人情報が多く含まれています。

書類が法務局に届いたことを確認できるように、必ず書留郵便を利用しましょう。

オンラインで申請する方法

法務局が整備する「申請用総合ソフト」を利用して、オンラインで登記の申請を行うことができます。

ただし、事前にソフトをダウンロードしたり、利用者登録が必要となります。

また、オンラインで登記申請をする場合、添付書類は原則として「電子文書」である必要があります。

しかし、相続登記の添付書類の一つである戸籍関係書類は現時点で電子文書化されていません。

したがって、これらの書類は別途、法務局に提出する必要があり、オンライン申請で相続登記を完結することはできません。

つまり、オンラインで申請をしたとしても、それに加えて添付書類を法務局の窓口に持参もしくは郵送する必要があるということになります。

相続登記を法務局に申請した後の流れ

下図は相続登記の申請の流れを示したものです。

申請書類一式を法務局に提出すると、相続登記の申請が受け付けられ、その後は登記官による審査が行われます。

審査の結果、特に不備がなければ、申請どおりに名義変更の登記が行われます。

申請書等に不備があった場合には法務局から連絡が来ますので、その指示内容を確認して対応することになります。

相続登記が完了した場合には、「登記完了証」と「登記識別情報」が発行されます。

「登記完了証」と「登記識別情報」の受け取りは、窓口でも郵送でも可能です。

郵送での受け取りを希望する場合には、登記申請を行う際に、あらかじめ返送用の封筒と郵便切手を提出しておくとよいでしょう。

相続登記完了までの期間の目安

相続登記の申請から完了までの期間については、各法務局の混み具合によって変動します。

例えば、札幌のような地方都市であればおおむね1週間から10日前後で完了するのが一般的です。

一方、東京法務局の場合には、3週間〜4週間程度かかることもあるようです。

申請から登記が完了するまでの期間については、各法務局のホームページで「登記完了予定日」の情報提供を行っていますので、それを確認してみるとよいでしょう。

相続登記を法務局に申請する際の注意点

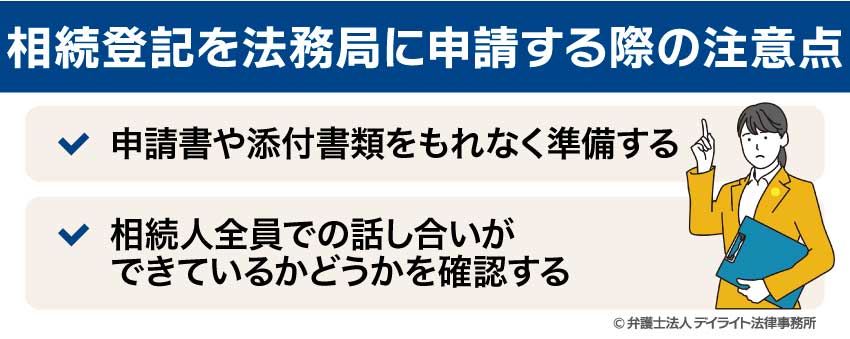

申請書や添付書類をもれなく準備する

相続登記を申請する場合には、多くの書類が必要になります。

まずは、必要書類をもれなく収集、作成することが大切です。

例えば、戸籍関係書類について、必要な戸籍謄本や除籍謄本が欠けたまま申請を行ってしまうと、相続人の確定ができないという理由で、場合によっては申請が却下されてしまう可能性があります。

また、申請書の記載に誤りがあった場合には、法務局まで出向いて訂正しなければなりません。

法務局が近所であればそれほど問題はありませんが、遠方だった場合には余計な時間と費用がかかってしまいます。

相続登記は事前の準備がとても大切です。

申請書の記載や添付書類に漏れがないかどうか、十分に確認してから申請を行いましょう。

相続人全員での話し合いができているかどうかを確認する

亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺していない場合には、被相続人が所有していた不動産を誰が引き継ぐのかを決めなければなりません。

これを決めるために行う話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。

相続登記を申請する場合、まとまった内容を「遺産分割協議書」という書類にして法務局に提出する必要があります。

遺産分割協議に参加していない相続人が一人でもいる場合には、相続登記の申請は却下されてしまう可能性があります。

相続登記を申請する前に、必ず相続人全員で遺産分割協議を行っているかどうかを確認してください。

相続登記を成功させる3つのポイント

相続登記に関する知識を身に付ける

相続登記は簡単な手続きではありません。

相続登記を行うためには、民法や不動産登記法などの法律知識が必須となります。

相続登記を成功させるために、まずは相続登記に関する知識を身に付けましょう。

書店に行けば、相続登記について解説をしている書籍がたくさん並んでいます。

法律の専門家ではない一般の方向けの本も出版されていますので、ご自身に合うものを見つけて一読してみるとよいでしょう。

相続登記に関する知識が身に付けば、申請に必要な書類の収集や作成をスムーズに行うことができるようになります。

相続人の確定を正確に行う

相続登記を申請する大前提として、相続人を正しく確定させることが重要です。

相続人が確定しなければ、いつまでも必要書類をそろえることができませんし、誰が不動産を引き継ぐのかを決めることもできません。

相続登記をスムーズに行うためには、相続人の確定をしっかりと行う必要があります。

誰が相続人になるのかについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考になさってください。

相続に強い弁護士に相談する

相続登記をご自身で行うことも不可能ではありません。

ただし、相続登記には様々なケースがあり、専門家に相談したほうがよいケースも多くあります。

例えば、相続人が多数存在しており、相続人調査が困難なケースや相続人の間で争いがあり、不動産を誰が引き継ぐのかを決めることができないケースなどです。

相続登記は令和6年4月1日から義務化されましたので、相続登記をしないまま時間が過ぎてしまうと、相続人にペナルティが課されてしまう可能性があります。

相続登記を速やかに完了させるためには、相続に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

一般的に登記の専門家は司法書士と言われますが、相続人の間に争いがある場合などは、司法書士は登記手続きを進めることができません。

弁護士であれば、相続登記以外にも相続全般に関する相談に応じることができますし、登記ができる段階になれば、信頼できる司法書士を紹介することも可能です。

法務局での相続登記に関するよくある質問

![]()

相続登記は自分でできますか?

ただし、この記事でも解説したとおり、相続登記の申請を行うためには準備しなければならない書類がたくさんあり、その書類の準備だけでも、相当な手間と時間がかかります。

書類がそろった後は、申請書を作成し、必要な書類とともに法務局に提出しなければなりません。

そして、申請書や添付書類に不備があった場合には、やり直しや訂正をする必要があります。

相続登記を専門家に任せる場合には、そうした手間のかかる作業はすべてやってもらうことができます。

また、専門家であれば、登記手続きに精通していますので、スムーズに申請を行うことができ、登記が完了するまでの期間も短縮することができるでしょう。

![]()

法務局での相続登記の費用はいくらですか?

- ① 登録免許税

- ② 必要書類の取得手数料

- ③ 司法書士の報酬(登記の申請を司法書士に依頼する場合)

①登録免許税

登録免許税とは、不動産の名義を書き換えるときなどにかかる税金で、相続税や固定資産税とは別のものになります。

登録免許税の金額は不動産の評価額によって変動します。

具体的には、以下の計算式で算出することができます。

登録免許税額 = 不動産の課税標準価額(評価額)× 0.4%(相続登記の場合の税率)

例えば、不動産の評価額が1000万円の場合には、その0.4%である4万円が登録免許税額となります。

②必要書類の取得手数料

これは、戸籍等の相続登記に必要な書類を区役所等から取得する際に必要となる費用です。

取得する書類の内容や地方自治体によって手数料の金額は異なりますが、だいたい1通につき300円~750円程度がかかります。

相続人の人数等によって必要な書類の通数は変わりますが、少ない場合には5000円~7000円程度、多い場合には2万円程度が必要となるでしょう。

③司法書士の報酬

相続登記の申請を司法書士に依頼する場合に必要となる費用です。

司法書士の報酬額は固定されているわけではなく、司法書士ごとに自由に設定することができるとされています。

そのため、その事案の複雑さや地域的な事情など様々な要素が考慮されますが、おおむね5万円から15万円程度と考えておけばよいでしょう。

相続登記に必要な費用については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考になさってください。

![]()

オンライン申請と窓口申請どちらがおすすめ?

オンライン申請を行うためには、あらかじめ登記申請用のソフトのダウンロードや利用者登録をする必要があります。

また、登記申請用のソフトを利用するには、マニュアルを確認しながら作業する必要があり、慣れない方が操作するには、少し難しいかもしれません。

一度きりの申請のためにこのような作業をするのは面倒ですし、すでに説明したとおり、相続登記の場合は、オンライン上で登記申請を完結することができません。

添付書類については、別途、法務局へ持参もしくは郵送する必要があるため、オンライン申請のメリットは少ないといえるでしょう。

まとめ

この記事では、相続登記の申請先がどこなのか、法務局に行く前に何を準備したらよいのか、相続登記の申請方法にはどのようなものがあるか等について詳しく解説してきました。

これから相続登記をされる方や相続登記に関心を持っていらっしゃる方にとって、この記事が少しでも参考になれば幸いです。

人が亡くなって相続が発生すると、遺された方々は悲しみの中、様々な手続きや事務処理に追われることになります。

特に相続に関しては、トラブルが生じることも少なくありません。

そのような場合には、早めに相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

デイライト法律事務所には、相続に強い弁護士と税理士からなる専門チームがあります。

ぜひお気軽にご相談ください。