相続した株式は、速やかに名義変更手続きを行うことが重要です。

株式は、投資価値だけでなく、議決権など企業経営に関わる権利も含む、重要な財産です。

しかし、故人名義のままでは、配当金の受け取りや、株主としての権利行使ができないだけでなく、将来的な売却も困難になります。

そのため、株式の相続が発生した場合には、適切な手続きを経て名義変更を行う必要があります。

株式の名義変更について正しい知識を身につけることで、スムーズな相続手続きが可能になるでしょう。

この記事では、相続した株式の名義変更について、手続きの方法や、期限、必要な費用、税金の問題点、メリット・デメリットなどを、弁護士が解説します。

目次

相続した株式を名義変更するには?

株式を相続した場合、名義変更の手続きは必須となります。

故人名義のままでは、株主としての権利を適切に行使できないだけでなく、配当金の受け取りや、株式の売却などもできなくなります。

また、名義変更を行わないまま長期間が経過すると、手続きがより複雑になるケースもあります。

株式の名義変更方法は、上場株式と非上場株式で大きく異なります。

それぞれの特性に応じた適切な手続きが必要になるため、株式ごとに解説していきます。

株式の名義変更とは

株式の名義変更とは、株式の所有権が移転した場合に、株主名簿に記載されている所有者名義を、新たな所有者の名義に変更することです。

株式会社では、株主の権利を管理するために「株主名簿」という台帳が作成・管理されています。

この株主名簿に記載されている人が、正式な株主として認められ、配当金の受け取りや株主総会での議決権行使などの権利を持つことができます。

相続が発生した場合、被相続人名義の株式は、法的には遺産分割協議の完結によってに相続人に移転します。

ただし、株主名簿上の名義は自動では変更されないため、実際に株主としての権利を行使するためには、名義変更の手続きが必要となるのです。

名義変更を行わないと、配当金が受け取れなくなったり、株主総会の招集通知が届かず議決権を行使できなくなったりといった問題が生じる可能性があります。

そこで、株式の相続が発生した場合には、速やかに名義を変更する必要があるのです。

上場株式の名義変更の方法

上場株式とは、東京証券取引所などの証券取引所に上場されている会社の株式のことです。

現在、日本の上場株式は、ほとんどが株券不発行制度で発行されています。

株式は電子化されており、実際の株券の受け渡しは必要ありません。

上場株式の名義変更は、名義書換請求書を証券会社に提出することで行います。

名義書換請求書には、被相続人の死亡を証明する書類を添付する必要があるのが通常です。

ただし、実際に提出する書類は証券会社によって異なるため、あらかじめ確認する必要があります。

一例としては、次のような書類が必要になります。

- 株式名義書換請求書

- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書

書類審査が完了すると、証券会社で名義変更の手続きが行われ、相続人の口座に株式が移管されます。

相続人が証券口座を持っていない場合は、事前に口座を開設しておく必要があります。

上場株式の名義変更は、証券会社や信託銀行がサポートしてくれるため、比較的スムーズに名義変更を進めることができます。

ただし、相続人が複数いる場合や、遺言書がない場合などは、株式の分割方法について相続人間で協議する必要があります。

非上場株式の名義変更の方法

非上場株式とは、証券取引所に上場されていない会社の株式のことです。

非上場株式の名義変更は、上場株式と比べてやや複雑になります。

これは、非上場株式が証券取引所で取引されておらず、株主名簿の管理も各企業が独自に行っているためです。

つまり、証券会社を通じるのではなく、発行会社に対して直接名義変更を請求する必要があります。

非上場株式の名義変更に必要な書類は、基本的には上場株式の場合と大きく変わりません。

被相続人の死亡を証明する戸籍謄本や、相続人であることを証明する書類、遺産分割協議書などが一般的に求められます。

ただし、非上場株式の場合は、各会社が独自の株式取扱規程を定めているため、必要書類や手続きの詳細が会社ごとに異なります。

そのため、名義変更を行う前に、必ず発行会社または株主名簿管理人に連絡し、具体的な手続き方法を確認することが重要です。

会社によっては、独自の書式による名義書換請求書の提出を求めたり、追加の証明書類を要求したりする場合もあります。

また、取締役会の承認が必要な会社もあるため、手続きに時間がかかることを見込んでおく必要があります。

事前に十分な情報収集を行い、会社の意向に沿った形で手続きを進めることが、スムーズな名義変更のポイントとなります。

特に、非上場株式では、実際に株券が発行されているケースもあります。

株券がある場合は、それを発行会社に提出し、新たな名義の株券に書き換えてもらうなどの手続きが必要な場合があります。

株券を紛失している場合は、株券喪失登録の手続きが必要になることもあります。

非上場株式の名義変更は、発行会社との直接的なやり取りが必要となるため、上場株式に比べて手続きに時間がかかることがあります。

また、株式の評価額の算定や相続税の申告においても、専門家のサポートが必要になるケースが多いでしょう。

相続株式の名義変更の期限はいつまで?

相続株式の名義変更には、法律上の厳密な期限は設けられていません。

そのため、相続発生からかなりの期間が経過した後であっても、名義変更の手続き自体は可能です。

しかし、相続税の申告期限や実務上の観点から、できるだけ早く手続きを進めることが望ましいといえます。

名義変更を先延ばしにすることで生じる不利益や問題を避けるためにも、適切なタイミングでの対応が重要です。

相続税の申告期限との関係では、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から10か月以内に、相続税の申告を行う必要があります。

相続財産に株式が含まれる場合、その評価を適切に行うためにも、相続税申告までに名義変更の手続きを進めておくことが望ましいでしょう。

また、株式の名義は、配当金の受け取りや株主総会での議決権行使などにも関係してきます。

これらの権利を適切に行使するためにも、できるだけ早く名義変更を完了させることが重要です。

特に、上場企業の場合、配当金の支払いや株主総会の開催は定期的に行われるため、これらの機会を逃さないよう迅速な対応が求められます。

実務的にも、相続発生から時間が経過するほど、必要書類の収集が困難になったり、相続人間の協議が複雑化したりするリスクが高まります。

特に、相続人が複数いる場合は、できるだけ早い段階で遺産分割協議を行い、株式の帰属を決定しておくことが重要です。

このように、厳密な期限はないものの、相続税申告期限である10か月以内を目安に、できるだけ早く名義変更の手続きを完了させることが望ましいでしょう。

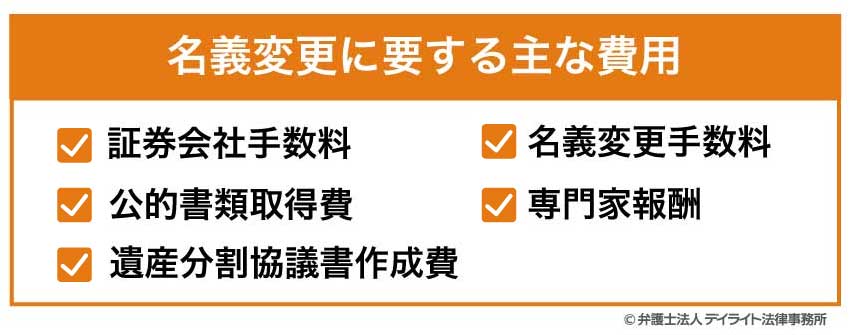

相続株式の名義変更にかかる費用はいくら?

相続株式の名義変更にかかる費用は、株式の種類や保管方法、手続きを依頼する機関によって異なります。

名義変更そのものに大きな費用はかからないことが多いですが、関連する手続きや、専門家への依頼費用なども考慮する必要があります。

ここでは、名義変更に要する主な費用と、その目安について解説します。

証券会社手数料

上場株式の場合、証券会社に支払う名義変更手数料は、多くの場合無料または少額(数千円程度)に設定されています。

証券口座の開設が必要な場合も、口座開設自体は通常無料ですが、株式の管理や取引に関連する手数料が発生する可能性があります。

これらの費用は各証券会社によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

名義変更手数料

非上場株式の場合、発行会社または株主名簿管理人に支払う名義変更手数料が発生します。

この金額は会社によって異なりますが、一般的には数千円〜数万円程度です。

公的書類取得費

相続手続きには、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などの公的書類の取得が必要です。

これらの費用は、1通あたり数百円〜数千円程度かかります。

専門家報酬

相続株式の名義変更や評価の複雑さに応じて、専門家への報酬が発生します。

税理士に相続税申告を依頼する場合は、10万円〜数十万円程度、弁護士に相続全般の手続きを依頼する場合は、数十万円程度が一般的です。

遺産分割協議書作成費

相続人が複数いる場合、遺産分割協議書の作成費用が発生することがあります。

司法書士や弁護士に依頼すると、数万円〜十数万円程度かかることが多いでしょう。

株式を相続したときの税金はいくら?

株式を相続した場合、その価値に応じて相続税が課税されます。

相続税の計算は複雑であり、株式の評価方法や各種控除の適用によって大きく変わってきます。

また、株式が上場しているか否かによっても評価方法が異なるため、正確な税額の算出には専門的な知識が必要です。

株式の相続税は、その株式の財産的な価値(評価額)がいくらかという問題と、その額に対する税額がいくらになるかという計算の問題を区別すると、わかりやすいでしょう。

株式の評価

上場株式の評価は、比較的シンプルです。

上場株式は、株式市場で値段が決まるため、原則として、被相続人の死亡日の株価に基づいて課税されます。

ただし、株価がたまたま急騰したような場合に、税額が不当に高額になるおそれがあります。

このような不都合を避けるため、納税者が最も有利な価格を選択できる特例が設けられています。

具体的には、以下の4つの価格のうち、最も低い金額を、その株式の評価額とすることができます。

- 課税時期(死亡日)の終値

- 課税時期(死亡した月)の毎日の終値の月平均額

- 課税時期の前月の毎日の終値の月平均額

- 課税時期の前々月の毎日の終値の月平均額

一方、非上場株式の評価は、市場価格がないため複雑な計算を要します。

原則として、会社の規模や業種に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式、またはこれらを組み合わせた方式(折衷方式)によって評価されます。

非上場株式の評価は、専門的知識を要するため、税理士などの専門家に依頼することが一般的です。

税額の計算

株式を含む相続財産の税額計算では、まず相続により取得した全ての資産価値を合計します。

そして、そこから債務や葬儀にかかった費用などを差し引いて、課税対象となる金額を求めます。

この金額から、法律で定められた基礎控除額(「3,000万円」に「600万円×法定相続人数」を加えた額)を引くことで、実際に税金がかかる遺産総額が決まります。

続いて、この課税対象となる遺産総額を、法定相続分に従って仮に分割したと想定し、それぞれの金額に応じた税率を適用して計算します。

相続税の税率は、相続する財産の金額によって段階的に高くなります。

| 課税対象額の区分 | 税率 |

|---|---|

| 1,000万円以下の部分 | 10% |

| 1,000万円超3,000万円以下の部分 | 15% |

| 3,000万円超5,000万円以下の部分 | 20% |

| 5,000万円超1億円以下の部分 | 30% |

| 1億円超2億円以下の部分 | 40% |

| 2億円超3億円以下の部分 | 45% |

| 3億円超6億円以下の部分 | 50% |

| 6億円超の部分 | 55% |

この相続税の総額を、各相続人が実際に相続した財産の割合に応じて按分し、各相続人の納付税額を決定します。

具体例相続財産の合計が1億円で、相続人が配偶者と子1人の計2人のケースでは、次のような計算のイメージとなります(実際の計算には、相続の状況に応じて複雑な要素が関係します)。

課税価格:1億円(債務なしと仮定)。

基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円

課税遺産総額:1億円 – 4,200万円 = 5,800万円

法定相続分で仮に分ける:配偶者1/2(2,900万円)、子1/2(2,900万円)

各人に税率を適用して総税額を計算:各2,900万円に対して、1,000万円までは10%、1,000万円超3,000万円以下の部分(残りの1,900万円)は15%の税率となり、総税額は各385万円。

実際の分け方で税額を分担:たとえば配偶者が6,000万円、子が4,000万円を取得した場合、総税額385万円 × 2 = 770万円を6:4で分け、配偶者が462万円、子が308万円を納付。

なお、各相続人の税額計算では、配偶者控除や未成年者控除、障害者控除など、各種の控除・特例を適用することができます。

株式の相続に関する税金は、株式の種類や価値、相続財産全体の構成、相続人の状況など、さまざまな要素によって変わってきます。

また、税制は改正されることもあるため、最新の情報に基づいた専門家のアドバイスを受けることが重要です。

株式の相続税の詳しい計算方法については、以下のページをご覧ください。

相続株式の名義変更のメリットとデメリット

相続株式の名義変更には、いくつかのメリットとデメリットがあります。

名義変更は、相続財産を適切に管理するために必要な手続きであり、デメリットがあるから行わないというものではありません。

ただし、そのタイミングや方法によって、得られる利益や生じる問題が異なってきます。

ここでは、相続株式の名義変更に関して、メリットとデメリットについて詳しく解説します。

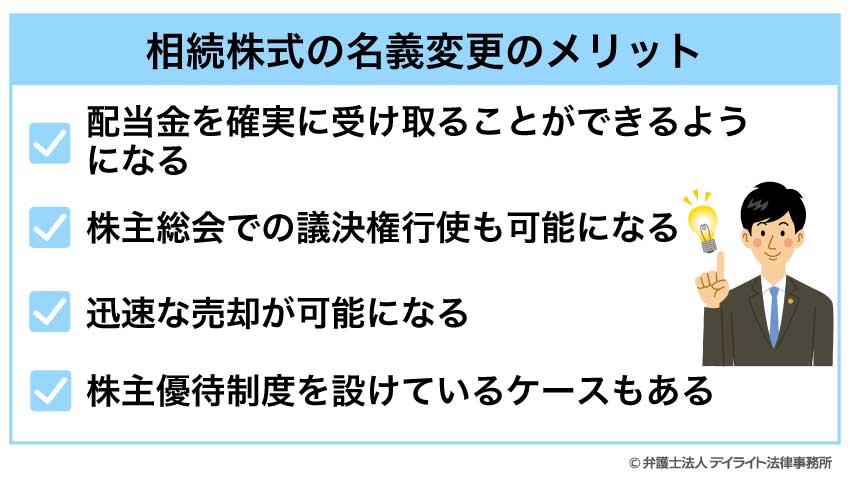

メリット

配当金の受け取り

株式の名義変更を行うことで、配当金を確実に受け取ることができるようになります。

名義変更を行わないと、配当金が故人名義の口座に振り込まれたり、発行会社に留保されたりする可能性があります。

名義変更を完了させることで、配当金を正当な権利者である相続人が受け取れるようになります。

議決権の行使

株式の名義を変更することで、株主総会での議決権行使も可能になります。

株式投資は、配当金の受け取りや、株価の値上がり益を主な目的として行う方が多いかもしれません。

その場合、株主総会そのものにはあまり関心がないという方もいらっしゃるでしょう。

しかし、株主総会は、会社の経営方針や重要事項を決定する場であり、株主としての権利を行使できる大切な機会です。

名義変更を行い正式な株主となることで、議決権を持ち、会社の意思決定に参加できるようになります。

たとえ普段は総会に出席しない場合でも、いざという時に自分の意見を反映させるためには、名義変更を済ませておくことが重要です。

特に、非上場会社の場合、経営に関わる重要な決定に参加できるという点は、大きなメリットといえるでしょう。

迅速な売却が可能になる

名義を変更することで、将来的に株式を売却する際にもスムーズに手続きを進めることができます。

証券会社によっては、特別な手続きで対応できる場合もありますが、基本的には、名義変更を終えておくことが、売却をスムーズに行うためには必要です。

特に、上場株式の場合、市場の状況に応じて、迅速に売り買いの判断を下すことが重要な場面もあります。

相場が急変する状況に備えて、すぐに売却できる態勢を整えておくことが大切です。

機動的に売買できるようになることは、あらかじめ名義変更を完了させておくことの大きなメリットです。

名義変更を済ませておくことで、売却の意思決定から実行までの時間を最小限に抑えることができます。

株主優待

以上のほか、会社によっては、株主優待制度を設けているケースもあります。

株主優待とは、企業が一定数以上の株式を保有する株主に対して、自社製品やサービス、割引券などを提供する制度です。

上場企業を中心に多くの会社が導入しており、個人投資家にとっては株式投資の魅力のひとつとなっています。

名義変更を行うことで、こうした優待サービスを受ける権利も確保できます。

名義変更が完了していない場合、優待の権利が正しく引き継がれず、相続人が優待を受け取ることができない場合があります。

特に、優待の基準日までに名義変更が間に合わないと、その年の優待を受け取れないこともあるため、早めの手続きが重要です。

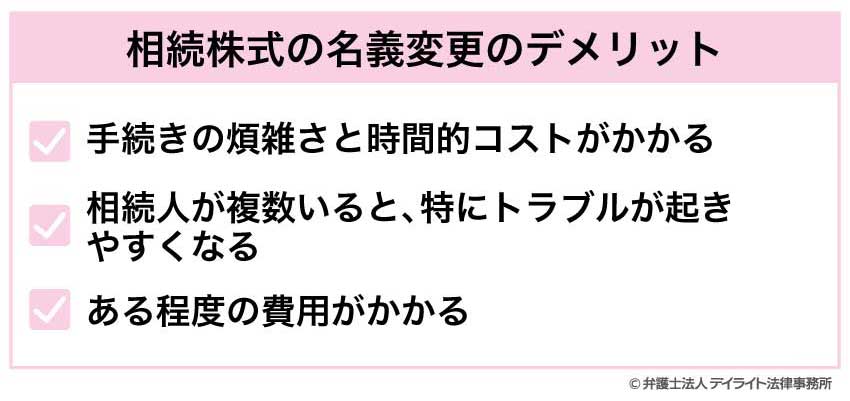

デメリット

手続きの負担

名義変更のデメリットとして、手続きの煩雑さと時間的コストが挙げられます。

証券会社や株主名簿管理人への連絡から始まり、必要書類の提出、審査など、数週間から場合によっては数ヶ月かかることもあります。

また、必要書類の収集も負担となります。

相続による株式の名義変更では、戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書など、複数の公的書類が求められるケースが多いです。

これらを集めるだけでも、それなりの時間と労力を要します。

このような手続き面の負担は、相続人にとってのデメリットとなります。

複数の相続人がいる場合の調整

株式の名義変更では、相続人が複数いると、特にトラブルが起きやすくなります。

株式をどう分けるかで相続人の意見が分かれると、話し合いに時間がかかり、手続きが進まなくなることもあります。

特に、株式の価値の高いケースでは、相続人同士の意見対立が深刻になりがちです。

また、相続人の中に連絡が取りにくい人がいると、書類への署名集めなどの手続きも一層大変になります。

結果として、名義変更の完了までに余計な負担が生じることになるのです。

費用

名義変更自体の手数料は比較的少額ですが、関連する手続きや専門家への相談費用を含めると、ある程度の出費を伴います。

特に、相続財産が複雑な場合や、相続人間で意見の相違がある場合などは、専門家への依頼費用がかさむことがあります。

相続した株式の価値が低い場合では、名義変更に要する費用に見合わないケースもあるかもしれません。

このように、株式の名義変更には、株主としての権利を確保するというメリットだけでなく、手続きの煩雑さや費用面での負担というデメリットも存在します。

しかし、長期的な視点で考えると、適切な時期に名義変更を行うことで、将来的なトラブルを防ぎ、円滑な資産管理が可能になります。

デメリットがあるからといってやらないのではなく、デメリットを最小限に抑えつつ進めることが重要です。

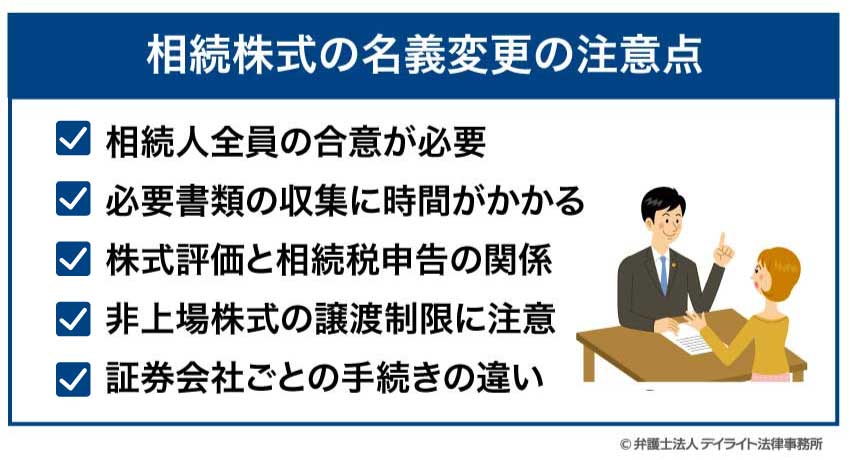

相続株式の名義変更の注意点

相続株式の名義変更を行う際には、いくつかの重要な注意点があります。

これらの点に留意することで、手続きの遅延や追加コストの発生、さらには相続人間のトラブルを防ぐことにもなります。

相続株式の名義変更では、以下の点に注意して進めることをお勧めします。

相続人全員の合意が必要

まず、名義変更の前提として、相続の処理には、相続人全員の合意が必要であることを知っておくことが重要です。

遺言書がない場合、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

一部の相続人だけで、勝手に名義変更を進めることはできません。

相続人間で株式の分配方法について十分に話し合い、全員が合意した内容を遺産分割協議書にまとめる必要があります。

必要書類の収集に時間がかかる

株式の名義を変更するには、必要書類を収集しなければならず、これには時間がかかります。

特に、戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要であり、複数の市区町村からの取り寄せを要するケースもあります。

また、相続人全員の印鑑証明書なども必要になるため、早めに準備を始めることが大切です。

株式評価と相続税申告の関係

株式の評価方法と、相続税申告の関係にも注意が必要です。

特に、非上場株式の場合では、評価方法によって相続税額が大きく変わることがあります。

適切な評価方法を選択し、正確な申告を行うためにも、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

非上場株式の譲渡制限に注意

非上場株式の場合、会社の定款に、株式譲渡制限の規定がないか確認することも重要です。

非上場会社では、株式の譲渡に取締役会の承認が必要と定められていることも多いです。

相続による取得の場合でも、名義変更の際に会社側の手続きが必要になることがあるため、事前に確認しておくことをお勧めします。

証券会社ごとの手続きの違い

名義変更の手続きは、証券会社によって手続きや必要書類が異なることも、念頭に置いておきましょう。

上場株式の場合は各証券会社、非上場株式の場合は各発行会社によって、必要書類や手続きの流れが若干異なります。

事前に手続きを問い合わせて、スムーズに進めることが大切です。

相続株式の名義変更は、相続財産の適切な管理だけでなく、相続人間の円滑な関係構築のためにも、重要なプロセスです。

上記の注意点を踏まえ、必要に応じて専門家のサポートを受けながら、慎重に進めることをお勧めします。

相続株式の名義変更の相談窓口

株式を相続する際には、様々な専門的知識が必要となるため、適切な専門家への相談が欠かせません。

どの専門家に相談すべきかは、直面している課題や問題によって異なります。

それぞれの専門家が持つ強みを理解し、自分のニーズに合った相談先を選ぶことが重要です。

株式を管理する金融機関等

基本的な相談先として、証券会社や信託銀行等の、株式を管理している金融機関が挙げられます。

上場株式を相続した場合、被相続人が口座を開設していた証券会社や信託銀行に相談するのが、最も直接的な方法です。

これらの金融機関に問い合わせれば、自社で管理している株式の名義変更手続きについて、詳しい手続きを案内してくれます。

ただし、相続税の申告や遺産分割に関する法律相談などには、対応していないことが多いです。

これらの窓口では、株式の名義変更手続きに限定した相談になります。

また、相続したのが非上場株式である場合は、発行会社の総務部門や株主名簿管理人に相談するとよいでしょう。

非上場会社の株式については、各会社が独自の手続きを定めていることが多いため、直接問い合わせることで、正確な情報を得ることができます。

ただし、こちらも、相続全般についての相談には応じていないことが一般的です。

相続税の申告だけなら税理士

株式相続において税務面での助言が必要な場合、税理士への相談が最適です。

税理士は、相続税の計算や申告書作成のエキスパートとして、上場・非上場を問わず、株式の適正な評価額算定をサポートしてくれます。

特に、非上場株式については、類似業種比準方式や純資産価額方式といった、複雑な評価方法を用いる必要があり、専門家の知識なしでは正確な評価が困難です。

また、納税資金の準備計画や、節税対策についても実践的なアドバイスを受けられます。

税務調査が入った際にも、税理士は税務署との交渉に慣れているため心強い味方となるでしょう。

ただし、税理士の専門領域は、主に税務面に限られます。

遺産分割の進め方や、会社法に関連する手続き、長期的な事業承継計画などについては、他の専門家の力を借りることも検討すべきでしょう。

相続全般は相続に強い弁護士

株式相続を含む相続問題を総合的に解決したい場合は、相続に精通した弁護士への相談が効果的です。

弁護士は、遺産分割の法的なプロセスに詳しい、法律のスペシャリストです。

株式分割の方法提案や、相続人間でのトラブル調整など、法律的観点から全面的にサポートすることができます。

特に、非上場企業の株式相続では、経営権の移転問題や、会社定款の解釈、株主間の権利調整など、法的側面が複雑になります。

そのような場面では、弁護士の専門知識が大いに役立ちます。

また、弁護士は必要に応じて、税理士や公認会計士などと連携しながら、相続手続きの全体を見通すことができます。

事業承継を伴う株式相続ケースでは特に、税務・法務・経営の三つの視点からの総合的なアプローチが必要となります。

このような場合、弁護士を中心として各分野の専門家によるチームを組むことで、複雑な問題も円滑に解決できるでしょう。

相続問題における弁護士の役割や弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

名義変更だけでなく、相続税の申告や遺産分割などを含めた総合的なサポートが必要な場合は、弁護士や税理士など複数の専門家に相談することで、効果的な解決につながります。

相続株式の名義変更についてのQ&A

![]()

株の持ち主が亡くなった場合、株はどうなりますか?

遺言書があればその内容に従い、なければ遺産分割協議によって、相続人間で分割されます。

ただし、実際に株主としての権利を行使するためには、名義変更が必要です。

名義変更をしないと、配当金の受け取りや議決権行使ができず、株式も売却できません。

株式の種類や保管方法によって手続きが異なるため、証券会社や発行会社に確認しましょう。

![]()

相続した証券の名義変更はできますか?

上場株式の場合、現在はほとんどが電子化されているため、証券会社を通じて名義変更の手続きを行います。

非上場株式で実際に株券が発行されている場合は、発行会社に株券を提出し、新たな名義の株券に書き換えてもらう必要があります。

いずれの場合も、相続人であることを証明する戸籍謄本や、遺産分割協議書などの書類が必要となります。

まとめ

この記事では、株式の相続における名義変更について、上場株式と非上場株式の手続き方法や期限、必要な費用、税金の問題点、メリット・デメリットなどを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 相続した株式は名義変更が必要であり、上場株式は証券会社や信託銀行、非上場株式は発行会社を通じて手続きを行う。

- 相続株式の名義変更に法律上の厳密な期限はないが、相続税申告期限(10か月以内)を目安に早めに手続きを進めるべきである。

- 名義変更にかかる直接的な費用は比較的少額だが、関連する手続きや専門家への依頼費用も考慮する必要がある。

当事務所では、相続に注力する弁護士及び税理士からなる専門チームを構築しています。

相続対策チームは、相続に関する専門知識やノウハウを活用し、相続問題の解決に尽力しています。

遠方にお住まいの方でもお気軽に当事務所の専門サービスをご利用いただけるように、LINE、Zoom、などを活用したオンライン相談をご提供しております。

相続問題については、当事務所の相続弁護士までお気軽にご相談ください。