法律の改正により、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。

相続人は、法律上の義務として、不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

この記事では、相続登記の義務化について詳しく解説していきます。

相続登記をしないとどうなってしまうのか、気になっている方もいらっしゃると思います。

この記事を読めば、そのような疑問も解消できますので、ぜひ参考になさってください。

目次

相続登記が義務化!でも、一体何が変わる?

2024年4月からの相続登記義務化とは?

相続登記の「義務化」の意味は、土地や建物の所有者に相続が開始した場合には「相続登記を行わなければならない」=「亡くなった方の名義のままにしておいてはいけない」ということです。

相続登記の義務化が開始したのは2024年4月1日ですが、この日より「前に」開始した相続も義務の対象となります。

つまり、長年にわたって相続登記がされずに放っておかれた不動産についても義務の対象になるということです。

今までの制度と何が変わる?

不動産登記の制度が始まって以降、相続登記は義務ではありませんでした。

つまり、相続登記はしてもよいし、しなくてもよいということです。

相続登記をしないからといって、相続人に対して国からペナルティが与えられることもありませんでした。

しかし、2024年4月1日からは、相続人は不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務化されました(不動産登記法76条の2)。

そして、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります(不動産登記法164条)。

「過料」とは、行政上の義務に違反した場合に科せられる金銭的なペナルティを意味します。

過料は、行政上の秩序を維持するために違反者に科せられるものであり、刑事罰ではありません。

したがって、過料が科せられたとしても、いわゆる「前科」にはなりません。

義務化の背景と目的

相続が開始しているにもかかわらず、相続登記がされないことによって、登記記録を見ても現在の所有者が誰なのか分からない「所有者不明土地」が全国的に増加しました。

これにより、所有者不明土地の周辺環境の悪化や、土地の取引や公共事業に支障が生じるというような社会問題につながっていきます。

そこで、所有者不明土地問題を解消するために、相続登記を義務化するという法律の改正が行われたのです。

どんな人が対象になる?

相続登記の義務があるのは、不動産を相続したすべての相続人です。

不動産を単独で相続した場合だけではなく、共同で(複数人で)相続した場合の相続人全員を含みます。

遺産分割協議が完了している場合はもちろん、完了していない場合であっても、相続人には相続登記を行う義務が発生します。

ちなみに、相続放棄をした人は相続登記の義務を負うことはありません。

相続放棄をしたことによって、最初から相続人ではないという扱いになるからです。

相続登記を「しない」とどうなる?具体的なデメリットを解説!

経済的な不利益

相続登記を行わないことによって、次のような経済的な不利益が生じてしまいます。

不動産を売却できない!

不動産を売却した場合には、その所有権を買主名義に移す必要があります。

しかし、相続登記がされておらず、不動産の所有者が亡くなった方のままになっている場合、亡くなった方から買主へ直接所有権を移転することはできません。

登記制度は、所有権の移転の経過を忠実に登記記録に反映させることを要請しているため、相続が発生した後に不動産を売却する場合には、必ず相続登記を経由する必要があります。

したがって、相続登記をしないと、その後、不動産を売却することができないということになります。

融資を受けられない可能性も…

例えば、相続した不動産を担保に入れて、銀行から融資を受けたいと考えたとしましょう。

このとき、不動産の所有権名義が被相続人のままになっていると、銀行は抵当権を設定することができません。

なぜなら、抵当権設定契約は銀行と不動産の現在の所有者との間で締結されるものだからです。

亡くなった方を相手として契約を結ぶことはできません。

そして、抵当権を設定することができなければ、融資を断られる可能性があります。

相続人でトラブルになるケースも

土地や建物を所有している場合、固定資産税を支払ったり、不動産の維持・管理を適正に行う義務が生じます。

相続登記を行わないままでいると、誰が不動産を相続したのかが明確にならないため、上記のような義務を相続人どうしで押し付け合うというようなトラブルになる可能性があります。

生活上の不便

固定資産税の支払い手続きが複雑に

相続登記がされないままになっている不動産については、原則として相続人全員が固定資産税を支払う義務を負うことになります。

行政上の事務手続きとしては、役所は相続人の代表者と思われる一名に納税通知書を送付します。

しかし、相続人が複数いる場合には支払義務は全員にありますので、誰がいくら支払うのかを協議しなければなりません。

話し合いがまとまらなかったり、支払いをしてくれない相続人がいる場合には、他の相続人が立て替える必要があります。

このように、相続登記がされないと固定資産税の支払い手続きが複雑になってしまうことがあります。

将来世代への影響

所有者不明土地問題の発生リスク

「所有者不明土地」となるのは、何代もの間、相続登記がされてこなかった土地です。

したがって、例えば、あなたの親が所有していた土地について、まだ相続登記をしていないからといって、すぐにその土地が「所有者不明土地」になるわけではありません。

しかし、あなたが将来亡くなって、その次の相続人も亡くなり、その次も…と何代もの間、相続登記がされないことによって、その土地はいずれ「所有者不明土地」となってしまいます。

このような土地が増えれば増えるほど、将来世代においては「所有者不明土地問題」は深刻になっていくでしょう。

子や孫に迷惑をかける可能性も

相続登記が行われないまま時が経過し、その間、いくつもの相続が発生しているケースを想定してみましょう。

例えば、もともとの所有者はAさんで、その相続人はその妻であるBさんとその子であるCさん、Dさんだったとします。

その後、Bさんが死亡し、その相続人は子であるCさん、Dさんとなります。

さらに時が流れ、CさんとDさんも死亡してしまいました。

Cさんには3人の子どもが、Dさんには夫と4人の子どもがいます。

不動産の所有権名義はAさんのままとなっています。

さらに、この後、Cさんの子ども、Dさんの夫や子どもが亡くなって、それぞれ相続が開始します。

こうなると、いざ相続登記を行おうとしたときには、それまでに発生していた複数の相続登記の申請や、相続人調査がかなり複雑になってしまいます。

相続登記を行わないことによって、未来の子どもや孫に迷惑をかけてしまう可能性があるということです。

相続登記義務化に伴う罰則とは?

10万円以下の過料の可能性も!

不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合には、過料が科される可能性があります。

また、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合に過料の対象となります。

なお、過料の金額は「10万円以下」とされています。

どんな場合に罰則が適用される?

相続による所有権の取得を「知った日」から3年以内に、「正当な理由」がないのに相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

相続登記の義務化がスタートしたのは2024年4月1日ですが、この日以前に開始した相続にも適用があります。

例えば、2019年5月15日に相続が発生したものの、相続登記はしていないというケースで考えてみましょう。

この場合は、原則として2024年4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされています。

正当な理由がある場合は?

「正当な理由」があると認められるのは、次のような事情がある場合とされています。

1 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

2 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

3 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

4 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

5 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

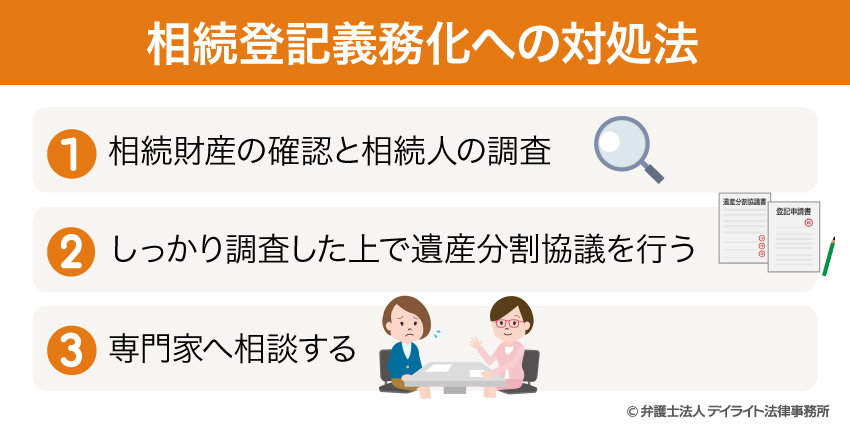

相続登記義務化への対処法

①相続財産の確認と相続人の調査

身近な方が亡くなったときには、その方が所有していた財産をしっかりと確認するとともに正確な相続人の調査が必要です。

特に、土地や建物等の不動産については、相続登記の義務化が始まっていますので、相続財産の中に不動産がないかどうかをきちんと確認しましょう。

そして、相続登記の義務を負うのは「相続人全員」ですので、相続人調査をしっかりと行うことが重要です。

②遺産分割協議をスムーズに進めるために

遺産分割協議をスムーズに進めるために、まずは相続人が誰なのかを確定させる必要があります。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人のうち一人でも協議に参加していなかった場合には、その遺産分割協議は無効とされてしまいます。

相続人の調査をしっかりと行った上で、遺産分割協議を行うようにしましょう。

遺産分割協議について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考になさってください。

③専門家への相談:司法書士や弁護士に相談するメリット

まず、相続登記の申請に関しては、登記の専門家である司法書士に依頼するメリットがあります。

相続登記には準備しなければならない書類がたくさんあり、その収集だけでも結構な手間と時間がかかりますし、申請書類の作成には専門的な知識が必要になります。

司法書士に依頼すれば、そうした手間暇を省くことができ、スムーズに相続登記を完了させることができるでしょう。

ただし、遺産分割協議でもめているような場合には、すぐに相続登記を行うことはできません。

そのような場合には、法律の専門家であり、相続問題のプロフェッショナルである弁護士に依頼するメリットがあります。

遺産分割協議がうまくいかない場合には、親族間の感情的な対立を回避するという意味合いからも、弁護士を代理人として立てて、協議を進めるのがおすすめです。

相続登記義務化に関するよくある質問

![]()

相続放棄をする場合は登記は必要?

したがって、相続登記の義務化の対象とはなりません。

相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考になさってください。

![]()

遺産分割協議がまとまらない場合は?

遺産分割協議を行っている場合には、相続登記は遺産分割が成立したときから3年以内に行えばよいことになっているため、協議が長引いたからといって、その分、登記申請の期間が短くなるわけではありません。

とはいえ、遺産分割協議を長期間にわたって行うのは精神的にも大変なことです。

このような場合には、相続問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

まとめ

この記事では、相続登記の義務化の内容や、相続登記をしないとどうなるのかについて解説してきました。

相続登記を行わないまま所定の期間が過ぎてしまうと、過料が科される可能性もあります。

相続登記がされないままになっている不動産がないかどうか、早急に確認されることをおすすめします。

当事務所には、弁護士や税理士等から構成される専門チームがあり、相続登記はもちろん、相続問題全般をワンストップでサポートしています。

遠方にお住まいの方でもお気軽に当事務所の専門サービスをご利用いただけるように、LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談をご提供しております。

相続登記などの相続問題については、当事務所の相続対策部まで、お気軽にご相談ください。