遺産の中に株式がある場合には、遺産分割協議書の作成が必要となることがあります。

株式の名義変更を行う際には、証券会社等に遺産分割協議書を提出することになります。

この記事では、株式の遺産分割協議書が必要となるケースや遺産分割協議書の書き方・注意点などについて、具体的な記載例・サンプルを示しながら、遺産分割にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

遺産分割協議書の書式を無料でダウンロードしていただくこともできますので、ぜひご活用ください。

目次

株式の遺産分割協議書が必要となるケース

被相続人(亡くなった方のことです。)の遺産に株式が含まれる場合で、相続人間で遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方について話し合うことをいいます。)を行ったときには、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議において相続人全員で合意した内容を記載した書面のことです。

被相続人が遺言書を作成して、株式を含む遺産の相続方法(分け方)を具体的に指定している場合には、基本的に遺産は遺言書の内容にしたがって相続されるため、遺産分割協議書は必要ありません。

これに対して、遺言書がない場合や無効な場合、遺言書に具体的な指定がない場合、相続人全員が遺言書にしたがわないことに合意した場合などには、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成する必要があります。

株式の相続について遺産分割協議書が必要となる典型的なケースは、次のようなケースです。

被相続人の遺産に株式があるケース

被相続人が株式を保有していたケースでは、遺産分割協議書の作成が必要となります。

遺産分割協議においては、どの相続人がどのように遺産の株式を相続するのかを話し合って決めることになります。

遺産分割協議の結果、被相続人の株式を相続することとなった相続人が株式の名義変更手続きを行う際には、遺産分割協議書の提出を求められるのが通常です。

被相続人の保有していた株式が上場株式(証券取引所という市場で自由に売買できる株式のことをいいます。)であった場合には、その株式を保管・管理している証券会社に遺産分割協議書等の必要書類を提出して、株式の名義変更手続きを行うことになります。

被相続人の保有していた株式が非上場株式の場合には、株式を発行している会社に遺産分割協議書等を提出して、株式の名義変更手続きを行うことになります。

親が経営する会社の非上場株式を相続するケース

相続人が亡くなった親(被相続人)が経営していた会社の非上場株式を相続するケースでは、その相続方法について話し合って合意した上で、遺産分割協議書を作成することになります。

親が中小規模の会社を経営しているケースでは、その会社は非上場会社であり、また、親が会社の株式(非上場株式)の大半を保有している場合が多いといえます。

つまり、親は非上場株式会社の株式を保有することによって会社の経営を左右できる立場にあります。

相続人は、親が経営する会社の非上場株式を相続することによって、そのような経営者としての親の立場を引き継ぐことになる可能性が高いのです。

そのため、非上場株式をどの相続人がどのように相続するのかは会社の経営に影響を及ぼす重要なことがらであり、トラブルの元になりやすいといえます。

さらに、非上場株式は金銭的な評価が難しく、その意味でもトラブルにつながりやすい側面があります。

後々のトラブルを避けるためには、相続人全員で合意した内容を明記した遺産分割協議書を作成しておくことが大切です。

被相続人の遺産に投資信託があるケース

相続人が投資信託を相続するケースでは、遺産分割協議書を作成する必要があります。

「投資信託」と「株式」は異なるものですが、どちらも資産運用の手段として使われる金融商品(金融資産)である点で共通しています。

投資信託は、株式や債券など複数の銘柄をまとめてパッケージ化した金融商品のことです。

これに対して、株式はそれぞれの会社(銘柄)ごとに投資する点で投資信託とは異なります。

投資信託の相続についても株式と同様に、相続人間で相続方法を協議して決め、遺産分割協議書に記載する必要があります。

投資信託の名義変更を行う際には、証券会社や銀行等に遺産分割協議書を提出する必要があるためです。

株式の遺産分割協議書の記載例・サンプル

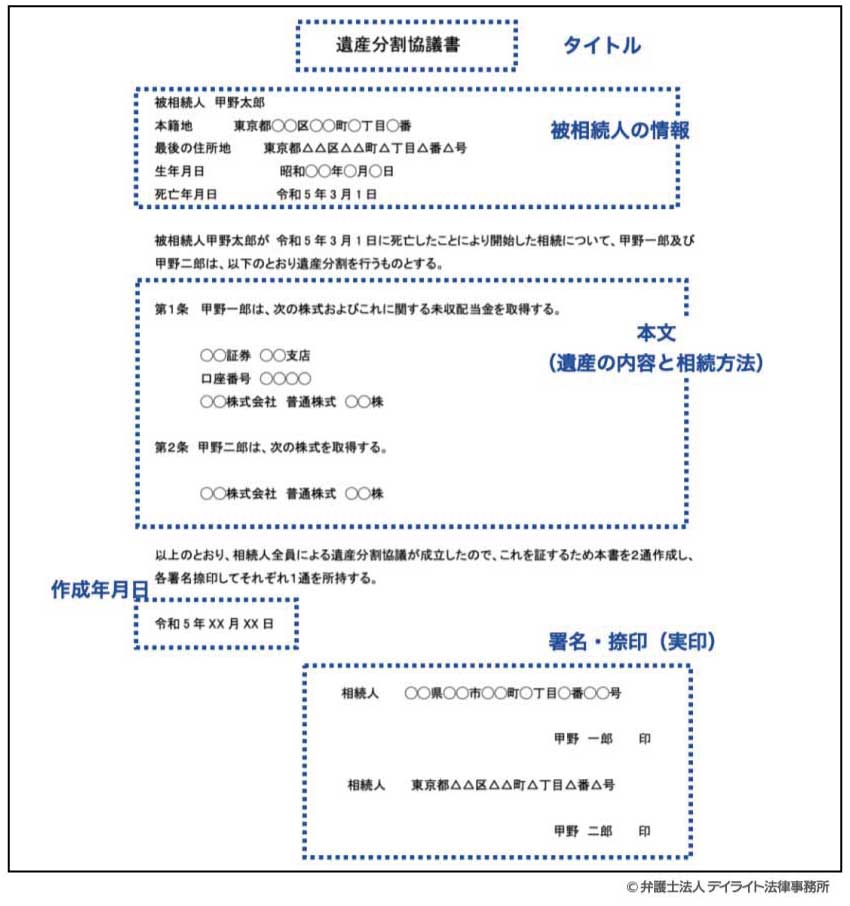

イメージをつかんでいただくために、まずは株式の遺産分割協議書の記載例・サンプルをご覧ください。

タイトル

まずは、一番上の中央に「遺産分割協議書」というタイトルを記載します。

被相続人の情報

被相続人を特定するための情報を記載します。

被相続人の氏名、本籍地、最後の住所地、生年月日、死亡年月日を記載するのが一般的です。

遺産の内容(株式の情報)と相続方法

遺産分割協議書の本文では、どの相続人がどの遺産をどのように相続するのかを具体的に記載します。

株式の記載方法

相続の対象となる遺産は、他の遺産と区別できるように特定する必要があります。

上場株式は、株式の発行会社、株式数に加えて、株式を預けている証券会社等の名称・支店名を記載して特定するのが一般的です。

非上場株式については、株式の発行会社と株式数のみを記載するのが一般的です。

投資信託については、投資信託の銘柄、口数に加えて、窓口となっている金融機関(証券会社や銀行)の名称、支店名、口座番号を記載して特定するのが一般的です。

株式の相続方法(分け方)

株式をどのように分けるのかについても具体的に記載する必要があります。

株式の相続方法(分け方)は大きく、①現物分割、②代償分割、③換価分割の3つに分けられ、それぞれによって遺産分割協議書の書き方は異なります。

相続人が株式をそのまま相続する方法です。

例えば、株式会社A、株式会社Bの株式を長男・次男の2人で分ける場合に、長男が株式会社A、次男が株式会社Bの株式を、それぞれ相続するような場合です。

このようなケースでの遺産分割協議書の文例は、上にあげた記載例・サンプルのようになります。

一部の相続人が株式をそのまま相続し、他の相続人に金銭(代償金)を支払う方法です。

例えば、ある銘柄の投資信託を被相続人の妻X・長男Y・次男Zで相続する場合に、長男Yが単独でその投資信託を相続し、妻Xと次男Zに対して代償金としてそれぞれ500万円ずつ支払う、といったケースがこれにあたります。

このようなケースでの遺産分割協議書の文例は、次のとおりです。

①相続人Yは、次の投資信託を取得する。

◯証券 ◯◯支店

口座番号 ◯◯◯◯

◯ファンド

◯◯◯口

②相続人Yは、前項の投資信託を取得する代償として、相続人Zに対して金500万円を、相続人Yに対して金500万円を、それぞれ支払う。

代償分割による場合には、遺産分割協議書は「代償金」を支払うことを明記することが大切です。

代償金として支払う旨の記載がない場合には、株式(投資信託)を取得した相続人から他の相続人への金銭の支払いが「贈与」とみなされて、贈与税を課されるリスクがあります。

株式を売却して金銭に換え、その金銭を相続人の間で分け合う方法です。

例えば、ある株式を被相続人の妻X・長男Y・次男Zで相続する場合に、すべての株式を売却し、その売却代金をそれぞれ、妻Xが1/2、長男Yが1/4、次男Zが1/4、の割合で取得する、といったケースがこれにあたります。

このようなケースでの遺産分割協議書の文例は、次のとおりです。

①相続人X、相続人Y、相続人Zは、以下の対象株式を売却・換価し、その売却代金から売却にかかる一切の費用および税金を控除した残額を、以下の割合で取得する。

【対象株式】

◯証券 ◯◯支店

口座番号 ◯◯◯◯

◯株式会社 普通株式 ◯◯株

【分配割合】

相続人X:2分の1

相続人Y:4分の1

相続人Z:4分の1

②株式の売却および売却代金の受領・分配の手続きについては、相続人Xを代表者とし、相続人全員が協力して行うものとする。相続人Xは、株式の売却完了後、売却代金を各相続人に本協議書に定める分配割合に従って、銀行振込の方法により支払う。

売却代金の分配割合をどのようにするかは、相続人が自由に決めることができます。

後々揉めることがないよう、遺産分割協議書に明記することが大切です。

作成年月日

遺産分割協議書には必ず作成年月日を記載しましょう。

遺産分割協議書の作り直しや修正が行われる可能性があるためです(基本的には最新の遺産分割協議書が有効と判断されます)。

作成年月日は、相続人全員の署名捺印が完了した日付(最後の相続人が署名捺印した日付)を記載するのがよいでしょう。

相続人全員の署名・捺印(実印)

遺産分割協議書の末尾には相続人全員が署名捺印をする必要があります。

相続人の氏名はそれぞれが自筆するのがおすすめです。

印鑑は実印を使用します(実印以外では株式の相続手続きを受け付けてもらえないケースがほとんどです)。

また、使用した実印の印鑑登録証明書を遺産分割協議書に添付しておくとよいでしょう。

遺産分割協議書・書式ダウンロード

当事務所では、遺産分割に強い弁護士が監修した遺産分割協議書の各種書式を提供しています。

こちらでダウンロードしていただくことができますので、ぜひご活用ください。

遺産分割協議書のシミュレーター

遺産分割協議書のサンプル(下書き)を確認したいという方には、案内に沿って必要事項を入力するだけで遺産分割協議書のサンプルを簡単に自動作成できるサービスをご提供しています。

遺産分割協議書のシミュレーターは以下のページをご覧ください。

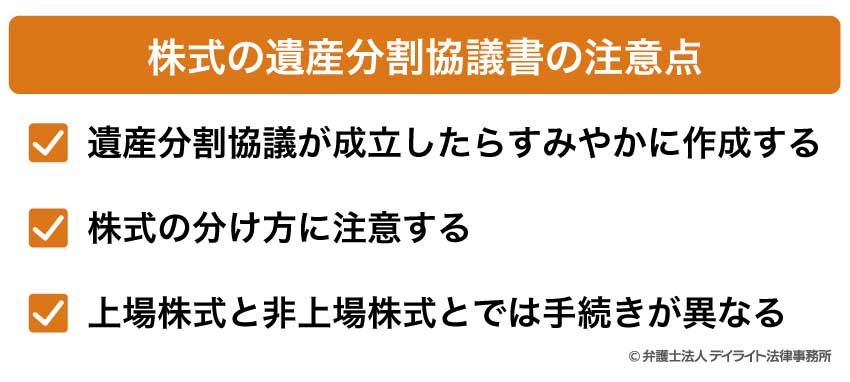

株式の遺産分割協議書の注意点

遺産分割協議が成立したらすみやかに作成する

相続が開始したら、できるだけ早い段階で遺産分割協議を行い、協議が成立したらすみやかに遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

株式の名義変更の際には遺産分割協議書を提出する必要があるためです。

名義変更が完了しないうちは、株式を適時に売却することが難しくなります。

また、遺産分割協議を行う前に相続人の一人が亡くなってしまうと、その相続人の相続人との間で遺産分割協議をしなければならなくなり、相続関係が複雑になります(数次相続)。

そのため、相続の開始後、すみやかに遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成することが大切です。

株式の分け方に注意する

株式は、金銭的な価値のある財産としての側面だけではなく、会社の経営に影響を及ぼす権利(議決権)としての側面もあります。

そのため、株式の相続方法を検討する際には、(ア)財産の公平な分配という観点だけでなく、(イ)会社経営の安定(株式の分散を避ける)という観点も考慮する必要があります。

特に、親が経営する会社の非上場株式を相続する場合には、株式を分散して相続することによって、(イ)会社経営の安定の観点で次のようなリスクが生じます。

- 迅速な意思決定ができなくなる(経営が滞る)

- 第三者に売却されるおそれがある

- 経営の自由度が下がる

上場株式と非上場株式とでは手続きが異なる

上でも解説したように、上場株式と非上場株式とでは相続手続きが異なります。

上場株式の場合には、証券会社を通じて名義変更(証券口座の移管手続き)を行う必要があります。

これに対して、非上場株式の場合には、株式を発行している会社に対して株主名簿の書換請求をする必要があります。

また、非上場株式については、会社の定款に定めがある場合には、相続の場合であっても名義変更にあたり会社の承認が必要となることがあります。

相続手続きの詳細については、各証券会社や株式の発行会社にお問い合わせください。

株式の遺産分割協議書のポイント

評価額が変動する可能性を考慮して分配する

株式は評価額が大きく変動する可能性があります。

そのため、遺産分割協議においては、不動産や預貯金などの他の財産とのバランスを取って分配することが大切です。

未受領の配当金について

株式について、受け取らないままになっている配当金(未受領配当金)が発生している可能性がある場合には、あらかじめ証券会社等に未受領配当金の有無を確認し、その取扱いについて遺産分割協議書に記載しておきましょう。

遺産分割協議書に未受領配当金についての記載がないときには、別途相続手続きをしなければならなくなる可能性があります。

遺産分割に強い弁護士相談

株式の遺産分割協議については、遺産分割に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

株式の相続においては、株式の評価や会社の経営権をめぐって相続トラブルになるケースが少なくありません。

遺産分割に強い弁護士に相談することで、相続や遺産分割に関する専門知識と過去の経験に基づいてトラブルを回避するためのアドバイスをもらえることが期待できます。

相続トラブルは一度発生すると長期化する傾向にあることから、相続が開始したらできるだけ早い段階で相談されるのがよいでしょう。

株式の遺産分割協議書についてのQ&A

![]()

遺産分割協議書に記載すべき要件は?

具体的には、以下の内容を記載する必要があります。

- 「遺産分割協議書」のタイトル(必須ではないが他の書類と区別するために記載する)

- 被相続人の情報

- 作成年月日

- 相続人全員の署名・捺印(実印)

![]()

遺産分割協議書なしで株の相続手続きはできますか?

- 相続人全員の署名・捺印(実印)

- 相続人が1人だけの場合

これらの場合を除いては、基本的に遺産分割協議書なしでの相続手続きはできません。

一部の証券会社では、相続人が株式を法定相続分で共有する場合に遺産分割協議書なしでの相続手続きに対応するケースもあるようです。

必要書類や具体的な手続き内容は各証券会社によって異なりますので、事前に証券会社の窓口で詳細をご確認ください。

![]()

遺産相続で株はどうなりますか?

有効な遺言書がある場合には、基本的には遺言書の内容に沿って株式を相続することになります。

有効な遺言書がない場合や、相続人全員が遺言書に従わないことに合意した場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。

相続人全員が合意して遺産分割協議が成立したら、成立した協議の内容に沿って株式を相続します。

遺言書または遺産分割協議にもとづいて株式の名義変更手続きを完了することで、共有状態にあった株式は正式にそれぞれの相続人のものになります。

共有状態のままでは株式を処分をすることが難しいため、遺産分割協議を行う必要がある場合には、できるだけすみやかに協議を行って遺産分割協議書を作成することが大切です。

まとめ

- 被相続人の遺産に株式が含まれるケースで、相続人間で遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方について話し合うことをいいます。)を行う場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。

なお、被相続人が遺言書を作成して遺産の相続方法を具体的に指定している場合には、基本的に遺言書の内容にしたがって相続されるため、遺産分割協議書の作成は必要ありません。 - 遺産分割協議書を作成する際には、①株式等の情報を正確に記載すること、②相続方法を具体的に記載すること、の2点が重要です。

- ①株式等の情報については、上場株式・非上場株式・投資信託のいずれにあたるのかによって記載方法が異なります。

- ②株式の相続方法については、現物分割・代償分割・換価分割のいずれを選択したのかがわかるように明確に記載することが大切です。

- 非上場株式については、株式をどのように相続するかが会社の経営に大きく影響する場合があることから、慎重な検討が必要です。

- 株式の遺産相続については、株式の評価や会社の経営権等をめぐってトラブルになるケースが少なくありません。

できるだけトラブルを避けるためには、事前に遺産分割にくわしい弁護士に相談されることを強くおすすめします。 - 当事務所には、遺産分割にくわしい弁護士が多数在籍しており、遺産分割協議に関するご相談をうけたまわっています。

遺産分割のご相談にとどまらず、遺言書の作成、相続人や相続財産の調査、相続放棄、相続登記、相続税の申告・節税対策など、相続全般に関するご相談に対応することができますので、ぜひお気軽にご相談ください。