相続登記の費用は、相続の対象となる不動産が戸建て(土地と建物)の場合でおおむね20万円〜25万円程度、マンションの場合で概ね18万円〜14万円程度です。

ただし、不動産の価額や複雑さなどで費用は変動します。

相続登記に必要な費用は、大きく分けて次の3種類です。

- ① 登録免許税

- ② 必要書類の取得手数料

- ③ 司法書士の報酬(登記の申請を司法書士に依頼する場合)

以下では、上記の各費用について、具体的な事例をまじえながら、わかりやすく解説していきます。

また、不動産価格別の費用のシミュレーションや相続登記の費用を抑えるポイントについてもご紹介しています。

相続登記をこれから行うご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

目次

相続登記の費用はいくらかかる?

相続の対象となる土地と建物が、それぞれ1つずつの場合には、おおむね20万円〜25万円程度と考えておけばよいでしょう。

この金額には、相続登記を司法書士に依頼した場合の司法書士報酬も含まれるため、ご自身で相続登記の申請を行う場合には、上記の金額よりも安くなります。

なお、以下で解説しますが、相続登記の登録免許税は、相続した物件の評価額を基準に計算することになります。

また、必要書類の取得手数料についても、収集しなければならない戸籍謄本等の通数によって、その金額は変動します。

したがって、上記で示した金額はあくまでも目安であり、個々の相続ごとに相続登記に必要な費用の金額は異なるということをご理解ください。

相続登記費用の種類

相続登記の申請を行う場合、必ず必要となるのは①登録免許税、②必要書類の取得手数料になります。

そして、相続登記を司法書士などの専門家に依頼する場合には、③司法書士の報酬も必要です。

①登録免許税について

まず、①の登録免許税について説明します。

相続登記に限らず、登記の申請をする際には、法律で定められた「登録免許税」という税金を納めなければなりません。

登録免許税は、不動産の名義を書き換えるときなどにかかる税金で、相続税や固定資産税とは別のものになります。

相続登記の登録免許税の計算方法

相続登記の登録免許税の算出方法は、次のとおりです。

相続登記の登録免許税を計算するには、上の「不動産の課税価格」を知る必要があります。

これは「固定資産評価証明書」または「固定資産税納税通知書課税明細書」を見ればわかります。

具体的な計算例は次の項目で解説していきます。

②必要書類取得の手数料等

次に、②の必要書類取得の手数料等について説明します。

相続登記の申請には、戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票、印鑑証明書など、多くの書類を準備する必要があります。

こういった証明文書は、主に市区町村役場で取得することができるのですが、その取得には手数料がかかります。

例えば、東京23区の場合、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円、住民票の除票及び印鑑証明書は、それぞれ1通300円とされています。

一般的に、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合には、必要な戸籍謄本や除籍謄本の通数が多くなります。

③司法書士の報酬

最後に、③の司法書士の報酬について説明します。

司法書士の報酬は、特に法律で決まっているというわけではなく、自由に決めることができるとされています。

したがって、地域や司法書士ごとに、その金額にはバラつきがありますが、だいたい5~10万円の範囲内というのが一般的です。

ちなみに、相続登記の申請に加えて、必要書類の収集を依頼した場合や遺産分割協議書の作成を依頼した場合には、別途、その分の報酬が加算されることがあります。

相続登記の登録免許税

すでに説明したとおり、相続登記の登録免許税の計算式は次のとおりです。

不動産の課税価格は、「固定資産評価証明書」または「固定資産税納税通知書課税明細書」にある「令和◯年度価格」、「評価額」という項目に記載されています。

なお、登録免許税を計算するときには、課税価格の1000円未満の数字は切り捨てます。

相続登記の登録免許税の税率は0.4%(1000分の4)になります。

例えば、課税価格が1000万円の不動産の場合、登録免許税は0.4%を掛けた4万円ということになります。

なお、計算した金額に100円未満の端数がある場合には切り捨てます。

また、計算した金額が1000円に満たない場合には、登録免許税は1000円となります。

次の表で、いくつかの計算例を示しますので、参考になさってください。

| 不動産の課税価格 | 計算式 | 登録免許税額 |

|---|---|---|

| 2000万円 | 2000万円 × 0.4% = 8万円 | 8万円 |

| 3230万5000円 | 3230万5000円 × 0.4% = 12万9220円 | 100円未満は切り捨てのため12万9200円 1000円未満は切り捨てのため課税価格は2352万3000円となる |

| 2352万3200円 | 2352万3000円 × 0.4% = 9万4092円 | 100円未満は切り捨てのため9万4000円 |

| 15万円 | 15万円 × 0.4% = 600円 | 1000円未満の場合は一律1000円 |

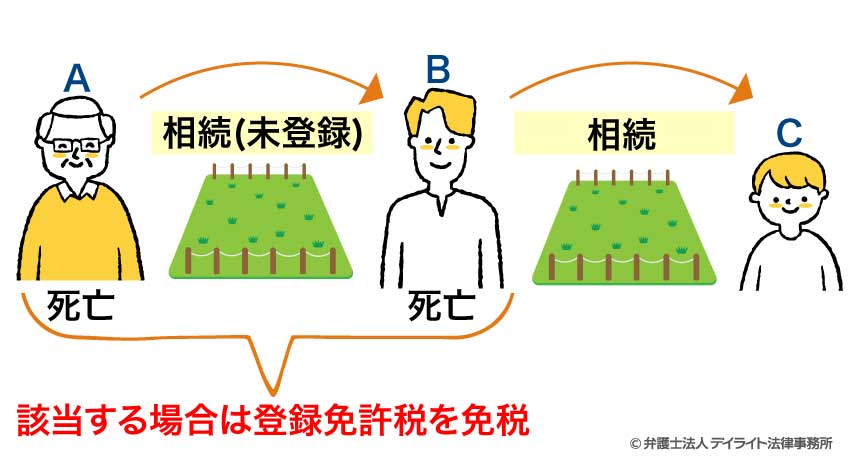

ワンポイント:相続登記の免税について

次の2つのケースについては、2027年3月末まで、登録免許税が免除されます。

①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合

例えば、祖父が亡くなり、それを父が相続した。

しかし、父が相続登記をせずに亡くなり、子が相続したような場合です。

このような場合、登録免許税を0円とすることができます。

②100万円以下の土地を相続した場合

土地の価額が100万円以下の場合、登録免許税を0円にすることができます。

この場合の価額とは固定資産評価です。

土地が共有状態の場合、共有持分で100万円以下かどうかを判断します。

注意点:①、②のケースとも、申請※が必要ですのでご注意ください。

※相続登記申請書にて非課税であることを記載する必要があります。

相続登記の必要書類取得の費用

相続登記の必要書類には、主として次のようなものがあります。

- ① 不動産の登記事項証明書

- ② 戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本

- ③ 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票

- ④ 相続人の戸籍謄本

- ⑤ 不動産を相続する相続人の住民票または戸籍の附票

- ⑥ 不動産の固定資産評価証明書

- ⑦ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割を行った場合)

① の不動産の登記事項証明書は法務局で、②から⑦の書類は各市区町村役場で取得することができます。

それぞれの書類を取得するには、次のとおり手数料を納めなければなりません。

手数料は各地方自治体ごとに多少違いがあるようですが、ここでは東京23区の場合の手数料額を紹介します。

なお、郵送で書類の請求を行う場合には、別途、郵便料金も必要になります。

| 書類の名称 | 取得手数料(1通につき) |

|---|---|

| ①不動産の登記事項証明書 | 490円~600円 |

| ②戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本 | 戸籍謄本 450円 除籍謄本 750円 改正原戸籍謄本 750円 |

| ③亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票 | 住民票の除票 300円 戸籍の附票 300円 |

| ④相続人の戸籍謄本 | 450円 |

| ⑤不動産を相続する相続人の住民票または戸籍の附票 | 住民票 300円 戸籍の附票 300円 |

| ⑥不動産の固定資産評価証明書 | 400円 |

| ⑦相続人全員の印鑑証明書 | 300円 |

相続登記の司法書士報酬

司法書士の報酬の相場

相続登記を司法書士に依頼する場合、司法書士に報酬を支払う必要があります。

司法書士の報酬額は地域によっても差があると思われますが、相続登記の申請のみの場合には、だいたい5〜10万円程度が相場とされています。

さらに、相続登記に必要な戸籍関係書類の収集や遺産分割協議書の作成もあわせて依頼する場合には、別途、その分の報酬が加算されることがあります。

ただし、次の項目で紹介するように、ケースによってはこの金額よりも報酬が高額となる場合がありますのでご注意ください。

また、ホームページ上で具体的な報酬額を公開している司法書士もいます。

司法書士への依頼を検討している場合は、いくつかホームページをチェックして、金額を比較してみるとよいでしょう。

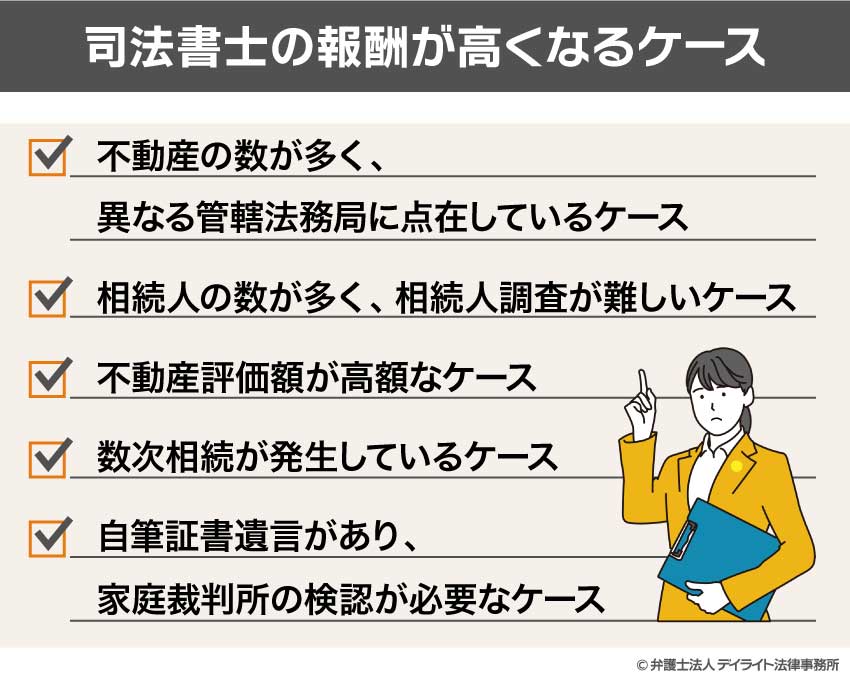

司法書士の報酬が高くなるケース

司法書士の報酬が高くなるケースとしては、次のようなものが考えられます。

これらのケースについて、司法書士の報酬が高くなる理由を順番に解説していきます。

不動産の数が多く、異なる管轄法務局に点在しているケース

資産家の方や不動産賃貸業を営んでいた方が被相続人の場合、所有している不動産の数が多く、また、不動産が全国各地に点在しているというケースがあります。

不動産の数が多ければ、単純に相続登記の申請を行うために必要な準備作業は増えますので、その分、司法書士の報酬は加算されることになります。

そして、相続登記の申請先は「不動産の所在地を管轄する法務局」になります。

たとえば、東京都中央区と札幌市中央区に不動産がある場合、東京都中央区の不動産の管轄は「東京法務局」、札幌市中央区の不動産の管轄は「札幌法務局」となります。

この場合は、それぞれの不動産について、別々の法務局への登記申請が必要となるため、申請書も各別に作成する必要があります。

登記の申請も一回では終わらないため、その分、手間がかかるということになります。

したがって、不動産の数が多く、異なる管轄法務局に点在しているような場合には、司法書士報酬は一般的な相場よりも高額となるでしょう。

相続人の数が多く、相続人調査が難しいケース

例えば、亡くなった方に妻と子どもがいて、妻も子どもも生存している場合には、相続人の確定は簡単に行うことができます。

この場合の相続人は妻と子どもだけだからです(民法890条、887条1項参照)。

参考:民法|eーGOV法令検索

しかし、亡くなった方が独身で、法定相続人が兄弟姉妹になる場合を考えてみます。

例えば、現在の年齢が70代以上の方は、兄弟姉妹が5人以上いるというケースも珍しくありません。

さらに、亡くなった方が70代以上の場合、年齢的に、その兄弟姉妹もすでに亡くなっているということがよくあるのです。

そうすると、その兄弟姉妹の子が次順位で相続人となります(これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。民法889条、887条2項参照)。

このように、兄弟姉妹が生存しているかどうか、すでに死亡している場合には子どもがいるかどうか等、相続人の調査が複雑になるケースが多々あります。

このようなケースでは、戸籍関係書類の収集だけでも数ヶ月を要することがあります。

さらに、戸籍関係書類を読み解いて、相続人を確定させる作業には大変な労力を要します。

したがって、相続人の数が多く、相続人調査が難しいケースでは、司法書士の報酬は一般的な相場よりも高額となるでしょう。

誰が相続人になるのか、詳しく知りたい方はぜひ以下の記事も参考になさってください。

不動産評価額が高額なケース

一般的に、不動産の評価額が高額な場合、司法書士の報酬も上がると言われています。

その理由としては、不動産の評価額が高額であればあるほど、司法書士が負う責任は重くなると考えられるからです。

不動産の評価額がいくらであれば高額といえるか、という点については明確な基準はありませんが、一般的には、評価額が1億円を超える場合は高額と考えてよいでしょう。

数次相続が発生しているケース

数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の相続が開始した後、遺産分割協議や相続登記が終わらないうちに、相続人の一部が亡くなり、新たな相続が開始してしまうケースをいいます。

具体的な事例で考えてみましょう。

Aさんが亡くなって相続が開始したところ、相続人のBさん、Cさん、Dさんは、しばらくの間、Aさんが所有していた不動産の相続登記を行いませんでした。

そうこうしているうちに、Cさんが亡くなってしまいました。

Cさんの相続人はEさんとFさんの2人ですが、BさんとDさんは、EさんとFさんとは交流がなく、連絡先も知りません。

そのため、相続人全員での話し合いができず、いまだにAさんが所有していた不動産の相続登記を行うことができない状況です。

戸籍関係書類を収集している最中に、さらにFさんも亡くなっていることが判明しました。

こうなると、さらに相続関係は複雑になります。

このようなケースも、相続人調査に相当程度の時間と労力がかかるため、司法書士の報酬が高額になるといえるでしょう。

以下の記事では相続人の調べ方についても解説していますので、ぜひ参考になさってください。

自筆証書遺言があり、家庭裁判所の検認(けんにん)が必要なケース

遺言には、いくつかの種類があります。

代表的なものとしては、①自筆証書遺言、②公正証書遺言の2種類です。

①の自筆証書遺言は、本人が遺言書の全文と作成年月日を自分で書いて署名・押印したものをいいます。

自筆証書遺言は、さらに法務局で保管されている自筆証書遺言とそれ以外の場所(自宅など)に保管されている自筆証書遺言に分類されます。

②の公正証書遺言は、本人が公証人の面前で遺言の内容を口頭で述べ、その内容を公証人が文書にまとめて作成するものです。

これらの遺言書に基づいて相続登記を行う場合、法務局に保管されていない自筆証書遺言については、家庭裁判所の「検認」を受ける必要があります。

遺言書の「検認」とは、家庭裁判所において、相続人の立ち会いのもと遺言書を開封して内容を確認するための手続きです。

遺言書の検認を行うことにより、遺言書が、その後、何者かによって書き換えられることなどを防止するという意味があります。

この遺言書の検認を行うためには、家庭裁判所への遺言書検認の申立てを行う必要があります。

この遺言書検認の申立てを行うための書類の収集や申立書の作成を司法書士に依頼する場合には、別途、司法書士の報酬が必要となります。

遺言書の検認について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考になさってください。

不動産価格別の費用シミュレーション

ここでは、よくある事例をもとに相続登記に必要となる費用を算出していきます。

土地と建物が1つずつの標準的なケース

亡くなった方(被相続人)が、土地とその上にある建物を所有していたケースです。

相続人は2人(いずれも被相続人の子)とします。

土地の評価額は2220万円、建物の評価額は1110万円です。

まず、①登録免許税を計算しましょう。

土地と建物の評価額を足すと3330万円となります。

相続登記の登録免許税の税率は0.4%ですので、計算式は次のとおりです。

したがって、このケースの登録免許税は13万3200円となります。

次に、②必要書類の取得手数料を考えてみましょう。

このケースは相続人が子ども2人ですので、必要な戸籍等関係書類は、多くても全部で10通程度であることが予想されます。

さらに、被相続人の住民票の除票や相続人の住民票、印鑑登録証明書などをあわせても、手数料は合計で8000円程度と考えてよいでしょう。

そして、相続登記を司法書士に依頼した場合、③司法書士の報酬として5〜10万円程度が必要になります。

以上より、このケースで必要な費用は以下の表のとおりとなります。

| ①登録免許税 | 13万3200円 |

| ②必要書類の取得手数料 | 8000円 |

| ③司法書士の報酬 | 5万0000円 ~ 10万0000円 |

| 合計金額 | 19万1200円 ~ 24万1200円 |

被相続人が所有する不動産がマンションの場合

被相続人がマンションの一室を所有していた場合を考えてみましょう。

相続人は被相続人の兄弟である3人とします。

まずは、①登録免許税を考えてみましょう。

マンションの場合、建物(居室部分)については不動産の評価額は固定資産評価証明書に記載されているので、その金額が課税価格になります。

一方、敷地である土地の権利は、そのマンションの各居室部分を所有している人がみんなで共有していることになります。

敷地全体に対して、1人あたりが持っている所有権の割合(これを「敷地権の割合」といいます。)は固定資産評価証明書に記載されていますが、10分の1とか50分の1というような単純な数字ではなく、10万分の2055など、大きな数字になっていることが一般的です。

そして、土地の固定資産評価証明書には、敷地全体の評価額しか記載されていないため、被相続人が持っていた敷地権の割合に応じて、土地の評価額を計算する必要があります。

建物(居室部分)の評価額が2500万円、敷地全体の評価額が2億円、敷地権の割合が10万分の2055だとしましょう。

この場合、被相続人が持っていた敷地権の評価額は次のように計算します。

建物の評価額は2500万円ですので、これに上記の411万円を足した合計2911万円がこのマンションの課税価格ということになります。

では、このケースの登録免許税を計算してみましょう。

相続登記の登録免許税の税率は0.4%ですので、計算式は次のとおりです。

100円未満は切り捨てとなるので、このケースの登録免許税は11万6400円となります。

次に、②必要書類の取得手数料を考えてみましょう。

このケースは相続人が兄弟(3人)ですので、必要な戸籍等関係書類は20通以上となる可能性があります。

さらに、被相続人の住民票の除票や相続人の住民票、印鑑登録証明書などをあわせると、手数料は合計で2万円程度と考えてよいでしょう。

そして、相続登記を司法書士に依頼した場合、③司法書士の報酬として5〜10万円程度が必要になります。

以上より、このケースで必要な費用は以下の表のとおりとなります。

| ①登録免許税 | 11万6400円 |

| ②必要書類の取得手数料 | 2万0000円 |

| ③司法書士の報酬 | 5万0000円 ~ 10万0000円 |

| 合計金額 | 18万6400円 ~ 23万6400円 |

相続登記の費用を抑えるポイント

自分で相続登記ができる?

基本的には、司法書士などの専門家に依頼せずに、ご自身で相続登記を申請することは可能です。

申請先は法務局ですので、平日の昼間に、ある程度の時間が取れる方や、相続登記の申請を特に急いでいないという場合には、法務局に問い合わせなどをしながら、準備を進めることができるでしょう。

ただし、すでに説明したように、相続人が多数にのぼり相続人調査が難しいケースや、数次相続が発生しているようなケースは、相当な時間と労力を要します。

このようなケースであれば、まずは専門家に相談し、ご自身で相続登記の申請ができそうかどうかを判断されることをおすすめします。

早期に専門家に相談する

相続関係が単純で、相続の対象となる不動産が1〜2つくらいであれば、ご自身で相続登記の申請を行うことは十分可能といえるでしょう。

しかし、すでに解説したとおり、相続人が多数いる場合や数次相続が発生している場合、あるいは相続の対象となる不動産が複数あり、全国各地に点在しているようなケースはそう簡単ではありません。

まずは専門家に相談し、ベストな方法を選択するのがよいでしょう。

自分でできるだろうと考えてやってはみたものの、途中で手詰まりになってしまった…ということになると、それまでの時間や労力が無駄になってしまいます。

早期に専門家に相談することにより、ご自身でできることは何か、専門家に依頼すべきことは何かということが明確になり、労力や出費を必要最小限に抑えることができるでしょう。

専門家選びのポイント

一般的に登記申請の専門家といえば、司法書士になります。

しかし、相続登記の場合には、司法書士に依頼してもスムーズに登記申請ができないというケースがあります。

例えば、被相続人が遺言書を遺していなかった場合、被相続人が所有していた不動産を誰が引き継ぐのかを相続人同士で話し合う必要があります。

これを遺産分割協議といいますが、これがすんなりとはいかないことが多いのです。

遺産には不動産だけでなく、預貯金や株式などが含まれることも多いため、遺産分割協議で相続人同士がもめるということはよく起こります。

司法書士は、代理人として他の相続人との交渉を行うことはできないため、遺産分割協議が整うまでは、相続登記の手続きを進めることはできません。

そこで、まずは、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、相続に関するあらゆる相談をすることができますし、代理人として他の相続人との交渉を行うこともできます。

弁護士に依頼して遺産分割協議をまとめることができれば、その後の相続登記については、弁護士から信頼できる司法書士を紹介してもらうこともできるでしょう。

相続登記費用に関するよくある質問

![]()

相続登記は司法書士に依頼すべき?

また、遺産分割協議でもめることが予想される場合には、最初から弁護士に依頼するのが無難といえるでしょう。

![]()

相続人が複数いる場合の費用負担はどうなる?

したがって、基本的には相続人同士で話し合って決めることが多いでしょう。

ただし、相続人のうち一部の人だけで不動産を引き継ぐ場合には、その不動産を引き継ぐ相続人が登記費用を負担するというケースが多いと思われます。

![]()

相続登記の費用30万円は高い方ですか?

なぜなら、不動産の評価額が高額であれば、国に納める登録免許税だけで数十万円になることもあるからです。

例えば、不動産の評価額が7500万円の場合には、登録免許税だけで30万円です(計算式:7500万円✕0.4%)。

また、登録免許税がさほど高額ではなくても、事案が複雑で専門家の報酬が高くなるケースもあります。

まとめ

この記事では、相続登記にかかる費用について、事例をまじえながら詳しく解説してきました。

相続登記にも様々なケースがあるため、決まった金額を示すのは難しいのですが、この記事が少しでも皆さまの参考になれば幸いです。

相続登記に限りませんが、人が亡くなり相続が発生すると、遺された方々は悲しみも癒えぬうちに様々な手続きをしなければなりません。

中には、相続人同士で争いになってしまうケースもあるでしょう。

そのような場合には、トラブルが大きくなる前に、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士であれば、相続全般について、様々なご相談を受けることができます。

デイライト法律事務所には、相続問題に強い弁護士と税理士からなる専門チームがあります。

ぜひお気軽にご相談ください。