遺産分割の割合とは、被相続人(亡くなった方のことです。)の遺産について、どの相続人がどのくらい相続するのか、という割合(数字)のことです。

遺産分割の割合を決め方は、次の3つの方法があります。

これらの方法は、①から順に優先して適用されます。

- ① 故人の遺志を示す遺言書があれば、基本的に遺言書に従って決定

- ② 遺言書がない、または遺言内容に同意できない相続人がいる場合は、相続人全員での遺産分割協議を通じて遺産分割の割合を決定

※民法で定められた法定相続分で決めることも、法定相続分とは異なる割合で分けることもできます。 - ③ 遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所の手続きを通じて割合を決める(遺産分割調停・遺産分割審判)

このページでは、遺産分割の割合の決め方はもちろん、法定相続分の基本的な考え方から、パターン別の遺産分割の割合の計算方法、さらには遺留分との関係などについて、相続問題に詳しい弁護士が徹底的に解説します。

目次

遺産分割の割合とは?

「遺産分割の割合」とは、被相続人の遺産をどの相続人がどのくらい相続するのかを示す割合(数字)のことです。

法律(民法)上の用語では、「相続割合」または「相続分」といいます。

遺産分割の割合を決める方法

遺産分割の割合(相続割合・相続分)を決める方法には、大きく次の3つがあります。

- ① 遺言書があれば、基本的に遺言書に従って決定

- ② 遺言書がない、または遺言内容に同意できない相続人がいる場合は、相続人全員での遺産分割協議で決定

※民法で定められた法定相続分で決めることも、法定相続分とは異なる割合で分けることもできます。 - ③ 遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所の手続きを通じて決定(遺産分割調停・遺産分割審判)

これらの方法は、①から順に優先して適用されます。

①遺言書があれば、基本的に遺言書に従って決定

被相続人の作成した遺言書がある場合、遺産分割の割合は原則として遺言書に従って決められます。

被相続人は遺産分割の割合を遺言書で自由に決める(指定する)ことができ、(1)法定相続分に従って遺産の取り分を指定することも、(2)法定相続分にこだわらず遺産の取り分を指定することもできます。

これは、法定相続分はあくまでも目安の数字にすぎないためです。

例えば、「妻の生活が心配なので多めに遺産を渡したい」、「献身的に介護をしてくれた娘には多めに遺産を渡したい」といった希望がある場合には、妻や娘に対して法定相続分よりも多い遺産を相続させる内容の遺言書が作成されることがあります。

遺言書がないまたは、遺言内容に同意できない相続人がいる場合は、相続人全員での遺産分割協議で割合を決めて行きます。

②遺言書がない、または遺言内容に同意できない相続人がいる場合は、相続人全員での遺産分割協議で決定

被相続人が遺言書を作成していない場合や遺言書が無効の場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。

また、遺言書がある場合でも、相続人全員が遺言書に従わないことについて合意したときには、遺言書に従わずに遺産分割協議を行うことができます。

「遺産分割協議」とは、相続人全員の話し合い(協議)で遺産の分け方(どの相続人がどの遺産を取得するか)を決めることをいいます。

遺産分割協議が成立する(まとまる)ためには相続人全員が合意することが必要であり、一人でも協議に参加していない場合や、一人でも合意していない場合には成立しません。

遺産分割の割合は自由に決めることができる?

遺産分割協議を行う場合、遺産分割の割合は相続人全員が合意していれば自由に決めることができます。

法定相続分のとおりに分けることも、法定相続分とは異なる割合で分けることもできます。

例えば、被相続人の妻と長男・次男・長女が相続人となるケースにおいて、「被相続人の事業(家業)を継ぐ長男にすべての遺産を相続させる」という合意をすることも、「年老いた母親(被相続人の妻)に遺産の大部分を相続させる」という合意をすることもできます。

③遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所の手続きを通じて決定(遺産分割調停・遺産分割審判)

相続人同士の遺産分割協議がまとまらない場合(遺産分割の割合を決めることができない場合)には、家庭裁判所を利用して遺産分割の割合を決めることになります。

まずは「遺産分割調停」を行い、それでも解決できない場合に「遺産分割審判」を行います。

遺産分割調停

遺産分割に関する争いについては、審判よりも先に調停を申し立てることとされています。

「遺産分割調停」とは、家庭裁判所の調停委員会(裁判官と調停委員で構成されます。)が間に入って、相続人全員での話し合い(合意)によって遺産の分け方を決める手続きのことです。

調停委員会は特別な事情がない限り、法定相続分に従って遺産を分けるように提案するのが一般的です。

相続人からは、「私は長年被相続人の介護をしてきたのだから、遺産を多くもらう権利があるはずだ」といった寄与分の主張や、「次男は被相続人から生前に海外留学する際の援助を受けていたから、その分遺産の取り分は少なくなるはずだ」といった特別受益の主張がされることがあります。

調停期日では、相続人それぞれが主張や証拠を出し合いながら落としどころを探ります。

相続人全員が遺産分割の割合について合意できた場合には、調停が成立します。

当事者が合意することができず調停が不成立に終わった場合には、自動的に遺産分割審判に移行します。

遺産分割審判

遺産分割審判では、相続人の主張や証拠をもとに裁判所が遺産分割の割合を判断します。

裁判所は、特別受益や寄与分などの特別な事情が認められない限り、法定相続分に従って遺産を分けるという判断をするのが一般的です。

遺産分割の割合は自由?法定相続分が目安になる

遺産分割協議を行う場合、遺産分割の割合は相続人全員が合意していれば自由に決めることができます。

法定相続分のとおりに分けることも、法定相続分とは異なる割合で分けることもできます。

例えば、被相続人の妻と長男・次男・長女が相続人となるケースにおいて、「被相続人の事業(家業)を継ぐ長男にすべての遺産を相続させる」という合意をすることも、「年老いた母親(被相続人の妻)に遺産の大部分を相続させる」という合意をすることもできます。

それでは、法定相続分とはどのようなものなのでしょうか。

法定相続分とは

「法定相続分」とは、法律(民法)で定められている遺産の取り分を決めるための目安の数字(割合)のことです。

遺産分割の割合を決める際の目安・参考として、法定相続分が利用されます。

法定相続分のとおりに遺産を分割しなければならないという強制力はありませんが、法定相続分は遺産分割の基本となる重要な数字(割合)であり、多くのケースで参考にされています。

法定相続分の具体的な数字(割合)は、誰が法定相続人になるのか(相続人と被相続人の続柄)や相続人の数によって異なります。

以下では、法定相続人の範囲と具体的な法定相続分について解説します。

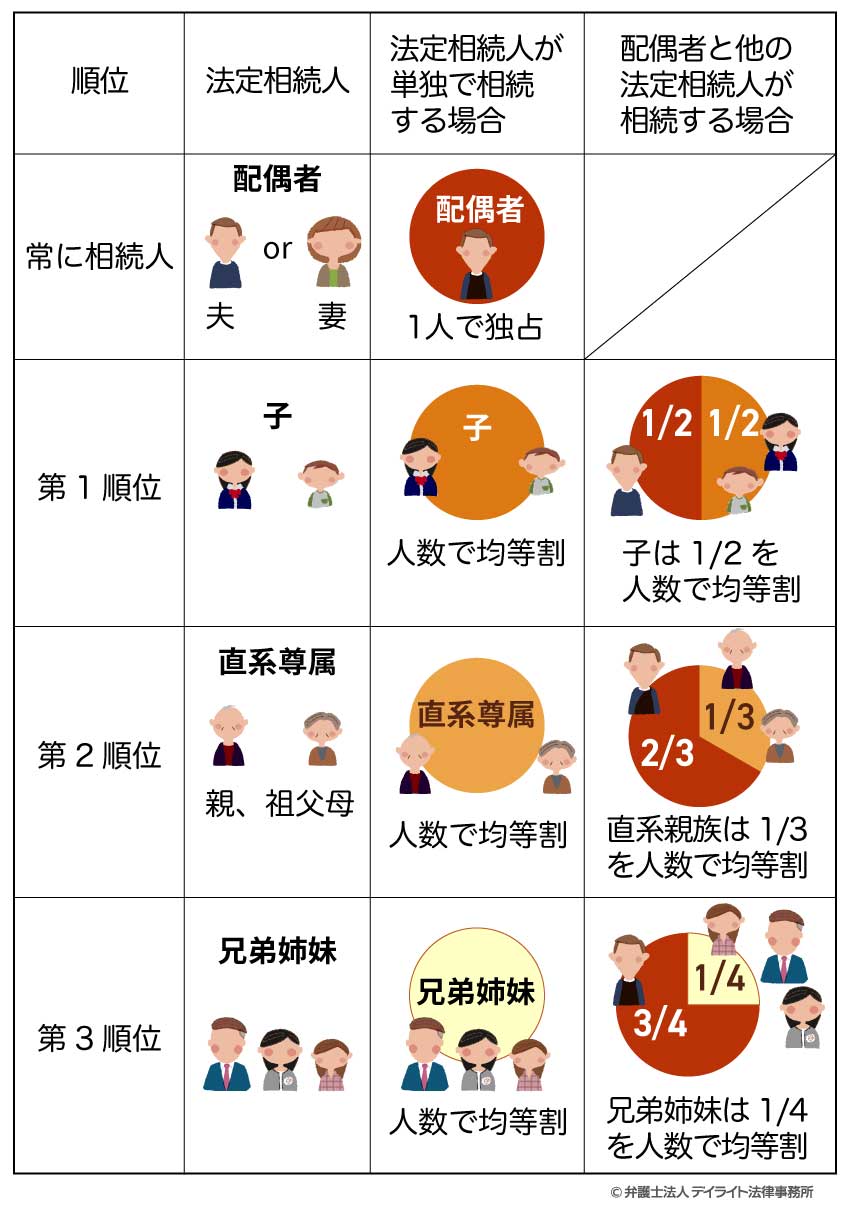

法定相続人の範囲

法律(民法)は被相続人の遺産を相続できる人(法定相続人)の範囲と優先順位について、次のように定めています。

| 優先順位 | 相続人 |

|---|---|

| 常に相続人 | 配偶者(妻・夫) |

| 第1順位 | 被相続人の子ども |

| 第2順位 | 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等) |

| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |

配偶者(妻・夫)は常に相続人になります。

配偶者以外の相続人(被相続人の子ども・直系尊属・兄弟姉妹)は、他により高い高順位の相続人がいる場合には、遺言書で指定されない限りは遺産を相続することができません。

例えば、被相続人に子ども(第1順位)がいる場合、被相続人の父母(第2順位)は子どもが全員相続権を失わない限り、被相続人の遺産を相続することはありません。

法定相続分の割合

配偶者と他の法定相続人がともに遺産を相続する場合の法定相続分は、次のように定められています(民法第900条)。

| 相続人 | 法定相続分 |

|---|---|

| 配偶者と子ども(第1順位) | 配偶者1/2:子ども1/2 |

| 配偶者と直系尊属(第2順位) | 配偶者2/3:直系尊属1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者3/4:兄弟姉妹1/4 |

同じ順位の相続人が複数人いるときには、上記の割合をさらに人数で等分します。

また、被相続人の子どもや直系尊属、兄弟姉妹だけが遺産を相続する場合(被相続人の配偶者がいない場合)で、同じ順位の相続人が複数人いるときは、人数で等分したものが個人の法定相続分となります。

これを表にまとめると、次のようになります。

ご自身のケースではどうなる?パターン別割合の計算例

この項目では、各相続人の遺産分割の割合(遺産の取り分)がどのようになるのかについて、基本となる法定相続分に従って遺産分割をするケースを例に、それぞれのパターンごとに解説します。

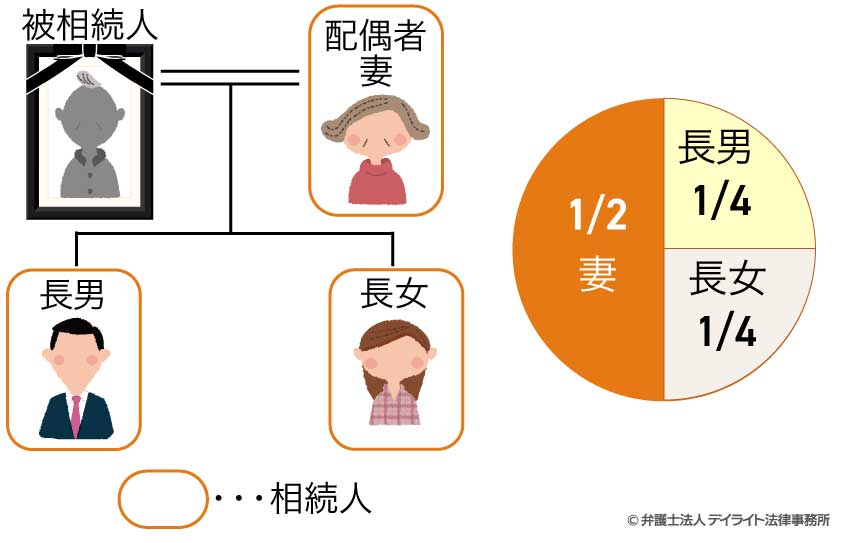

ケース1:配偶者と子どもが相続人の場合

配偶者と子ども(第1順位の相続人)が相続人になるパターンです。

配偶者(妻)には1/2、子どもには1/2の法定相続分(子ども全員分)があります。

それぞれの子ども(長男・長女)の法定相続分は、さらに1/2を2等分したものになります。

以上より、妻と子ども(長男・長女)それぞれの法定相続分は次のとおりです。

妻:1/2

長男・長女:1/4ずつ(1/2×1/2=1/4)

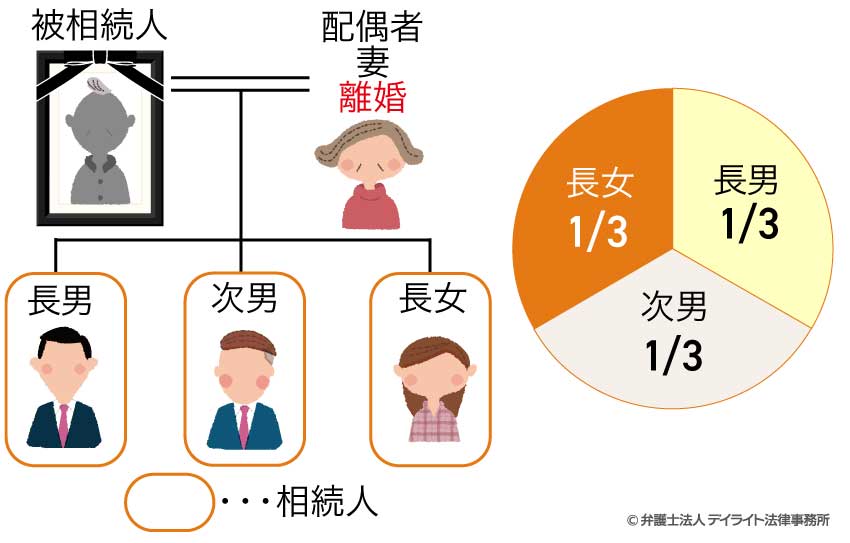

ケース2:子どものみの場合(配偶者なし)

子ども(第1位順位の相続人)のみが相続人になるパターンです。

子どもが2人以上いるときは、人数で等分したものが法定相続分となります。

このケースにおいて、子ども(長男・長女・次男)の法定相続分は、1/3ずつ(人数で等分)となります。

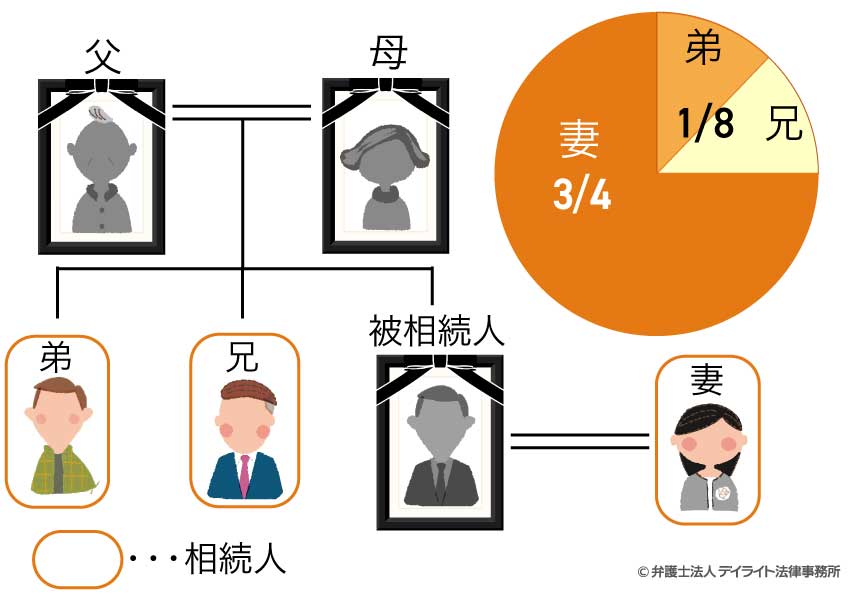

ケース3:配偶者と兄弟が相続人の場合

配偶者と兄弟姉妹(第3順位の相続人)が相続人になるパターンです。

配偶者(妻)の法定相続分は3/4、兄弟には1/4の法定相続分(兄・弟2人分)があります。

兄・弟それぞれの法定相続分は、さらに1/4を2等分したものになります。

結論として、妻と兄・弟の法定相続分は以下のようになります。

妻:3/4

長男・長女:1/8ずつ(1/4×1/2=1/8)

ケース4:配偶者と直系尊属(親・祖父母)が相続人の場合

配偶者と直系尊属(親・祖父母など)が相続人になるパターンです。

配偶者(妻)には2/3、両親は1/3の法定相続分(両親の合計分)があります。

父と母の法定相続分は、1/3をさらに2等分したものになります。

以上より、妻と両親それぞれの法定相続分は次のとおりです。

妻:2/3

父・母:1/6ずつ(1/3×1/2=1/6)

ケース5:直系尊属(親・祖父母)が相続人のみの場合(配偶者・子なし)

直系尊属(親・祖父母など)のみが相続人になるパターンです。

両親は遺産のすべての相続権があります。

父と母の法定相続分は、遺産を2等分したものになります。

以上より、両親それぞれの法定相続分は次のとおりです。

ケース6:兄弟姉妹が相続人のみの場合(配偶者・子・直系尊属なし)

兄弟姉妹のみが相続人になるパターンです。

兄と妹は、遺産のすべての相続権があります。

兄と妹の法定相続分は、遺産を2等分したものになります。

以上より、兄と妹それぞれの法定相続分は次のとおりです。

ケース7:孫が相続人にいる場合

孫は法定相続人に含まれないため、基本的には孫には法定相続分がありません。

もっとも、以下の2つの場合には孫が相続人となり、法定相続分が認められることになります。

- 孫が代襲相続する場合

- 孫と養子縁組した場合

以下では、それぞれの場合の遺産分割の割合について具体例で解説します。

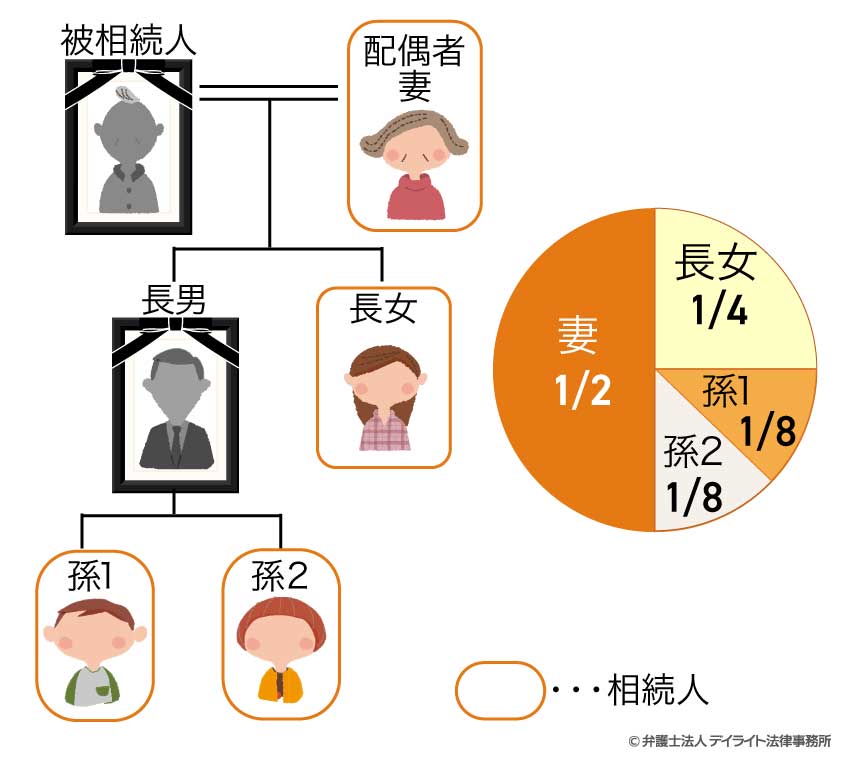

孫が代襲相続する場合

被相続人の子どもが相続開始の時点で亡くなっている場合などで、孫(被相続人の子どもの子ども)がいるときには、孫が代襲相続人として遺産を相続します。

この場合、孫は親(被相続人の子ども)の遺産分割の割合を引き継ぎます。

代襲相続人となる孫が2人以上いる場合には、被相続人の子ども(孫にとっての親)の法定相続分を孫の人数で等分したものがそれぞれの孫の孫の法定相続分(割合)となります。

このケースで、配偶者(妻)の法定相続分は1/2、長男・長女の法定相続分はそれぞれ1/4(1/2×1/2)ずつです。

孫(長男の子ども)2人は長男の法定相続分である1/4を代襲相続し、さらにこれを2人で等分することになります。

孫(長男の子ども)2人の法定相続分は、1/8ずつ(1/4×1/2=1/8)です。

結論として、妻と長女・孫の法定相続分は以下のようになります。

妻:1/2

長女:1/4

孫2人:1/8ずつ(1/4×1/2=1/8)

孫と養子縁組した場合

被相続人が孫と養子縁組をした場合、被相続人は「養親」、孫が「養子」にあたります。

この場合、孫は「被相続人の子ども」として第1順位の相続人にあたります。

養子と実子の法定相続分は同じであり、純粋に人数で等分したものがそれぞれの法定相続分となります。

このケースでは、全体を人数(4人)で等分したものがそれぞれの法定相続分になります。

したがって、長男・長女・次女・孫(養子)の法定相続分は、1/4ずつです。

ケース8:実親と養親が相続人にいる場合

実親と養親(第2順位の相続人)が相続人になるパターンです。

「普通養子縁組」は、実親との親子関係を残したまま養親と養子の間に新たな親子関係を作り出す制度です。

普通養子縁組をした場合には、実親と養親の両方が第2順位の相続人になります。

また、養親と実親の法定相続分は同じであり、人数で等分したものがそれぞれの法定相続分となります。

上の具体例では、養母と実父母の3人が相続人にあたります。

したがって、養母・実父・実母の法定相続分は、1/3ずつです。

ケース9:相続人が誰もいない場合

相続人が誰もいないときは「相続人不存在」の状態になります。

相続人がいないケースで、その故人の財産を管理処分してもらいたい場合、相続財産清算人の選任の申立てをする必要があります。

相続財産清算人とは、亡くなった方(「被相続人」といいます。)に相続人がいない場合や、相続人がいるかどうか不明な場合などに、遺産の調査や換価(遺産を売却などしてお金に変えること)等を行う人のことをいいます。

相続財産清算人には、通常弁護士が選任されます。

相続財産清算人が選任されると、相続財産清算人が相続財産を換価して、故人の債務を弁済することになります。

そして、財産が残った場合や債務が全くない場合には、その残った財産は国庫に帰属することになります。

遺産分割の割合を計算ツールでシミュレーション!

自分がどのくらいの遺産を相続できる可能性があるのか、遺産の概算を知りたい場合には、基本となる法定相続分をもとにして遺産の金額をシミュレーションしてみるのがおすすめです。

こちらのページでは相続に強い弁護士が監修した計算ツールを提供していますので、ぜひご活用ください。

遺言書がある場合は遺留分に注意

遺言書がある場合は、遺産の取り分が遺留分より少なくなっていないかを確認することが大切です。

すでに解説したように、遺産分割の割合は原則として遺言書で自由に指定することができます。

ただし、相続人の「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害することはできない、という限界があります。

「遺留分」とは、法律で保障されている遺産の最低限の取り分(割合)のことで、遺言書によっても奪う(侵害する)ことができない強い権利です。

遺留分は、被相続人の①配偶者(妻・夫)、②子ども、③直系尊属(父母・祖父母等)に対してのみ保障されており、兄弟姉妹には遺留分の保障がありません。

遺留分の割合は次のとおりで、被相続人と相続人の続柄や相続人の数によって異なります。

| 相続人 | 遺留分の割合 | 全員の遺留分の合計 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 配偶者 | 子 | 直系尊属※1 (父母等) |

兄弟姉妹 | ||

| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | |||

| 子のみ | 1/2(÷人数) | 1/2 | |||

| 直系尊属(父母等)のみ※1 | 1/3(÷人数) | 1/3 | |||

| 兄弟姉妹のみ | 0 | 0 | |||

| 配偶者と子 | 1/4 | 1/4(÷人数) | 1/2 | ||

| 配偶者と直系尊属 | 1/3 | 1/6(÷人数) | 1/2 | ||

| 配偶者と兄弟姉妹※2 | 1/2 | 0 | 1/2 | ||

遺言書の内容が遺留分を侵害している遺言書も無効になることはありません(遺言書は有効です)。

ただし、遺留分を侵害された相続人は、他の相続人等に対して不足する遺留分の支払いを請求することができます。

遺言書がある場合には遺留分が侵害されていないかを確認し、侵害されている場合にはすみやかに「遺留分侵害額請求」をすることが大切です。

遺産分割の割合のトラブルは相続に強い弁護士に相談

遺産分割の割合の決め方について悩んでいる場合や、相続トラブルにつながる可能性がある場合には、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

遺産分割の割合をめぐって争いになるケースは少なくありません。

相続の専門家である弁護士に相談することで、争いを避けるための対策や万一争いになった場合の対処法などについてアドバイスを受けることができます。

相続トラブルは感情的な対立が生まれて長期化する傾向にあることから、少しでもわからないことや不安なことがある場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談されるのがおすすめです。

遺産分割の割合についてのQ&A

![]()

遺産の分け方の基本は?

法定相続分は相続人間の公平を考慮して定められているためです。

もっとも、状況によっては一部の相続人だけが被相続人からすでに多くの贈与や援助を受けてるケースや、一部の相続人だけが被相続人に対して多くの介護・看病などの貢献をしていたというケースもあります。

このようなケースでは法定相続分どおりに遺産を分けるとかえって不公平な結論になる可能性があることから、特別受益や寄与分などの考え方に基づいて、遺産の取り分を調整することになります。

ただし、この記事で解説してきたように、遺言書や遺産分割協議を行う場合には、法定相続分にこだわらずに原則として自由に遺産を分けることができます。

まとめ

- 遺産分割の割合とは、被相続人(亡くなった方のことです。)の遺産について、どの相続人がどのくらい相続するのかを示す割合(数字)のことです。

- 遺言書がある場合には、遺産分割の割合は基本的に遺言書に従って決めます。

- 遺言書がない場合や無効の場合、相続人全員が遺言書に従わないことに合意した場合には、相続人全員で遺産分割協議を行って決めます。

- 遺産分割協議がまとまらない場合には、最終的に家庭裁判所の調停や審判を利用して遺産分割の割合を決めることになります。

- 遺産分割の割合の目安・基準となるものとして法定相続分(法定相続の割合)があります。

法定相続分は必ず従わなければならないという強制的なルールではありませんが、遺産を公平に分けるための参考にすることができます。

- 遺産分割の割合が遺言書で指定されている場合には、法律で保障されている遺産の最低限の取り分(遺留分)を侵害されていないかを確認し、侵害がある場合には「遺留分侵害額請求」をすることが大切です。

- 遺産分割の割合をめぐってトラブルになるケースは少なくなく、また、一度トラブルになると長期化する傾向にあります。

- 相続トラブルをできる限り防ぐためには、できるだけ早い段階で相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所では、相続に強い弁護士で構成する「相続対策専門チーム」を設置しており、遺産分割に関するご相談はもちろんのこと、遺言書の作成や遺産分割協議、遺産分割調停・審判、相続放棄、相続登記、相続税の申告など、相続全般に関するご相談に対応しております。

遠方の方にはオンラインでのご相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください