弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

固定資産税は、不動産を所有する限り毎年発生する義務ですが、もし支払いを滞納すると、延滞金の発生、督促状の送付、そして最終的には財産の差し押さえという深刻な結果を招きます。

税金の滞納は、民間の借金とは異なり、裁判所の判決なしに強制執行される可能性があり、最悪の場合、大切な自宅を失うことにもなりかねません。

しかし、適切な知識と対策があれば、これらの事態は避けられます。

この記事では、固定資産税を払わないとどうなるのか、差し押さえまでの具体的な流れや期間、そして支払いが難しい場合の対処法などについて、弁護士が解説していきます。

目次

固定資産税を払わないとどうなる?

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物などの不動産を所有している人に課される地方税です。

所有しているだけで課税されるため、たとえ使用していなくても、手放さない限り納税義務は継続します。

不動産を所有するすべての人に関わる重要な税金であり、その仕組みを正しく理解しておくことが不可欠です。

この税金は、市町村によってその年の固定資産の評価額に基づいて算出され、通常、毎年4月から6月頃に納税通知書が送付されます。

納付は年4回に分けて行うのが一般的ですが、一括払いも可能です。

「少し遅れても大丈夫だろう」と安易に考え、固定資産税の支払いを怠ると、以下のような深刻な事態を招く可能性があります。

延滞金が発生する

固定資産税の納付期限を過ぎると、その日から延滞金が自動的に加算されます。

この延滞金の利率は決して低くなく、一般的な借入よりも高率に設定されています。

延滞金の利率は、延滞している期間や年度によって異なります。

例えば、令和7年分については、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年「2.4%」、納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後については、年「8.7%」の割合の延滞金が発生します。

さらに、支払いが長引けば長引くほど延滞税の負担は重くなっていきます。

少額だからといって放置してしまうと、時間の経過とともに負担は雪だるま式に膨らんでいくため、納付期限を過ぎた場合は一刻も早い対応が求められます。

督促状が届く

納付期限を過ぎて一定期間が経過すると、地方自治体から督促状が送付されます。

この督促状には、滞納している税額や延滞金、そして新たな納付期限が記載されています。

督促状が届いた段階で速やかに納税すれば、財産の差し押さえといったさらなる強制的な措置を避けることは可能です。

しかし、この督促状を無視し続けると、自治体は次なる段階である財産の差し押さえへと移行する準備を進めます。

督促状は、滞納者に対する最後の警告ともいえる重要な通知ですので、決して看過してはなりません。

財産が差し押さえられる

固定資産税を含む税金の滞納は、民間の借金とは異なり、裁判所を通じた法的手続きを必要とせずに、地方自治体が直接財産を差し押さえることができるという点に最大の特徴があります。

これは「滞納処分」と呼ばれ、税金の強力な徴収権に基づいています。

差し押さえの対象となる財産は多岐にわたり、預金口座、給与、不動産(土地・建物)、自動車などが含まれます。

特に注意が必要なのは、差し押さえの実施日が事前に通知されることは原則としてないという点です。

さらに、一度の差し押さえによって滞納金額に満たない場合には、追加で差し押さえを行うことになります。

その結果、同時に複数の財産が差し押さえられてしまう可能性もあります。

ある日突然、銀行口座が凍結されたり、給与の一部が差し押さえられたり、あるいは不動産が公売にかけられたりする事態に直面する可能性があります。

一度差し押さえられてしまった財産を取り戻すことは極めて困難であり、生活に甚大な影響を及ぼします。

また、固定資産税は自己破産をしても免責されない税金であり、個人再生を申し立てたとしても差し押さえ手続きが停止するわけではありません。

このため、差し押さえに至る前に、可能な限りの対応を取ることが非常に重要です。

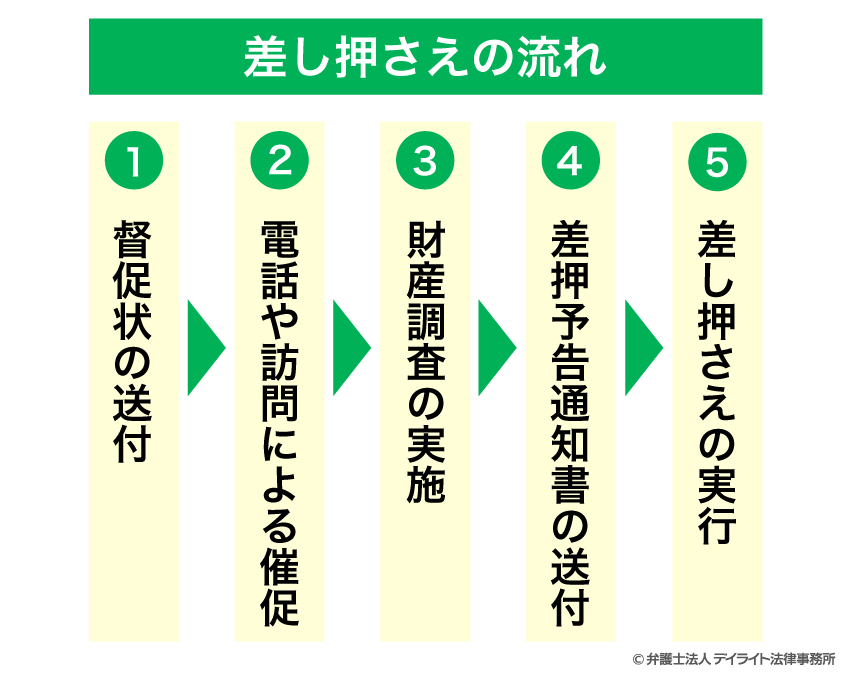

差し押さえの流れ

差し押さえの流れ

固定資産税を滞納し続けると、最終的には財産が差し押さえられることになります。

差し押さえに至るまでの一般的な流れのフロー図は以下のとおりです。

①督促状の送付

固定資産税の納付期限が過ぎると、地方税法に基づき、原則として20日以内に自治体から督促状が送付されます。

この督促状には、滞納している税金の種類、期別、本来の納付期限、そして記載日時点での延滞金の金額などが明記されています。

督促状自体に法的な強制力はありませんが、後の差し押さえに繋がる重要な通知です。届いたら速やかに開封し、内容を確認して、できるだけ早く納税するようにしましょう。

②電話や訪問による催促

督促状が送付されても納税がない場合、自治体によっては電話や職員による自宅訪問で、さらに納税を促すことがあります。

この段階で、滞納している事実が同居の家族に知られてしまう可能性も出てきます。

支払いが難しい状況であれば、この時点で正直に事情を説明することで、分納や支払い期限の延長といった相談に応じてもらえるケースもあります。

③財産調査の実施

再三の督促にも応じない場合、自治体は差し押さえに向けた準備に入ります。

その第一歩が財産調査です。

これは、滞納者がどのような財産をどれだけ保有しているかを調べる手続きです。

具体的には、金融機関への預貯金残高の照会、勤務先への給与に関する問い合わせなどが行われることがあります。

この調査によって、滞納の事実が周囲に知られてしまう可能性も高まります。

さらに、差し押さえ可能な財産が見つからない場合は、捜索として予告なしに自宅や勤務先に立ち入り、隠し財産がないか調べられることもあります。

なお、固定資産税は不動産を所有している人に課される税金ですので、その不動産についてはすでに把握されているということになります。

④差押予告通知書の送付

財産調査が完了し、差し押さえるべき財産が特定されると、多くの場合、自治体から差押予告通知書が送られてきます。

これは「差し押さえを行う」という最終的な予告であり、自発的な納税を促す最後の機会です。

この通知書には、差し押さえの対象となる財産の種類や、最終的な納付期限などが記載されています。

この時点で、すでに財産は特定されているため、財産を隠すことで差し押さえを逃れることは困難です。

ただし、自治体によっては、この予告なしに差し押さえを実行するケースもあります。

⑤差し押さえの実行

差押予告通知書に記載された期限を過ぎても納税がない場合、いよいよ差し押さえが実行されます。

税金の滞納は、民間の借金とは異なり、裁判所の判決などを経ることなく、自治体の権限で強制的に執行されます。

預金口座が差し押さえられれば、口座からお金を引き出すことができなくなり、給与が差し押さえられれば、勤務先から直接、自治体に給与の一部が支払われることになります。

不動産が差し押さえられた場合は、勝手に売却したり、担保に入れたりすることができなくなります。

放置すれば、最終的には公売にかけられ、強制的に売却されて滞納分に充当されます。

差し押さえまでの期間とは?

固定資産税を滞納し始めてから実際に財産が差し押さえられるまでの期間は、ケースによって異なりますが、最短で1ヶ月程度で差し押さえに至る可能性もあります。

法律上は、督促状を発送した日から10日が経過すれば、いつでも差し押さえが可能となります。

しかし、実際に10日で差し押さえが実行されるケースは稀で、上記の督促、催促、財産調査、差押予告といった段階を踏むのが一般的です。

滞納者の資産状況や収入状況によって、差し押さえまでの期間は変動します。

一般的に、高額な資産を保有している人や安定した収入がある人ほど、自治体も税金を徴収しやすいと判断するため、早期に強制執行される傾向があります。

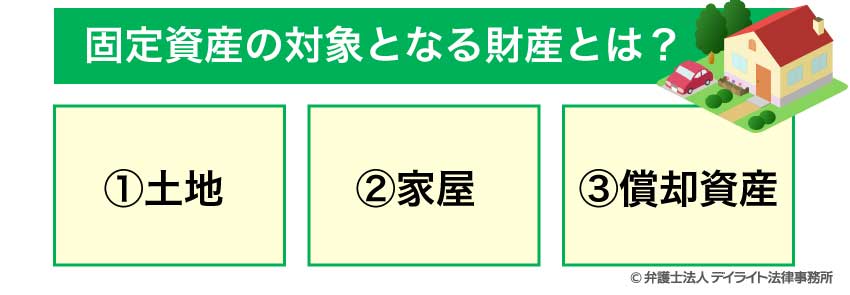

固定資産税が課される対象とは?

固定資産の対象となる財産とは?

固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産を所有している個人または法人に課される地方税です。

この固定資産とは、具体的に以下の3つの資産を指します。

①土地

固定資産税の課税対象となる土地には、幅広い種類が含まれます。

例えば、田んぼや畑、宅地はもちろんのこと、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、さらには駐車場や資材置き場など、「雑種地」と呼ばれるその他の土地も対象となります。

土地は、その使用状況に関わらず、所有している限り課税の対象となります。

②家屋

家屋とは、居住用の建物(住家)だけでなく、事業用として使用される建物も含まれます。

店舗や、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫などが該当します。

使用していない空き家であっても、取り壊されない限りは納税義務が発生します。

③償却資産

償却資産とは、土地や家屋以外の事業用に供することができる資産で、法人税法や所得税法の規定に基づき、所得計算上、減価償却費として損金または必要経費に算入されるものを指します。

これは、時間とともに価値が減少していく資産であり、その減価償却費が税務上の費用として認められるものが対象となります。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- 構築物:門、塀、看板、路面舗装など

- 機械・装置:製造設備、建設機械など

- 船舶:ボート、漁船、遊覧船など

- 航空機:飛行機、ヘリコプターなど

- 車両・運搬具:自動車税や軽自動車税の課税対象ではない特殊車両など

- 器具・備品:パソコン、理美容機器、医療機器など

固定資産税を払わなくて良い人は?

生活保護の受給者

生活保護法に基づく生活扶助を受けている人は、固定資産税の減免対象となる可能性があります。

減免される期間は、生活扶助を受けた日以降の当該年度の未到来納期分となりますが、申請があった日以降の未到来納期分に限られます。

手続きとしては、納期限までに自治体の固定資産税課へ減免申請書を提出する必要があります。

また、生活扶助以外の公の扶助を受けている人や社会福祉事業者から扶助を受けている人も、特定の要件(自ら使用する家屋とその敷地の一部など)を満たせば、同様に免除の対象となることがあります。

固定資産税を支払う方法

期限前の場合

固定資産税の納付は、通常、年4回の分割払いが基本です。

納期限は自治体によって異なりますが、東京都の場合は、6月、9月、12月、翌年2月に設定されていることが多く、納付通知書は4月〜5月に発送されることが一般的です。

納税通知書に各期の納期限が明記されているので、必ず確認しましょう。

資金に余裕がある場合は、第1期の納期限までに一括で全額を納付することも可能です。

納付方法は自治体によって異なりますが、主に以下の方法があります。

- 金融機関の窓口での納付

- コンビニエンスストアでの納付

- 口座振替(自動引き落とし)

- クレジットカードによるオンライン納付

- ペイジーでのオンライン納付

- スマートフォン決済アプリ

- eLTAX(電子納税) など

- 支払いが遅れている場合

固定資産税の納付期限を過ぎてしまった場合、速やかに対応することが非常に重要です。

もし支払いが遅れてしまった場合は、まず自治体から送付される督促状を確認しましょう。

督促状には、滞納している税額と、すでに発生している延滞金の金額、そして新たな納付期限が記載されています。

資金に余裕がある場合は、督促状に同封されている納付書を使って、すぐに全額を一括で納付することが最も望ましい対応です。

これにより、それ以上の延滞金の発生を抑えることができます。

納付書が見当たらない場合は、速やかに管轄の自治体の税務担当窓口に連絡し、再発行を依頼してください。

納付が遅れた場合でも、早めに自治体に連絡し、事情を説明することで、分割払いの相談に応じてもらえる可能性があります。

この場合、次の納期限のものが数か月後には来てしまうことになりますので、分割払いをする場合でも、その先に期限がくる固定資産税のことも考えて計画を立てる必要があります。

固定資産税を払うことが難しい場合の対処法

まずは自治体の窓口に相談する

固定資産税の支払いが困難だと感じたら、まずはお住まいの市区町村の税務担当窓口に速やかに相談することが最も重要です。

一括での支払いが難しい場合、現在の収入や支出状況を説明することで、月々の無理のない範囲での分割払いを認めてもらえることがあります。

災害、病気、事業の廃止・休止など、やむを得ない事情によって納税が著しく困難になった場合には、一定期間の納税猶予や、状況によっては減免が認められる制度があります。

督促状が届いていたり、すでに滞納している場合でも、自ら相談することで、状況に応じた解決策を提示してもらえる可能性があります。

債務整理を検討する

固定資産税だけでなく、住宅ローンやカードローン、消費者金融からの借金など、複数の借金が重なり、全体として経済的に立ち行かなくなった場合は、債務整理を検討することも一つの有効な手段です。

債務整理は、借金問題で困窮している人を法的に救済し、経済的な再生を支援するための手続きです。

債務整理には、主に以下の3種類があります。

- 任意整理

- 個人再生

- 自己破産

重要な注意点として、固定資産税や住民税、国民健康保険料などの「公租公課」は、債務整理の対象とはなりません。

これらは「非免責債権」とされており、例えば自己破産を選択した場合でも、これらの税金の支払い義務が免除されることはありません。

しかし、債務整理によって他の借金負担が大幅に軽減されれば、その分、固定資産税の支払いに充てる経済的な余裕が生まれ、結果的に固定資産税滞納の問題解決に繋がる可能性が高まります。

また、住宅ローンも含めて、不動産を保有していることが生活を圧迫しているという場合には、不動産の売却(任意売却)も選択肢の一つとなります。

債務整理に強い弁護士の無料相談を利用する

固定資産税の滞納でお困りの方は、債務整理に強い弁護士の無料相談を積極的に活用することをおすすめします。

弁護士は、税金滞納の状況だけでなく、住宅ローンやクレジットカード、消費者金融からの借金など、ご相談者様の借金全体の状況を総合的に把握し、以下のような専門的なサポートを提供できます。

- 最適な債務整理方針の提案

- 固定資産税の支払いに関するアドバイス

- 債権者との交渉や裁判所への申し立てなど法的手続きの代行

当事務所では、債務整理に関する無料相談を受け付けております。

固定資産税の滞納で不安を感じている方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

早めに専門家に相談することが、問題解決への第一歩となります。

固定資産税の支払いについてのQ&A

![]()

固定資産税を払えない場合に免除してもらうには?

具体的には、土地は30万円未満、建物は20万円未満、償却資産は150万円未満が免税点と定められています。

また、生活保護以外の公的扶助を受けている方や、高齢者・障がい者・ひとり親などで特定の要件を満たす生活困窮者も、申請により減免を受けられる可能性があります。

![]()

固定資産税を10年滞納するとどうなる?

- 長期にわたる延滞金の加算

- 預貯金口座の差し押さえ

- 給与の差し押さえ

- 不動産の差し押さえと公売

- その他の財産の差し押さえ

まとめ

もし固定資産税を払わないと、延滞金の発生、自治体からの督促状送付、そして最終的には財産の差し押さえといった厳しい措置が取られる可能性があります。

特に税金滞納の場合、裁判手続きなしに差し押さえが行われ、預貯金や給与、さらには大切な不動産までが強制的に処分される危険性があります。

支払いが難しいと感じたら、まずは速やかに自治体の窓口に相談し、分割払いや猶予制度の利用を検討しましょう。

税金の滞納や借金問題でお困りの場合には、弁護士に相談したうえで、債務整理など適切な対応を検討する必要があります。

デイライト法律事務所では、破産再生部を設けており、借金問題に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。

借金に関するご相談は初回無料でご相談いただけます。まずは一度ぜひご相談ください。