恫喝とは?どこから犯罪が成立するのか・対処法を解説

恫喝とは、人をおどして恐れさせる行為であり、やり方次第では犯罪に該当する可能性があります。

恫喝とは、人をおどして恐れさせる行為であり、やり方次第では犯罪に該当する可能性があります。

日常生活の中で、時に感情的になり、強い口調や態度で相手を威圧してしまうことがあるかもしれません。

そのような行為が度を超えると「恫喝」となり、脅迫罪や強要罪などの犯罪に該当する可能性があります。

恫喝は、仮に犯罪に当たらないものであっても、社会的な信用の失墜や人間関係の破綻にもつながり得る重大な問題です。

この記事では、恫喝について、その定義や具体例、刑事責任、社会的リスク、対処法などを弁護士が解説します。

目次

恫喝とは?

恫喝(どうかつ)とは、人をおどして恐れさせる行為をいいます。

恫喝は、以上のような行為を指す一般的な表現であり、法的な定義はありません。

恫喝の手段は、多岐にわたります。

恫喝は、人に恐怖を与えるような言動、すなわち言葉や態度によって行われます。

直接的な暴力や威圧的な態度だけでなく、地位や権力を背景にした不利益の暗示や、SNSなどを通じた嫌がらせの予告なども恫喝に含まれます。

特に近年では、デジタル技術の発達により、オンライン上での恫喝行為も増加傾向にあります。

恫喝行為の本質は、相手に恐怖を感じさせることにあります。

恫喝は、恐怖感を与えることそれ自体が目的の場合もありますし、これによって相手の意思に反した行動を強いるために行われることもあります。

当然、そのような行為は、対人コミュニケーションのやり方として適切なものではありません。

そればかりか、恫喝の態様によっては、刑法が定める犯罪行為に該当する可能性もあります。

他人に対して恫喝まがいの行為を行うと、法的な問題に発展する可能性があることを認識しておく必要があります。

恫喝の状況別の具体例

恫喝行為は、日常生活のさまざまな場面で発生する可能性があります。

どのような状況でのどのような言動が恫喝に該当するのか、具体的な例を見ていきましょう。

これらの例を知ることで、自分自身の言動が恫喝に該当していないかを振り返る機会にもなります。

職場における恫喝

職場は、上下関係を背景とした恫喝が発生しやすい環境です。

特に、上司から部下に対するパワーハラスメント(パワハラ)や、顧客から従業員に対するカスタマーハラスメント(カスハラ)といった形での恫喝がよく見られます。

パワハラは、上司と部下という上下の関係が存在する限り、どのような業種でも起こることがあり得ます。

パワハラの中でも、恫喝にあたるような粗暴なものは、いわゆる体育会系のような上下関係の厳しい職場や、数字や成績が求められる営業職などで発生しがちです。

机を叩いたり、大声で迫ったりといった威圧的な態度や、「契約が取れるまで帰ってくるな」といった追い詰めるような言動が一例です。

カスハラは、サービス業や接客業など、一般の顧客と接する職種で起こりやすくなっています。

商品やサービスに対する不満をきっかけに、苦情がエスカレートすると、恫喝に発展することがあります。

その背後には、金を支払っている客の方が立場が上であるといった勘違いがあると思われます。

職場での恫喝は、被害者のパフォーマンスを低下させるだけでなく、精神的な健康にも深刻な影響を与え、会社の生産性や職場環境全体にも悪影響を及ぼします。

パワハラについての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

家庭内での恫喝

家庭内では、配偶者や、親子、兄弟間など、さまざまな関係性の中で恫喝が起こり得ます。

たとえば、配偶者間での恫喝行為は、ドメスティック・バイオレンス(DV)と呼ばれます。

たとえ家庭内におけるものであっても、威圧的な言動が度を越せば、夫婦喧嘩の域を超えた恫喝となります。

また、親から子に対して恫喝が行われると、ケースによっては虐待となります。

勉強や習い事などで、親の期待が高すぎるあまり、子どもに対して恫喝が行われることがあります。

「言うことを聞かなければ、家から追い出す」といったプレッシャーが行き過ぎると、子どもの情緒面や心理的発達に悪影響を与える可能性があります。

DVへの対処法についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

友人関係での恫喝

友人間においても、ある種のパワーバランスから恫喝が生じることがあります。

特に若年層は、学校のような狭く限られた社会で生活しており、それが世界のすべてと思えてしまうことがあります。

そのような閉鎖的な集団内では、同調圧力や人間関係のいざこざから、恫喝が見られることがあります。

特に、SNSが普及した現代では、友人間でのコミュニケーションも、いっそう密なものとなっています。

そのような中で、時には、冗談では済まされない深刻な恫喝が行われることがあります。

友人関係での恫喝は、一見すると冗談やふざけているように見えることもありますが、相手が本当に恐怖や不安を感じていれば、立派な恫喝行為となります。

場合によっては「いじめ」に該当することもあるため、友人同士のものであるといっても、見過ごすことはできません。

恋人間での恫喝

恫喝は、恋愛関係の中で行われることもあります。

恋愛という親密な人間関係の中においては、お互いの深いところに踏み込むこともあります。

そして、相手を自分の思いどおりに支配しようとして、恫喝に至ることがあるのです。

恋人間の恫喝は、相手に嫌われたくないという気持ちから、被害を訴えづらいことがあります。

恋人間での恫喝は、「デートDV」と呼ばれることもあり、問題視されています。

恋人間のDVについての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

SNSでの恫喝

現代社会ではSNSが普及し、オンライン上での恫喝も増加しています。

恫喝とは、言動によって相手を恐れさせることです。

SNSではテキストベースでのやり取りが中心となるため、物理的な暴力は振るえないものの、文字情報の送信によっても、相手に恐怖を与えることは十分に可能です。

たとえば、「言う通りにしなかったら、ただでは済まないぞ」といったように、相手への不利益や加害を匂わせることでの恫喝が考えられます。

SNSを利用した恫喝は、家族や友人間のような顔見知りの間だけでなく、SNS上だけでつながっている面識のない相手にも行われ得るのが特徴です。

SNS上での恫喝は、送信記録などの証拠が残りやすい一方で、加害者の特定が難しい場合もあり、被害の解決がスムーズに運ばないことがあります。

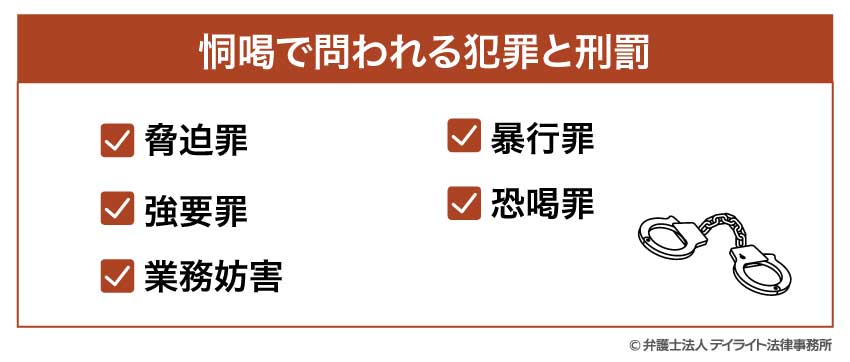

恫喝で問われる犯罪と刑罰

恫喝行為は、その内容や程度によって、さまざまな犯罪に該当する可能性があります。

法律上は「恫喝罪」という犯罪が存在するわけではありませんが、恫喝行為は、いくつかの犯罪類型に当てはまる可能性があるのです。

ここでは、恫喝行為が問われる可能性のある主な犯罪と、その刑罰について解説します。

脅迫罪

まず、恫喝行為が該当し得る最も基本的な罪として、「脅迫罪」があります。

脅迫罪は、相手の生命や身体、自由、名誉又は財産に対し、害を加えると告知して恐怖させる犯罪です(刑法222条)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

このような加害を告げる行為を、「害悪の告知」といいます。

害悪の告知には、「殺す」のような直接的な表現だけでなく、「火の用心」「夜道に気をつけろ」のような、暗に加害を示すものも含まれます。

また、言葉だけでなく、拳を振り上げる、凶器を示す、といった動作によるものも脅迫になります。

脅迫罪の罰則は、「2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」です。

暴行罪

暴力行為によって恫喝した場合、暴行罪が成立する可能性があります。

暴行罪は、相手に対して物理的な力を行使することで成立する犯罪です(刑法208条)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

殴る蹴るといったものだけでなく、胸ぐらをつかむ、肩を押す、つばを吐きかけるといったものも、力の行使であり暴行となります。

暴行罪の罰則は、「2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金・科料」です。

なお、暴行によって相手が怪我をした場合、より重い「傷害罪」が成立します(刑法204条)。

傷害罪の罰則は、「15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。

強要罪

恫喝行為は、「強要罪」に該当することもあります(刑法223条)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

強要罪は、暴行や脅迫を加えることによって、相手に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする犯罪です。

恫喝によって強要罪が成立する典型的な例が、土下座の要求です。

暴行や脅迫は、それ自体暴行罪や脅迫罪といった犯罪ですが、これによって相手に義務のないことを無理強いした場合、より重い強要罪となるのです。

強要罪の罰則は、「3年以下の拘禁刑」です。

恐喝罪

恫喝によって物をうばったり、金銭を支払わせたりした場合、「恐喝罪」が成立することもあります。

恐喝は、相手を怖がらせた上で、金銭等を支払わせることで成立する犯罪です(刑法249条)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

たとえば、「痛い目にあいたくなければ、金を払え」といった形で財物を要求し、それを相手に交付させた場合は恐喝罪となります。

やっていることは強要の一種ですが、強要の中でも財産を取り上げる行為は、強要罪ではなく恐喝罪が成立するのです。

恐喝罪の罰則は、「10年以下の拘禁刑」です。

業務妨害

恫喝行為によって他人の業務を妨害した場合、威力業務妨害罪となることがあります。

威力業務妨害罪は、暴行や心理的圧迫などの手段によって、他人の業務を妨害する罪です(刑法234条)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

たとえば、クレーマーが窓口などで暴れて窓口業務の遂行に支障をきたした場合などに、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

威力業務妨害の罰則は、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。

このように、恫喝行為はさまざまな犯罪に該当する可能性があり、その内容や方法によって適用される罪名や刑罰が異なります。

ちょっとした言動であっても、相手に恐怖を与えることは犯罪となり得ることを認識しておく必要があります。

恫喝のその他のリスク

恫喝行為は、犯罪行為として刑事責任を問われる可能性があります。

ただし、恫喝行為のリスクは、直接的な刑事罰だけにとどまりません。

ここでは、恫喝行為を行うことで生じる可能性のあるその他のリスクについて解説します。

逮捕されるリスク

恫喝行為が、上記のような刑法上の犯罪に該当する可能性がある場合、逮捕されるリスクがあります。

逮捕は、犯罪の疑いがある場合に、容疑者の逃亡や証拠の隠滅を防ぐために行われます。

この段階では、犯罪が成立するか否かについて、刑事裁判のように厳密に判断されるわけではありません。

結果的に犯罪に該当しない行為であっても、その可能性があると判断されると、逃亡や証拠隠滅の防止のために逮捕されることがあり得るのです。

逮捕されると、身体的に拘束され、最大で72時間、行動の自由が大幅に制限されます。

また、その後、検察官が勾留請求し、裁判官がこれを決定すれば、さらに10日間(延長されれば20日間)勾留されることになります。

この間、当然会社や学校に行くことはできず、日常生活に大きな支障が出ることになります。

逮捕の流れについての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

会社を解雇されるリスク

恫喝行為で逮捕されたり、刑事処分を受けたりした場合、会社から懲戒解雇される可能性があります。

多くの企業では、就業規則に「刑事事件で有罪判決を受けた場合」や「会社の信用を傷つける行為をした場合」などを懲戒解雇事由として定めています。

特に恫喝行為が職場で行われた場合、ハラスメントとして厳しく処分される傾向にあります。

また、職場外での行為であっても、会社の名誉や信用を損なうと判断された場合には、解雇の対象となる可能性があります。

逮捕を会社に知られたくない場合の対処法は、以下のページをご覧ください。

家族との関係が悪化するリスク

恫喝行為で逮捕されたり、裁判に発展したりした場合、家族にその事実が知られてしまうリスクがあります。

特に、警察が自宅に来たり、裁判所からの書類が自宅に届いたりすると、隠し通すことは難しくなります。

家族に事件が発覚すると、信頼関係が大きく損なわれる可能性があります。

また、DVやモラハラ、虐待など、恫喝が家族に対して行われた場合、より直接的に関係性が悪化することが考えられます。

恫喝は、恐怖によって相手を支配しようとする行為であり、愛情や信頼といった家族の関係性と相入れません。

恫喝は、家族間の信頼関係を破壊するリスクが高い行為といえます。

犯罪行為を家族に知られたくない場合の対処法は、以下のページをご覧ください。

実名で報道されるリスク

恫喝事件が重大なものと判断された場合、マスメディアで実名報道されるリスクがあります。

近年は、不当な行為に対して泣き寝入りしないという権利意識の高まりがあります。

特に、社会的地位のある人による恫喝は、ハラスメント行為として糾弾を受けやすい情勢と言えます。

恫喝は、犯罪行為である場合はもちろん、犯罪にあたらないものでも、コンプライアンス違反としてバッシングの対象となる危険があります。

さらに、SNSなどでの拡散により、知らない人からの批判や中傷を受けることもあり、精神的な負担が長期間続くことがあります。

事件が報道されるかについての解説は、以下のページをご覧ください。

恫喝で逮捕された後の流れ

恫喝は、暴行罪や脅迫罪などさまざまな犯罪に該当し得るものであり、事案によっては逮捕されることもあります。

恫喝行為によって逮捕された場合、以下のような流れで刑事手続きが進行します。

① 逮捕

恫喝の被害届が出され、警察が容疑を固めると、裁判官の発付する逮捕状により逮捕されます。

逮捕された後は、警察署の留置場で身柄を拘束されます。

②送検

逮捕から48時間以内に、身柄が検察官に送致されます。

検察官はそこから24時間以内に、容疑者の勾留を請求するかどうか判断します。

勾留請求されなければ釈放されますが、請求された場合は裁判官による勾留質問が行われます。

③勾留

裁判官が勾留を決定すると、10日間(延長されれば、さらに最大10日間)勾留されます。

この期間中も取り調べは続き、検察官は事件を起訴するかどうかを判断します。

④裁判

検察官は証拠や取調べの結果に基づいて、起訴するか不起訴にするかを決定します。

不起訴となれば釈放されますが、起訴されると裁判が始まります。

恫喝の内容によっては略式手続となることもありますが、争う場合は正式な裁判となります。

裁判では、検察側の主張と証拠、弁護側の反論と証拠に基づいて審理が行われます。

⑤判決

証拠調べや弁論が終了すると、裁判官は有罪か無罪かの判決を下します。

有罪の場合は、刑罰(拘禁刑、罰金など)が言い渡されます。

恫喝を犯してしまったときの対応

恫喝行為を行ってしまった場合、その後の対応によって事態の展開や処分の内容が大きく変わることがあります。

適切な対応を取ることができれば、状況を少しでも改善できる可能性があります。

以下では、恫喝を犯してしまった際の対応について解説します。

弁護士同行で自首をする

恫喝が犯罪行為に該当する場合、弁護士に相談した上で自首を検討することが重要です。

恫喝が犯罪になるとしても、暴行罪や脅迫罪といった比較的軽微な犯罪の成立にとどまることも少なくありません。

そのようなケースでは、自ら積極的に自首をすることによって、逮捕するまでの必要性はないと判断されることもあります。

特に、弁護士同行で自首することにより、的確な助言の下、不利な状況を招かないように対応することができます。

弁護士に自主の同行を依頼することのメリットについては、以下のページをご覧ください。

被害者との示談交渉を成功させる

恫喝事件において、被害者との示談交渉は非常に重要です。

示談は、当事者同士が交渉して、合意によって紛争を解決する手続きです。

示談によって被害者から許しを得ることができれば、民事事件として解決となるのはもちろん、刑事事件としても大きな前進となります。

暴行や脅迫などの軽微な事件であれば、被害者との示談が成立していることで、不起訴となることもあり得ます。

ただし、恫喝は、相手に強い不快感・嫌悪感を与える行為であり、示談の成立は簡単ではありません。

恫喝事件で被害者との示談成立を目指す場合、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することが重要です。

経験豊富な弁護士であれば、被害者への丁寧な対応によって、スムーズに交渉を進めてくれること期待できます。

示談交渉における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に依頼する

恫喝事件のような刑事事件においては、刑事事件に強い弁護士に依頼することが重要です。

刑事事件の取り調べでは、何をどう話すべきか、あるいは黙秘すべきかという判断が求められます。

弁護士の助言なしに事態が進行すると、捜査機関にとって有利な展開となり、結果的に不利益を被るおそれがあります。

刑事事件に強い弁護士に依頼することで、取り調べの対応や示談交渉などのさまざまな場面で、質の高いサポートが受けられます。

恫喝は、一般的には重大な犯罪となることは多くないため、専門性の高い弁護士が早期に関与することで、より寛大な処分を受けられる見込みが高まります。

もし恫喝が問題となりそうであれば、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

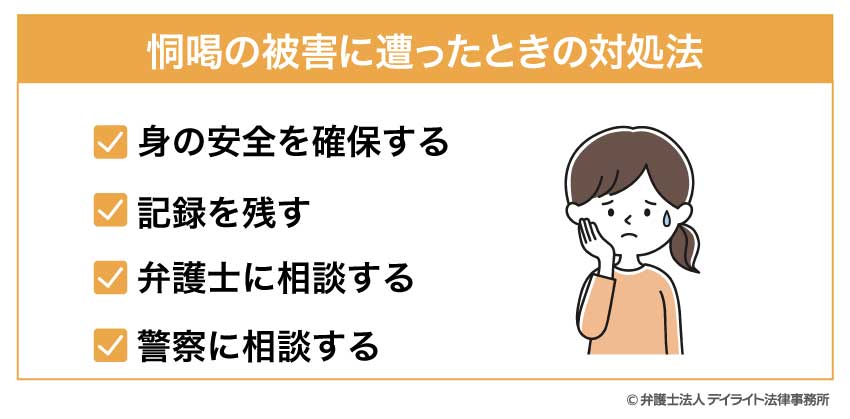

恫喝の被害に遭ったときの対処法

恫喝の被害に遭った場合、適切な対応をとることで自身の権利を守り、法的な解決を図ることができます。

以下では、恫喝被害に遭ったときの対処法について解説します。

身の安全を確保する

恫喝を受けた場合、最も優先すべきは自分の身の安全です。

恫喝は相手に恐怖を与える行為であり、状況によっては、言葉だけでなく実際の暴力に発展するリスクがあります。

その場から離れる、周囲の人に助けを求める、安全な場所に避難するなど、まずは自分の身を守る行動を取りましょう。

公共の場であれば、店舗スタッフや警備員に助けを求めることも効果的です。

恫喝者に立ち向かうことは、状況を悪化させる可能性があるため推奨できません。

可能な限り冷静に対応し、安全確保を最優先に考えましょう。

記録を残す

恫喝行為の証拠を残すことは、後の法的手続きにおいて非常に重要です。

恫喝がSNSやメールでなされた場合は、脅迫的なメッセージを保存しておきましょう。

対面での恫喝行為の場合は、可能であれば録音や録画を試みることも有効です。

ただし、突然のことでそれらの記録が取れない場合は、出来事の詳細をできるだけ細かく書き留めておくことでも、証拠として役立ちます。

日時、場所、発言内容、目撃者の有無など、できるだけ詳細に記録しておくことで、後の相談や手続きがスムーズになります。

弁護士に相談する

恫喝行為は、民事上の不法行為であると同時に、刑事上の犯罪に該当する可能性もあるため、法律の専門家である弁護士への相談が効果的です。

弁護士は状況に応じた適切な法的アドバイスを提供し、損害賠償の請求といった民事手続きや、刑事告訴の必要性について判断してくれます。

特に、継続的な恫喝や深刻な脅迫を受けている場合は、早期に専門家に相談することで状況の悪化を防ぎ、適切な解決への道筋をつけることができます。

警察に相談する

恫喝行為が脅迫罪や強要罪などの犯罪に該当する可能性がある場合は、警察への相談も重要な選択肢となります。

特に、生命や身体の安全が脅かされる内容の恫喝であれば、迅速に警察に通報することを検討すべきです。

ただし、恫喝の態様によっては、直ちに犯罪として立件されないケースもあります。

警察は、基本的に刑事事件として扱えるケースでないと積極的な対応が難しくなります。

そのため、事前に弁護士に相談して、犯罪性の有無を確認してから警察に相談するという順序が効果的なことも多いです。

また、警察に相談する際も、先に記録しておいた証拠が重要な役割を果たします。

恫喝についてのQ&A

![]()

恫喝して裁判になる可能性はありますか?

民事裁判では、慰謝料などの損害賠償を請求されます。

一方、刑事裁判では、犯罪行為として成立するのか、どのような刑罰を科すべきかといったことが審理されます。

まとめ

この記事では、恫喝について、その定義や具体例、刑事責任、社会的リスク、対処法などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 恫喝とは、人をおどして恐れされる行為であり、やり方次第では犯罪に該当する可能性がある。

- 恫喝行為は、脅迫罪や強要罪、恐喝罪など、さまざまな犯罪行為が成立する可能性がある。

- 恫喝は、恐怖によって相手を支配しようとする行為であり、人間関係に多大な悪影響を与える。

- 恫喝を犯してしまった場合は、弁護士同行での自首、被害者との示談交渉、専門的な弁護士への相談が重要である。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか