逮捕後の流れはどうなる?フローチャートで弁護士解説

逮捕は、人生の転機となる重大な出来事です。

逮捕は、人生の転機となる重大な出来事です。

ひとたび逮捕されると、そこからさまざまな法的手続きが始まり、その後の人生にも大きな影響を与えることになります。

しかし、逮捕後に何が起こるのか、どのような流れで事件が進んでいくのかについて、詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。

逮捕後の流れを理解しておくことは、万が一の事態に備えることになり、適切な対応をとるために非常に重要です。

逮捕されると、警察での取調べや勾留、検察への送致、起訴判断など、複雑な法的プロセスが待ち受けています。

これらの流れを把握しておくことで、自分や家族が直面する可能性のある状況に対して、心の準備ができるでしょう。

この記事では、逮捕後の流れについて、逮捕の種類別の手続き経過や、犯罪別の特徴、起訴後の流れ、逮捕に伴うリスクなどを弁護士が解説します。

目次

逮捕後の流れはどうなる?

逮捕されると、多くの場合、不安や混乱を経験することになります。

特に、初めて逮捕を経験する方にとっては、これから何が起こるのか予測できないことが、さらなる不安を生み出す原因になります。

逮捕後の流れを理解することは、その不安を和らげるとともに、適切な対応策を講じるためにも非常に重要です。

逮捕後の流れは、法律に基づく一連の手続きとして進行していきます。

ここでは、逮捕から釈放または起訴に至るまでの一般的な流れについて解説します。

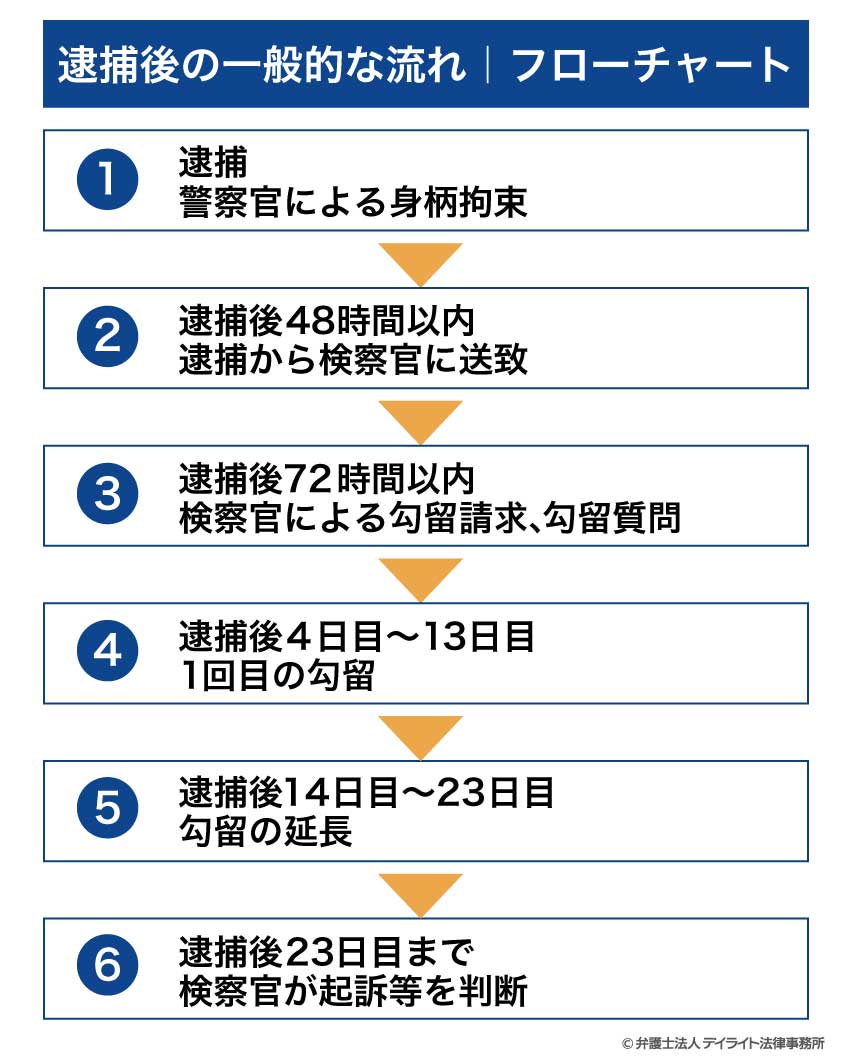

逮捕後の一般的な流れ|フローチャート

逮捕後の流れは複雑で、事件によっても異なることがありますが、基本的には一定のパターンに沿って進みます。

逮捕から釈放または起訴・裁判に至るまでの流れを理解しておくことで、各段階での適切な対応を考えることができるでしょう。

逮捕後の一般的な流れは、次のとおりです。

この流れは一般的なものであり、事案の複雑さや証拠の状況によって、実際の期間や進行は変わることがあります。

また、途中で釈放されるケースもあります。

①逮捕|警察官による身柄拘束

逮捕は、犯罪の容疑者について、その身柄を強制的に拘束する法律手続きです。

逮捕には、犯行のその場で逮捕する「現行犯逮捕」のほか、逮捕状の取得が必要となる「緊急逮捕」や「通常逮捕」があります。

これらはもっぱら、逮捕のための手続きの違いであり、逮捕以降の流れは共通しています。

なお、逮捕は、犯罪の容疑者だからといって当然に認められるわけではありません。

逮捕は、犯罪へのペナルティとして科される拘禁刑とは異なり、容疑者が逃亡や証拠を隠滅することを防ぐために行われるものです。

そのため、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合など、法律上の要件を満たさない場合には、たとえ犯罪の容疑がかかっていても、逮捕は認められません。

その場合は「在宅捜査」といって、容疑者の身柄は拘束せずに、取り調べの都度容疑者を呼び出して捜査を進めます。

逮捕されると、警察の留置施設に拘束されることになります。

②逮捕後48時間|逮捕から検察へ送致

逮捕によって警察が容疑者を拘束できるのは、逮捕から48時間が上限となります。

48時間が経過すると、警察は被疑者を釈放するか、または検察官に送致(そうち)しなければなりません。

検察官への送致は、「送検」といいます。

検察官送致とは、事件の捜査資料とともに、容疑者の身柄を検察に引き渡すことを意味します。

③逮捕後72時間以内|検察官による勾留請求、勾留質問

警察から送致された後、検察官はさらに捜査を続ける必要があると判断した場合、裁判官に対して「勾留請求」を行います。

この手続きは、容疑者の送致を受けてから24時間以内に行わなければなりません。

つまり、逮捕の効力は、警察・検察を通じて最大で72時間ということになります。

勾留請求が行われると、裁判官による「勾留質問」が実施されます。

これは、容疑者の身柄拘束を継続する必要性を、裁判官が直接判断するための手続きです。

勾留質問では、裁判官が被疑者に対して、住所氏名などの身元情報や、容疑の認否などについて質問します。

裁判官は、逃亡や証拠隠滅など、容疑者の身体拘束を継続する必要があると判断したときは、容疑者の勾留を認めます。

勾留が認められない場合は、この時点で被疑者は釈放されます。

勾留が認められると、容疑者は10日間にわたって拘束されることになります。

④逮捕後4日目〜13日目|1回目の勾留

裁判官によって勾留が認められると、容疑者は勾留されます。

勾留は、法的な位置づけとしては、当初の逮捕と別の手続きとなります。

しかし、実際の感覚としては、逮捕がそのまま続いているような印象を受けると思われます。

この間、検察官はさらに詳しい取調べを行い、証拠の収集を進めます。

勾留期間中に十分な証拠が集まらない場合や、起訴するほどの重大性がないと判断された場合は、この時点で釈放されることもあります。

⑤逮捕後14日目〜23日目|勾留の延長

10日間の勾留期間だけでは捜査が不十分と検察官が判断した場合、裁判官に対して勾留の延長請求を行うことができます。

裁判官が勾留延長の必要性を認めた場合、さらに最長10日間の勾留が認められます。

これにより、逮捕から最長で合計23日間の身柄拘束が可能となります。

⑥逮捕後23日目まで|検察官が起訴等を判断

検察官は、集められた証拠や取調べの結果を総合的に判断し、容疑者の処分を決定します。

検察官による処分判断には、大きく分けて起訴と不起訴の2つの選択肢があります。

起訴とは、容疑者を起訴して、公開の法廷で刑事裁判を受けさせる処分を指します。

ただし、軽微な事件で罰金刑にとどまる場合は、書面審理のみの「略式手続」で終わることもあります。

一方、不起訴とは、裁判を開始せずに、検察段階で手続きを終了させる処分です。

不起訴には、犯罪を立証する十分な証拠がない場合の「嫌疑不十分」や、犯罪の証拠はあるものの情状により起訴しない「起訴猶予」などがあります。

不起訴の場合は、事件はそこで終結しますので、容疑者は釈放されて通常の社会生活に復帰することになります。

逮捕の種類別の流れ

逮捕には、大きく分けて3つの種類があります。

逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。

これら主に、逮捕に至るまでの手続きや要件の違いによって区別されます。

いずれも、「逮捕」という手続きには違いありませんので、逮捕後の流れについては基本的に同じパターンをたどります。

ただし、それぞれの逮捕方法の特性を知ることで、逮捕についての理解がより深まります。

ここでは、逮捕方法ごとの特徴について解説します。

通常逮捕の流れ

通常逮捕は、法律上の原則とされる逮捕の方法で、裁判官が発付した逮捕状に基づいて行われる逮捕です。

逮捕は、犯罪の嫌疑に基づいて容疑者を拘束する手続きであり、行動の自由を強く制限するものです。

このため、万が一誤認逮捕のようなことがあると、人権侵害が生じることになります。

そこで、逮捕の妥当性について裁判官が審査し、適切と認めるときに逮捕を許可します。

その際に発付されるのが、逮捕状です。

つまり、通常逮捕では、逮捕に先行して逮捕状の請求と発付という手続きが存在することになります。

現行犯逮捕の流れ

現行犯逮捕は、犯罪を行っている最中または犯罪を行った直後の人物を、逮捕状なしで逮捕する方法です。

現行犯は一刻を争う事態であり、逮捕状を請求している暇がありません。

また、今まさに犯行を行ったばかりという現行犯の性質上、裁判官の審査を経ずとも、誤認逮捕のおそれは小さいといえます。

このため、現行犯逮捕の場合は、例外的に逮捕状がなくても逮捕することができるのです。

現行犯逮捕は、警察官だけでなく一般市民でも現行犯人を逮捕する権限があります(刑事訴訟法213条)。

現行犯の場合は、逮捕のための特別な手続きがなく、犯行から直ちに逮捕される点に特徴があります。

緊急逮捕の流れ

緊急逮捕は、急を要する場合に、事前の逮捕状なしで行われる逮捕方法です。

緊急逮捕は、一定の重大犯罪の場合であり、かつ逮捕状を請求する時間的余裕がない緊急性があるときに認められます。

たとえば、いったん逃亡した容疑者を、捜査官がしばらくしてから別の場所で発見したようなケースです。

このような場合、現行犯とはいえないため、逮捕には逮捕状を要するのが原則です。

しかし、上記のような状況で、裁判官が逮捕状を発付するのを待っていたのでは、容疑者を逃がしてしまうおそれがあります。

そこで、逮捕状を請求する時間的余裕がない緊急性がある場合には、現行犯でなくても、緊急逮捕が認められることになります。

緊急逮捕の場合、逮捕の時点では逮捕状は必要ありません。

ただし、逮捕後直ちに裁判官に対して逮捕状の請求手続きを行う必要があります(刑事訴訟法第210条1項)。

もし逮捕状が発せられなければ、直ちに被疑者を釈放しなければなりません(同条2項)。

つまり、緊急逮捕は、通常逮捕のように逮捕時点で逮捕状が必要なわけではありませんが、現行犯のようにいっさい逮捕状が不要というわけでもありません。

ケース別の逮捕後の流れ

ここまで、逮捕の流れについて解説してきました。

これは基本的に、逮捕を伴うすべての事件で共通の手続きです。

ただし、実際の捜査の場面では、犯罪の種類によって、逮捕後の流れや処分に違いが生じることがあります。

ここでは、よくある下記の犯罪ケース別に、逮捕後の特徴的な流れについて解説します。

各犯罪の特性や社会的影響の大きさによって、取調べの重点や実際の拘束期間、処分の傾向などが異なり得ることに注意が必要です。

酒気帯び運転で逮捕された後の逮捕後の流れ

酒気帯び運転は、体内に一定のアルコールが含まれている状態で車両を運転する行為です。

具体的には、呼気1リットル中にアルコールが0.15ミリグラム以上、または血液1ミリリットル中にアルコールが0.3ミリグラム以上含まれている状態で車両を運転することで成立します。

酒気帯び運転では、このような条件を満たしているかを判断するため、呼気検査や血液検査が行われます。

通常は、簡易的な呼気検査が中心となります。

酒気帯びの嫌疑を確認する必要があるため、呼気検査は、一般的には逮捕に先行して行われます。

飲酒運転で逮捕された後の逮捕後の流れ

飲酒運転(酒酔い運転)は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為です。

酒酔い運転も、飲酒の影響下で運転を行う点で、酒気帯び運転と同じ飲酒運転の一種です。

酒気帯び運転がアルコールの客観的な数値に基づいて判定されるのに対し、酒酔い運転は、正常な運転が可能か否かという本人の状態によって判断されます。

このため、酒酔い運転では、まっすぐ歩けるかを確かめるための歩行検査などが行われることが多いです。

ただし、体内のアルコール濃度に関する情報が、まったく無意味というわけではありません。

酒酔いにあたらない場合でも、酒気帯びに該当するといった可能性も考えられます。

そのため、逮捕の段階では、酒酔い運転であっても、呼気検査等を実施することもあります。

飲酒運転についての解説は、以下のページをご覧ください。

暴行罪で逮捕された後の逮捕後の流れ

暴行は一般的な刑事事件であり、逮捕後の流れも特殊な点はありません。

ただし、暴行は相手に怪我がない場合に成立する犯罪であり、傷害よりも軽微な事件です。

このため、「微罪処分」といって、検察まで送致されることなく釈放されることもあります。

また、送検された場合であっても、勾留されることなく在宅事件となることもあります。

仮に勾留された場合であっても、軽微な暴行で被害者との示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。

軽微な罪であっても、できるだけ早く弁護士に相談し、被害者との示談交渉を進めることが重要です。

暴行事件についての解説は、以下のページをご覧ください。

詐欺罪で逮捕された後の逮捕後の流れ

詐欺罪は、相手をだまして金銭などの財産を交付させる犯罪です。

そのような犯行を成功させるためには、通常は入念な準備が必要であり、計画的な犯行となります。

このため、詐欺事件では、犯行の全容を解明するためには丁寧に捜査を進めなければなりません。

場合によっては、パソコンや携帯電話などを解析するといった専門的な捜査が必要になることもあります。

このようなことから、詐欺罪では取り調べが長時間化し、拘束期間も長引くことが考えられます。

詐欺罪で逮捕された場合には、早期に弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることが重要です。

詐欺事件についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

覚醒剤で逮捕された後の逮捕後の流れ

覚醒剤事犯は、法律で規制されている覚醒剤を、所持、使用、譲渡などすることによって成立する罪です。

覚醒剤事犯の場合、逮捕の前後で、尿検査や鑑定などが行われます。

これらの検査によって、所持品が覚醒剤であることが発覚したり、使用履歴が認定されたりすることによって、逮捕につながることがあります。

逮捕後に尿検査が行われ、覚醒剤の陽性反応が出れば、使用の証拠となります。

また、所持していた場合は、その物質が覚醒剤であるかどうかの鑑定も行われます。

他にも、入手経路を確認するために、場合によっては、携帯電話の通話履歴を解析するような捜査がなされることもあります。

覚醒剤事犯の捜査は長期化することが予想され、その処分も厳しいものとなることが考えられます。

覚醒剤事犯についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

DVで逮捕された後の逮捕後の流れ

ドメスティック・バイオレンス(DV)は、主に配偶者などに対する家庭内での暴力行為です。

「DV罪」という犯罪があるわけではなく、配偶者に対する殴る蹴るなどの行為が刑法に抵触することで、犯罪となります。

DVの典型例では、暴行罪や傷害罪、脅迫罪などが成立する可能性があります。

DVの事件では、被害者が配偶者や恋人、家族など親密な関係にある人物であることが特徴です。

DVで逮捕された場合の流れも一般的な事件と同様ですが、被害者の意向が処分に大きく影響します。

DVは家庭内での問題でもあるため、被害が軽微で被害者が処罰を望まない場合であれば、比較的早期に拘束が解かれることもあります。

逆に、被害者の意向によっては、接近禁止命令などの保護命令が出されることもあります。

DVで逮捕された場合は、事件対応とは別に、家族関係の修復や、必要に応じて別居・離婚など、生活環境の調整も含めた総合的な対応が必要となることが多いです。

このような複雑な問題に対応するためにも、弁護士による専門的なサポートが重要です。

DVについての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

少年事件で逮捕された後の逮捕後の流れ

少年事件で逮捕された場合、少年法に基づく特別な手続きが適用されます。

少年事件の場合、成人の刑事事件とは異なり、少年の更生や教育を主な目的としている点が特徴です。

ただし、少年事件においても、事案の性質や内容によっては、成人事件と同様のプロセスで逮捕や勾留が実施されることがあります。

一般的な刑事事件と少年事件の違いは、検察官が少年に対して何らかの処分が必要だと判断した際、起訴手続きではなく、家庭裁判所への送致を行う点にあります。

この送致後、家庭裁判所が審判の実施について判断を下すことになります。

審判実施の決定がなされると、家庭裁判所の調査官が、少年本人および家族からの聞き取りなどを通じて、少年の状況について詳細な調査を行います。

この間、必要に応じて、少年に対して観護措置が決定されることがあります。

観護措置とは、少年に関する調査を進めるために、少年を少年鑑別所に入所させることをいいます。

観護措置の標準期間は2週間と定められていますが、最長で8週間まで延長可能であり、実際の運用では約4週間程度継続されるケースが多く見られます。

調査官による調査が完了し、必要な意見書が提出されると観護措置は終了し、その後少年審判の手続きに移行します。

少年に対する処分には、不処分、保護観察、少年院送致、検察官送致(逆送)などがあります。

少年事件の場合も、できるだけ早く少年事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

適切な法的サポートにより、少年の将来に配慮した処分を目指すことができます。

少年事件についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

起訴後の流れはどうなる?

検察官が被疑者を起訴すると、刑事裁判が始まります。

起訴とは、検察官が容疑者に刑罰を科すため、裁判所に裁判の開始を求める行為です。

起訴後の流れまでを理解することで、刑事事件における手続きの全体像を把握することにつながります。

ここでは、起訴後から判決に至るまでの一般的な流れについて解説します。

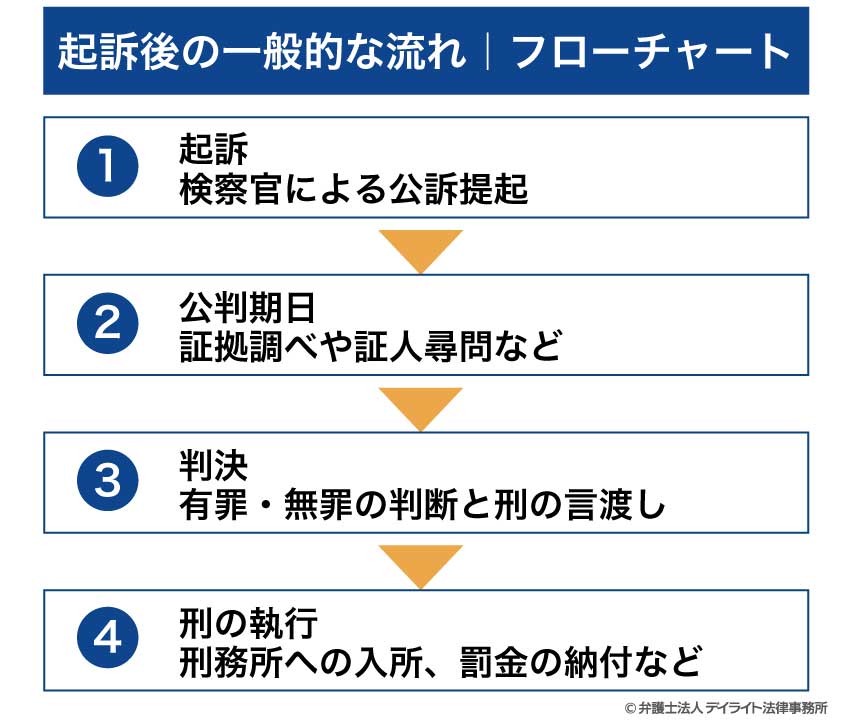

起訴後の一般的な流れ|フローチャート

起訴後の流れは、基本的に次のような段階を経て進みます。

①起訴|検察官による公訴提起

検察官が、容疑者に対して刑罰を科すのが相当と判断した場合、容疑者を起訴します。

起訴によって刑事裁判が開始され、裁判手続を通して処分を決定することになります。

②公判期日|証拠調べや証人尋問など

公判期日では、検察官と弁護人がそれぞれの主張を展開し、証拠調べや証人尋問が行われます。

検察官は有罪を立証するための証拠を提出し、弁護人は無罪や減刑を主張するための証拠を提出します。

裁判官は、提出された証拠や証言を慎重に検討し、事実関係を認定していきます。

③判決|有罪・無罪の判断と刑の言渡し

裁判官は、公判で提出された証拠や証言に基づいて、被告人が有罪か無罪かを判断します。

有罪と判断された場合、犯罪の内容や情状に応じて、拘禁刑や罰金刑などの容疑者に科す刑罰が言い渡されます。

④刑の執行|刑務所への入所、罰金の納付など

判決が確定すると、刑の執行が開始されます。

拘禁刑の場合は刑務所に入所し、罰金刑の場合は指定された期限内に罰金を納付する必要があります。

刑務所では、受刑者の更生を目的とした教育や職業訓練が行われ、社会復帰に向けた準備が進められます。

なお、執行猶予が付された場合は、刑務所に入所せずに、社会内での更生を目指すことになります。

逮捕されるリスクや注意点

逮捕されることは、単に身体の自由が制限されるだけでなく、さまざまな面で人生に大きな影響を及ぼします。

逮捕に伴うリスクや注意点を理解しておくことで、万が一の事態に備えるとともに、犯罪に関わらないよう意識付けにもつながります。

ここでは、逮捕によって生じるさまざまなリスクや注意すべき点について解説します。

起訴されて刑事裁判にかけられるリスク

逮捕された後、検察官が起訴を決定すると、容疑者は刑事裁判にかけられることになります。

刑事裁判では、有罪と認められれば前科がつき、罰金や拘禁刑などの刑罰が科される可能性があります。

一度起訴されてしまうと、有罪となる確率は極めて高く、日本の刑事裁判の有罪率は99パーセントを超えています。

また、判決に至るまでの過程においても、精神的・経済的な負担も大きくなります。

刑事裁判のリスクを軽減するためには、早期から弁護士に相談し、適切な弁護戦略を立てることが重要です。

起訴についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

刑務所に服役するリスク

刑事裁判で実刑判決を受け、その判決が確定すると、刑務所に服役することになります。

刑務所に服役すると、長期間にわたって自由が制限されるだけでなく、社会生活や家族関係にも大きな影響を及ぼします。

刑務所での生活は厳しく規律が厳格であり、外部との接触も制限されます。

また、服役期間中は仕事ができないため、経済的な問題も生じます。

服役後も、前科があることで就職などの社会復帰に苦労するケースが少なくありません。

逮捕されても、不起訴になったり、執行猶予が付いたりといったことで、服役を回避できることもないわけではありません。

しかし、実刑判決に至るまでの一連の過程では、逮捕が起点となるケースが非常に多いです。

その意味でも、逮捕後は、弁護士などの専門家に依頼して、服役を回避するための活動が重要となるのです。

執行猶予を獲得する方法についての解説は、以下のページをご覧ください。

会社を解雇されるリスク

逮捕されると、会社に知られてしまうリスクがあり、それによって解雇される可能性もあります。

多くの企業では、就業規則に「刑事事件で起訴された場合」や「会社の名誉や信用を傷つけた場合」などを、懲戒解雇の事由として定めています。

特に、会社の業務に関連する犯罪や、社会的影響の大きい犯罪などの場合は、解雇されるリスクが高まります。

逮捕は、あくまで犯罪の嫌疑がかかっているという段階にすぎないため、それだけで直ちに解雇されるわけではありません。

しかし、長期間の欠勤や会社の信用失墜などが起こってしまうと、解雇や自主退職を促されることもあり得ます。

仮にそのような処分を免れたとしても、逮捕されたことで白い目で見られてしまい、勤務をつづけることが事実上難しくなるということも考えられます。

会社に知られるリスクを最小限に抑えるためには、初期段階で弁護士に相談し、できるだけ早期の釈放を目指すことが重要です。

逮捕を会社に知られないための対応については、以下のページをご覧ください。

再就職できないリスク

犯罪歴や逮捕歴があると、再就職が困難になるリスクがあります。

特に、懲戒解雇となった場合、退職理由を正直に答えれば、採用されない可能性が高まります。

一方、虚偽の申告をすれば、後に発覚した際に経歴詐称となり得ます。

また、履歴書の空白期間についても説明が必要となることが多く、犯罪歴を隠し続けることは容易ではありません。

さらに、インターネット上に逮捕や事件の報道が残っていると、採用担当者の検索によって発見される可能性もあります。

再就職のリスクを軽減するためには、できるだけ早期に弁護士に相談し、不起訴処分を目指すことが重要です。

家族にバレて関係が悪化するリスク

逮捕されると、家族に知られてしまうリスクがあります。

逮捕されると、短くても2日程度は拘束されるため、特に同居の家族であれば、逮捕の事実を隠し通すことは困難になります。

家族に逮捕が知られると、信頼関係が損なわれ、家族関係が悪化する可能性があります。

夫婦関係や親子関係が悪化すると、その影響は長期化することが心配されます。

逮捕の事実は、本人だけでなく、その家族にとっても、精神的・経済的に大きな負担となります。

逮捕を家族に知られないための対応については、以下のページをご覧ください。

実名で報道されるリスク

逮捕されると、マスメディアやインターネットで実名報道されるリスクがあります。

特に、社会的影響の大きい事件や、有名人・公人が関わる事件、凶悪犯罪などは、実名報道される可能性が高くなります。

逮捕は、本来は犯罪の疑いがかかっているにすぎませんが、社会的には「犯人扱い」で報じられているのが実情です。

一度報道されると、その情報はインターネット上に長期間残り続け、完全に削除することは簡単ではありません。

実名報道されると社会的な信用を失い、プライバシー侵害などにもつながるおそれがあります。

また、就職活動や転居、結婚など、将来的な影響が尾を引く可能性もあります。

事件が報道されるかについての解説は、以下のページをご覧ください。

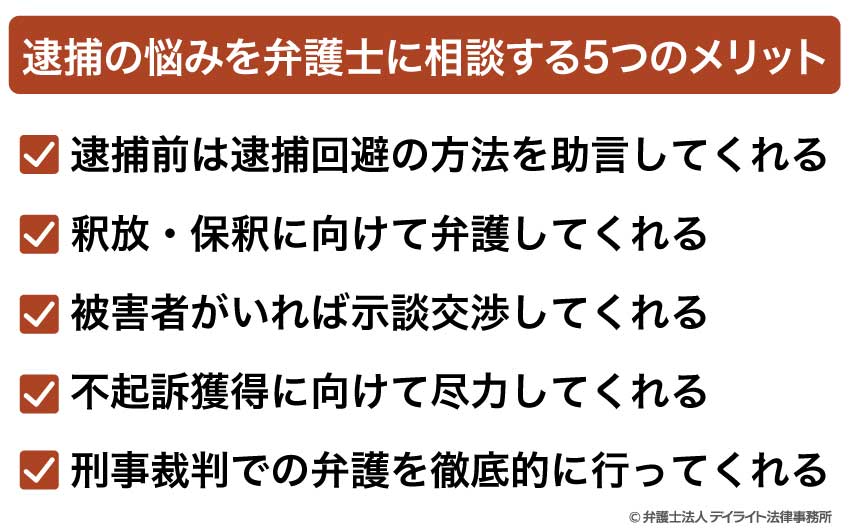

逮捕の悩みを弁護士に相談する5つのメリット

逮捕された場合や、逮捕されるおそれがある場合、早い段階で弁護士に相談することには、さまざまなメリットがあります。

弁護士は法律の専門家として、被疑者・被告人の権利を守り、適切な法的アドバイスを提供することができます。

ここでは、逮捕の悩みを弁護士に相談する主なメリットについて解説します。

逮捕前は逮捕回避の方法を助言してくれる

逮捕される可能性がある段階で弁護士に相談すると、逮捕回避の方法について助言を受けることができます。

弁護士は、任意の事情聴取に応じる方法や、出頭命令に対する対応など、身柄拘束を避けるための具体的な対応を提案してくれます。

たとえば、弁護士の同行の下で自首することによって、逮捕が見送られる可能性もあります。

また、被害者がいる場合は、弁護士を通じて早期に示談交渉を行い、被害者の処罰感情を和らげることで逮捕を回避できるケースもあります。

逮捕されると、身体的自由が制限されるだけでなく、社会的評価の低下や職場への影響など、さまざまな不利益が生じます。

それらのリスクを回避するためにも、逮捕される可能性を感じたら、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

釈放・保釈に向けて弁護してくれる

逮捕された後、身柄拘束からの早期釈放や保釈を実現するためには、弁護士のサポートが不可欠です。

勾留は、延長まで含めると、最大で20日間に及びます。

いったん勾留が決定されたとしても、弁護士は、勾留に対する準抗告や勾留取消請求といった方法によって、その効力を行うことができます。

そのような対応が成功した場合、勾留は効力を失うため、勾留期間の満期を待たずして拘束が解かれることになります。

また、起訴後であれば、一定の条件の下、保釈を請求することも可能となります。

保釈が認められるためには、保釈保証金の納付や身元引受人の確保などを調整しなければなりません。

弁護士は、これらの条件を整え、適切な保釈請求を行ってくれます。

起訴後から判決までの間を、身体拘束が解かれた状態で過ごすことができるのは、大きなメリットです。

弁護士に依頼するで、逮捕や勾留といった身体拘束の短期化を目指すことができます。

釈放や保釈についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

被害者がいれば示談交渉してくれる

被害者がいる犯罪の場合、弁護士は被害者との示談交渉を代行してくれます。

示談とは、謝罪とともに損害を弁償することによって、被害者との間で和解することです。

示談が成立すると、通常は被害者の処罰感情が緩和されるため、被害届が取り下げられたり、処罰を望まない旨の上申書を提出してくれたりすることがあります。

このような被害者の意思表示は、不起訴処分や刑の軽減に大きく影響します。

ただし、犯罪の被害者が強い処罰感情をもつのは当然のことであり、示談交渉は簡単なものではありません。

経験豊富な弁護士であれば、法的知識と交渉経験を活かして、適切な示談条件を提案し、円滑な交渉を進めてくれます。

示談成立を目指す上では、弁護士への依頼が重要なポイントとなります。

被害者との示談についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

不起訴獲得に向けて尽力してくれる

逮捕された後の理想的な結果の一つは、不起訴処分を勝ち取ることです。

不起訴は、検察官が、容疑者を起訴せずに事件を終わらせると判断することを意味します。

不起訴処分となれば、前科はつかず、裁判に至らないため、事件による社会的・経済的影響を最小限に抑えることができます。

このような理想的な結果を得るため、弁護士はさまざまな活動を行います。

弁護士は検察官とのコミュニケーションを通じて、事件の見方や処分について交渉することができます。

特に、示談交渉を成功させることができれば、不起訴の妥当性を主張する上で大きな材料となります。

初犯で軽微な事件であれば、不起訴処分で終わることも期待できます。

不起訴処分を獲得するためには、初期段階からの細やかな弁護活動が重要です。

弁護士に早期に相談し、適切な弁護戦略を立てることで、不起訴となる可能性を少しでも高めることができます。

不起訴処分についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

刑事裁判での弁護を徹底的に行ってくれる

以上のような弁護活動によっても、すべての事件を不起訴で終わらせられるわけではありません。

事案によっては、刑事処分が相当と判断されて、起訴されることもあり得ます。

ただし、その場合でも、そこまでの弁護活動が無駄になるわけではありません。

起訴された場合、弁護士による法廷での弁護活動が不可欠です。

弁護士は、被告人の無罪を主張する場合には、検察側の証拠の信用性を争ったり、反証を提出したりします。

有罪を認める場合でも、情状面での主張を充実させ、刑の軽減を目指します。

特に、起訴前の段階から弁護活動を行っていた場合には、それまでの成果を引き続き活用することができます。

弁護士による徹底した弁護活動によって、無罪判決や、執行猶予付き判決など、より有利な結果を得られる可能性が高まります。

刑事裁判は、被告人の人生を大きく左右する重要な手続きです。

弁護士の専門的なサポートを受けることで、最善の結果を目指すことができます。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

逮捕の悩みを弁護士に相談するタイミング

逮捕の悩みを弁護士に相談するタイミングは、できるだけ早い段階が望ましいです。

実際に逮捕される前でも、逮捕の可能性を感じた時点で相談することで、より効果的な対応が可能となります。

早ければ早いほど良い

逮捕に関する悩みは、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。

実際に逮捕の見通しがある場合はもちろん、犯行が発覚しているかも明らかでない段階であっても、心配がある場合には、弁護士への早期の相談が望ましいといえます。

早期に相談することで、逮捕の回避や、逮捕後の対応に向けた準備ができます。

そして、相談が早ければ早いほど、対応の幅が広がります。

たとえば、警察から任意の事情聴取を求められた段階や、被害者から被害届を出されたと知った段階で弁護士に相談することで、逮捕の回避に向けた弁護活動に着手することができます。

また、逮捕される可能性が高い場合も、事前に弁護士と面談しておくことで、逮捕後の対応方針を決めておくことができます。

逮捕後も、できるだけ早く弁護士に連絡することが重要です。

弁護士は、逮捕直後から接見に行き、今後の対応について助言したり、家族への連絡を代行したりすることができます。

刑事事件では、初期段階での対応が後の展開に大きく影響します。

様子を見ているうちに、状況の悪化を招くこともあります。

少しでも不安や疑問がある場合は、迷わず弁護士に相談することをお勧めします。

逮捕後の流れのよくあるQ&A

![]()

逮捕から釈放まで何日かかりますか?

警察が事件化する必要がないと判断するようなきわめて軽微な事案では、検察に送致されることなく、逮捕から48時間以内に釈放されることもあります。

他方で、拘束が長引くケースでは、釈放までの日数がまったく見通せないこともあります。

逮捕後に勾留され、起訴後も保釈が認められずそのまま実刑判決ということになれば、刑期を終えるまで釈放はないことになります。

基本的には、逮捕後のあらゆる段階での釈放があり得るため、その事案ではどの段階で釈放されそうかという個別の見極めが重要となります。

![]()

逮捕から起訴までにかかる日数は?

他方で、勾留されずに在宅事件として捜査が進む場合には、起訴までに1年以上かかるケースもあります。

![]()

逮捕から判決までの期間は?

単純な自白事件で争点がない場合、起訴後2ヶ月程度で判決に至ることもあります。

一方、否認事件や複雑な事件では、1年以上かかることもあり得ます。

また、控訴や上告がなされると、さらに期間が延びることになります。

まとめ

この記事では、逮捕後の流れについて、逮捕の種類別の手続き経過や、犯罪別の特徴、起訴後の流れ、逮捕に伴うリスクなどを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 逮捕後は、勾留を含めると最大約23日間にわたり拘束される可能性があり、この間に捜査と処分判断が行われる。

- 逮捕には通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があるが、逮捕後の流れは基本的に共通している。

- 逮捕されると、刑務所への服役のほか、解雇や家族関係の悪化、実名報道などのさまざまなリスクが生じる。

- 逮捕の悩みを弁護士に相談することで、逮捕の回避や、逮捕後の対応に向けた準備ができる。効果的な弁護を受けるためにも、弁護士への相談は早ければ早いほど望ましい。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか