相続財産清算人とは、相続人のいない相続財産を管理・清算する人です。

相続人がいない場合には、相続財産を管理する人がいないためさまざまな不都合が発生します。

この記事では、相続財産製人人が必要なケース、相続財産清算人の役割・権限、相続財産管理人との違い、相続財産清算人の選任の流れなどについて、相続にくわしい弁護士がわかりやすく解説しています。

相続でお困りの方のご参考になれば幸いです。

相続財産清算人とは

相続財産清算人とは、相続財産について相続人のあることが明らかでないとき(主に相続人がいない場合)に選任され、相続財産の管理・清算等の職務を行う人のことです。

相続財産清算人の役割

相続財産清算人は、誰も相続する人がいなくなった相続財産を調査して管理・清算する役割を果たします。

以下では、具体的な相続財産清算人の権限について解説します。

相続財産の管理・保存

相続財産管理人は、相続財産の管理・保存に必要な行為をすることができます。

例えば、建物に関する雨漏りの修理や定期預金の更新などがこれにあたります。

相続財産の処分

相続財産管理人は、家庭裁判所の許可なく管理・保存を超えて相続財産の処分にあたる行為をすることができません。

例えば、老朽化した建物の取り壊しや、相続財産の一部(不動産や株式など)を売却して金銭に換えるなどの行為は「処分」にあたるため、家庭裁判所の許可を得て行う必要があります。

相続財産の清算

相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方のことです。)の債権者(借金の貸主など、被相続人に金銭の支払い等を求めることができる人のことです。)や受遺者(被相続人の遺言書によって相続財産を譲り受けた人のことです。)がいる場合には、これらの人に対して相続財産の中から支払い等をすることができます。

特別縁故者への財産分与と国への引渡し

相続財産管理人は、家庭裁判所の審判にしたがって、特別縁故者(内縁の妻・夫など、相続人にはあたらないものの被相続人と特別な関係にあった人のことをいいます。)への財産分与を行い、なお相続財産が残っている場合には国に引き渡します(これを「国庫帰属」といいます)。

相続財産清算人と相続財産管理人との違い

法改正前の相続財産管理人との違い

相続財産清算人と法改正前の相続財産管理人の役割・権限はほとんど同じで、どちらも相続財産の管理・保存・清算をする権限があります。

したがって、「相続財産清算人」と法改正前の「相続財産管理人」との違いはおおむね名称のみです。

法改正後の相続財産管理人との違い

少し説明が複雑になるのですが、法改正によって「相続財産清算人」のほかに、以前の法定相続財産管理人とは役割・権限の異なる「相続財産管理人」が新たに制定されました。

法改正によって新設された「相続財産管理人」には相続財産の管理・保存を行う役割・権限のみが認められており、相続財産の清算を行う役割・権限は認められていません。

また、すでに相続財産清算人が選任されている場合には、相続財産管理人を選任することはできません。

| 役割 | 名称 | |

|---|---|---|

| 法改正前 | 相続財産の管理・保存のみ | 該当なし |

| 相続財産の管理・保存・清算 | 相続財産管理人 | |

| 法改正後 | 相続財産の管理・保存のみ | 相続財産管理人 |

| 相続財産の管理・保存・清算 | 相続財産清算人 |

法改正による名称変更はいつから?

令和5(2023)年4月1日の民法改正によって、以前の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」へと名称が変更されました。

また、以前の「相続財産管理人」とは異なり相続財産の管理・保存のみを行う「相続財産管理人」が新設されました。

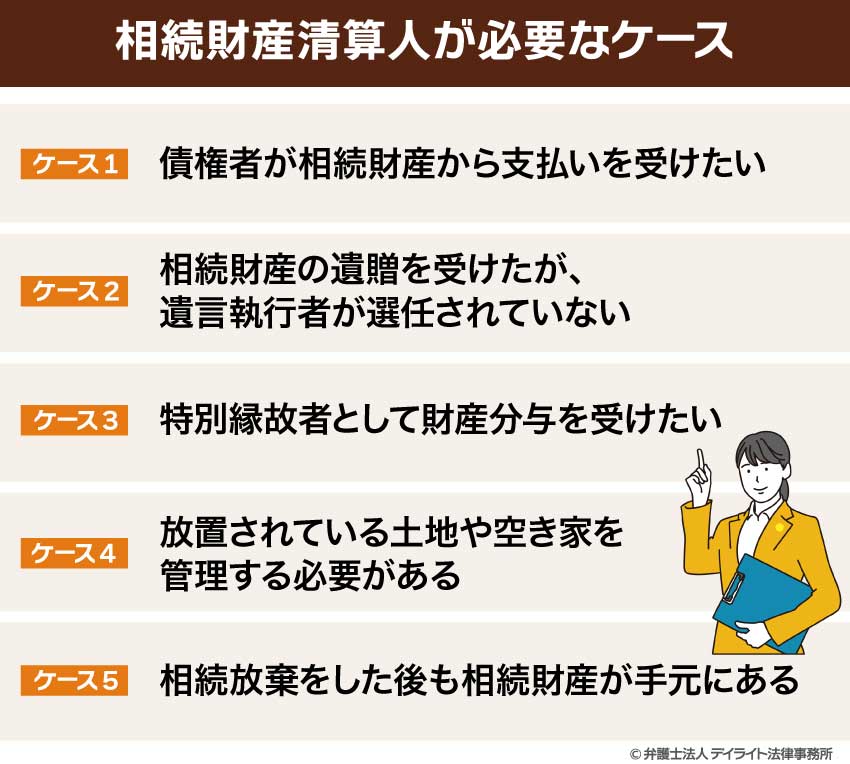

相続財産清算人が必要なケース

相続財産の相続人がいない場合(はじめから相続人がいない場合のほか、相続人全員が相続放棄した場合を含みます。)には、以下のようなケースで相続財産清算人の選任が必要となります。

なお、「相続放棄」とは相続財産(遺産)の相続を辞退することをいい。相続人全員が相続放棄した場合には、はじめから相続人がいない場合と同じ状況になります。

債権者が相続財産から支払いを受けたいケース

相続財産の相続人がいない場合、被相続人の債権者(借金の貸主など、被相続人に対して金銭の支払い等を求める権利をもっている人のことです。)は相続人に返済を求めることができません。

このような場合に債権者が被相続人の相続財産の中から支払いを受けるためには、相続財産清算人を選任する必要があります。

相続財産の遺贈を受けたが、遺言執行者が選任されていないケース

遺言書で特定の相続財産を譲り受けた受遺者は、相続財産の相続人がいない場合で、かつ、被相続人の遺言書について遺言執行者(遺言書の内容を実現する役割をはたす人のことです。)が選任されていないケースでは、相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。

例えば、被相続人が「自動車を友人のAに遺贈する」という内容の遺言書を残しており、遺言執行者が指定されていないケースでは、友人Aは相続財産清算人の選任を申し立てることができます。

合わせて読みたい

遺言執行者についてくわしくはこちら

特別縁故者として財産分与を受けたいケース

被相続人と特別な関係にあった「特別縁故者」として財産分与を受けようとする場合で、相続財産の相続人がいないときには、相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。

ただし、特別縁故者として相続財産清算人の選任を申し立てるためには、事前に家庭裁判所に「特別縁故者に対する相続財産分与」の申立てを行い、特別縁故者として認められることが必要です。

放置されている土地や空き家を管理する必要のあるケース

放置されている土地や空き家の相続人がいない場合で、これを管理する必要があるケース(例えば、倒壊の危険がある場合など)では、相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。

この場合、放置されている土地や空き家のある市区町村の長は、相続財産清算人の選任を申し立てることができます。

相続放棄をした後も相続財産が手元にあるケース

被相続人の生前から相続財産を保管・管理していた相続人は、相続放棄をした後も相続財産が自分の手元にある限り、自分の財産と同様に適切に管理する義務を負います。

相続人がいない場合、相続放棄をした相続人がこの義務を免れるためには、相続財産清算人を選任した上で相続財産を引き渡すことが必要です。

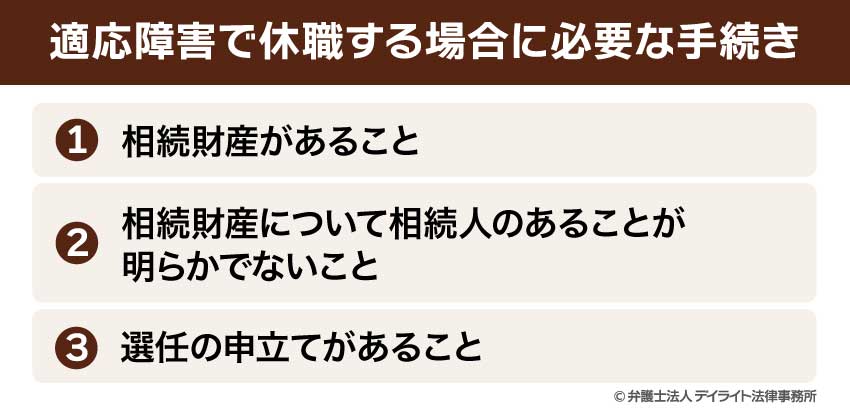

相続財産清算人を選任するための要件

相続財産清算人は、相続財産について相続人のあることが明らかでないときに、利害関係人または検察官の申立てを受けて、家庭裁判所によって選任されます。

選任のための要件は次のとおりです。

①相続財産があること

相続財産清算人の制度は相続財産の管理・清算を円滑に行うことを目的する制度であるため、相続財産がない場合には相続財産清算人を選任することができません。

なお、相続財産が少ないため相続財産清算人の管理・清算にかかる費用の方が多くなる可能性が高い場合には、裁判所は申立人に対して、予想される費用を前もって支払うように求めることになります(与納金)。

②相続財産について相続人のあることが明らかでないこと

相続財産について相続財産清算人が選任されるのは、相続財産について「相続人のあることが明らかでない」ときに限られます。

相続人がいる場合には、相続人が相続財産の管理・処分をする義務を負うためです。

「相続人のあることが明らかでない」ときとは、次のような場合をいいます。

- ア 相続人がいない場合

- イ 相続人全員が相続放棄をした場合

- ウ 相当の調査をしても相続人を把握できない場合

ア 相続人がいない場合

典型的には、被相続人に身寄りがなくはじめから相続人がいない場合のほか、被相続人より先に相続人となる予定だった人(代襲相続人を含みます。)が全員亡くなった場合が「相続人がいない場合」にあたります。

これらの場合に加えて、相続人全員が相続廃除(そうぞくはいじょ)または相続欠格(そうぞくけっかく)によって相続権を失った(相続人にあたらなくなった)場合も、相続人がいない場合にあたります。

「相続廃除」とは、被相続人に対する虐待やひどい侮辱をした人などを、被相続人の意思で相続人から除外することができる制度です。

「相続欠格」とは、違法行為によって相続を有利に進めようとした人などを法律上当然に相続人から除外するという制度です。

イ 相続人全員が相続放棄をした場合

相続人が相続放棄をすると、はじめから相続人にならなかったものとみなされます。

したがって、相続人全員が相続放棄をした場合は、相続人がいない場合と同様の状況になります。

ウ 相当の調査をしても相続人を把握できない場合

被相続人が外国籍の場合など、相当の調査をしても相続人を把握することが難しいケースがこれにあたります。

なお、相続人がいることはわかっているものの行方不明で連絡がつかないという場合は、「相続人のあることが明らかでない」場合にあたりません。

③選任の申立てがあること

家庭裁判所は、相続財産清算人の選任の申立てがあってはじめて選任することができます。

申し立てることができる人の要件

相続財産清算人の選任を申し立てることができるのは、原則として(1)利害関係人と(2)検察官に限られます。

「利害関係人」にあたるのは次のような人です。

- 相続債権者(被相続人に対する債権を持っている人(被相続人の借金の貸主など))

- 特定遺贈の受遺者(被相続人から遺言書で特定の財産を譲り受けた人)

- 特別縁故者として財産分与を申し立てる人(内縁の妻・夫など)

- 相続放棄をした人

- 国(未払いの税金がある場合など)

- 相続財産の上に担保を設定している者(相続財産に抵当権を設定している人など)

- 市区町村長等(所有者不明の土地や空き家の管理のために特に必要な場合)

申立先

相続財産清算人の選任の申立ては、被相続人の最後の住所を担当(管轄)する家庭裁判所に対して行います。

裁判所の担当地域(管轄)はこちらから調べることができます。

参考:裁判所の管轄区域

相続財産清算人の選任の手続き

相続財産清算人の選任の流れ

相続財産清算人を選任するまでの手続きの流れは、次のとおりです(民法952条)。

参考:民法|eーGOV法令検索

⬇︎

家庭裁判所による相続財産清算人の選任

利害関係人または検察官は、家庭裁判所に必要書類を提出するとともに所定の費用の支払いをして、相続財産清算人の選任の申立てを行います。

家庭裁判所は申立てを受けて、相続財産の管理・清算を行うのにもっとも適任と考えられる人を相続財産清算人として選任します。

多くのケースでは、弁護士や司法書士が相続財産清算人に選任されているようです。

相続財産清算人を選任するための必要書類

申立書

相続財産清算人の選任の申立ては、「家事審判の申立書」を作成・提出して行います。

申立書には、申立人の情報(住所・氏名・生年月日・職業等)、被相続人の情報(本籍、最後の住所、氏名、生年月日、職業等)、申立ての趣旨(相続財産清算人の選任を求めること)、申立の理由(相続財産の選任を必要とする理由)などを記載します。

申立書の書式はこちらからダウンロードすることができます。

添付書類

さらに、添付書類として以下のような書類を提出する必要があります。

| 書類 | 備考 |

|---|---|

| 財産目録 | |

| 被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続するすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 | |

| 被相続人の父母の生まれてから亡くなるまでの連続するすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 | |

| 被相続人の子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 | 被相続人の子(及びその代襲者)で亡くなった方がいる場合 |

| 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 | |

| 被相続人の兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 | 被相続人の兄弟姉妹で亡くなった方がいる場合 |

| 代襲者である甥または甥の死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 | 代襲者となる甥または姪で亡くなった方がいる場合 |

| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | |

| 相続財産の内容を証明するための資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金や株式等の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等) | |

| 利害関係を証明するための資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写し等) | 利害関係人からの申立ての場合 |

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 裁判所によっては相続財産清算人の候補者を推薦することを認めている場合があり、その場合は候補者の住民票または戸籍の附票を提出することが求められます。

※ 電子化された戸籍謄本は「戸籍の全部事項証明書」と呼ばれています。

※ 各裁判所によって取り扱いが異なる可能性があるため、詳細は各裁判所にお問い合わせください。

相続財産清算人を選任するための費用は?

相続財産清算人の選任の申立てをする際には、以下のような費用がかかります。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 収入印紙代 | 800円 |

| 連絡用の郵便切手代 | 2000円程度 |

| 官報公告料 | 5075円 |

| 必要書類(戸籍謄本等)の取得費用 | 3000円〜5000円前後 戸籍謄本:450円/通 除籍謄本・改製原戸籍謄本:750円/通 |

| 与納金 | 10万円〜100万円程度(状況により異なります。) |

※「官報公告料」とは、国の発行する機関紙(新聞のようなものです)である「官報」を利用して公告を行うための手数料です。

公告の内容については後ほど解説します。

※ 連絡用の郵便切手代は各裁判所によって取り扱いが異なるため、事前に管轄の裁判所にお問い合わせください。

※必要書類(戸籍謄本等)の取得費用は、被相続人の状況や相続人の人数等によって異なります。

与納金とは

与納金(よのうきん)とは、相続財産清算人の報酬や必要経費にあてるために、申立人があらかじめ納付する費用のことをいいます。

相続財産清算人の報酬や必要経費は、原則として相続財産の中から支払われます。

相続財産の内容や金額によっては相続財産清算人の報酬や必要経費の支払いに不足する可能性があり、そのような場合には与納金が必要となります。

与納金の要否や金額はそれぞれの状況によって異なりますが、一般的な相場は10万円〜100万円程度です。

相続財産清算人の業務が完了し、相続財産清算人の報酬や必要経費を支払った後に与納金が残っているときは、申立人に返金されます。

相続財産清算人の報酬と必要経費

相続財産清算人に対しては報酬が支払われます。

相続財産清算人には弁護士等の専門家が選任されることが多く、その場合の報酬相場は月額1万円〜5万円程度であるといわれています。

また、相続財産清算人が相続財産の管理行為として修繕をしたり、相続財産の清算行為として債権者への返済などをする際には費用(必要経費)がかかります。

これらの報酬や必要経費は相続財産の中から(不足する場合には与納金から)支払われます。

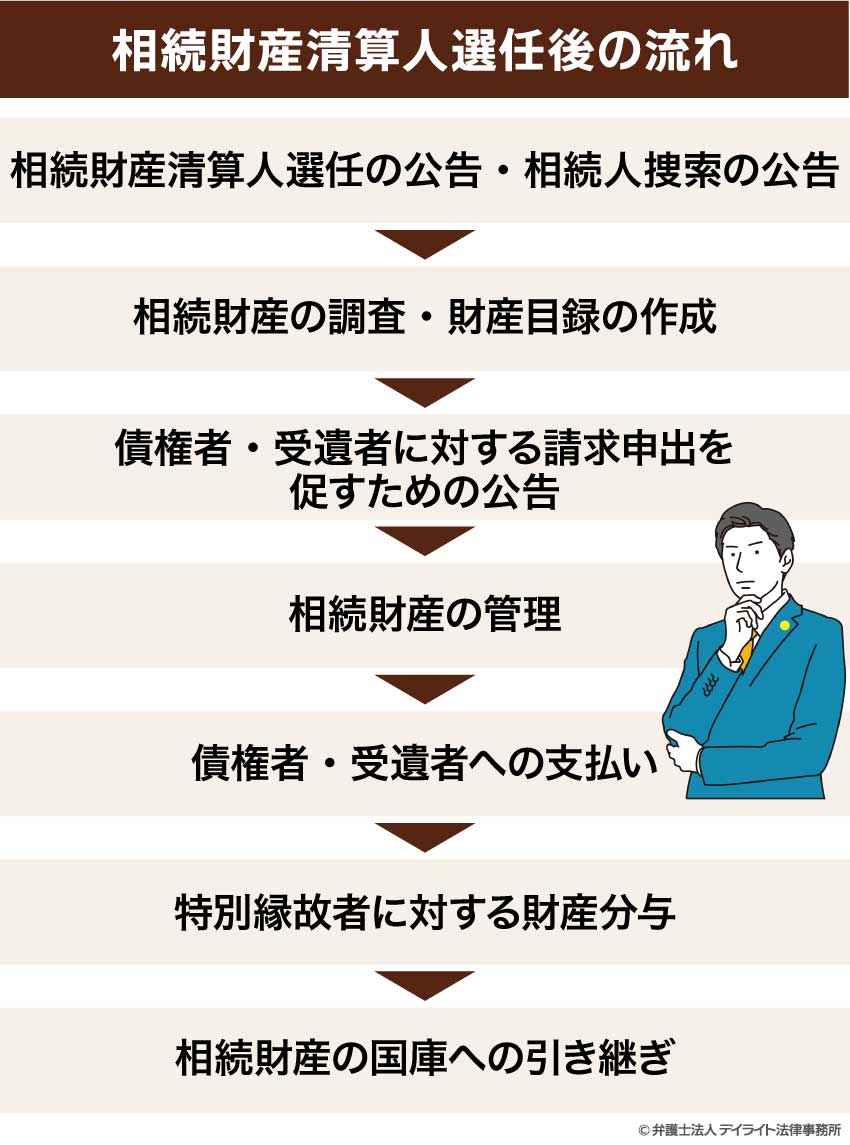

相続財産清算人選任後の流れ

相続財産清算人が選任された後の一般的な手続きの流れは、次のとおりです。

途中で相続財産がなくなった場合には、その時点で手続きが終了します。

相続財産清算人選任の公告・相続人捜索の公告

家庭裁判所は相続財産清算人を選任した後、6ヶ月以上の期間を定めて、相続財産清算人が選任されたことを知らせるとともに相続人がいるならば名乗り出るべきことを知らせるために公告をします。

公告は、裁判所の掲示場等に掲示するとともに、国の機関紙である官報に掲載する方法で行います。

公告の期間満了までに名乗り出る相続人が現れないときには、相続人がいないことが確定します。

債権者・受遺者に対する請求申出を促すための公告

相続財産清算人は、2か月以上の期間を定めて、相続財産の債権者・受遺者に対して、期間内に請求の申出をするように促すための公告をします。

この公告は、相続財産清算人の公告・相続人捜索の公告の期間満了までに満了するように行います。

期間内に名乗り出なかった債権者や受遺者は、支払い等を受けることができません。

相続財産の調査・財産目録の作成

相続財産清算人は相続財産の調査を行い、管理対象となる相続財産の目録(財産目録)を作成します。

相続財産の調査等にかかる費用は、相続財産の中から支払われます。

債権者・受遺者への支払い

相続財産清算人は、公告期間内に申出のあった債権者や受遺者への支払をします。

なお、債権者等への支払いにあてるために相続財産を売却して換金する必要がある場合、相続財産清算人は、家庭裁判所の許可を得て行う必要があります。

特別縁故者に対する財産分与

特別縁故者(とくべつえんこしゃ)は、相続財産清算人選任の公告・相続人捜索の公告の期間満了後3ヶ月以内に、家庭裁判所に「特別縁故者に対する相続財産分与」の申立てをすることができます。

特別縁故者とは、①被相続人と生計をともにしていた人(例えば、内縁の妻・夫など)や②被相続人の看護・介護を行っていた人、③その他の被相続人と特別な強い結びつきがあったと認められる人のことをいいます。

裁判所が財産分与の申立てを認める判断(審判)をしたときは、相続財産清算人は特別縁故者に相続財産を分与するための手続きをします。

相続財産の国庫への引き継ぎ

債権者・受遺者への支払いや特別縁故者に対する財産分与を行ってもなお相続財産が残っている場合には、相続財産清算人は相続財産を国(国庫)に引き継ぎます。

この国庫への引き継ぎをもって相続財産清算人の業務は完了します。

相続財産清算人のよくあるQ&A

![]()

相続財産清算人はどうやって選ばれるのですか?

相続財産清算人として選任されるのに資格は必要ありませんが、多くのケースでは被相続人の住所がある地域で開業している弁護士や司法書士が選任されているようです。

裁判所によっては、申立人による相続財産清算人の候補者の推薦を認めている場合がありますが、近年では推薦を認めない運用が増えているようです。

申立人による推薦を認めている場合でも、必ずしも推薦した候補者が相続財産清算人に選任されるとは限りません。

裁判所は申立人による推薦を参考としつつも、あくまでも相続財産清算人としてふさわしいかという観点から判断を行います。

まとめ

- 相続財産清算人とは、相続財産について相続人のあることが明らかでない場合(主に相続人がいない場合)に、相続財産の管理・清算を行うために選任される人のことをいいます。

- 相続財産清算人は、相続財産の調査や管理、相続財産の清算(債権者や受遺者等への支払い)、特別縁故者への財産分与等を行い、最終的に残っている相続財産があれば国に引き渡し(国庫に帰属させ)ます。

- 相続財産清算人は以前、「相続財産管理人」という名称でしたが、令和5年4月の民法改正によって名称が変わりました。

- 相続財産清算人に選任されるために必要な資格はありませんが、実務上は弁護士や司法書士が選任されるケースが多いようです。

- 相続人がいない(相続人全員が相続放棄をした場合を含みます。)相続財産についてお困りの場合には、相続にくわしい弁護士に相談されることを強くおすすめします。

例えば、債権者として相続財産の中から支払いを受けたい、受遺者として相続財産の引渡しを受けたい、特別受益者として財産分与を受けたい、といった場合などです。

- 相続人のいない方が生前にできる対策等について相談したい場合も、相続に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

- 当事務所では、相続に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しており、相続に関する幅広いご相談をうけたまわっています。

遠方の方についてはオンラインでのご相談もうけたまわっていますので、ぜひお気軽にご利用ください。