共有物分割訴訟とは、共有物を分割するために行う訴訟のことです。

共有物分割訴訟とは、共有物を分割するために行う訴訟のことです。

共有物の分割は、基本的には共有者間の協議によって行います。

しかし、共有物の分割について、共有者間で合意ができない、協議をすることができない共有者がいるなど、協議によって分割を行うことが難しい場合があります。

そのような場合に共有物分割訴訟を行えば、裁判所の判断によって共有物を分割してもらうことができます。

今回の記事では、共有物分割訴訟について解説し、共有物分割訴訟の流れ、管轄裁判所、費用や必要書類などについてご紹介するとともに、共有物分割訴訟のメリット・デメリット、注意点についても取り上げていきます。

共有物の分割についてお悩みの方は、ぜひご一読ください。

目次

共有物分割訴訟とは?

共有物分割訴訟とは、共有物を分割することを求める訴訟のことです。

共有物分割訴訟とは、共有物を分割することを求める訴訟のことです。

共有物分割訴訟は、共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに提起することができます(民法258条1項)。

(裁判による共有物の分割)

第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2項以下

省略

共有物分割訴訟を行えば、共有者間で共有物の分割方法について合意ができない場合や、話合いに応じない共有者がいる場合でも、裁判所の判断で、共有物を分割してもらうことができます。

また、登記が必要な場合にも、判決を用いて登記ができるので、他の共有者の協力を得る必要がありません。

共有物分割とは?

共有物分割とは、複数人の共有となっている状態を解消し、一人一人単独の所有にすることをいいます。

共有状態にあると、共有物の扱いを決める際に、次のような制約が生じます。

- 共有物を処分するために全員の同意が必要(民法251条1項)

- 共有物に変更を加える場合にも全員の同意が必要(同上)

- 共有物の管理に関する事項(賃貸するかなど)を決める際に、共有者の持分価格の過半数の同意が必要(民法252条1項)

- 共有持分を処分しようとしても、適正価格での売却が難しい

さらに、共有者が死亡して相続が発生すると、よく知らない相続人が共有者になったり、共有者の数が増えたりして、共有物に関する意思決定がさらに難しくなってしまいます。

こうした不都合を避けるために、共有物の分割による共有関係の解消が行われています。

共有物分割の方法

共有物の分割方法には、主に次の3つがあります。

- ①現物分割

- ②代償分割

- ③換価分割

①現物分割は、共有物そのものを、共有者間で分ける方法です。

たとえば、1筆の土地を2人(A、B)で共有している場合に、これを2筆に分筆し、A、Bがそれぞれ1筆ずつ取得するのが、現物分割になります。

②代償分割は、共有者の一部が共有物を取得し、他の共有者には、共有物を取得した者から代償金を支払うという方法です。

上のケースでいうと、Aが土地全体を取得し、Bには、Aから代償金を支払う、という分割方法が、代償分割となります。

③換価分割は、共有物を第三者に売却し、得られた代金を共有者間で分配する方法です。

上のケースでいえば、共有している土地をCに売却し、その代金を、AとBで共有持分の割合に応じて分ける、という方法が、換価分割になります。

共有物の分割については、以下のページでも詳しく解説しています。

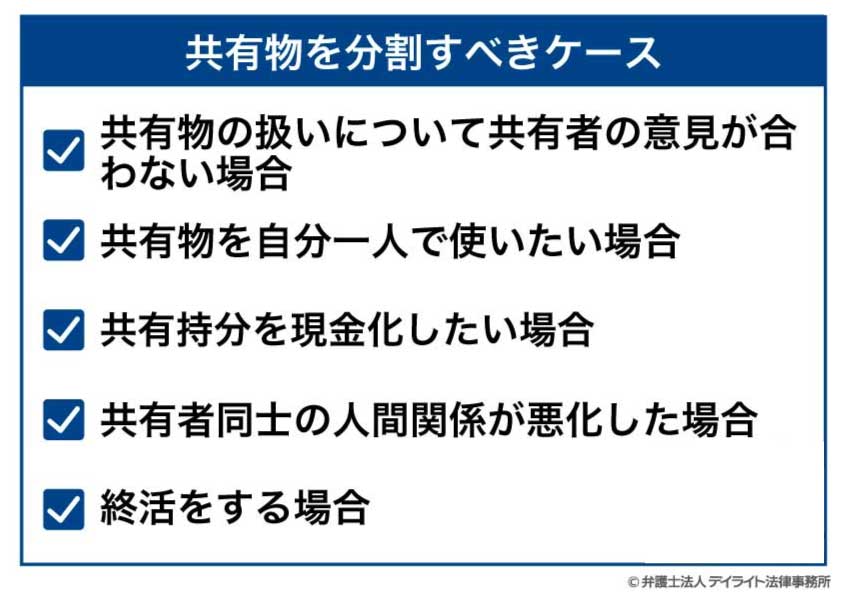

共有物を分割すべきケース

共有物を分割すべきケースとしては、次のようなものがあります。

共有物の扱いについて共有者の意見が合わない場合

共有物については、賃貸したい、抵当に入れたい、処分したいなどといった場合、通常、他の共有者の同意が必要になります。

しかし、共有者ごとに自分の立場、利害、考えがあるので、共有物の扱いについて速やかに必要な合意が得られない場合も少なくありません。

そうした場合には、共有物を分割して共有関係を解消し、自らの判断で物の管理・処分を決定できるようにすることが考えられます。

共有物を自分一人で使いたい場合

共有物を自分一人で使いたい場合には、共有物分割請求をして単独所有にしておけると安心です。

この場合には、他の共有者に代償金を支払って共有持分を譲り受け、自分の単独所有とすることを目指します。

共有持分を現金化したい場合

「共有物を処分することに反対する共有者がいるけれども、共有持分を現金化したい」という場合は、共有持分のままで処分するよりも、共有物を分割して共有状態を解消する方が有利になる場合が多いです。

共有持分のまま処分して現金化しようとしても、共有状態のままでは買い手は見つかりにくく、適切な価格で処分することは困難です。

一方、共有物分割をすれば、

- 処分に反対する共有者に代償金を支払う代わりに、共有持分を取得して単独所有にする

- 処分に反対する共有者から代償金を支払ってもらう代わりに、その共有者に自分の共有持分を譲渡する

- 第三者に共有物を売却し、代金を共有者間で分配する

などの方法で、共有持分を現金化することができます。

いずれの場合でも、一般的には、共有持分のみを第三者に売却するよりは有利になることが見込まれます。

共有者同士の人間関係が悪化した場合

共有者同士は、親族、親子、兄弟など近しい関係にあることが多いです。

そのため、共有者同士の人間関係が悪化すると、共有物の扱いについても意見が合わなくなり、トラブルが発生する可能性があります。

そのため、共有者同士の人間関係が悪化してきた場合には、早めに共有物分割を行い、共有関係を解消することが考えられます。

終活をする場合

終活では、自分の死後に家族に負担がかからないよう、財産の整理を行います。

この際、財産の中に共有物がある場合は、共有物分割を行って、共有状態を解消しておくことが考えられます。

相続財産の中に共有財産があると、相続人が扱いに困ることがありますし、他の共有者にも、「共有者が変わった」「共有者の人数が増えた」などと負担をかけることがあります。

そのようなことにならないため、終活を行う際には、共有物の分割についても検討してみることをおすすめします。

共有物分割訴訟の流れ

①共有物分割請求~共有者間の協議

共有物分割訴訟を提起する前に、共有物分割請求をし、共有者同士で共有物の分割について話し合いましょう。

共有物分割請求は、口頭でも書面でも行うことができます。

共有物分割請求については、以下のページをご覧ください。

②共有物分割訴訟の訴状提出~訴状送達

共有物分割請求をしても協議が調わない、又は協議ができない場合は、共有物分割訴訟を行います。

共有物分割訴訟を行うためには、まずは、管轄の裁判所に訴状を提出します。

訴状が提出されると、裁判所は、第一回目の期日を指定し、訴状を被告に送達します。

被告は、訴状の送達を受けた場合は、なるべく早く弁護士に相談し、訴訟への対応を依頼しましょう。

弁護士に依頼しない、又はすぐには弁護士が見つからない、という場合は、訴状とともに送られてくる裁判所の説明をよく読んで、答弁書を作成し、裁判所に提出しましょう。

③口頭弁論等

指定された期日になると、裁判所で、口頭弁論期日等(弁論準備期日の場合もあります)が開かれます。

こうした期日は何回か開かれ、当事者双方がお互いの主張を出し合い、証拠を提出することになります。

④判決・和解

審理が終わると、裁判所は、判決により共有物を分割します。

審理の途中に共有者間で合意ができた場合には、和解により共有物を分割することもできます。

共有物分割訴訟はどこでする?管轄について

土地管轄について

土地管轄は、「どの土地の裁判所で裁判ができるか」に関わるものです。

共有物分割訴訟についての土地管轄は、次の裁判所に認められます。

被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所

被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所は、共有物分割訴訟の管轄裁判所となります(民事訴訟法4条1項)。

被告が複数いる場合、被告らのうちのいずれか一人の普通裁判籍があれば、その場所を管轄する裁判所が管轄裁判所となります。

普通裁判籍は、原則としては、住所となります。

日本国内に住所がないとき、又は住所が知れないときは、居所になります。

日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは、最後の住所となります(同条2項)。

不動産の所在地を管轄する裁判所

共有物が不動産の場合、不動産の所在地を管轄する裁判所にも土地管轄が認められます(民事訴訟法5条12号)。

当事者全員が合意した裁判所

当事者全員が「管轄裁判所を○○裁判所にする」と合意した場合、第一審に限り、その裁判所が管轄裁判所となります(合意管轄。民事訴訟法11条1項)。

この合意は、書面又は電磁的記録によってしなければなりません(同条2項、3項)。

共有者全員の合意によって、ある裁判所のみに第一審の管轄権を認める「専属的合意」をすることもできます。

専属的合意がある場合は、他の裁判所には訴えを提起することができません。

ただし、専属的合意をしていたとしても、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の公平を図るため必要があると認められるときは、裁判所の判断により、他の管轄裁判所に移送される可能性がありますので、注意が必要です(民事訴訟法17条)。

事物管轄について

事物管轄とは、第一審の裁判を簡易裁判所が担当するか地方裁判所が担当するかに関する分担のことをいいます。

これについては、「訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求」については、簡易裁判所が管轄することとされています(裁判所法33条1項1号)。

共有物分割請求の場合、「訴訟の目的の価額」は、以下のようにして定めます。

- 土地について 固定資産税評価額 × 1/2 × 共有持分の割合

- 土地以外について 目的物の価額(建物の場合は固定資産税評価額)× 1/3 × 共有持分の割合

上の計算式によって計算した価額が140万円以下の場合は簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に、共有物分割訴訟を提起することになります。

ワンポイント:遺産分割は家庭裁判所へ

相続により共有状態となった共有物の分割については、遺産分割が終わっていない場合、共有物分割訴訟ではなく、遺産分割調停(又は審判)の申立てをする必要があります。

遺産分割調停の管轄裁判所は、以下のいずれかの家庭裁判所になります。

- 相手方(複数の相手方がいる場合は、いずれか一人)の住所地を管轄する家庭裁判所

- 当事者が合意により定めた家庭裁判所

参考:遺産分割調停 | 裁判所

遺産分割審判を申し立てる場合、管轄裁判所は、以下のいずれかの家庭裁判所になります。

- 亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

- 当事者が合意により定めた家庭裁判所

共有物分割訴訟の必要書類

共有物分割訴訟を起こすために必要な書類には、次のようなものがあります。

- 訴状

- 登記事項証明書(共有物が不動産の場合)

- 固定資産評価証明書

このほかにも、場合によっては、公図・地積測量図(いずれも法務局で入手可能。オンラインで請求することもできる。)、写真などが必要になる場合があります。

共有物分割訴訟の費用

実費費用

共有物分割訴訟を起こすための実費には、主に次のようなものがあります。

- 訴状に貼付する印紙代(訴訟の目的の価額によって異なる。例:訴訟の目的の価額が900万円であれば4万6000円、3000万円であれば11万円)

- 裁判所に納付する郵便切手費用(当事者の人数によって変動する。原告被告合わせて5人程度までであれば、6000円~1万6000円程度)

- その他の費用(登記簿謄本、固定資産評価証明書を取得するための費用など)

共有物分割の税金

共有物分割をすると、次のような税金がかかることがあります。

- 譲渡所得税

不動産などの資産を譲渡したことによって所得が発生したときに課される場合があります。 - 贈与税

共有持分の贈与を受けた場合や、元の共有持分よりも多い割合で共有物を取得した場合に課されることがあります。 - 不動産取得税

不動産を取得した場合に、課される可能性があります。ただし、共有物分割によって不動産を取得した場合は、非課税になることもあります。 - 登録免許税

不動産に関する登記をする際に必要になります。

特に、次の場合には、税金がかかる可能性が高くなります。

- 当初の共有持分と違う割合で共有物を分割する場合

- 共有者の一部又は第三者が共有物を取得する方法で共有物を分割する場合

共有物分割の際に必要となる税金については、税理士などの専門家に相談して確認するようにしましょう。

弁護士費用

共有物分割訴訟には、裁判や共有物分割に関する専門的な知識が必要になります。

そのため、弁護士に依頼して、共有物分割請求を進める方が多いです。

弁護士に相談・依頼する際に必要な弁護士費用には、次のようなものがあります。

法律相談料

法律相談料は、弁護士に依頼をせずに、法律相談のみをする場合に必要な費用です。

法律相談料は、30分5500円程度~となっています(初回法律相談を無料としている法律事務所もあります)。

着手金

弁護士に依頼をする際、最初に支払う費用が着手金になります。

着手金は、事案の複雑さ、得られる経済的利益の額によって異なりますが、多くの場合、22万円程度~となります。

報酬金

報酬金は、訴訟が終わったときや和解が成立したときに支払う費用です。

報酬金の算定方法は、弁護士事務所によっても異なりますが、一般的には、得られた経済的利益の10~20%程度となっています

共有物分割訴訟のメリットとデメリット

共有物分割訴訟のメリット

共有者の同意が得られなくても共有物が分割できる

共有物分割訴訟を行えば、共有者間で合意ができない、協議に応じない共有者がいるなど、共有者の同意が得られない場合でも、共有物を分割することができます。

登記をする際も、判決があれば、他の共有者の協力を得なくとも登記を済ませることができます。

共有持分を売却するよりも有利に解決できることが多い

共有持分を第三者に売却して処分しようとすると、買い手がつかず、売れるとしてもかなり安値になってしまうのが一般的です。

共有物分割訴訟をすれば、自らの単独所有にするにせよ、他の共有者に共有持分を譲り渡すにせよ、共有持分のみを第三者に売却する場合よりは有利になることが多いです。

ただし、競売により共有物を売却することが判決で命じられた場合、競売による売却価格は市場価格よりもかなり低くなってしまう傾向がありますので、注意が必要です。

共有物分割訴訟のデメリット

希望していた分割方法にならない場合がある

共有物分割訴訟の場合、分割方法は裁判所が決めますので、自分が望んでいた分割方法とは違う方法で共有物が分割されてしまうことになる場合があります。

たとえば、代償金を支払って共有物を自らの単独所有にしたかったのに、現物分割されてしまう、他の共有者が共有物を取得することになる、などの可能性もあります。

共有者との人間関係が悪化するおそれがある

共有物分割訴訟を提起してしまうと、「訴訟を起こされた」ということで他の共有者が感情を害し、人間関係が悪化してしまうおそれがあります。

共有者とは、家族、親族など近しい関係にある場合が多いので、人間関係が悪化した場合、他の場面で悪い影響が出る可能性があります。

人間関係が悪化することを避けようと思えば、共有物の分割については、なるべく当事者間での話し合いによって解決することが望ましい場合が多いでしょう。

費用・時間がかかる

共有物分割訴訟を行うには、上で見たような費用がかかりますし、時間もかかります。

場合によっては、訴訟が何年も続いてしまうこともあります。

費用や時間がかかることを考えれば、共有物分割訴訟を提起する前に、多少の不満があっても、共有者間での協議で解決した方が有利だという場合もあります。

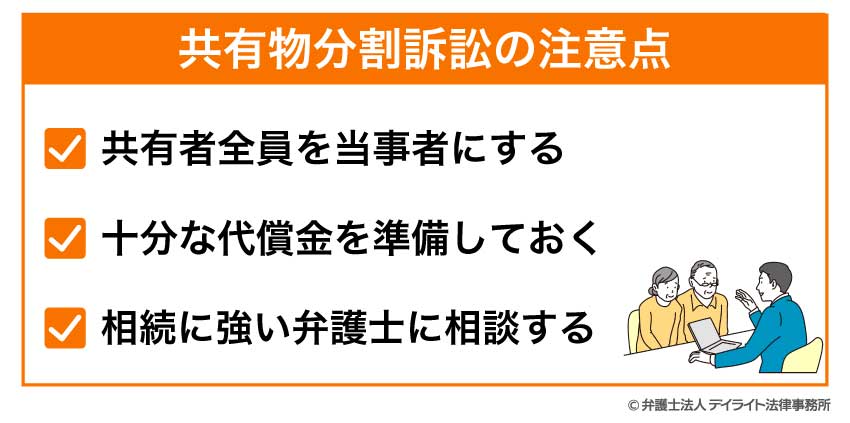

共有物分割訴訟の注意点

共有者全員を当事者にする

共有物分割訴訟を起こす場合、共有者全員が当事者となる必要があります。

たとえば、A、Bは共有物の売却に賛成しているけれど、Cだけが反対しているというケースで、Aが原告となって訴訟を起こす場合、CだけでなくBも被告としなければなりません。

Bを被告にしたくないのであれば、以下のいずれかの方法をとる必要があります。

- ① A、Bが二人とも原告になり、Cのみを被告とする方法

- ② AがBの共有持分を譲り受け、Bが共有者から外れる方法

ワンポイント:共有者が分からない、共有者の所在が分からない場合について

共有者の所在がわからない場合でも、その共有者が共有持分を有している限り、被告にする必要があります。

この場合には、共有物分割訴訟を提起した後で、裁判所から公示送達の手続をとってもらい、裁判を進めることが可能です。

一方、相続登記が未了であるなどの理由で共有者が誰だかわからない場合には、そのままでは共有物分割訴訟を提起することはできません。

また、共有者の所在が不明な場合には公示送達によって手続きを進めることが可能ではありますが、この場合、裁判所は所在不明の共有者の立場にも配慮した判断をしますので、こちらが望むような判決を出してくれない可能性があります。

そのため、所在不明の共有者の共有持分を整理できた方が、手続きがスムーズに進む場合もあります。

そのためには、共有者の所在が分からない、共有者がわからないという場合に、所在等不明共有者の持分の取得に関する制度(民法262条の2)などを利用することが考えられます。

所在等不明共有者の持分の取得に関する制度を利用すれば、裁判所の許可を得て、所在が分からない又は他の共有者から知ることができない共有者の共有持分を、他の共有者が取得することができます。

請求をした共有者が2人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等が不明な共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させます。

たとえば、甲土地について、Aが4分の1、Bが4分の1、所在不明のCが4分の1共有しており、残りの4分の1の共有者はだれだか分からない、というケースがあったとします。

この場合、AとBは、所在等不明共有者の持分の取得の制度を利用して、裁判所に請求し、所在不明のCの共有持分と、共有者が分からない共有持分を取得することができます(取得する割合は、A、Bそれぞれ4分の1ずつ)。

十分な代償金を準備しておく

共有物分割訴訟では、代償金を支払う能力があることを証拠(預金通帳の写しなど)によって証明できないと、代償金の支払いを伴う分割方法が認められない可能性が高くなります。

代償金を支払って共有物を自分のものにしたい(又はより多くの部分を得たい)場合は、代償金の支払いに十分なお金を用意しておきましょう。

その際には、共有物の評価額が、自分が想定しているよりものよりも高くなることも考え、余裕をもって準備することが望ましいです。

相続に強い弁護士に相談する

共有物が、まだ遺産分割の済んでいない相続財産であるという場合は、相続に強い弁護士に相談し、遺産分割を進めるようにしましょう。

遺産分割の際には、

- 相続財産全体の調査をする

- 相続財産全体のことを考えた遺産分割をする

- 寄与分・特別受益を考慮する

など、相続特有の視点をもって話を進める必要があります。

そのため、相続に強い弁護士に相談・依頼し、サポートを受けることが重要になります。

相続に強い弁護士に相談した場合のメリットとしては、次のようなものがあります。

- 相続関連の法律に関する専門知識をもってアドバイスしてくれる

- 法的手続や戸籍などの資料の取得が必要な場合に、代行してもらえたり、アドバイスをもらえたりする

- 他の相続人との話し合いの窓口になってもらえるので、交渉の矢面に立たずに済む

- 司法書士・税理士など他分野の専門家とも連携しながら対応してもらえる

- 法的な根拠に基づいて遺産分割を進めるので、納得感が得られやすい

相続に強い弁護士に相談するメリット、相続に強い弁護士に相談することをおすすめするケース、相続に強い弁護士かどうかの見分け方については、以下のページで詳しくご紹介しています。

共有物分割訴訟のよくあるQ&A

![]()

共有物分割訴訟を無視できますか?

共有物分割訴訟を提起された場合は、無視することはせず、きちんと対応するようにしましょう。

![]()

共有物分割訴訟を提起されたらどうすればいい?

そのため、共有物分割請求の訴状が届いたら、なるべく早く弁護士に相談し、依頼することをおすすめします。

弁護士の選任が間に合わない、弁護士に依頼せず自分で裁判を進めたい、という場合には、訴状に同封されている説明に従って、答弁書を作成し、提出しましょう。

答弁書の作成が間に合わない、裁判の期日を変更してほしいなどといったことがある場合は、裁判所に連絡し、相談しましょう。

まとめ

今回の記事では、共有物分割訴訟について解説しました。

共有物分割訴訟を行えば、共有者間で合意ができない場合でも、裁判所の判断によって共有物を分割することが可能です。

しかし、裁判所が自分の望むような判決を出してくれるとは限りませんし、訴訟をすることで共有者間の人間関係が悪化する場合もあります。

共有物分割訴訟をするかどうか、どのように進めていくべきかについては、弁護士に相談しながら慎重に検討することをおすすめします。

また、遺産分割が済んでいない状態で共有となっている物については、遺産分割協議を先行させる必要がありますので、相続に強い弁護士に相談しながら対応を進めることをおすすめします。

当事務所でも、共有物分割や遺産分割に関するご相談をお受けしております。

特に、遺産分割については、相続問題に関する経験が豊富な相続対策チームの弁護士がサポートに当たる体制を整えております。

電話・オンラインによる全国からのご相談にも対応しております。

相続問題や共有物分割請求で分からないこと、不安なことがおありの方は、ぜひ一度、当事務所まで、お気軽にご相談ください。