成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分となってしまった方を、法的に保護し支援するための制度です。

本記事では、制度の基本から具体的な手続き、費用や期間、後見人の報酬・解任、家族信託との違いまでを分かりやすく解説します。

本記事を通じて、成年後見制度全体の仕組みを理解し、ご家族やご自身の将来に備えるための参考にしていただければ幸いです。

目次

成年後見制度とは?

判断能力が低下すると、日常の契約やお金の管理が思わぬトラブルにつながります。

成年後見制度は、そうした事態から本人を守り、生活を安定させるための法的な仕組みです。

この制度は、本人の財産を適切に管理し、医療・介護などのサービスを安心して受けられるようにすることで、暮らしの安定を図ることを目的としています。

高齢化が進む日本社会において、成年後見制度の重要性は年々増しており、「将来に備えて理解しておくべき制度」の一つといえるでしょう。

成年後見の意味

「成年後見制度」とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方について、家庭裁判所が選任する後見人・保佐人・補助人が法律的に支援を行う仕組みです。

支援の方法には、本人に代わって法律行為を行う「代理権」、本人の行為に同意する「同意権」、不利益な行為を取り消す「取消権」などがあります。

なお、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助のいずれが選ばれるかが決まり、支援の範囲も異なります。

成年後見制度の目的

成年後見制度の目的は、大きく分けて以下の2つに整理できます。

- 財産の保護

- 生活の支援

財産の保護

生活に必要なお金をきちんと確保し、安心して日常生活を送れるようにすることは、成年後見制度の大きな目的の一つです。

判断能力が低下すると、悪質商法や詐欺などに巻き込まれるリスクが高まります。

成年後見制度を利用することで、後見人等が本人に代わって財産を管理し、不必要な契約を防ぐことができます。

例えば、訪問販売で高額な商品を契約させられてしまった場合でも、後見人がいればその契約を取り消すことができます。

生活の支援

成年後見制度には、本人が適切な医療や介護を受け、安心して生活できる環境を整えるという目的もあります。

成年後見制度では、お金の管理にとどまらず、介護や医療など生活全般に関わる契約のサポートも行われます。

例えば、介護サービスの利用契約や施設への入所契約などにおいて、後見人等が必要な判断を支援することで、本人の生活を守ることができます。

成年後見制度の種類

成年後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の三段階に分かれています。

| 種類 | 対象となる方 | 後見人等の権限 |

|---|---|---|

| 成年後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 財産管理・生活全般の契約について包括的な代理権を有する |

| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 重要な財産行為に対して同意権や代理権を有する |

| 補助 | 判断能力が不十分な方 | 本人の希望に応じて、特定の行為についての同意権や代理権を有する |

このように、判断能力の程度によって支援の範囲が異なります。

以下では、それぞれの類型について詳しく解説します。

成年後見制度における支援の方法には、大きく分けて「代理権」と「同意権」があります。

後見人等が本人に代わって契約などの法律行為を行う権限です。

例えば、預金の引き出しや介護施設への入所契約などを代わりに行えます。

本人が重要な契約を行う際に、保佐人等の同意が必要となる仕組みです。

本人が同意を得ずに契約した場合、保佐人等がその契約を取り消すことができます。

成年後見

「成年後見」は、判断能力がほとんど失われている方を対象にした制度です。

そのため、後見人は日常生活に関するほぼすべての法律行為を代わりに行うことができます。

例えば、介護施設への入所契約、不動産の売買、預貯金の管理などは、後見人が単独で行うことが可能です。

成年後見制度の中では、最も支援の範囲が広い制度といえます。

もっとも、婚姻や離婚、認知、養子縁組、離縁といった身分行為や、遺言の作成については、本人の意思によってのみ行われるべきものとされているため、後見人であっても代わりに行うことはできません。

保佐

「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方を対象とした制度です。

スーパーマーケットでの買い物など、日常生活に関する行為については本人が単独で行うことができます。

しかし、不動産の売買や借入れ、保証契約といった重要な行為については、保佐人の同意が必要となります。

また、保佐人の同意を得ずに上記のような行為を行った場合には、保佐人の権限でその契約を取り消すことができます。

本人の意思を尊重しながらも、大きな財産上の不利益を防ぐことが目的です。

補助

「補助」は、判断能力が一部不十分な方を対象とした制度です。

家庭裁判所の審判で「同意権」が付与されると、審判で定められた重要な行為を本人が行う際には、補助人の同意が必要となります。

同意を得ずに行った場合、その行為は補助人が後から取り消すことができます。

もっとも、日用品の購入など日常生活に関する行為については、本人が自由に行うことができ、取り消しの対象にはなりません。

補助は三つの類型の中で最も軽度な支援の制度であり、本人の自立をより重視している点が特徴です。

成年後見制度の後見人とは?

これまでにご説明したとおり、成年後見制度には「成年後見・保佐・補助」という三つの仕組みがあります。

ここでは、そのうちの成年後見について、後見人の役割を中心に解説します。

後見人の意味

後見人とは、判断能力がほとんど失われた方(成年被後見人と呼ばれます。)の権利と生活を守るために、家庭裁判所が選ぶ人のことです。

後見の役割は、大きく以下の2つに分けられます。

- 財産管理:預貯金の出し入れ、不動産の売買、公共料金の支払いなど

- 身上監護:介護サービスの契約、施設入所の手続、医療に関する各種手続の支援など

後見人には、本人の意思をできる限り尊重しながら、不利益を防ぎ、安心して生活できるよう支援する義務があります。

後見人の種類

後見人には、「法定後見」と「任意後見」の二つの類型があります。

法定後見

法定後見とは、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任する仕組みです。

成年後見は、判断能力がほとんど失われた方を対象とするため、財産管理や生活全般の契約について広い代理権が認められるのが特徴です。

任意後見

任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えて「誰に、どの範囲の支援を任せるか」を公正証書で契約しておく仕組みです(任意後見契約)。

契約を締結すると法務局に登記されますが、この段階ではまだ効力は発生しません。

実際に任意後見が開始するのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点です。

任意後見では、本人の意思を尊重することが重視されるため、法定後見のように包括的な代理権は与えられません。

権限は契約で定めた範囲に限られ、例えば預貯金の出し入れや支払い、介護サービスや施設入所の契約、不動産管理など、必要な行為を個別に列挙しておく形が一般的です。

また、任意後見は本人の意思尊重を基調としているため、法定後見のような取消権は予定されていません。

この点を理解したうえで、契約の内容を十分に検討することが重要です。

後見人になれる人

民法で定められた欠格事由に当てはまらなければ、基本的には誰でも後見人になることができます。

もっとも、形式的に欠格事由に当てはまらないからといって、誰でも自動的に後見人に選ばれるわけではありません。

後見人はあくまでも家庭裁判所が選任するものであり、本人の利益を最優先に考慮して適任者が選ばれるのが原則です。

家庭裁判所が後見人を選ぶ際には、本人と候補者との関係、候補者の生活状況や健康状態、本人の財産規模や支援に必要な専門性、親族間の意見の一致状況などが総合的に検討されます。

親族間で意見が対立している場合や、本人の財産が多額で管理が複雑な場合には、利害関係のない弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれることもあります。

また、複数の親族が候補に挙がる場合には、家庭裁判所が中立的に判断し、時には親族ではなく専門職を選ぶこともあります。

そのため、「子どもだから当然に後見人になれる」「希望すれば必ず選ばれる」というものではない点に注意が必要です。

後見人になれない人

後見人になることができない人は、民法第847条で「欠格事由」として定められています。

引用:民法|eーGOV法令検索

以下のいずれかに該当する人は、本人の利益を最優先に後見人の職務を行うことができないと考えられるため、後見人には選任されません。

- 未成年者

- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人

- 破産者(破産の決定を受けた後、復権していない者)

- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者ならびにその配偶者及び直系尊属

- 行方の知れない者

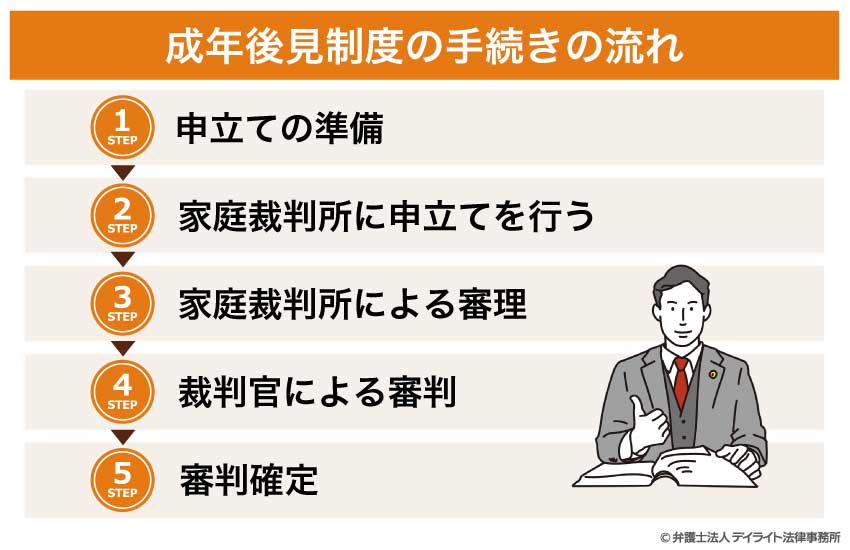

成年後見制度の手続きの流れ

成年後見制度の手続きは、おおよそ以下の流れで進行します。

STEP1:申立ての準備

成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に申立てを行う準備が必要です。

申立てをすることができる人とは?

成年後見の申立てができるのは、本人だけではありません。

配偶者や4親等以内の親族、検察官、市区町村長も申立権者とされています。

特に近年は、身寄りがない方について、市区町村長が申立てを行うケースも増えています。

成年後見制度で申立てを行える「4親等以内の親族」とは、血族・姻族の両方を含む親族を指します。

血族:親子や兄弟姉妹のように、血のつながりによって生じる関係を指します。

姻族:婚姻によって生じる親族関係を指します。

具体的には、子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹・おじ・おば・おい・めい・いとこなどの血族のほか、配偶者の兄弟姉妹や甥姪、おじ・おばといった姻族も申立てを行うことができます。

申立てに必要な書類一覧

申立てに必要な書類は、主に以下のとおりです。

| 書類 | 内容 |

|---|---|

| 申立書 | 成年後見制度の利用を求める申込書類 |

| 申立事情説明書 | 後見申立てに至った経緯や本人の生活状況を説明するための書類 |

| 親族関係図 | 本人と親族との関係を一覧にした図 |

| 本人の財産目録及びその資料 | 本人が所有する財産の内容を記載する書類 |

| 本人の収支状況報告書及びその資料 | 本人の月々の収入と支出の状況を記載する書類 |

| 後見人等候補者事情説明書 | 後見人候補者の経歴や本人との関係、後見人としての適性などを記載する書類 |

| 親族の同意書 | 他の親族が申立ておよび後見人候補に同意していることを示す書類 |

| 住民票、戸籍謄本 | 本人および成年後見人候補者の住所や身分関係を証明する書類 |

| 登記されていないことの証明書 | 本人について、成年後見等に関する記録が登記されていないことを証明する書類 |

| 診断書 | 本人の判断能力の程度を客観的に示す書類 |

診断書の作成で注意すべきポイント

診断書は、家庭裁判所が成年後見制度の利用が必要かどうかを判断する際に、最も重視する資料のひとつです。

そのため、単に「認知症」といった病名だけを記載してもらうだけでは不十分です。

まず、診断書は、必ず家庭裁判所の指定書式を使用する必要があります。

この書式では、病名や障害名のほかに、本人の判断能力の状態を具体的に記載する欄があります。

特に、次のような点について医師に客観的に評価してもらうことが求められます。

- 見当識(時間・場所・人物の把握)の障害の有無

- 他人との意思疎通の障害の有無

- 記憶力の障害の有無

- 1人で買い物ができるか

- 1人で預貯金の出し入れや家賃・公共料金の支払いができるか

診断書の内容が十分でない場合、家庭裁判所が改めて医師による鑑定を命じることがあります。

その場合には、手続きの遅延や、数万円単位の追加費用が発生してしまいます。

したがって、診断を依頼する際には、主治医に必ず「成年後見制度の申立てに使用する診断書」であることを伝え、できる限り丁寧に記載してもらうことが重要です。

成年後見の申立てに使用する診断書のサンプルを以下のリンク先でご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

申立書作成にあたってのポイント

申立書には、なぜ成年後見制度を利用する必要があるのか、家庭裁判所に分かりやすく伝えることが求められます。

単に「認知症だから」「高齢だから」という理由だけでは足りず、具体的な生活上の支障やトラブルの実例を記載することが大切です。

また、後見人候補者を挙げる場合は、候補者の経歴や本人との関係性、どのように支援していく体制があるのかを説明しておくと、裁判所が選任を判断する上で参考になります。

複数の親族がいる場合には、親族間で意見がまとまっていることを示すのも有効です。

申立書は裁判所の書式に沿って作成するものですが、内容があいまいだと追加資料を求められ、審理が長引くこともあります。

そのため、事前に弁護士などの専門家に相談し、生活状況や財産状況を整理した上で記載することが望ましいでしょう。

STEP2:家庭裁判所に申立てを行う

申立ての準備が整ったら、家庭裁判所に書類を提出します。

申立てを行う裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

たとえば、東京都千代田区に住んでいる場合は東京家庭裁判所に申立てを行います。

申立てを行う家庭裁判所が分からない場合は、「○○市(住んでいる市区町村) 家庭裁判所 管轄」と検索すれば調べることができます。

なお、申立ての際には、あわせて収入印紙(申立手数料)や郵便切手(裁判所からの通知送達用)が必要となります。

STEP3:家庭裁判所による審理

申立てが受理されると、家庭裁判所で審理が始まります。

ここでは、本人に後見等による支援が本当に必要かどうか、必要である場合には「成年後見・保佐・補助」のどの類型が適切か、さらに誰を後見人等に選任するのが本人の利益に最もかなうかが慎重に検討されます。

裁判所調査官による調査

審理にあたっては、まず裁判所調査官による調査が行われます。

調査官は、本人や申立人、同居している家族や近親者などから直接事情を聴き取り、報告書を作成して裁判官に提出します。

調査の内容は多岐にわたり、たとえば以下のような点が確認されます。

- 本人が普段どのような生活を送っているか(日常生活動作や金銭管理の実態など)

- 本人に認知症や知的障害、精神障害などによる判断能力の低下がどの程度見られるか

- 家族や親族の支援体制がどこまで整っているか

- 後見人候補者が適任かどうか

- 親族間に意見の食い違いがないか

調査官は、場合によっては本人の自宅や入所している施設を訪問して直接面談を行い、生活環境を確認します。

本人の意思を尊重する観点から、簡単な質問を通じて本人の理解力や意思表示の可否を確認することもあります。

こうした調査結果を踏まえて、裁判所は本人にどの程度の支援が必要なのかを判断し、必要最小限の制度を適用する方針を固めていきます。

医師の鑑定が行われる場合と省略される場合

提出された診断書や聴取結果だけでは判断能力の程度が明確でない場合には、判断能力の程度を医学的に確認するため、家庭裁判所が医師の鑑定を命じる場合があります。

鑑定は主に精神科医等の専門医が担当し、診断書より一段踏み込んだ評価が行われます。

もっとも、診断書の内容で十分に判断できる場合には、鑑定が省略されることもあります。

鑑定がある場合には、おおよそ数万円程度の費用と数週間の期間が追加でかかります。

後見や保佐については、原則として医師による鑑定が必要とされています。

しかし、診断書などの内容から明らかに鑑定の必要がないと判断される場合には、省略される運用もあります。

鑑定をできるだけ避けたいときは、次の点に注意して申立てを行いましょう。

- 主治医に家庭裁判所指定の診断書様式を使用してもらい、可能であれば認知機能検査の結果(例:MMSEなど)も記載してもらう

- 介護施設などからの客観的な記録(服薬状況、徘徊や誤認の有無など)を添付する

- 契約トラブルや金銭管理の失敗といった困り事は、日時や金額を明記して説明する

審理で特に確認されるポイント

家庭裁判所の審理では、「本人の意思の尊重」と「本人の最善の利益」という二本柱の下、次の点が丁寧に検討されます。

- 本人の判断能力の程度

- 成年後見・保佐・補助のどの類型が妥当か

- 後見人等の候補者が適任かどうか

審理では、単に「判断能力があるかないか」を見るだけではなく、本人が今後安心して暮らしていけるかどうかが総合的に検討されます。

STEP4:裁判官による審判

調査や鑑定の結果を踏まえ、裁判官が審判を行います。

審判では、成年後見制度を開始するかどうか、どの類型に当てはまるか、後見人等を誰にするかが決定されます。

審判の結果は「審判書」として申立人や候補者に送達されます。

審判書には、開始される制度の類型、後見人等の氏名、付与された代理権や同意権の範囲などが記載されています。

STEP5:審判確定

裁判官が審判を行うと、その内容は「審判書」として本人や申立人、後見人候補者などに送達されます。

ただし、送達を受けた時点で直ちに確定するわけではありません。

審判書を受け取ってから2週間以内は、「即時抗告」と呼ばれる不服申立てをすることができます。

不服を申し立てられるのは、本人やその配偶者、4親等内の親族などです。

もっとも、単に「後見人が気に入らない」といった理由では認められず、審理や判断に誤りがあることが必要です。

不服申立てがなければ審判は確定し、その内容が登記(後見登記)されます。

登記が完了すると、後見人等は正式に職務を開始することになります。

成年後見制度にかかる費用とは?

成年後見制度を利用するにあたっては、申立ての段階から一定の費用が必要です。

ここでは、手続きにかかる主な費用と、弁護士に依頼した場合の費用の目安についてご説明します。

申立てにかかる費用

成年後見制度の申立てを家庭裁判所に行う際には、主に次のような費用がかかります。

| 項目 | 費用 |

|---|---|

| 申立手数料 | 800円(収入印紙) |

| 後見登記手数料 | 2,600円(収入印紙) |

| 郵便切手代 | 約4,000円分(裁判所によって異なる) |

| 戸籍謄本、住民票の取得費用 | 1通につき数百円程度(自治体による) |

| 診断書の作成費用 | 5,000円~20,000円程度 |

| 残高証明書の取得費用 | 1金融機関につき500円~1,100円程度 |

| 不動産の登記事項全部証明書 | 1通につき600円程度 |

| 鑑定費用(必要に応じて) | 50,000円~150,000円程度 |

家庭裁判所に鑑定を命じられなかった場合は、おおよそ20,000円〜30,000円程度におさまるケースが多いといえます。

弁護士に依頼する場合はいくらかかる?

成年後見の申立ては自分で行うこともできますが、書類が多く複雑なため、弁護士に依頼する方も少なくありません。

弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、一般的には10万円〜30万円程度が相場とされています。

なお、親族間で意見が対立している場合や、財産が高額・複雑な場合には、より多くの準備や調整が必要となるため、費用が高くなる傾向にあります。

成年後見制度にかかる期間とは?

成年後見制度の申立てから審判が確定するまでにかかる期間は、おおよそ2ヶ月から6ヶ月程度とされています。

もっとも、診断書などの内容が十分で、家庭裁判所が鑑定を省略する場合には、2〜3ヶ月ほどで手続きが終わるケースが多く見られます。

一方で、親族間で意見が対立し、裁判所が調整を行わなければならない場合には、手続きが長引き半年以上かかることもあります。

後見人の報酬はいくら?

後見人の報酬は、家庭裁判所が事案ごとに判断して決定します。

本人や家族が自由に金額を定められるものではありませんので、注意が必要です。

報酬額は、本人の財産の規模や後見人の業務内容、負担の程度によって変わりますが、一般的にはおおよそ次のような範囲で決められることが多いといえます。

- 一般的なケース

→約20,000円 - 管理財産が1,000万円~5,000万円

→約30,000円〜40,000円 - 管理財産が5000万円超

→約50,000円〜60,000円 - 特別困難な対応があった月

→基本報酬の50%以内で加算

報酬は、本人の財産から支払われます。

また、報酬を受け取るためには家庭裁判所に対して申立てを行う必要があり、家族が後見人になっているケースでは無報酬で事務を行っている事例も少なくありません。

後見人を解任できる?

後見人に不正や怠慢が見られる場合には、家庭裁判所に申立てを行い、解任を求めることができます。

ここでは、解任の要件と手続きについて解説します。

解任の要件

後見人に次のような事情があるときは、家庭裁判所は後見人を解任することができます(民法第846条)。

- 不正な行為

- 著しい不行跡

- その他後見等の任務に適しない事由があるとき

参考:民法|eーGOV法令検索

不正な行為

後見人が本人の財産を私的に流用したり、不適切な投資に使ったりするなど、本人の利益を害するような行為が典型例です。

また、後見人としての立場を利用して自分や親族に不当な利益を図った場合も、不正行為に該当します。

著しい不行跡

不行跡とは、後見人自身の生活態度や行動に重大な問題があり、社会的信用を失っている状態のことを指します。

例えば、多額の借金を繰り返している場合や、暴力行為など社会的非難を受ける行為をしている場合が典型例です。

このような場合には、本人の財産や生活を適切に守ることができないと判断され、解任の対象となります。

その他後見等の任務に適しない事由があるとき

後見人が高齢や病気で職務を遂行できなくなった場合や、家庭の事情により継続的に業務を行えない場合も、解任の理由となります。

また、本人や親族との信頼関係が著しく損なわれている場合にも「任務に適しない事由」と判断されることがあります。

解任の手続き

後見人の解任を申し立てることができるのは、本人、本人の親族、後見監督人、そして検察官です。

申立てを受けた家庭裁判所は、事情を調査した上で解任の要件に該当するかどうかを判断します。

その際には、必要に応じて関係者から事情を聴取したり、財産管理の状況を確認したりすることもあります。

解任が認められた場合には、新しい後見人が改めて選任されます。

後見人が交代する際にも、本人の生活や財産管理に支障が出ないよう、家庭裁判所が必要な措置をとる仕組みになっています。

成年後見制度に関するデータ

成年後見制度の利用状況については、最高裁判所が毎年統計を公表しています。

ここでは、令和6年(2024年1月〜12月)のデータをもとに、現在の日本で制度がどのように活用されているのかを確認していきましょう。

参考:最高裁判所「成年後見関係事件の概況(令和6年1月から12月まで)」

申立件数の推移状況と認容件数

令和6年の申立件数は41、841件で、前年より約2.2%増加しました。

内訳は、後見が28、785件、保佐が9、156件、補助が3、026件、任意後見監督人の選任が874件です。

特に補助の申立ては前年に比べて約9.2%増加しており、「すべてを任せるのではなく、一部を支援してもらう」というニーズが広がっていることが分かります。

また、申立てが認められて終結した割合(認容率)は約95%と非常に高い水準でした。

認められなかったケースの多くは、申立ての取下げや本人の死亡による審理終了であり、実際にはほとんどの申立てが認容されていることがうかがえます。

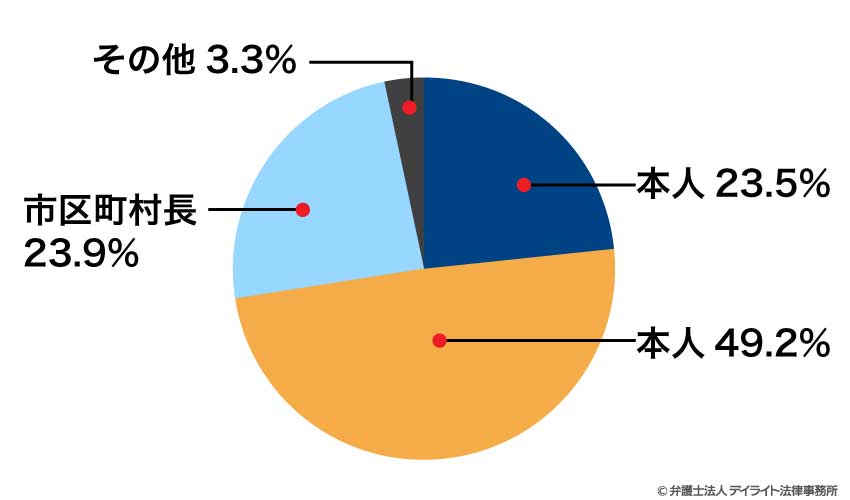

申立人と本人との関係性

令和6年における申立人の内訳を見ると、最も多いのは親族で20,525人でした。

次いで本人自身による申立てが9,786人、市区町村長による申立てが9,980人と、ほぼ同じ割合となっています。

このほか、その他の関係者による申立てが1,390人ありました。

この数字からも分かるとおり、家族による申立てが依然として中心ではあるものの、本人自身や市区町村長が申立てを行うケースも大きな割合を占めています。

特に市区町村長による申立て件数の多さは、親族がいない方や家族が対応できない方を社会全体で支えていく必要性が高まっていることを示しています。

市区町村長は、いつでも成年後見制度の申立てを行えるわけではありません。

市区町村長が申立てを行うことができるのは、成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、本人や親族が申立を行うことが難しい場合など、特に必要があるときに限られます。

例えば、身寄りがなく一人暮らしをしている高齢者や、親族がいても関係が途絶えている方などは、親族による支援は期待できません。

このような場合、社会的に支援が行き届かなくなるのを防ぐため、市区町村長が代わって申立てを行える仕組みが整えられています。

選任される後見人の傾向

実際に後見人に選ばれているのは、約8割が専門職です。

中でも司法書士や弁護士、社会福祉士といった専門家が多く、親族が選任されるのは2割弱にとどまります。

専門的な知識が求められる場面が増えていることや、親族間で利害の衝突が起きやすいことが背景にあると考えられます。

成年後見制度と家族信託との違い

成年後見制度とよく比較される制度として「家族信託」があります。

どちらも、本人の判断能力が低下したときに財産を適切に管理・運用することを目的とする制度ですが、その仕組みや活用のされ方には大きな違いがあります。

これまでに解説してきたとおり、成年後見制度は、本人の判断能力が不十分になってから家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人を選任することによって始まります。

後見人は、預貯金の管理や不動産の売却、介護施設の入所契約など、本人の生活や財産に関わる幅広い法律行為を行うことができます。

特に高齢者の認知症や、知的障害・精神障害をもつ方が対象となることが多く、「すでに判断能力が低下した人を保護する制度」として機能しているのが特徴です。

ただし裁判所の関与があるため、後見人の行為には常に一定の制限があり、資産運用や相続設計といった積極的な活用には向いていません。

これに対して家族信託は、本人に十分な判断能力があるうちに、自分の意思で「信頼できる家族に財産の管理・運用を託す契約」を結ぶものです。

信託契約の内容は当事者の合意で柔軟に決められるため、相続対策や事業承継、資産の次世代へのスムーズな承継など、積極的な活用をすることができます。

裁判所の関与はなく、契約内容に基づいて受託者(家族など)が財産を管理するため、自由度が高い反面、契約の設計を誤るとトラブルにつながるリスクもあります。

つまり、成年後見制度は「判断能力が低下してから財産や生活を守る制度」であり、家族信託は「判断能力があるうちに将来の財産管理を設計しておく制度」といえます。

両者は目的や活用のタイミングが異なるため、「どちらが優れているか」ではなく「どちらが自分や家族に合っているか」を考えて選ぶことが重要です。

任意後見と家族信託は、いずれも判断能力が十分にあるうちに将来への備えとして利用できる仕組みですが、性質には大きな違いがあります。

任意後見は、本人が将来に備えて「誰に支援をお願いするか」を契約で定めておく制度です。

ただし、契約を結んでもすぐに効力が発生するわけではなく、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じます。

裁判所の監督下で運用されるため、安心感がある反面、柔軟な資産活用には向いていません。

これに対して家族信託は、信託契約を結んだ時点で効力が発生し、裁判所の関与も不要です。

受託者である家族が契約内容に従って財産を管理・運用するため、相続対策や事業承継といった積極的な活用が可能になります。

その一方で、裁判所の監督がないため、契約設計や受託者選びを慎重に行うことが重要です。

このように、任意後見は「裁判所が見守る将来の支援制度」、家族信託は「契約で柔軟に設計できる財産管理制度」と整理すると分かりやすいでしょう。

成年後見制度の注意点

成年後見制度は、本人の財産や生活を守るうえで非常に有効な制度ですが、利用にあたっては注意点にも十分に目を向ける必要があります。

制度のメリットだけでなく注意点も踏まえたうえで、利用するかどうかを検討することが大切です。

一度開始すると簡単に終了できない

成年後見制度は、一度開始すると原則として本人が亡くなるまで続きます。

「もう不要になった」と感じても、制度の利用を簡単に終了させることはできません。

本人の判断能力が一時的に改善した場合や、家族の事情が変わった場合でも、裁判所の判断なしに後見を終えることはできない点に注意が必要です。

自由に財産を処分することができなくなる

制度が始まると、本人が自分の財産を自由に処分する権利は大きく制限されます。

預金の引き出しや不動産の売買、保証契約などは後見人等の同意や代理を必要とし、日常生活に関する小さな支出以外は本人の意思だけで決めることが難しくなります。

「本人を守るための仕組み」とはいえ、本人の自由度が大きく損なわれることは理解しておく必要があります。

親族が選任されない可能性もある

後見人等は家庭裁判所が選任するため、必ずしも親族が選ばれるわけではありません。

むしろ最近の統計では、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門職が約8割を占めています。

親族間で意見が対立している場合や、本人の財産が高額・複雑な場合には、弁護士が選任される傾向がさらに強くなります。

専門職後見人は中立性や専門知識を備えている点でメリットもありますが、家族として「財産や生活の決定に直接関われない」ことに戸惑う方も少なくありません。

報酬などの費用がかかる

専門職が後見人に選任された場合には、毎月の報酬を本人の財産から支払う必要があります。

報酬は家庭裁判所が事案ごとに決定し、一般的には月額2万円前後、財産が高額で管理が複雑な場合には3万〜6万円程度となるケースもあります。

さらに、不動産の売却や訴訟対応など特別な業務を行った場合には、追加で報酬が加算されることもあります。

本人や家族が心理的負担を抱えるケースもある

成年後見制度を利用することは、本人の判断能力が低下していることを公的に認める手続きでもあります。

そのため、本人にとっては「自分が自由に決められなくなる」という心理的負担が大きく、子にとっても「親に後見をつけることに抵抗がある」と感じることが少なくありません。

また、親族ではなく専門職後見人が選ばれた場合、家族が財産や生活の決定から距離を置かざるを得ず、不安や葛藤を抱えるケースもあります。

成年後見制度についてのQ&A

成年後見制度は、高齢化社会の中で必要性が高まっている一方、「難しそう」「デメリットが多いのでは」といった疑問や不安の声も多く聞かれます。

ここでは、よく寄せられる質問を取り上げ、分かりやすく解説します。

![]()

成年後見制度がひどいと言われるのはなぜ?

一度制度が開始されると、本人が自分の財産を自由に処分できなくなるほか、後見人が辞めない限り制度は基本的に本人の死亡まで続きます。

また、親族ではなく弁護士や司法書士といった専門職が後見人に選任されるケースが多く、報酬が発生するため「費用がかかる」と感じる家族も少なくありません。

ただし、これらの仕組みはすべて「本人を守る」という目的に基づいて設計されています。

後見人の報酬も家庭裁判所が適切に決めており、後見人の使い込みや不正を防ぐための監督体制も整えられています。

制度に批判的な声がある一方で、実際には財産や生活を守るために多くの方が利用しているのが現状です。

![]()

成年後見人制度の対象となる人は?

認知症などによって財産管理が難しくなった高齢者だけではなく、知的障害や精神障害がある方、高次脳機能障害などで意思判断に支障がある方も制度の対象となります。

なお、判断能力が全くない場合だけでなく、「一部の判断が難しい」「複雑な契約だけ助けてほしい」といった場合にも利用できるよう、成年後見・保佐・補助という三つの類型が用意されています。

成年後見制度では、本人の状態に合わせて柔軟に支援を受けることができます。

![]()

成年後見人はどんな人がなるの?

統計上は、親族よりも専門職が選ばれるケースの方が多くなっています。

これは、財産管理や契約などに法律的・専門的な知識が必要になることや、親族間で意見が対立する場合に中立性を確保する必要があることが理由です。

![]()

本人が拒否しても開始できる?

ただし、裁判所は本人の状況を丁寧に調査し、本当に制度の利用が必要かどうかを慎重に判断します。

したがって、本人の反対を無視して、やみくもに制度が開始されるわけではありません。

あくまでも「本人の最善の利益」を基準にしている点を押さえておくことが大切です。

![]()

後見人は財産を自由に使えるの?

![]() 「後見人が本人の財産を自由に使ってしまうのでは」と不安に思う方もいます。

「後見人が本人の財産を自由に使ってしまうのでは」と不安に思う方もいます。

しかし、後見人はあくまで本人の財産を管理する立場であり、私的に使うことはできません。

後見人は家庭裁判所に定期的な報告を行う義務があり、使途が不明な支出や不正行為があれば監督の下で是正されます。

たとえば、生活費や介護費用、医療費の支払いなど、本人のために必要な支出は後見人の職務に含まれますが、後見人自身の生活費や贈与、投資などに流用することはできません。

本人の利益を守るため、家庭裁判所の監督が常に働いていると理解すると安心です。

まとめ

成年後見制度は、判断能力の低下によって生じる法的リスクから本人を守り、生活を安定させるための最後の砦です。

他方で、一度開始されるとさまざまな面での自由度が下がる、費用がかかる、親族以外が選任され得るといった注意点も確かに存在します。

重要なのは、本人の最善の利益を軸に、後見・保佐・補助の選択や権限の付与範囲を丁寧に設計することです。

本記事で押さえた要点をもとに、まずは家族で対話を始めてみてください。

少しでも迷いがある場合には、本人と家族双方の負担を軽減するためにも、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

弁護士法人デイライト法律事務所では、成年後見制度に注力する弁護士が、ご相談から申立て、制度利用後のサポートまで一貫して対応しています。

LINE、Zoom、Google Meetなどを用いたオンライン相談にも力を入れており、全国どこからでもご相談が可能です。

成年後見制度の利用を検討している方や、家族の将来に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。