後見人とは、判断能力が不十分になった方に代わって、財産の管理や契約などを行い、その生活と権利を守る人のことです。

高齢化や認知症の増加に伴い、後見人制度の必要性は年々高まっています。

本記事では、「後見人の基本的な役割と種類」「家庭裁判所での手続きや費用の目安」「後見人になる際のメリット・デメリット」といった重要なポイントを中心に、後見人制度の全体像をわかりやすく解説します。

この記事を通じて、後見人制度を理解し、ご自身やご家族の将来に備えるための参考にしていただければ幸いです。

目次

後見人とは?

後見人とは、判断能力が不十分になった方に代わって財産や契約を管理し、生活や権利を守る存在です。

認知症や知的障害、精神障害などにより判断が難しくなったとき、契約トラブルや財産の浪費といったリスクから本人を保護するために設けられたのが後見制度です。

後見人の定義や読み方

「後見人(こうけんにん)」とは、判断能力が不十分な成年者を法的に支援するために、家庭裁判所が選任する支援者のことです。

なお、「後見人」という言葉には、未成年後見人も含まれるため、成人に関する制度を指す場合は「成年後見人」と呼ぶのが正確です。

後見人は何のために必要なの?

高齢化や認知症の進行により、契約内容を正しく理解できなかったり、財産を適切に管理できなくなったりする方は少なくありません。

判断能力が低下すると、次のようなトラブルが生じやすくなります。

- 訪問販売や電話勧誘などで高額商品や不要なサービスを契約させられてしまう

- 契約内容を十分に理解できず、必要な医療や介護サービスを受けられない

- 財産管理を誤って生活資金を失ってしまう

成年後見人が代理人となり、必要な契約や財産管理を行うことで、このような事態を防いで本人の生活を守ることが必要です。

後見人の種類とは?

後見人制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

どちらも判断能力が不十分になった方を保護する制度ですが、「誰が後見人を決めるのか」「後見人にどの程度の権限があるのか」といった点が大きく異なります。

後見人には2つの種類がある

後見人には、次の2種類があります。

- 法定後見人

- 任意後見人

それぞれの特徴について、詳しく解説します。

法定後見人とは?

法定後見制度とは、すでに本人の判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任する仕組みです。

判断能力を欠くのが通常の状態にある方を支援するために選ばれる存在のため、とても広い権限を有しています。

成年後見人には、次のような行為を行うことが認められています。

- 預貯金や不動産などの財産を管理する

- 介護施設や医療機関との契約を代理で行う

- 公共料金や生活費を支払う

- 本人にとって不利益な契約を取り消す

このことからも、本人の生活を守るために、成年後見人が広範な権限を有していることがわかります。

任意後見人とは?

任意後見制度は、本人の判断能力がまだ十分にあるうちに、将来のために「支援をお願いしたい人」を契約であらかじめ決めておく仕組みです。

なお、任意後見人としての活動が実際に始まるのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点からです。

つまり、任意後見も「本人の判断能力が不十分になったとき」に初めて効力を持つ点では、成年後見制度と共通しています。

任意後見人には、次のような特徴があります。

- 本人が自分で信頼できる人を選べる

- 家族や知人を指定することも、専門家(弁護士など)を選ぶこともできる

- 支援の範囲は契約で定められた内容に限られる

成年後見人との大きな違いは、支援の範囲が任意後見契約で定めた内容に限られるという点です。

成年後見人のように包括的な権限は持たないため、どの範囲を任せるのかを契約時に具体的に検討しておくことが重要です。

任意後見人には、成年後見人のように「不利益な契約を取り消す権限(取消権)」は認められていません。

取消権がないということは、本人が不利な契約をしてしまっても、それを任意後見人が取り消すことはできないということです。

さらに、任意後見は成年後見よりも優先されるため、契約を結んでいる場合には原則として新たに成年後見を開始することはできません。

そのため、任意後見制度を利用する際には、将来を見据えて慎重に契約内容を検討することが大切です。

成年後見人と保佐人・補助人との違い

法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの区分があります。

このうち最も広い権限を持つのが成年後見人であり、保佐人や補助人は必要な範囲に限定して支援を行います。

| 区分 | 支援者 | 対象となる方 | 支援の内容 |

|---|---|---|---|

| 成年後年 | 成年後見人 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 財産管理・身上監護に関するすべての法律行為を代理 |

| 保佐 | 保佐人 | 判断能力が著しく不十分な方 | 一定の重要な行為に対する同意・代理 |

| 補助 | 補助人 | 判断能力が不十分な方 | 本人の希望に応じて、特定の行為についての同意・代理 |

成年後見人は、本人に代わって包括的に財産管理や契約を行えるため、最も重い支援類型といえます。

一方で、保佐人や補助人は本人の意思を尊重しながら、必要最小限の範囲でサポートする仕組みです。

そのため、「本人にどの程度の判断能力が残っているか」に応じて、家庭裁判所が適切な支援を判断します。

後見人の役割や職務

後見人の役割は、単に契約やお金を管理することにとどまりません。

本人の生活全体を支え、権利を守る重要な責務を負っています。

後見人の主な役割は、次の3つに整理できます。

- 不利益な契約や詐欺から守る「法律的な盾」

- 財産や生活基盤を安定させる「管理者」

- 本人の意思を尊重し生活を支える「サポーター」

本人が誤って不利な契約を結んでしまった場合、成年後見人はそれを取り消すことができます。

悪質な訪問販売や詐欺などから本人を守るための大切な権限です。

財産や生活基盤を安定させる「管理者」

預貯金や不動産などの財産を適切に管理し、生活費や医療費の支払いを行います。

家庭裁判所に定期的な収支報告を行う義務もあり、透明性を確保しながら財産を守ります。

本人の意思を尊重し生活を支える「サポーター」

介護サービスや医療機関との契約を通じて、本人が安心して生活できる環境を整えます。

法律行為の代理人であると同時に、本人の希望を可能な限り尊重する姿勢が求められます。

このように成年後見人は、法律的な保護と生活支援の双方を担う存在です。

本人の利益を第一に考え、誠実かつ慎重に役割を果たすことが求められます。

これにより制度の透明性が確保され、本人の利益を守る仕組みが整えられています。

親族が後見人に選ばれた場合でも同じ義務が課されるため、事務的な負担も含めて制度を検討することが大切です。

後見人にはどんな人がなるの?

後見人には、本人の権利や生活を守るという役割があるため、誰でも自由になれるわけではありません。

法律で一定の制限が設けられており、その上で本人の利益を最優先に考えて、家庭裁判所により選任されます。

後見人になれる人とは?

民法上の欠格事由に当てはまらない人であれば、基本的に誰でも後見人になることが可能です。

具体的には、次のような人が選任されるケースが多くあります。

- 本人の配偶者や子ども、兄弟姉妹などの親族

- 弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職

近年は、財産管理の専門性や親族間のトラブル防止の観点から、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれる割合が増えています。

後見人になれない人とは?

後見人になることができない人は、民法第847条で「欠格事由」として定められています。

参考:民法|e-GOV法令検索

具体的には、以下の5つが欠格事由として定められています。

- 未成年者

- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人

- 破産者(破産の決定を受けた後、復権していない者)

- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者ならびにその配偶者及び直系尊属

- 行方の知れない者

これらに該当する場合は、本人の利益を守れないと考えられるため、後見人に選任されることはありません。

家裁が成年後見人を選ぶ手続きとは?

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の審理・審判を経て後見人が選任されます。

誰が後見人になるかは本人や家族が自由に決められるわけではなく、家庭裁判所が本人の利益を最優先に考えて判断します。

手続きの流れ自体は複雑ではありませんが、必要書類の準備や医師の診断書、場合によっては鑑定が必要になるため、一定の時間と費用がかかります。

特に後見人の選任は、本人の財産状況や生活環境、候補者の適性などを丁寧に調査したうえで行われるため、申立てから就任までには数ヶ月を要するのが一般的です。

ここからは、成年後見人の選任に至る手続きの流れや必要書類、費用や期間について詳しく解説します。

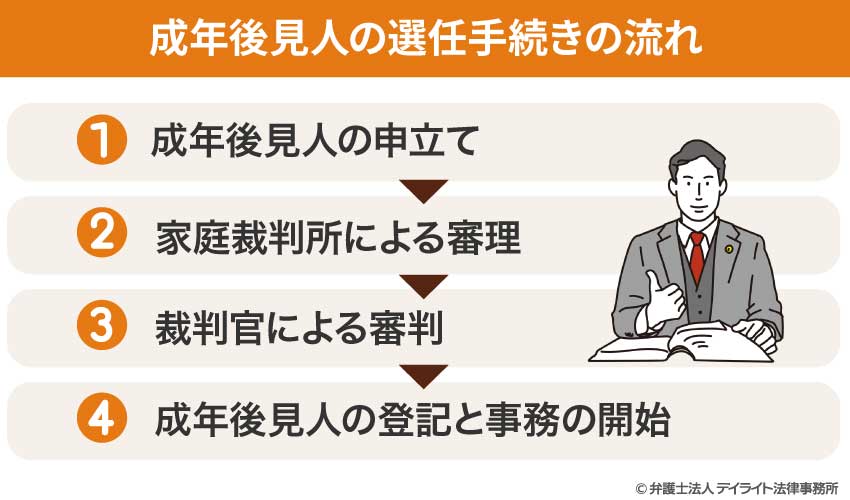

成年後見人の選任手続きの流れ

成年後見人が選任されるまでの流れは、大きく分けて次のとおりです。

それぞれの工程について、順に解説します。

①成年後見人の申立て

成年後見制度を利用したい場合は、本人・配偶者・4親等内の親族・検察官などが家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

②家庭裁判所による審理

申立て後、裁判所が必要書類を確認し、本人や親族との面接や調査を行います。

また、本人の判断能力を把握するために、医師による鑑定が実施されることもあります。

③裁判官による審判

調査結果を踏まえて、裁判官が成年後見制度を利用するかどうか、また後見人に誰を選任するかを判断します。

判断にあたっては、本人の利益を最優先に、家族関係や財産の状況、候補者の適性などが総合的に考慮されます。

審判に不服がある申立人や利害関係人は、審判書が届いてから2週間以内に不服申立てを行うことができます。

ただし、誰を成年後見人等に選任するかという点については、不服申立てをすることはできません。

④成年後見人の登記と事務の開始

審判が確定すると、東京法務局で審判内容が登記されます。

登記が完了すると、成年後見人は正式に職務を開始し、財産管理や生活支援を行うことになります。

成年後見人の手続きに必要な書類

成年後見の申立ての際には、次のような書類を提出する必要があります。

なお、申立てに必要な書類は、最寄りの家庭裁判所のほか、裁判所のホームページからもダウンロードして入手できます。※

引用:申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助)東京家庭裁判所後見センター|最高裁判所

※リンク先は東京家庭裁判所で使用されている申立書類一式です。家庭裁判所によって書式が一部異なる場合がありますので、ダウンロードする際は申立てを予定している家庭裁判所の書式をご確認ください。

申立書類

申立書類として提出する必要がある書類は、以下のとおりです。

| 申立書 | 成年後見制度の利用を求める申込書類です。 |

|---|---|

| 申立事情説明書 | 後見申立てに至った経緯や本人の生活状況を詳しく説明するための書類です。 |

| 親族関係図 | 本人と親族との関係を一覧にした図で、親族構成を明らかにするために提出します。 |

| 本人の財産目録及びその資料 | 本人が所有する財産の内容を記載する書類です。 以下の資料も添付する必要があります。

|

| 本人の収支状況報告書及びその資料 | 本人の月々の収入と支出の状況を記載する書類です。 以下の資料も添付する必要があります。

|

| 後見人等候補者事情説明書 | 後見人候補者の経歴や本人との関係、後見人としての適性などを記載する書類です。 |

| 親族の同意書 | 他の親族が申立ておよび後見人候補に同意していることを示す書類です。 |

これらの書類は、本人の財産状況や生活状況、後見人候補の適性といった内容を家庭裁判所が判断するために提出します。

住民票・戸籍謄本

本人および成年後見人候補者の住所や身分関係を確認するために、住民票や戸籍謄本も提出する必要があります。

本人と候補者が同一の住民票や戸籍に記載されている場合には、提出する書類は1通でかまいません。

なお、戸籍謄本については、以下の記事で詳しく解説をしていますのでぜひお読みください。

登記されていないことの証明書

本人について、成年後見等に関する記録が登記されていないことを証明する書類です。

証明書は、東京法務局後見登録課または全国の法務局の戸籍課で取得できます。

証明書を請求する際には、「成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がない」欄にチェックを入れましょう。

診断書

本人の判断能力の程度を客観的に示すために、医師の作成した診断書も提出する必要があります。

家庭裁判所の指定する書式があり、詳細な記載が求められます。

主治医に作成を依頼する際には、どのような理由で提出する必要があるかについて簡単に説明しておき、制度趣旨に沿った診断書を作成してもらうことをおすすめします。

成年後見の申立てに使用する診断書のサンプルを以下のリンク先でご紹介していますので、ぜひ合わせてお読みください。

成年後見人の選任にかかる費用

成年後見制度を利用して後見人を選任する際には、申立て費用としておおよそ10万円前後の費用がかかります。

詳しい内訳は、以下を参照してください。

| 申立手数料 | 800円分の収入印紙 |

|---|---|

| 後見登記手数料 | 2600円分の収入印紙 |

| 郵便切手代 | 4000円分 |

| 戸籍謄本、住民票の取得費用 | 1通につき数百円程度(自治体による) |

| 診断書の作成費用 | 5000円~20000円程度 |

| 鑑定費用(必要に応じて) | 5万円~15万円程度 |

| 残高証明書の取得費用 (通帳のコピーでも可) |

1金融機関につき500円~1100円程度 |

| 不動産の登記事項全部証明書 | 1通につき600円程度 |

なお、申立てを弁護士に依頼する場合には、これらの費用とは別に、弁護士費用として10万円〜30万円程度の費用がかかります。

成年後見人の選任にかかる期間

申立てから実際に成年後見人が選任されるまでの期間は、1ヶ月から4ヶ月程度が目安とされています。

ただし、これは必要書類がすべて揃っており、特別な問題がない場合の目安です。

次のようなケースでは、目安よりも期間が長くなることがあります。

- 書類に不備がある

- 医師の鑑定が必要

- 候補者選びに時間がかかる

こうした事情があると、後見人が選任されるまでに半年程度かかるケースも珍しくありません。

したがって、後見制度の利用を検討する場合は、「必ずしもすぐに後見人が選ばれるわけではない」ことを踏まえ、余裕を持って申立てを行うことが大切です。

後見人の報酬は毎月いくら?

成年後見人の報酬は、法律で一律に定められているわけではなく、家庭裁判所が事案ごとに判断して決定します。

そのため、後見人の活動内容や本人の財産の規模によって報酬額は異なります。

一般的な報酬額の目安

親族が後見人を務める場合は、以下の報酬額が目安となります。

| 一般的なケース | 約2万円 |

|---|---|

| 管理財産が1000万円~5000万円 | 約3〜4万円 |

| 管理財産が5000万円超 | 約5~6万円 |

| 特別困難な対応があった場合 | 基本報酬の50%以内で加算 |

なお、報酬を受け取るには、家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。

そのため、家族が後見人を務める場合には、報酬を受け取らずに活動しているケースも多く見られます。

専門職後見人の報酬額の目安

親族ではなく、弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選任された場合は、一般的に月2万〜5万円程度の報酬が発生します。

専門性を要する分、親族が後見人を務める場合よりも報酬が高くなる傾向があります。

後見人に関するデータ

成年後見制度の現状を知るうえで、統計データは重要な手がかりになります。

ここでは、最新の動向をご紹介します。

参考:成年後見関係事件の概況(令和6年1月から12月まで)|最高裁判所

制度の利用状況

令和6年に全国で申し立てられた成年後見制度の件数は41,841件であり、前年より約2.2%増加しています。

このうち、後見開始の申立てが全体の約7割を占めており、裁判所に認められる割合(認容率)も約95%と非常に高い水準です。

制度が幅広く利用され、ニーズに応えていることがうかがえます。

後見人に選ばれている人とは

成年後見人に選任されるのは、近年では専門職が中心です。

令和6年の統計では、親族が選ばれたのは全体の約2割に満たず、残りの大多数は弁護士・司法書士・社会福祉士などの第三者でした。

専門的な知識や中立性が重視される傾向が強まっているといえます。

制度利用の主な理由

成年後見制度を利用する理由として最も多いのは「預貯金の管理や解約などの財産管理」で、全体の9割以上を占めています。

次に多いのが「介護施設や医療機関との契約など、身上保護を目的とするもの」で、7割を超えています。

こうした数字からも、多くのご家庭で「日常生活の資金管理」と「介護・医療の安心確保」の両方が大きな課題になっていることがわかります。

今後さらに高齢化が進むなかで、成年後見制度は生活基盤を守るうえで不可欠な制度として、ますます利用が広がっていくと考えられます。

後見人になるメリットとデメリット

成年後見人に選任されると、本人の権利や生活を守る大切な役割を担うことになります。

その分やりがいも大きいですが、負担となる面もあるため、両方を理解しておくことが重要です。

後見人になるメリット

まず大きなメリットとして、本人の生活や財産を守るという重要な役割を担える点が挙げられます。

裁判所によって正式に選任されることで、預金の管理や不動産取引などを正当に行う権限を得られるため、安心して事務を遂行できるのも大きな利点です。

さらに、裁判所の関与により財産管理の透明性が確保されるため、親族間での紛争リスクを減らす効果も期待できます。

後見人になるデメリット

デメリットとしては責任の重さが挙げられます。

成年後見人は、本人に代わって財産管理や重要な契約を行います。

判断を誤った場合は、損害を賠償するよう求められることもあります。

また、家庭裁判所への定期的な収支報告義務があることから、事務作業の負担も小さくありません。

財産が多い場合や取引が複雑な場合は特に、法律や会計、福祉に関する一定の知識が求められることもあり、時間的な負担も大きくなります。

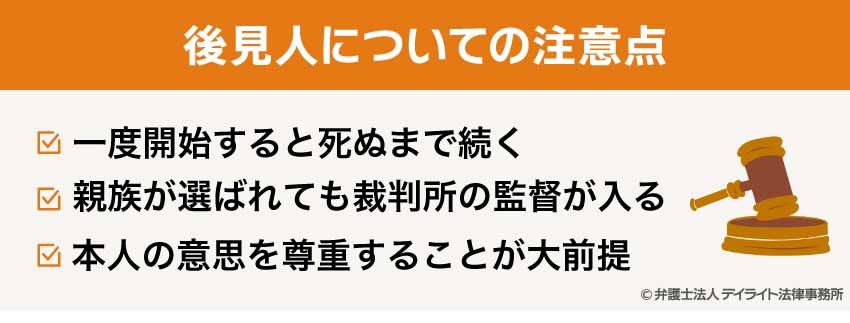

後見人についての注意点

成年後見制度は便利な仕組みですが、利用する際には次の点に注意しておく必要があります。

成年後見は一度始めると、原則として本人が亡くなるまで継続します。

短期間で終わる制度ではないため、長期的な運用を前提に準備することが大切です。

また、親族が後見人に選任された場合でも、家庭裁判所は定期的に収支報告を求め、不正がないかを監督します。

場合によっては「後見監督人」が別に選任されることもあり、後見人の活動は常にチェックを受ける仕組みになっています。

さらに、成年後見制度は「本人の意思を尊重すること」が基本理念とされています。

後見人が一方的に判断するのではなく、可能な限り本人の希望を踏まえて意思決定を行うことが求められます。

後見人についてのQ&A

ここでは、後見人に関してよく寄せられる疑問について、Q&A形式でわかりやすく解説します。

![]()

後見人の登記事項証明書とは何ですか?

登記事項証明書とは、その登記の内容を証明する公的書類です。

金融機関で口座の手続きをする際や、不動産の登記変更を行う際など、後見人であることを証明するために提示します。

![]()

後見人は家族でもなれますか?

ただし、令和6年の統計によれば、親族が選任されたのは全体の約2割程度にとどまっています。

現代では、親族間の利害関係やトラブルを避けるため、中立的な立場にある弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれるケースが多くなっています。

![]()

後見人に監督人がつきますか?

特に、財産が多額にのぼる場合には、監督人が選任されやすい傾向があります。

後見監督人は、後見人の業務をチェックし、必要に応じて家庭裁判所に報告を行う役割を担っています。

まとめ

成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に支え、生活や財産を守るための大切な仕組みです。

制度には「法定後見」と「任意後見」があり、特に代理権の範囲や取消権の有無などに大きな違いがあります。

両方の制度をきちんと理解したうえで、自分や家族に合った制度を選ぶことが重要です。

成年後見人制度を利用することで、財産管理や契約トラブルを防ぎ、安定した生活を送ることができる一方で、家庭裁判所への報告義務や費用負担、後見人に課される責任といったデメリットも存在します。

そのため、メリットとデメリットの両面を踏まえ、本人や家族にとって本当に必要かどうかを早めに検討することが大切です。

高齢化の進展に伴い、成年後見制度の利用は増加しています。

将来に備えるためには、まず正しい情報を得て、不安や疑問があれば専門家に相談することが最善の第一歩となります。

弁護士法人デイライト法律事務所では、成年後見制度に注力する弁護士が、ご相談から申立て、制度利用後のサポートまで一貫して対応しています。

LINE、ZOOM、Google Meetなどを用いたオンライン相談にも力を入れており、全国どこからでもご相談が可能です。

成年後見制度の利用を検討している方や、家族の将来に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。