共有持分とは、共有者がそれぞれに、共有している物(共有物)に対して有している所有権の割合のことです。

共有持分が発生する代表的な場面は、相続です。

ほかにも、夫婦でペアローンを組んでマイホームを購入するなど、物を共同で購入した場合などにも、共有持分が発生します。

共有持分では、他の共有者もいるため、一人で自由に共有物を処分したり、賃貸したりすることができません。

そのため、共有者たちの間で、共有物の扱いを巡ってトラブルが起こることもあります。

また、共有状態をそのままにしていると、共有者が亡くなって相続が発生したときに、共有者の人数が増え、権利関係がより複雑になってしまいます。

そうすると、共有物の利用や処分にも支障を来してしまうことになりかねません。

今回の記事では、共有持分の意味・特徴、共有持分が生じる場面などについてご紹介するとともに、共有持分を巡るトラブルとその対処法についても解説していきます。

共有持分のことに関心がおありの方は、ぜひご一読ください。

共有持分とは?

共有持分の意味

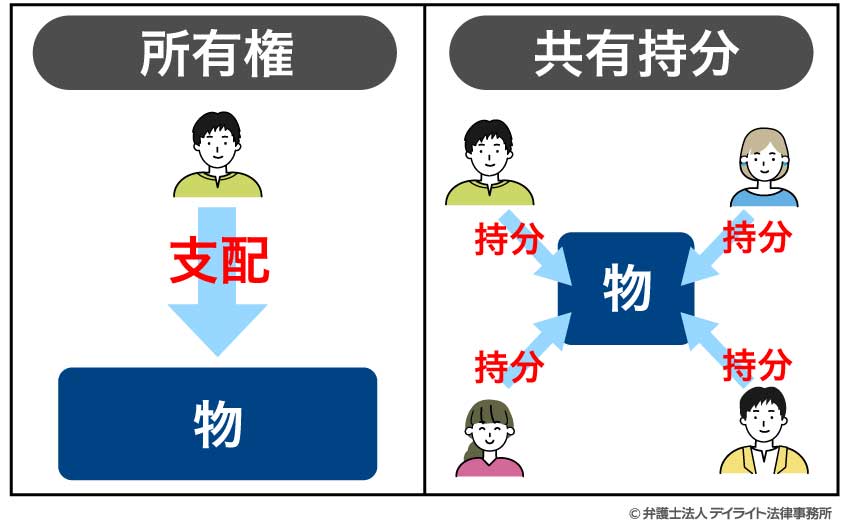

共有持分とは、各共有者が共有物に対して有している所有権の割合のことです。

共有持分は、共有持分権と呼ばれることもあります。

共有持分と所有権との違い

所有権は、一つの物に一つだけ成立するものとなっています(一物一権主義)。

そのため、1個の所有権を有している者は、所有している物の全面的な支配権を持ち、使用・収益・処分について、原則として、自分で自由に決めることができます。

一方、共有持分は、一つの物を複数人で共有する場合に成立する権利です。

共有持分では、所有権の場合と違い複数の権利者がいます。

そのため、共有持分権者であるというだけで、共有している物を自分一人の意思で自由に使用、収益、処分することはできません。

ただ、共有持分自体を処分することは、権利者の自由とされています。

共有持分の具体例

共有持分が生じる場面の具体的な例としては、次のようなものがあります。

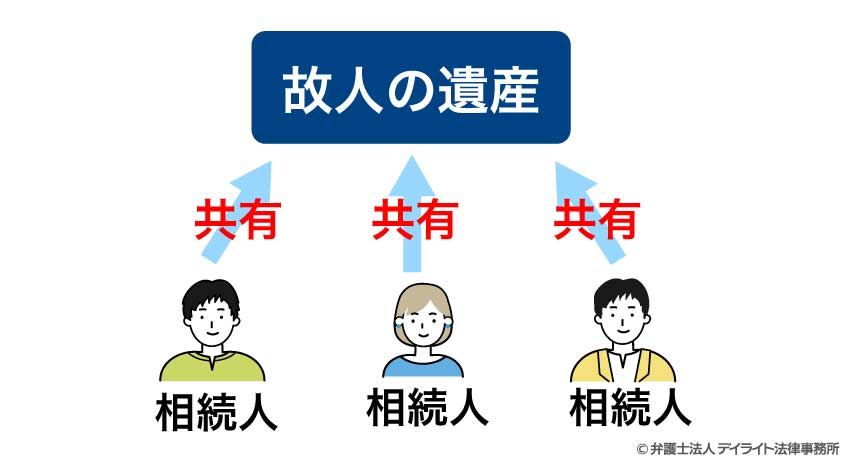

複数の相続人で相続した

親族が亡くなり相続が起こると、遺産分割が済むまで、亡くなられた方の財産は、相続人全員の共有となります。

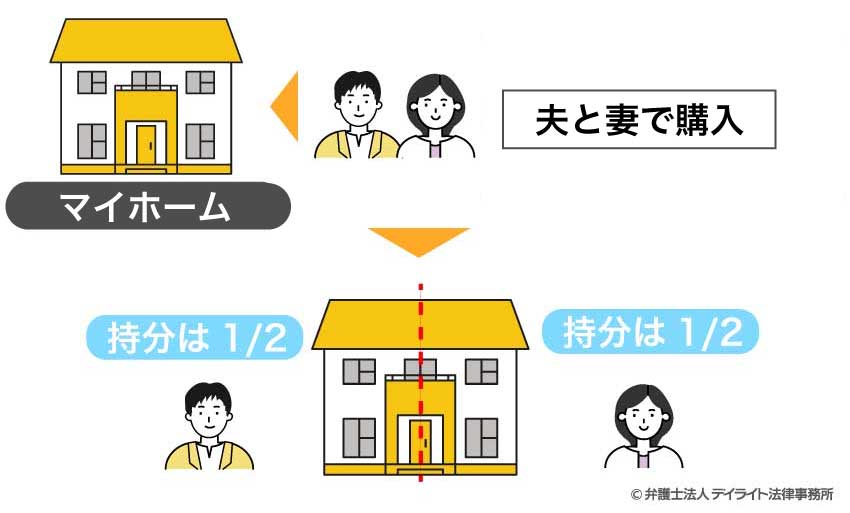

夫婦・親子でマイホームを購入した

夫婦や親子など複数人でマイホームを購入した場合、購入した不動産は共有となります。

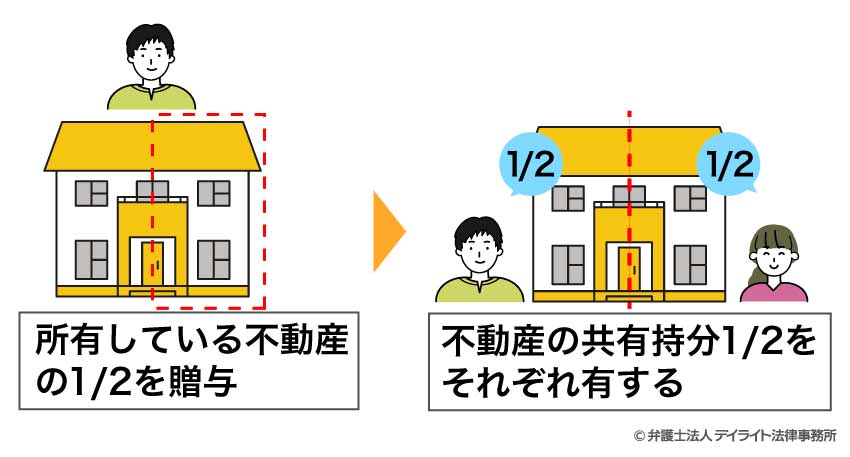

贈与により共有となった

所有権者が所有権の一部を共有持分権として贈与することで、共有関係が発生することがあります。

たとえば、Aが、Bに対し、所有している不動産の2分の1を贈与すると、AとBは、この不動産の共有持分2分の1をそれぞれ有することになります。

不動産の共有が発生する原因

不動産の共有が発生する原因には、上でも見たように、

- 相続

- 売買

- 贈与

など様々なものがあります。

準共有持分とは?

準共有持分とは、所有権以外の権利を数人で保有している場合の権利です。

準共有持分の対象となる権利の例としては、次のようなものがあります。

- 地上権

- 永小作権

- 地役権

- 抵当権

- 特許権

- 商標権

- 著作権 など

準共有については、共有に関するほとんどの規定が準用されます(民法264条)(ただし、所在等が不明な共有者の持分取得、持分譲渡の規定は準用されません。また、所有者不明土地(建物)管理命令に関する規定の適用もありません。)。

なお、債権についても共有関係が成立することが考えられますが、この場合には、民法上、「分割債権」又は「不可分債権」として扱われ、それらに関する規定が適用されます。

そのため、債権については、「共有」に関する法律が適用される場面はほとんどありません。

共有持分権の特徴

共有持分権には、次のような特徴があります。

共有物全体を使用できる

共有持分を有していれば、共有物の全体を、共有持分に応じて使用することができます(民法249条1項)。

2分の1の共有持分しかないからといって、土地の半分しか使用できなくなるわけではありません。

ただし、自己の持分を超える使用をしたときには、他の共有者に対価を支払う義務があります(同条2項)。

(共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。出典:民法 | e-Gov 法令検索

共有物の管理は共有持分の価格に従い多数決で決める

共有物の管理とは、共有物の現状を維持し、これを利用し、さらに改良してその価値を高めることをいいます。

たとえば、共有物についての賃貸借契約の解除、短期間の賃貸借契約(建物の場合、3年以内の定期建物賃貸借など)の締結などが、共有物の管理に当たります(民法252条4項)。

共有物の管理に当たる行為については、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することとされています(同条1項)。

共有者が分からない、共有者の所在が分からないといった場合には、裁判所の許可を得て、その共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決定することができます(同条2項)。

なお、単に現状を維持する行為(保存行為)については、各共有者が単独で行うことができます(例:不法占拠者に対する妨害排除・明渡し請求など)(同条5項)。

ただし、何が「保存行為」かについては、争いになることもありますので、注意が必要です。

参考:民法|e-Gov法令検索

共有物の変更・処分には共有者全員の同意が必要

共有物に変更を加えるためには、共有者全員の同意が必要になります(民法251条1項)(形状・効用の著しい変更を伴わないものは除きます)。

たとえば、共有物を賃貸する場合(共有物の管理に当たる場合を除く)や、共有物である建物を増築する場合が、共有物の変更に当たります。

共有物そのものを処分(売却等)する場合も、共有物の変更に当たるとされ、共有者全員の同意が必要とされます。

なお、共有者が分からない、又は共有者の所在が分からない場合は、裁判所に請求して許可を得れば、その共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができます(同条2項)。

参考:民法|e-Gov法令検索

持分権の処分は自由に行える

共有物全体の処分には全共有者の同意が必要ですが、共有持分権だけであれば、各共有者が単独で、自由に処分することができます。

そのため、共有者は、自分の共有持分を、第三者や他の共有者に譲渡することが可能です。

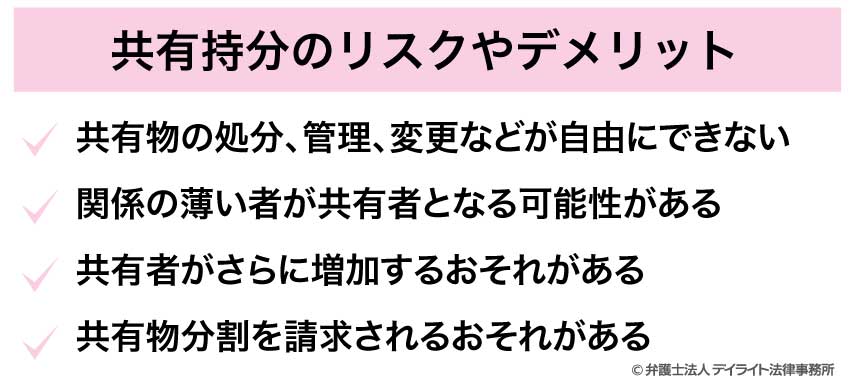

共有持分のリスクやデメリット

共有持分のリスクやデメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

共有物の処分、管理、変更などが自由にできない

共有物は、共有者のうちの1人だけの判断では、自由に処分、管理、変更などを行うことができません。

そのせいで、共有物を有効に活用したり、有利に売却したりするチャンスを逃してしまう可能性があります。

関係の薄い者が共有者となる可能性がある

共有者の一部が第三者に共有持分を譲渡してしまった場合や、共有者の一部が亡くなって相続が発生した場合、関係が薄い者が共有者となることがあります。

そうなると、共有者間で意見をすり合わせることが難しくなり、共有物の活用や処分が更に困難になります。

共有者がさらに増加するおそれがある

共有者が亡くなって複数の相続人に相続された場合や、共有持分が複数の相手に譲渡された場合などには、共有者がさらに増加してしまいます。

そうなると、共有者全員と連絡をとるだけでも一苦労、同意を得ようとするとさらに大変、場合によっては所在が分からない共有者がいる、裁判が必要になる、など、大変な労力がかかってしまうことになりかねません。

共有物分割を請求されるおそれがある

原則として、共有者には、いつでも共有物の分割を請求する権利があります(民法256条1項)。

そのため、自分にとって都合が悪いタイミングで、共有物の分割を請求されることもあり得ます。

こうした事態を防ぐためには、共有者間で、分割をしない旨の合意を結んでおくことが有効です。

ただし、分割を制限する期間は、5年を超えない期間のものとしておく必要があります(同項ただし書)。

この合意は、5年ごとに更新することができます(同条2項)。

共有持分の典型的なトラブル

共有物の使用をめぐるトラブル

各共有者は、単独で、共有持分に応じて、共有物の全体を使用することができます(民法249条1項)。

たとえば、A、Bが土地を2分の1ずつ共有している場合、各自が土地の半分ずつを使用できるというわけではなく、A、Bともに土地の全体を使用することができます。

そのため、一部の共有者が勝手に共有物全体を使用していても、他の共有者は、その使用を強制的に止めさせることはできません(共有持分に基づく範囲を超える使用をしている場合は、対価を請求することは可能です(民法249条2項))。

このことにより、共有者の一部が勝手に共有物を使用した場合に、他の共有者とトラブルになることがあります。

共有物の処分を巡るトラブル

共有物全体を処分(売却、廃棄等)する場合には、共有者全員の同意が必要です。

そのため、一部の共有者は共有物の売却を希望しているが、他の共有者は「売りたくない」と言っている、などのトラブルが発生するおそれがあります。

共有者同士の関係が悪化した際のトラブル

夫婦で自宅を共有していたが離婚した、親族同士で土地を共有していたが関係が悪化した、といったように、共有者間の人間関係が悪化する場合があります。

こうした人間関係の変化に伴って、共有物の使用方法や処分方針についてもトラブルが生じることが考えられます。

特に、夫婦で自宅を共有しており住宅ローンも残っているという場合、離婚に際して財産分与が必要となります。

この場合、共有物(自宅)の分割に加えて住宅ローンの扱いについても協議が必要となりますので、協議が難航する可能性が高くなります。

費用負担に関するトラブル

共有物については、固定資産税等の税金、修理費用、草刈り費用、取り壊し費用などの費用が必要となる場合があります。

このような費用を支出する際に、必要性や負担割合について、共有者の間で争いになるリスクがあります。

中には、共有者の中に費用の支払いを行わない者がいるために、一部の共有者に負担が偏ってしまうケースもあります。

共有者が亡くなって相続が発生した場合のトラブル

共有者の一人が亡くなると、相続が発生し、共有持分が相続人のものになります。

そうして各共有者について相続が重なっていくと、共有者が多数に上り、共有物の管理、処分などに支障をきたすことになります。

実際、相続登記もせずに長年経過する間に、共有者が何十人(ときには百人以上)にもなってしまうこともあります(現在は、相続登記をすることは義務化されています。)。

そうなると、話合いに非常に長い時間を要する、所在が分からない者も出てくる、裁判が必要になるなど、大変労力がかかることになります。

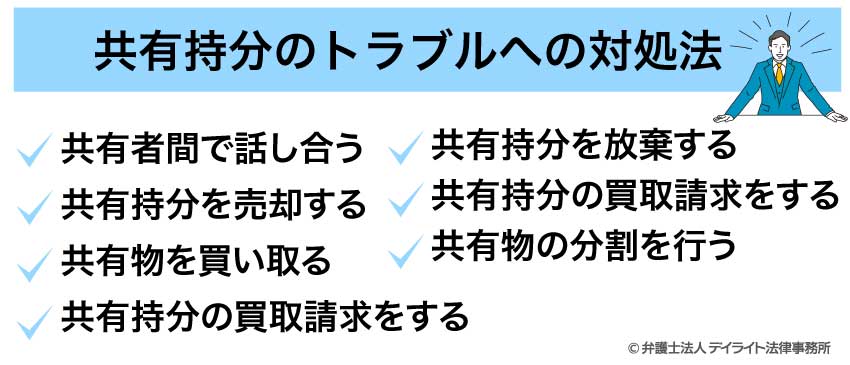

共有持分のトラブルへの対処法

共有者間で話し合う

共有持分に関してトラブルが生じた場合、まずは話合いで解決することが多いです。

ただ、話し合っても解決ができない場合や、今後またトラブルが起こることを避けたいと思う場合には、共有関係を解消する又は共有関係から離脱するといったことも考える必要があります。

共有関係を解消する、又は、共有関係から離脱する方法としては、次のような方法が考えられます。

共有持分を放棄する

共有持分を放棄すれば、共有者間でのトラブルから抜け出すことができます。

共有持分を放棄した場合、放棄された持分は、他の共有者に帰属することになります(民法255条)。

共有持分の放棄自体は、単独で行うことができます。

ただ、共有持分の放棄についての登記をするためには、他の共有者への持分移転登記が必要となるため、他の共有者の協力を得なければなりません。

共有持分を売却する

共有持分を第三者に売却することで、共有持分のトラブルから脱する方法もあります。

共有物自体を売却するには共有者全員の同意が必要になりますが、共有持分を売却するだけであれば、単独で実行することができます。

共有持分を売却してしまえば、もはや共有者ではなくなるので、共有物に関するトラブルに巻き込まれることはなくなります。

ただし、共有持分を第三者に売却しようとすると、買い手を見つけることが難しい、安く売ることしかできないなど、他の問題に直面することが多いです。

共有持分の買取請求をする

他の共有者に自分の共有持分を買い取ってもらうことでも、共有関係から離脱することができます。

そのためには、他の共有者に、自分の持ち分を買い取ってくれるよう申し入れ(共有持分の買取請求)、交渉することが必要になります。

交渉して合意することができれば、共有持分を他の共有者に売り渡し、自分は共有者から外れることができます。

ただし、共有持分の買取請求は、法的な強制力のある制度ではありません。

そのため、あくまで交渉によって他の共有者に自分の共有持分を買い取ってもらう必要があります。

共有物を買い取る

自分自身で他の共有者の共有持分を買い取り、共有物を自身の単独所有とする方法もあります。

そうすれば、共有状態は解消し、自らの意思だけで所有物を管理・使用・処分することができるようになります。

共有物の分割を行う

共有持分の売却や買取が難しい場合には、共有物の分割を行うことを考えましょう。

共有物の分割とは、共有状態を解消し、各人単独の所有とすることをいいます。

たとえば、1筆の土地をA,Bで共有していた場合に、この土地を2筆に分筆し、1筆をA、もう1筆をBの所有とすることが、共有物の分割となります。

共有物については、各共有者はいつでも、他の共有者に対して、共有物分割請求をすることができます(民法256条1項)。

参考:民法|e-Gov法令検索

共有物分割請求があると、共有者全員の間で、どのように共有物を分割するかについての協議が始まります。

協議をしても意見がまとまらず分割ができない、又は共有者の全部又は一部が協議に応じないという場合には、共有物分割訴訟を提起し、裁判所の判断で共有物を分割してもらうことができます。

なお、共有物分割訴訟を提起するには、「共有物の分割について共有者間に協議が調わない」こと又は「協議をすることができない」ことを主張・立証する必要があります。

そのため、共有者間での協議を試みることなく、いきなり共有物分割訴訟を起こすことはできません。

参考:民法|e-Gov法令検索

共有物分割訴訟を行えば、分割に反対する共有者がいても、判決によって共有物を分割してもらうことができ、共有状態を解消することができます。

登記についても、判決により登記手続を単独で行うことができますので、他の共有者の協力は必要ありません。

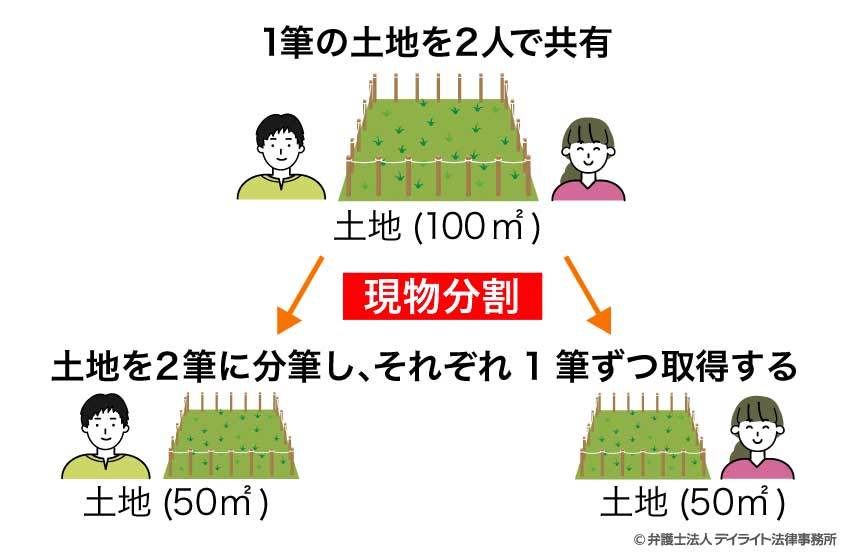

共有物を分割する方法

共有物を分割する方法には、主に次のようなものがあります。

- ①現物分割

- ②代償分割

- ③換価分割

①現物分割は、共有物そのものを共有者全員で分ける方法です。

たとえば、上で挙げた例のように、1筆の土地をA、Bの2人で共有している場合に、土地を2筆に分筆して、AとBがそれぞれ1筆ずつ取得する方法が、現物分割になります。

分筆後の土地の価格に偏りがある場合には、価格が高い土地を得た共有者から、他方の共有者に対し、差額分の金銭を支払うことがあります。

ほかに、2筆以上の土地を同じ共有者(A、B)で共有している場合に、1筆をA、もう1筆をBに単独所有させ、価格が違う場合には差額分の金銭を支払うことで調整する、という方法も、現物分割の一種になります。

なお、1棟の建物などのように、物理的に分けることができない物については、通常、現物分割の方法は採用されません。

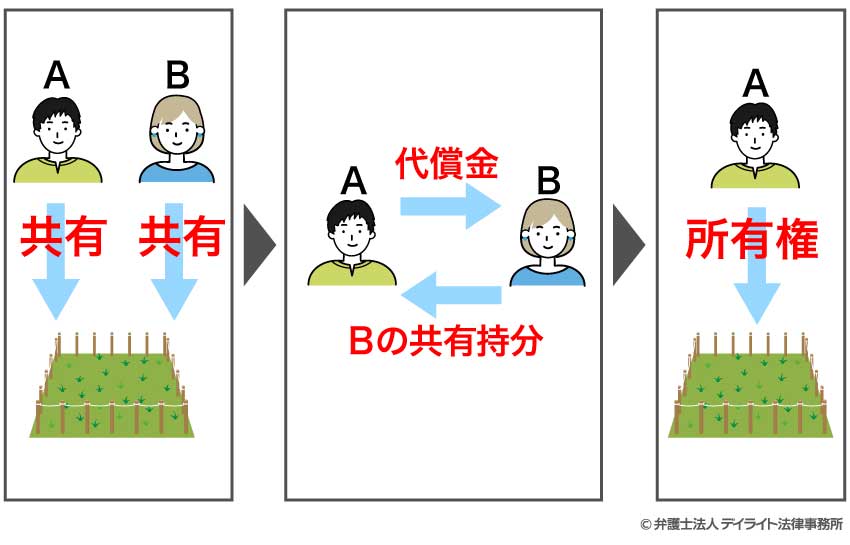

②代償分割は、1人又は複数の共有者が現物を取得し、その現物を取得した人がほかの共有者に対して金銭を支払う方法のことをいいます。

たとえば、A、Bが1筆の土地を共有している場合に、Aがその土地を取得し、BにはAから代償金を支払う、という方法が、代償分割になります。

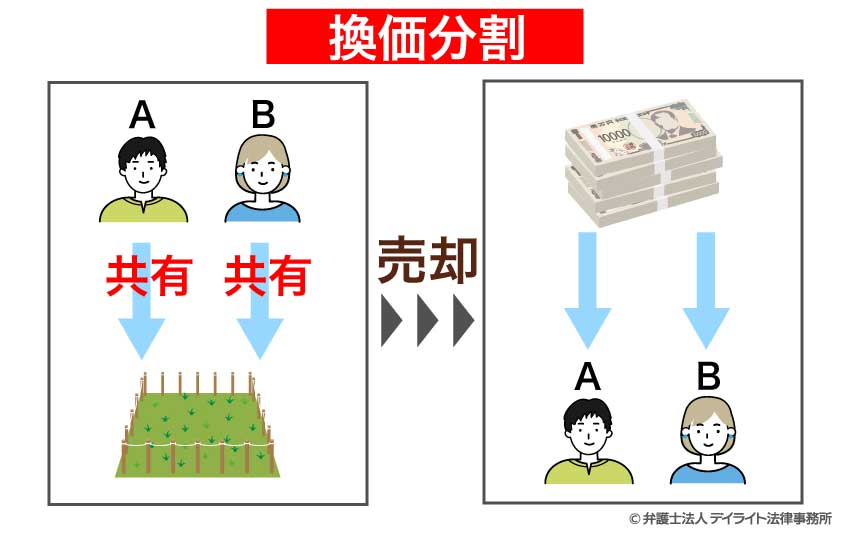

③換価分割は、共有物を第三者に売却し、得られた代金を、共有持分の比率に応じて共有者間で分配する、というものです。

たとえば、2人で2分の1ずつ共有していた土地を換価分割する場合、この土地を第三者に売却し、得られた代金を2人で折半することになります(諸経費についても、2人で半分ずつ負担することが多いです。)。

ほかにも、4人で共有している土地を2筆に分け、分割後の土地を2人ずつで共有する、といったように、共有状態を残して分割する方法などもあります。

共有物の分割については、以下のページでも詳しく解説していますので、興味のある方はぜひご一読下さい。

共有持分についてのQ&A

![]()

共有持分を贈与したら贈与税がかかる?

![]()

私道の共有持分の名義を変更するには?

具体的には、必要書類を揃えて登記申請書を作成し、法務局に申請して登記手続を行うことになります。

こうした登記については、弁護士や司法書士に依頼して行う方も多いです。

必要書類としては、次のようなものがあります。

- 登記識別情報又は登記済証

- 譲渡人の印鑑登録証明書

- 譲受人の住民票

- 固定資産評価証明書

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑登録証明書

- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、住民票除票

- 相続人の戸籍謄本

- 離婚の記載がある戸籍謄本

- 財産分与協議書等

- 売買(贈与)契約書等

まとめ

今回の記事では、共有持分と、共有持分を巡るトラブル、共有状態から離脱する又は共有状態を解消する方法について解説しました。

共有持分については、共有者間で共有物の扱いについてトラブルになる、共有者の意思統一ができずに共有物の維持管理が難しくなる、新たな相続が発生して共有者の数が増えるなど、様々なリスクがあります。

トラブルが起こった場合には、弁護士に相談し、他の共有者との協議の方法、共有持分の売却・買取、共有物の分割についてアドバイスしてもらいましょう。

弁護士に対応を依頼すれば、共有者との話し合いの際に、弁護士に窓口になってもらうこともできます。

また、遺産分割が進まないために、遺産が共有状態のままになってしまっている場合は、早めに相続にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所でも、相続問題を集中的に取り扱う相続対策チームを設置し、相続問題でお悩みの方のご相談に幅広く対応しております。

もちろん、遺産相続に関係しない共有持分に関するトラブルについても対応しております。

オンラインや電話による全国からのご相談も可能です。

共有持分で分からないことや不安なことがおありの方は、ぜひ一度、当事務所まで、お気軽にご相談ください。