共有物分割請求とは、他の共有者に対し、共有物を分割して各自の単独所有とすることを求めることです。

共有物分割請求とは、他の共有者に対し、共有物を分割して各自の単独所有とすることを求めることです。

共有物分割請求は、民法上認められたものであり、共有者であれば、原則として、だれでもいつでも行うことができます(分割しない合意がある場合などを除きます。)。

共有物については、管理や処分に他の共有者の同意が必要となるため、共有者間で意見が合わずトラブルになることがあります。

ほかにも、共有者が亡くなって相続が発生すると、新たによく知らない人が共有者になってしまう、共有者の人数が相続を重ねるごとに増えてしまうなどの問題も発生します。

こうしたトラブルを避けるためには、共有物分割請求によって共有状態を解消することが役に立つ場合があります。

今回の記事では、共有物分割請求を検討すべき場面、共有物分割請求の流れ、必要書類や費用についてご紹介し、共有物分割請求のメリット・デメリット、注意すべきポイントなどについても解説していきます。

目次

共有物分割請求とは?

共有物分割請求とは、他の共有者に対し、共有状態を解消する(共有物を分割する)ことを求めることをいいます。

民法では、一つの物には一つの権利が成立することが原則とされています(一物一権主義)。

そのため、民法では、共有の状態は例外的なものとされています。

こうした例外的な状態を、当事者の希望により解消できるよう、民法は、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」としています(民法256条1項)。

この「共有物の分割を請求すること」を、共有物分割請求といいます。

(共有物の分割請求)

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2項

省略

共有物分割請求ができない場合

以下の場合には、共有物分割請求はできません。

- 分割をしない旨の契約がある(5年を超えない期間に限る。5年ごとの更新は可能)

- 境界線上の共有物である(境界標、囲障、障壁、溝及び堀)(民法257条、229条)

- 清算前の組合の財産である(民法676条3項)

- 共同相続人による遺産を分割しない旨の契約がある(民法908条2項。相続開始の時から10年を超えない期間に限る。)

- 遺言により分割が禁止されている(同条1項。相続開始の時から5年を超えない期間に限る。)

- 家庭裁判所により遺産の分割禁止の審判がなされている(同条4項)

共有物の分割については、以下のページで全般的な解説を掲載しております。どうぞご覧ください。

共有物分割請求を検討すべきケース

共有物分割請求を検討すべきなのは、たとえば次のようなケースです。

共有物の管理、変更、処分等についての共有者の意見が異なる場合

物を共有している場合、各共有者単独では、共有物の管理、変更、処分等をすることができません。

そのため、共有物を賃貸したい、売却したい、増築をしたい、融資を受けるための担保にしたい、などという場合には、共有者の一部又は全部の同意を得ることが必要になってきます。

しかし、共有者ごとに様々な立場や事情、考えがありますので、必ずしも自分の案に対してスムーズに賛成してもらえるわけではありません。

意見が対立し、話が進まなくなることもあります。

そうした場合には、共有物分割請求により、共有物を分割して、共有者との関係を解消することを検討した方が良いかもしれません。

共有持分を現金化したい場合

共有持分をお持ちの方の中には、共有持分を早く処分して現金化したい、という方もおられます。

しかし、共有持分のまま処分するのでは、十分な値段で処分することが難しい場合が多いです。

ここで共有物分割請求をすれば、全部又は一部を単独所有とした上で売却する、共有者又は第三者に共有物を買い取ってもらうなど、より有利に共有持分を現金化できる可能性が出てきます。

共有物を自らで使用・管理したい場合

共有物を自分で使用・管理したい場合は、共有状態を解消した方が安心です。

この場合には、共有物分割請求をし、他の共有者に代償金を支払って、自分の単独所有とすることを目指すことが考えられます。

共有者同士の人間関係が悪化した場合

多くの場合、共有者は、夫婦、親子、兄弟、親戚など身近な関係にある者同士となっています。

こうした人たちの間で人間関係が悪化すると、共有物に関してもトラブルが起こる可能性があります。

また、事情によっては、共有者同士の話し合いなどで連絡を取り合うこと自体が苦痛になることもあります。

そうした負担やさらなるトラブルを避けるために、共有者間の人間関係が悪化した場合には、早めに共有物分割請求をすることが考えられます。

終活の一環として行う場合

共有状態の物をそのまま相続すると、相続人が、扱いに困ることがあります。

また、相続により共有者が増えることで、他の共有者にも負担がかかることがあります。

相続人や共有者にこうした負担をかけないようにするため、終活の一環として、共有物分割請求を行い、共有状態を解消することが考えられます。

終活については、以下のページで解説しています。

共有物分割の方法

共有物の分割方法としては、主に次のようなものがあります。

- 現物分割

- 代償分割

- 換価分割

現物分割は、共有物そのものを分ける分割方法です。

代償分割は、共有者の一部が共有物の完全な所有権を取得し、他の共有者には、共有物を取得する者から金銭を支払うという方法です。

換価分割は、共有物を第三者に売却し、得られた代金を共有者間で分配するという方法です。

具体例でみると、次のようになります。

具体例 1筆の土地を2人で共有しているケース

現物分割の場合

土地を2筆に分割し、各共有者が1筆ずつ取得する。

分筆後の土地の価格に差がある場合は、価格が高い土地を取得した者からもう一方の者に金銭(代償金)を支払うことで調整する。

代償分割の場合

一方の共有者が土地全体を取得し、もう一方の共有者には、土地を取得した者から代償金を支払う。

換価分割の場合

土地を第三者に売却し、得られた代金を、共有者2人で、共有持分に応じて分配する。

共有物分割請求の流れ

①共有物分割請求

まずは、共有物を分割したい共有者から、他の共有者に、「共有物の分割を求める」旨を伝え、共有物分割請求を行います。

これは、口頭で伝えても構いませんし、手紙などで伝えても構いません。

②共有物分割の協議

共有物分割請求をしたら、共有者間で共有物の分割についての協議を行うことになります。

できれば当事者間の話合いで共有物の分割ができるよう、話合いの場は大切にしていくことが望ましいです。

自分と意見が異なる共有者に対しても、相手の立場や状況を考え、どうすれば納得してもらえるか考えていきましょう。

それでも話合いがまとまらない場合や、そもそも話合いに応じようとしない共有者、無理な要求に固執する共有者がいる、といった場合には、話合いによる解決に見切りをつけ、共有物分割訴訟について検討していくことになります。

③共有物分割訴訟

共有物分割の協議がまとまらない、又は協議ができない場合には、共有物分割訴訟を提起することができます(民法258条1項)。

(裁判による共有物の分割)

第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2項以下

省略

共有物分割訴訟を提起すれば、最終的には、裁判所の判断によって、共有物を分割することができます。

共有物分割訴訟を提起した後でも、当事者同士で合意ができれば、和解によって解決することもできます。

共有物分割訴訟については、以下のページもご覧ください。

共有物分割請求に必要な書類

共有物分割請求をするときに必要な書類

共有物分割請求をする際には、まずは当事者間の話合いから始めますので、特に必要な書類はありません。

とはいえ、共有物の情報がはっきりしないと話合いが進みにくくなりますので、共有物の登記簿謄本、図面、写真、固定資産評価証明書などは、用意しておくとよいでしょう。

また、共有物分割訴訟に進む可能性が高い場合は、共有物分割請求をしたことが明確になるように、内容証明郵便で請求をした方がよい場合もあります。

共有物分割についての登記をするときに必要な書類

共有物の分割ができた場合は、共有物が不動産であれば、登記が必要になります。

登記に必要な書類としては、次のようなものがあります。

- 譲受側の住民票

- 譲渡側の印鑑証明書

- 譲渡側の登記識別情報又は登記済証

- 登記原因証明情報(共有物分割協議書、売買契約書など)

- 固定資産評価証明書

(分筆登記を行う場合は、申請書、筆界確認書、地積測量図、添付書類(案内図など)も必要になります。)

共有物分割請求の費用

実費費用

共有物を分割する際にかかる実費費用としては、次のようなものがあります。

登記費用

不動産について共有物分割を行う場合、登記が必要になります。

登記に要する費用としては、次のようなものがあります。

- 司法書士費用(多くの場合、5~20万円程度)

- 土地家屋調査士費用(土地の分筆をする場合に必要。多くの場合、五十~百数十万円程度)

- 登録免許税

分筆登記の場合、分筆後の土地の筆数 × 1000円。

所有権(持分)移転登記の場合は、原則として、不動産価額の1000分の20。

ただし、土地の場合、以下の3つの条件全てを満たせば、1000分の4に軽減される。

- ① 共有物分割による所有権移転登記の直前に土地の分筆登記も行うこと

- ② 分筆登記後の各土地の持分移転登記を同時に申請すること

- ③ 共有物について有していた所有権の持分に応じた価格に対応する部分であること

訴訟費用

共有物分割訴訟を行う場合、訴状に貼付する印紙代(訴訟の目的の価額により異なる。)、裁判所に納付する郵便切手代(共有者の人数により異なる。)が必要になります。

印紙代は、訴訟の目的の価額によって変わります。

たとえば、訴訟の目的の価額が800万円であれば4万2000円、5000万円であれば17万円となっています。

郵便切手代は、当事者となる共有者の人数によって変わります。

共有者が5名程度までであれば、6000円~1万6000円程度となります。

共有物分割の税金

共有物分割の際には、次のような税金がかかることがあります。

- 譲渡所得税(不動産などの資産を譲渡することで所得が生じた場合に課されることがある)

- 贈与税(持分よりも多い割合で共有物を取得した場合に課されることがある)

- 不動産取得税(不動産を取得した場合に課される。共有物分割による不動産取得の場合は、非課税となることもある)

- 登録免許税(不動産に関する登記をする際に必要)

特に、元の共有持分と異なる割合で共有物を分割する場合や、共有者の一部又は第三者が共有物を取得する場合(代償分割、換価分割)は、税金には注意が必要になります。

共有物分割をする際には、税理士などの専門家にも相談し、慎重に話を進めていきましょう。

弁護士費用

共有物分割請求について弁護士に相談、依頼する場合、次の弁護士費用がかかります。

法律相談料

法律相談料は、弁護士に依頼はせず、法律相談のみを行う場合に必要となる費用です。

多くの場合、30分5500円~程度となっています(初回の法律相談料を無料にしている法律事務所もあります。)。

着手金

着手金は、弁護士に事件を依頼する場合に、最初に支払う費用です。

着手金の金額は、どの弁護士に頼むかによっても違いますし、事件の複雑さ、経済的利益の額などによっても変わります。

多くの場合には、22万円程度~となります。

報酬金

報酬金は、訴訟・協議などが終了した時に支払う費用です。

報酬金は、多くの場合、得られた経済的利益の10~20%程度とされています。

共有物分割に要する費用については、以下のページもご覧ください。

共有物分割請求のメリットとデメリット

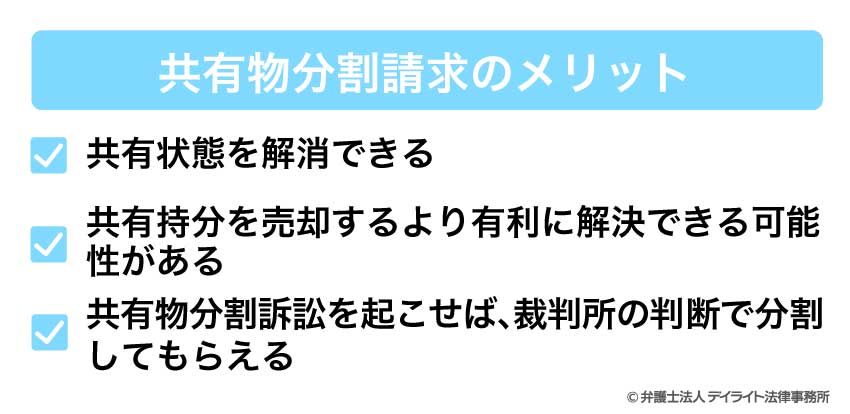

共有物分割請求のメリット

共有状態を解消できる

共有物分割請求のメリットは、共有状態を解消することができるということです。

共有状態を解消できれば、所有物の扱いや処分について、一人で自由に決定することができるようになり、共有者間のトラブルに巻き込まれることもなくなります。

共有持分を売却するより有利に解決できる可能性がある

共有持分だけを第三者に売却しようとしても、共有状態にあるものを買いたがる人は少ないので、安い価格でしか売れないことが多いです。

また、共有持分をいきなり第三者に売却してしまうと、共有者が親族など近しい者である場合、関係が悪くなるおそれがあります。

一方、共有物分割請求をすれば、

- 自らの単独所有とした後で売却する

- 共有物を必要とする共有者に共有持分を買い取ってもらう

など、より有利な価格で共有持分を処分できる可能性が高くなります。

また、共有者同士で話し合って解決できれば、共有持分を第三者に売却してしまう場合よりも、人間関係が悪化することを避けられることが多いでしょう。

共有物分割訴訟を起こせば、裁判所の判断で分割してもらえる

共有物分割請求をしても話合いでは解決できなかった場合でも、引き続き裁判所に共有物分割訴訟を起こし、裁判所の判断で共有物を分割してもらうことができます。

裁判所に判断してもらえば、共有者が無理を言って不当に高い代償金の支払い(又は不当に低い価格での共有持分の譲渡)を求めてくるような場合にも、適正額で解決することができます。

共有物分割請求のデメリット

自分の希望通りの分割方法にならない場合がある

共有物分割請求をして共有者間で話し合ったとしても、自分の希望する内容での分割が受け入れられない可能性があります。

さらに、より希望に沿う解決を求めて共有物分割訴訟を提起したとしても、自分が望んでいたような内容の判決が出るとは限りません。

たとえば、共有している不動産を自分の単独所有とし、自由に使用したかったのに、「土地を第三者に売却して代金を共有者で分配せよ」との判決を出されてしまう可能性もあります。

しかも、判決で競売による売却が命じられる場合、市場価格より大幅に安い価格(7割以下となるのが一般的)でしか売却できないおそれがあります。

このように、必ずしも望んだ形での解決ができるとは限らないことが、共有物分割請求や共有物分割訴訟のデメリットになります。

共有者間の人間関係が悪化するおそれがある

共有物の分割を請求すると、反対する共有者との人間関係が悪化するおそれがあります。

共有物分割訴訟を提起して裁判を行うことになると、人間関係が悪化するリスクはさらに高くなります。

共有者同士は、親族など近しい間柄にある場合が多く、また、共有物以外の点でも利害関係を有していることもあります。

そのため、共有物分割請求をすることによる人間関係の悪化が、他の場面で影響することがないか、慎重に検討した方が良い場合があります。

共有物分割請求の注意点

金銭の支払いが必要になる場合があるので、準備しておく。

共有物分割請求をすると、

- 他の共有者より多くの部分を得て、代わりに代償金を支払う

- 他の共有者の持分を引き取る代わりに代償金を支払う

など、金銭の支払いが必要になる場合があります。

こうした案が出たときに、十分なお金の用意がないと、望み通りの分割ができなかったり、話が難航してしまったりするおそれがあります。

特に、共有物分割訴訟になった場合には、代償金を払える準備があることを証拠(預金通帳など)によって証明できないと、自分が持分を多く(又は全部)得たいと希望していても、認められなくなる可能性が高くなります。

ほかにも、登記費用や司法書士費用、弁護士費用、税金の納付などが必要になる場合もあります。

共有物分割請求をする際には、十分な資金が準備できるかについても検討しておきましょう。

遺産分割がまだであれば、遺産分割協議を行う

相続により共有状態になった財産については、まずは遺産分割を行う必要があります。

そのため、遺産分割が未了であれば、共有物分割請求ではなく、遺産分割協議を行う必要があります。

法的手続をとる場合も、共有物分割訴訟ではなく、家庭裁判所への遺産分割調停(又は審判)の申立てを先に行う必要があります。

相続に強い弁護士に相談する

共有物が遺産であり、まだ遺産分割協議が済んでいない場合には、なるべく早く相続に強い弁護士に相談し、対応を依頼するようにしましょう。

遺産については、共有物分割に関する点以外にも、寄与分や特別受益を考慮することが必要な場合もありますし、他の相続財産の調査、遺産全体を視野に入れた遺産分割の検討なども必要になります。

そのため、相続に強い弁護士のサポートを受け、適切な遺産分割を実現することが重要になります。

相続に強い弁護士に相談・依頼することには、次のようなメリットがあります。

- 相続に関する法律の専門知識に基づくアドバイスを得られる

- 弁護士が窓口となって他の相続人と交渉してくれるので、感情的対立を避けることができる

- 戸籍の取得など手間のかかる手続きを代行してもらえる

- 法的手続きのサポート・代行をしてくれる

- 司法書士、税理士などと連携しながら遺産分割を進めてくれる

- 法的な根拠に則っているので、納得のいく遺産分割になる

相続に強い弁護士に相談するメリット、相続に強い弁護士に相談することをおすすめするケース、相続に強い弁護士かどうかの見分け方については、以下のページで詳しくご紹介しています。

共有物分割請求のよくあるQ&A

![]()

共有物分割請求は拒否できますか?

民法上、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」(民法256条1項)、とされていますので、共有者から共有物分割請求をされると、拒否することはできないのです。

共有物分割請求を受けたのに協議することを拒否した場合には、「共有物の分割について・・・協議をすることができない」(民法258条1項)として、共有物分割訴訟を提起されてしまう可能性があります。

![]()

共有物分割請求は無視してもいいですか?

共有物分割請求を無視した場合には、「共有物の分割について・・・協議をすることができない」(民法258条1項)として、共有物分割訴訟を提起されてしまう可能性があります。

まとめ

今回の記事では、共有物分割請求について解説しました。

共有には、自分の意のままに処分・管理することができない、相続により共有者が増えていくおそれがあるなど、不都合な面があります。

そうした不都合を解消するための手段として、共有物分割請求があります。

共有状態を解消することを考えている方は、弁護士にも相談し、共有物分割請求を検討してみましょう。

相続財産について遺産分割が済んでいない場合には、まずは遺産分割について検討することが必要になります。

その場合には、相続にくわしい弁護士に相談し、サポートを受けるようにしましょう。

当事務所でも、共有物分割請求や遺産分割に関するご相談をお受けしております。

特に、遺産分割については、相続問題を集中的に取り扱う相続対策チームを設け、相続に関する経験が豊富な弁護士がサポートに当たる体制を整えております。

電話・オンラインによる全国からのご相談にも対応しております。

相続問題や共有物分割請求で分からないことや不安なことがおありの方は、ぜひ一度、当事務所まで、お気軽にご相談ください。