遺族年金をもらえる条件は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なります。

遺族基礎年金の場合、基本的には、

- ① 亡くなった方に生計を維持されていたこと

- ② 亡くなった方の配偶者で子がいること又は亡くなった方の子であること

が、年金を受給するための条件となります。

「子」と認められるのは、18歳になった年度の3月31日まで(一定の障害がある場合は、20歳未満まで)です。

ほかにも、亡くなった方の年金保険料納付済期間などに関する条件もあります。

遺族年金は、ご家族が亡くなった際に、残されたご遺族の生活を支える大切なものになります。

遺族年金に関する知識をあらかじめ知っておけば、相続財産の分割方法や生命保険への加入を検討する際にも、必要な金額はどの程度かを適切に判断することができます。

今回の記事では、遺族年金がもらえる条件を中心に、遺族年金の金額、遺族年金に関する相談窓口などについて解説していきます。

さらに、令和7年5月に行われた遺族年金の見直しについても、概要をご紹介していきますので、興味のある方はぜひご一読ください。

目次

遺族年金とは?

遺族年金とは、国民年金保険又は厚生年金保険の被保険者(又は被保険者だった方)が亡くなったときに、亡くなった方と一定の関係にあったご遺族が受け取ることができる年金です。

遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金の2種類があります。

これらの年金は、それぞれの「受給できる条件」を満たした場合に、受け取ることができます。

遺族年金についての全般的な詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

遺族年金をもらえる条件とは?

遺族基礎年金と遺族厚生年金では、もらえるための条件が違います。

ここでは、まず、それぞれの年金がもらえる条件についてご説明します。

遺族基礎年金をもらえる条件

遺族基礎年金をもらうためには、次の条件を満たす必要があります。

- 死亡した方が、以下の①~④のいずれかに当てはまる

- ① 国民年金の被保険者である間に死亡した

- ② 国民年金の被保険者だった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡した

- ③ 老齢基礎年金の受給権者であった人が死亡した

- ④ 老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡した

*①②については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要(ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。)

*③④については、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金の被保険者期間を合算した期間が25年以上あることが必要

- 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、又は子である

「子」とは、次のいずれかに当てはまる者を指します。

・18歳になった年度の3月31日までにある者

・20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級の状態にある者

参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

なお、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父又は母がいる間は、子には遺族年金は支給されません。

ただし、令和10年4月からは、父又は母と生計を同じくしていても、子のある配偶者が遺族基礎年金を受けられない場合は、子が遺族基礎年金を受け取ることができるようになる予定です。

遺族厚生年金をもらえる条件

遺族厚生年金をもらえるのは、以下の条件を満たしている場合です。

- 死亡した方が、次の①~⑤のいずれかに当てはまる

- ① 厚生年金保険の被保険者である間に死亡した

- ② 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡した

- ③ 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡した

- ④ 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡した

- ⑤ 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡した

*①②については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要(ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。)*④⑤については、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上あることが必要

- 死亡した人に生計を維持されていた次の遺族のうち、最も優先順位が高い遺族である

- ① 子のある配偶者

- ② 子

- ③ 子のない配偶者

- ④ 父母

- ⑤ 孫

- ⑥ 祖父母

(①~⑥は優先順位順に列挙。ただし、①と②は同順位)

*「子」「孫」は、18歳になった年度の3月31日までにある者、又は、20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級の状態にある者

*父母又は祖父母は、55歳以上の者に限り受給できるが、受給開始は60歳からとなる

引用元:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

なお、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金を受給できるのは、5年間だけです(30歳以上で死別した場合は、無期限で給付を受けられます)。

子のない夫は、55歳以上である場合に限り遺族厚生年金を受給できます(受給開始は60歳から)(ただし、遺族基礎年金を合わせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。)。

*子のない配偶者が遺族厚生年金をできる条件については、法改正により見直しが行われています。詳しくは、後ほどご説明します。

また、子のある妻又は子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子に遺族厚生年金は支給されません。

「生計を維持されていた」とは?

遺族基礎年金でも遺族厚生年金でも、亡くなった方に「生計を維持されていた」ことが、遺族年金がもらえる条件となります。

「生計を維持されていた」と認められるには、原則として、次の要件をいずれも満たすことが必要です。

- 生計を同じくしていること

- 収入要件を満たしていること

それぞれの要件について、具体的にご説明します。

生計を同じくしていること

「生計を同じくしていること」とは、基本的には、同居していることを指します。

ただ、別居している場合でも、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事情が認められれば、「生計を同じくしている」と認められます。

収入要件を満たしていること

「収入要件を満たしている」とは、前年の収入が850万円未満である、又は所得が655万5000円未満であることをいいます。

【ワンポイント】遺族厚生年金の見直しが行われました

令和7年6月30日に、遺族厚生年金に関する法改正が行われました(令和10年(2028年)4月施行予定。女性については、令和10年4月から20年かけて段階的に実施。)。

この改正では、子がいない配偶者の遺族厚生年金の受給条件が変更されています。

現在の仕組みでは、子がない場合、女性はいつ夫と死別しても遺族厚生年金を受け取ることができます(30歳未満の場合には5年限り)。

一方、男性は、55歳以上で死別した場合には遺族厚生年金を受け取ることができましたが、55歳未満で死別した場合は遺族厚生年金の支給がありませんでした。

これが、今回の法改正により、男女ともに、60歳未満で死別した場合は、原則5年間に限り遺族厚生年金が支給されることとなりました。

つまり、男性については遺族厚生年金を受給できる方が多くなりましたが、女性については、無期限で遺族厚生年金を受給できる方が減ることとなりました。

ただし、5年目以降でも、障害状態にある場合や収入が十分でない場合には、給付が継続されることとなっています。

そして、5年間の期限付きの給付については、収入要件(前年の年収850万円未満又は所得が655万5000円未満)が廃止され、収入がいくらであっても遺族厚生年金を受給できるようになりました。

なお、この改正は、子がいない配偶者に関するもので、子がいる配偶者については、子を養育している間は、従前と同じ制度が継続されます。

また、既に遺族厚生年金を受給している方は、この法改正の影響は受けません。

法改正の詳しい内容、適用される方の範囲については、以下の厚生労働省のHPをご参照ください。

妻が遺族年金をもらえる条件とは?

妻が遺族年金をもらえる条件は、以下のとおりです。

遺族基礎年金の場合

①「子」がいること

妻が遺族基礎年金を受け取るためには、「子」がいることが必要です。

この場合の「子」は、原則として18歳になった年度の3月31日までにある子になります。

ただし、子どもが障害年金の障害等級1級又は2級の状態にある場合は、20歳未満であれば遺族年金の対象となります。

②夫に生計を維持されていたこと

遺族基礎年金を受け取るには、妻が夫に生計を維持されていたことも必要になります。

「生計を維持されていた」と認められるには、以下の要件を2つとも満たす必要があります。

- 夫と同居していた。又は、別居していた場合は仕送りを受けていたり、健康保険の扶養親族となっていたりした

- 妻の前年の収入が850万円未満、又は所得が655万5000円未満であった

遺族厚生年金の場合

遺族厚生年金の場合は、妻であれば、子の有無にかかわらず、遺族厚生年金を受け取ることができます。

ただし、亡くなった夫に子がいる場合は、子の方が、子のない妻よりも優先順位が高くなります(例:亡夫に前妻との子がいる場合)。

その場合、遺族厚生年金は子が受給することになり、子のない妻は、受給することができません。

また、子がない場合、30歳未満の妻は、5年間のみの受給となります(令和10年4月からは、60歳未満で死別した場合には、原則5年間のみの給付となります。)。

加えて、遺族厚生年金の場合にも、亡くなった夫に「生計を維持されていた」との要件を満たすことが必要になります。

【参考】寡婦年金

亡くなった夫が、国民年金の第1号被保険者(自営業者、農業者など)だった場合、妻は、60歳から65歳までの間、寡婦年金を受け取れる可能性があります。

寡婦年金が支給されるのは、以下の場合です。

- 死亡日の前日において、夫に、第1号被保険者としての保険料納付済期間(国民年金の保険料免除期間を含む)が10年以上(平成29年7月31日以前に亡くなった場合、25年以上)あった

- 夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取ることなく亡くなった

*夫が令和3年3月31日以前に死亡した場合は、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは、寡婦年金が支給されない。

- 夫が亡くなったときに、妻が夫と10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)にある

- 夫の死亡当時、妻が夫に生計を維持されていた

- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受け取っていない

寡婦年金の金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額となります。

参考:寡婦年金|日本年金機構

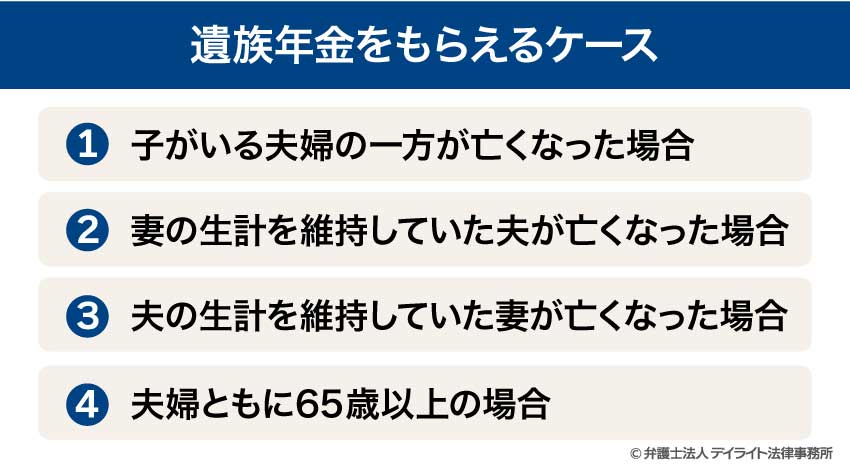

遺族年金をもらえるケースを具体例で解説

遺族年金をもらえるケースとしては、例えば次のようなケースがあります。

*以下での「子」は、18歳になった年度の3月31日に到達する前の子(障害年金の障害等級1級又は2の状態にある場合は、20歳未満の子)のことをいいます。

*以下では、亡くなった方に関する条件(保険料の納付済期間、年金加入期間など)は満たされていることを前提としています。

*以下の説明は、遺族厚生年金と遺族基礎年金に限った内容となっており、寡婦年金については対象としておりません。

①子がいる夫婦の一方が亡くなった場合

子がいる夫婦の一方が亡くなった場合、残された夫又は妻は「子がある配偶者」となるので、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取ることができます。

ただし、妻が亡くなった場合については、遺族厚生年金は、死別した時に夫が55歳以上の場合にのみ、夫に対して支給されます。

この場合、遺族厚生年金の支給開始は原則として60歳からなのですが、夫が遺族基礎年金を受けている場合は、60歳になっていなくても遺族厚生年金が支給されます。

なお、夫が55歳未満の場合には、子に遺族厚生年金が支払われます。

遺族基礎年金も遺族厚生年金も、受給するためには、配偶者が亡くなった方によって「生計を維持されていた」こと(生計を同じくしていたこと、収入要件(年収850万円未満又は所得655万5000円未満)を満たしていること)が必要です。

なお、「子」は、亡くなった方の実子又は養子であることが必要です。

そのため、亡くなった方の配偶者の連れ子で、亡くなった方と養子縁組もしていない場合は「子」には当たりません。

②妻の生計を維持していた夫が亡くなった場合

夫婦に子がいる場合については、①でご説明したとおりです。

夫婦に子がいない場合は、妻は、遺族厚生年金のみを受け取ることができます。

ただし、夫が亡くなったときに妻が30歳未満だった場合は、遺族厚生年金を受けられるのは5年間だけになります。

なお、この点については法改正があり、令和10年4月から段階的に、夫が亡くなった時に妻が60歳未満だった場合は、原則として、遺族厚生年金が5年間しか受給されないこととなっていきます。

③夫の生計を維持していた妻が亡くなった場合

夫の生計を維持していた妻が亡くなった場合、子がいれば、①でご説明したとおりです。

子がいない場合は、妻が亡くなった時に夫が55歳以上だったのであれば、遺族厚生年金が支給されます(ただし、実際に支給が開始されるのは、夫が60歳になってからです。)。

なお、法改正によって、令和10年4月からは、妻が亡くなった時に夫が60歳未満だった場合に、原則として、遺族厚生年金が5年間受給されることとなります。

④夫婦ともに65歳以上の場合

夫婦ともに65歳以上の場合、亡くなった方が老齢基礎年金のみを受けていた場合は、残された配偶者が受け取れる年金に変化はありません。

亡くなった方が老齢厚生年金を受けていた場合は、配偶者に遺族厚生年金が支給される可能性があります。

なお、夫婦ともに65歳以上の場合も、遺族年金を受給するためには、亡くなった方によって「生計を維持されていた」ことが必要です。

特に、一方の配偶者が介護施設に入るなどして別居している場合には、「生計を維持されていた」と認められるために必要な「生計を同じくしている」との要件が認定されないおそれがあります。

このような場合には、一方の配偶者が亡くなる前に、年金を受給するためにはどうしておいたらよいか、社会保険労務士などの専門家に相談しておくと安心です。

遺族年金をもらえなくなる条件

遺族年金は、一定の条件にあてはまると、もらえなくなります。

遺族年金がもらえなくなる条件は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で、それぞれ次のようになっています。

| 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | |

|---|---|---|

| 妻 | 受給権者本人が次のいずれかに該当するとき

遺族基礎年金の受給権を有している全ての子が次のいずれかに該当したとき

|

受給権者本人が次のいずれかに該当するとき

(④⑤は、平成19年4月1日以降に夫が亡くなり、遺族厚生年金を受け取ることとなった場合に限る) |

| 夫 | 妻の遺族基礎年金の場合(上欄)と同じ (ただし、「夫」は「妻」に、「妻」は「夫」にそれぞれ読み替える) |

受給権者本人が次のいずれかに該当するとき

|

| 子 | 受給権者本人が次のいずれかに該当するとき

|

子の遺族基礎年金の場合(左欄)と同じ |

| 父母 | 受給権者本人が次のいずれかに該当するとき

|

|

| 孫 | 受給権者本人が次のいずれかに該当するとき

|

|

| 祖父母 | 受給権者本人が次のいずれかに該当するとき

|

引用元:遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき|日本年金機構

遺族年金はいくらもらえる?

遺族基礎年金の金額

遺族基礎年金の金額は、以下のようになります(令和7年4月現在)。

①子のある配偶者が受け取る場合

| 昭和31年4月2日以後生まれの場合 | 83万1700円+子の加算額 |

| 昭和31年4月1日以前生まれの場合 | 82万9300円+子の加算額 |

②子が受け取る場合

子が遺族基礎年金を受け取る場合、次の金額を子の人数で割った額が、一人当たりの額となります。

①②にある「子の加算額」は、以下の金額になります。

- 1人目及び2人目の子の加算額 各23万9300円

- 3人目以降の子の加算額 各7万9800円

遺族年金の計算方法などの詳細については、以下のページをご覧ください。

遺族厚生年金の金額

遺族厚生年金の金額は、原則として、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。

ただし、亡くなった方が以下の条件に当てはまるときには、報酬比例部分を計算する際、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合には、300月とみなして計算します。

- ①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

- ②厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき

- ③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき

また、65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある人が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、以下の2つの額を比較し、高い方の額を遺族厚生年金の額とします。

- 死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額

- 死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額を合算した額

中高齢寡婦加算

次のいずれかの条件に当てはまる妻が遺族厚生年金を受け取る場合には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算として、62万3800円(年額)が加算されます。

- ①夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない

- ②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなった(40歳に到達した当時に、子がいるために遺族基礎年金を受けていたことが必要)

*平成19年3月31日以前に夫が亡くなっている場合は、上記①②の「40歳」を「35歳」と読み替える。

経過的寡婦加算

次のいずれかに該当する場合は、遺族厚生年金に、経過的寡婦加算が加算されます。

- 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき

*死亡した方が老齢厚生年金の受給権者又は受給資格を満たした方だった場合、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方は、その期間)以上の場合に限る

- 中高齢寡婦加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき

経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同程度となるように決められています。

遺族年金についての相談窓口

年金に関する相談窓口

遺族年金を含む年金全般についての相談窓口には、次のようなものがあります。

- 年金事務所

- 街角の年金相談センター(日本年金機構が全国社会保険労務士連合会に委託して運営している)

- ねんきんダイヤル(日本年金機構)

- 国家公務員共済組合連合会

- 地方公務員共済組合連合会

- 日本私立学校振興・共済事業団 私学共済事業

- 住所地の市区町村役場

相続全般は相続に強い弁護士

遺族年金についてお悩みがある方には、亡くなった方の相続についてもご心配がおありの方もおられるかと思います。

そうした相続に関するお悩みについては、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

相続に強い弁護士であれば、他の士業等と違い、遺産分割の交渉、相続放棄、調停・裁判手続、登記、相続税の問題などの相続全般の問題に対応することができます。

加えて、相続問題について弁護士に相談、依頼すれば、以下のようなメリットが得られます。

- 相続の専門知識に基づいたアドバイスを得られる

- 親族との交渉窓口になってもらうことができ、感情的な対立を回避できる

- 必要な法的手続きを適切に行ってくれる

- 戸籍取得などの面倒な手続を代行してもらえる

- 法的な根拠にのっとって遺産分割ができるので、納得できる結果になる

相続に強い弁護士に相談するメリット、相続に強い弁護士に相談した方が良いケース、相続に強い弁護士の選び方については、以下のページで詳しく取り上げています.

遺族年金の条件についてのQ&A

![]()

遺族年金と自分の年金は両方もらえる?

ご遺族がご自身の厚生年金(老齢厚生年金)を受け取ることができる場合は、ご自身の国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(厚生老齢年金)に合わせて、ご自身の厚生年金(老齢厚生年金)額を超える分の遺族厚生年金を受け取ることができます。

参考:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

![]()

遺族年金は妻はいつまでもらえるのか?

ただし、以下の場合には、妻への遺族基礎年金の支払いが打ち切られます。

- ① 妻が死亡したとき

- ② 妻が結婚したとき(内縁関係を含む)

- ③ 妻が直系血族又は直系姻族以外の人の養子となったとき

- ④ 子が全て死亡したとき

- ⑤ 子が全て結婚したとき

- ⑥ 子が全て妻以外の人の養子になったとき

- ⑦ 子が全て死亡した夫と離縁したとき

- ⑧ 子が全て妻と生計を同じくしなくなったとき

遺族厚生年金については、子の年齢に関係なく受給を続けることができます。

ただし、次のいずれかに該当すると、妻は、遺族厚生年金を受け取ることができなくなります。

- ① 妻が死亡したとき

- ② 妻が結婚したとき(内縁関係を含む)

- ③ 妻が直系血族又は直系姻族以外の人の養子になったとき

- ④ 夫が亡くなった時に妻が30歳未満の「子のない妻」だった場合、遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を経過したとき

- ⑤ 遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき

*④⑤は、平成19年4月1日以降に夫が亡くなり、遺族厚生年金を受け取ることとなった場合に限る

なお、④⑤については、法改正が行われています。

詳しくは、【ワンポイント】遺族厚生年金の見直しが行われましたをご覧ください。

まとめ

今回の記事では、遺族年金をもらえる条件について解説しました。

遺族年金を受け取れるかどうかは、ご遺族の生活に大きな影響を及ぼします。

ご家族に万が一のことがあった場合に自分は遺族年金を受け取ることができるのか、遺族年金の金額はどの程度になるのかについて、ご家族が元気なうちから確認しておくと安心です。

また、ご家族が亡くなられた場合には、遺族年金の問題だけでなく、相続に関する問題も発生します。

相続についてお悩みの場合には、相続問題に強い弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。

当事務所でも、相続問題を集中的に取り扱う相続対策チームを設置し、相続問題でお悩みの方のご相談に広く対応しております。

オンラインや電話による全国からのご相談にも対応しております。

相続問題で分からないことや不安なことがおありの方は、ぜひ一度、当事務所まで、お気軽にご相談ください。