家族信託の費用は、数十万円〜100万円くらいが相場となります。

もっとも、財産の価格によってはそれ以上となる場合もあります。

ここでは、家族信託の意味、家族信託に必要な費用やポイントについて、弁護士が解説しています。

家族信託にご関心がある方は、ぜひ参考になさってください。

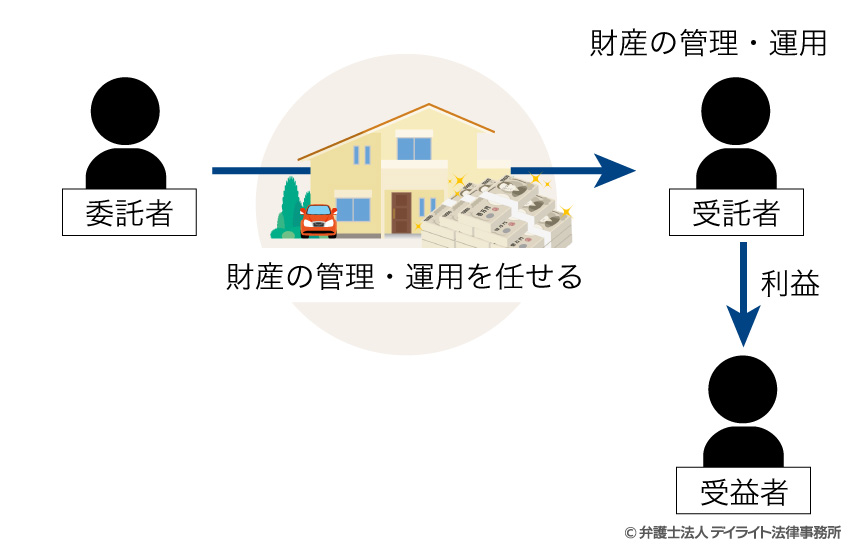

家族信託とは何か

「家族信託」とは、わかりやすく言うと、財産の管理を家族に任せることです。

家族信託では、委託者、受託者、受益者の3名が当事者となります。

委託者とは、財産を保有する人で、財産の管理を任せる人のことです。

受託者とは、財産の管理を委託者から任せられ、実際に財産の管理や運用をする人のことです。

受益者とは、家族信託によって利益を得る人のことです。

受託者は、受益者のために、財産の管理や運用を行うことになります。

家族信託の目的(例えば、老後の生活資金の確保や、将来認知症になる場合に備えて財産の管理を任せておくなど)や、財産の管理・運用方法、誰を受託者として誰を受益者とするかなどは、信託契約や遺言によって定められます。

家族信託にかかる費用

家族信託にかかる費用は、下表のようになります。

| 費用の内訳 | 費用の相場 | |

|---|---|---|

| 専門家の費用 | 法律相談料 | 30分5500円 |

| 着手金 | 数十万円 | |

| 報酬金 | 30万円〜100万円 | |

| 日当 | 2万円〜5万円 | |

| 実費 | 公正証書手数料 | 数万円 |

| その他 | 数千円 | |

以下、各費用について解説いたします。

専門家に支払う費用の相場

家族信託を弁護士にご依頼される場合、財産が1億円以下の場合、30万円から100万円程度が費用の相場となるかと思われます。

財産が高額になると弁護士費用も増加する傾向です。

現在、弁護士費用は自由化されており、各法律事務所が独自に定めています。

そのため、家族信託の弁護士費用は事務所によって異なります。

もっとも、家族信託をサポートしている法律事務所は決して多くありません。

したがって、家族信託の費用については、まず、家族信託をサポートできる法律事務所を探し、その上で、ご相談時に見積もりをもらうことをお勧めいたします。

家族信託の弁護士費用の内訳

弁護士費用の内訳は、法律相談料、着手金、報酬金、日当・実費となっています。

それぞれについて簡単に解説していきます。

法律相談料

通常、弁護士に家族信託を正式に依頼する前に法律相談を行います。

法律相談において、弁護士がくわしく事情を聴き、家族信託についてのポイントや注意点について、アドバイスを行います。

この法律相談にかかる費用が法律相談料となります。

法律相談料については、有料の場合、30分5500円(税込み)程度の事務所が多いかと思われます。

しかし、家族信託に注力している事務所の場合は初回相談無料のところもあります。

着手金

着手金とは、弁護士に依頼したとき最初に支払うお金のことです。

結果の成功・不成功にかかわりなく、弁護士に動いてもらうために必要になるお金です。

家族信託の場合、着手金は数十万円程度となることが多いようです。

報酬金

報酬金は、弁護士に依頼した事件が終了したときに支払うお金です。

家族信託の場合、通常は財産の価格に応じて報酬金が異なります。

例えば、財産総額が1億円の場合で、報酬金が1%の場合、100万円が報酬金となります。

なお、法律事務所によってはご依頼時に全額(着手金と報酬金を合わせた額)を「手数料」として請求するところもあります。

この場合は全額前払いとなりますので、注意してください。

日当

日当とは、弁護士が信託契約書を作成するために公証役場に出向くなど、事務所を離れたときの手当として支払われる費用のことです。

日当については、近場(同一市町村など)に出向く場合は請求しない事務所が多く、遠方の場合距離に応じて2万円から5万円程度が多い印象です。

実費(経費)について

実費とは、弁護士が事件処理をするうえで必要になった費用のことで、通信費、コピー代、交通費、書類の収集費用、収入印紙代などです。

状況にもよりますが、実費は公正証書手数料を除くと数千円程度で済むことが多い印象です。

公正証書手数料

家族信託の契約書は、公正証書とすることが多いのですが、この場合の公証役場に支払う実費手数料として数万円が必要となります。

公正証書の手数料は財産の価格によって異なり、下表はこれをまとめたものです。

| 金銭の総額 | 手数料 |

|---|---|

| 50万円以下のもの | 3000円 |

| 50万円を超え100万円以下のもの | 5000円 |

| 100万円を超え200万円以下のもの | 7000円 |

| 200万円を超え500万円以下のもの | 1万3000円 |

| 500万円を超え1000万円以下のもの | 2万0000円 |

| 1000万円を超え3000万円以下のもの | 2万6000円 |

| 3000万円を超え5000万円以下のもの | 3万3000円 |

| 5000万円を超え1億円以下のもの | 4万9000円 |

| 1億円を超え3億円以下のもの | 4万9000円に超過額5000万円までごとに15000円を加算 |

| 3億円を超え10億円以下のもの | 10万9000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算 |

| 10億円を超えるもの | 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算 |

| 算定不能のもの | 13000円 |

例えば、財産が1億円の場合は4万9000円が手数料となります。

実際はいくら?シミュレーションで解説

それでは、実際に家族信託を依頼したときの費用について、具体例を見てみましょう。

ここでは、当事務所の家族信託の料金体系(下記)をもとに、解説したいと思います。

家族信託の着手金

家族信託の着手金 家族信託の報酬金

家族信託の報酬金財産の価格に応じて次のとおり算定する

| 財産の価格 | 報酬金(税込み) |

|---|---|

| 1億円以下の部分 | 1.1%(最低額33万円) |

| 1億円を超え3億円以下の部分 | 0.55% |

| 3億円を超え5億円以下の部分 | 0.33% |

| 5億円を超え10億円以下の部分 | 0.22% |

| 10億円を超える部分 | 0.11% |

- 着手金 16万5000円

- 報酬金 33万円

上表に当てはめると、財産の価格が1億円以下なので、1.1%を乗じます。

しかし、最低額が33万円ですので、報酬金は33万円となります。

- 弁護士費用の合計額 49万5000円

- 着手金 16万5000円

- 報酬金 137万5000円

1億円以下の部分 1億円 × 1.1% = 110万円

1億円を超え3億円以下の部分 5000万円 × 0.55% = 27万5000円

110万円 + 27万5000円 = 137万5000円

- 弁護士費用の合計額 154万円

- 着手金 16万5000円

- 報酬金 236万5000円

1億円以下の部分 1億円 × 1.1% = 110万円

1億円を超え3億円以下の部分 2億円 × 0.55% = 110万円

3億円を超え5億円以下の部分 5000万円 × 0.33% = 16万5000円

110万円 + 110万円 + 16万5000円 = 236万5000円

- 弁護士費用の合計額 253万円

このように、家族信託は財産の価格で弁護士費用が異なってきます。

なお、家族信託とは別に、遺言書の作成や任意後見契約のサポートのご依頼を受けることがあります。

この場合は別途ご依頼内容に応じた費用が必要となります。

家族信託の費用に関する注意点

手続を自分だけでやるのは難しい

家族信託の費用を抑えたいという方は、専門家の力を借りずに自分で進めていくことをご検討されているかと思います。

しかし、家族信託は、弁護士であってもサポートできる方は多くありません。

素人の方が自分の力だけで家族信託をスムーズに進めていくことは、とても難しいといえるでしょう。

例えば、自分で信託契約書を作成した場合、信託契約書に不備が生じる可能性があります。

信託契約書の不備は、信託を実施する際の支障にもなり、最悪の場合は、せっかく作成した信託契約書自体が無効と判断されてしまう可能性もあります。

また、そもそもですが、相談者の置かれた状況によっては家族信託以外の方法を選択すべきケースもあります。

そのような判断は、家族信託や相続問題に精通した専門家でなければ難しいと思われます。

したがって、専門家のサポートを受けることをお勧めいたします。

サポートの内容を確認する

相続問題に注力している法律事務所では、家族信託以外にも、相続に関する様々なサポートを提供しています。

例えば、家族信託ではカバーできない内容に関する遺言書の作成、成年後見の申し立て、不動産登記などが典型です。

家族信託をご依頼される場合、その法律事務所がどこまでサポートしてくれるのかを確認することが重要となります。

法律事務所の場合、通常はご依頼を受ける内容やその金額について、委任契約書(ご依頼時の契約書のこと)に明記し、ご契約時に説明するはずですが、ご依頼前の相談のときに、サポート内容を確認なさることをお勧めいたします。

初回無料相談を利用する

家族信託については、サポートしていない法律事務所が多く、そもそも法律相談すら受け付けていないことがあります。

しかし、家族信託に注力している法律事務所の場合、初回無料相談を行っている事務所もあります。

家族信託について、ご関心がある方はこのような無料の法律相談を利用なさると負担が少なくなるためお勧めです。

依頼時の見積もりをもらう

初回無料の法律相談の際に、仮に家族信託を依頼した場合の見積もりをもらうと良いでしょう。

明朗会計の法律事務所であれば、ご相談時にお願いすると、見積書をもらえるはずです。

これにより、依頼時に必要な金額、最終的に必要となる金額や実費の目安を知ることが可能となりますので、安心できるでしょう。

安かろう悪かろうに注意する

弁護士の業務は、基本的には高度な法律知識や豊富な経験が重要です。

例えば、相続事案を年に1回しか行わない弁護士と年間数十件を担当する弁護士とでは、知識やノウハウが異なります。

家族信託は、依頼者やそのご家族の人生に重大な影響を及ぼす可能性がある事案です。

専門家に依頼したときの費用は気になるところですが、「安さ」よりも「費用の納得感」の方が重要かと思われます。

まずはご相談の上、費用に見合う価値があるかをご検討されてはいかがでしょうか。

家族信託の費用に関するQ&A

ここでは、家族信託の費用について、よくあるご質問を紹介します。

![]()

専門家によって費用の傾向は異なる?

![]() 家族信託に関する様々な助言や契約書作成行為は法律事務であり、基本的には弁護士しかサポートできないと考えられます(弁護士法72条)。

家族信託に関する様々な助言や契約書作成行為は法律事務であり、基本的には弁護士しかサポートできないと考えられます(弁護士法72条)。

弁護士に依頼する場合の費用の相場は上で解説したとおりですが、現在、弁護士費用は自由化されているので、法律事務所によって多少金額は異なります。

![]()

家族信託の費用は毎年払わなければならない?

![]() 家族信託に要する費用は、通常は弁護士にサポートを依頼する場合の費用や公証役場等に要する実費となります。

家族信託に要する費用は、通常は弁護士にサポートを依頼する場合の費用や公証役場等に要する実費となります。

これらは、依頼するタイミングで支払うものであり、その後毎年支払う必要はありません。

なお、家族信託の契約において、受託者に対して報酬を支払うことを定めることも可能です。

その場合、受託者に対して、継続的に費用を支払う必要があります。

まとめ

以上、家族信託の費用について、相場やポイントを解説しましたがいかがだったでしょうか。

家族信託の専門家の費用は、財産の価格によって異なる場合が多いです。

財産の価格によっては高額となることもありますが、家族信託を自分だけで実行するのは難しく、専門家のサポートを受けることをお勧めいたします。

デイライトの相続対策チームは、家族信託を強力にサポートしています。

LINEやZoomなどのオンラインをつかった相談も可能であり、個々の状況にあった適切なお見積りを提示いたします。

家族信託の費用についてご関心がある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。