弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

自動車税の納付期限をうっかり過ぎてしまい、「コンビニで払えるのか?」、「どこで支払えばいいのか?」などとお困りの方がいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、納付期限を過ぎた自動車税は原則としてコンビニでは払えません。

自動車税の納税期限を過ぎると延滞金が発生し、車検を受けられなくなるだけでなく、最悪の場合には財産の差し押さえといった重いペナルティが課される可能性があります。

このような事態に陥らないためには、適切な対応により早急に延滞を解消する必要があります。

この記事では、納付期限切れ自動車税の支払い方法、滞納による影響、納付期限を過ぎてしまった場合の対処法などについて、弁護士が解説していきます。

目次

納付期限切れ自動車税はコンビニで払える?

自動車税の納付期限が過ぎてしまった場合、コンビニエンスストアでの支払いは原則としてできません。

これは、コンビニでの収納サービスには「コンビニ取扱期限」が設定されており、この期限を過ぎると納付書が無効となるためです。

自動車税の納付書には、「納期限」と「コンビニ取扱期限」の2つの日付が記載されています。

「納期限」は条例で定められた税金を納める本来の期限を指し、通常は毎年5月31日(地域によっては異なる場合があります)です。

一方、「コンビニ取扱期限」は、その名の通りコンビニエンスストアでその納付書が使用できる期限を指します。

この取扱期限は、納期限から数日〜1週間程度過ぎた日付が設定されていることがありますが、これを過ぎるとコンビニでの支払いは不可能になります。

期限切れの納付書がコンビニで扱えない理由は、コンビニエンスストアは収納代行機関として、特定の期間内に限り税金の収納を受け付けているからです。

期限を過ぎるとシステム上、その納付書での支払いができなくなり、同時に延滞金が発生している可能性もあるため、通常のコンビニ支払いでは対応できなくなります。

しかし、もし手元にある納付書がすでにコンビニ取扱期限を過ぎてしまっていても、諦める必要はありません。

管轄の都道府県税事務所(普通自動車の場合)または市区町村役場(軽自動車の場合)に連絡し、新しい納付書を再発行してもらうことで、再度コンビニで支払えるようになる場合があります。

再発行された新しい納付書には、改めて「コンビニ取扱期限」が設定されてるのが一般的です。

この際、延滞金が発生している場合は、その延滞金が加算された金額で新しい納付書が発行される点に留意が必要です。

以上のとおり、期限切れの納付書を持ってコンビニに行っても支払いはできませんので、無駄足にならないよう注意しましょう。

納付期限切れ自動車税はどこで払える?支払い方法は?

郵便局・金融機関

自動車税の納付期限が過ぎてしまった場合、支払い方法や場所が制限されることになります。

期限を超過すると延滞金が発生するため、速やかに納付を済ませることが重要です。

納付期限が過ぎると、コンビニエンスストアや一部のキャッシュレス納付は利用できなくなりますが、銀行や信用金庫などの指定金融機関の窓口、および郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で支払うことができます。

多くの自治体で、納期限後も郵便局の窓口での納付が認められています。

手元に納付書がある場合は、その納付書を持参して窓口で現金一括で支払います。

延滞金が発生している場合は、その延滞金が加算された金額で支払うことになります。

金融機関や郵便局が近くにある場合、利便性の高い支払い方法といえるでしょう。

都道府県税事務所・市区町村税務課の窓口

自動車税(普通自動車)の場合は都道府県税事務所の窓口、軽自動車税の場合は市区町村の税務課の窓口でも支払いが可能です。

これらの窓口では、期限切れの納付書であってもそのまま使用できる場合が多く、また、納付書を紛失してしまった場合でも、その場で再発行の手続きを行い、すぐに納付できることがあります。

特に、納付書を紛失してしまった、あるいは何らかの理由で手元に届いていない場合は、これらの窓口に直接出向いて相談するのが最も確実な方法です。

担当者が状況に応じて適切な手続きを案内してくれるはずです。

軽自動車の場合は?

軽自動車税(種別割)も普通自動車税と同様に、毎年4月1日時点の所有者に対して課税され、通常5月31日が納付期限です(一部地域では6月30日)。

軽自動車税も、納付期限を過ぎるとコンビニエンスストアやクレジットカード、ネットバンキング、スマホ決済などのキャッシュレス払いは利用できなくなるのが一般的です。

また、地方税の支払いサイトなどを経由したネット支払いもできなくなります。

そして、納付期限が過ぎてしまった場合の支払い場所も、以下のように普通自動車税とほぼ同様ですが、管轄が異なっているため、注意が必要です。

市区町村の税務課の窓口

軽自動車税の納付期限が過ぎた場合、最も確実な支払い場所です。

期限切れの納付書もそのまま使用できることが多く、紛失した場合の再発行手続きも可能です。

銀行や信用金庫などの金融機関、郵便局

普通自動車税と同様に、これらの金融機関の窓口でも期限切れの軽自動車税を支払うことができます。

軽自動車検査協会

納付書を紛失した場合、管轄の軽自動車検査協会に問い合わせて再発行を依頼することもできます。

自動車税の納付期限

自動車税(種別割)は、自動車を所有している方に毎年納付が義務付けられている税金です。

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点での自動車の所有者に対して課税される都道府県税であり、軽自動車の場合は市区町村税となります。

自動車税の課税対象期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間です。

自動車税の税額は、車の用途(自家用・業務用など)や総排気量によって異なります。

そして、自動車税の納付期限は、原則として毎年5月31日です。

ただし、この日が土曜日や日曜日、祝日に重なる場合は、翌月曜日が納付期限となります。

一部の自治体では、納税通知書の発送が6月上旬になることがあります。

このような地域では、納付期限も6月30日までとなりますが、同様に30日が土曜日や日曜日の場合は、翌月曜日が期限となります。

自動車税の納税通知書(納付書)は、通常5月上旬に発送されます。

自動車税の管轄は都道府県税事務所であるため、地域によっては到着時期が多少異なることがあります。

そのため、実際に納付できる期間はわずか1ヶ月足らずと短いのが特徴です。

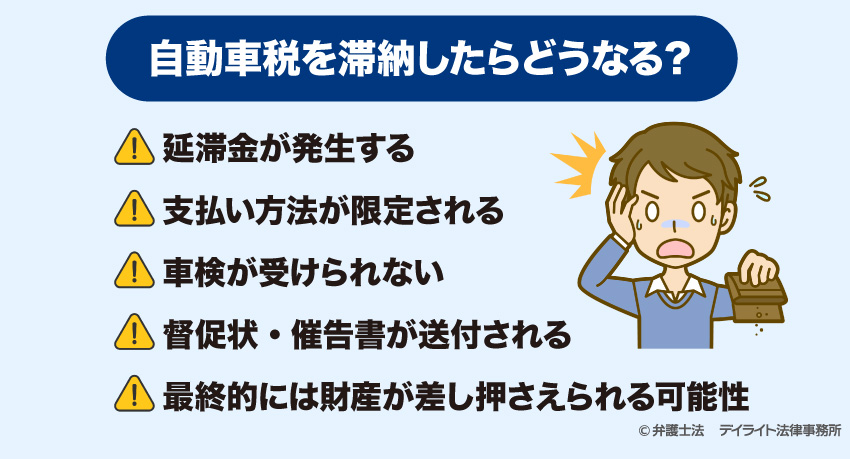

自動車税を滞納したらどうなる?

延滞金が発生する

自動車税の納付期限は原則として5月末ですが、万が一この期限を過ぎて滞納してしまった場合、いくつかの法的ペナルティと実生活上のデメリットが発生します。

自動車税は地方税であり、その徴収は厳格に行われます。

まず、納付期限を過ぎた翌日から、延滞金が発生します。

これは自動車税に限らず、地方税を滞納した場合に課されるペナルティです。延滞金の税率は期間によって異なり、滞納期間が長くなるほど負担が増大します。

現在の延滞金の加算率は、納付期限の翌日から1ヶ月以内であれば「年2.4%」、1ヶ月経過後は「年8.7%」です(金利状況により変動する場合があります)。

延滞金は滞納した税額に基づいて日割りで計算され、日数が経過するごとに加算されていきます。

ただし、延滞金が1000円未満の場合は支払い義務が発生しません。

支払い方法が限定される

納付期限内の自動車税は、金融機関窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード決済、電子マネー、QRコード決済、ペイジーなど、多様な方法で支払うことが可能です。

しかし、一度納付期限を過ぎて滞納状態になると、利用できる支払い方法が大幅に制限されます。

原則として、金融機関の窓口、郵便局の窓口、および各自治体(都道府県税事務所・市区町村税務課)の窓口での現金払いのみとなります。

延滞金が発生する滞納分には通常の納付書が使用できなくなるため、コンビニエンスストアでの支払いや、クレジットカード、スマホ決済といった便利なキャッシュレス決済は利用できなくなります。

車検が受けられない

自動車税を滞納していると、車検を受けることができません。

車検時には、自動車税を納税していることを証明する納税証明書が必要となります。

未納の状態では納税証明書が発行されないため、車検証の交付も受けられず、結果として車検を通すことが不可能になります。

また、車検が切れた車で公道を運転することは道路交通法違反となり、非常に重い罰則が科せられます。

具体的には、無車検運行として「6ヶ月以下の懲役」または「30万円以下の罰金」といった刑事罰に加え、違反点数が加算され免許停止処分を受ける可能性もあります。

督促状・催告書が送付される

自動車税を滞納していると、納付期限から20日前後で督促状が送付されてきます。

これは、「税金を滞納していますよ」という最初の警告です。

この督促状にも納付書が同封されていることが多いため、届いたらすぐに支払いましょう。

督促状が送付されてもなお支払いをしない場合、さらに強い警告として催告書が送られてくることがあります。

催告書には、最終的な納付期限が明記されており、「この期日までに納付しないと財産を差し押さえる可能性がある」という旨が記載されているのが一般的です。

最終的には財産が差し押さえられる可能性

自動車税の滞納で最も重大なリスクは、最終的に財産の差し押さえられる可能性があることです。

督促状が届いてから10日以内に完納されない場合、財産が差し押さえられる可能性があります。

差し押さえの対象となる資産は、自動車本体や給与債権、預貯金や土地・建物などの不動産など多岐にわたります。

差し押さえは、生活に大きな影響を及ぼすだけでなく、精神的な負担も大きいため、絶対に避けなければなりません。

自動車税の納付期限が切れてしまったときの対処法

自治体の窓口に相談する

自動車税の納付期限が過ぎてしまい、その支払いが困難な状況にある場合、まずは速やかに管轄の都道府県税事務所(軽自動車税の場合は市区町村役場)の税務担当窓口に相談することが重要です。

現在の収入や支出、生活状況などを具体的に説明することで、分割払いを認めてもらえる可能性があります。

ただし、分割払いが認められたとしても、延滞金は引き続き発生するため注意が必要です。

債務整理を検討する

自動車税の滞納だけでなく、住宅ローンやクレジットカード、消費者金融からの借入れなど、他の借金も抱えており、全体的に経済的に苦しい状況にある場合は、債務整理を検討することも一つの解決策となり得ます。

債務整理とは、借金問題に直面している方を法的に支援し、経済的な再建を促す手続きの総称です。

具体的には、任意整理、個人再生、自己破産といった方法があります。

ここで重要な注意点として、自動車税や軽自動車税といった公租公課(税金)は、原則としてこれらの債務整理の対象にはなりません。

たとえ自己破産を選択したとしても、税金や社会保険料などは「非免責債権」とされており、その支払い義務が免除されることはありません。

しかし、債務整理によって他の種類の借金(例えば消費者金融からの借入れやクレジットカードのリボ払いなど)が大幅に軽減されれば、その分、自動車税の支払いに充てる経済的な余力が生まれる可能性は十分にあります。

これにより、税金の滞納状態を解消し、新たなスタートを切る道が開けるかもしれません。

債務整理に強い弁護士の無料相談を利用する

税金の滞納問題に加え、複数の借金に苦しんでいる方は、債務整理に強い弁護士の無料相談を積極的に活用することを強くおすすめします。

弁護士は、単に税金の滞納状況だけでなく、住宅ローン、クレジットカード、消費者金融からの借入れなど、相談者全体の借金状況を総合的に把握し、法的な専門知識に基づいて借金問題の根本的な解決策を提案してくれます。

借金問題は一人で抱え込まず、専門家に相談することで、具体的な解決への道筋が見えてくることがほとんどです。

多くの法律事務所が債務整理に関する無料相談を受け付けていますので、まずは一歩踏み出して、専門家の意見を聞いてみてください。

自動車税と納付期限についてのQ&A

![]()

自動車税の納付期限の延長はできる?

しかし、災害や病気、事業の廃止・休止など、やむを得ない事情がある場合には、「徴収の猶予」という制度を利用できる可能性があります。

猶予期間は最長で2年まで再度の延長が認められており、納付期限までに申請する必要があります。

![]()

自動車税の支払いを忘れていてもペナルティがある?

また、税金を滞納している状態では車検を受けることができません。

さらに、滞納が続くと、最終的には自動車本体や給与や預貯金などの財産が差し押さえられる可能性があります。

まとめ

自動車税の納付期限が過ぎると、コンビニでの支払いは原則不可となり、延滞金が発生します。

期限切れの自動車税の納付場所は金融機関や郵便局、各税事務所の窓口に限定されます。

また、自動車税を延滞すると、車検を受けられない・財産が差し押さえられるなどの重大なペナルティにつながる可能性もあります。

もし支払いが困難な場合は、まず自治体へ相談し、他の借金もあるなら債務整理の検討も視野に入れるべきでしょう。

税金の滞納や借金問題でお困りの場合には、弁護士に相談したうえで、債務整理など適切な対応を検討する必要があります。

デイライト法律事務所では、破産再生部を設けており、借金問題に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。

借金に関するご相談は初回無料で承っております。

まずは一度ぜひご相談ください。