弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

借金問題で弁護士への相談を考えているものの、「弁護士費用が高くて払えないかもしれない」と不安な方もいらっしゃると思います。

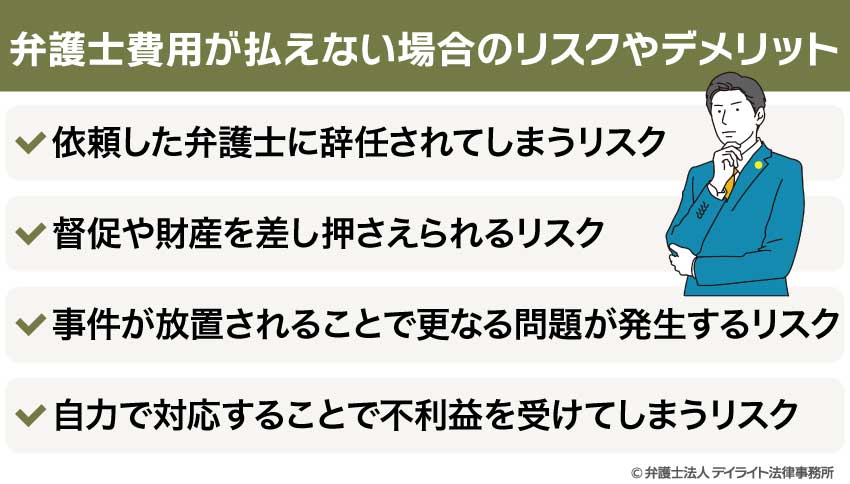

弁護士費用を支払えないと、依頼した弁護士に辞任され、督促や財産差し押さえのリスクに直面するだけでなく、問題がさらに複雑化するおそれがあります。

しかし、経済的な不安を抱える方でも、法テラスの利用や法律事務所の分割払いなどを活用することで、弁護士のサポートを受けることは十分に可能です。

この記事では、弁護士費用が払えない場合のデメリット、弁護士費用の一般的な内訳と債務整理の種類に応じた目安、そして費用が払えない場合の具体的な対処法などについて、弁護士が詳しく解説していきます。

目次

弁護士費用が払えない場合のリスクやデメリット

弁護士への依頼を検討されているものの、「弁護士費用が払えなかったらどうなるのだろうか?」と不安な方は少なくありません。

弁護士費用が支払えない事態に陥ると、当初期待していた問題解決どころか、むしろ状況が悪化してしまう可能性もあります。

以下では、弁護士費用が支払えなくなった場合のリスクやデメリットについて解説していきます。

依頼した弁護士に辞任されてしまうリスク

弁護士に費用が支払えないと、依頼した弁護士が事件から辞任してしまう可能性があります。

弁護士と依頼者との関係は、信頼関係と、契約に基づいた費用の支払いが前提となります。

そもそも、着手金が支払われない限り、弁護士は事件に着手することができません。

これは、弁護士が業務を開始するための初期費用であり、これがなければ、書類作成や業者との交渉、裁判所への出廷といった具体的な活動は一切進められないためです。

また、事件が進行している途中で弁護士費用が滞納された場合も、同様に深刻な事態を招きます。

弁護士は、費用が支払われない状態が続けば、事件処理を中断せざるを得なくなります。

例えば、必要な書類の提出が滞ったり、裁判の期日に弁護士が出席できなくなったりすることで、事件の進行が停滞し、最終的に依頼者の不利益につながる可能性が高まります。

最悪の場合、弁護士が信頼関係が失われたことを理由に委任契約を解除し、事件から辞任してしまうことも十分に考えられます。

この場合、それまでの弁護士の労力や、すでに支払われた着手金などが無駄になってしまうだけでなく、新たな弁護士を探す手間や時間、追加費用が発生するリスクも伴います。

特に、債務整理などのケースでは、弁護士が債権者と交渉し、和解案が成立寸前であったとしても、費用不払いによってその和解案が白紙に戻ってしまう危険性があります。

また、依頼をしている間は債権者からの督促が止まりますが、弁護士費用が払えず、弁護士が辞任すると、債権者は依頼者本人へ連絡することができるようになります。

これにより、これまで止まっていた債権者からの督促が再開され、精神的・経済的な負担が再びのしかかることになります。

督促や財産を差し押さえられるリスク

弁護士費用を滞納し続けると、弁護士側から費用の支払いを求める督促が行われます。

最初は電話やメール、書面による穏やかな連絡かもしれませんが、支払いが滞る期間が長くなれば、督促状が送付されることになります。

それでも支払いが確認できない場合、弁護士は法的な手段に訴える可能性があります。

具体的には、支払督促の申し立てや訴訟提起といった法的措置を取られ、裁判所を通じて弁護士費用の支払いを強制されることになります。

そして、裁判で弁護士側の請求が認められ、判決が確定すれば、最終的には給与や預貯金、不動産などの財産が差し押さえられる可能性があります。

これは、借金問題の解決のために弁護士に依頼したにもかかわらず、新たな形で自身の財産が危機に晒されるという、まさに本末転倒な状況と言えるでしょう。

財産の差し押さえは、生活に大きな支障をきたすだけでなく、精神的にも多大なストレスとなります。

事件が放置されることで更なる問題が発生するリスク

弁護士費用を支払えないことで弁護士が辞任したり、事件処理が中断したりすれば、依頼していた問題が解決されないまま放置されることになります。

これにより、例えば過払い金の時効が成立してしまったり、相手方からの法的措置に対して適切に対応できなかったりするなど、問題がさらに複雑化・深刻化する可能性があります。

借金問題は時間との勝負であることが多く、適切なタイミングで対応できなければ、取り返しのつかない事態に発展することもあります。

弁護士に依頼することで得られるはずだった、迅速かつ専門的なサポートを失うことは、問題を自力で解決しなければならないという、大きな負担を依頼者に課すことになります。

自力で対応することで不利益を受けてしまうリスク

弁護士費用が支払えないために自力で問題解決を図ろうとすることは、さらなる困難を引き起こす可能性があります。

特に、債務整理のような専門的な手続きを自力で行おうとした場合、以下のようなリスクに直面する可能性があります。

- 債権者からの督促・取り立てが継続する

- 交渉が成立しない、または不利な条件で和解してしまう

- 過払い金を見落とすリスク

まず、弁護士が介入した場合、「受任通知」を送付することで、債権者からの直接的な督促や取り立てが停止します。

しかし、ご自身で手続きを進める場合、この法的な効果を得ることができません。

手続きが長期化すれば、その間も精神的負担の大きい督促が続き、生活に大きな支障をきたすことになります。

また、個人が金融機関や貸金業者と直接交渉しようとしても、専門的な法律知識がない場合、相手にしてもらえない、あるいは非常に不利な条件で和解を迫られることがあります。

例えば、本来であれば将来利息を全額カットできるケースであっても、知識がないために少額の減額で合意してしまったり、交渉自体に応じてもらえなかったりする可能性があります。

金融機関側も、個人の交渉には時間を要することや、自社に不利益な和解を避けたいという思惑があるため、交渉自体が困難になる傾向があります。

さらに、過去に利息制限法の上限を超える金利で借入れを行っていた場合、「過払い金」が発生している可能性があります。

しかし、この過払い金の計算(引き直し計算)は非常に複雑で、専門的な知識と経験が必要です。

ご自身で取引履歴を取り寄せ、正確に計算することは極めて困難であり、もし過払い金が発生していたとしても、それを見落としてしまう可能性が高いです。

その結果、本来返済の必要がなかった、あるいは過払い金で相殺できたはずの金額を支払い続けてしまうことになりかねません。

このように、弁護士費用が支払えなくなることは、単に弁護士との契約関係が解消されるだけでなく、多岐にわたる深刻なデメリットを引き起こす可能性があります。

そのため、弁護士に依頼する際は、費用について十分に確認し、もし支払いが困難になった場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な対処法を検討することが極めて重要です。

弁護士に依頼した場合にかかる費用とは?

弁護士に依頼する場合に支払う必要がある弁護士費用は、一見すると複雑に感じられるかもしれませんが、その内訳を理解することで、安心して依頼を検討できるようになります。

弁護士費用は、事件の種類や内容、解決までの期間によって変動しますが、一般的にはいくつかの項目に分類されます。

弁護士に法律問題の解決を依頼する際にかかる費用は、主に以下の項目で構成されます。

法律相談料

法律相談料は、弁護士に正式に依頼する前に、法律問題について相談する際に発生する費用です。

多くの法律事務所では、30分あたり5,000円〜10,000円程度が一般的ですが、初回相談を無料としている事務所や、特定の分野(債務整理など)の相談を無料としている場合もあります。

正式に依頼に至った場合には、この相談料が着手金に充当されたり、無料になったりするケースもありますので、相談時に確認しておくと良いでしょう。

着手金

着手金は、弁護士と委任契約を締結し、事件の処理を正式に依頼する際に、その業務に着手してもらうために支払う初期費用です。

この費用は、事件の結果(成功・不成功)にかかわらず発生し、原則として返還されません。

着手金の金額は、請求する金額や、請求されている金額など、事件の経済的利益の額や事件の難易度によって算定されるのが一般的です。

例えば、請求額が高額になるほど、着手金も高くなる傾向があります。

一括払いが原則とされていますが、弁護士によっては分割払いや、事件解決後の後払いを認めるケースもありますので、個別の事情に応じて相談してみる価値はあります。

報酬金

報酬金は、弁護士による事件処理が終了し、その結果として依頼者が得た経済的利益(金銭の獲得、支払いの免除など)に応じて支払う成功報酬です。

報酬金の計算方法も、着手金と同様に、獲得した経済的利益の額に基づいて算定されるのが一般的です。

例えば、100万円の過払い金を回収できた場合、そのうちの15%〜25%など一定割合が報酬金として支払われることになります。

また、固定の報酬金が設定されるケースもあります。

報酬金は、相手方から支払われた金銭の中から充当されることが多いですが、そうでない場合の支払い方法についても、事前に弁護士と取り決めておくことが重要です。

日当

日当は、弁護士が事件処理のために遠方へ出張したり、裁判所や関係機関へ赴いたりする際に発生する費用です。

例えば、裁判の期日への出席、遠隔地での打ち合わせ、証拠収集のための現地調査などがこれに当たります。

日当の金額は、出張の時間や距離に応じて定められることが多く、半日や一日あたり数万円程度が目安となります。

実費

実費とは、弁護士が事件処理を進める上で実際に発生する費用のことです。

これは弁護士の報酬とは異なり、事件を遂行するために必要となる事務的な経費や、外部機関に支払う費用などが含まれます。

実費の具体的な内訳は、事件の内容や手続きの種類によって多岐にわたりますが、代表的なものとしては以下のような費用が挙げられます。

- 書類の送付や連絡にかかる郵送費・通信費

- 書類の作成や複製にかかる印刷費・コピー代

- 弁護士が移動する際にかかる交通費

- 住民票、戸籍謄本、登記簿謄本など事件処理に必要な公的書類を取得するための費用

- 訴訟費用

- その他:事件によっては、専門家(不動産鑑定士、医師など)への鑑定料、保証金などが実費として必要になることもあります。

これらの費用は、依頼する弁護士や法律事務所、事件の性質によって金額や発生タイミングが異なりますので、事前にしっかりと確認することが重要です。

債務整理の弁護士費用の目安

債務整理には、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」といった手続きがあり、それぞれ手続きの複雑さや裁判所の関与の有無が異なるため、弁護士費用も大きく変動します。

以下では、各債務整理手続きにおける弁護士費用の一般的な目安について解説していきます。

任意整理の弁護士費用

「任意整理」とは、裁判所を介さずに、弁護士が債権者(貸金業者など)と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長などを求める手続きです。

以下で解説する自己破産や個人再生といった債務整理手続きと異なり、任意整理は、裁判所への申立てが不要であるため、費用を比較的抑えられる傾向にあります。

一般的な弁護士費用の目安としては、債権者1社あたり5万〜15万円程度が相場とされています。

この費用には通常、初回相談料、弁護士が交渉に着手する際の着手金、交渉が成立し、和解に至った際に支払う解決報酬金が含まれます。

さらに、借金が減額された場合には減額された金額の約10%が減額報酬金として加算されることがあります。

また過払い金が発生しその回収に成功した場合には回収額の約20〜25%が過払い金報酬金として加算されることがあり、交渉による解決か、訴訟による解決かによってこの割合は変動することが一般的です。

加えて、債権者とのやり取りにかかる郵送費や通信費など、数千円程度の実費が別途必要となる場合もあります。

任意整理は、弁護士が受任通知を送付することで、債権者からの督促が一時的に停止するため、その間に弁護士費用の準備を進めることが可能な場合もあります。

多くの法律事務所が分割払いに対応しているため、費用の一括払いが難しい場合でも相談してみる価値はあります。

自己破産の弁護士費用

自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金の返済が不可能であることを認めてもらうことで、原則としてすべての借金の支払い義務が免除される手続きです。

裁判所が関与するため、弁護士費用に加えて裁判所への費用(予納金など)が発生する点が特徴です。

自己破産の手続きには、大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があり、それぞれ費用が異なります。

まず、「同時廃止事件」とは、破産者にめぼしい財産がなく、免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)がない場合に適用される、最も簡易な手続きです。

裁判所への予納金が比較的少額で済み(1万円〜3万円程度)、弁護士費用は30万円〜50万円程度が一般的です。

次に、「管財事件」は、少額管財事件と通常管財事件の2つに分けられます。

少額管財事件は、破産者に一定の財産がある場合や、免責不許可事由があるものの、申立人に代理人弁護士がついているため適切な監督のうえ手続きを進められると判断される場合に適用されます。

少額管財事件の弁護士費用の総額は60万円〜80万円程度が目安になります。

破産管財人が選任され、その報酬(引継ぎ予納金として20万円程度)が発生するため、同時廃止事件よりも費用が高くなります。

そして、通常管財事件とは、破産者に高額な財産がある場合や、複雑な免責不許可事由がある場合などに適用される、最も厳格な手続きです。

一般管財事件の弁護士費用の相場は、80万円〜100万円程度が目安となります。

破産管財人の報酬が高額(50万円程度)になるため、総費用も高くなります。

個人再生の弁護士費用

個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額してもらい、残りの借金を原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。

自己破産と同様に裁判所が関与するため、弁護士費用に加えて裁判所への費用が発生します。

この費用には、裁判所への申立手数料(収入印紙代として1万円程度)、官報掲載料としての予納金(1万2、000円から1万4、000円程度)、債権者への通知のための郵券代(3、000円から5、000円程度)といった裁判所費用が含まれます。

さらに、裁判所によっては個人再生委員が選任されることがあり、その報酬として15万円〜25万円程度が必要となる場合があります。

弁護士費用としては、着手金が30万円〜50万円程度、報酬金が10万円〜30万円程度が目安となります。

そのため、一般的な弁護士費用の目安は、総額で50万円〜100万円程度が相場といえます。

闇金の弁護士費用

闇金(ヤミ金)からの借金問題は、通常の貸金業者とは異なり、違法な高金利や執拗な取り立てが伴うため、弁護士による適切な対応が求められます。

闇金問題を根本的に解決するには、弁護士に依頼することが最も効果的であり、費用を惜しむべきではありません。

闇金問題の弁護士費用の目安は、1社あたり5万円から10万円程度が着手金として発生し、解決後の報酬金が加算される形が一般的です。

解決後の報酬金には、闇金業者との交渉が完了し取り立てが停止した場合の基本報酬(1社あたり5万~10万円程度)、請求されていた金額を減額できた場合の減額報酬(減額分の約10%~20%)があります。

その他、郵送費や通信費など、数千円から数万円程度の実費が別途必要となる場合もあります。

多くの弁護士事務所が、闇金問題の特殊性を理解し、費用の分割払いや、状況に応じた柔軟な対応を行っていますので、まずは相談してみることが解決への第一歩となります。

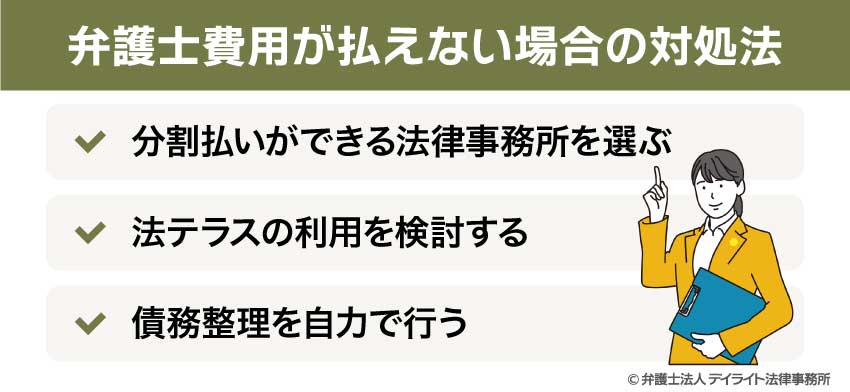

弁護士費用が払えない場合の対処法

分割払いができる法律事務所を選ぶ

弁護士費用が支払えない場合、まずは、分割払いが可能な法律事務所を選ぶことが重要です。

多くの法律事務所では、依頼者の経済状況を考慮し、弁護士費用の分割払いに対応しています。

特に、債務整理の弁護士費用については、契約を交わして弁護士が業務を開始する際に支払うのが一般的ですが、これを数回に分けて支払うことができる法律事務所が増えています。

弁護士に債務整理を依頼することで、債権者への返済が一時的にストップする期間を活用し、弁護士費用を準備できることがあります。

弁護士が債務整理の依頼を受けたことを債権者に通知する「受任通知」を送付すると、貸金業法に基づき、債権者は債務者への直接的な督促や取り立てを行うことができなくなります。

これにより、和解が成立するまでの間、毎月の返済義務が免除されるため、その期間に生活を立て直しつつ、弁護士費用を積み立てていくことが可能になります。

弁護士費用が分割払い可能であれば、この間に無理なく支払いを続けていけるでしょう。

事務所によっては、3回から6回程度の分割払いに対応している場合もありますので、一括での支払いが困難であっても、まずは相談してみるべきでしょう。

ただし、分割払いで応じてもらえた場合でも、約束した支払いについては必ず行うようにしましょう。約束した支払いができなくなると、依頼を受けた弁護士としても、依頼者のことを信用ができなくなり、辞任されても仕方がない状態となります。

法テラスの利用を検討する

経済的に特に余裕がない方にとっては、法テラス(日本司法支援センター)の利用を検討することが非常に有効な選択肢となります。

法テラスが提供する「民事法律扶助制度」は、経済的に困難な人々に対して、無料の法律相談や、弁護士費用の立て替えを行う制度です。

この制度を利用することで、手元にまとまったお金がなくても弁護士に依頼することが可能になり、立て替えてもらった費用は原則として月々5、000円または10、000円程度の分割払いで、3年以内を目安に返済していくことができます。

法テラスの弁護士費用を免除できる?

法テラスの民事法律扶助制度を利用して立て替えてもらった弁護士費用は、原則として返済義務が生じますが、特定の条件下ではその返済が猶予されたり、免除されたりする場合があります。

例えば、生活保護を受給している期間中は、立て替え費用の返済が猶予されます。

さらに、債務整理の手続き後も引き続き生活保護を受給している状態が継続するなど、経済的に著しく困難な状況が認められる場合には、立て替えられた費用の返済が免除される可能性もあります。

法テラスの民事法律扶助制度を利用するためには、収入や保有資産が一定額以下であること、そして借金の減額や免除の見込みがあることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。

具体的な利用条件や手続きの詳細については、法テラスに確認する必要があります。

※デイライトでは法テラスの利用はできません。

分割払いについてはご相談に応じておりますので、弁護士にまずはご相談ください。

債務整理を自力で行う

弁護士費用が払えない場合には、債務整理をご自身で行うことも考えられます。

この場合、費用は印紙代や切手代などの実費のみに抑えられます。

債務整理の手続きや債権者との交渉には専門的な法律知識と経験が必要であり、一般の方が適切な書類を揃えたり、交渉をスムーズに進めたりすることは非常に困難です。

さらに、過払い金が発生している場合でも、正確な引き直し計算を行うことが難しいため、本来取り戻せるはずの過払い金を見落としてしまうリスクがあります。

自己破産の手続きにおいても、一定の財産がある場合に費用を抑えられる「少額管財」は弁護士に依頼した場合にのみ利用できる制度であり、ご自身で行う場合は利用できません。

これらのデメリットを考慮すると、時間や労力、そして手続きの確実性を確保するためにも、専門家である弁護士に依頼することを強くおすすめします。

弁護士費用が払えないときのよくあるQ&A

![]()

弁護士費用が高すぎる!払わなかったらどうなる?

- 依頼した弁護士に辞任される

- 督促や財産差し押さえられる

- 事件が放置されることで更なる問題が発生するリスク

- 自力で対応することで不利な内容な和解してしまうリスク

- お金がない人でも弁護士に頼める方法はありますか?

収入や資産が一定基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の「民事法律扶助制度」を利用できる可能性があります。

立て替えてもらった費用は、月々5,000円から10,000円程度の無理のない分割払いで返済することが可能です。

また、生活保護受給中など、特定の条件を満たせば、返済が猶予されたり免除されたりする場合があります。

まとめ

弁護士費用が払えない場合、依頼した弁護士に辞任され、督促や財産差し押さえのリスクに直面するだけでなく、問題がさらに複雑化する恐れがあります。

また、自力での対応は、不利益な結果を招く可能性が高いことを理解しておく必要があります。

しかし、弁護士費用は分割払いが可能な事務所も多く、弁護士が介入することで債権者からの督促が止まる期間を活用し、費用を準備することもできます。

特に、経済的に困難な方には、法テラスの民事法律扶助制度があり、弁護士費用の立て替えや、状況に応じた返済猶予・免除の可能性があります。

(※デイライトでは法テラスの利用はできません。分割払いについてはご相談に応じておりますので、弁護士にまずはご相談ください。)

借金が返せなくてお困りの場合には、弁護士に相談したうえで、債務整理など適切な対応を検討する必要があります。

デイライト法律事務所では、破産再生部を設けており、借金問題に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。

借金に関するご相談は初回無料でご相談いただけます。

まずは一度ぜひご相談ください。