少年法とは?何歳まで適用される?改正点をわかりやすく解説

少年法は、少年が起こした刑事事件(少年事件)についての処理方法を定めた法律です。

犯罪を処理する手続きは刑事訴訟法という法律に定められていますが、少年には成人と異なった特徴があるため、その特則として少年法が整備されているのです。

少年法を理解するためには、少年の特徴を踏まえた上で、成人の場合と比較してどのように扱いが異なっているのかを把握することが欠かせません。

この記事では少年法について、少年の定義や、少年法の目的や意義、適用年齢や成人の場合との相違などについて、弁護士が解説します。

目次

少年法とは?

少年法は、少年が起こした刑事事件(少年事件)についての処理方法を定めた法律です。

通常の犯罪は刑事訴訟法という法律に従って処理されますが、少年事件については、犯人が少年であるという特徴があります。

少年は成人と異なる性質があるため、成人とまったく同じように扱うのは適切とはいえません。

そこで少年事件については、刑事訴訟法の適用を制限し、少年の特性を考慮した少年法に従って処理するものとされているのです。

少年とは

少年法における「少年」とは、20歳未満の者をいいます(少年法2条1項)。

従来は、少年と未成年はイコールでしたが、成人年齢が18歳に引き下げられたことから、18歳と19歳については、「成人ではあるが、少年法上では少年に当たる」という状態となっています。

18歳と19歳は、少年法上では「特定少年」という言い方をします。

なお、「少年」に当たるかは年齢が基準ですので、20歳未満の少女も少年法上の「少年」に当たります。

少年法の目的

少年法の目的は法律上、少年の健全な育成のため、非行少年の性格矯正及び環境調整を行うとともに、少年事件について特別な措置を講じることであるとされています(少年法1条)。

少年の犯罪に対しては、時に刑罰をもって臨むこともあるものの、主眼はあくまで処罰ではなく少年の健全な育成を目的としているのです。

このような考え方は、「保護主義」と呼ばれます。

少年法は必要なの?いらないのでは?

少年法については、少年法は甘い、特別扱いすべきではない、という意見があります。

被害者の立場からすると、たとえば1万円を盗まれた場合、加害者が誰であろうと被害額は1万円であって、犯人が少年だからといって受ける被害が軽減されるわけではありません。

被害者にとっては加害者が少年であろうとなかろうと被害は同一ですので、成人同様に厳しく罰してほしいという処罰感情を抱くこと自体は自然です。

少年法の必要性については、少年の特徴(成人との違い)と、少年法の存在意義に直目して検討すべきです。

少年の特徴|少年の「可塑性」とは?

少年法の解説書などでは、「少年には可塑性(かそせい)がある」といった表現が頻繁に登場します。

「可塑性」とはもともとは物体の性質を表す言葉で、力を加えて変形させたときに、変形したままの形状でとどまろうとする性質を指しています。

たとえば指で押したときに、ゴムボールのように元に戻ろうとするのではなく、粘土のように押した形のままでとどまる物体が、可塑性がある物体ということです。

少年は適切な矯正教育を施すことにより、元の非行少年に戻らずに更生した状態を保ちやすい傾向があると考えられており、このような少年の性質を可塑性があると表現するのです。

もちろん、成人であっても更生して立ち直る可能性は十分ありますので、大人には可塑性がないということではありません。

しかし、少年はまさに人格の形成途上にあって、未熟な反面柔軟性に富むことから、特に可塑性が高いと考えられています。

少年の可塑性という特徴を念頭において少年法を眺めてみると、処罰よりも教育という保護主義の発想がより理解できるのではないでしょうか。

少年法の存在意義|少年の検挙人数の減少

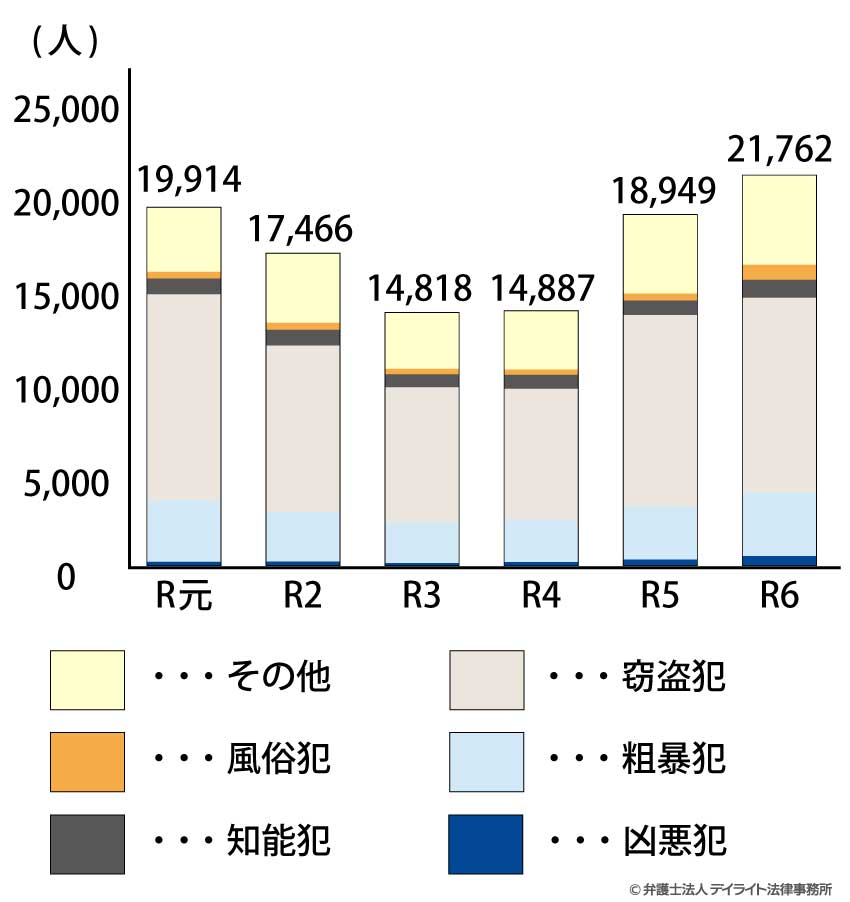

統計によれば、刑法犯の少年の検挙人数は、令和元年から徐々に減少していたものの、令和4年から上昇に転じ、令和6年は2万1762件に達しました。

上のデータから、日本の社会全体として、少年犯罪へ適切に対応していく必要性は高いと考えられます。

犯罪少年の保護や教育と、被害者の処罰感情への配慮のバランスは非常に難しい問題であり、慎重に議論を深めていく必要があります。

しかし、少なくとも少年法がまったく不要ということにはならないといえるでしょう。

少年法での犯罪の処遇

少年法が適用された場合、犯罪行為であっても刑法上の刑罰が科されないことがありますが、何らのお咎めなしということではありません。

少年審判の結果必要があると判断されれば、「処罰よりも教育」という前記の保護主義の理念のもと、刑罰に代えて「保護処分」という措置が取られることがあります。

保護処分には保護観察や少年院送致などがありますが、いずれもあくまで矯正教育の手段であって、刑罰とは異なります。

少年法の適用年齢

少年法は何歳まで適用される?

少年法上の「少年」とは20歳未満の者をいいますので、少年法は20歳未満に適用される法律といえます。

ただし、少年法の中にもさまざまな規定があり、規定ごとに適用される年齢が異なっています。

このため、実際に少年法の適用があるかは、それぞれの規定が対象としている年齢を逐一確認する必要があるのです。

刑法の適用年齢

刑法は、犯罪に関してその内容とそれに対する罰則を定めた最も基本的な法律です。

刑法の適用には年齢制限があり、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と定められています(刑法41条)。

引用元:刑法|電子政府の総合窓口

14歳を基準としているの?

14歳未満の若年者については、物事の善悪を判断する能力が十分備わっておらず、刑罰を科す前提を欠くと考えられているためです。

このように、善悪の判断が不十分で責任を問えないことを、法的には「責任能力がない」という言い方をします。

14歳未満の者については、少年法の適用以前に、そもそも刑法によって処罰されることがないとされているため、「刑事未成年」と呼ぶことがあります。

逆に言うと、刑事未成年でない14歳以上の少年が犯した犯罪については、刑法によって処罰される余地があるということになります。

少年の年齢と処遇の関係

少年法は20歳未満を対象とした法律ですが、20歳未満を一律に扱っているわけではなく、年齢に応じて異なった取り扱いとしています。

少年が犯罪に当たる行為を行った場合の少年法上の取扱いは、次のようになります。

| 年齢 | 呼び方 | 取り扱い |

|---|---|---|

| 14歳未満 | 触法少年 | 保護処分のみ(刑法の規定により処罰されることはない) |

| 14歳以上17歳以下 | 犯罪少年 | 原則として保護処分だが、一部の犯罪については処罰 |

| 18歳及び19歳 | 犯罪少年(特定少年) | 原則として保護処分だが、17歳以下より処罰となる場合が広い |

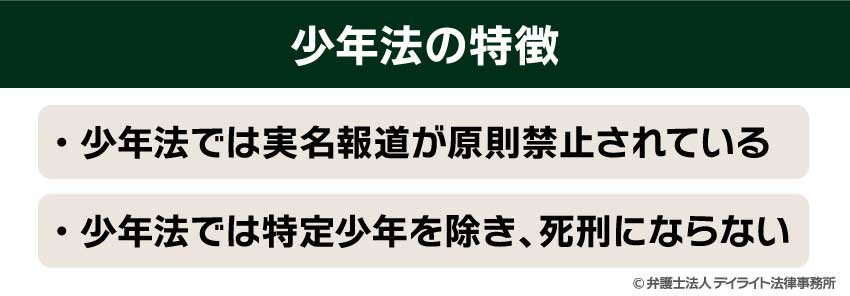

少年法の特徴

少年法では、保護主義の考え方を基本としつつ、一部の事件については成人同様に刑事罰を科すという仕組みになっています。

以下では、少年法の特徴をさらに深く解説します。

少年法では実名報道が原則禁止されている

少年法では、犯罪を犯した少年について、実名で報道することが禁止されています。

禁止の対象は氏名のほか、年齢、職業、住居、容ぼう等によって本人を推知できるような記事であり、「推知報道の禁止」と呼ばれます。

引用元:少年法|電子政府の総合窓口

法律上直接規制されているのは、「新聞紙その他の出版物」ですが、テレビやラジオなどの他のマスメディアも、自主規制の形でこの原則に従っています。

実名報道しない理由

犯罪が実名で報道されると、本人にとって不名誉な事実が広く周知されることになります。

実名報道によって生じるこのような不利益は、成人の場合は、一種の社会的制裁として受忍すべきものと考えられています。

他方で少年法は、保護主義の原則の下、少年の立ち直りを目指しています。

にもかかわらず、少年の実名が報道されてしまうと、少年の更生や社会復帰の機会が奪われるといった悪影響が懸念されます。

そこで非行少年の更生の妨げとならないよう、少年法は実名報道を禁じているのです。

実名報道禁止の例外

以上のように、少年法では実名を含めた推知報道が禁止されています。

ただし、特定少年の起こした事件で正式に起訴された場合には、成人の刑事事件と同様の扱いとなり、実名報道の禁止は適用されません(少年法68条)。

実名報道の禁止が適用されなくなる条件は、少年が特定少年に当たることと、起訴されたことです。

特定少年は成人であって一定の責任を問い得ることと、起訴されたということは保護処分ではなく刑罰を科すのが適当と判断されたといえることから、報道についても成人と同様に扱って良いという考えに基づくものです。

少年法では特定少年を除き、死刑にならない

少年法では、犯行時に18歳未満であった者、つまり特定少年以外の少年については、死刑を科すことができません。

仮に死刑が相当な事案であれば、死刑の代わりに無期拘禁刑となります。

死刑は極刑ともいわれるとおり、生命をもって罪を償わせる究極の刑罰です。

少年は成長途上の段階にあり未成熟である上、可塑性も高いと期待できるので、ただの1度も更生の機会を与えずに命を奪うのは、いかに凶悪な犯罪を犯したとしても、あまりに酷といえます。

そこで特定少年以外の少年については、死刑の対象外とされているのです。

なお、特定少年以外の少年が無期拘禁刑相当の罪を犯した場合は、これを有期刑とすることができますが、こちらは死刑と異なり必ず無期拘禁刑が回避されるというわけではなく、裁判官の判断によることになります(少年法51条)。

引用元:少年法|電子政府の総合窓口

少年と成人の刑事事件の違い

少年法は、犯罪処理の原則である刑事訴訟法を、少年の特徴に配慮してアレンジしたものという見方ができます。

ここまで解説してきた少年法の特徴を成人の場合と比較すると、以下のようになります。

| 成人 | 少年 | |

|---|---|---|

| 目的 | 主に制裁 | 主に教育 |

| 手段 | 刑罰 | 保護処分 |

| 手続き | 刑事裁判 | 少年審判 |

| 死刑 | あり得る | 特定少年以外はなし |

| 実名報道 | 規制なし | 原則禁止 |

少年が罪を犯した場合の流れ

少年事件の流れは、触法少年(14歳未満)、犯罪少年(14歳以上17歳以下)、特定少年(18歳及び19歳)かで違いがあります。

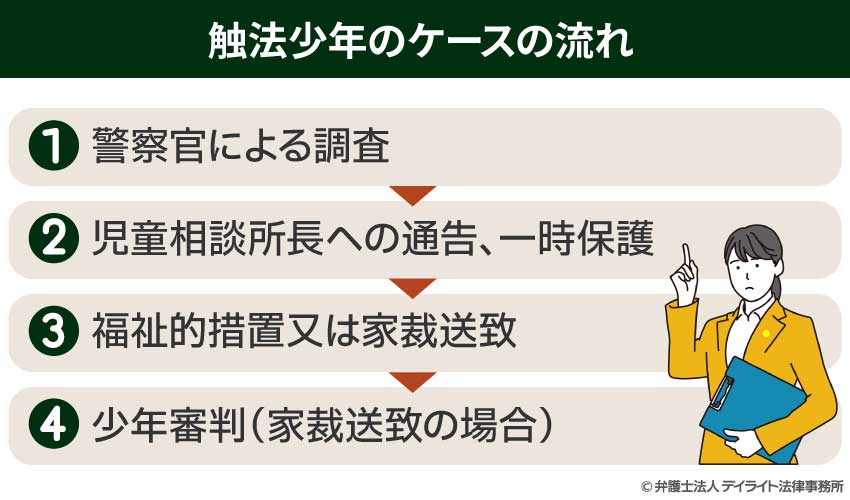

触法少年(14歳未満)が罪を犯した場合の流れ

触法少年の場合の流れは下図のとおりです。

①警察官による調査

触法事件は犯罪ではないため、警察官による「捜査」は許されませんが、捜査の代わりに「調査」が実施されます。

②児童相談所長への通告、一時保護

警察官は調査の結果、事件が重大である場合や、少年審判に付すことが適当と判断したときは、事件を児童相談所長に送致します(少年法6条の6第1項)。

児童相談所は、必要があると認めるときは、一時保護という形で少年を保護することがあります(児童福祉法33条1項)。

③福祉的措置又は家裁送致

通告を受けた児童相談所は調査を行い、執るべき措置を決定します。

措置は大別すると、福祉的措置と家庭裁判所送致に分けられます。

福祉的措置とは、児童福祉法に基づいて児童相談所自身が行う措置であって、児童や保護者に対して訓戒を加えたり、誓約書を提出させたりといった措置となります(児童福祉法27条1項1号ないし3号)。

また、家庭裁判所の審判に付すことが適当と認めるときは、児童を家庭裁判所に送致します(同項4号)。

④少年審判(家裁送致の場合)

触法少年であっても、家裁送致の措置が取られた場合は、通常の少年事件と同様の流れとなります。

具体的には、少年審判によって少年の処遇が決定され、必要に応じて、保護観察や児童福祉施設送致などの保護処分が出されます。

犯罪少年(14歳以上17歳以下)が罪を犯した場合の流れ

犯罪少年の場合でも、手続きの大まかな流れは14歳未満の場合と同じです。

ただし、次の点で違いがあります。

逮捕される可能性がある

14歳以上の場合、刑事罰を受ける可能性があるため、「調査」ではなく「逮捕」される可能性があります。

逮捕ではなく、「補導」されるケースが多いのですが、逮捕される可能性があるという点が特徴的です。

逮捕されると、48時間以内の身柄拘束に加えて、その後24時間以内に検察官が勾留請求をするかどうかを判断します。

勾留は最大20日間ですので、合計23日間、自宅に帰れない可能性があります。

刑事裁判の可能性がある

犯罪少年(14歳以上17歳以下)が罪を犯した場合も、基本は家裁送致です。

しかし、犯罪の内容が相当悪質なケースである場合、家裁ではなく、検察官に送致(逆送)されます。

そして、検察官送致となった場合、大人と同様に刑事裁判を受けることとなります。

刑事裁判となれば、刑罰を受ける可能性が高いでしょう。

懲役刑となった場合は、少年刑務所へ収監されることとなります(16歳未満の者は少年院への入院)。

特定少年(18歳及び19歳)が罪を犯した場合の流れ

特定少年については、基本的には犯罪少年(14歳以上17歳以下)の流れと同じです。

大きな違いとしては、特定少年の場合、検察官送致に送致(逆送)される可能性が高いということです。

つまり、刑事裁判となり、刑事罰を受ける可能性が高くなります。

この点ついては、後ほどくわしく解説します。

少年法の改正のポイント

少年法は社会情勢の変化などに応じて適宜改正されており、直近では令和3年に改正されています。

少年法が改正されたきっかけ

少年法は、少年による重大事件をきっかけに「もっと厳しくするべきだ」という議論が巻き起こりやすく、主に厳罰化の方向で改正されてきた経緯があります。

ただし、令和3年の改正については、民法で成人年齢が18歳に引き下げられたことを受け、これとの整合性を図るための改正となります。

特定少年の新設

令和3年の改正においては、「18歳から成人になる以上、刑事責任も大人と同様に負わせるべきだ」という立場と、「少年としての可塑性が法改正によって失われるわけではないので、処罰よりも教育するのが適当である」という2つの立場から議論されました。

その結果、18歳と19歳については「特定少年」と位置づけることで、少年法の適用対象としつつも、それ以前よりも保護を弱めてより責任が問われやすいような改正となりました。

原則逆送事件の拡大

特定少年とそれ以外の少年の大きな違いは、特定少年の方が、原則逆送事件がより広く定められている点です。

原則逆送事件とは、「原則として検察官へ送致(逆送)しなければならない事件」のことです。

「逆送」とは、事件の送致を受けた裁判官が、保護処分ではなく刑事罰を科すのが相当と判断して、事件を検察に送り返すことをいいます。

少年法は保護主義の思想の下、刑罰よりも保護処分という考え方を基本としていますが、一定の重大事件については、逆送して刑罰を科すことを原則としています。

これが原則逆送事件であり、特定少年については、原則逆送となる対象事件がより幅広くなっています。

つまり、特定少年のほうがより刑事責任を問われやすくなったということです。

従来の少年法が原則逆送事件としていたのは、「16歳以上で故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた場合」でした(少年法20条2項)。

特定少年ではこれに加え、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件」についても、原則逆送の対象となっています(少年法62条2項2号)。

これはあくまで原則ですので、犯行の性質や少年の性格などの諸般の事情を考慮した結果、刑事処分以外の措置が適当と判断されれば、逆送されずに保護処分となることもあり得ます。

原則逆送の対象事件を起こした場合、保護処分ではなく刑事罰が原則とされていることでより成人に近い責任の問われ方をする一方、上記のような例外的な事情の有無が慎重に判断されることにより、なお少年として一定の保護が及んでいるということができます。

少年法についてのよくあるQ&A

![]()

少年法は甘すぎないですか?

少年法が処罰ではなく保護処分を原則としていることから、少年法は甘いといわれることもあります。

しかし、少年法では、刑罰の代わりに保護処分が科されるなど、矯正に向けた教育が施されます。

一方、成人であれば必ず処罰されるかというと、実際は微罪処分や不起訴処分で終わる事件も多く、起訴される事件は一部にとどまっています。

このように冷静に見てみると、少年法の処遇は成人と比較して甘いとはいえず、少年の更生のためのより手厚い制度になっているといえるでしょう。

![]()

少年法で18歳は未成年ですか?

少年法では、18歳は「特定少年」とされており、少年の中でもむしろ成人に近い位置づけとされています。

![]()

少年法が廃止されない理由とは?

具体的には、少年は可塑性が高く、矯正教育による更生が見込めることや、判断能力が不十分で成人と同等の責任を問うことが適当ではないといった点が挙げられます。

少年法については厳罰化方向の意見があることも事実ですが、少年と成人をまったく同列に扱うことができない以上、少年法が廃止されることはないと考えられます。

![]()

少年法で一番重い罪は何ですか?

まとめ

この記事では少年法について、少年の定義や、少年法の目的や意義、適用年齢や成人の場合との相違などについて解説しました。

記事の要点は次のとおりです。

- 少年法は、少年が起こした刑事事件(少年事件)についての処理方法を定めた法律である。

- 少年法上の「少年」とは、20歳未満の者をいう。

- 14歳未満の者は、刑法の定めにより犯罪を犯しても罰せられることがなく、少年法上は「触法少年」となる。

- 成人年齢の引き下げに伴って少年法が改正され、18歳及び19歳の少年は「特定少年」とされることになった。

- 特定少年では、原則逆送事件が拡大されているほか、起訴された場合には実名報道が許されるなど、より成人に近い位置づけとなった。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

ご相談の流れは以下をご覧ください。

少年事件のよくある相談Q&A

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか