前歴とは?デメリットや前科との違い【弁護士が解説】

前歴とは、刑事事件の容疑者として捜査対象となった経歴のことをいいます。

刑事事件に関与したとき、前歴がつくのではないかと不安に思うかもしれません。

前歴の具体的な影響や、それを回避するための方法を知ることは、トラブル防止のために重要です。

この記事では、前歴について、その意味や前科との違い、デメリット、前科・前歴を回避するポイントなどを、弁護士が解説します。

前歴について関心がある方はぜひ参考になさってください。

目次

前歴とは?

前歴とは、刑事事件の容疑者として捜査対象となった経歴のことをいいます。

「前科」という言葉は聞いたことがあっても、「前歴」についてはやや聞き慣れないかもしれません。

刑事事件において重要となる「前歴」について、まずは基本的な意味から解説していきます。

刑事事件の前歴の意味

刑事事件における前歴とは、刑事事件の容疑者として捜査対象となった経歴のことをいいます。

前歴がつく典型例としては、たとえば犯罪の容疑者として警察に逮捕されるケースがあります。

ただし、前歴がつくのは、必ずしも逮捕されるケースには限りません。

刑事事件の捜査では、容疑者を逮捕せずに任意の事情聴取をすることもあります。

前歴とは、犯罪の容疑者として捜査対象となった経歴のことですので、逮捕されるケースばかりではありません。

たとえ任意の事情聴取であれ、一度そのような形で捜査対象となった場合、その時点で前歴がつきます。

その後どのような処分となったかは、前歴に影響を与えません。

起訴されて有罪となった場合はもちろん、無罪判決となったり不起訴となったりした場合であっても、前歴がつくことには変わりありません。

後に無罪や不起訴になったとしても、捜査対象となったという事実自体は変わらないためです。

これらの記録は、警察や検察の内部データベースに保管され、将来の捜査や処分の判断材料として使用されることがあります。

前歴と前科との違い

前歴と前科は一見すると類似している言葉ではありますが、異なる概念です。

前科とは、刑事裁判において有罪判決が確定し、刑罰を科せられた記録のことを指します。

つまり、刑事裁判によって有罪が確定したケースを前科と呼びます。

これに対して、前歴は前述のとおり、逮捕などで捜査の対象となった経歴のことをいいます。

その後の処分がどうなったかを問いませんので、前歴のみで終わることもあれば、その後有罪判決となって前科までつくこともあるということです。

前科は、犯罪を犯して有罪となったということですので、資格制限などの法的な制約が生じることがあります。

他方で前歴は、極端な例では、誤認逮捕のようにまったく犯罪に関与していない場合であってもつくことがあります。

このため、法律的には、前歴の存在をもって直接的に不利な扱いを受けることがないのが原則です。

前科についての解説は、以下のページをご覧ください。

前歴と逮捕歴との違い

逮捕歴はその文字通り、逮捕された経歴のことを指します。

一方、前歴は捜査の対象となった経歴のことであり、逮捕される場合だけでなく、任意の事情聴取などにより捜査対象となった場合も含みます。

つまり、逮捕歴は前歴の一種ということです。

前歴がつく影響とデメリット

前歴は、単に捜査の対象となったという事実に関するものです。

前科と異なり、法的な刑罰記録ではありません。

このため、前歴があることによって直接的に不利な扱いを受けることはないのが原則です。

しかし、前歴があることで、実生活においてさまざまなデメリットが生じるおそれがないわけではありません。

ここでは、前歴がつくことによって生じる具体的な影響やデメリットについて詳しく解説します。

就職活動への影響

前歴があると、場合によっては就職活動において不利になることがあります。

前科については、履歴書の「賞罰欄」に記載する必要があると考えられています。

前科は有罪判決の確定を意味し、そのような経歴は賞罰の「罰」に該当するためです。

他方で、前歴だけでは刑罰が科されていないため、「罰」には当たりません。

このため、前歴は履歴書の賞罰欄に記載する必要はありません。

特に申告する必要もないため、その意味では、前歴が就職に影響を及ぼすことはないと考えられます。

ただし、前歴の中でも逮捕歴がある場合は、その際の報道がインターネット上に残っているなどして、採用担当者に発見される形で発覚することがあり得ます。

資格取得への影響

弁護士や公務員など、一定の資格職については、前科がある場合に資格取得に制限が設けられています。

制限はほとんどの場合、「拘禁刑以上の刑に処せられた者」に対して設けられています。

つまり、資格の取得制限は前科についてのものであり、単なる前歴によって資格取得が制限を受けることはありません。

社会的信用の低下

前歴があることが周囲に知られると、社会的信用が低下する可能性があります。

特に、小さなコミュニティでは、逮捕された事実が噂として広がりやすいです。

法的には無罪推定の原則がありますが、一般社会では、逮捕されただけで犯人扱いされるという実情もあります。

逮捕の事実のみが大きく取り上げられ、その後の不起訴処分などの結果は追跡報道されないことも珍しくありません。

その情報が長期間残り続け、名誉や評判に影響を与え続けるケースもあります。

再犯時の不利益

前歴の記録は、警察や検察のデータベースに長期間保存されます。

前歴がある場合、再び同様の疑いで逮捕されると、起訴される可能性が高まります。

検察官は、起訴・不起訴の判断をする際、前歴の有無を重要な要素として考慮するためです。

また、裁判になった場合も、前歴が情状として考慮され、刑罰が重くなる可能性があります。

法的には、前歴があると罰則が重くなるといった定めがあるわけではありません。

しかし、裁判官はさまざまな事情を総合的に考慮して判決を下すため、前歴の存在を考慮することもないとはいえません。

そのため、前歴がある人は、より慎重な生活態度が求められることになります。

前歴があるとなれない職業

前歴があるとしても、そのことだけで就職が制限される職業はありません。

前歴は、あくまでも捜査対象となった事実上の記録であり、前科とは異なります。

資格取得と同じく、前科となれば話は別ですが、前歴が付いただけの場合は、それが直接的な就職の制限とはなりません。

ただし、前歴とはいえ、就職に事実上不利になるケースもあります。

身元確認が厳格なケース

前歴の情報は、警察や検察が厳格に管理しており、簡単に調べられるものではありません。

ただし、まさにその警察や検察などに就職しようという際には、前歴も含めた厳格な身元確認が行われる可能性もあります。

警察や検察において、採用時に前歴の有無を確認することが公に明示されているわけではありません。

しかし、適性の高い人材を採用するための重要な判断材料として、前歴照会が行われている可能性があります。

犯罪捜査に携わるという職業の性質上、前歴も含めた厳格な身元確認が行われている可能性もないとはいえないでしょう。

逮捕歴が問題となるケース

会社は、一度採用した従業員を簡単に解雇することができないため、採用時には慎重になる傾向があります。

そのため、応募者の氏名をインターネットで検索するなどして過去の逮捕歴が明らかになった場合、リスクを避けるために採用を控える可能性があります。

特に、逮捕歴が報道などで公開されている場合は、採用担当者の目に留まりやすく、結果として就職活動に不利に働くことがあります。

このようなリスクは、職種のいかんを問わずあらゆる職業で生じる可能性があります。

ワンポイント:日本版DBSについて

児童生徒に対する性加害を防止するため、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」が制定され、令和8年までに施行される予定です。

同法の中心となるのが、「日本版DBS」という制度です。

DBSとは、「Disclosure and Barring Service」の略で、「前歴開示および前歴者就業制限機構」と訳されます。

これは、教員や保育士といった子どもに関わる職業について、学校側に過去の犯罪歴の照会を義務づけるものです。

児童生徒に対する性犯罪の再犯率が高いことから、そのような罪の前科を有する者を現場から排除することによって、児童生徒の性被害を防止するための制度です。

現在のところ、日本版DBSの対象は、有罪判決の確定した者、すなわち「前科」に限られており、「前歴」は対象に含まれません(こども性暴力防止法2条8項)。

参考:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律|e-Gov法令検索

しかし、この制度はこれから運用が開始されるところであり、今後の運用状況しだいでは、前歴の取り扱いが変更される可能性もあります。

一定の犯罪歴を有することを就職の制限とする新たな制度であり、今後の運用が注目されます。

前歴はいつまで残る?

前歴には事実上の不利益が伴う可能性があるため、前歴がいつまで残るかは重要な問題です。

前歴の記録は、警察や検察の犯罪経歴データベースに保存されます。

警察の内部記録としての前歴は、法律上明確な抹消期間が定められておらず、正確な取り扱いの基準は不明です。

前歴のデータは捜査資料の一種であり、将来の事件捜査において利用できる可能性があります。

そのようなことからすると、あえて抹消する理由もないと考えられ、半永久的に残されている可能性もあります。

ただし、そのような記録は極秘の取り扱いであり、一般の人が調べることはできません。

前歴によって法的な不利益を直接被ることはなく、前歴のデメリットの多くは、逮捕歴が明らかになることによって生じる事実上のものです。

このようなことからすると、前歴はいつまでも残るが、問題はもっと別のところにある、といえるかもしれません。

いずれにしても、はじめから前歴がつかないようにするのが最善といえるでしょう。

逮捕された後はどうなる?

逮捕されると、その時点で前歴がつきます。

ただし、事件はそこで終わりではなく、むしろその後の流れによって、さまざまな処分があり得ます。

特に、前歴と前科では不利益の程度が大きく異なるため、前科がつくことを回避することが重要になります。

逮捕されると取り調べを受ける

逮捕されると、まず警察での取り調べが行われます。

通常の逮捕の場合、警察に最大で48時間、容疑者として拘束されます。

その間に検察官に送致され、24時間以内に、勾留を請求するか否かが判断されます。

検察官が勾留を請求し裁判官がこれを認めると、さらに最大10日間(延長されれば最大20日間)拘束されます。

なお、きわめて軽微な犯罪の場合、検察官へ送致されることなく釈放されるケースもあります。

検察官が起訴・不起訴を判断する

勾留期間中も取り調べは続き、最終的に検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。

起訴されると、事件は裁判所に移り、刑事裁判が開始されます。

裁判の結果、有罪判決が確定すれば「前科」となります。

一方、無罪判決が出た場合は前科にはなりませんが、逮捕や起訴された事実は前歴として残ります。

このように、刑事手続きでどのように処分されるかによって、前科になるか前歴になるかが分かれます。

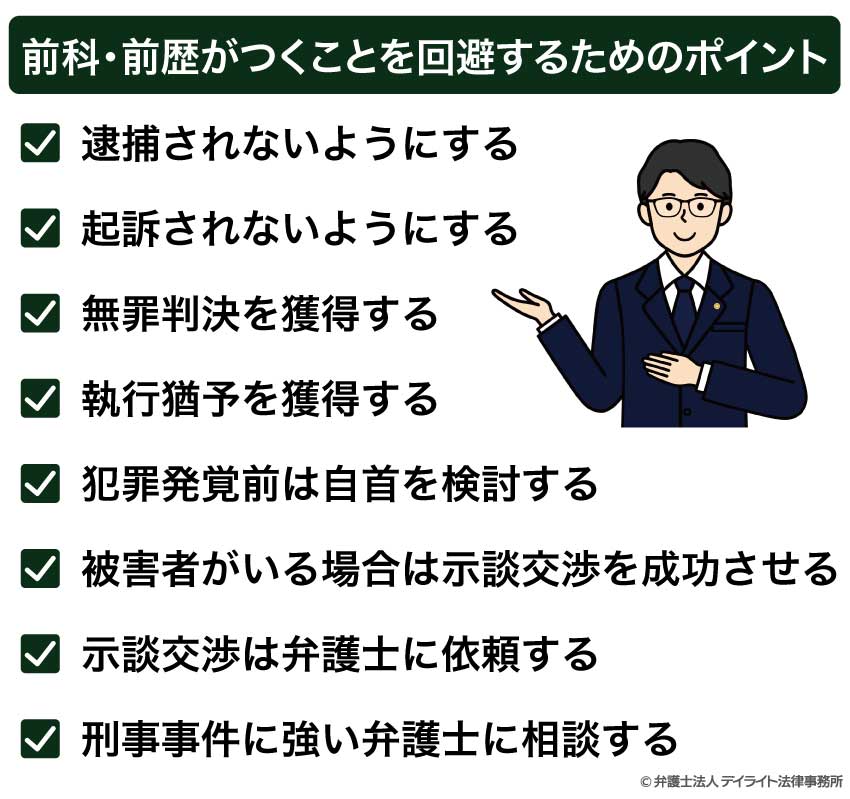

前科・前歴がつくことを回避するためのポイント

前科と前歴は、重みやデメリットの程度が異なりますが、いずれにしても回避できるに越したことはありません。

前科や前歴がつくことを回避するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

犯罪に巻き込まれる可能性がある場合や、すでに何らかの疑いをかけられている場合、これらの対策を知っておくことは非常に重要です。

ここでは、前科・前歴を回避するための具体的な方法について解説します。

逮捕されないようにする

前歴がつくことを回避する方法のひとつは、そもそも逮捕されないようにすることです。

もし犯罪の嫌疑をかけられた場合でも、任意の事情聴取に応じることで、逮捕を回避できる可能性があります。

たしかに、たとえ逮捕を回避できたとしても、任意の聴取を受けている時点で前歴がつくことには変わりありません。

しかし、前歴のデメリットの多くは、犯罪の容疑がかかったこと自体ではなく、逮捕歴が明らかになることによって生じる事実上のものです。

容疑者として任意捜査の対象となっている段階では、氏名などが報道されることは一般的ではありません。

このため、逮捕を回避することで、前歴の影響を最小化することができるのです。

ただし、任意の事情聴取においても、不用意な発言は後に不利な証拠として使われる可能性があるため、弁護士のアドバイスを受けることが重要です。

逮捕の可能性がある場合は、積極的に弁護士に相談し、対応策を検討することをお勧めします。

逮捕を防ぐ方法についての解説は、以下のページをご覧ください。

起訴されないようにする

逮捕された後も、起訴されなければ前科はつきません。

逮捕された時点で前歴にはなるものの、前科とは重みが異なるため、前科を回避することは重要です。

検察官は、容疑者の起訴・不起訴を決定するための裁量をもっています。

事案ごとの事情に応じて起訴の判断をするため、刑罰を科す必要がないと判断すれば、不起訴処分を行うこともあります。

そこで、起訴を回避するためには、検察官に対して不起訴処分を求めるための活動が重要になります。

具体的には、反省の態度を示す、被害弁償を行う、示談を成立させるなどの対応が効果的です。

特に、初犯の場合や軽微な犯罪の場合などは、これらの対応により起訴猶予処分となる可能性が高まります。

弁護士は、不起訴処分を獲得するための弁護活動を専門的に行うことができるため、早期に弁護士に依頼することが重要です。

不起訴についての解説は、以下のページをご覧ください。

無罪判決を獲得する

起訴された場合でも、裁判で無罪判決を獲得することができれば、前科は付きません。

日本の刑事裁判における有罪率は99パーセント以上と非常に高く、無罪判決を勝ち取るのは極めて困難なのが現実ではあります。

しかし、もしも無実である場合や不当な起訴であると考える場合には、不当に罰せられないよう徹底的に争うことが重要です。

容疑について身に覚えがない場合は、弁護士と連携し、証拠や主張を十分に準備して無罪を目指しましょう。

無実の立証についての解説は、以下のページをご覧ください。

執行猶予を獲得する

起訴された場合、執行猶予の獲得を目指すこともひとつの目標となります。

執行猶予とは、判決としては一定期間の拘禁刑を宣告しつつ、直ちには刑を執行せずに猶予を与える制度です。

再犯することなく執行猶予期間を過ぎれば、刑罰が執行されることはありません。

この場合、刑罰の執行を免れたというだけであり、有罪判決を受けたことには変わりありません。

そのため、執行猶予付きの判決であっても、前歴はもちろん、前科もつくことにはなります。

ただし、実際に刑務所に収容されることをひとまず回避できる点で、執行猶予となることには大きなメリットがあります。

同じ前科であっても、実際に数年間刑務所に収容されるのと、社会内での生活を継続できるのとでは、不利益の度合いが大きく異なります。

つまり、前歴や前科を回避できるのが最善ではありますが、前歴や前科が付きそうなときには、その影響を最小化するという視点も重要になるのです。

執行猶予を獲得する方法についての解説は、以下のページをご覧ください。

犯罪発覚前は自首を検討する

犯罪を犯してしまったが、まだ発覚していない場合、自首を検討することも一つの選択肢です。

自首は、捜査機関に自ら出頭して犯罪事実を申告することを意味します。

自首は自ら犯罪を申告する行為であり、逃亡のおそれがないとして逮捕の確率を低下させます。

自ら罪を認めて反省していることから、不起訴処分につながる可能性もあります。

特に、被害者が存在する事件では、早期に謝罪や被害弁償の機会を得ることにもなるため、示談成立の可能性も高まります。

ただし、自首は自らの犯行を明らかにする行為であり、捜査対象になるという意味の「前歴」に限定すれば、かえって前歴がつきやすくなる行為でもあります。

そこで、自首を検討している場合は、まず弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は、自首することのメリットとデメリットを具体的に説明し、最適なタイミングや方法についてのアドバイスを提供できます。

また、自首する際の供述内容についても適切な助言を受けられるため、不利な立場に立たされることを避けることができます。

自首のメリットについての解説は、以下のページをご覧ください。

被害者がいる場合は示談交渉を成功させる

被害者が存在する犯罪の場合、示談を成立させることが前科・前歴を回避するための重要な方法となります。

示談とは、被害者との間で和解を成立させ、被害者の処罰感情を低下させることを意味します。

事件の初期段階で示談が成立すれば、被害届の提出自体が見送られることもあります。

その場合は、事案の刑事事件化が避けられるため、前歴を回避することができます。

また、事件化された後であっても、示談が成立すれば、検察官が不起訴処分とする可能性が高まります。

仮に起訴された場合でも、示談の成立は情状酌量の重要な要素となり、執行猶予付きの判決を得られる可能性が高くなります。

示談交渉を成功させるためには、誠実な謝罪と適切な被害弁償が不可欠です。

示談交渉は被害者の感情や要求に配慮しながら進める必要があり、専門的な知識と経験が求められます。

そのため、弁護士に依頼して示談交渉を行うことが、成功率を高める重要なポイントとなります。

示談交渉は弁護士に依頼する

示談交渉を加害者本人が直接行うことは、しばしば難しい場合があります。

被害者は心理的なダメージを受けていることが多く、加害者との直接的なやり取りを望まない場合もあります。

また、感情的な対立から交渉が決裂するリスクもあります。

仮に交渉に応じてもらえたとしても、法的に適切な示談条件を提案することは難しいことも多いでしょう。

弁護士に示談交渉を依頼することで、専門家を間にはさむことになり、感情的な対立を回避しやすくなります。

また、法的な観点から、適切な示談金の金額や条件を提案することもできます。

示談交渉を弁護士に依頼することで、示談成立の可能性が高まるだけでなく、示談内容も被疑者にとって適切なものになる可能性が高くなります。

このように、前科・前歴の回避を目指す上では、示談交渉を弁護士に依頼することが重要です。

示談交渉における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に相談する

前科・前歴を回避するためには、刑事事件に強い弁護士に早期に相談することが非常に重要です。

前科・前歴を回避する手段として、自首や示談交渉などがありますが、これらの対応には専門的な知識と経験が必要です。

刑事事件は初期段階での対応が結果を大きく左右するため、できるだけ早く専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。

刑事事件に強い弁護士は、捜査対応や被害者との示談交渉経験が豊富であり、事案に応じた最適な戦略を立てることができます。

弁護士に依頼することで、取り調べへの対応方法、示談交渉の進め方、不起訴処分を獲得するための活動など、あらゆる面で専門性の高いサポートを受けることができます。

弁護士の存在が、時に前科・前歴を回避できるかを大きく左右する可能性があります。

前科・前歴を回避するためには、刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

前歴のよくあるQ&A

![]()

検察に前歴があるとどうなるの?

特に、同種の犯罪を繰り返している場合、検察官は事態を重く見て、起訴する可能性が高まります。

つまり、初犯なら起訴猶予になるようなケースでも、前歴があることで起訴される可能性が出てくるのです。

また、起訴された場合の求刑においても、前歴は考慮される要素となり得ます。

前歴があることで、より重い刑罰を求刑される可能性があります。

ただし、前歴の内容や経過年数によって、その影響の度合いは異なります。

![]()

前歴はどのようにして調べることができるのか?

前歴は警察や検察の内部データベースに記録されており、一般には公開されていないためです。

また、前歴は前科とは異なるため、犯罪経歴証明書によって確認することもできません。

ただし、逮捕が報道されたような場合には、インターネットなどでその情報を調べることによって、前歴が明らかになることはあり得ます。

![]()

前歴を消すことはできますか?

前歴は警察や検察のデータベースに記録され、その記録は長期間保存されます。

そのような記録について、抹消を申請する方法はありません。

ただし、前歴の存在それ自体によってもたらされる不利益は、限定的ではあります。

そのため、はじめから前歴がつかないようにするとともに、もし前歴がついた場合には、そのことで不利益を受けないよう、いっそう慎重に行動することが重要です。

まとめ

この記事では、前歴について、その意味や前科との違い、デメリット、前歴があるとなれない職業、前科・前歴を回避するポイントなどを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 前歴とは、犯罪の容疑者として捜査の対象となった経歴のことであり、裁判で有罪判決が確定した記録である前科とは異なる。

- 前歴があっても、法的には不利に扱われることはないが、逮捕歴が明らかになることによって生じる事実上のデメリットがある。

- 前歴の記録は警察庁等のデータベースに長期間保存され、半永久的に残る可能性がある。

- 前科・前歴をつけないためには、逮捕・起訴されないようにする、自首や被害者との示談交渉を検討することのほか、刑事事件に強い弁護士に相談するなどの対策が重要である。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか