迷惑防止条例違反とは?具体例や罰則を解説

迷惑防止条例違反とは、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する犯罪行為です。

迷惑防止条例違反とは、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する犯罪行為です。

迷惑防止条例は、迷惑行為のうち、刑法などの法律で規制しきれていない部分をカバーしています。

迷惑防止条例違反は、痴漢や盗撮などでの検挙事例がよく報道されますが、これだけにとどまりません。

法律の手が届かない部分を補うため、迷惑防止条例は多様な行為を規制しているのです。

多くの方は、迷惑防止条例の詳細については、よく理解していないのが現状かと思われます。

迷惑防止条例についての知識を身につけておかないと、日常の意外な場面で条例違反となることがあり得ます。

そのようなことにならないよう、どのような行為が迷惑防止条例に違反するのか、正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、迷惑防止条例違反について、条例の内容や違反となる具体例、逮捕されるケース、刑罰、リスク、そして対応方法などを弁護士が解説します。

目次

迷惑防止条例違反とは?

迷惑防止条例違反とは、各都道府県が制定している「迷惑防止条例」に違反する行為を指します。

正式名称は都道府県によって異なりますが、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」のような名前が多いです。

参考:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例|東京都HP

迷惑防止条例は、住民の平穏な生活を害する行為のうち、刑法では対応できないものを規制するための条例です。

主に、痴漢や盗撮、つきまとい行為といった、市民生活の安全や平穏を脅かす行為が取り締まりの対象となっています。

迷惑防止条例には刑罰が定められていることから、これに違反すると、逮捕されて刑事罰を科される可能性があります。

どのような行為が迷惑防止条例違反になるかを正確に把握するには、迷惑防止条例を丁寧に読み解くことが必要となります。

なお、迷惑防止条例は各都道府県が独自に制定しており、禁止される行為や罰則の内容は、地域によって若干異なります。

しかし、基本的な規制の対象は共通点の方が多く、おおむね同じようなイメージで捉えることができます。

そのため、この記事では、代表的な例として東京都の迷惑防止条例を念頭に解説します。

参考:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例|東京都HP

迷惑防止条例とは?

迷惑防止条例とは、各都道府県が住民の平穏な生活を守るために制定している条例です。

条例は、全国の自治体がそれぞれに制定しており、その自治体内でのみ効力をもつローカルな規則と考えることができます。

迷惑防止条例は、刑法だけでは対応しきれない迷惑行為を規制する目的で作られました。

住民の安全と平穏な生活を守るために、痴漢行為、のぞき行為、盗撮行為、つきまとい行為など、さまざまな迷惑行為を禁止しています。

本来、そのような迷惑行為の多くは、刑法によって犯罪行為として規制されています。

ただし、刑法も万能ではなく、どうしてもカバーしきれない部分が出てきます。

その部分を補うために、各都道府県が迷惑防止条例を制定しています。

条例の正式名称は、多くの場合「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といった長いものになっています。

一般的には、「迷惑防止条例」と略して呼ばれています。

迷惑防止条例は、地域の特性や特有の問題に応じて整備されているため、都道府県によって規制対象となる行為や罰則に違いがあります。

しかし、条例の基本的な枠組みは共通しており、すべての都道府県が、住民の平穏な日常生活を妨げる行為を規制しています。

中でも、悪質性が高く、規制の必要性が高い行為については、罰則も設けられています。

そのような規定に違反した場合には、罰金や拘禁刑などの刑事罰が科される可能性があります。

迷惑防止条例に該当する行為を具体例で紹介

迷惑防止条例では、さまざまな行為が規制対象に含まれます。

ここでは、主な違反行為の具体例を紹介します。

わいせつな行為

痴漢や、盗撮、卑わいな言動などが、迷惑防止条例で禁止されています。

これらの行為は、撮影罪や不同意わいせつ罪などの犯罪に当たることもあります。

ただし、それらの罪に該当しないような微妙な事例において、迷惑防止条例違反となることがあります。

- 電車内で他人の体に触れる

- スカートの中を盗撮する

- 公衆の面前で卑わいな言葉を発する

盗撮行為については、撮影罪として、条例ではなく法律で処罰されることもあります。

撮影罪についての解説は、以下のページをご覧ください。

嫌がらせ行為

特定の者に対し、恨みなどの悪意の感情を充足する目的で、つきまとい等の行為を行うことが禁止されています。

具体例

- 自宅や職場の前で待ち伏せする

- SNSで執拗にメッセージを送り続ける

- 無断でGPSを車に取り付ける

- 汚物を送りつける

- 公衆の面前で侮辱的な言葉を浴びせる

- 職場に嫌がらせの電話を繰り返しかける

- 相手のプライベートな写真を無断で公開する

なお、原因が怨恨ではなく恋愛感情である場合には、ストーカー規制法違反として処罰されることもあります。

ストーカー規制法についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

不当な経済活動

チケットのダフヤ行為、座席の転売、押し売り、客引き等が規制されています。

具体例

- コンサートチケットを高額で転売する

- 訪問販売で退去要求に応じない

- 繁華街での強引な客引き

なお、チケットの転売は、迷惑防止条例だけでなく、法律によっても規制されています。

チケットの転売についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

粗暴行為

公共の場で、多数でうろつくなどして公衆に不安を与えたり混乱を誘発したりする行為が禁止されています。

- 繁華街で集団でたむろする

- 駅前で大声で騒ぐ

- 電車内で暴力的な言動をする

- 深夜の住宅街で騒音を立てる

迷惑防止条例違反で逮捕されるケース

迷惑防止条例違反で逮捕されるケースは、行為の悪質性や証拠の明確さなどによって異なります。

まず、迷惑防止条例で逮捕される場合、現行犯逮捕のケースが最も多いと言えるでしょう。

たとえば、盗撮行為を警察官や警備員などに現行犯で発見された場合、その場で逮捕されるケースが多いです。

また、痴漢行為を行っているところを被害者や周囲の乗客に目撃され、駅員や警察に引き渡された場合にも逮捕されることがあります。

次に、被害届が出されたケースも逮捕に繋がりやすいです。

ストーカー行為やつきまとい行為など、継続的な嫌がらせ行為を受けた被害者が警察に被害届を提出し、証拠が十分にある場合には、加害者が逮捕される可能性が高まります。

特に、被害者が録音や録画などの証拠を持っている場合や、複数回にわたる被害を受けている場合には、警察も捜査に積極的になります。

さらに、証拠が明確なケースも逮捕に至りやすいです。

たとえば、盗撮行為においては、加害者のスマートフォンやカメラから盗撮画像が発見された場合、明確な証拠として逮捕の理由となります。

痴漢行為においても、防犯カメラの映像や目撃証言などの証拠がある場合には、逮捕される可能性が高まります。

このように、迷惑防止条例違反で逮捕されるケースには、現行犯の場合や、証拠が明確な場合、被害が悪質な場合などが挙げられます。

迷惑防止条例違反で逮捕されないケース

一方で、迷惑防止条例違反では逮捕されないケースも存在します。

まず、容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合、逮捕は行われません。

これは、逮捕が逃亡等を防止するための措置であるためです。

そのようなおそれがない場合には、逮捕は行われないのです。

たとえば、身分を明らかにするなどして、逃亡のおそれがないと認められると、逮捕はされないことになります。

また、被害の程度が軽微な場合も、迷惑防止条例違反では逮捕されないことがあります。

そもそも、迷惑防止条例が規制している行為は、刑法などの法律で規制が及んでいない行為です。

そのため、迷惑防止条例違反の行為には、必ずしも刑事事件として取り扱うべき必要性が高くないものもあります。

たとえば、一度だけの軽微な迷惑行為で、被害者や社会への影響が小さい場合には、警察は注意や指導にとどめることがあります。

ただし、迷惑防止条例違反行為の多くには罰則が設けられており、その意味では、犯罪であることに変わりはありません。

以上のように、たしかに逮捕されない場合もあるものの、あくまで例外と認識しておくべきでしょう。

迷惑防止条例違反の刑罰

迷惑防止条例違反の刑罰は、行為の種類や各都道府県の条例によって異なります。

ここでは、東京都の迷惑防止条例に従って、刑罰について解説します。

条例違反というと、ちょっとした違反行為に過ぎないように思えるかもしれません。

しかし、これらの行為には厳しい罰則が設けられています(8条)。

参考:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例|東京都HP

迷惑防止条例違反もれっきとした犯罪であり、場合によっては実刑判決を受けることもあると認識しておきましょう。

迷惑防止条例違反の罰則

迷惑防止条例違反といっても、その中には、わいせつな行為や嫌がらせなど、さまざまな行為が含まれます。

それぞれの行為ごとに、罰則の内容は異なります。

総じて見ますと、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑が代表的な罰則となっています。

ただし、重いものでは1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金刑が定められていることもあります。

なお、以下の行為の多くは、常習の場合はより重い罰則が科されます。

わいせつ行為

わいせつに関係する行為、たとえば、痴漢や卑わいな言動の罰則は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑となっています(8条1項2号)。

ただし、盗撮行為については、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金刑であり、他に比べて重い罰則が科されます(8条2項1号)。

嫌がらせ行為

特定の者へのつきまといのような嫌がらせ行為は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金刑となっています(8条2項2号)。

不当な経済活動

チケットの転売行為は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑となっています(8条1項1号)。

強引な客引きや押し売りでは、50万円以下の罰金または拘留若しくは科料となっています(8条4項4号、5号)。

粗暴行為

繁華街での集団でたむろし不安を覚えさせる行為は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(8条1項2号)。

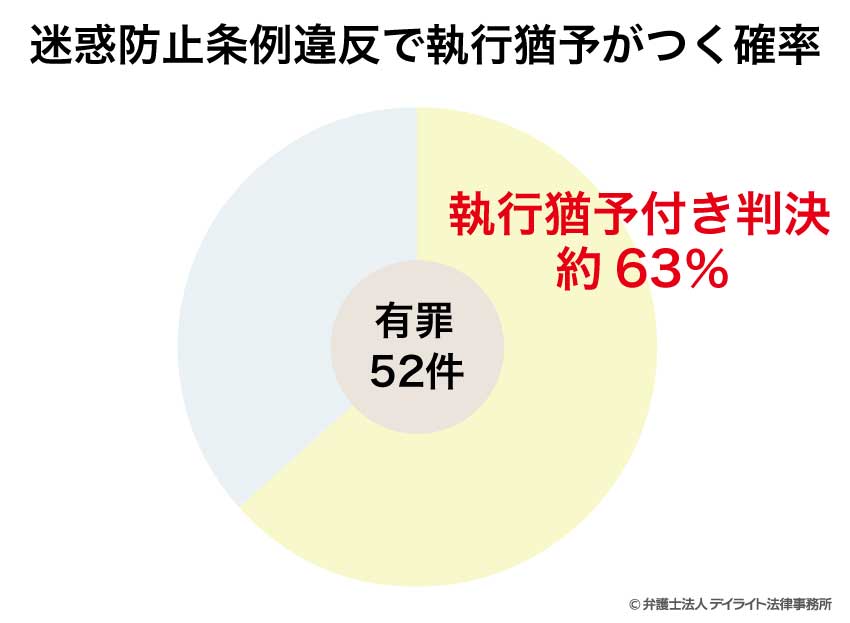

迷惑防止条例違反で執行猶予がつく確率

迷惑防止条例違反の罰則は、6月以下の拘禁刑が中心であり、そこまで重罪というわけではありません。

迷惑防止条例違反で有罪判決を受けた場合、執行猶予がつく確率は比較的高いと考えられます。

迷惑防止条例違反で執行猶予がつく確率について、条例違反であるため、正式な統計には数値があがってきません。

ただし、たとえば盗撮行為であれば、同種の罪である撮影罪の処遇が参考となります。

令和5年では、性的姿態撮影等処罰法違反で有罪となった52件のうち、33件で執行猶予付きの判決が出されています。

参考:令和5年 司法統計年報(刑事編)第34表 通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮)人員―罪名別刑期区分別―全地方裁判所|裁判所HP

つまり、約63パーセントの確率で執行猶予がついていることになります。

撮影罪に比べて、条例違反の盗撮の方が重いということはありませんので、盗撮行為については、迷惑防止条例違反の場合も同程度の確率で執行猶予がつくと考えられます。

撮影罪に比べて、条例違反の盗撮の方が重いということはありませんので、盗撮行為については、迷惑防止条例違反の場合も同程度の確率で執行猶予がつくと考えられます。

迷惑防止条例違反の他の類型については、行為の性質が異なるため、一概にはいえません。

もっとも、迷惑防止条例違反が基本的に重罪ではないことを考慮すると、これと比較して極端に低い確率にはならない、という見方はできそうです。

迷惑防止条例違反の主なリスク

迷惑防止条例違反にはさまざまなリスクがあります。

ここでは、迷惑防止条例違反を犯した場合に生じる可能性があるリスクについて解説します。

これらのリスクは、長期間にわたって影響を及ぼす可能性があり、一時的な過ちが人生を大きく変えてしまうこともあります。

迷惑防止条例違反のリスクを正しく理解し、絶対に犯罪に手を染めないよう注意することが重要です。

逮捕されるリスク

迷惑防止条例違反を犯した場合、まず直面するのが逮捕されるリスクです。

逮捕されると、最大で72時間の身体拘束に加え、勾留が認められると、最大で20日間の勾留が行われる可能性があります。

この間、外部との連絡が制限され、仕事や学校に行くことができなくなるため、日常生活に大きな支障をきたします。

また、職場や学校、家族などに逮捕の事実が知られると、信頼関係が崩れてしまう恐れもあります。

このように、逮捕されることによるリスクは非常に大きいため、条例違反だからといって軽視することはできません。

逮捕を会社に知られたくない場合の対応については、以下のページをご覧ください。

実刑となって刑務所に服役するリスク

迷惑防止条例違反で逮捕された場合、裁判で有罪判決を受け、実刑となって刑務所に服役するリスクもあります。

迷惑防止条例違反の法定刑は、6月以下の拘禁刑であるものが多いですが、常習性がある場合などでは、2年以下の拘禁刑となることもあります。

条例違反にすぎないから執行猶予になるなどと、甘く考えてはいけません。

常習性がある場合や、処罰の必要性が高いと認められる場合には、実刑判決を受ける可能性も十分にあります。

実刑判決を受けると、実際に刑務所での服役生活を送ることになります。

刑務所での生活は、自由が厳しく制限され、規則正しい集団生活を強いられます。

また、刑務所に服役することになれば、その間の収入は途絶え、社会人としてのキャリアにも大きな影響を与える可能性があります。

刑務所から出所した後も、前科が足かせになり、就職などの社会復帰の面でさまざまな困難に直面することがあり得ます。

このように、実刑となって刑務所に服役するリスクは、単に一定期間の自由を失うだけでなく、その後の人生にも長期的な影響を及ぼす可能性があるのです。

執行猶予をつける方法についての解説は、以下のページをご覧ください。

会社を解雇されるリスク

迷惑防止条例違反で逮捕された場合、会社を解雇されるリスクもあります。

多くの企業では、就業規則に、従業員が刑事事件を起こした場合に懲戒処分の対象となる旨の規定を設けています。

迷惑防止条例違反の行為は多岐にわたりますが、痴漢や盗撮などは性犯罪的な要素を含み、特に悪質性が高い行為といえます。

会社の信用を著しく損なったとみなされやすく、懲戒解雇となることも考えられます。

懲戒解雇は通常の解雇と異なり、退職金の減額や不支給などのペナルティを伴うことが多く、経済的にも大きな打撃となります。

また、会社での立場や信頼も失われ、たとえ解雇に至らなかったとしても、昇進や重要な業務への配属が難しくなるといったデメリットも想定されます。

再就職への影響

迷惑防止条例違反で懲戒解雇となった場合、再就職にも大きな影響が出ることが予想されます。

一般的に、履歴書の職歴欄には前職の退職理由を記載する必要があり、「懲戒解雇」と記載すると、採用に大きく不利になります。

さらに、インターネットの発達により、逮捕のニュースが簡単に検索できるようになったことも、再就職を難しくする要因となっています。

名前で検索すると逮捕歴の情報が表示されるような状況では、企業も採用に慎重になるでしょう。

このように、迷惑防止条例違反による懲戒解雇は、その後の再就職にも長期的な悪影響を及ぼす可能性が高いのです。

逮捕を会社に知られたくない場合の対応については、以下のページをご覧ください。

家族にバレて関係が悪化するリスク

迷惑防止条例違反で逮捕された場合、家族に事実が知られ、家族関係が悪化するリスクも考えられます。

特に、盗撮や痴漢などの性犯罪的要素を含む迷惑防止条例違反は、家族に大きなショックと失望を与えることになるでしょう。

配偶者との関係が悪化し、最悪の場合には離婚に発展する可能性もあります。

また、子どもがいる場合、親としての尊敬や信頼を失い、親子関係に修復困難なダメージを与えることもあります。

自分の親が痴漢や盗撮に及んだとなると、精神的にも成長途上である子供にとっては、心理面でも大きな負担となることが心配されます。

犯罪を家族に知られたくない場合の対応については、以下のページをご覧ください。

実名で報道されるリスク

迷惑防止条例違反で逮捕された場合、実名で報道されるというリスクもあります。

特に社会的関心の高い事件や、被害が重大な場合、地元紙やインターネットニュースなどで実名報道される可能性があります。

迷惑防止条例違反は性犯罪的要素を含むことも多く、社会的関心が高いため、報道される確率は決して低くありません。

実名報道されると、その情報はインターネット上に長期に残り続け、名前で検索すると逮捕歴が表示されるようになります。

これにより、就職活動や新たな人間関係の構築など、さまざまな面で不利益を被る可能性があります。

また、SNSなどで情報が拡散され、より多くの人に知られてしまうリスクも現代では高まっています。

このように、実名報道されるリスクは、刑事罰が終わった後も長期間にわたって影響を及ぼす可能性があります。

事件が報道されるかについての解説は、以下のページをご覧ください。

迷惑防止条例違反で逮捕された後の流れ

条例違反であっても、罰則があるものに違反した場合は、犯罪行為となります。

迷惑防止条例違反で逮捕された場合も、通常の犯罪と同じような流れで事件は進行します。

迷惑防止条例違反で逮捕された場合、一般的に以下のような流れで刑事手続きが進行します。

-

① 逮捕

捜査によって容疑者が特定されると、警察は状況に応じてその人物を逮捕することがあります。

ただし、すべてのケースで逮捕が行われるわけではありません。

逮捕の必要性が認められない場合には、容疑者を逮捕せずに取り調べのたびに呼び出す「在宅捜査」という形で進められることもあります。

②送検

逮捕から48時間以内に、容疑者は検察庁に移送されます。

これが「送検」と呼ばれるプロセスです。

③勾留

送検された後、検察官は24時間以内に容疑者を勾留するかどうかを判断します。

つまり、逮捕から最大で72時間の拘束が可能ということになります。

検察官が裁判官に勾留請求を行い、裁判官がこれを認めた場合、容疑者は引き続き身体拘束されることになります。

勾留期間は最長で10日間ですが、特別な必要性があれば、さらに10日間延長することができます。

つまり、最大で20日間の勾留が可能です。

④起訴・不起訴の決定

勾留期間中に、検察官は証拠や取り調べ結果をもとに、容疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。

犯罪の内容や状況によっては、不起訴となるケースもあります。

また、比較的軽微な犯罪であれば、正式な裁判を経ずに罰金を科す「略式起訴」という簡易的な手続きで終わることもあります。

⑤裁判・判決

検察官が容疑者を正式に起訴した場合、刑事裁判が行われます。

裁判では、被告人の容疑について審理が行われ、最終的に裁判所が判決を下します。

有罪判決が確定すると、言い渡された刑罰が執行されます。

実刑判決の場合は、刑務所に入所することになります。

執行猶予付きの判決であれば、定められた猶予期間中に再び犯罪を犯さなければ、刑の執行は免除されます。

迷惑防止条例違反の初犯は不起訴になる?

迷惑防止条例違反では、事案によって不起訴になる可能性はありますが、初犯であるからといって、必ずしも不起訴になるとは限りません。

不起訴になるかどうかは、行為の悪質性、被害の程度、被害者との示談の有無、反省の態度などによって総合的に判断されます。

一般的に、軽微な迷惑防止条例違反で、被害者との示談が成立しており、深い反省の態度が見られる場合には、初犯であれば不起訴となる可能性が高まります。

特に、被害者が処罰を望んでいない場合や、被害が比較的軽微な場合には、検察官の裁量により起訴猶予処分(不起訴)となることが多いです。

ただし、行為が悪質であったり、被害が重大であったりする場合には、初犯でも起訴される可能性が高まります。

たとえば、計画性が高い盗撮行為や、悪質なストーカー行為などは、初犯であっても起訴される確率が高いです。

また、示談が成立していない場合や、反省の態度が見られない場合なども、起訴される可能性が高くなります。

不起訴処分の可能性を高めるためには、弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。

不起訴処分についての解説は、以下のページをご覧ください。

迷惑防止条例違反の時効

迷惑防止条例違反の時効は、多くの場合「3年」です。

犯罪の時効は、その犯罪行為の法定刑によって決まります。

迷惑防止条例違反の罪は、基本的に「長期5年未満の拘禁刑又は罰金」ですので、時効の期間は3年となります(刑事訴訟法250条2項6号)。

時効の期間は、犯罪行為が終わった時から進行します。

つまり、迷惑防止条例違反の行為を行ってから3年が経過すると、原則として刑事責任を問われなくなります。

迷惑防止条例違反を犯してしまったときの対応

迷惑防止条例違反を犯してしまった場合、適切な対応をとることで、状況を少しでも改善できる可能性があります。

ここでは、迷惑防止条例違反を犯してしまったときの対応方法について解説します。

焦って間違った対応をとると、状況を悪化させることにもなりかねません。

以下に、迷惑防止条例違反を犯してしまったときの主な対応方法を紹介します。

弁護士同行で自首をする

迷惑防止条例違反を犯してしまった場合、弁護士同行で自首をすることは効果的な選択のひとつです。

自首とは、犯罪を犯した後に自ら進んで警察に出頭し、罪を認めることです。

自首をすることは、自ら進んで罪を認め、反省の態度を示す行為です。

検察官や裁判官は、自首をしたという事実を、被告人の反省の表れとして評価することが多く、不起訴処分や執行猶予付き判決などの軽い処分につながる可能性が高まります。

自首をする際には、できるだけ弁護士に同行してもらうことをおすすめします。

弁護士が同行することで、適切な自首の手続きを踏むことができ、取調べの際にも適切なアドバイスを受けることができます。

弁護士は依頼者の権利を守り、必要以上の不利益を被らないようにサポートしてくれます。

自首をする前に、弁護士と十分に相談し、自首によるメリット・デメリットを理解した上で決断することが重要です。

弁護士に相談することで、最適な対応策を見つけることができるでしょう。

自首を弁護士に依頼するメリットについては、以下のページをご覧ください。

被害者との示談交渉を成功させる

迷惑防止条例違反を犯してしまった場合、被害者との示談交渉を成功させることも重要です。

示談とは、加害者が被害者に対して謝罪と賠償を行い、被害者がそれを受け入れて和解することです。

示談が成立すると、被害者の「処罰を望まない」という意思表示が示談に盛り込まれることも多いです。

そのような内容の示談は、捜査や裁判において有利に働きます。

示談が成立していることで、捜査段階では不起訴処分、裁判段階では執行猶予付き判決など、より軽い処分を受ける可能性が高まります。

示談交渉を成功させるためには、誠実な謝罪の態度を示すことと、適切な賠償金額を提示することが重要です。

ただし、被害者の心情は複雑であり、加害者本人が直接交渉すると、かえって被害者の怒りを買ってしまう恐れもあります。

特に、迷惑防止条例の内容が、痴漢や盗撮などの被害者に強い不快感を与えるものである場合、示談交渉は難航を極めます。

そのため、示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士は法的な知識と交渉経験を持っており、被害者の心情に配慮しながら、適切な示談条件を提示することができます。

また、示談金の相場を把握しており、適切な金額の提案も可能です。

弁護士に示談交渉を依頼することで、示談成立の可能性を高めることができるでしょう。

迷惑防止条例違反を犯してしまった場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

示談交渉における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に依頼する

迷惑防止条例違反を犯してしまった場合、刑事事件に強い弁護士に依頼することが最も重要な対応策です。

弁護士は法律の専門家として、依頼者の権利を守り、最適な対応策を提案してくれます。

特に、逮捕されてしまった場合には、弁護士の存在が非常に重要になります。

弁護士は、勾留の回避や短縮、適切な供述調書の作成、示談交渉の仲介、不起訴処分を目指した働きかけなど、さまざまな面で依頼者をサポートします。

また、起訴された場合には、公判での弁護活動を通じて、有利な判決の獲得を目指します。

刑事事件に強い弁護士を選ぶ際には、以下のポイントに注目するとよいでしょう。

まず、刑事事件の取り扱い実績が豊富であることが重要です。

迷惑防止条例違反に関する知識や経験が豊富な弁護士であれば、より適切なアドバイスを受けられます。

また、24時間対応可能な事務所や、初回相談が無料の事務所なども、緊急時に頼りになるでしょう。

弁護士に依頼するタイミングは、できるだけ早い方が良いです。

逮捕前であれば逮捕回避の可能性も高まりますし、逮捕後でも、早期に介入することで、勾留回避や示談交渉の成功率が高まります。

迷惑防止条例違反を犯してしまった場合は、一人で悩まず、速やかに刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

迷惑防止条例違反についてのQ&A

![]()

迷惑防止条例違反の示談金の相場はいくらですか?

一般的な目安としては、10万円から50万円程度が相場と考えられます。

ただし、悪質な事案や、被害者の処罰感情が特に強い事案では、示談金が高額になることもあります。

![]()

迷惑防止条例違反の罰金はいくらですか?

法定刑上は最大で100万円の罰金と定められている場合もありますが、実際に科される罰金はそれより低額になることが多いです。

ただし、悪質性が高く厳しい罰が相応しいと判断された事案では、上限いっぱいの50万円や100万円といった罰金が科されることもあります。

まとめ

この記事では、迷惑防止条例違反について、条例の内容や違反となる具体例、逮捕されるケース、刑罰、リスク、そして対応方法などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 迷惑防止条例は各都道府県が制定している条例で、盗撮や痴漢、つきまといなどの迷惑行為を規制している。

- 迷惑防止条例違反の法定刑は最大で「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」となっていることが多いが、常習性のある場合など、これを上回ることもある。

- 迷惑防止条例違反のリスクには、逮捕や刑務所に服役するリスクだけでなく、会社からの解雇や家族関係の悪化などさまざまなものがある。

- 迷惑防止条例違反を犯してしまった場合は、刑事事件に強い弁護士へ相談することが重要な対応策となる。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか