不法侵入罪とは?警察が動かいないケースを解説

不法侵入という言葉は日常的に使われており、多くの方が一度は耳にしたことがあるでしょう。

赤の他人の家に無断で上がり込んだ場合、不法侵入が成立することは間違いないと思われます。

では、他人の敷地に一歩でも踏み込んでしまった場合、それで直ちに不法侵入となるのでしょうか。

このページでは、いかなる場合に不法侵入が成立するのか、法的な観点から弁護士がわかりやすく解説します。

目次

不法侵入とは?

不法侵入の定義

不法侵入とは、そのまま読めば、「不法に侵入すること」です。

もっとも、これだけでは、

- 何をもって不法というか

- 侵入とはどのような行為を指すか

- どのような場所に立ち入ったときに侵入となるのか

といった疑問が残りますよね。

不法侵入は犯罪であり、犯罪が成立するためには、刑法が定める要件(構成要件と呼ばれます)をすべて満たす必要があります。

構成要件をひとつでも欠いた場合、その行為は犯罪とはなりません。

そこで以下では、刑法が不法侵入の要件をどのように定めており、どのような行為が処罰対象とされているのか、条文を交えて解説していきます。

不法侵入罪が成立する要件とは?

不法侵入罪には、次の3つの種類があります(刑法130条)。

| ①住居侵入罪 | 人の住居に侵入する行為 |

| ②建造物侵入罪 | 人の看取する邸宅、建造物、艦船に侵入する行為 |

| ③不退去罪 | 退去の要求を受けたにもかかわらず、これらの場所から退去しない行為 |

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法│電子政府の窓口

①の住居侵入罪と②の建造物侵入罪は、侵入行為そのものが不法な場合であり、厳密に区別せず「不法侵入」とまとめて呼ばれることも多いです。

③の不退去罪は、適法に立ち入った後、退去を求められているにもかかわらずその場に留まり続けることにより、滞在行為が犯罪となるものです。

以下、①住居侵入罪と②建造物侵入罪について、成立要件を見ていきましょう。

①住居侵入罪

「住居」とは、人が食事や寝泊まりなどの日常生活に使用する場所であり、一般的な個人の住居のほか、旅館・ホテルなどの宿泊施設や、寮や宿舎などの共同生活を送るための場所もこれに当たります。

また、居室そのものだけでなく、ベランダや庭、集合住宅であればエントランスのような共用部分など、居室に付随して用いられる場所も「住居」に当たります。

「侵入」とは、住居権者の意思に反して立ち入ることをいいます。

友人の家に遊びに行った場合など、その家の居住者が立入りを許可しているのであれば、「侵入」に当たらないのは当然ですね。

もっとも、立入りに対する「許可」は、居住者の真意に基づくものであることが必要です。

たとえば、遊びに行くことを装って、内心では物を盗む目的で訪問したとします。

この場合、窃盗という真実の目的を知っていたならば、居住者は立入りを許可しなかったと考えられますよね。

つまり、許可は真意に基づかないものといえます。

この例のように、形式的には居住者の許可があったとしても、それが真意に基づくといえない場合には、立入りの許可があるとはいえず、「侵入」と評価されることになります。

刑法は以上に加え、「正当の理由がないのに」という要件を定めています。

「正当の理由」があれば、たとえ居住者の意思に反していても、立入りが許されるということです。

たとえば、火事の際に自分の身を守るため隣家に逃げ込んだような場合は、「正当の理由」があると判断されるものと考えられます。

何をもって「正当の理由」というかは難しい問題であり、最終的には一般常識に従って判断するほかないのですが、他人の住居への無許可での立入りがやむを得ないと評価される場面はそう多くないと思われ、上記のようなきわめて例外的なケースに限られると考えておくべきでしょう。

(なお、居住者の許可は「正当の理由」には当たりません。なぜなら、居住者が許可しているのであればそもそも「侵入」に当たらず、立入りが正当か否かを論じるまでもないからです。)

②建造物侵入罪

建造物侵入罪も、基本的な考え方は住居侵入罪と同様ですが、次の2点が異なります。

「邸宅」とは、居住用の建物のことですが、現に人が居住している場合は「住居」に当たりますので、人が現住していない建物に限られ、たとえば空き家やオフシーズンの別荘などをいいます。

「建造物」とは、居住用以外のあらゆる建物を指し、学校や工場のほか、倉庫や物置など、「住居」にも「邸宅」にも当たらない建物は全て「建造物」です。

また、建物それ自体に加え、その敷地についても、垣根や塀で囲まれて敷地の内外がはっきり区別できるのであれば、「邸宅」や「建造物」の一部として扱われます(このような囲われた土地は、「囲繞地(いにょうち)」と呼ばれます)。

学校を例にとれば、たとえ校舎内に侵入していなくても、校門を乗り越えて敷地に入ってしまえば、その段階で建造物侵入に当たるということになります。

「艦船」とは、軍艦及び船舶のことです。

建造物侵入が成立するためには、邸宅や建造物が「人の看守する」ものであることを要します。

「看守する」とは、事実上の管理支配を指すとされ、警備員を置いたり、施錠したりするなどの措置がこれに当たります。

侵入を排除する措置が講じられていれば「看守」に当たり、必ずしも人が常駐して見張っている必要はありませんが、単に「立入禁止」の看板を掲げているだけのような場合は、これによって侵入を排除できているとは言い難いため、「看守」されているとはいえません。

どこからが不法侵入?具体例で解説

不法侵入が成立するための要件は以上のとおりですが、「住居」や「建造物」といえるのか、微妙な例も多いことかと思います。

そこであらためて、以下のように事例を整理してみます。

不法侵入になる場所

- 居室だけでなく、住宅に付随するベランダやバルコニー等

- 共同住宅におけるエントランスや廊下等の共用部分

- 建造物に付随する囲繞地

不法侵入にならない場所

- 管理が放棄されている廃墟・廃屋

- 不特定多数の出入りが暗黙に許可されている店舗等の施設(ただし立入りの目的が正当な場合に限る)

- 囲繞地に当たらない、駐車場や畑等の単なる敷地・土地(ただし後述のとおり、別途軽犯罪法違反となり得ることに注意)

実際に有罪となった事例としては、次のようなものがあります。

塀に登っただけであり、敷地に降り立ったわけではないので、「侵入」といえるかかなり微妙な事例ですが、最高裁でこのような判断が出ている以上、今後も類似の事案では同様の結論となるものと思われます。

銀行は営業時間内であれば基本的に出入り自由であり、いちいち立入りの許可を求めることはしませんが、それはあくまで「銀行の正当な利用客」という大前提があるからです。管理者が盗撮目的の立入りにまで承諾を与えているとはとうてい考えられませんので、不法侵入が成立します。

不法侵入罪の刑罰とは?

不法侵入罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金と規定されています(刑法130条)。

つまり、最大3年間刑務所に服役する可能性があります。

拘禁刑ではなく、10万円以下の罰金で済むケースもあります。

罰金刑は、悪質性が高くないケースの場合が想定されます。

不法侵入罪は、窃盗や強盗、不同意性交等が主目的で、その手段として行われることが多いです。

このような場合は、悪質性が高いといえます。

また、窃盗など、それぞれの犯罪と合わせて処罰されるため、服役する可能性が高くなります。

不法侵入で逮捕される?警察が動くケースと動かないケース

不法侵入で逮捕される?

不法侵入をしてしまった場合、必ず逮捕されるのでしょうか。

どのレベルから逮捕されてしまうのか、気になりますよね。

逮捕は、身体を拘束するという、人権を侵害する行為です。

そのため、逮捕は法律で制限されています。

現行犯の場合

現行犯とは、今まさに、不法侵入が行われている状況です。

この場合、犯人であることが明白であるため逮捕状は不要となります。

現行犯については、警察以外の者(例えば、被害者)でも犯人を逮捕することができます。

通常逮捕の場合

現行犯以外の場合、原則として、裁判官が出す逮捕状が必要となります。

そして、裁判所は、逮捕の必要性を判断します。

不法侵入罪について、「逮捕の必要性」についての法律上の判断基準は以下のとおりです(刑訴法199条)。

- 逃亡するおそれがある

- 罪証を隠滅するおそれがある

上の判断基準からすると、裁判所は逮捕状を簡単に出すべきではありません。

しかし、筆者の経験上、裁判所はこの判断基準を緩やかに解釈し、簡単に逮捕を認めてしまうことが多いです。

例えば、容疑者が不法侵入と認めず、否認しているだけで、逃亡のおそれや罪証隠滅の恐れがある、などと判断する傾向です。

筆者の個人的な感覚ですが、以下のような事情があると、裁判所は逮捕を認めやすくなると思われます。

- 容疑を否認している

- 容疑者の身元(職業や住所等)がしっかりしていない

- 窃盗など他の犯罪目的で不法侵入している

不法侵入で警察が動くケース・動かないケースとは?

不法侵入で警察が動くと、裁判所が逮捕状を出し、逮捕される可能性があります。

したがって、警察が動くかどうかがポイントとなります。

それでは、どのようなケースで、警察は動くのでしょうか。

通常、被害者等から被害届が出ると、警察は動き出します。

つまり、被害者が不法侵入を認識した場合、被害届を出すと想定されるため、警察が動きだすと考えられるでしょう。

被害者が不法侵入を認識するのは、次のような場合です。

- 自宅にある財産が無くなっていることに気づいた

- 自宅が物色されていることに気づいた

- 防犯カメラの録画を見た

- セキュリティが作動した

また、上記の他にも、目撃者がおり、その方が警察に通報した場合でも、警察は動き出します。

不法侵入で逮捕された場合の流れ

警察に逮捕された場合、「長期間にわたって身体拘束され、連日きびしい取調べを受ける」といったイメージをお持ちの方も多いかも知れません。

実は、逮捕それ自体の効力は72時間にすぎず、その後「勾留」という手続が取られた場合に、最長で20日間の身体拘束を受けることになります。

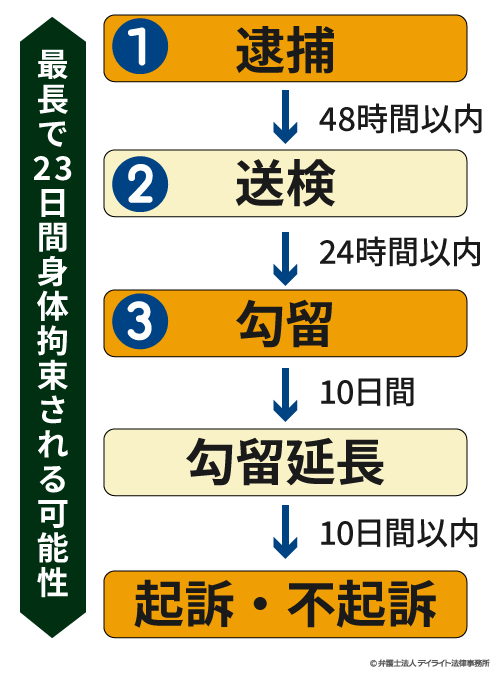

具体的な手続の流れは、次のようになります。

不法侵入が直ちに発覚した場合、そのまま現場で現行犯逮捕されると考えられます。

また、仮にその場を逃れたとしても、防犯カメラなどの証拠をたどることで身元が発覚すれば、後日逮捕状が発付されて逮捕されることになります。

逮捕されると、身柄は事件を管轄する警察署に移され、すぐに釈放されるような場合を除いて、留置所に収容されることになります。

留置所とは、警察署の内部にある施設であり、刑務所とは異なるのですが、容易に脱走できないよう厳重に管理されており、「牢屋」のようなものを想像していただくとイメージが湧くかもしれません。

逮捕されると警察による取調べを受けることになりますが、警察は逮捕の時点から48時間以内に、被疑者を検察官に送致(そうち)しなければなりません。

検察に送致する、という意味で「送検」と呼ばれる手続です。

被疑者の送致を受けた検察官は、送致を受けてから24時間以内に、被疑者を起訴するか決定しなければなりません。

もっとも、その時点で被疑者を起訴できるだけの資料(証拠)がそろっていることはまれであり、さらなる捜査を要するのが通常です。

そこで検察官は裁判官に対し「勾留請求」という手続をとり、担当裁判官がこれを認めれば、被疑者を10日間にわたって拘束することができます。

さらに、10日を経てなお捜査のために必要があるときは、同じく裁判官の許可を得て、最大で10日間を上限に勾留を延長することができます。

つまり、逮捕段階の72時間と併せると、最長で23日間にわたり身体拘束される可能性があるということになります。

起訴・不起訴の決定

勾留が満期を迎えるまでに、検察官は被疑者の起訴・不起訴を決定します。

起訴とは、検察官が裁判所に対して被疑者の処罰を求めているということであり、「刑事裁判にかけられている状態」と考えていただければよいでしょう。

起訴された場合

起訴された段階で、「被疑者」は「被告人」となります(報道では「被告」という呼称が一般的ですが、法律上「被告」とは民事裁判で訴えられた側のことであり、刑事裁判では「被告人」というのが正式な呼び方となります。)。

被疑者として勾留されている状態で起訴されると、そのまま被告人勾留へと移行します。

被疑者に対する勾留が最長で20日間であったのに対し、被告人の場合は勾留の延長回数に上限がないため、保釈の手続を取らない限り、判決が出るまで勾留が続くこともあり得ます。

判決までの期間は事件によって様々であり、重大事件では1年を超えることもまれではありませんが、不法侵入のような比較的軽微な事案で、被告人が罪を認めていれば、2~3か月程度がひとつの目安となるでしょう。

なお、在宅事件として捜査が進められていた場合は、新たに勾留されるといった特別の事情がない限りは、裁判の日に自ら裁判所へと出向いて出廷することになります。

不起訴の場合

不起訴となった場合、事件はそこで終了です。

不起訴となる理由は様々であり、事案として極めて軽微で処罰するまでもないと判断された場合や、被害者と示談が成立した場合などが考えられます。

また、不起訴とは異なるのですが、罰金刑にとどまる場合には、略式手続といって、正式な刑事裁判を開かずに事件を終結させる手続もあります。

不法侵入で逮捕されたらどうする?とるべき対応は

不法侵入の場合、被害者がいる犯罪ですので、被害者との示談を目指すべきです。

示談が成立する場合、被害が償われ被害者の処罰意思は相当弱まっていると考えられるため、検察官としても、あえて処罰するまでもないと判断し、不起訴となる可能性がじゅうぶんあります。

示談が成立しているからといって必ず不起訴となるとは限らない点には注意が必要ですが、仮に起訴されたとしても、示談が成立しているという事実は量刑を決定するに当たって有利な方向にはたらくことは確実ですので、いずれにしても無駄になることはないといえます。

もっとも、勾留中の被疑者が被害者に接触して自分で示談交渉を進めるというのは、事実上不可能に近いでしょう。

起訴されるまでのひと月足らずの間に示談をまとめるのは弁護士にとっても容易ではなく、刑事事件の処理を得意とする弁護士を選任することをおすすめします。

不法侵入罪についてのQ&A

ここでは、不法侵入罪について、よくあるご質問を紹介いたします。

![]()

悪意がなくても不法侵入になる?

すなわち、他人の住居等であることを認識していながら、侵入する行為が処罰の対象となるのです。

例えば、他人の家と勘違いをしていたような場合、故意が否定される可能性があります。

![]()

不法侵入で通報されたらどうなる?

その場に容疑者がいれば、通常は現行犯逮捕されるか、警察署まで同行を求められて取り調べを受けることになるでしょう。

その場に容疑者がいなければ、警察は証拠を収集し、犯人を特定できしだい、逮捕状を請求します。

そして、本人の自宅等に来て逮捕すると考えられます。

![]()

不法侵入の正当な理由は?

「正当な理由」に該当するのは、この例のように、生命や身体を守るために、必要なケースに限られるでしょう。

例えば、雨宿りのために他人の家に忍び込んだような場合、正当な理由とは認められないでしょう。

![]()

私有地を通り抜けたら罪になりますか?

まとめ

このページでは、不法侵入について解説しました。

微妙な事案になってくると、不法侵入に当たるかの判断が難しくなってくることをご理解いただけたかと思います。

さらに、不法侵入に当たらない場合であっても、油断は禁物です。

たとえば、軽犯罪法は、人の看守していない邸宅や建造物に正当な理由なくひそむ行為(軽犯罪法1条1号)や、立入禁止の場所や他人の田畑に正当な理由なく入る行為(同32号)を処罰対象としています。

また、仮に刑事罰の対象とならないとしても、うっかり他人の敷地内に入ってしまったがために、所有者からクレームを付けられるなど、無用のトラブルに巻き込まれることも考えられます。

心配なことがおありのときは、法律の専門家である弁護士にぜひご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか