強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)とは?逮捕されないポイント

強制わいせつとは、被害者の同意なく「わいせつな行為」を行う犯罪です。

13歳以上の相手に対して暴行や脅迫を用いて無理やりわいせつな行為を行った場合や、13歳未満の相手に対してわいせつ行為を行った場合(暴行・脅迫を用いなくても)に成立する犯罪です(改正前刑法176条)。

強制わいせつを犯してしまった場合、逮捕・起訴といった厳しい処分を覚悟する必要があります。

ただし、強制わいせつのすべての事案が逮捕・起訴されるというわけではありません。

このページでは、強制わいせつ罪とはどのような犯罪であるか、その後逮捕されるのかといった事件の流れや逮捕を回避するポイントについて、弁護士がわかりやすく解説します。

なお、強制わいせつ罪は、2023年の法改正により、不同意わいせつ罪に名称や構成要件が変更されました(2023年7月13日施行)。

そのため、2023年7月13日以降は不同意わいせつ罪が適用されるため、注意が必要です。

2023年7月13日以降の事件は不同意わいせつ罪についてのこちらの記事をご覧ください。

この記事では強制わいせつ(2023年7月12日以前)について解説しています。

目次

強制わいせつ罪とは(2023年7月12日まで)

強制わいせつとは、被害者の同意を得ることなく、わいせつな行為を行うことをいいます。

判例によれば、わいせつな行為とは、「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいうと解されています(最大判昭和32年3月13日刑集第11巻3号997頁参照)。

具体的には、街中で見知らぬ相手に突然抱きつく、体を触る、キスをする、衣服を脱がせて裸の写真を撮影する、自己の性器を触らせたりするなどの行為がわいせつ行為に該当するといえます。

2023年7月12日以前にこうした行為を被害者の同意なく行ったという場合、強制わいせつ罪として刑事処罰の対象になります。

不同意わいせつ罪とは(2023年7月13日以降)

不同意わいせつ罪とは、被害者が同意していないにもかかわらず、体を触ったり、自己の性器を触らせたりするなどのわいせつな行為を行うことを指します。

不同意わいせつ罪に該当する方(2023年7月13日以降の事件)はこちらをご覧ください。

強制わいせつ罪の成立要件

強制わいせつ罪は、以下のいずれかの要件を満たす場合に成立します。

- 13歳以上の者に対して「暴行又は脅迫」を用いて被害者の意思を抑えつけ、無理やりわいせつな行為を行った場合

- 13歳未満の者に対してわいせつ行為を行った場合(同意の有無は問わない)

わいせつ行為とは?

わいせつな行為とは、上の「性交等」※以外で、被害者の性的羞恥心を害する行為と言われています。

※性交とは、男性器を女性器に挿入することです。口淫、手淫は疑似性行為として、「性交等」に含まれます。

具体的には、陰部を触る、胸を触るなどの行為です。

また、キスについては、状況しだいでわいせつな行為に該当する場合があります。

ワンポイント:わいせつ行為とみだらな行為の違い

「わいせつ行為」と似た用語で、「みだらな行為」というものがあります。

「みだらな行為」は条例(淫行条例等)に記載されていることが多いです。

みだらな行為は、性交や疑似性行為を指します。

令和5年7月13日以降の事件は不同意わいせつ罪の成立要件が適用されます

不同意わいせつ罪の成立要件について詳しくは以下をご覧ください。

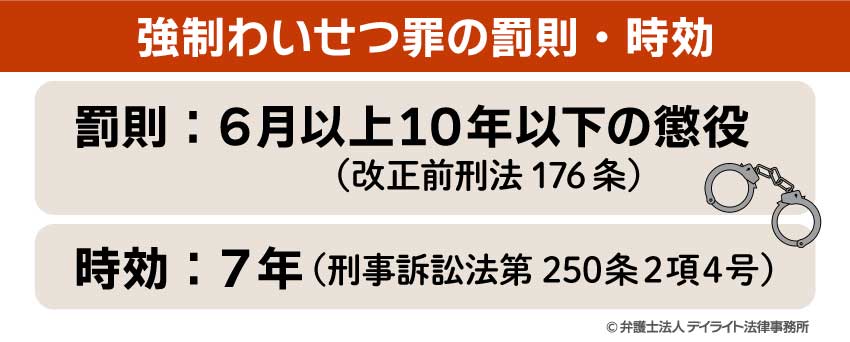

強制わいせつ罪の罰則・時効

強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」です(改正前刑法176条)。

参考:刑法新旧対照条文|法務省

刑事事件の時効については、刑事訴訟法第250条に定められています。

強制わいせつ罪に関しては刑事訴訟法第250条2項4号が適用され、時効は7年となります。

逮捕される確率

強制わいせつ罪の逮捕される確率は、50パーセント※を超えると考えられます。

※検察統計によれば検挙総数4,010件のうち逮捕されたのが2,181件

強制わいせつ罪は法定刑も比較的重い重大犯罪であることから、半数以上が逮捕されています。

逮捕されるまでの期間はどれくらい?

現行犯の場合を除き、容疑者を逮捕するには裁判官の発付する逮捕状が必要です。

逮捕状を請求するためには、逮捕しようとする人物が容疑者であると考える根拠資料をそろえなければなりません。

そのため、逮捕されるまでの期間は捜査状況によって大きく左右され、犯行から数日後に逮捕されることもあれば、かなりの期間がすぎてから逮捕に至るということもあり得ます。

強制わいせつ罪の時効期間は7年とされており(刑事訴訟法250条2項4号)、基本的には最長で7年の間は逮捕の余地があることになります。

また、被害者が怪我を負っている場合には強制わいせつ等致傷罪として時効期間が20年となりますので、その分だけ逮捕の可能性がある期間も延びることになります。

強制わいせつで逮捕された場合の手続きの流れ

強制わいせつで逮捕された場合、次のような流れで事件は進行します。

逮捕

逮捕は、身体拘束という強い効果を持っている反面、時間制限があります。

すなわち、捜査機関は、逮捕後48時間以内に警察から検察官に送致をするか、それとも釈放をするかをしなければなりません。

逮捕されると、最大で72時間、外部との連絡や面会が禁止されたまま、身柄を拘束されます。

この間、容疑者(被疑者)が面会ができるのは、弁護士のみとなります。

送検

通常、逮捕から48時間以内に、事件と身柄が検察に送られます。この手続を「送検」と呼びます。

逮捕に時間制限が設けられていたのと同じように、検察官は事件が送致されてから24時間以内に勾留請求を行うか釈放するかを選ばなければなりません。

勾留請求を行うべきかどうかを判断するため、検察官へ事件が送致されると同時に容疑者は検察庁へ身柄を移され、弁解録取の手続きが行われます。

弁解録取の手続きは取り調べではありませんので、犯行を認めるかどうか、何か言い分はあるかといった簡単な聴取にとどまります。

弁解録取の手続きが終了した後、検察官が勾留請求を行う必要があると考えた場合には、裁判官に勾留請求を行うことになります。

勾留

検察官が勾留請求を行った場合、裁判官は裁判所にて被疑者と面談します(この手続を勾留質問といいます。)。

そして、裁判官は、勾留の要件が満たされているか等を検討して勾留するかどうかを決定します。

勾留の要件

勾留は、罪を犯したと疑う相当の理由があり、勾留の必要性がある場合で、かつ、次のいずれかの要件が満たされる場合に限って認められます。

- ① 逃亡のおそれが相当程度認められること

- ② 罪証隠滅のおそれが相当程度認められること

- ③ 住所不定であること

勾留が認められると、そこから10日間の身体拘束を受けることになります。

この期間中に警察や検察官の取り調べが連日行われ、起訴するかどうかを決める材料が集められることになります。

勾留延長について

勾留の期間は10日間ですが、10日間では起訴するかどうかを決められない正当な理由がある場合には、最大10日間の延長が認められています。

体感としては、勾留延長が一切行われない事件の方が珍しく、ほとんどの事件で5日から10日間の勾留延長が認められているように感じます。

起訴

起訴とは、検察官が被疑者に刑事罰を与えるべきだと考えた場合に、裁判所でその事件の審理を行うよう、手続きを進めることです。

基本的に、勾留の期間が満了するまでに検察官は起訴するかどうかを決定します。

起訴前の勾留は最長でも20日間ですが、起訴された場合、保釈されない限り、判決まで勾留が続くことになります。

判決

判決の種類としてよく目にするものは、執行猶予付きの判決、実刑判決や無罪判決といったものが挙げられます。

犯行を否認している場合は無罪判決を目指すことになりますが、無罪判決を得られる確率は極めて低いものとなっています。

すなわち、日本の刑事裁判では起訴されると99%以上が有罪となります。

そのため、刑事事件においては、起訴を回避することが最大の弁護活動となります。

強制わいせつで逮捕された場合のリスク

強制わいせつで逮捕された場合のリスクは、刑事罰と、それ以外の事実上の不利益が考えられます。

起訴されて有罪になると、最長で10年の懲役という刑罰が科されます。

もちろん、最下限の6月となることもあれば、執行猶予がつく可能性もあります。

しかし、刑事事件においては最悪の状況を想定し、早期にかつ効果的な弁護活動を開始する必要があると言えます。

社会的制裁として、次のような事実上の不利益をこうむるおそれがあります。

実名報道のリスク

強制わいせつで逮捕された場合、氏名を含めて報道される可能性があります。

実名報道されるかどうかについては、少年の場合を除いて決まったルールがあるわけではありません。

そのため、どのような人物がどのような犯行を行ったかという事件の概要のほか、他に報道すべき事件があるかといった事情をふまえて、各報道機関が独自に決定しているのです。

インターネットでのニュース配信が一般的になった現代では、一度でも実名が報じられてしまうと相当期間にわたって情報が残りつづけるため、実名報道による不利益は軽視できません。

職場に知られてしまう

実名が報道されることに加え、勤務先に逮捕に関する情報を把握されてしまうことも、重大なリスクといえるでしょう。

同僚や上司といった会社の関係者から事情を聴取するような場合を除いて、警察が職場に連絡をいれる可能性は高くないかもしれません。

しかし、報道で実名が出た場合、勤務先に知られてしまうことを避けるのは困難でしょう。

また、逮捕にとどまらず勾留までされてしまうと、最低でも10日間(延長を含めれば最長20日間)は会社を欠勤せざるをえません。

そうすると、逮捕の事実をつげるかどうかはともかく、それだけの期間を欠勤するだけの合理的な理由を説明することが迫られます。

強制わいせつは懲役があり得る重罪であり、たとえ勤務外の私的な行為であっても、会社の信頼を傷つける側面も強いため、懲戒解雇を含めた厳しい処分を受けることも覚悟しなければなりません。

家族に知られてしまう

逮捕・勾留されると最短でも2週間程度は帰宅できませんので、家族に隠し通すことは難しいでしょう。

また、性犯罪の場合、家宅捜索によって、家族に犯行が知られてしまう可能性もあります。

家族に犯行が知られてしまった場合、強制わいせつは罪名の印象が特に悪いこともあり、家庭関係が悪化する可能性も覚悟しなければなりません。

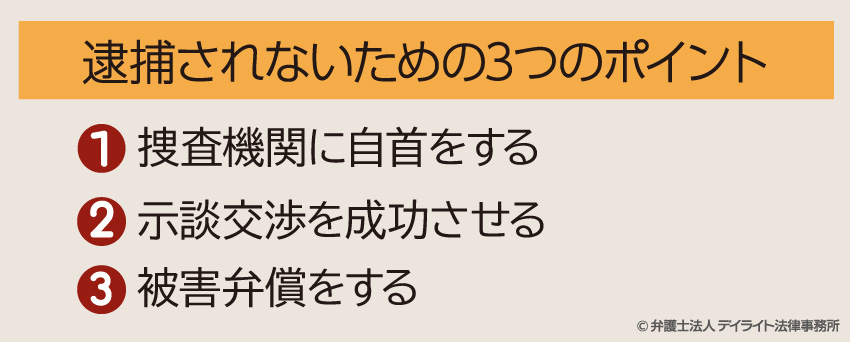

逮捕されないための3つのポイント

逮捕できる法的要件がみたされている場合、逮捕を避けられる確実な方法はないのですが、その可能性を低めるために執りうる手段はいくつか考えられます。

強制わいせつは過半数が逮捕されているものの、残りの半数弱の事件については逮捕されていないという見方もできます。

以下のような点に気をつけておけば、仮に逮捕が避けられなかったとしても、つづく勾留の確率がさがることが考えられますし、また起訴に至った場合でも、裁判上有利な事情として扱われるこことも見込まれます。

捜査機関に自首をする

逮捕を回避する手段のひとつは、捜査機関に自首をすることです。

容疑者を逮捕するには逮捕の必要性として、逃亡や証拠隠滅のおそれがあることが求められるため、このような「おそれ」がないことが明らかであれば、逮捕要件を欠くことになります。

逃亡や証拠隠滅をする意思があるのであれば自分から出頭はしないでしょうから、自首することによって、逃亡も証拠隠滅もする意思がないことを行動で示していることになるのです。

自首しても逮捕されることはありますので楽観はできませんが、可能性という意味では、自首しない場合にくらべれば逮捕されにくいといえるでしょう。

もしひとりで出頭することが不安ということであれば、弁護士に自首の同行を依頼することを検討されてもよいでしょう。

弁護士が同行したからといって逮捕を阻止できるわけではありませんが、弁護士と一緒に出頭することで、事件と真摯に向き合っていることを示すことになります。

また、弁護士が同行しているとなれば捜査機関としても慎重にならざるを得ませんので、県政の意味でも、法律の専門家である弁護士を伴うことをおすすめします。

示談交渉を成功させる

強制わいせつのようは被害者がいる犯罪ですので、被害者と示談を成立させることが重要になってきます。

示談が成立したからといって、必ず逮捕をまぬがれるとはいえませんが、強制わいせつのような性犯罪においては被害者の意向が特に重要視されます。

示談を成立させ被害者に処罰意思がないと明確にすることができれば、処罰の必要性は低下し、逮捕の可能性も低くなると考えられます。

もっとも、強制わいせつでは被害者の処罰感情が特に峻烈であることが通常であり、示談を成立させることは容易ではありません。

刑事事件の示談交渉経験が豊富な弁護士に依頼であれば、被害者の心情に配慮しながら丁寧に交渉をすすめていきますので、示談成立の可能性が高まることが期待できるでしょう。

被害弁償をする

性犯罪の被害者の中には、加害者との示談を頑なに拒む例も散見されます。

この場合、示談は無理でも被害弁償の申し出を行い、お金だけ受け取ってもらうという方法も検討すべきです。

被害弁償が完了すれば、それらを内容とする報告書を作成し警察・検察官に提出する、という流れが一般的です。

示談が成立していないため、起訴される可能性が残りますが、被害弁償を行うことで、・不起訴処分・執行猶予を期待できるというメリットが考えられます。

強制わいせつに関する解決事例

Iさんは、強制わいせつで被害届を出されましたが、弁護士による早期の示談交渉と粘り強い交渉により不起訴処分を得ることができました。

詳しくは以下をご覧ください。

Fさんは、強制わいせつで被害届を提出されてしまいましたが、迅速な弁護活動により、被害届を取り下げ、メディアによる報道もされることなく解決できました。

詳しくは以下をご覧ください。

まとめ

このページでは、強制わいせつ罪の成立条件や逮捕されるケースなどについて解説しました。

最後に改めて要点を整理します。

強制わいせつ罪は、被害者の同意なくわいせつ行為をすることによって成立する。

逮捕されることにより法律上の刑罰を受ける可能性があるほか、実名報道されたり、職場や家族に知られたりといった社会的制裁を被るリスクがある。

自首や被害者との示談によって逮捕を回避できる可能性があり、いずれの場合も、刑事事件を得意とする弁護士に依頼することが有効である。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しています。

LINEなどのオンライン相談も活用していますので全国対応も可能ですので、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。