示談とは?示談の意味と刑事事件の相場・成立の流れ

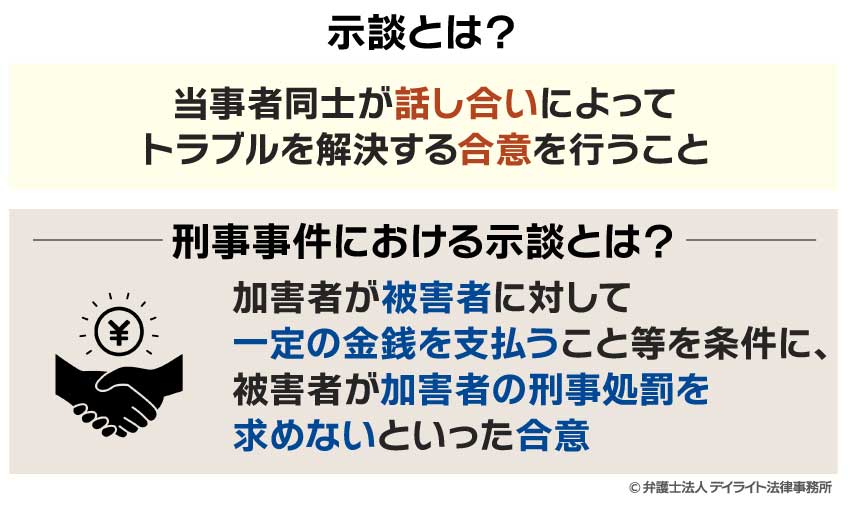

示談(じだん)とは、当事者同士が話し合いによってトラブルを解決する合意を行うことをいいます。

この言葉は、交通事故や離婚問題などの民事トラブルでも使われますが、刑事事件における示談は性質が異なります。

刑事事件における示談とは、加害者が被害者に対して一定の金銭を支払うこと等を条件に、被害者が加害者の刑事処罰を求めないといった合意を行うことをいいます。

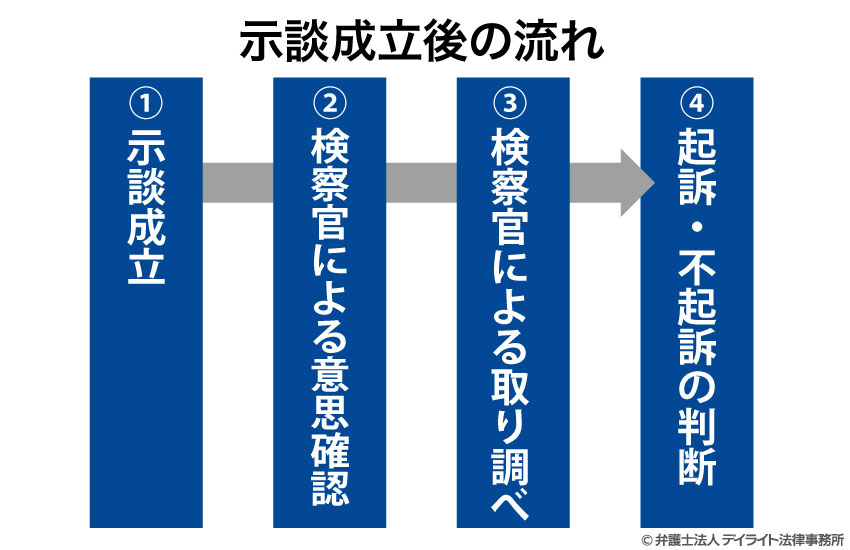

示談が成立しても、そこで刑事手続きが終了するわけではありません。

警察は引き続き捜査を行い、最終的には検察官が被疑者を起訴とするか不起訴とするかを判断します。

このページでは、示談の意味のほか、刑事事件の示談の影響、示談するメリット・デメリット、具体的な流れ、示談金の相場などについて弁護士が解説します。

目次

示談とは

示談(じだん)とは、当事者同士が話し合いによってトラブルを解決する合意を行うことをいいます。

この言葉は、交通事故や離婚問題などの民事トラブルでも使われますが、刑事事件における示談は性質が異なります。

刑事事件のほとんどのケースでは、加害者と被害者がいます。

被害者がいる犯罪としては、盗撮、痴漢、強姦等の性犯罪や、暴行、傷害などの粗暴犯、窃盗、横領、詐欺などの財産犯などが挙げられます。

刑事事件における示談とは、加害者が被害者に対して一定の金銭を支払うこと等を条件に、被害者が加害者の刑事処罰を求めないといった合意を行うことをいいます。

単に損害賠償を行うだけの合意の場合には、「示談」ではなく「被害弁償」と呼ばれます。

示談のメリット・デメリット

示談のメリット

刑事事件の中には、暴行・傷害事件、窃盗・強盗事件、詐欺・横領事件、不同意わいせつ・不同意性交事件、盗撮・痴漢事件など、被害者が存在するものが多く存在します。

これらの事件の多くは、被害者が捜査機関に被害申告をすることによって捜査が始まり、犯罪の証拠が十分に揃えば、刑事罰を科される可能性があります。

しかしながら、犯罪とされる行為に及んだ者が全員起訴されて刑事罰を科されるかというと、そうではありません。

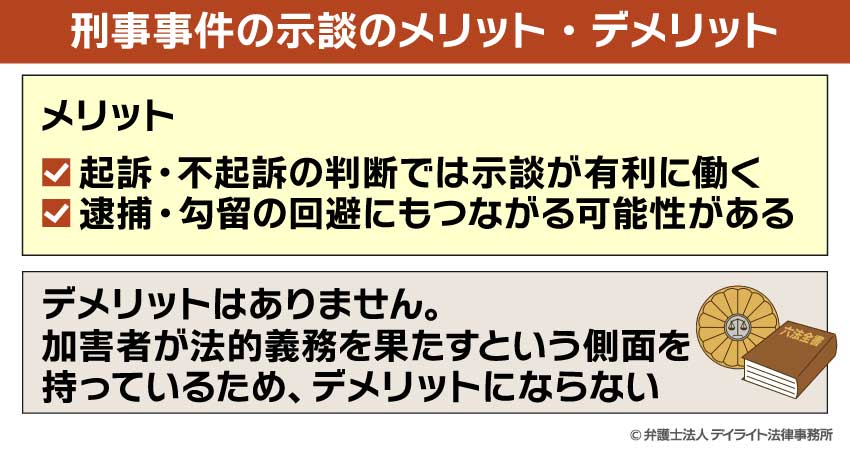

起訴・不起訴の判断では示談が有利に働く

起訴するかどうかは検察官が裁量で決めることが出来ますので、犯罪の証拠が揃っていたとしても、刑事罰を科す必要性が低いと考えられた場合には、不起訴とされることがあります。

被害者と被疑者との間での話し合いにより、双方が納得いく形で示談ができている場合は、被害回復や被害者の処罰意思が低下していることを理由として、刑事罰を科す必要性が低くなったと判断される可能性が高くなります。

逮捕・勾留の回避にもつながる可能性がある

また、示談ができているということは、被害者が刑事処罰を求めないという意思表示をしている状態ですから、被疑者にとって一番ありがたい状況といえます。

これ以上ないほどに有利な状況である以上、被疑者が証拠隠滅のためにそこから更に被害者に対して何か働きかけるとは考えにくいと評価できます。

そうすると、逮捕・勾留の要件が欠けたり、必要性が低いと判断されたりすることもあり得るでしょう。

刑事事件で示談を行うと、身体拘束や刑事罰がどうなるかという点で有利に考慮されることになりますので、被疑者にとってはとても大きなメリットがあるものといえます。

もちろん被害者にとっても示談のメリットはいくつかありますが、ここでは割愛します。

示談交渉について、詳しくは以下もご覧ください。

示談のデメリット

結論として、示談のデメリットはありません。

特に、刑事事件においては、加害者は被害者に対して、被害者が被った損害を賠償する義務があります。

この損害賠償義務は、本来的には刑事責任ではなく、民事上のものです(民法の不法行為等)。

しかし、示談をするということは、加害者が法的義務を果たすという側面を持っているため、デメリットにはならないのです。

性犯罪の加害者が被害者に対して、100万円の損害賠償義務を負っているとします。示談金として、この100万円を支払うと、加害者の手元のキャッシュ(現金)は減少します。しかし、同時に、加害者の損害賠償義務(負債)が無くなります。したがって、経済的にプラスマイナスゼロとなるのです。

もちろん、被害者から相場を大幅に上回る、法外な金額※を要求されるということも考えられます。

※例えば100万円が相場のケースで1000万円など

しかし、加害者は、示談成立のメリットを考慮してもなお、金額に納得できない場合、示談しなければよいのです。

したがって、示談を成立させることについて、デメリットはないと言えます。

示談が成立するとどうなるの?

示談が成立した場合、そこで刑事手続きが終了するかというとそうではありません。

捜査機関が事件を把握して捜査を開始した以上、基本的には捜査を完了し、検察官が刑事処罰を与えるべきか否かを判断するというところまでたどり着くことになります。

以下では、起訴前に示談が成立した後、どのように手続きが進むかを解説しましょう。

①示談成立

示談が成立した場合、そのことを捜査機関に知らせなければ意味はありません。

被疑者が示談書を捜査機関に提出することで、その後の手続きにおいて被疑者にとって有利な証拠として扱われます。

具体的には、罪証隠滅のおそれが無くなったと判断されて、逮捕や勾留といった身体拘束を避けられる若しくは身体拘束から解放されるということもありますし、被害者が刑事処罰を求めていないことを理由として不起訴(起訴猶予)となる可能性もあります。

なお、起訴後に示談が成立した場合には、裁判において刑期が短くなったり、執行猶予がついたりといった方向で被告人に有利に考慮してもらうことができます。

②検察官による意思確認

検察官が事件の送致を受けた後、証拠書類の中に示談書が含まれていた場合には、被害者に対して意思確認を行うことになります。

被害者がきちんと示談の意味を説明された上で合意をしているか、処罰意思がないということで間違いないかということを確認した上で、示談書の有効性を認めるという扱いをされています。

民事上の合意としてみれば、大人が署名押印をしている以上、あとから書類の意味がわかっていなかったと言っても相手にされませんが、刑事事件の示談の場合は検察官がこのような慎重な検討を行います。

もっとも、被害者がお金を受け取った後に加害者を陥れる目的で意思表示を覆すような場合は、検察官も被害者の意思表示を重視せずに処分を決定すると思われますので、誠実に示談交渉を行っていれば示談書を有利に取り扱ってもらえるでしょう。

③検察官による取り調べ

示談が出来ている場合でも、検察官による取り調べは実施されることが多いです。

犯行を認めている事件における検察官による取り調べは、警察の取り調べと異なり、要点のみに絞った簡潔なものとなります。

示談が出来ているとはいえ、取り調べの結果、反省していないと判断されれば起訴される可能性も残っていますから、気をぬくことなく真摯に取り調べに対応しましょう。

④起訴・不起訴の判断

示談が出来ている事件では、被害者が刑事処罰を望んでいないという事情が大きく考慮されることになります。

そのため、被害結果が重大でない事件や初犯の事件では、示談が出来ていること等を理由に不起訴の判断をしてくれる可能性が十分にあります。

しかしながら、被害者が許しているとはいえ、社会的に与える影響が大きい犯罪や、何度も犯罪を行なっているような場合には、刑事罰を与える必要性が認められることもあります。

全ての事件で示談が出来たから確実に不起訴になるというわけではありませんので、その点はご注意ください。

示談が出来た後の流れについて、あわせて以下もご覧ください。

刑事事件の示談金はいくら?相場は事件内容で大きく変わる

示談金は、犯罪によって被害を受けた方への損害賠償という意味合いになりますから、民事裁判で認められる慰謝料や損害賠償の額が一つの基準になります。

しかしながら、刑事事件では、犯罪被害者の処罰感情の強さも示談金の金額に大きく影響してきます。

何故ならば、刑事事件における示談交渉のパワーバランスは圧倒的に被害者が強いからです。

被疑者としては、示談の成否が刑事処罰に大きく影響する可能性があるため、民事裁判の見通しよりも多少高額であったとしても、なんとか示談を成立させたいと考えます。

ところが、被害者は、そもそも示談をするかしないかを自由に決められます。

被疑者を憎む気持ちが強い場合、いくら高額な金額を提示しても受け入れないということもありますから、刑事事件の示談金の相場を示すことは非常に難しいといえます。

たとえば、暴行や傷害などの犯罪の場合であれば、怪我の程度に応じて5万円から100万円を超えるものまで幅広く考えられますから、個々の事件によって裁判で認められるであろう金額にも差が出てきます。

もっとも、慰謝料の要素が観念し難い詐欺や窃盗といった犯罪の示談の場合であれば、被害金額の弁償に数万円から10万円程度までの幅で上乗せを行うという程度になることが多いため、ある程度相場感はつかみやすいかもしれません。

示談金の相場について、詳しくは以下もご覧ください。

示談を成立させるためのポイント!

刑事事件に慣れている弁護士に弁護を依頼すること

刑事事件に慣れていない弁護士に示談交渉を任せた場合、民事上認められる金額以上は支払う必要がないというスタンスで被害者に接することも十分に考えられます。

あまりに高額な示談金を要求された場合には毅然とした対応ももちろん必要です。

しかしながら、ほとんどの刑事事件は、被害者に何ら落ち度はなく、被疑者が一方的に責められるべき事案です。

そのような事件で上記のような交渉手法を取ってしまうと、被害者に全く反省が伝わらず、不起訴になる可能性があった事件でも起訴されてしまうという結果を招くことになりかねません。

そのため、示談を行いたいと考えるのであれば、刑事事件に慣れている弁護士に弁護を依頼するべきでしょう。

示談書の条項を精査すること

被害者と無事に示談が交わせたと思っていても、示談書の条項に不備があった場合、その後の手続きにおいて本来望んでいた効果が得られない可能性があります。

たとえば、示談書の条項の中に「寛大な処罰を求める」との文言がある場合、起訴後に執行猶予を獲得することを目標としている場合は特に問題はありません。

しかしながら、起訴前に示談をして不起訴を目指しているような場合であれば、この条項では被害者が処罰を求めていないわけではないとして、罰金刑を科される可能性があるかもしれません。

このように個々の事件に応じて適切な示談書を作成する必要がありますから、示談書を作成する際にはその条項を精査する必要があるでしょう。

なお、当事務所では刑事事件の書式集を掲載しています。

ご自身で示談書を作成される際は、以下を参考にしながらアレンジを加えてみてください。

なお、当事務所は、刑事事件の示談書をスマホやパソコンで簡単に制作できる自動作成機もウェブ上に掲載しています。

ぜひ、ご活用ください。

示談交渉は自分でできる?弁護士に依頼するメリット

自分で示談交渉を行うリスク

刑事事件では、自分で示談交渉を行うことは次の理由から困難と考えられます。

被害者の連絡先がわからない場合

被害者と面識がない場合、その方の連絡先(電話番号等)がわからないというケースがほとんどです。

示談をするために、警察に被害者の連絡先を確認しようとしても、警察は教えてくれません。

したがって、このようなケースでは、そもそも示談をスタートすることすらできないと考えられます。

被害者の連絡先がわかる場合

被害者と顔見知りの場合、連絡先はわかることが多いでしょう。

しかし、多くのケースでは、被害者は加害者との直接の交渉を拒否します。

これは、被害者としては、加害者に対して恐怖心や嫌悪感があるためです。

また、被害者と連絡が取れたとしても、示談交渉のやり方に問題があると、そのことを理由に捜査機関から逮捕・勾留されるリスクもあります。

弁護士に依頼することで得られるメリット

示談交渉は、弁護士に依頼されることをお勧めしています。

弁護士が示談交渉の依頼を受けると、通常、警察に被害者の連絡先を確認します。

筆者の経験上、多くのケースでは、被害者は加害者本人ではなく、弁護士とであれば示談交渉に応じてくれます。

したがって、示談交渉が開始できる可能性が高まります。

また、刑事事件に強い弁護士であれば、示談金の相場に精通しており、示談交渉の経験も豊富です。

そのため、法外な金額を要求する被害者については、相場に近づけることが期待できます。

さらに、弁護士は、示談がまとまったとき場合、示談書を作成し、それを証拠として捜査機関に提出してくれます。

これにより、起訴前であれば不起訴、起訴後であれば執行猶予がつくなどの効果が期待できます。

示談についてよくある質問Q&A

![]()

刑事事件と交通事故の示談の違いは?

これに対して、交通事故の示談とは、交通事故によって生じた損害の賠償について、当事者間で話し合い、合意することによって解決することです。

どちらも共通する部分もあります。

特に、交通事故で過失割合が10対0のケースの場合、刑事事件の加害者対被害者という関係で類似します。

しかし、大きく異なるのは、刑事事件の場合、示談を成功させることによって、不起訴や執行猶予など、刑事処罰に大きな影響を与えるという点です。

![]()

刑事事件と離婚の示談の違いは?

これに対して、離婚の示談とは、夫と妻が離婚慰謝料等の支払いについて合意をすることをいいます。

両者とも、金銭を支払うことで、トラブルを解決するという点で共通します。

しかし、離婚の場合、当事者が夫婦に限定されること、また、犯罪が示談の対象とはなっていない、という点で異なります。

![]()

示談と和解の違いは?

これに対して、和解とは、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを合意することをいいます(民法695条)。

参考:民法|e-GOV法令検索

和解は、民法の契約の一種であり、法律上の用語です。

これに対し、示談は日常的に使用される用語であり、法律用語ではありません。

両者に厳密な意味での違いはないと考えられます。

筆者の経験上、一般には刑事事件、交通事故等では、「和解」より「示談」という言葉が用いられることが多いです。

まとめ

示談についての解説は以上となります。

刑事事件の示談の相場や流れが少しでもご理解頂けたでしょうか。

刑事事件で示談をしたいと考えておられる方は、刑事事件に注力している弁護士が在籍している当事務所へご相談ください。