労災保険が補償してくれるものには、けがや病気の治療費として支給される療養補償、休業した際に支給される休業補償、後遺障害に認定された場合に支給される障害補償などがあります。

労災保険で補償の対象となるものは複数ありますので、実際のケースで、どの項目がカバーされるのか押さえておくことが大切です。

この記事では労災の補償内容や金額、補償される期間についてを弁護士がわかりやすく解説します。

労災とは?

労災とは、労働災害の略です。

労働災害には大きく分けて2つの種類があります。

1つが業務災害、もう一つが通勤災害です。

業務災害

業務災害 通勤災害

通勤災害業務災害は、まさに従業員が仕事をしていた際に生じたけが等ですので、労災の典型です。

例えば、飲食店で包丁を使用しているときに手を切った、工場で機械に指を挟まれたといったものが業務災害となります。

通勤災害については、仕事中ということではないため、仕事による災害ではありませんが、通勤が仕事を行うために必要なものとして、通勤中に起こった事故などでのけが等については、労災として補償するということになっています。

なお、ここで出てくる「従業員」は正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員なども含んでいます。

労災保険で補償される金額・内容

ここからは、実際に労災と認定された場合に、労災保険が補償してくれる内容・金額についてみていきます。

労災保険で補償の対象となるものは一つではなく、複数ありますので、実際のケースで、どの項目がカバーされるのか押さえておくことが、従業員の側も企業の側も大切になってきます。

①療養補償給付

療養補償給付の内容

療養補償給付はけがや病気に対する治療費を支給するものです。

具体的には、医療機関での診察、手術、入院などにかかった費用が支給されます。

この療養給付については、2つの種類があります。

「 療養の給付 」

「 療養の費用の支給 」

まず、療養の給付については、労災病院や指定医療機関・薬局等で、無料で治療や薬剤の支給等を受けられるものです。

療養の給付では、病院の窓口でお金を支払うことなく、労災保険が病院に直接支払いをしてくれるという形になります。

他方で、療養の費用の支給は、労災指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その費用を現金給付するものです。

療養の費用の支給の方では、いったん労災保険での単価で計算された病院代を立て替える必要が生じます。

そのため、けがや病気をされた労働者にとっては、療養の給付の方がメリットがあるため、労災病院や指定の医療機関・薬局を受診する方が基本的にはよいでしょう。

なお、「現物給付としての療養の給付」については、請求権の時効を心配する必要はありませんが、「現金給付としての療養の費用の給付」は、費用の支出が確定した日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

療養補償給付の金額

療養補償給付は、治癒(症状固定)するまで支給を受けることができ、上限金額はありません。

治癒とは、完全に症状が消失することのみを指すのではなく、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態のことをいいます。

②休業補償給付・休業特別支給金

休業補償給付・休業特別支給金の内容

休業補償給付と休業特別支給金は、労災事故によって仕事ができず、給料をもらえない場合に請求できるものです。

休業補償給付が労災から支給される要件は以下のとおりです。

- 業務災害、通勤災害によるけがや病気の療養のため労働することができない

- 労働することができない期間が4日以上であること

- 会社から給与の支給を受けていないこと

休業補償給付は休み始めたその日から支給されるわけではなく、4日目から支給されるという点が特徴です。

また、休業補償給付を受けることとなった被災労働者には、賃金を受けない日の4日目から休業特別支給金が支給されます。

休業補償給付・休業特別支給金の金額

休業補償給付は、休業してから4日目以降に給付基礎日額の60%が支給されます。

そして、休業特別支給金は給付基礎日額の20%が支給されます。

したがって、計算式としては、

- 休業補償給付 給付基礎日額 × 60% × (休業日数 − 3日)

- 休業等別支給金 給付基礎日額 × 20% × (休業日数 − 3日)

となります。

ここで、給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。

平均賃金は、原則として、けがや病気等の原因となった労災事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の日数で割った1日当たりの賃金額です。

平均賃金を計算するときには、毎月の給与とは別に支払われるボーナスは対象になりません。

他方で、毎月の給与の中の残業代や家族手当、交通費などは含めて計算をします。

具体例 労災事故発生日 7月1日

賃金締日 毎月末日

| 月 | 基本給 | 残業代 | 交通費 | 職務手当 |

|---|---|---|---|---|

| 4月(30日) | 20万円 | 1万円 | 1万円 | |

| 5月(31日) | 20万円 | 3万円 | 1万円 | 2万円 |

| 6月(30日) | 20万円 | 1万円 | 1万円 | 2万円 |

このケースの平均賃金は

( 4月分 22万円 + 5月分 26万円 + 6月分 24万円 ) ÷ 91日 = 7912円

となります。

③障害補償給付

障害補償給付の内容

障害補償給付は、労働基準監督署から後遺障害の等級に認定された場合に支給される給付です。

後遺障害等級は、障害の重さに応じて1級~14級まで定められており、それに応じて補償がなされます。

この障害補償給付については、1級から7級の障害等級が認定されたケースと8級から14級の障害等級が認定されたケースとでは支給の内容に違いが生じます。

障害補償給付の金額

1級から7級の障害等級が認定されたケースでは、障害補償給付は年金の形で毎年支給されます。

支給される金額は以下の表のとおりです。

| 等級 | 支給額 |

|---|---|

| 第1級 | 給付基礎日額の313日 |

| 第2級 | 277日 |

| 第3級 | 245日 |

| 第4級 | 213日 |

| 第5級 | 184日 |

| 第6級 | 156日 |

| 第7級 | 131日 |

他方で、8級から14級の障害等級の認定がされた場合には、1級から7級までのケースとは異なり、一時金として支給されます。

つまり1回限りの支給です。

支給額は以下の表のとおりです。

| 等級 | 支給額 |

|---|---|

| 第8級 | 給付基礎日額の503日 |

| 第9級 | 391日 |

| 第10級 | 302日 |

| 第11級 | 223日 |

| 第12級 | 156日 |

| 第13級 | 101日 |

| 第14級 | 56日 |

障害等級を申請するタイミングについて、労災保険では、「負傷又は疾病がなおったとき」となっています。

ここでいう「なおった」とは、完全に回復した状態のみをいうのではなく、症状が安定し、医学上一般に認められた医療行為を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいいます(これを症状固定といいます。)。

したがって、症状固定をしたタイミングで障害補償給付の申請をして、認定を受けるという流れになります。

なお、障害補償給付は、傷病が治った日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅します。

④障害特別年金(一時金)・障害特別支給金

障害特別年金(一時金)・障害特別支給金の内容

障害特別年金(一時金)は、事故日以前1年間の特別給与(ボーナスなど)の総額を基礎として算出されるもので、1級から7級は障害特別年金、8級から14級は障害特別一時金として支払われます。

障害特別支給金とは、被災労働者の社会復帰促進等事業として支払われるもので、各後遺障害等級に応じて金額が定められています。

障害特別年金(一時金)・障害特別支給金の金額

障害特別年金の支給額は、以下のとおりです。

| 等級 | 支給額 |

|---|---|

| 第1級 | 給付基礎日額の313日 |

| 第2級 | 277日 |

| 第3級 | 245日 |

| 第4級 | 213日 |

| 第5級 | 184日 |

| 第6級 | 156日 |

| 第7級 | 131日 |

障害特別一時金の支給額は以下のとおりです。

| 等級 | 支給額 |

|---|---|

| 第8級 | 給付基礎日額の503日 |

| 第9級 | 391日 |

| 第10級 | 302日 |

| 第11級 | 223日 |

| 第12級 | 156日 |

| 第13級 | 101日 |

| 第14級 | 56日 |

障害特別支給金の金額は以下のとおりです。

| 等級 | 支給額 |

|---|---|

| 第1級 | 342万円 |

| 第2級 | 320万円 |

| 第3級 | 300万円 |

| 第4級 | 264万円 |

| 第5級 | 225万円 |

| 第6級 | 192万円 |

| 第7級 | 159万円 |

| 第8級 | 65万円 |

| 第9級 | 50万円 |

| 第10級 | 39万円 |

| 第11級 | 29万円 |

| 第12級 | 20万円 |

| 第13級 | 14万円 |

| 第14級 | 8万円 |

⑤遺族補償給付

遺族補償給付の内容

遺族補償給付は、被災労働者が亡くなった場合に、その収入によって生計を維持していた配偶者、子・父母・祖父母等に対して、遺族補償年金または遺族補償一時金という形で支給されるものです。

配偶者以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。

遺族補償年金は、受給資格者のうちの中から一番優先される順位の人に対して支給されます。

ですので、子・祖父母だからといって必ずしも支給されるわけではありません。

受給権者の順位は、以下のとおりです。

- ① 妻または60歳以上か一定障害の夫

- ② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子

- ③ 60歳以上か一定障害の父母

- ④ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫

- ⑤ 60歳以上か一定障害の祖父母

- ⑥ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹

- ⑦ 55歳以上60歳未満の夫

- ⑧ 55歳以上60歳未満の父母

- ⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母

- ⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

他方、遺族補償一時金は、労働者の死亡当時、遺族補償年金を受ける遺族がいない場合等に支給されます。

受給権者は、遺族補償年金と同様に受給資格者のうちの優先順位の高い人に対して支給されます。

受給権者の順位は、以下のとおりです。

- ① 配偶者

- ② 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母

- ③ その他の子・父母・孫・祖父母

- ④ 兄弟姉妹

遺族補償給付の金額

遺族補償給付は、遺族の人数などに応じて支給されます。

遺族補償年金は、以下のとおりです。

| 遺族の人数 | 遺族補償年金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別年金 |

|---|---|---|---|

| 1人 | 給付基礎日額の153日分※1 | 300万円 | 算定基礎日額の153日分※2 |

| 2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 | |

| 3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 | |

| 4人 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 |

※1、※2について、遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分となります。

遺族補償一時金は、給付基礎日額の1000日分が支給されます。

算定基礎日額とは、原則として、事故にあるいは診断によって病気が確定した日以前1年間にその従業員が会社から受けた特別給与(ボーナスなど)の総額を365で割って得た額です。

⑥葬祭料

葬祭料の内容

葬祭料は、労災事故によって従業員が亡くなった場合に葬儀に関する費用として支給されるものです。

葬祭料の金額

葬祭料の額は、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額となります。

もっとも、この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります。

⑦傷病補償年金

傷病補償年金の内容

傷病補償年金とは、けがの治療を開始してから1年6か月を経過しても、まだ治療が継続中で治っていない場合に、そのけがや病気による障害の程度が傷病等級の1級~3級(全部労働不能)の程度に達している場合に支払われるものです。

傷病補償年金について詳しくはこちらをご覧ください。

傷病補償年金の金額

傷病補償年金の金額は、以下のとおりです。

| 等級 | 支給額 |

|---|---|

| 1級 | 給付基礎日額の313日分 |

| 2級 | 給付基礎日額の277日分 |

| 3級 | 給付基礎日額の245日分 |

⑧介護補償給付

介護補償給付の内容

介護補償給付は、障害補償年金(上記③)または傷病補償年金(上記⑦)を受ける権利を有する労働者のうち、1級、2級のケースで、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、実際にも常時または随時介護を受けているときに支給されます。

この介護補償給付は、病院や施設に入所している場合には、十分な介護サービスが受けられているものとして、支給されません。

したがって、自宅で介護しているケースなどが支給の対象になります。

介護補償給付の金額

介護補償給付の給付金額は以下のとおりです。

| 最高限度額(月額) | 常時介護が必要な場合 | 16万5150円 |

|---|---|---|

| 随時介護が必要な場合 | 8万2580円 | |

| 最低保障額(月額) | 常時介護が必要な場合 | 7万0790円 |

| 随時介護が必要な場合 | 3万5400円 |

計算機で休業補償を簡単に計算!

当事務所では、休業補償の概算額を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

計算機は休業補償を簡易迅速に把握するためのものであり、個別の状況には対応していませんので、正確な金額については労災問題に詳しい弁護士へ相談されることをお勧めします。

労災が補償される期間

それでは、労災の補償される期間はどこまでなのでしょうか。

以下では、この点について説明していきます。

一言で労災補償といっても、「労災保険が補償してくれるものとは?」で解説したように補償される項目が様々あります。

そのため、補償される期間もその給付ごとに変わってきます。

具体的には、療養給付については、完治の場合には、労災事故にあって治療を開始してから治療が終了するまで、障害が残る場合には、症状固定までということになります。

また、休業補償給付については、休業が生じて4日目から休業が終了するまでとなります。

ただし、休業について、医師の証明が必要になります。

そして、労災事故から1年6か月経過して傷病補償年金を受給するケースでは、休業補償給付から傷病補償年金へと切り替わります。

障害補償については、1級から7級の場合には、年金による支給ですので、労働者が死亡したり、障害が軽くなったりしない限りは継続して補償を受けることができます。

他方で、8級から14級については1回の支給となるため、給付の申請をして支払いがなされれば補償は終了となります。

介護補償給付については、常時または随時介護を実際にしている期間が補償の対象となります。

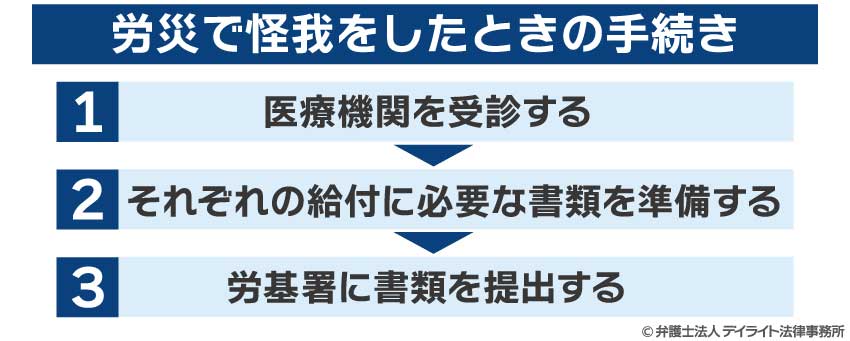

労災でけがをしたときの手続きの流れ

労災事故にあってけがや病気が発生した場合の流れは以下の通りです。

①医療機関を受診する

この際に労災であることを医療機関に申告します。

なお、通勤災害の場合で、加害者がいる交通事故の場合、加害者の加入している自動車保険が治療費の支払いを対応してくれる可能性があります。

その場合には、労災保険で手続をするのか、自賠責保険を含めた自動車保険で手続をするのかを選択することになります。

②それぞれの給付に必要な書類を準備する

医療機関を受診して治療を開始した段階で労災の申請に向けた書類を準備していくことになります。

必要な書類は申請する給付の内容に応じて異なってきます。

厚生労働省のHPでそれぞれの給付に応じた申請書類が用意されていますので確認しましょう。

書類を準備していく中で、

- 労働者が署名・押印しなければならない部分

- 企業が証明しなければならない部分

- 医師が証明しなければならない部分

がそれぞれありますので計画的に準備しましょう。

③労基署に書類を提出する

必要な書類が整ったら、事業場を管轄する労働基準監督署の労災課に書類を提出することになります。

労災の補償に関するQ&A

労災保険の特別加入制度とは?

労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用されて賃金を受けている方が対象です。

労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用されて賃金を受けている方が対象です。

そうすると、事業主や家族従業者などの労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることはできないことになります。

こうした原則を厳密に適用してしまうと、建設の一人親方や中小企業の事業主などの補償が疎かになってしまいます。

そこで、労働者と同等と評価できる人を対象として、労災保険に特別に加入して、万が一労災事故が発生した場合に労災補償を受けることができるようになっています。これが特別加入制度です。

特別加入制度については、厚生労働省のHPに申請様式が用意されています。

引用元:労災保険への特別加入|厚生労働省

コロナの場合も休業補償をもらうことはできる?

2020年に発生した新型コロナウイルスですが、2023年1月時点においても、依然として陽性と判断されると一定期間の自宅での療養が要請されています。

2020年に発生した新型コロナウイルスですが、2023年1月時点においても、依然として陽性と判断されると一定期間の自宅での療養が要請されています。

医師や看護師といった医療従事者はもちろん、そのほかの業種でも業務の中で新型コロナウイルスに感染してしまうということが起こり得ます。感染すると、会社を休まなければならなくなります。

このとき、感染が業務に関するものであった場合には、労災保険に申請することができ、休業補償の給付をもらうこともできます。

まとめ

ここまで、労災の補償について、具体的な補償内容やその金額、補償の期間についてみてきました。

労災事故は、お立場が従業員か会社かで、必要となるサポートが異なります。

デイライトでは、トップクラスのサービスを提供するため、それぞれの立場に応じた専門チーム(従業員側は人身障害部、会社側は企業法務部)がご対応します。

お気軽にご相談ください。