弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

労災申請の期限とは、労災保険の請求権が時効により消滅してしまい、労災申請ができなくなってしまう期限のことです。

労災保険への請求期限は、給付によって2〜5年と定められています。

労災によってケガ・病気になった場合には、労災保険から給付を受けることができます。

しかし、この期限を過ぎると、労災保険の請求ができなくなってしまいますので、十分に注意する必要があります。

なお、アスベスト被害によって死亡した方のご遺族は、特例で、労災保険の期限が過ぎていても特別遺族給付金を請求することができる可能性があります。

今回の記事では、労災申請の期限はいつか、労災申請の手続きの流れはどのようなものか、退職後や健康保険使用後の労災申請はできるか、労災申請期限に関して注意すべき点は何かなどについて解説していきます。

労災申請の期限とは?

労災の申請期限とは、労災保険の給付を求める権利が消滅時効によって消滅するまでの期限のことをいいます。

労災が起こった場合、ケガなどをした従業員は、国の労災保険に給付金を請求する申請をすることができます。

しかし、この労災保険の給付金を請求する権利は、一定の期限を過ぎると時効によって消滅してしまいます(労働者災害補償保険法42条1項)。

そうなると、もはや労災保険を請求することができなくなってしまいます。

労災の被害にあった場合は、労災保険の申請期限をよく確認し、期限までに労災の申請を済ませなければなりません。

労災保険への請求期限は、給付によって2〜5年と定められています。

労災申請期限の一覧表

労災が申請できる期限は、それぞれの給付ごとに異なります。

各給付の申請期限を表にすると、以下のようになります。

| 給付の種類 | 申請期限 |

|---|---|

| 療養(補償)給付 | 療養費の支出が確定した日の翌日から2年 (労災病院、労災指定病院で受診した場合を除く) |

| 休業(補償)給付 | 休業して賃金の支払いを受けられない日ごとに請求権が発生し、それぞれの日の翌日から2年 |

| 葬祭料・葬祭給付 | 労災で従業員が死亡した日の翌日から2年 |

| 介護(補償)給付 | 介護を受けた翌月の1日から2年 |

| 障害(補償)給付 | 傷病が治癒した日(症状固定した日)の翌日から5年 |

| 遺族(補償)給付 | 労災で従業員が死亡した日の翌日から5年 |

| 傷病(補償)年金 | 申請期限なし(申請自体が不要のため) |

各給付の申請期限(請求期限)について、簡単に解説します。

療養(補償)給付の請求期限

療養(補償)給付とは、労災によるケガや病気の治療に要する費用(療養費)などを補償する労災保険の給付です。

労災での治療について患者自身で療養費を負担した場合は、労災保険に療養(補償)給付を請求する申請を行います。

申請が認められれば、労災保険から従業員に対し、従業員が負担した療養費を、原則として全額支払ってもらうことができます。

この療養(補償)給付の請求期限は、療養費の支出が確定した日の翌日から2年となります。

この期限を過ぎると申請ができなくなり、療養(補償)給付を受けることができなくなりますので、注意しましょう。

なお、労災病院や労災指定病院を受診した場合は、労災と認められれば、労災保険から病院に直接治療費が支払われますので、従業員から労災に療養(補償)給付を請求する必要はありません。

労災病院、労災指定病院については、以下のページでも取り上げています。

休業(補償)給付の請求期限

労災でのケガ・病気の療養のために4日以上仕事を休まざるを得なくなった場合、労災保険に休業(補償)給付を申請することができます。

休業(補償)給付の申請期限は、休業して賃金の支払いを受けられない日の翌日から2年間です(休業して賃金の支払いを受けられない日ごとに請求権が発生するので、期限もそれぞれの休業日の翌日から2年となります。)。

休業(補償)給付を受けることができると、休業4日目以降から、休業した日について給付基礎日額の60%(休業特別支給金を合わせると80%)の補償を受けることができます。

葬祭料・葬祭給付の請求期限

労災で従業員が亡くなった場合、労災保険から、葬祭料・葬祭給付の支給があります。

葬祭料・葬祭給付の申請期限は、従業員が労災で死亡した日の翌日から2年間となっています。

労災保険から支給される葬祭料・葬祭給付の金額は、以下とおりです。

- ①31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額

- ②①の額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分

介護(補償)給付の請求期限

介護(補償)給付は、以下の全ての条件を満たす場合に支給される給付です。

- 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者であること

- 以下の障害の状態に該当すること

| 常時介護 | ① 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号) ② 両目が失明するとともに、障害又は傷病等級第1級・第2級の障害を有する、両上肢及び両下肢が亡失又は用廃の状態にあるなど①と同程度の介護を要する状態である |

| 随時介護 | ① 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する(障害等級第2級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号) ② 障害等級第1級又は傷病等級第1級に該当し、常時介護を要する状態ではない |

- 現に介護を受けている

- 以下の施設に入所・入院していない

- ① 病院又は診療所

- ② 介護老人保健施設

- ③ 介護医療院

- ④ 障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)

- ⑤ 特別養護老人ホーム

- ⑥ 原子爆弾被爆者特別養護ホーム

介護(補償)給付は、月単位で支給されます(労働者災害補償保険法19条の2)。

介護(補償)給付の申請期限は、介護を受けた翌月の1日から2年間となります。

介護(補償)給付で支払われる金額は、以下のとおりです。

- 常時介護を要する者 8万1290円~17万7950円

- 随時介護を要する者 4万0600円~8万8980円

障害(補償)給付の請求期限

労災によるケガや病気によって後遺症(治療を続けても改善することが見込めない症状)が残った場合、後遺障害等級認定を受けることができれば、障害(補償)給付を請求することができます。

障害(補償)給付の申請期限は、傷病が治癒した日(症状固定した日)の翌日から5年間となります。

傷病が治癒した日(症状固定した日)とは、それ以上治療を行っても効果が期待できない状態となった日をいいます。

障害(補償)給付には、以下のものがあります。

- 障害補償年金(後遺障害等級1~7級の場合)(給付基礎日額の131日分~313日分)

- 障害補償一時金(後遺障害等級8~14級の場合)(給付基礎日額の56日分~503日分)

- 障害特別支給金(後遺障害等級に応じて8~342万円の一時金)

- 障害特別年金(後遺障害等級1~7級の場合)(算定基礎日額の131日分~313日分)

- 障害特別一時金(後遺障害等級8~14級の場合)(算定基礎日額の56日分~503日分)

事故の日以前1年間の特別給与(ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金。臨時に支払われた賃金は含まない。)の総額(算定基礎年額)を365で割った金額。

ただし、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍)の20%を上回る場合には、給付基礎年額の20%が算定基礎年額となる(150万円が上限額)。

労災で後遺障害が残った場合の補償については、以下のページもご覧ください。

遺族(補償)給付の請求期限

労災で従業員が亡くなった場合、遺族には、労災保険から遺族(補償)給付が支給されます。

遺族(補償)給付の申請期限は、被災した従業員が亡くなった日の翌日から5年間です。

遺族(補償)給付には、①遺族補償年金(遺族特別支給金(一時金)、遺族特別年金を含む)と②遺族補償一時金があります。

遺族補償年金は、労災によって従業員が死亡した当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のいずれかがいる場合に支給されます(ただし、妻以外の遺族については、被害者の死亡当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要)。

遺族補償年金の金額は、以下のようになります。

| 遺族の数 | 遺族補償年金 | 遺族特別支給金(一時金) | 遺族特別年金 |

|---|---|---|---|

| 1人 | 給付基礎日額の153日分 (ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は、給付基礎日額の175日分) |

300万円 | 算定基礎日額の153日分 (ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は、算定基礎日額の175日分) |

| 2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 | |

| 3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 | |

| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 |

遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給権者がいない場合に、他の一定の関係にある遺族に対して支給されます。

遺族補償一時金には、遺族補償一時金(給付基礎日額の1000日分)、遺族特別支給金(300万円)、遺族特別一時金(算定基礎日額の1000日分)が支給されます。

ただし、既に遺族報償年金を受け取っている場合は、既に受け取った遺族補償年金(遺族補償年金前払一時金を含む)、遺族特別支給金、遺族特別年金を上記の金額から差し引きます。

労災死亡事故の場合に受け取れる金額については、以下のページをご覧ください。

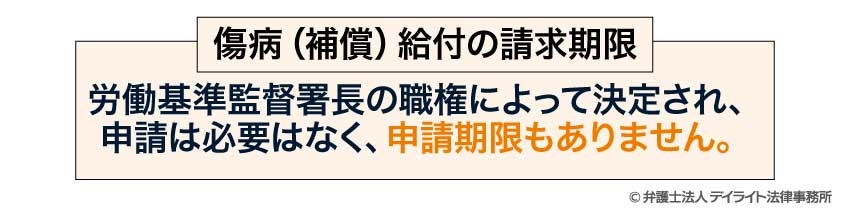

傷病(補償)給付の請求期限

傷病(補償)給付は、労災によるケガや病気の療養開始後1年6か月を経過した日又はその日以後において、そのケガ・病気が治らず、そのケガや病気による障害の程度が傷病等級1級から3級に該当している場合に支給されます。

傷病(補償)給付は、労働基準監督署長の職権によって決定されますので、申請を行う必要はなく、申請期限もありません。

傷病(補償)給付が支給されるようになると、休業(補償)給付は打ち切られます。

傷病(補償)給付で支給される金額は、以下のとおりです。

- 傷病補償年金 給付基礎日額の245日分~313日分

- 傷病特別支給金(一時金) 100万円~114万円

- 傷病特別年金 算定基礎日額の245日分~313日分

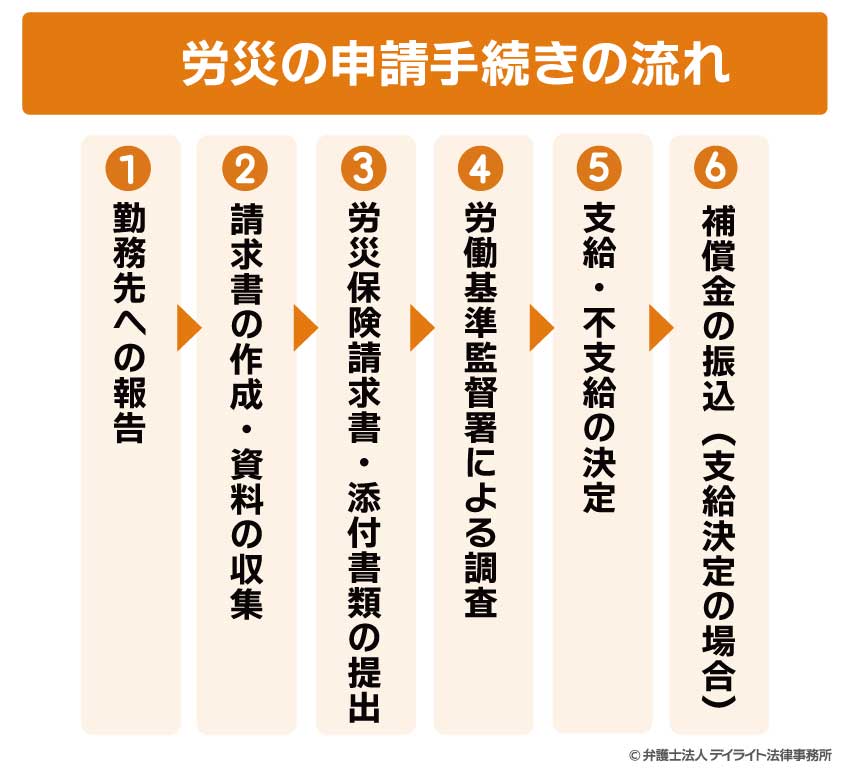

労災の申請手続きの流れ

労災の申請手続きの流れは、次の図のようになります。

①勤務先への報告

労災事故が発生したら、まずは勤務先に報告しましょう。

ただ、自分が大けがをしていて動けない状態である場合などには、まずは治療を優先してください。

その場合は、近くに同僚がいれば、その方に報告を頼んでおくと良いでしょう。

②請求書の作成・資料の収集

労災保険を請求するためには、請求書の作成や資料の収集が必要です。

労災の申請に必要な書類としては、書式が定められている各種の請求書に加え、添付書類があります。

請求書を作成する際には、

- どの様式の請求書を使うかを確認する

- 各書式の書き方を確認する

- 請求書を作成する際に必要とされる会社の証明をもらう

などといったことが必要となってきます。

添付書類の例としては、次のようなものがあります。

- 休業(補償)給付の場合 賃金台帳、出勤簿の写し等

- 障害(補償)給付の場合 レントゲン写真等の資料等

- 遺族(補償)給付の場合

死亡診断書、戸籍謄本、生計維持関係を証明する書類、事実婚の事実を証明する書類等

これらの書類を整え、労災申請の準備をしていきます。

こうした労災申請の準備は、会社が代わりに行ってくれることもあります。

また、弁護士に相談し、申請の準備についてサポートしてもらうこともできます。

労災の申請に必要な書類や書き方の概要については、以下のページでご紹介しています。

③労災保険請求書・添付書類の提出

労災保険請求書と添付書類が準備できたら、労働基準監督署に提出します。

書類の提出は、窓口に直接持参するだけでなく、郵送で行うことも可能です。

なお、労災病院や労災指定の医療機関(指定医療機関等)で治療を受け、労災保険給付でその療養費を賄う場合は、療養(補償)給付については、労働基準監督署ではなく、医療機関に労災の請求書(療養給付請求書)を提出することになります。

④労働基準監督署による調査

労災の請求書の提出を受けると、労働基準監督署は、労災保険給付の要件が満たされているか調査します。

調査では、提出された書類の内容の確認に加え、必要であれば、従業員、会社、その他の関係者などに対し、追加書類の提出を求めたり聴き取りを行ったりします。

⑤支給・不支給の決定

上記のような調査を経て、労働基準監督署は、労災の申請に対し、労災保険給付の支給決定又は不支給決定を行います。

こうした決定については、労災申請をした従業員に対して文書で通知されます。

不支給決定を受けた場合には、不服申立てをするなどの対応を検討する必要があります。

不支給決定を受けた場合の対応については、労災の申請が認定されなかった場合の対応法をご覧ください。

⑥補償金の振込(支給決定の場合)

支給決定が出された場合は、労災保険の補償金が指定した口座に振り込まれます。

なお、労災病院・労災指定の医療機関で治療を受けた場合は、労災保険からの給付は、直接病院に支払われます(そのかわり、労災での治療については、患者には窓口負担はありません。)。

労災保険の手続きの流れについては、以下のページもご覧ください。

労災はあとから申請できる?

期限を超えた場合の申請

労災の申請期限が過ぎてしまった場合、もはや労災の給付を請求することはできません。

労災の申請期限は2年又は5年となっており、案外短いものですので、労災被害にあったらなるべく早く申請を進めることが大切です。

会社を退職したあとの申請

会社を退職した後であっても、労災申請をすることは可能です。

受けられる給付の内容も、退職したことによって影響を受けることはありません(労働基準法83条1項、労働者災害補償保険法12条の5第1項)。

(補償を受ける権利)

第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

2 省略

出典:労働基準法 | e-Gov 法令検索労働者災害補償保険法

第十二条の五 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

2 省略

出典:労働者災害補償保険法 | e-Gov 法令検索

健康保険を使用したあとの申請

労災によるケガや病気の治療には、本来、健康保険は使えません。

労災でのケガや病気の治療に健康保険を使用してしまった後に労災申請をすることも可能ですが、その場合には、労災保険への切り替えの手続をしなければなりません。

労災保険への切り替えをする場合は、まずは受診した病院に、病院での手続きで健康保険から労災保険へ切り替えることができるか確認しましょう。

病院での手続きが可能な場合は、労災保険の様式第5号又は第16号の3の請求書を病院に提出します。

そうすれば、病院で自己負担分(原則3割)として支払った費用の返金を受けることができます。

病院での支払いをしてから日にちが経っていると、病院では手続きをできない場合があります。

その場合には、健康保険の保険者に申告し、保険者側からの指示に従って、保険者に負担してもらった額(原則7割)を従業員側から返納します(一時的にでも全額負担することが難しい場合は、先に労災申請を行い、労災の認定を受けた後、労働基準監督署に相談しましょう。)。

その後、以下の書類を労働基準監督署に提出し、療養(補償)給付(療養の費用)を請求します。

- 労災保険の様式第7号又は第16号の5

- 保険者への返還額の領収書

- 病院窓口で支払った金額の領収書

- 保険者から送付された診療報酬明細書(封をしたままのもの)

これらの書類の確認が済むと、労災保険から、支払った治療費(療養費)の全額を支払ってもらうことができます。

労災の治療に健康保険を使ってしまった場合の対処法については、以下のページでも詳しく解説しています。

労災の申請が認定されなかった場合の対応法

労災の申請が認定されなかった(不支給決定を受けた)場合は、審査請求、再審査請求、取消訴訟といった方法で争うことができます。

こうした手続きは、専門的な知識、経験が必要な複雑なものになりますので、労災にくわしい弁護士に対応を依頼することをお勧めします。

不服申立ての手続きにも期限がありますので、不支給決定を受けた場合は、なるべく早く労災にくわしい弁護士に相談しましょう。

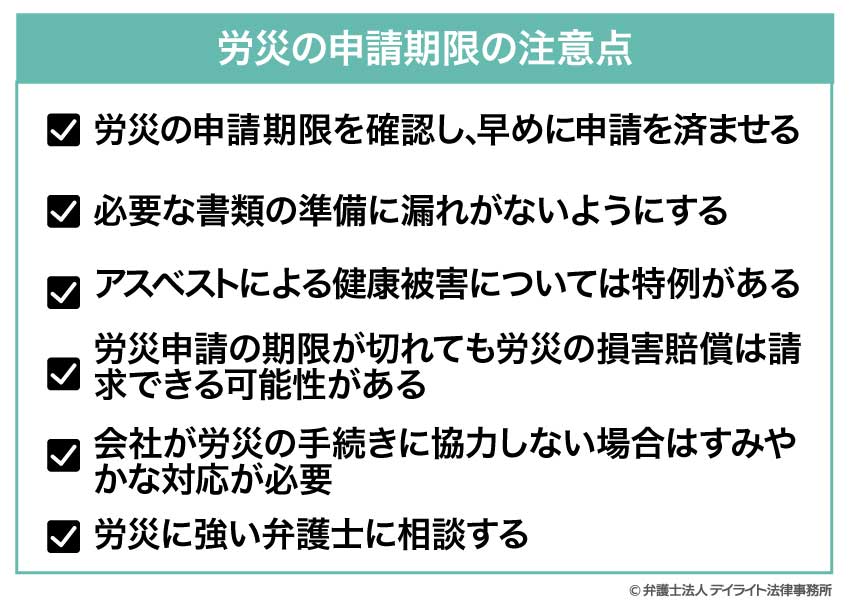

労災の申請期限の注意点

労災の申請期限を確認し、早めに申請を済ませる

労災の申請期限は、1日でも過ぎてしまうと、労災保険を受けられなくなってしまいます。

労災の被害にあった場合は、労災の申請期限を確認し、期限を過ぎないよう意識して、早めに申請を済ませることをお勧めします。

必要な書類の準備に漏れがないようにする

労災の申請をする際には、必要な書類に漏れがないようにすることが大切です。

書類の様式が違っていた、必要な書類が揃っていなかった、記載事項に不備があったなどということがあると、労災の申請を受理してもらうことができない可能性があります。

そうすると、新たな申請を準備しているうちに、労災申請の期限に間に合わなくなってしまうこともありますので、十分に注意しましょう。

アスベストによる健康被害については特例がある

アスベスト(石綿)による病気で亡くなった場合は、労災の申請期限が過ぎてしまっていても、石綿健康被害救済制度によって特別遺族給付を受けることができます。

アスベストは、安価で加工しやすく、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性などの優れた性質を有していたため、かつては建材などに多く使用されていました。

しかし、アスベストは肺がんや中皮腫などの深刻な健康被害をもたらすことが後から判明し、現在では使用が厳しく規制されています。

アスベストが健康に害を及ぼすことは、アスベストが使われ始めてからかなりの期間が経過してから判明したので、それまでの間にアスベストが原因とは分からないままに亡くなってしまった方も数多くおられます。

そのため、アスベストにより健康被害が生じることが分かり、亡くなった方もアスベストによる疾病が原因で亡くなったと考えられるということが分かった時には、もはや労災の申請期限は過ぎてしまっており、労災保険による補償を受けることができない状態になってしまっていた、というご遺族もたくさんおられました。

そうした方々の救済のために設けられたのが、上記の特別遺族給付金です。

ただし、この特別遺族給付金の請求にも期限があります。

令和7年4月時点では令和14年3月27日が請求期限となっており、この期限を過ぎると特別遺族給付金も受け取れなくなってしまいますので、条件に当てはまる場合は、早めに手続きを進めることが大切です。

特別遺族給付金に関する詳細は、以下の資料をご参照ください。

参考:令和4年改正リーフ(HP掲載のみ)|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

ほかにも、石綿健康被害救済制度では、アスベスト被害で労災保険の対象とならない方への補償(医療費、療養手当、葬祭料など)が設けられています。

アスベストによる労災や石綿健康被害救済制度などについては、以下のページで詳しく解説しています。

労災申請の期限が切れても労災の損害賠償は請求できる可能性がある

労災の申請期限が切れてしまった場合でも、労災の損害賠償は請求できる可能性があります。

労災の損害賠償も時効により消滅するのですが、労災の申請期限とは別の期間になります。

そのため、労災の申請期限が過ぎていても、損害賠償であれば請求できる可能性があるのです。

なお、労災保険は労災事故による全ての損害をカバーするものではありません。

たとえば、労災によってケガをした又は死亡したことによる精神的苦痛に対する慰謝料は、労災の損害賠償であれば対象となりますが、労災保険では補償されません。

休業損害(労災によるケガの治療のために仕事を休まざるを得なくなったことによる減収への補償)も、労災保険だと最大80%までしか受け取ることができません。

そのため、労災保険を受け取っている場合でも、労災の損害賠償を請求できるようであれば、損害賠償請求も行った方が、より十分な補償を得ることができるようになります。

労災の損害賠償については、以下のページもご覧ください。

会社が労災の手続きに協力しない場合はすみやかな対応が必要

本来、労災が起こった場合には、会社には、労災申請のために必要な証明を速やかに行うこと、従業員が事故のために労災申請の手続きを行うことが困難な場合には助力することが義務付けられています(労働者災害補償保険法施行規則23条)。

また、元々は労災保険の申請は従業員が行うこととなっているのですが、会社側が代行して申請をしてくれることも多くなっています。

ところが、会社の中には、従業員から労災申請をされることを嫌がり、労災申請への協力を拒む会社もあります。

労災保険料が上がることや会社の評判が落ちることをおそれて、労災を認めようとしないことがあるのです。

労災申請の際には会社からの証明を要求される事項もありますので、会社からの協力を得られないと、労災申請の手続きが難航してしまいます。

労災の申請期限は短いものでは2年となっていますので、会社の協力を得ることができない状態が長引いていると、申請期限が過ぎてしまうことにもなりかねません。

会社が労災の申請に協力してくれない場合は、

- 会社と話し合う

- 労働基準監督署に相談する

- 従業員自ら労災申請を行う

- 労災に強い弁護士に相談する

といった対処法をとって、労災の申請期限までに労災申請を行えるようにしましょう。

会社が労災申請を嫌がる場合の対処法については、以下のページに詳しい解説があります。

労災に強い弁護士に相談する

労災の申請期限内に申請を確実に済ませるためには、早いうちから、労災に強い弁護士に相談することをお勧めします。

労災の申請は、「どの様式の書類を使えばよいのか」「事故の態様などはどの程度詳しく書けばよいのか」など、一般の方にとってはわかりにくい点が多々あります。

労災に強い弁護士であれば、必要な書類を整え、期限内に申請を終えることができるようサポートしてくれます。

また、後遺障害認定を受ける必要が出てきた場合にも、弁護士から、適切な認定を受けることができるようにするためのアドバイスを受けることができます。

さらに、会社に対して労災の損害賠償を請求する場合も、弁護士であれば、労災の申請に引き続いて対応してもらうことが可能です。

弁護士に労災の示談交渉を依頼すれば、

- 適切な損害賠償の額を算定し、請求してくれる

- 会社とのやり取り全般の窓口となり、代わりに対応してもらえる

といったメリットもあります。

労災について弁護士に依頼することのメリットについては、以下のページでもご紹介しています。

労災の申請期限のよくあるQ&A

労災の様式5号の提出期限はいつまで?

労災の様式5号(「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」)は、療養(補償)給付の申請のための書類ですので、療養の費用を支出した日の翌日から2年経つまでに提出しなければなりません。

労災の様式5号(「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」)は、療養(補償)給付の申請のための書類ですので、療養の費用を支出した日の翌日から2年経つまでに提出しなければなりません。労災の様式5号は、労災の給付申請のための書式のひとつで、業務に起因して負傷した従業員が労災病院又は労災指定医療機関を受診する際に使用されます。

労災の様式5号については、以下のページに詳しい解説を掲載しています。

労災の時効とは?

労災の時効とは、労災の損害賠償請求権及び労災保険の請求権についての時効のことです。

労災の時効とは、労災の損害賠償請求権及び労災保険の請求権についての時効のことです。労災保険の請求権の時効については、ここまでご説明してきたとおりです。

労災の損害賠償請求権の消滅時効の期間は、損害賠償の法的根拠ごとに異なっており、次のようになっています(労災事故発生日が令和2年4月1日以降の場合)。

- 債務不履行(安全配慮義務違反)

権利を行使できることを知った時から5年、権利の行使ができる時から10年

(事故発生日が令和2年3月31日以前の場合、権利の行使ができるときから10年)

- 不法行為、使用者責任、工作物責任

損害及び加害者を知ったときから5年、権利を行使することができる時から20年

(事故発生日が令和2年3月31日以前で、同日時点で時効の期間が満了している場合は、損害及び加害者を知った時から3年、権利を行使できる時から20年)

労災の時効については、以下のページもご覧ください。

まとめ

この記事では、労災申請の期限などについて解説しました。

労災の申請は、2~5年の期限が過ぎるとできなくなってしまいます。

労災の被害にあった場合は、早めに準備をし、期限内に労災申請をすることが重要です。

期限内に申請を済ませるためには、労災に強い弁護士に相談し、サポートを受けることをお勧めします。

デイライト法律事務所では、多数の労災問題に対応してきた労働事件チームの弁護士が、労災申請についてのご相談をお受けしております。

従業員の方からも、会社側からも、ご相談をお受けしております。

電話やオンラインによる全国からのご相談にも対応可能です。

労災申請については、ぜひ当事務所の弁護士まで、お気軽にご相談ください。