公職選挙法違反とは?違反例・罰則をわかりやすく解説

公職選挙法違反とは、公職選挙法に定められた選挙に関するルールに違反する行為のことを指します。

公職選挙法は、公正な選挙の実現のために、選挙に関してさまざまなルールを設けています。

しかし、公職選挙法の規定には十分に知られていないものものあり、意図せず法律に違反してしまうケースも少なくありません。

公職選挙法違反は、選挙運動に関わる人だけでなく、SNSで選挙に関する投稿をする一般市民にも関係する問題です。

違反すれば、候補者の当選が無効になったり、一般市民でも罰則を受けたりする可能性があります。

この記事では、公職選挙法違反について、違反となる行為や罰則、違反した場合の対処法などを弁護士が解説します。

目次

公職選挙法違反とは?

公職選挙法違反とは、公職選挙法に定められた選挙に関するルールに違反する行為のことを指します。

公職選挙法は、日本の選挙制度の根幹を定める法律であり、公正かつ適正な選挙を実施するためにさまざまな規制を設けています。

この法律は、選挙運動の方法や期間、選挙に関わる人々の行動などを細かく規定しています。

たとえば、選挙運動ができる期間は厳格に制限されており、その期間外での選挙運動は「事前運動」として禁止されています。

また、選挙に関連して金品を配ることも、「買収」として厳しく禁じられています。

公職選挙法違反は、選挙の公正さを損なうだけでなく、民主主義の根幹を揺るがす重大な問題です。

そのため、違反行為に対しては厳しい罰則が設けられています。

違反者は、罰金刑や拘禁刑などの刑事罰を受ける可能性があり、候補者の場合は当選が無効になるケースもあります。

一般市民も、SNSでの投稿や選挙に関する発言によって、意図せず公職選挙法違反を犯してしまうことがあるため、注意が必要です。

公職選挙法は、時代の変化に合わせて改正されています。

インターネットやSNSの普及に伴い、ネット上での選挙運動に関するルールも整備されてきました。

しかし、法改正が技術の進化に追いつかない部分もあり、グレーゾーンも存在します。

法律の専門家でない一般市民にとって、どこまでの行為が許されるのか判断が難しい場合もあります。

公職選挙法違反に問われないためには、候補者・有権者のいずれの立場であっても、法の考え方をしっかり理解しておく必要があります。

公職選挙法でやってはいけないこと・違反例

公職選挙法では、選挙の公正さを確保するために、多くの行為が禁止されています。

これらの禁止行為は、選挙の自由と公正のバランスを取るために設けられたものであり、大小さまざまな規定が存在します。

ここでは、公職選挙法で禁止されている主な行為を見ていきましょう。

事前運動で公職選挙法違反となるケース

選挙運動の時期に関する規制として、「事前運動の禁止」があります。

公職選挙法では、選挙運動ができる期間が厳格に制限されており、その期間外での選挙運動は違法とされています。

これは、「早いもの勝ち」のアンフェアな状況を防止するため、公示日または告示日より前に選挙運動を行うことを禁じるものです(公職選挙法129条)。

選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として行う行為です。

このため、特定の選挙での当選を目的としない一般的な政治活動が制限されるわけではありません。

選挙前に特定候補への投票を呼びかけるチラシの配布

選挙の公示日や告示日より前に、特定の候補者への投票を呼びかけるチラシやビラを配布する行為は、事前運動として公職選挙法違反となります。

これは、選挙運動期間前に特定候補者への投票を促す行為であり、典型的な事前運動です。

SNSでの早期の選挙運動

近年、インターネットの普及に伴い、SNS等を通じた選挙運動も増えています。

公示日・告示日前にSNSで特定候補への投票を呼びかけることも、事前運動に該当します。

たとえば、SNS上で「次の選挙では自分に投票してください」と公示日前に投稿することは違法です。

日頃から政治活動の一環としてSNSを運用していると、一般的な政治活動と、特定の選挙における選挙運動とを混同してしまうかもしれません。

違法な事前運動に該当しないために、その点の区別をしっかり意識する必要があります。

選挙運動で違反となるケース

選挙運動は、時期だけでなく、内容についても法律上細かな定めがあります。

法律が認めた範囲を逸脱した選挙運動を行った場合、公職選挙法違反となります。

戸別訪問

特定の候補者への投票を依頼する目的で、有権者の戸口を訪問する行為は、戸別訪問として禁止されています(138条)。

これは、有権者に直接働きかけることで、不当な影響力を及ぼすことを防止し、有権者が投票先を自由に選べる環境を守るためです。

投票を得る等の目的がなければ、法が禁止する戸別訪問には当たらないものの、誤解を招くおそれがあります。

買収・寄付

公職選挙法違反の中でも、特に悪質な違反とされるのが、買収や寄付行為です。

公職選挙法では、投票や選挙運動に関して金品を提供することを厳しく禁止しています(221条1項)。

これには、現金だけでなく、物品やサービスの提供も含まれます。

選挙に関連して飲食を提供する行為も、一部の例外を除いて禁止されています(139条)。

同様に、候補者は、選挙区内の者に対して寄付をすることが禁止されています(199条の2)。

このような行為が認められると、選挙の結果が資金力によって左右され、議員を民主的に選出することの妨げとなります。

したがって、有権者に対して金品等の利益を提供することは、厳しく禁じられているのです。

虚偽事項の公表

当選するために経歴などを偽った場合、虚偽事項の公表として、公職選挙法違反になります(235条1項)。

当選を目指すあまり、自分の経歴を実際よりも良く見せたいという気持ちになることもあるかもしれません。

しかし、たとえ些細なことであっても、経歴や資格などについて事実と異なる内容を公表すると、虚偽事項の公表として厳しい罰則が科される可能性があります。

選挙では誠実さが求められるため、経歴等の公表には十分注意しましょう。

一般人が公職選挙法違反となるケース

選挙ポスターの毀損

候補者が気に入らない、なんとなくむしゃくしゃしていた、といった理由で選挙ポスターを毀損して逮捕される例が、たまに見受けられます。

選挙のポスターを破ったり落書きしたりする行為は、「文書図画を毀棄」したものとして、公職選挙法違反になります(225条2号)。

演説妨害

演説妨害も「選挙の自由妨害」として公職選挙法違反となります(225条2号)。

たとえば、候補者の街頭演説中に大声でやじを飛ばしたり、拡声器などで演説を妨げたりする行為は、選挙の自由を侵害するものとして処罰の対象となり得ます。

単なる意見表明や批判であっても、度を越して演説そのものを妨害するような行為に発展すると、違法となるおそれがあります。

特に、気に入らない候補者に対して感情的になり、やじや妨害行為がエスカレートしないよう注意が必要です。

SNSでの投票呼びかけ

たとえば、SNS上で「次の選挙では〇〇さんに投票してください」と公示日前に投稿することは、事前運動として違法です。

応援している候補者がいる場合、選挙運動に当たるという意識がないまま、漫然とこのような投稿をしてしまうことがあるかもしれません。

実際のところ、一般人によるこのような投稿については、逐一摘発されていないのが現状です。

しかし、SNSを利用した選挙運動の過熱化を問題視する向きもあり、今後規制が強まることも考えられます。

SNSやインターネットを通じた情報発信は、瞬時に全世界へ拡散される可能性があるため、投稿内容には十分な注意が必要です。

軽い気持ちで発信した内容が、思わぬ形で拡大解釈され、法的責任を問われる事態につながることもあります。

選挙に関する情報発信を行う際は、国内外を問わず多くの人の目に触れることを意識し、正確かつ慎重な対応を心がけましょう。

虚偽事項の公表

特定の候補者を当選または落選させるために、候補者に関する虚偽の事項を公表すると、公職選挙法違反となります(235条)。

特に、SNSでの情報発信が活発化したことに伴い、候補者に対する真偽不明の投稿が見られるようになりました。

軽い気持ちでいい加減なことを投稿してしまうと、重い法的責任が生じることがあります。

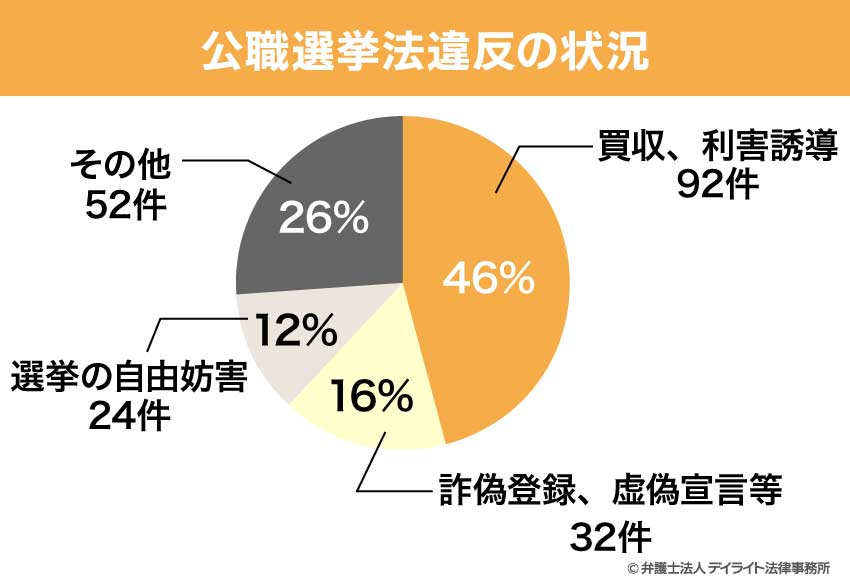

公職選挙法違反の状況

公職選挙法違反は、日常的に発生する一般的な犯罪と異なり、選挙の時期を中心に発生する特殊な犯罪です。

公職選挙法違反の発生状況として、令和5年では200件が検挙されており、前年の129件から増加しています。

参考:令和5年の犯罪 59 年次別 法令別 検挙件数・検挙人員(検挙件数表)|警察庁ホームページ

ただし、公職選挙法違反の発生は、「その年にどの程度選挙が行われるか」という事情に左右されます。

このため、直近の推移だけを見て傾向を断定することはできません。

衆院選や参院選などの大きな選挙のある年では、特に公職選挙法違反が発生しやすくなります。

違反の内容としては、「買収、利害誘導」が92件と最も多く、次いで「詐称登録等」が32件、「選挙の自由妨害」が24件となっています。

参考:令和5年の犯罪 62 各種選挙違反の適条別検挙件数及び検挙人員|警察庁ホームページ

| 件数 | 比率 | |

|---|---|---|

| 総数 | 200 | 100.0% |

| 買収、利害誘導 | 92 | 46.0% |

| 詐偽登録、虚偽宣言等、詐偽投票、投票の偽造・増減、代理投票における記載義務違反 | 32 | 16.0% |

| 選挙の自由妨害 | 24 | 12.0% |

| その他 | 52 | 26.0% |

これ以外にも、件数は多くありませんが、戸別訪問や選挙運動期間外の活動などさまざまな違反で検挙されている例があります。

公職選挙法違反は、たとえ一般人であっても、悪質な場合や目立つ違反行為については摘発されることがあります。

選挙に関するルールは厳格に運用されているため、違反行為をしないよう細心の注意を払いましょう。

公職選挙法違反の罰則

公職選挙法違反は、民主主義の根幹を揺るがす重大な犯罪であり、厳しく罰せられます。

公職選挙法にはさまざまな禁止行為が定められており、違反した内容によって、罪の重さも異なってきます。

主な違反行為に対する罰則としては、次のようなものがあります。

買収

投票や選挙運動に関して金品を提供した場合、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます(221条1項)。

また、候補者自身や選挙運動の主宰者などが買収を行ったときは、より重く、4年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります(221条3項)。

選挙運動に関する違反

選挙運動に関する違反は、内容によって科される罰則の重さが変わります。

たとえば、事前運動や戸別訪問などの違反については、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となります(239条1項)。

飲食物の提供や、自動車や拡声器などの使用上のルール違反では、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となっています(243条1項)。

虚偽事項の公表

候補者の経歴等に関する事項について虚偽の事項を公表した場合、虚偽事項の公表罪に当たります。

罰則は、公表の意図によって異なります。

自身が当選したり、又は応援する候補者を当選させたりする目的での虚偽事項の公表は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となります(235条1項)。

一方、他人の落選を目的としている場合は、4年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります(同条2項)。

選挙ポスターの毀損

選挙ポスターの毀損は、4年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます(225条2号)。

一般的な器物損壊罪では、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料ですので、法律上はそれより重い刑となります。

選挙ポスターの毀損は、「選挙の自由妨害罪」として定められています。

つまり、ポスターという物を破損した行為自体よりも、そのような行為で選挙の自由を妨害した点を捉えて処罰対象としているのです。

このように、公職選挙法に違反する行為は、内容によって多少刑に差はあるものの、いずれも重い罰則の対象となっています。

公職選挙法違反は、選挙の公正を害する点で、悪質性の高い行為です。

特に、候補者や選挙運動員、後援会関係者などの選挙に関わる立場にある人は、公職選挙法の内容を十分に理解し、違反行為を犯さないよう細心の注意を払う必要があります。

また、一般市民も、選挙に関わる際には公職選挙法の基本的なルールを把握しておくことが重要です。

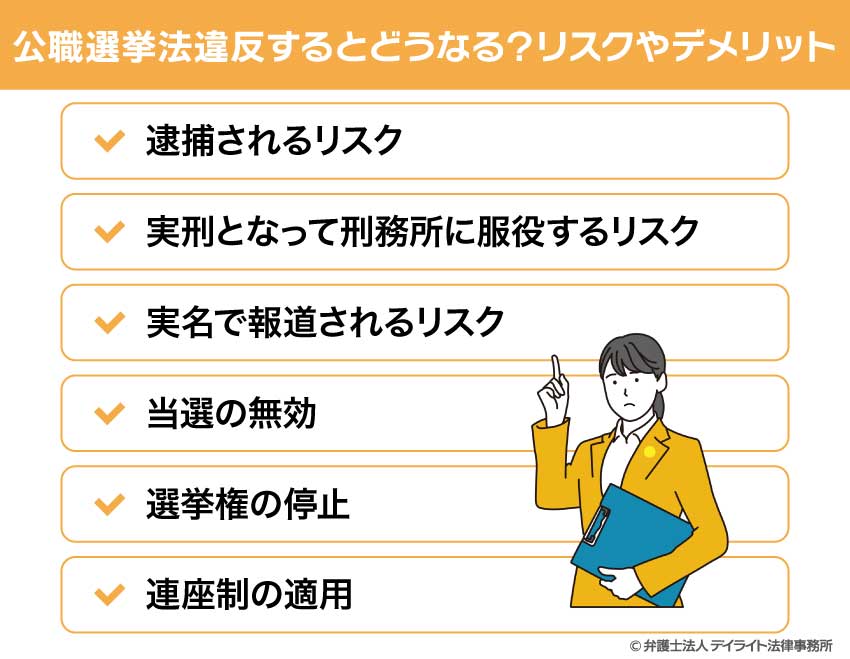

公職選挙法違反するとどうなる?リスクやデメリット

公職選挙法に違反した場合、単に法的な罰則を受けるだけでなく、さまざまな社会的・個人的なリスクやデメリットが生じます。

特に、選挙に立候補している場合や、重要な社会的地位にある場合は、その影響は甚大なものとなりえます。

重要な影響としては、犯罪行為として処罰されるというリスクがありますが、それ以外にもさまざまなリスクやデメリットがあります。

ここでは、公職選挙法違反に伴う主なリスクやデメリットについて詳しく解説します。

逮捕されるリスク

公職選挙法違反を犯した場合、逮捕されるリスクがあります。

逮捕とは、犯人の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、警察が犯人の身柄を拘束することです。

逮捕されると、最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があり、社会的な活動が大きく制限されます。

特に、買収や組織的な違反行為など、悪質性が高いと判断された場合は、家宅捜索や逮捕といった強制捜査が行われることがあります。

逮捕は、たとえ不起訴や無罪となった場合でも、その事実だけで大きな精神的負担をかけるものです。

また、逮捕の事実は報道されることが多く、社会的信用の失墜にも繋がります。

逮捕を防ぐための方法については、以下のページをご覧ください。

実刑となって刑務所に服役するリスク

公職選挙法違反の中でも、特に悪質な事案や大規模な買収事件などでは、実刑判決を受けて刑務所に服役するリスクがあります。

たとえば、組織的な買収や、多額の金品を提供した場合などは、執行猶予なしの実刑判決が下されることがあり得ます。

実刑となった場合、その期間は社会から隔離され、職業や家族との関係、社会的地位など、あらゆる面で大きな損失を被ることになります。

また、前科が付くことで、刑期終了後も就職や社会復帰に大きな障壁となります。

執行猶予をつける方法についての解説は、以下のページをご覧ください。

実名で報道されるリスク

公職選挙法違反は、社会的関心の高い事案として、メディアで実名報道されるリスクが高いです。

特に、公職にある人や、候補者本人が違反した場合は、民主主義に与える影響が大きいため、実名で大きく報道される可能性があります。

この報道により、本人だけでなく、家族や所属組織にも甚大な影響が及ぶことがあります。

インターネットの発達により、一度報道された内容はネット上に長く残り続けるため、その影響は長期にわたります。

また、実名報道されることで、地域社会での評判や人間関係にも深刻な影響を与えることがあります。

特に、公職選挙法に違反したのが候補者自身である場合には、支援者の落胆は大きなものとなるでしょう。

政治活動は有権者の支持の上に成り立つものですので、公職選挙法違反の事実が広く知られると、その後の活動が大きく制限されることになります。

公職選挙法違反では、報道されることの不利益は特に大きいといえるでしょう。

事件が報道されるかについての解説は、以下のページをご覧ください。

当選の無効

通常、犯罪行為に対する法的なペナルティは、刑罰です。

しかし、当選者が公職選挙法違反で有罪となった場合、刑罰だけでなく、当選の無効など選挙に関する重大なペナルティを受けるリスクもあります。

当選者が、公職選挙法の一定の条項に違反して有罪判決を受けた場合、その選挙における当選は無効となります(251条)。

たとえば、買収や選挙妨害、虚偽事項の公表などの違反によって有罪判決を受けた場合、その選挙における当選は無効となります。

これにより、本人が当選者としての地位を失うのはもちろんのこと、公職に欠員が生じ、場合によっては再選挙が必要となることもあります。

これは、選挙に費やした時間や労力、資金が無駄になるだけでなく、政治的信用も大きく損なわれることを意味します。

選挙権の停止

公職選挙法違反で有罪判決が確定すると、一定期間、選挙権や被選挙権が停止される公民権の制限を受けることがあります。

買収などの一定の罪について、拘禁刑に処せられた場合は判決確定から刑の執行終了後5年間、罰金刑の場合は判決確定から5年間、選挙権及び被選挙権が停止されます。

その結果、政治参加の機会が大きく制限されることになります。

特に、政治活動に携わる人にとっては、この期間中は選挙に立候補することができず、キャリアに大きな影響を与えます。

連座制の適用

公職選挙法には、「連座制」という特殊な制度があります。

これは、候補者の親族、秘書や出納責任者などの選挙運動関係者が買収などの重大な選挙違反を犯した場合に、候補者本人も当選無効の上、一定期間立候補できなくなるという制度です(251条の2)。

連座制が適用されると、その選挙で当選していた場合は当選が無効となるだけでなく、5年間は同じ選挙区からの立候補が禁止されます。

これは、候補者にとって政治生命に関わる重大な影響となります。

他人の違反によって不利益を受けると考えると、連座制は厳しいペナルティといえます。

選挙違反の責任を候補者以外の者に転嫁するという組織的な違反に対応するため、このような厳しい規定が設けられているのです。

連座制は、候補者が選挙違反に直接関与していなくても適用される可能性があります。

そのため、選挙チーム全体のコンプライアンス意識を高める必要があります。

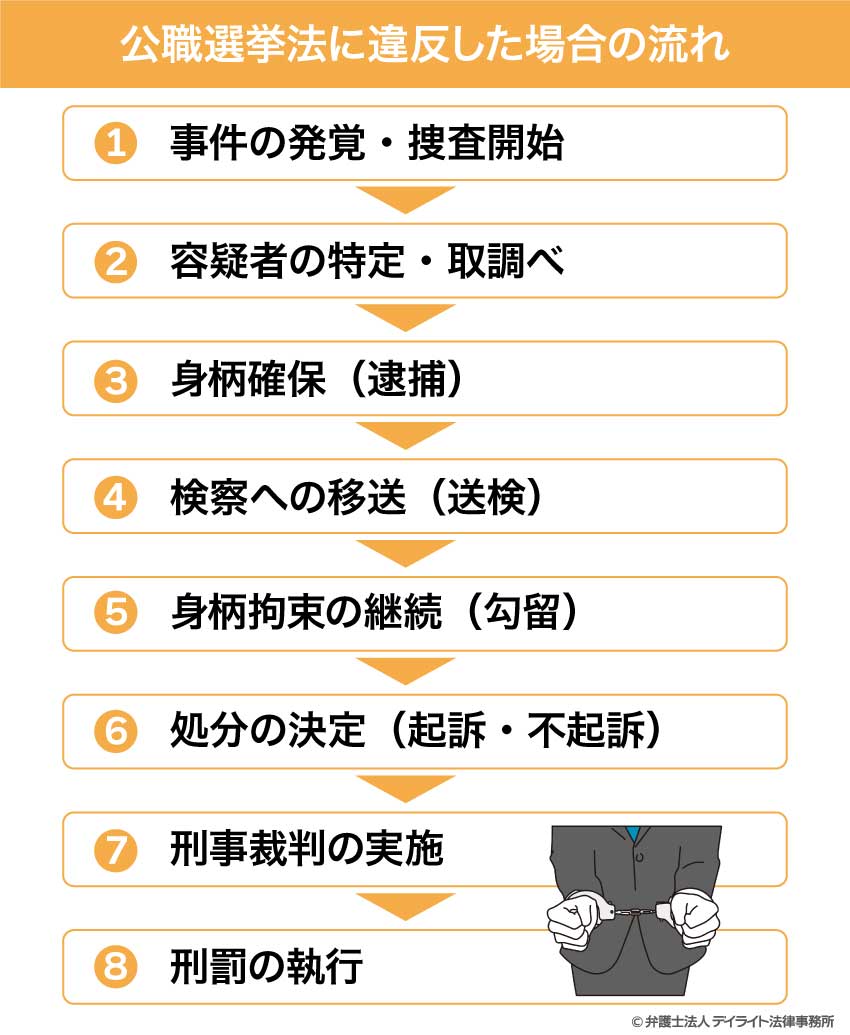

公職選挙法に違反した場合の流れ

公職選挙法違反の疑いが生じてから事件が終結するまでには、一定の流れがあります。

この流れを理解しておくことで、万が一、自分や周囲の人が公職選挙法違反の疑いをかけられた場合に、適切に対応することができるでしょう。

公職選挙法違反も犯罪の一種であり、基本的には、通常の刑事事件と同じような流れで理解できます。

以下では、公職選挙法違反事案の典型的な流れを解説します。

① 事件の発覚・捜査開始

犯罪行為が明らかになると、警察は事件を認知し、捜査活動がスタートします。

公職選挙法違反の多くは、警察への通報や告発によって発覚します。

あるいは、選挙管理委員会への申し立てや、マスコミの報道をきっかけに捜査が始まることもあります。

公職選挙法違反にはさまざまな種類があるため、犯行の内容によって捜査も変わってきます。

買収であれば、買収相手の調査や、資金の流れなどが追跡されます。

演説妨害や選挙ポスターの毀損であれば、現場の状況確認や、防犯カメラ等による犯行者の特定などが行われます。

②容疑者の特定・取調べ

捜査の進展により犯行に関わったとみられる人物が判明すると、その人に対する事情確認が行われます。

容疑の程度や証拠の状況によって、警察署での任意の聞き取りという形で進むケースもあります。

この段階では、容疑者の協力を得ながら事実関係を確認していくことになります。

強制力を持たない任意での協力という形になるため、容疑者が自主的に応じることが前提となります。

また、任意の事情聴取を経ず、いきなり逮捕されることもあります。

③身柄確保(逮捕)

捜査の進展により証拠が揃い、逮捕の必要性が認められる状況になると、容疑者の身柄が確保されます。

逮捕には、裁判所が発行する令状が必要となるのが原則です。

ただし、犯行の現場で直ちに身柄を確保する現行犯の場合は、令状なしで逮捕することも可能です。

身柄を確保された容疑者は、最大で72時間という期間内で身体拘束を受けることになります。

この時間制限は法律で厳格に定められており、延長することはできません。

なお、逮捕の必要性がない場合などもあり得るため、必ずしも全ての事件で逮捕されるわけではありません。

逮捕されない事件では、身柄の拘束がないまま、任意の形で捜査が進められます。

④検察への移送(送検)

逮捕された容疑者は、逮捕から48時間以内に、検察官に送致されます。

検察官は、警察から引き継がれた証拠や調書をもとに、事件の内容を詳しく検討します。

そして、容疑者の身柄拘束を続ける必要があるかどうかの判断を、移送から24時間以内に行う必要があります。

⑤身柄拘束の継続(勾留)

検察官がさらなる調査の必要性を認めた場合、裁判官に対して身柄拘束の延長を求めます。

これが認められると、容疑者は追加で10日間身柄を拘束されることになります。

この10日間でも調査が完了しない場合、さらに10日間の延長が可能です。

つまり、勾留期間は最長で20日間となります。

この期間中に、検察官は詳しい取調べを行い、最終的な処分を決定するための準備を進めます。

⑥処分の決定(起訴・不起訴)

検察官は、収集した証拠や取調べの結果を総合的に検討し、容疑者を裁判にかけるかどうかを決定します。

犯罪の成立が明確で、刑事処分が必要と判断された場合は、起訴という手続きに進みます。

一方で、証拠が不十分であったり、事案の軽微さなどを考慮して処罰の必要性が低いと判断されたりした場合は、不起訴という処分になります。

不起訴となった場合、その時点で刑事手続きは終了となります。

なお、比較的軽い事案で罰金刑が相当と考えられる場合は、正式な裁判を経ずに罰金額を決定する略式手続が選択されることもあります。

⑦刑事裁判の実施

起訴が決定されると、裁判所において正式な審理が開始されます。

裁判では、検察官が提出する証拠をもとに犯罪事実の有無が詳しく検討されます。

被告人となった容疑者には弁護人を依頼する権利が保障されており、自らの主張を述べる機会も与えられます。

裁判所は当事者の主張を聞いた上で、最終的な判断を下すことになります。

⑧刑罰の執行

裁判の結果として有罪判決が確定すると、言い渡された刑罰が実際に執行されます。

拘禁刑の場合は刑事施設への収容が行われ、罰金刑の場合は金銭の納付が求められます。

ただし、執行猶予という制度が適用される場合もあります。

これは、一定期間内に新たな犯罪を行わなければ、実際の刑の執行を免除するというものです。

初犯の場合や比較的軽微な事案では、この執行猶予付きの判決となることも少なくありません。

刑罰の執行をもって、刑事事件としては完結します。

ただし、公職選挙法違反の場合は、違反の内容によっては、刑の執行を終えてからも一定の期間、選挙権・被選挙権の停止が行われることがあります。

公職選挙法違反はどこに通報すればいい?

公職選挙法違反を発見した場合、適切な機関に通報することで、選挙の公正さを守ることに貢献できます。

通報先としては主に以下の機関があり、状況に応じて適切な通報先を選ぶことが重要です。

警察

まず、最も一般的な通報先は、「警察」です。

公職選挙法違反は刑事罰の対象となるため、犯罪として警察が捜査を担当します。

通報の方法としては、最寄りの警察署に直接出向く方法のほか、電話で連絡する方法があります。

暴行による演説妨害など、緊急性が高く現行犯の場合は、110番通報も可能です。

また、インターネットを利用した選挙違反に関する通報先として、警察が選挙違反情報通報窓口を設けている場合があります。

このような窓口は、電子メールや投稿フォームのような形で、インターネットを介して情報を提供できることが多いです。

インターネット上で選挙違反を発見した場合は、そのアドレスや証拠画像などを提供することが可能です。

選挙管理委員会

もう一つの重要な通報先は、「選挙管理委員会」です。

各自治体の選挙管理委員会は、選挙の管理・運営を担当する部局であり、選挙違反に関する情報も受け付けています。

選挙違反では、選挙の公正を維持又は回復することが重要です。

たとえば、選挙ポスターの破損が生じた場合、破壊した犯人を検挙するという刑事事件上の処理も重要ではあります。

これとならんで、選挙ポスターの原状を回復して選挙の公正を回復することも、同じく欠かせません。

このため、警察だけではなく、選挙管理委員会への通報も重要です。

選挙管理委員会は、事件の捜査権は持っていませんが、警察と連携して対応することができます。

通報の際には、いつ、どこで、誰が、どのような違反行為を行ったのかを、できるだけ整理して具体的に伝えることが重要です。

また、写真や動画などの証拠があれば、それも提供するとより効果的です。

ただし、証拠集めのために自分自身が危険な状況に置かれないよう注意する必要があります。

匿名での通報も可能ですが、その場合は十分な情報提供がない限り、根拠の不明な「怪情報」として捜査が進まないこともあります。

公職選挙法違反を通報することは、選挙の公正さを守るための重要な市民参加の一形態です。

しかし、個人的な恨みや政治的意図による虚偽の通報は、社会的混乱を招くだけでなく、名誉毀損などの法的責任を問われる可能性もあります。

中立的な観点による、慎重な判断が求められます。

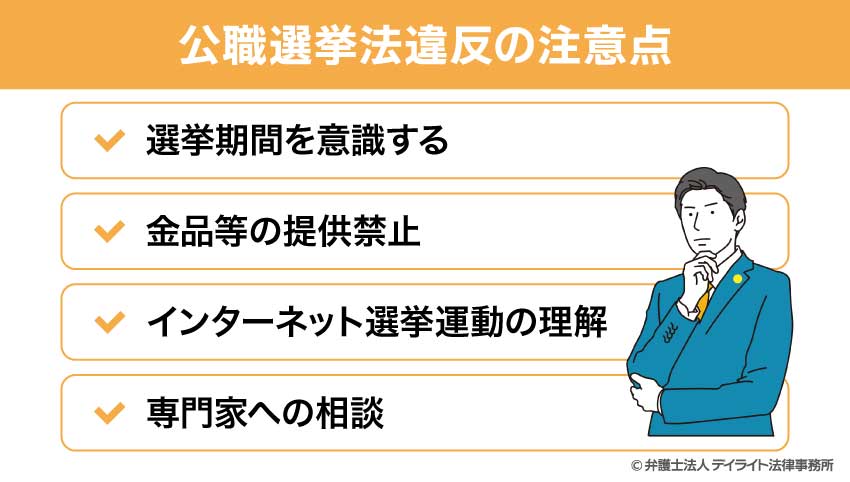

公職選挙法違反の注意点

公職選挙法は、公正な選挙を実現するための法令です。

そのような目的を実現するため、公職選挙法には、選挙に関して大小さまざまなルールが定められています。

公職選挙法違反を避けるためには、大枠の考え方から細かなルールまで、さまざまな注意点を押さえておく必要があります。

中には、選挙に関わる立場にある人はもちろん、一般市民も知っておくべきポイントもあります。

ここでは、公職選挙法違反を未然に防ぐための主要な注意点を解説します。

選挙期間を意識する

選挙運動に関与する場合、期間の意識をもつことが重要です。

公職選挙法では、選挙運動ができる期間が厳格に制限されています。

選挙運動の期間は、公示日(または告示日)から投票日の前日までの期間です(129条)。

それ以外の期間での選挙運動は、「事前運動」または「事後運動」として禁止されています。

政治活動は通年で行えますが、特定の選挙での特定候補への投票を呼びかける行為は、定められた期間内でのみ許されます。

選挙運動が違法とならないように、このことを常に意識しておく必要があります。

金品等の提供禁止

公職選挙法違反では、金品や飲食物等の提供禁止についても注意する必要があります。

選挙に関連して、どんな名目であれ金品等を提供することは、基本的に買収行為として厳しく禁止されています。

これには、現金だけでなく、物品、サービス、接待なども含まれます。

飲食物についても、その場で出されるお茶やお菓子以上の提供は禁止されています(139条)。

たとえ少額であっても、選挙に影響を与える目的での提供は違法となる可能性があります。

それどころか、金銭的な価値のない年賀状やあいさつ状ですら、選挙区内でのやり取りは禁止されています(147条の2)。

インターネット選挙運動の理解

現代の選挙運動では、インターネットを利用した選挙運動についての理解も不可欠です。

2013年の法改正でインターネットを使用した選挙運動が解禁され、同時に、これに伴うルールが制定されました。

インターネット選挙運動に関してはさまざまな規制があり、中にはあまり広く知られていないものもあるかもしれません。

現在では、候補者の陣営から一般市民まで、広く選挙に関する情報を発信しており、これらのルールをしっかりと理解しておく必要があります。

たとえば、選挙運動期間中であっても、電子メールを使った選挙運動は候補者や政党などに限定されており、一般有権者は行うことができません(142条の4)。

ウェブサイトやSNSでの選挙運動は、発信者情報を明らかにすることが求められています(235条の5)。

また、未成年者は選挙運動がそもそも禁じられていることから、ちょっとした発信やリポストなどにも注意する必要があります(137条の2)。

専門家への相談

この記事では、公職選挙法の規制について解説してきましたが、これは規制のほんの一部です。

実際の法律には、禁止事項や選挙運動上のルールが事細かく定められています。

候補者として選挙運動を行う場合、必要に応じ、法律の専門家や選挙管理委員会へ相談することが重要です。

公職選挙法の規定の中には、違反すると刑事罰が科せられたり、当選が無効になったりするものも存在します。

そのようなことにならないよう、選挙運動を行う際には専門家への相談を忘れないようにしましょう。

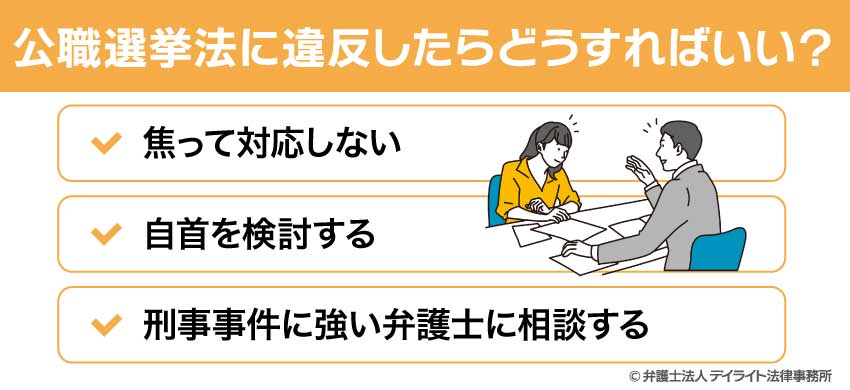

公職選挙法に違反したらどうすればいい?

公職選挙法違反に違反した場合、適切な対応をとることが重要です。

初期対応を誤ると、状況がさらに悪化する可能性があります。

ここでは、公職選挙法違反の疑いが生じた際の適切な対応について解説します。

焦って対応しない

公職選挙法違反を犯した場合、最も重要なのは冷静に対応することです。

公職選挙法違反の疑いがかかった場合、パニックになったり、焦って不適切な行動をとったりすることは避けるべきです。

特に、違反の証拠を隠滅したり、関係者と口裏を合わせたりするような行為は、隠蔽工作にあたり、状況をさらに悪化させる可能性があります。

状況を客観的に見るためにも、自分ひとりで対応を考えるのではなく、専門家のアドバイスを求めることが重要です。

自首を検討する

公職選挙法違反を犯してしまった場合、自首することも一つの選択肢です。

自首とは、捜査機関に発覚する前に自ら出頭して罪を申告することを指します。

そのような事情は、反省している態度の表れとして、有利な事情として考慮されます。

特に、違反の程度が軽微な場合などは、不起訴のような処分につながることもあります。

自首を決断する前に、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は事案の内容を精査し、自首が適切かどうか、またその方法についてアドバイスを提供できます。

自首の方法や時期を誤ると、期待した効果が得られない可能性もあるため、専門家の助言を仰ぐことが重要です。

自首のメリットとデメリットについての解説は、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に相談する

公職選挙法違反は刑事事件として扱われるため、刑事事件に強い弁護士への相談が不可欠です。

弁護士は法的知識と経験を活かして、最適な対応策を提案してくれます。

初期段階で弁護士が関与しているか否かによって、その後の事件の展開に大きな影響を与えることがあります。

弁護士は守秘義務を負っているため、選挙の秘密に関わるような事柄でも安心して相談することができます。

公職選挙法違反の疑いがかかった場合、初期対応が極めて重要です。

冷静な判断と専門家への早期相談によって、状況の悪化を防ぎ、最善の結果を目指すことができます。

違反の疑いが生じた時点で速やかに行動することが、被害を最小限に抑えるための鍵となります。

特に、公職選挙法違反の事案では、刑事弁護の経験が豊富で高い専門性を有する弁護士を選ぶことが望ましいです。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

公職選挙法違反についてのQ&A

![]()

公職選挙法違反で当選は無効となる?

公職選挙法では、当選者が一定の罪を犯して有罪となったときは、その選挙における当選は無効になると定められています(251条)。

ただし、そこからは、選挙期日後のあいさつ行為の制限違反や会計帳簿の不備などの軽微な違反については除外されています。

![]()

ポスター掲載で公職選挙法違反となる?

![]() 選挙ポスターの掲載に関しては厳格なルールがあり、定めに従わないポスター掲載は公職選挙法違反となります。

選挙ポスターの掲載に関しては厳格なルールがあり、定めに従わないポスター掲載は公職選挙法違反となります。

公職選挙法では選挙ポスターについて、枚数やサイズ、掲示場所などについて、細かい規定が置かれています。

公職選挙法違反とならないために、選挙ポスターを掲載する際にはこれらの規定を十分確認しなければなりません。

![]()

SNSで選挙について投稿すると公職選挙法違反になる?

![]() SNSでの選挙関連投稿が公職選挙法違反になるかは、投稿の内容や時期によって異なります。

SNSでの選挙関連投稿が公職選挙法違反になるかは、投稿の内容や時期によって異なります。

選挙運動期間中であれば、SNSで特定候補への投票を呼びかけることは基本的に合法です。

ただし、選挙運動期間外の投稿や、匿名での投稿、虚偽の内容を含む投稿などは違法となる可能性があります。

まとめ

この記事では、公職選挙法違反について、違反となる行為や罰則、違反した場合の対処法などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 公職選挙法違反は、選挙の公正さを損なう行為であり、罰金刑から拘禁刑まで厳しい罰則が設けられている。

- 事前運動や買収行為などが典型的な違反例であるほか、一般市民も、SNSでの投稿などで意図せず違反する可能性がある。

- 公職選挙法違反によるリスクには、一般的な刑事罰のほか、当選無効や選挙権の停止など、公職選挙法違反に特有のペナルティがある。

- 違反の疑いが生じた場合は、刑事事件に強い弁護士への相談が重要である。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか