被害届とは?出し方から取り下げ・デメリットを解説

被害届とは、犯罪の被害を受けた人が、その内容を警察に申告するための書類です。

提出され受理されると、警察が事件として捜査を始めるきっかけになります。

一方で、自分や家族に対して被害届を出された場合には、逮捕や取調べにつながる可能性があり、生活や仕事に大きな影響が及ぶこともあります。

また「取り下げはできるのか」「受理後はどんな流れになるのか」「どのようなデメリットがあるのか」といった点は、多くの方が不安に感じるところです。

本記事では、被害届の受理後にどのような手続きが進むのか、被害届がもたらすリスクや取り下げの可否について、刑事事件に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

目次

被害届とは

被害届の定義と基本的な役割

警察は、被害届の提出をする者があったときは、その届出にかかる事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければなりません(犯罪捜査規範61条)。

引用元:犯罪捜査規範|e-GOV法令検索

被害届の法的な効果

被害届を出すことによって、警察に何らかの事件が起きたことが伝わり、捜査のきっかけとなりますが、被害届の提出には捜査を開始することを義務づけるような法的効果はありません。

あくまでも、捜査のきっかけというだけであり、被害届が受理されたからといって必ず刑事事件として立件してもらえるというわけではありません。

また、上記の犯罪捜査規範では警察に被害届を受理しないという選択肢は存在しないはずですが、あれこれと理由をつけて被害届を受理しない警察が多いことも事実です。

被害届と告訴・告発の違い

被害届と似て非なるものとして、告訴・告発というものがあります。

告訴とは、犯罪の被害者やその他一定の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます(刑訴法230条)。

告発とは、告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、訴追を求める意思表示をいいます(刑訴法239条1項)。

被害届、告訴、告発の違いをまとめると、下表のようになります。

| 項目 | 被害届 | 告訴 | 告発 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 犯罪被害の事実を警察に申告する | 犯人の処罰を求める | 犯人の処罰を求める |

| 主体 | 基本的に被害者本人 | 基本的に被害者本人 | 誰でも(被害者でなくても可) |

| 捜査義務 | なし | あり | あり |

| 処分結果の通知義務 | なし | あり | あり |

| 取り下げ | 可能 | 公訴提起前であれば可能 | 可能 |

| 期間制限 | なし | 親告罪については制限あり | なし |

被害届の出し方とは?

ここでは、被害届の出し方について、わかりやすく解説します。

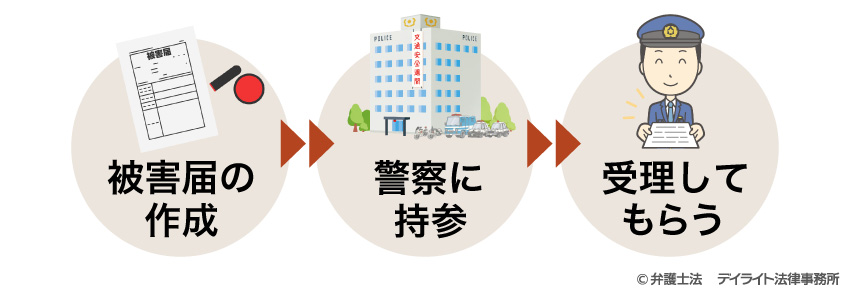

被害届の出し方の流れ

被害届の出し方は、次の流れとなります。

①被害届を作成する

まずは被害届を完成させます。

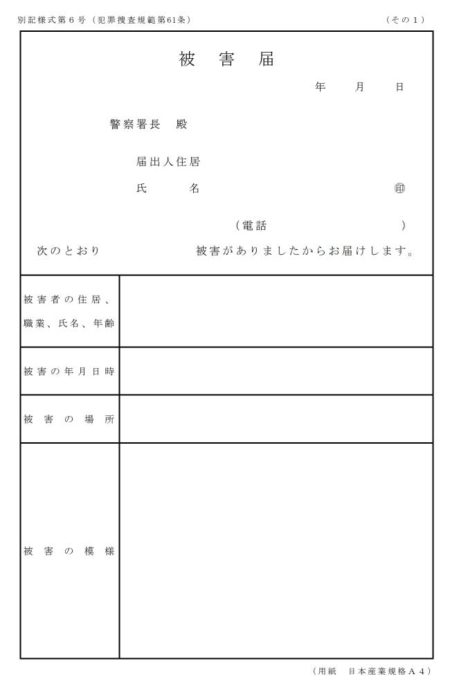

被害届には何を記載するの?

被害届には、次の内容が記載されます。

- 被害者の情報:氏名、職業、氏名、年齢

- 被害の状況:発生日時、場所、被害の模様、被害の金品

- 犯人の情報:住居、氏名、人相、服装、その他の特徴

- その他参考事項

実際の被害届のフォーマットをご紹介します。

被害届の書式ダウンロード

被害届については、犯罪捜査規範第61条・別記様式第6号として書式が定められています。

引用元:様式:被害届|e-GOV法令検索

②被害届を警察に持参する

被害届を作成したら、警察に持参しましょう。

提出先の警察署

被害届の提出先は、事件があった場所を管轄する警察署です。

持ち物

次の持ち物を準備しておくとよいでしょう。

- 身分証明書:運転免許証等

- 被害の事実を裏付ける証拠

誰が持参する?

被害届は、基本的には被害者本人が持参しましょう。

怪我などで警察署に行くことが難しい場合は、ご家族等に行ってもらってもよいでしょう。

③警察に受理してもらう

警察の中には、快く受理してくれない方もいます。

しかし、被害届の受理について、本来警察に選択の権限はありません。

拒まれた場合は、事件性があることなどを具体的に伝えて、受理するようにお願いしてみましょう。

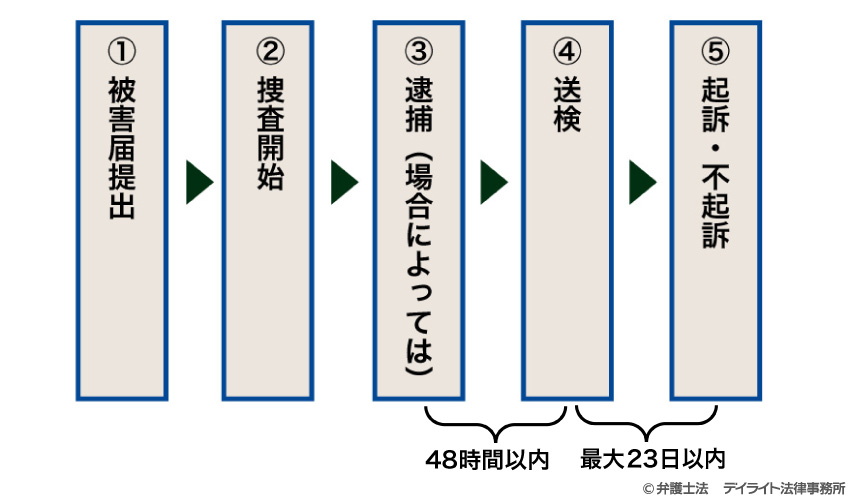

警察に被害届を出したらどうなる?受理後の流れ

①被害届提出

この段階で事件性がないことが明らかであったり、警察が介入することが不適切な事案であれば、被害届が受理されないことも実務上あり得ます。

この段階で事件性がないことが明らかであったり、警察が介入することが不適切な事案であれば、被害届が受理されないことも実務上あり得ます。

被害届が受理される確率についての信頼できる統計データは公表されていません。

筆者の経験上とはなりますが、事件性があり、かつ、何らかの証拠があるケースでは、被害届は比較的受理される傾向です。

また、証拠が乏しくても、重大犯罪になると受理される傾向です。

ただ、警察側の事情(マンパワーの有無や程度)によっても、左右されるため、受理される確率は一概には言えません。

②捜査開始

被害届が提出された後、警察が事件性ありと判断した場合には、そこから捜査が始まります。

被害届が提出された後、警察が事件性ありと判断した場合には、そこから捜査が始まります。

捜査の内容は事件の性質によって様々ですが、関係者への事情聴取や、事件現場での証拠収集、被疑者への取り調べなどが行われることが多いでしょう。

専門家の意見が必要な場合は、鑑定によって意見を聞くこともあります。

警察から相手に連絡はいつくるの?

ケース・バイ・ケースですが、被害届が受理されたら、筆者の経験上、早い時期に相手(加害者)に連絡が行くことが多いです。

もっとも、裏付け捜査などを選考する場合もあります。

このような場合、相手に連絡が行くのは遅くなることもあります。

③逮捕(場合によっては)

被害届が提出されると逮捕されるのではないかとの疑問もあるかもしれませんが、被害届が提出されたからといって直ちに逮捕されるわけではありません。

逮捕される事件は、全ての事件のうち、ある程度の嫌疑が認められ、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断された事件に限られます。

そのため、被害届が提出されたとしても、逮捕されずに在宅事件として捜査が進んだりする場合もあり得ます。

逮捕された場合には逮捕の手続きが最大72時間、その後勾留まで進むと更に最大20日間の身体拘束を受けながら取り調べを受けることとなります。

④送検

捜査が一通り完了すると、原則として警察はその事件に関する書類を検察庁へ送致しなければなりません。

「書類送検」として大々的に報道されることがありますが、実際はただの事務的な手続きですので、犯罪の嫌疑が低い場合でも基本的には送致されることになります。

⑤起訴・不起訴

捜査書類を精査し、必要に応じて被疑者の事情聴取を行なった後、検察官が起訴・不起訴の処分を決定します。

捜査書類を精査し、必要に応じて被疑者の事情聴取を行なった後、検察官が起訴・不起訴の処分を決定します。

被害届を提出した被害者が希望している場合は、処分結果について検察官から通知を受けることも可能です。

被害届を取り下げてもらうことはできる?

被害者に被害届を取り下げてもらうことは可能です。

被害届が取り下げられたということは、被害者がその事件について被疑者の処罰を望まなくなったという意思表示を実質的に含むと考えられています。

被害者の処罰意思がなくなったという事情を捜査機関に提供し、その事情を有利に考慮してもらえるという点で、被害届の取り下げには大きな意味があります。

しかし、被害届が取り下げられたとしても、その時点で必ず捜査が終了するというわけではなく、場合によっては起訴されてしまうこともあり得ますので注意が必要です。

被害届を取り下げてもらうためにすべきことについて、詳しくはこちらをご覧ください。

被害届が出されることのメリット・デメリット

加害者にとってのメリットとデメリット

加害者にとって、被害届が提出されるメリットはほとんどありません。

強いていえば、事実無根の訴えであれば、捜査によって事実関係を明らかにできる点くらいです。

一方でデメリットは大きく、次のようなものが考えられます。

【メリット】

- 事実無根の場合、捜査で真実が明らかになる

【デメリット】

- 刑事処罰を受ける可能性がある(罰金でも前科となる)

- 逮捕・勾留による身体拘束のリスク

- 会社や学校に事件が発覚し、解雇や退学につながるおそれ

被害者にとってのメリット・デメリット

被害者にとっては、被害届の提出はメリットが大きいといえます。

【メリット】

- 加害者に刑事責任を負わせられる可能性が高まる

- 加害者が示談交渉に応じやすくなり、賠償を受けやすい

- 見知らぬ加害者でも賠償請求が可能になる

【デメリット】

- 証拠不足で不起訴処分となり、加害者が賠償に消極的になることがある

- 警察の事情聴取に応じる必要があり、時間的・精神的な負担がある

被害届が提出されたかを確認する方法

加害者側で被害届が提出されたかどうかを確認する方法はほとんどありません。

警察に問い合わせたとしても、「捜査上の秘密であるため、被害届の提出があったかどうか、相談があったかどうかも含めてお答えできない。」という回答が返ってくることになります。

また、被害者に直接聞いてみるということも考えられますが、連絡先が分からない場合はもちろん、連絡が取れたとしても本当のことを話してくれるかどうかは分かりません。

やはり、基本的には捜査機関から出頭要請の電話が来るかどうかということで判断するしかないでしょう。

被害者側は被害届を提出して受け取ってもらうことが出来れば、受理されたということになります。

事件の進展が気になるようであれば、その都度捜査担当の警察官に確認を取れば可能な範囲で進捗を教えてくれるはずです。

被害届を出されたときの対応方法

示談交渉を成功させる

被害届を出されると、警察の捜査が始まり、逮捕・勾留される、起訴される、などのリスクがあります。

このようなリスクを回避するために重要なことは、被害者との示談を成功させることです。

被害者との示談が成功すれば、被害者の処罰感情が無くなったとして、警察は捜査を中止する可能性が高くなります。

冤罪であれば徹底的に争う

被害届が出されると、警察はあなたが犯人であると疑って取り調べを行うでしょう。

しかし、冤罪であれば、決して罪を認めてはいけません。

一度認めてしまうと、後から覆すのが困難となることが予想されます。

刑事事件に強い弁護士に相談する

被害届が出されると、今後、警察による取り調べが予想されます。

罪を犯してしまった場合はもちろん、冤罪の場合でも、捜査に適切に対するために、弁護士に助言をもらうことをおすすめします。

刑事事件に強い弁護士であれば、今後、どのように対応すべきかについて、親身になって対応してくれるでしょう。

被害届についてよくあるQ&A

![]()

被害届を出すと脅された場合どうすればいいですか?

事実無根であっても、弁護士を窓口とすることで直接連絡を取り続けるストレスから解放されますし、毅然とした対応を取ることが可能になります。

また、犯罪の成否が微妙な事案や間違いなく犯罪が成立する事案では、被害届を出されることはデメリットも大きくなります。

個別の事情に応じて示談を成立させるべきなのか、先に捜査機関に自首をするべきなのか等の判断を弁護士に相談することが適切といえる場合が多いのではないでしょうか。

仮に相手方の要求が過度なものである場合、相手方に強要罪、恐喝罪等が成立しないのかという疑問もあるかもしれません。

しかしながら、社会通念上不相当な方法によって要求がなされた場合や、被害申告自体が事実無根であることが証明できるような場合であれば別ですが、被害者が示談交渉の中で相場を知らないまま慰謝料を請求してくることはよくあることです。

そのため、要求が法外であることを理由に、直ちに恐喝罪等として扱われることはありません。

相手方からの要求がおかしいと感じた場合は、念のため、録音ややり取りのスクリーンショット等で出来るだけ客観的な証拠をのこすようにしておいてください。

![]()

被害届が出されたのに連絡がこない場合がありますか?

しかしながら、事件性が無いと思われる事案についてはそもそも捜査機関が被害届を受理しないこともありますので、被害届が受理された場合には事情聴取が実施されることが多いように思われます。

![]()

被害届が出されなくても自首すべきですか?

このような状況で自首をするかどうかということを悩まれることもあるでしょう。

もしも被害者と交渉をしている最中で、今後交渉がまとまる予定なのであれば、自首をする必要はありません。

被害者の方にしっかりと謝罪や賠償を行って許してもらうことで、自分の犯した罪の償いは十分に行うことが出来ます。

ただし、被害者との合意書の中ではしっかりと「被害届を提出しない」ということを盛り込んでおく必要があります。

そうしなければ、賠償を行なった後に被害者が被害届を提出し、刑事処罰を受けるという最悪の可能性が排斥出来ません。

なお、当事務所では示談書のサンプル・書き方をホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。ぜひご覧になってください。

一方、被害者との交渉がまとまりそうにない場合、特に被害者側からの要求が過度な場合には自首をすることをお勧めします。

自首をすることで刑事事件化されないという道は閉ざされますが、逮捕されるリスクを下げたり、被害者がいつ被害届を出すか分からないという不安な状態から解放されたりすることが出来ます。

不安な状態で本来受け入れるべきではない条件を受け入れるよりも、自首という選択肢を取った方が良いという判断はなかなか勇気のいることではありますが、お悩みの際は弁護士に相談して、どうするべきかの判断を委ねてみてはいかがでしょうか。

![]()

証拠不十分の場合、被害届に意味がありますか?

被害者の立場で集めることができる証拠は限られていますから、本当にその事件の証拠が不十分であるかも分かりません。

捜査機関がきちんと証拠収集を行えば、有力な証拠が出てくる可能性もあります。

また、加害者が否認していれば証拠不十分で起訴は出来ないという場合でも、仮に取り調べで加害者が自白をすれば、その自白を補強する証拠が少しでもあればいいということになっています。

そのため、被害者の立場で証拠不十分であると思われる事件であっても、被害届を提出することに全く意味がないというわけではありません。

暴力、傷害事件の被害届の特徴

暴力・傷害事件の場合、被害者若しくは目撃者の通報によって捜査機関が事件直後に到着しているケースが比較的多いため、犯人の特定や証拠収集も迅速に行われる傾向にあります。

捜査機関が直ちに駆けつけることから、現行犯逮捕に至る可能性も高く、犯行時の再現写真が撮られたり、被害者の診断書が必要だったりという特徴もあります。

また、仮に事件を起こした場から加害者が逃走したとしても、暴力を振るった際に付着した指紋や皮膚等といった証拠もあり、街中での事件であれば防犯カメラ映像があることも多いため、加害者が特定されないままということは少ないでしょう。

暴行罪であれば拘禁刑1年以下若しくは10万円以下の罰金刑、傷害罪であれば、拘禁刑10年以下若しくは罰金50万円以下という法定刑が定められており、暴行態様の悪質性や怪我の程度によっては初犯であっても罰金では済まない可能性も十分にある事件類型です。

窃盗事件の被害届の特徴

窃盗事件の場合、被害に遭ってからしばらく経ってそのことに気付くというケースも多々存在します。

万引きなどであれば、在庫数が合わないことが万引きによるものなのか、店舗側のミスによるものなのかを厳密に判別することは困難であり、防犯カメラにしっかりと犯行の瞬間が映っているか現行犯のどちらかでなければ加害者を処罰することは困難です。

また、侵入盗であっても、用意周到な常習犯は現場に証拠を残さないよう注意を払っていることが多く、捜査機関による証拠収集を経ても加害者の特定が出来ない場合もあります。

窃盗の被害に遭った際に加害者をしっかりと特定してもらうためにも、防犯カメラ等の設備はしっかりと揃えておくべきでしょう。

まとめ

加害者の立場と被害者の立場の両方から、被害届について検討を行いました。

しかしながら、やはり被害届について関心を持つのは加害者側の方が多いでしょう。

被害届が出された場合、出されているか分からないけれども犯罪を行ってしまったという場合は、どのような解決方法が適切かを判断してもらうために、一刻も早く弁護士に相談することが必要です。

お悩みの方は、一度刑事事件に詳しい弁護士が在籍している事務所にご相談されることをお勧めします。

その他のよくある相談Q&A

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか