在宅起訴とは|実刑の確率・起訴の流れ【弁護士がわかりやすく解説】

目次

在宅起訴とは

在宅起訴とは、自宅で普段どおりの生活を送りながら刑事事件の捜査が進んだ後、検察官によって起訴されることをいいます。

身体拘束を受けたまま起訴された場合は、保釈が認められなければ普段どおりの生活には戻れませんが、在宅起訴の場合はそれまでと同じように生活を続けることが出来ます。

なお、在宅のままで捜査を行う事件のことを在宅事件といいます。

在宅起訴になる要件

在宅起訴となる場合、起訴時に身体拘束を受けていない状態である必要があります。

そのため、在宅起訴になる条件を挙げるとするならば、逮捕・勾留の要件を満たしていないことが前提となるでしょう。

また、捜査段階で一度は逮捕・勾留されてしまったケースであっても、勾留請求に対する意見書を提出したり、勾留決定に対する準抗告等を行なったりといった弁護活動の結果、身体拘束から解放されさえすれば、仮に起訴される場合でも在宅起訴となります。

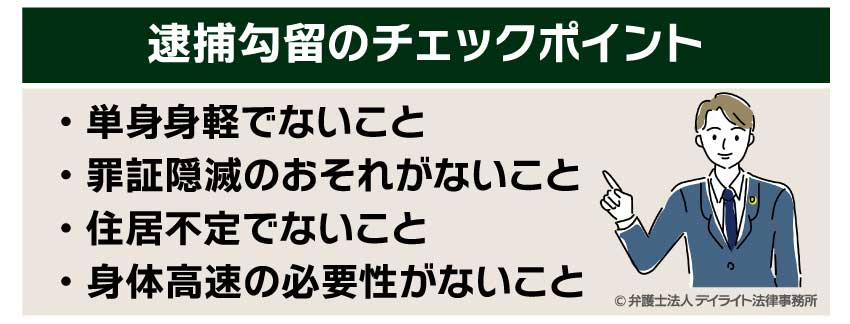

では、逮捕・勾留の要件とはどのようなものでしょうか。

以下に該当しないケースでは、逮捕・勾留の可能性が低くなると考えられます。

以下、詳しく解説します。

単身身軽でないこと

刑事処罰を恐れて逃亡するのではないかと疑われる十分な理由がある場合は、逮捕・勾留が認められる可能性があります。

例えば、定職に就いておらず、一人暮らしであるという場合は、単身身軽であるために逃亡に及ぶおそれがあると判断されてもおかしくありません。

反対に、定職があり、なおかつ家族と同居して生活しているような事例では、そのような環境を捨ててまで逃亡すると考えられる具体的な理由が見つからない限り、逃亡のおそれはないと考えてよいでしょう。

罪証隠滅のおそれがないこと

次に、身体拘束をしなければ自分が有罪となる証拠を隠滅するのではないかと疑われる場合にも、逮捕・勾留が認められてしまいます。

逮捕・勾留が行われる理由のほとんどが「罪証隠滅のおそれ」によるものといえます。

例えば、犯罪の証拠となり得る物品を廃棄したり、被害者等の事件関係者に自己に有利な供述をするよう働きかけたりといった可能性が認められる場合には、罪証隠滅のおそれが高いとされてしまいます。

反対に、既に捜索差押えが実施されていたり、被害者の所在や連絡先を全く知らなかったりする事件では、罪証隠滅のおそれが高くないと判断されることがあります。

住居不定でないこと

住居が定まっていない場合には逮捕・勾留をされる可能性があります。

ほとんどのケースで、逃亡のおそれも同時に認められることになるでしょう。

身体拘束の必要性がないこと

殺人や強盗などの重大な事件の場合、重い刑罰が容易に想定できるため、必然的に被疑者の身体拘束を行う必要性は高くなります(同時に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれも高いと判断されるでしょう。)。

反対に、万引きのような少額の窃盗や、比較的軽微な犯罪である場合、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが否定できない場合であっても身体拘束をする必要性は高くないとして、在宅事件として扱われ、そのまま在宅起訴となる可能性があります。

また、その他にも同種前科前歴の有無や犯行を認めているかどうかといった点も、上記の各条件に影響を与える要素となります。

在宅起訴で実刑になる確率

前項で解説したとおり、重大な事件の場合は逮捕・勾留をされているケースが多い一方、比較的軽微な事件の場合は逮捕・勾留の要件を満たさず、身体拘束を受けていないことが多くなります。

そのため、在宅起訴となる事件の多くは比較的軽微な事件であり、実刑となる可能性もさほど高くはありません。

しかしながら、逮捕・勾留の要件は満たさない場合であっても、前科前歴等の事情から実刑判決となることも当然考えられます。

そのため、「在宅起訴=実刑ではない」と考えるのは早計です。

では、具体的にはどの程度の確率で実刑となるのでしょうか。

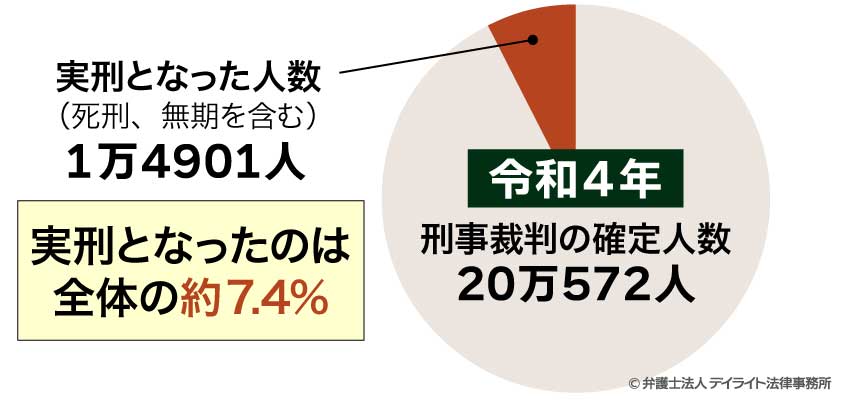

参考程度とはなりますが、令和3年の刑事裁判の確定人数は20万572人で、そのうち、実刑(死刑、無期を含む。)となった人数は、1万4901人でした。

すなわち、全犯罪のうち、実刑となったのは約7.4%だったことがわかります。

在宅のみの数値は不明ですが、在宅事件は比較的軽微な事件ですから、上記のデータよりも実刑となる確率はもう少し低くなると考えるが合理的と言えるでしょう。

在宅起訴で実刑となったケース

在宅事件であっても実刑となるケースとして、以下のような実例があります。

| 罪名 | 迷惑行為防止条例違反(いわゆる盗撮) |

|---|---|

| 判決 | 懲役10月 |

盗撮で実刑になるのかと驚かれる方もいらっしゃることでしょう。

もちろん、初犯の場合にいきなり実刑となることはほぼ考えられません。

しかしながら、この事例では既に2度、同じ盗撮で執行猶予付きの判決を受けていました。

執行猶予期間は満了していましたが、2度も執行猶予付きの判決を受けているにもかかわらず再犯に及んだという点が重く考慮された結果、被害者との示談が成立し、今後の監督や治療に取り組む姿勢が認められることなどを踏まえても、なお実刑に処することが相当であるとの判断がされた事例です。

単体で見れば軽微な事件であり、勾留の要件は満たしていない事件でしたが、個別の事情によっては実刑判決を受けることもあり得るということが分かるのではないでしょうか。

在宅起訴後の流れ

在宅事件が起訴された場合、以下の流れをたどることとなります。

1. 起訴状が届く

在宅起訴された場合、裁判所から自宅に起訴状が届きます。

起訴状とは、どのような事実を理由として処罰を求めるかや被告人を特定する事項が記載されている書面であり、検察官が裁判所に提出するものです。

被告人は、この起訴状が届いたことによって、刑事裁判が始まることを知ることになります。

刑事裁判においては、起訴状に書かれている内容の事実が存在していることを検察官が立証しなければなりませんから、起訴状は裁判の概要を知る上で重要な書類です。

自分では事件を認めていると思っていたとしても、細かい部分で事実に争いがある場合もありますから、起訴状にどのような事実が記載されているかはしっかりと確認しておきましょう。

2. 刑事裁判

起訴状が届いてから1か月半から2か月後を目処に第1回の裁判が行われます。

刑事裁判の流れは、大きく分けると①冒頭手続、②証拠調べ、③論告弁論、④判決の言い渡しという形で進んでいきます。

冒頭手続は起訴状の確認や被告人が人違いでないかの確認といった事務的な手続きが大半を占めますので、ここでは割愛します。

証拠調べの手続きでは、検察官や弁護人が希望する証拠、証人尋問等を行います。

検察官の請求する証拠書類の取り調べが一番長くかかりますが、弁護人も被告人に有利な証拠(被害者との示談書や今後の監督を約束してくれる証人など)をここで提出することになります。

論告弁論とは、検察官と弁護人が互いに起訴されている事件について意見をいう機会です。

これらの意見を聞いた上で、裁判官が証拠を踏まえてどのような判決とすべきかを検討します。

在宅事件の大半は犯行を認めている事件ですから、③の手続までは全て第1回目の裁判で終えることが多いように思います。

3. 判決の言い渡し

即日で判決の言い渡しがあるケースもありますが、第1回の裁判から2週間ほど後に判決言い渡しの期日が設けられ、裁判が終了します。

有罪判決の種類としては、懲役刑、禁錮刑、罰金刑等があり、懲役刑や禁錮刑には執行猶予が付されることがあります。

執行猶予付きの判決の場合

執行猶予付きの判決が言い渡された場合、執行猶予期間が満了するまでの間、何も犯罪を行わなければ、刑務所に行く必要はありません。

もっとも、執行猶予期間が満了したとしても、再犯をした場合には厳しい判決が下ることが予想されますので、その後の生活には細心の注意を払う必要があります。

実刑判決となった場合

懲役刑や禁錮刑で実刑となった場合、一定期間経過後に刑務所に収容するために出頭を求められることになります。

在宅起訴されている状態から、裁判後直ちに刑務所に連れて行かれるということは経験がありませんので、そのような心配は不要かもしれません。

罰金刑の判決となった場合

罰金刑が言い渡された場合、判決確定後、罰金として定められた金額を納付する必要があります。

罰金の納付方法は、例外はあるものの基本的に一括払いです。

借金の返済とは異なりますから、分割払いを当然として考えていると、最悪の場合労役所への収容もあり得ます。

労役所とはどのような場所か大まかに説明すると、罰金が支払えない者を収容し、罰金額に満つるまで1日5000円換算で作業を行わせる場所です。

罰金刑とはいえ、払えなければとんでもないことになる可能性がありますから、多少の無理をしても資金を集めるべきです。

なお、判決の内容に不服がある場合、判決言い渡しの翌日から14日以内に控訴をすることが出来ます。

この期間を過ぎると、控訴は出来なくなりますから、控訴をお考えの場合は絶対に期間を守るように注意してください。

在宅起訴のリスク

会社にばれる?

会社員の方は、ご自身の犯行が会社に発覚してしまうことを心配されている方が多くいらっしゃいます。

刑事事件の裁判は、民事事件の裁判と異なり、裁判当日は被告人自身も裁判所に行く必要があります。

最低1回は仕事を休まなければならない状況となる可能性が高いため、欠勤の理由を正直に伝えてしまうと会社にばれる可能性はあります。

また、裁判は公開の法廷で行われますので、会社の同僚や取引先の知り合いが傍聴に来ていた場合、そこから会社にばれる可能性も否定はできません。

しかしながら、これらの可能性は、よほどのことがない限り起こりえないものとして考えてよいでしょうから、在宅起訴の場合に会社にばれることは基本的に無いと考えてよいでしょう(公務員の場合は話が変わってきます。)。

また、身柄を拘束されたまま裁判手続きが進行した場合は、起訴から判決言い渡しまでの間、警察署の留置施設や拘置所で過ごすことになります。

その間、当然欠勤が続くことになりますから、会社にばれるか、ばれなかったとしても無断欠勤を理由に解雇となる可能性が高いでしょう。

そう考えると、在宅起訴とされたケースは被告人の生活に対する影響が比較的少なく、会社にばれるリスクも相対的に低いといえるでしょう。

在宅起訴から実刑にならないためにはどうすればいい?

在宅起訴をされた場合に実刑を避けるためにやるべきことは、身体拘束を受けたまま裁判を受ける場合と基本的に同じです。

実刑を避けるためには、事件自体の事情(犯情)として、実刑が必要なほど悪質な事案ではないということを裁判官に理解してもらい、その上で、被害者との示談等(一般情状)の被告人に有利な事情を作り出す必要があります。

犯情については、既に起きている事件自体を変えることは出来ませんが、行為の悪質性や結果の重大性といった事情の評価を裁判官に適切に行なってもらうため、弁護人が事案の分析をしっかりとする必要があります。

一般情状については、弁護人の努力次第で色々な証拠を積み重ねることが可能です。

被害者との示談はもちろん、個別事案において被告人に有利に考慮してもらえそうな事情があれば、必要に応じて積極的な立証活動を行う必要があります。

在宅起訴だから安心だと油断せず、刑事事件に熱心に取り組んでいる弁護士に弁護活動を任せるべきでしょう。

まとめ

以上、在宅起訴について詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。

在宅起訴となった場合、実刑となり服役する可能性はそれほど高くはありません。

しかし、執行猶予が付くかどうかの境目である場合には被害者との示談交渉等の事案に即した適切な弁護活動が必要です。

また、捜査段階で身体拘束を受けていて起訴が確実であるとしても、在宅起訴となるように身体拘束の解放を試みることも重要です。

家族等が身体拘束を受けているものの、不起訴や在宅起訴を目指したいとお考えの方はぜひ刑事事件の経験が豊富な弁護士にご相談されるようにしてください。

この記事が刑事事件でお困りの方にとってお役に立っていれば幸いです。