不退去罪とは?逮捕されるケース・罰則や対処法

不退去罪とは、他人の管理する建物などに立ち入った後、退去を要求されたにもかかわらず、立ち去らないことで成立する犯罪です。

たとえば、トラブルになった店舗で退去を拒んだり、元交際相手の自宅に居座ったりするケースが典型的です。

不退去罪は、店舗やマンションの共用部分、知人宅など、日常生活の中で誰でも犯してしまう可能性がある犯罪です。

知らないうちに不退去罪に該当したということのないよう、正しい知識を身につけることが重要です。

この記事では、不退去罪について、法的根拠や具体例、成立要件や刑罰、対処法などを弁護士が解説します。

目次

不退去罪とは?

不退去罪とは、他人の管理する建物などに立ち入った後、退去を要求されたにもかかわらず、立ち去らないことで成立する犯罪です。

建物に誰を立ち入らせるかを決める権限は、所有者や借り主といった管理者が有しています。

権限を有する管理者から立ち去りを求められたのであれば、それに従わなければなりません。

要求に応じずその場にとどまり続ける行為は、管理者の意思に反し、建物の平穏を害する行為といえます。

そのような被害を防止するため、法律上不退去罪という犯罪が定められているのです。

不退去罪の重要な特徴は、最初は合法的に立ち入った場所から、退去要求を受けた後も出ていかないという点にあります。

たとえば、営業時間内に適法に入店した利用客が、店側の求めにもかかわらず、閉店時間になっても店から出ていかない場合などが該当します。

不退去罪の法律上の根拠

不退去罪は、犯罪に関する最も基本的な法律である刑法に定められています。

不退去罪について、刑法には次のように定められています。

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法|e-Gov法令検索

刑法の条文上、不退去罪は、住居侵入罪とともに規定されています。

他人の住居等に、正当な理由がないのに「侵入」するのが住居侵入罪です。

そして「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しな」いのが、不退去罪です。

不退去罪と住居侵入罪(不法侵入)との違い

不退去罪と住居侵入罪(不法侵入)は、いずれも、「管理権者の意思に反して、建物などにとどまること」を処罰対象とするものです。

これらの罪は、「誰の立ち入りを許すかを決める権限」を侵害するものということができます。

両者は行為として非常に似ており、生じさせる被害も共通であることから、同一の条文で規制されています。

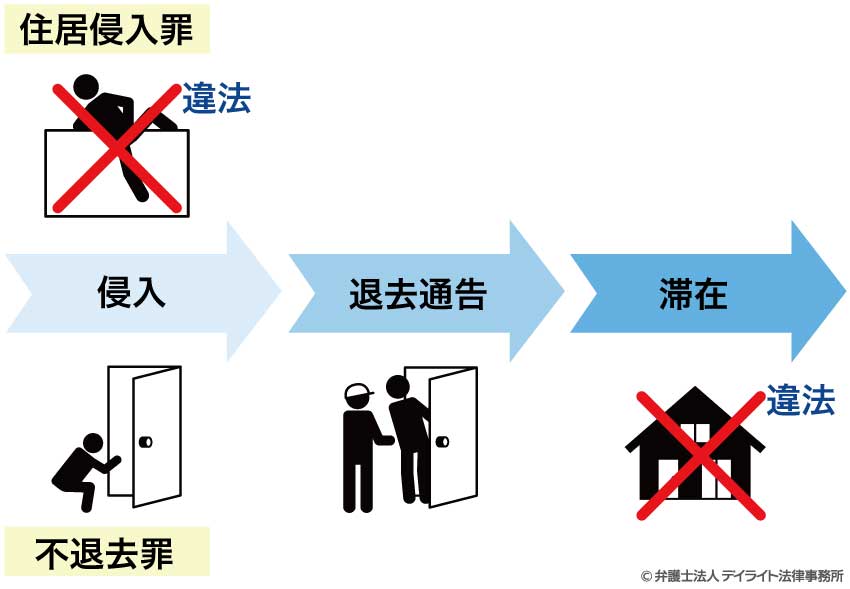

これらの違いは、違法となるのがいつの時点かという、時間的な基準にあります。

住居侵入罪は、そもそも立ち入ることが許されておらず、最初の立ち入りの時点から違法な場合に成立します。

対して不退去罪は、立ち入りの時点では適法であったものの、その後退去を求められたにもかかわらず、これに応じない場合に成立します。

住居侵入は「侵入」を処罰するもの、不退去罪は「滞在」を処罰するものと考えると、わかりやすいでしょう。

住居侵入罪についての解説は、以下のページをご覧ください。

不退去罪で検挙される確率

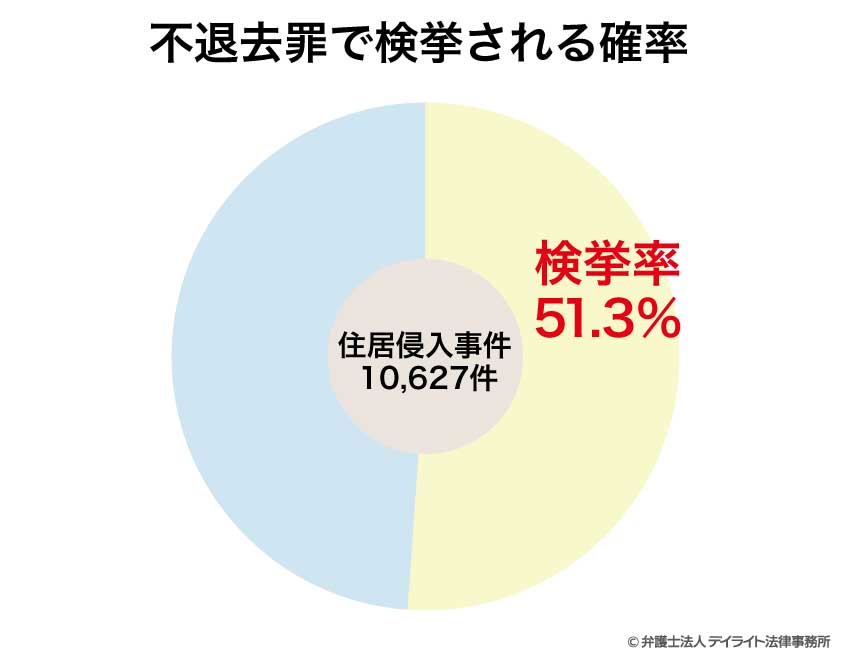

不退去罪は、統計上も、住居侵入罪と包括して扱われています。

このため、不退去罪単独での検挙率は、統計的には明らかではありません。

令和5年では、住居侵入事件として10,627件の発生が認知され、うち5,454件が検挙されています(検挙率51.3パーセント)。

引用:刑法犯 認知件数・発生率・検挙件数・検挙人員・検挙率(罪名別)|令和6年版犯罪白書1-1-1-2表

不退去罪は、退去を求められているのに、これに応じないという犯罪です。

そのような犯行の特徴からすると、犯人が不明で検挙できないという事態は、あまり多くはないかもしれません。

いつまでも退去しないために通報され、駆けつけた警察官に逮捕されるというケースは多いと思われます。

不退去罪の具体例

不退去罪は、日常生活のさまざまな場面で起こり得る犯罪です。

店舗でのトラブルや、住居での居座りなど、さまざまな状況で発生する可能性があります。

以下では、不退去罪が成立する具体的なケースを詳しく見ていきます。

店舗から退去せずに不退去罪となるケース

不退去罪でよく見られるのは、店舗での不退去罪です。

いわゆるカスタマーハラスメントの一種で、クレームが昂じて、いつまでも居座り続けたために不退去罪となるケースがあります。

事例 「ギョウザよりラーメンが先に出てきた」で3時間居座り逮捕 「不退去罪」とはナニ?

「ギョウザよりラーメンが先に出てきた」で3時間居座り逮捕 「不退去罪」とはナニ?

ギョウザを先に出すように注文したのに、ラーメンが先に出てきた。そんな理由で、ラーメン店に3時間も居座ったとして、兵庫県明石市の32歳の男性が逮捕された。

報道によれば、ほろ酔いの男性は午前4時ごろ、明石市内のラーメン店に入り、ギョウザとラーメンを注文した。依頼した順番と異なり、ラーメンが先に提供されたため、男性は激怒。店長と口論になったあげく、店を出るように言われた後も、3時間にわたって店に居座り続けたそうだ。

店長の通報をうけた明石署員が、男性を説得するも、退店に応じなかったため、不退去容疑で現行犯逮捕された。

行政機関から退去せずに不退去罪となるケース

店舗と同じく、市役所などの行政機関においても不退去罪は起こります。

店舗では、一定の金額を支払えば、普通は決まったサービスや商品が提供されることになります。

これに対して、市役所などの行政機関では、支給に要件が設けられるなどして、必ずしも来庁者が望むような給付を得られないということが珍しくありません。

このような場合に、不満を募らせていつまでもごね続けた結果、不退去罪として通報されることがあり得るのです。

事例 「帰らへんぞ」姫路市役所の廊下に寝転ぶなどし退去しなかった疑い 50代の無職男を逮捕

「帰らへんぞ」姫路市役所の廊下に寝転ぶなどし退去しなかった疑い 50代の無職男を逮捕

兵庫県姫路市役所の廊下に寝転ぶなどし退去に応じなかったとして、近くに住む50代の無職の男が逮捕されました。

建造物不退去の疑いで逮捕されたのは、兵庫県姫路市田寺に住む53歳の無職の男です。

警察によりますと、男は、2月8日の午後4時20分ごろから午後4時57分ごろまでの間、姫路市役所の市民税課で職員から再三にわたり退去を求められたのに、無言でその場に寝転ぶなどして応じず、退去しなかった疑いが持たれています。

市職員から通報を受け、警察が駆け付けたところ、「帰らへんぞ」と大声で叫び、市民税課前の廊下に寝転ぶ男を発見。

その場で、現行犯逮捕されました。

調べに対し、男は「職員から退去を求められていない。 寝転がっていたのは、警察に引っ張られたから 」と容疑を否認しています。

警察は、市職員と何らかのトラブルがあったとみて経緯を調べています。

玄関前に居座って不退去罪となるケース

玄関前で居座ることによって不退去罪となるケースもあります。

玄関前が住居に含まれるかは、家の構造にもよります。

一般的には、マンションのエントランスや廊下、一戸建て住宅の門扉内の敷地なども、住宅の一部に該当する可能性があります。

たとえば、訪問販売員が断られたにもかかわらず玄関先から立ち去らないケースや、元交際相手が別れ話を受け入れずに自宅玄関前に長時間居座るケースなどで、不退去に該当する可能性があります。

事例 営業マン逮捕…断っても帰らず 玄関ドアが閉まらないように足を挟んでセールス ずっと退去を求めていた男性、ついに通報 他の営業マンもトラブル 「帰れと言われていない」と語った不動産会社の28歳

23日午後0時5分ごろ、東松山市あずま町1丁目のアパートに住む会社員男性(43)から「自宅に来たセールスマンが断っても帰ってくれない」と110番通報があった。

駆け付けた東松山署員が不退去容疑で、同方に居た東京都渋谷区本町5丁目、不動産会社(東京都千代田区)社員の男(28)を現行犯逮捕した。

調べに対して、男は「帰れとは言われていない」と容疑を否認している。

逮捕容疑は、23日午前11時45分ごろ~同日午後0時15分ごろの間、男性方で不動産のセールスをしていた際に男性から断られ、再三にわたり退去を求められたにもかかわらず、玄関ドアに足を挟み閉められないようにするなどして立ち退かなかった疑い。

同署によると、男は飛び込みのセールスで被害者宅を訪れていた。

同署管内では今年に入り、男が所属する不動産会社の営業マンが同様のトラブルを起こし、同署に十数件の相談が寄せられていた。

同署は事件と同社との関連も調べる方針。

親族や身内間で不退去罪となるケース

親族や身内間でも、不退去罪は成立し得ます。

不退去罪は、「誰を立ち入らせるかを決める権限」を侵害する罪です。

たとえ親族であっても、人の家に自由に立ち入る権限まではないのが通常ですので、親族間でも不退去罪が成立する可能性があるのです。

たとえば、親族間では、金銭の貸し借りなどのトラブルから転じて、退去に応じずに不退去罪となるような事例が想定されます。

他方で、不退去罪は、同居する家族間では成立しないのが基本になります。

同居しているということは、その人にとっても自宅であり、自由に出入りする権限があると考えられるためです。

ただし、たとえば、離婚調停中で実質的に婚姻関係が破綻している場合の配偶者などであれば、不退去罪が成立することもあり得ます。

単なる親戚を超えた家族との間では、不退去罪が成立するかは、事案ごとに慎重に判断されることになります。

不退去罪の成立要件と刑罰

不退去罪が成立するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

これらの要件をすべて満たした場合に初めて、犯罪として刑事責任を問われることになります。

不退去罪の成立要件

不退去罪の成立要件は、次の4点です。

- 住居等の一定の場所であること

- そこに適法に立ち入いること

- その後に退去の要求を受けること

- 退去の要求に応じず滞留をつづけること

住居等の場所

不退去罪が成立するのは、次の4箇所です。

人が日常生活の拠点としている場所

日常生活には使用されていないが、そのために建てられた建築物(別荘、空き家など)

店舗や会社の事務所など、住居・邸宅に当たらない建造物

人が出入りできる構造を備えた船舶

適法に立ち入ること

不退去罪が成立するためには、まずその場所に適法に立ち入ることが必要です。

空き巣のように、立ち入り自体が不適法な場合は、その時点で住居侵入罪が成立します。

その後退去要求を受けて応じなかったとしても、別途不退去罪が成立するわけではありません。

退去要求を受けること

不退去罪では、適法な立ち入り行為が先行しています。

このため、その場所への滞在が違法なものとなるためには、退去を求める意思表示が必要となります。

退去に応じないこと

退去の要求を受けたにもかかわらず、これに応じずその場に留まり続けると、不退去罪が成立します。

退去しないとは、退去の要求を受けてから、退去に必要な時間が経過することです。

退去を要求されてから何分以内、といった明確な基準があるわけではありません。

ただし、退去はその場から立ち去るだけであり、さほどの時間を要しない行為です。

退去の要求にもかかわらずその様子が見られなければ、早々に不退去罪が成立する可能性があります。

不退去罪の刑罰

不退去罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。

実際の量刑は、不退去の態様や、被害者への影響などを考慮して決定されます。

不退去単独の場合は、軽微なケースも多く、罰金刑や起訴猶予となることも考えられます。

不退去罪が成立しないケース

不退去罪は、一定の条件下では成立しないケースがあります。

法律では、「正当な理由」がある場合には、不退去罪は成立しないと規定されています。

不退去に正当な理由がある場合

不退去罪は、退去しないことについて正当な理由がある場合には成立しません。

ここでの正当な理由は、管理者の許可とは異なります。

正当な理由がある場合は、たとえ管理者の意思に反していても、退去しないことが適法になることがあるのです。

正当な理由とは?

正当な理由とは、退去の要求に応じないことを正当化できるだけの合理的な理由のことです。

正当な理由の有無は、立ち入りの目的や、不退去の理由、被害者への影響等を総合的に考慮して判断されます。

たとえば、刑事訴訟法に基づいて、令状を得てなされる捜索活動などが正当な理由に当たるとされています。

ただし、単に自分の主張を通すためだけに退去要求を無視する場合などは、通常は「正当な理由」があるとは認められません。

クレームの場合などに、「自分にはこういう言い分があるから正当な理由がある」といった理屈を持ち出しても、通用しない可能性の方が高いといえそうです。

不退去罪のその他のリスク

不退去罪は、犯罪として刑事罰を受けるリスクだけでなく、さまざまな社会的・経済的リスクも伴います。

これらのリスクは、刑事罰とはまた別の影響を及ぼす可能性があるため、十分に認識しておく必要があります。

逮捕されるリスク

不退去罪では、現行犯逮捕される可能性が十分にあります。

特に、警察官の説得にも応じず長時間にわたって退去しない場合や、退去要求に対して暴言や暴力的な態度を示す場合は、逮捕されるリスクが高まります。

不退去罪は、感情的な動機によって起こされることも珍しくありません。

すんなり引き下がるようであれば、そもそも不退去罪にはなっていないのですから、不退去罪が問題となっている時点で、逮捕のリスクは高いといえるでしょう。

逮捕されると、最長で72時間の身体拘束を受けます。

また、その後勾留が許可されると、勾留の延長を含め最長で20日間の勾留があり得ます。

不退去罪自体は、比較的軽微な犯罪とされることもありますが、逮捕・勾留のプロセスは、他の犯罪と同様に厳しいものになるのです。

逮捕を防ぐ方法についての詳細は、以下のページをご覧ください。

会社を解雇されるリスク

不退去罪で逮捕・起訴されると、会社に知られることでキャリアに大きな影響を与える可能性があります。

多くの企業では、従業員の刑事事件への関与は就業規則違反となり、懲戒処分の対象となり得ます。

軽微な事案でも減給や降格などの処分を受ける可能性があり、悪質なケースでは懲戒解雇の可能性もあります。

特に、近年ではコンプライアンス意識の高まりもあり、不退去罪といえども厳しい処分を受ける可能性が高くなります。

逮捕を会社に知られたくない場合の対応については、以下のページをご覧ください。

再就職への影響

不退去罪で有罪となった場合、再就職にも大きな影響を与えることがあります。

履歴書に賞罰欄がある場合、前科についても記載するのが原則です。

不退去罪が軽微な罪とはいえ、大きな括りでいえば、犯罪には違いありません。

不退去罪を犯したことが、将来の転職活動の妨げになり得ることを十分認識しておかなければなりません。

家族にバレて関係が悪化するリスク

不退去罪で逮捕されると、家族に知られる可能性は高いです。

逮捕によって、どれだけ短くても2日程度は家に帰れないため、何らかの形で家族に事件が発覚することになります。

家族に犯罪が発覚すると、信頼関係が大きく損なわれる可能性があります。

特に、不退去罪は、外でトラブルやいざこざを起こしてきたということであり、家族からの失望や非難を招くこともあるでしょう。

犯罪を家族に知られたくない場合の対応については、以下のページをご覧ください。

実名で報道されるリスク

不退去罪は、大々的に報道されるケースは少ないですが、事案の内容によっては、地元メディアなどを中心に取り上げられることがあります。

特に近年では、いわゆる「カスタマーハラスメント」への社会的関心が高まっています。

今後は、店舗や施設での不退去事案など、法的には軽微な事案であっても、報道される機会が増えることが考えられます。

事件が実名で報道された場合、インターネット上に情報が残り続け、長期間にわたってプライバシーに影響を与える可能性があります。

事件が報道されるかについての解説は、以下のページをご覧ください。

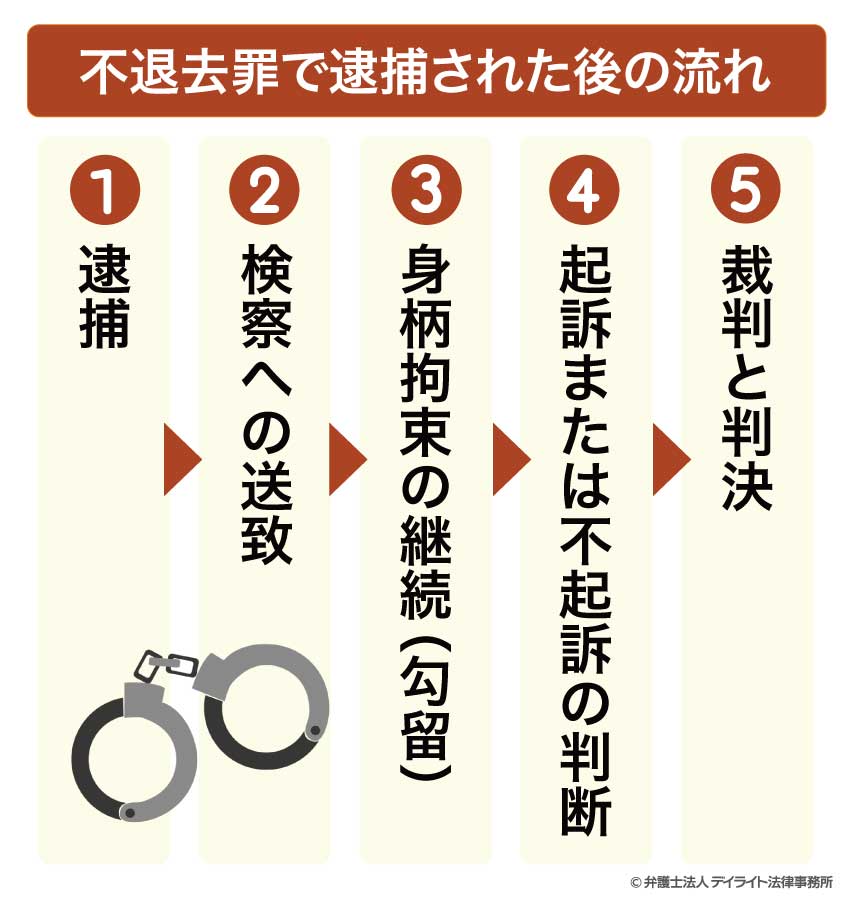

不退去罪で逮捕された後の流れ

不退去罪で逮捕された場合、その後どのような手続きが進むのかを理解しておくことは重要です。

不退去罪で逮捕された後は、基本的に他の刑事事件と同様のプロセスをたどります。

刑事事件に関わった場合、どのような手順で手続きが進むのか、以下に一般的な流れを説明します。

① 逮捕

警察が、犯罪の容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断した場合、容疑者を逮捕することがあります。

その場にとどまり続けるという犯行の性質上、不退去罪は、警察が現場に登場しても継続していることが多いです。

そのため、不退去罪は、現行犯逮捕されやすい犯罪といえます。

逮捕されると、通常は最大48時間、警察で身柄を拘束されます。

②検察への送致

逮捕された場合、警察は48時間以内に容疑者を検察に引き渡します。

この手続きを、「送検」と呼びます。

検察官は、拘束を続ける必要があると判断すると、勾留を請求します。

逮捕からここまで、合計で最大72時間の拘束があり得ます。

③身柄拘束の継続(勾留)

検察官の勾留請求を裁判官が認めると、容疑者は勾留され、最大で10日間身柄を拘束されます。

また、勾留はさらに10日間延長されることもあり、合計で20日間となる場合もあります。

④起訴または不起訴の判断

捜査が終わると、検察官は容疑者を起訴するかの判断をします。

起訴とは、裁判を開いて正式に罪の有無を判断する手続きに進むことです。

証拠が十分でない場合や、罪が軽微だと判断されれば、不起訴となり、ここで手続きは終了します。

軽い事件では、簡易な手続きで罰金が決まる「略式起訴」という選択肢もあります。

不退去罪は、それ自体は軽微な罪であるため、適切に対処すれば、不起訴や略式起訴で終わる可能性も十分あります。

⑤裁判と判決

起訴されると、裁判所で事件の審理が行われます。

裁判では、検察官が提出した証拠や証言をもとに、容疑者が罪を犯したかどうかが慎重に検討されます。

最終的に裁判官が判決を下し、有罪の場合は実際に科される刑罰が決まります。

場合によっては、一定期間新たな罪を犯さなければ刑が免除される「執行猶予」がつくこともあります。

不退去罪を犯してしまったときの対応

不退去罪で疑われる行為をしてしまった場合、その後の対応によって刑事処分の重さや社会的影響が大きく変わる可能性があります。

早期に適切な対応を取ることで、事態の悪化を防ぎ、できる限り軽微な処分で済ませることが重要です。

不退去罪の疑いがある場合、まず冷静に状況を判断し、感情的な対応を避けることが大切です。

以下では、具体的な対応方法について説明します。

すぐに退去する

不退去罪について正しい知識を有してれば、相手から退去の要求に応じないでいると、不退去罪になる可能性があるとわかるはずです。

相手から退去を求められた場合、特に警察を呼ばれそうになった場合には、すぐにその場から退去することが重要です。

滞在が長引けば長引くほど、不退去罪となる可能性は高くなります。

立ち去りたくない事情があるとしても、まずはその場を離れて仕切り直すことが大切です。

弁護士同行で自首をする

すでに不退去罪を犯してしまった場合、弁護士と相談の上で自首を検討することも一つの選択肢です。

不退去罪は軽微な犯罪であるため、自首によって捜査に協力的な姿勢を見せることで、逮捕を避けられる可能性もあります。

自首する際は、弁護士に同行してもらうことをお勧めします。

弁護士は法的アドバイスを提供しつつ、適切な自首の方法や、取調べでの対応などをサポートしてくれます。

自首の際は、事実関係を正直に述べることが重要ですが、同時に不必要に自分に不利な供述をしないよう注意が必要です。

弁護士の助言を受けながら、適切な対応を心がけましょう。

自首を弁護士に依頼するメリットについては、以下のページをご覧ください。

被害者との示談交渉を成功させる

不退去罪では、被害者との示談が成立すると、処分の判断に有利な影響を与える可能性があります。

示談とは、加害者が被害者に謝罪し、場合によっては損害賠償金を支払うことで、被害者がから許しを得る合意のことです。

示談が成立すると、被害者が被害届を取り下げたり、処罰感情が緩和されたりすることがあり、これが不起訴や執行猶予付き判決につながることも少なくありません。

不退去罪は、求めに応じて退去しないことによって、相手に迷惑を掛ける罪です。

つまり、示談によって、迷惑を被った相手から許してもらうことができれば、処罰の必要性が大きく低下するといえるのです。

ただし、示談交渉は法的な知識や交渉技術が求められるため、個人で行うのは困難です。

弁護士に依頼することで、適切な示談金の提示や、効果的な謝罪などを安心して任せることができます。

示談交渉における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に依頼する

不退去罪で逮捕された場合や、警察から任意同行を求められた場合は、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士は、取り調べへの対応方法の助言だけでなく、示談交渉や不起訴処分に向けた弁護活動など、多方面でサポートしてくれます。

そのような専門的な援助がない中で事件に対応すると、事態がどんどん悪化するということにもなりかねません。

そのため、特に事件の初期段階で依頼することが重要になります。

不退去罪はそこまで重い罪ではないため、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることで、寛大な処分で終わることも十分期待できます。

不退去罪の被害に遭ったときの対処法

不退去罪の被害に遭った場合、対応を誤ると、事態が悪化したり、自分自身が危険な状況に陥ったりする可能性があります。

不退去罪の被害者になった場合、まずは自分の安全を最優先に考え、相手を刺激せずに冷静に対応することが大切です。

以下では、具体的な対処法について説明します。

冷静に行動する

退去を求めても応じてもらえない場合、冷静に対応する必要があります。

不退去罪は、単にその場にとどまっているというだけであり、犯行自体に暴力が伴うわけではありません。

しかし、求められても退去しないという行動は、通常は、感情的な昂ぶりによって引き起こされます。

「帰れ」「帰らない」といった押し問答を繰り返すうちに、お互いヒートアップし、さらなる暴力に発展することが十分考えられます。

複数対応により数的な優位を保ちつつ、すぐに警察に通報して事態の沈静化を図る必要があります。

なお、相手が退去要求に応じないからといって、強引に締め出すのはNGです。

暴力が伴うと、攻撃を受ける危険もあるほか、逆にこちらが暴行罪などの罪に問われるリスクもあります。

警察に被害届を出す

不退去の状況が続き、自力での解決が難しいと判断した場合は、警察に連絡することを検討しましょう。

警察官が到着すれば、状況を説明し、退去を求めていることを説明します。

警察官が説得して相手が退去すれば、その時点で解決となるケースも多いです。

しかし、退去に応じたものの再発の不安がある場合は、警察に被害届を提出することも検討しましょう。

一度不退去の状況が生じた時点で、不退去罪という犯罪は成立しています。

その後退去したからといって、犯罪の事実がなくなるわけではありません。

犯罪被害として届け出て、警察に刑事事件として認知してもらうことにより、再度の犯行があった場合などに、解決がスムーズになることがあります。

民事上の措置等を検討する

不退去の被害が継続的に発生する可能性がある場合は、被害届だけでなく、民事上の措置等の、その他の手段も検討する価値があります。

特に、ストーカー行為の一環として不退去が行われている場合は、ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令を警察に申し立てることができる場合があります。

また、DVの一環として不退去が行われている場合は、DV防止法に基づく保護命令の申立てといった手段が考えられます。

民事上の措置等を講じる際は、弁護士に相談することで、自分の状況に最も適した対応策を取ることができます。

また、弁護士を通じて相手に警告書を送付することで、不退去行為を抑止する効果も期待できます。

DVに対する保護命令についての解説は、以下のページをご覧ください。

不退去罪についてのQ&A

![]()

何分以上居座ると不退去罪となりますか?

退去要求を受けた後、退去に必要な時間を超えて居座り続けた場合に、不退去罪が成立することになります。

退去に必要な時間がどの程度になるかは、状況によって異なります。

ただし、一般的なケースでは、手荷物をまとめて靴を履く程度の時間があれば、退去することは可能と思われます。

このため、あくまで状況にもよりますが、比較的短時間で不退去罪が成立することも十分あり得ます。

![]()

3回の警告で不退去罪となりますか?

重要なのは、退去の要求が明確に伝えられかという点です。

明確な退去要求があり、それを無視して退去に必要な時間を超えて居座り続けた場合、たとえ1回の要求であっても、不退去罪が成立する可能性はあります。

ただし、実務上は、複数回の警告を行うことで、退去要求が無視されたことの証拠となります。

そのため、トラブルを防ぐ観点からは複数回の警告を行うことが望ましいでしょう。

まとめ

この記事では、不退去罪について、法的根拠や具体例、成立要件や刑罰、対処法などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 不退去罪とは、他人の管理する建物などに立ち入った後、退去を要求されたにもかかわらず、立ち去らないことで成立する犯罪である。

- 不退去罪が成立すると、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられる。

- 不退去罪は住居侵入罪と異なり、最初は合法的に入った場所から出ていかない点に特徴がある。

- 不退去罪は店舗、玄関前、親族間など、さまざまな場面で成立し得る。

- 不退去罪の疑いがある場合は、弁護士に相談し、自首や示談交渉など適切な対応を検討することが重要である。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか