保護責任者遺棄致死とは?構成要件や罰則をわかりやすく

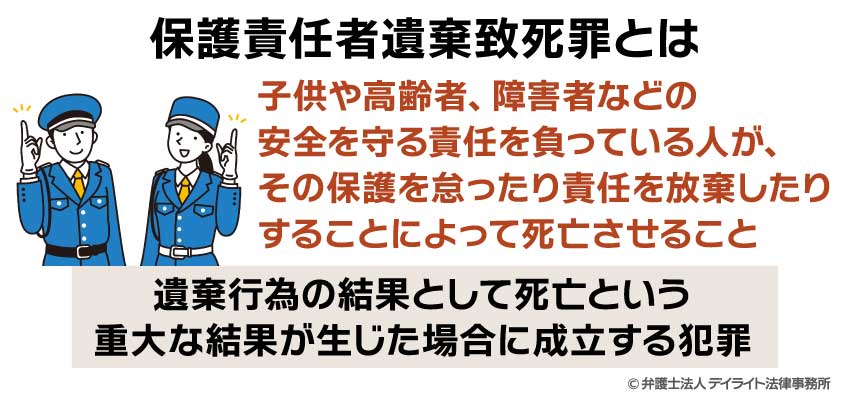

保護責任者遺棄致死とは、子供や高齢者、障害者などの安全を守る責任を負っている人が、その保護を怠ったり責任を放棄したりすることによって死亡させることをいいます。

たとえば、育児や介護の責任を放棄した結果、その子供や高齢者が死亡したような場合に、保護責任者遺棄致死罪に問われることがあります。

この記事では、保護責任者遺棄致死について、保護責任者遺棄罪との違いや、殺人罪との区別、罰則、発生するさまざまなリスクなどを、弁護士が解説します。

保護責任者遺棄致死は意味のわかりにくい犯罪ですので、理解の参考としていただければ幸いです。

目次

保護責任者遺棄致死罪とは?

保護責任者遺棄致死とは、子供や高齢者、障害者などの安全を守る責任を負っている人が、その保護を怠ったり責任を放棄したりすることによって死亡させることをいいます。

保護責任者遺棄致死罪は、遺棄行為の結果として死亡という重大な結果が生じた場合に成立する犯罪です。

そのため、保護責任者遺棄致死罪は、単なる保護責任者遺棄罪より重い罪として扱われます。

たとえば、親が育児放棄した結果、子供が死亡したような場合に、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。

なお、保護責任者遺棄致死罪は、法律上は「遺棄等致死傷罪」として規定されています。

被害者に死傷の結果が生じない「遺棄罪」においては、保護責任の有無に応じて、ただの「遺棄罪」と「保護責任者遺棄罪」の2つの罪が規定されています。

これに対して、被害者に死亡結果が生じる「遺棄致死」では、保護責任の有無に関係なく、同じ「遺棄等致死罪」の罰則が適応されます。

もっとも、実際の事件においては保護責任者による犯行の例が多く、「保護責任者遺棄致死」という表現は一般的となっています。

そこでこの記事では、保護責任があることを前提として、「保護責任者遺棄致死罪」と呼んで解説します。

保護責任者遺棄罪との違い

保護責任者遺棄致死罪と保護責任者遺棄罪は、その罪名のとおり、「致死」という部分に違いがあります。

これらの罪はいずれも、日常生活の安全を他人に頼る必要のある者(要扶助者)に対して、保護する責任を負っている者(保護責任者)が、その保護を怠ったり放棄したりする罪です。

保護責任者遺棄罪と保護責任者遺棄致死罪の最大の違いは、要扶助者が死亡したかどうかという結果の違いです。

保護責任者遺棄罪は、要扶助者に対して保護する責任のある者が、要扶助者を遺棄したり、保護を怠ったりする行為それ自体を処罰する犯罪です。

この罪は、要扶助者が死亡したり負傷したりしていない場合に成立します。

一方、保護責任者遺棄致死罪は、遺棄行為や保護責任を怠った結果として、要扶助者が死亡した場合に成立します。

つまり、保護責任者遺棄罪が「行為」に着目した犯罪であるのに対し、保護責任者遺棄致死罪は「結果」まで含めた犯罪といえます。

結果の重大性に応じて、罰則の面でも大きな違いがあります。

保護責任者遺棄罪の罰則が3か月以上5年以下の拘禁刑であるのに対し、保護責任者遺棄致死罪では、3年以上の有期拘禁刑となります。

死傷の結果を伴わない保護責任者遺棄罪についての解説は、以下のページをご覧ください。

殺人罪と保護責任者遺棄致死罪との違い

殺人罪と保護責任者遺棄致死罪は、どちらも人の死を結果として伴う重大な犯罪です。

両者の違いは、行為者の主観面にあります。

殺人罪は、人を殺した者に適用される罪で、故意に人を死亡させる行為を処罰するものです。

つまり、殺人罪が成立するのは、人を殺そうという故意(殺意)がある場合となります。

一方、保護責任者遺棄致死罪は、殺す意図はなかったものの、保護責任がある者に対して適切な保護を行わなかった結果、その人が死亡してしまった場合に適用されます。

たとえば、要扶助者に対して、特に殺すつもりはなかったものの、食事を与えずにいた結果死亡させてしまった場合などが、保護責任者遺棄致死罪に該当します。

これに対して、食事を与えないことにより要扶助者が死ぬことを認識していた場合、殺人罪に該当します。

これらの行為は、どちらも「食事を与えないことによって死亡させた」ものであり、外形的には異なるところはありません。

両者の違いは、行為者に被害者を死亡させる故意(殺意)があるかどうかという点です。

殺意は、「被害者が死ぬとわかっていたか」と言い換えることもできます。

そのような認識の有無は内心の問題であるため、時には非常に微妙な判断となることもあります。

このように、行為者の主観面における違いが、殺人罪と保護責任者遺棄致死罪を区別する重要な要素となっています。

殺人罪についての解説は、以下のページをご覧ください。

保護責任者遺棄致死罪の件数

保護責任者遺棄致死罪の件数は、他の刑法犯と比較すると多くありません。

令和5年では、保護責任者遺棄罪全体で、83件の発生が認知されています。

参考:犯罪統計書 令和5年の犯罪 3 年次別 都道府県別 罪種別 認知・検挙件数及び検挙人員 F26-2|警察庁ホームページ

これは、死亡結果を伴わない保護責任者遺棄罪を含めた件数です。

このため、被害者が死亡した保護責任者遺棄致死罪の件数は、83件よりさらに少ないことがわかります。

しかし、保護責任者遺棄致死罪は、被害者が死亡するという重大な結果を伴う犯罪です。

特に近年では、介護疲れによる介護放棄や、ネグレクトによる乳幼児の死亡事件などで、社会的関心の高まっている犯罪でもあります。

このようなことからも、保護責任者遺棄致死罪は、発生件数が少ないからといって重要でない罪とはいえません。

保護責任者遺棄致死罪となる条件(構成要件)

法律上、犯罪が成立するためには、一定の条件を満たす必要があります。

これらの条件は、「構成要件」と呼ばれています。

犯罪の成立を明確に判断できるよう、構成要件は、犯罪の要素を細かく分解して定義されています。

犯罪は、すべての構成要件が充足された場合にのみ成立します。

したがって、構成要件を理解することで、ある行為が犯罪に該当するかどうかを判断することが可能となります。

特に、保護責任者遺棄致死罪のように、その内容が直感的に理解しにくい犯罪については、構成要件を把握することで、犯罪が成立する具体的な状況を理解することができます。

保護責任者遺棄致死罪の構成要件は、以下の4つです(刑法218条、219条)。

参考:刑法|電子政府の総合窓口

- 客体:老年者、幼年者、身体障害者又は病者(要扶助者)

- 主体:要扶助者を保護する責任のある者(保護責任者)

- 行為:要扶助者を遺棄し、又は生存に必要な保護をしないこと

- 結果:要扶助者が死亡すること

なお、法的には、保護責任者でなくとも遺棄致死罪という罪が成立しますが、ここでは保護責任者による保護責任者遺棄致死罪を念頭に置いて解説します。

老年者、幼年者、身体障害者又は病者(要扶助者)

保護責任者遺棄致死罪の対象は、「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」といった要扶助者です。

要扶助者とは、他者の助力がなければ日常生活が困難になる人のことです。

このような人から必要な保護を奪うことは、その人の生命をあやうくする危険があります。

そこで、保護責任者遺棄致死罪では、子供や高齢者、障害者のような、扶助を必要とする者が対象とされているのです。

老年者、幼年者

老年者や幼年者について、具体的に何歳かという年齢が法的に定められてはいません。

保護責任者遺棄致死罪は、要扶助者という、他人の保護を必要とする者を守るためのものです。

このため、この罪の老年者や幼年者に該当するかは、被害者の年齢ではなく、他人による保護を現実に必要としているかという基準で判断されることになります。

身体障害者、病者

老年者、幼年者と同じく、身体障害者や病者に関しても、日常生活に他人の助力を必要としているかを基準として判断されます。

精神的な疾患であっても、日常生活に他人の扶助を必要とするかという観点によって、「病者」に当たることがあります。

また、泥酔や酩酊といった、アルコールによる一時的な病態であっても、その生存や安全を他人の保護に依存する状態であれば、「病者」に当たります。

要扶助者を保護する責任のある者(保護責任者)

遺棄致死罪の中でも、特にそれが要扶助者を保護する責任のある者によって行われたときは、「保護責任者遺棄致死罪」となります。

要扶助者を保護することについて責任を負う者を、「保護責任者」といいます。

保護責任とは、要扶助者に必要な保護を与える法的責任のことです。

そのような責任は、法令や契約といった法的根拠に基づいて発生します。

たとえば、民法という法律によって、親権者は子供を保護する責任を負っています。

また、契約を根拠に保護責任が発生する例としては、施設に入所中の高齢者に対する、介護施設の職員等の保護責任などがあります。

保護責任を負っていない者による遺棄行為で被害者が死亡した場合でも、遺棄致死罪が成立します。

ただし、実務的には、保護責任の存在が肯定されるケースが多いと思われます。

また、一般的な非難の程度としても、やはり保護責任者による遺棄行為の方が、より重い非難を受けることになります。

このようなことから、保護責任者による遺棄致死行為を指して、「保護責任者遺棄致死罪」と呼んでいるのです。

客体を遺棄し、又は生存に必要な保護をしない

保護責任者遺棄致死罪の具体的な行為は、要扶助者を「遺棄」し、又は「生存に必要な保護をしない」ことです。

遺棄

遺棄は、一般的には、捨てて置き去りにするという意味です。

ただし、保護責任者遺棄致死罪における「遺棄」は、保護責任者と要扶助者とが、場所的に離れるという意味です。

この「遺棄」には、要扶助者の方を移動させる方法と、保護責任者の側から離れていく方法の2通りの種類があります。

要扶助者を別の場所に移動させる行為を、「移置」といいます。

これに対し、保護責任者の方が要扶助者の下から離れていく行為は、「置き去り」といいます。

こうした「移置」と「置き去り」の両方を合わせて考えたものが、保護責任者遺棄致死罪における「遺棄」という概念です。

移置は、要扶助者を要保護者の管理下から移動させ、どこかに置いてくる行為です。

置き去りは、要扶助者を移動させるのではなく、保護責任者の方から要扶助者の下を離れる行為です。

たとえば、まだ小さな子供を家に残したまま、親が長い間外出する行為などが、置き去りに当たります。

移置と置き去りのいずれにしても、要扶助者と保護責任者が離れてしまうと保護が不可能になります。

このため、これらの行為のいずれもが、保護責任者遺棄致死罪における「遺棄」に当たるのです。

なお、保護責任者遺棄致死という犯罪の核心は、保護責任を果たさないことによって、要扶助者を死亡させるというところです。

このため、要扶助者と保護責任者が距離的に離れたからといって、そのすべてが移置や置き去りに該当するというわけではありません。

たとえば、子供をひとりで留守番させていたところ、誤ってベランダから転落したとします。

このような場合、そのひとりにさせるという行為が、転落という結果につながり得る危険なものであったかという観点から、置き去りといえるかが判断されることになります。

必要な保護をしない

必要な保護をしない(不保護)とは、要扶助者が必要としている保護を与えないことをいいます。

遺棄の場合と異なり、不保護では、保護責任者が要扶助者の下から離れるわけではありません。

場所的には同じ所にいながら、必要な保護を与えないことが、不保護となります。

たとえば、親が子どもの下は離れていないものの、必要な保護を与えないネグレクトのようなケースなどが、不保護の例です。

具体的にどのような行為が不保護に該当するかは、要扶助者が実際に必要としている保護の内容に応じて判断されます。

要扶助者の死亡

保護責任者遺棄致死罪は、保護責任者による要扶助者の遺棄または不保護の結果、要扶助者が死亡することが必要です。

死亡ではなく、怪我や病気といった結果にとどまる場合は、「保護責任者遺棄致傷罪」が成立します。

また、死亡だけでなく、怪我や病気のような結果がいっさい生じなかった場合は、「保護責任者遺棄罪」が成立します。

保護責任者遺棄致死罪の事例・判例

ここまで、保護責任者遺棄致死罪の成立する要件について解説してきました。

これだけですと、実際にどのような行為が保護責任者遺棄致死罪になるのか、具体的にイメージしづらいかもしれません。

そこで、ここでは保護責任者遺棄致死の実際の事例や判例をご紹介します。

事例1 たん吸引の必要な8歳娘を放置し外出、翌日帰宅し「息をしていない」…保護責任者遺棄致死容疑で母逮捕

たん吸引が必要な8歳の娘を自宅に放置したまま外出して死なせたとして、兵庫県警は23日、母親で同県姫路市の会社員の女(32)を保護責任者遺棄致死容疑で逮捕した。女は認否について「言いたくない」と供述しているという。発表によると、女は2023年1月27日午後、当時住んでいた同市内の集合住宅の自室に、気道確保のためにたんの吸引が必要な娘を1人残して外出。翌28日午前9時40分頃までの間に窒息死させた疑い。女は同日午前10時40分頃、「子どもが息をしていない」と119番。娘は搬送先の病院で死亡が確認された。女は1人で娘を介護しており、他にも同居の子どもがいるが、27日は他の子を親族に預けていたという。

事例2 トイレで出産、女児を軽乗用車に放置し死亡…岐阜県関市の22歳を保護責任者遺棄致死容疑で逮捕

出産した女児を車内に放置して死亡させたとして、岐阜県警関署などは20日、関市、会社員の女(22)を保護責任者遺棄致死容疑で逮捕した。発表によると、女は2月16日午後9~10時頃、娘を近くの親族宅のトイレで出産後、自身の軽乗用車に乗せて放置し、同17日午前3時5分頃に呼吸不全で死亡させた疑い。容疑を認めているという。女の母が同4時20分頃に119番した。娘は元交際相手との間の子どもとみられ、別れた後に妊娠が分かったという。

判決:懲役9年(実刑)

ポイント:本件以前から日常的に虐待を繰り返し、被害児童を寒い浴室内に放置するなど虐待をエスカレートさせていた。被害児が浴槽内で立っている状況を確認しながら救助せず、結果として幼い子供の命を奪った極めて悪質な事案として、実刑判決となった。

保護責任者遺棄致死罪の罰則

保護責任者遺棄致死罪の罰則は、3年以上20年以下の拘禁刑です。

法律上、保護責任者遺棄致死罪の罰則は、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とされています(刑法219条)。

参考:刑法|電子政府の総合窓口

保護責任者遺棄致死罪では、保護責任者遺棄罪(刑法218条)と傷害致死罪(刑法205条)を比較する結果、より重い方の傷害致死罪と同等の罰則となります。

傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期拘禁刑です。

有期の拘禁刑では、上限は20年です(刑法12条1項)。

このため、保護責任者遺棄致死罪の罰則は、3年以上20年以下の拘禁刑ということになります。

保護責任者遺棄致死罪は、被害者の死亡という重大な結果を伴う犯罪であり、厳しい罰則が定められています。

実際の量刑は個別の事情によって判断されることになりますが、悪質性が特に高い事案では、長期の拘禁刑となることも十分考えられます。

保護責任者遺棄致死罪の逮捕前後の流れ

保護責任者遺棄致死罪は、刑法で罰せられる犯罪であり、この疑いがあると身柄を拘束されることがあります。

保護責任者遺棄致死の事件では、以下のような段階を経て事件が進展していきます。

① 捜査・犯人の特定

事案を把握すると、警察は調査を始めます。

保護責任者遺棄致死事件では、被害者が死亡していることから、被害者の死が発覚することによって事件が明るみに出ることがあります。

また、保護責任者遺棄致死は殺人とは異なり、被害者を故意に死亡させようという意図はありません。

このため、被害者の死亡を自ら病院や警察に届け出ることで、事件が発覚するケースもあります。

保護責任者遺棄致死罪の容疑者を特定すると、警察は状況を見極めながら、任意での同行を求めたり、裁判所に逮捕状を請求したりします。

-

②逮捕

容疑が固まり次第、警察は必要に応じて容疑者の身柄拘束に踏み切ります。

逮捕方法には、違法行為を行っている最中や直後の現行犯逮捕と、逮捕状による通常逮捕とがあります。

保護を怠って被害者を死亡させるという特徴を考えると、保護責任者遺棄致死事件では、現行犯ではなく逮捕状による通常逮捕が中心になると考えられます。

逮捕によって身柄を拘束された場合、容疑者は最大で48時間まで警察によって自由を制限されます。

-

③送検

警察は身柄拘束から48時間以内に、容疑者を検察に引き渡さなければなりません。

これが、一般に「送検」と呼ばれる手続きです。

検察官は送検を受けた捜査資料に加え、追加の取り調べを実施し、容疑者を起訴すべきかの検討を重ねます。

-

④勾留

検察官は、送検された容疑者について、送検から24時間以内に拘束を継続する必要性について判断します。

拘束の継続が必要だと判断した場合は、裁判官に容疑者の勾留を請求します。

裁判官が勾留を認めると、容疑者は逮捕に加えて最大で10日間、拘束された状態が続くことになります。

特別な事情がある場合には、さらに10日間を上限として勾留の延長が認められることがあり、合計では最長20日間の勾留となります。

つまり、最初の逮捕から勾留延長までを含めると、最大で23日間の自由制限が発生する可能性があるわけです。

-

⑤起訴・不起訴の決定

勾留されている間、検察官は容疑者に対する取り調べを行い、集められた証拠に基づいて、正式に裁判に進めるかどうかを決定します。

容疑者に対して刑罰を科すのが適切だと判断した場合、正式に起訴して刑事裁判の手続きが開始されます。

一方で、証拠が不十分だったり、起訴の必要性が認められなかったりする場合は、不起訴として事案を終結させることもあります。

-

⑥裁判

検察官が容疑者を正式に起訴した場合、刑事裁判が始まり、裁判所で事件の審理が行われます。

公判では、提出された証拠や証言に基づいて、被告人に対する容疑について詳細に検討されます。

-

⑦判決・刑の執行

裁判の結果、罪があると認められると、判決で具体的な刑罰の内容が宣告されます。

有罪判決が確定した後は、判決に基づいて刑罰が科されます。

判決が実刑判決の場合は、宣告された期間に応じて実際に刑務所に服役することになります。

執行猶予付きの判決が下された場合、執行猶予の期間中に新たな犯罪行為がなければ、刑罰の執行は免除されることになります。

保護責任者遺棄致死罪の時効

保護責任者遺棄致死罪の時効は、20年です。

犯罪が発生してから一定期間が経過すると事件を起訴できなくなる制度を、公訴時効といいます。

時効までの期間は、罪の重さに応じて決まります。

保護責任者遺棄致死罪の罰則は、「3年以上の有期拘禁刑」です。

これは「長期20年の拘禁刑に当たる罪」に該当するため、時効期間は20年となります(刑事訴訟法250条1項2号)。

保護責任者遺棄致死罪は、被害者を死亡させるという重大な結果を伴う犯罪です。

そのため、時効までの期間も20年と長期間になっています。

保護責任者遺棄致死罪のリスク

保護責任者遺棄致死罪を犯した場合、さまざまなリスクが生じます。

厳しい刑事罰だけでなく、リスクは社会生活のさまざまな方面に及ぶ可能性があります。

逮捕されるリスク

保護責任者遺棄致死罪は、死亡結果を伴う重大な犯罪です。

そのため、捜査段階で逮捕される可能性が非常に高いと考えられます。

また、逮捕につづく勾留も長期化することが予想されます。

逮捕・勾留されると、身体拘束は最大で23日間に及び、その間、仕事や家庭生活から切り離されることになります。

逮捕・勾留中は警察や検察による取り調べを受けることになり、精神的・肉体的な負担も大きくなります。

特に、被害者が死亡している保護責任者遺棄致死事件では、遺棄の経緯や動機、死亡との因果関係などについて、厳しい追及を受けることになるでしょう。

逮捕を防ぐ方法についての詳細は、以下のページをご覧ください。

実刑となって刑務所に服役するリスク

保護責任者遺棄致死罪は、3年以上の有期拘禁刑という重い法定刑が定められています。

被害者を死亡させるという重大な犯罪であり、有罪判決を受けた場合、執行猶予がつかずに実刑となることも十分考えられます。

実刑判決が確定すると、刑務所で服役することになり、長期間にわたって自由が制限されることになります。

服役中は外部との接触が制限され、家族との関係維持も難しくなります。

また、出所後も社会的なハンディキャップを背負うことになり、就職活動などで困難に直面する可能性があります。

刑務所に服役するリスクは、実際の収容期間を超えて及んでくるおそれがあります。

執行猶予をつける方法についての解説は、以下のページをご覧ください。

会社を解雇されるリスク

保護責任者遺棄致死罪で逮捕・起訴されると、長期間の欠勤や企業イメージへの悪影響などを理由に、会社から解雇される可能性が高まります。

多くの会社では、刑事事件で有罪判決を受けた場合を懲戒解雇事由として就業規則に定めています。

保護責任者遺棄致死罪は、被害者を死亡させる重大犯罪ですので、会社としても雇用関係を継続することが難しくなります。

特に、実刑判決を受けた場合は勤務の継続が事実上不可能になり、解雇の可能性が非常に高くなります。

解雇されると収入が途絶え、家族の生活にも大きな影響を与えることになります。

逮捕を会社にバレたくない場合の対処法については、以下のページをご覧ください。

再就職への影響

保護責任者遺棄致死罪で有罪判決を受けると、再就職に大きな障害となることがあります。

有罪判決を受けた経歴は、履歴書の賞罰欄に記載する必要がると考えられています。

特に、死亡結果を伴う重大犯罪の前科がある場合、これを理由に不採用となることも想定されます。

また、公務員や資格が必要な職業では、資格制限により就業が法律上制限されることがあります。

再就職が難しくなると、経済的自立が困難になり、社会復帰の妨げとなります。

実名で報道されるリスク

犯罪の容疑者として逮捕や起訴された場合、マスメディアによって実名報道される可能性があります。

特に、保護責任者遺棄致死罪は、弱者を死亡させる罪として社会的非難が強く、大きく報道される傾向があります。

インターネット時代では、一度報道された内容は長期的に残り続け、いつまでも報道時の情報が消えずにいることが多くなっています。

報道による社会的制裁は、時に法的制裁以上に本人や家族の生活に大きな影響を与えることがあります。

事件が報道される基準についての解説は、以下のページをご覧ください。

保護責任者遺棄致死罪への対処法

保護責任者遺棄致死罪は重大な犯罪であり、その影響を最小限に抑えるためには適切な対応が求められます。

ここでは、保護責任者遺棄致死罪を犯した場合の対処法について解説します。

救急要請や医療機関への連絡

保護責任者遺棄致死罪では、被害者が死亡している可能性があるとしても、早期に救急要請や医療機関への連絡が必要です。

救急要請や医療機関への連絡を行うことで、被害者が生存している場合は早期の治療で一命を取り留める可能性があります。

また、そのような対応をとっていないと、被害者が死亡することがわかっていながら意図的に遺棄したのではないかという疑いが強まる可能性があります。

つまり、保護責任者遺棄致死罪よりもさらに重い殺人罪に問われる可能性もないとはいえないということです。

遺棄行為により被害者の生命の危機を招いた場合には、被害を最小限にとどめるための措置が重要となります。

自首を検討する

保護責任者遺棄致死罪では、自首を検討することも一つの選択肢です。

自首とは、自ら進んで捜査機関に出頭し、犯罪事実を申告して罪を認めることです。

自首のメリットとしては、刑の減軽が期待できることのほか、誠意ある対応として情状に良い影響を与える可能性が挙げられます。

一方、デメリットとしては、まだ捜査機関が犯罪の存在を知らない段階で自ら罪を明らかにすることになるため、確実に刑事手続きに巻き込まれる点があります。

もっとも、被害者が死亡している保護責任者遺棄致死事件を隠し通すことは難しく、この点は必ずしも大きなデメリットとはいえないかもしれません。

自首を決断する前に、必ず弁護士に相談し、事案の内容や証拠関係を踏まえた上で、最適な選択を検討することをお勧めします。

自首のメリットとデメリットについての解説は、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に相談する

保護責任者遺棄致死罪を犯した場合、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することが特に重要です。

弁護士は容疑者の立場に立って、法的な観点から最善の防御方法を提案します。

逮捕前の段階であれば、任意での事情聴取に応じるべきか、どのように対応すべきかなどのアドバイスを受けることができます。

逮捕後は、黙秘権の行使や、取り調べへの対応方法について助言を受けることができます。

また、勾留に対する不服申立てや保釈請求など、身体拘束からの早期解放を目指す手続きも弁護士の重要な仕事です。

裁判の段階では、弁護士は証拠の検討、情状証拠の収集、弁護方針の策定などを行います。

保護責任者遺棄致死罪では、専門的な法律知識を持つ弁護士による手厚いサポートが不可欠になります。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

保護責任者遺棄致死罪のよくあるQ&A

![]()

保護責任者遺棄致死罪で執行猶予がとれますか?

たとえば、令和4年では、保護責任者遺棄致死罪における12件の有罪判決のうち、4件で執行猶予が付きました。

参考:令和5年版犯罪白書 2-3-3-6表|法務省ホームページ

ただし、保護責任者遺棄致死罪は、法定刑が3年以上の有期拘禁刑と重い犯罪であり、執行猶予を獲得するハードルは高いといえます。

特に、虐待を伴う場合や長期間の遺棄などの悪質な事案では、実刑判決となる可能性が十分にあります。

一方、介護疲れなど、事情を考慮する余地があるケースであれば、執行猶予がつく可能性もあります。

![]()

保護責任者遺棄致死罪の量刑は?何年の拘禁刑?

保護責任者遺棄致死罪は、法定刑としては3年から20年の拘禁刑であり、この範囲で実際に科される量刑が決まります。

令和4年で有罪となった12件の保護責任者遺棄致死事件のうち、10年を超える拘禁刑となったのは、1件のみでした。

参考:令和5年版犯罪白書 2-3-3-6表|法務省ホームページ

このため、法的には20年までの拘禁刑があり得るものの、多くの事案では、10年以下の判決となるといえます。

もっとも、ほとんど殺人に近いような特に悪質性の高い事案であれば、10年を超える判決となることもあるでしょう。

まとめ

この記事では、保護責任者遺棄致死罪について、保護責任者遺棄罪との違いや殺人罪との区別、罰則、発生するさまざまなリスクなどを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 保護責任者遺棄致死は、子供や高齢者、障害者などの安全を守る責任を負っている人が、その保護を怠ったり責任を放棄したりすることによって死亡させる犯罪である。

- 保護責任者遺棄致死罪の法定刑は3年以上20年以下拘禁刑であり、単なる保護責任者遺棄罪よりも重い罰則が定められている。

- 保護責任者遺棄致死罪で有罪となった場合、厳しい判決を受ける可能性が高く、社会的な制裁も大きい。

- 保護責任者遺棄致死事件では、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することで、適切な対応が可能となり、最善の結果を目指すことができる。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか