保護責任者遺棄罪とは?構成要件や罰則をわかりやすく

保護責任者遺棄罪とは、子供や高齢者、障害者などの安全や生活を守る責任を負っている人が、その保護を怠ったり放棄したりする犯罪のことです。

保護責任者遺棄罪とは、子供や高齢者、障害者などの安全や生活を守る責任を負っている人が、その保護を怠ったり放棄したりする犯罪のことです。

保護責任者遺棄罪は、幼い子どもや高齢者、病気や障害のある方など、自分で身を守れない人を保護する立場にある人が、その責任を放棄した場合に問われる罪です。

保護責任者遺棄の事件は、しばしばニュースなどで報道されることもあります。

しかし、罪名を耳にしたことはあるものの、どのような犯罪であるかはわからないという方も多いのではないでしょうか。

現代では、高齢化社会や核家族化などを背景に、家庭内での介護や育児の負担も高まっています。

このような時代背景の中で、保護責任者遺棄罪に問われるリスクは軽視できません。

間違っても犯罪に問われることのないよう、保護責任者遺棄罪の定義や成立要件などについて、正しく理解しておきましょう。

この記事では、保護責任者遺棄罪について、定義や構成要件、罰則、具体的な事例、逮捕後の流れや対処法などを、弁護士が解説します。

目次

保護責任者遺棄罪とは?

保護責任者遺棄罪とは、子供や高齢者、障害者などの安全や生活を守る責任を負っている人が、その保護を怠ったり放棄したりする犯罪のことです。

これは、幼い子供や高齢者、障害者など、生きていく上で他者の助力を必要とする人(要扶助者)に対し、扶助の責任を負う人(保護責任者)が、その責任を放棄する罪といえます。

そのような責任を放棄する行為は、単に不道徳というだけでなく、それらの扶助を要する人を危険にさらすものであり、厳しく取り締まる必要があります。

このようなことから、保護責任者遺棄罪という犯罪を設けることによって、保護責任者に対し、その責任果たすことを義務づけているのです。

保護責任者遺棄致死罪との違い

保護責任者遺棄罪とよく似た犯罪に、「保護責任者遺棄致死罪」があります。

両者の違いは、罪名に「致死」を含むかという点です。

この2つは、「保護責任者」が「要扶助者」を遺棄した場合に成立する点で共通しています。

両者の違いは、犯行によって生じる結果です。

保護責任者遺棄罪は、遺棄という行為そのものを違法として処罰するものです。

これに対して、保護責任者遺棄致死罪は、遺棄行為の結果として、要扶助者が死亡に至った場合に成立します。

遺棄行為は、それ自体で要扶助者を危険にさらすものではありますが、実際に死亡のような結果が発生するかは、ケースバイケースです。

実際に要扶助者が死亡すれば保護責任者遺棄致死となり、死亡しなければ保護責任者遺棄罪となります。

なお、死亡ではなく病気や怪我といった結果が生じた場合には、「保護責任者遺棄致傷罪」となります。

保護責任者遺棄罪の件数

保護責任者遺棄罪は、犯罪の中でも、発生件数は比較的多くありません。

令和5年では、83件の保護責任者遺棄事件が発生しています(致死傷を含む)。

参考:犯罪統計書 令和5年の犯罪 3 年次別 都道府県別 罪種別 認知・検挙件数及び検挙人員 F26-2|警察庁ホームページ

ただし、保護責任者遺棄罪は、被害者が子供や高齢者などの要扶助者であり、被害を十分に訴えることができないといった事情も想定されます。

このため、犯罪として表に出てこない潜在的なケースも、一定数存在すると考えられます。

保護責任者遺棄罪の構成要件

犯罪が成立するための要件を、「構成要件」といいます。

犯罪になるかならないかの判断が漠然としたものとならないよう、犯罪の構成要素を分解したものが、構成要件です。

犯罪は、構成要件のすべてを満たした場合に成立します。

つまり、構成要件を知ることによって、犯罪になるかならないかを判断することができるのです。

特に、保護責任者遺棄罪のようなイメージのわきづらい犯罪では、構成要件を知ることによって、どのような場合に犯罪になるのかを把握することができます。

参考:刑法|e-Gov法令検索

- 客体:老年者、幼年者、身体障害者又は病者(要扶助者)

- 主体:要扶助者を保護する責任のある者(保護責任者)

- 行為:要扶助者を遺棄し、又は生存に必要な保護をしないこと

老年者、幼年者、身体障害者又は病者(要扶助者)

保護責任者遺棄罪の対象は、「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」といった要扶助者です。

要扶助者とは、他者の助力がなければ日常生活が困難になる人のことです。

このような人に必要な保護を与えないことは、その人の生命や身体をあやうくする危険な行為といえます。

そこで、保護責任者遺棄罪では、子供や高齢者、障害者といった要扶助者が対象とされているのです。

老年者、幼年者

老年や幼年について、何歳以上、何歳以下といった具体的な年齢が定められているわけではありません。

保護責任者遺棄罪は、他人による保護を必要とする要扶助者を守るためのものです。

このため、この罪のいう老年者や幼年者にあたるかは、その年齢ではなく、他人による保護を実際に必要とするかどうかという基準で判断されることになります。

身体障害者、病者

身体障害者、病者についても、日常生活に他人の助力が必要であるかによって判断されます。

精神的な疾患の場合も、他人の扶助を必要とする程度であれば、「病者」に該当し得ます。

また、アルコールの影響で一時的に泥酔している場合も、「病者」に該当することがあります。

要扶助者を保護する責任のある者(保護責任者)

保護責任者遺棄罪が成立するのは、要扶助者を保護することについて責任を負う者に限られます。

そのような責任を負う者が、罪名にも含まれている「保護責任者」です。

保護責任とは、要扶助者に必要な保護を与える法的責任のことであり、法令や契約などを根拠に生じます。

たとえば、親権者は、民法という法律に基づいて、子供に必要な保護を与える責任を負っています。

また、介護施設に入所している高齢者に対しては、契約に基づき、介護施設の職員等が保護責任者となります。

保護責任は構成要件のひとつですので、保護責任を負わない者には、保護責任者遺棄罪は成立しません。

保護責任を負わない者が遺棄行為を行った場合は、遺棄罪(刑法217条)が成立する可能性があります。

客体を遺棄し、又は生存に必要な保護をしない

保護責任者遺棄罪の具体的な行為は、要扶助者を「遺棄」することや、「生存に必要な保護をしない」ことです。

遺棄

遺棄は、一般的な意味としては、捨てて置き去りにすることをいいます。

ただし、保護責任者遺棄罪における「遺棄」とは、要扶助者と場所的に離れることを意味します。

遺棄には、要扶助者を移動させる場合と、保護責任者側から離れる場合の2つのパターンがあります。

要扶助者を移動させる行為を「移置」、保護責任者側から離れる行為を「置き去り」といい、いずれも「遺棄」の一種です。

移置は、要扶助者を要保護者の管理下から移動させ、どこかに置いてくる行為です。

置き去りは、要扶助者を移動させるのではなく、保護責任者の方から要扶助者の下を離れる行為です。

たとえば、幼い子供をそのままにして親が長時間どこかに行く場合などが、置き去りに該当します。

移置でも置き去りでも、場所的に離れることによって必要な保護を与えることができなくなるため、遺棄に該当するのです。

なお、保護責任者遺棄罪の本質は、保護責任を怠ることにより要扶助者を危険にさらすという点です。

このため、そのような危険の生じない範囲で子供をひとりで留守番させたとしても、置き去りにはあたりません。

要扶助者と保護責任者が距離的に離れる行為のすべてが、移置や置き去りにあたるわけではありません。

要扶助者に必要な保護が欠けるような行為の場合において、遺棄に該当することになります。

必要な保護をしない

必要な保護をしない(不保護)とは、要扶助者に必要な保護を与えることを怠ることをいいます。

不保護は遺棄と異なり、要扶助者と保護責任者が場所的に離れることはありません。

たとえば、ネグレクト(育児放棄)のような形で、親と子供が同じ場所にいながら、子供に必要な保護を与えない場合などが、不保護に該当します。

遺棄の場合と同じく、何が不保護に当たるかは、要扶助者の具体的な保護の必要性に応じて判断されます。

保護責任者遺棄罪の事例・判例

保護責任者遺棄罪は、どのような行為が該当するのかのイメージがわきづらい犯罪です。

そのため、保護責任者遺棄罪の事例や判例を知ることによって、どのような行為が該当するのかを理解することができます。

子どもを置き去りにして外出、母親を保護責任者遺棄容疑で逮捕 札幌子どもを置き去りにして外出したとして、北海道警豊平署は29日、母親で20代の女=札幌市豊平区、無職=を保護責任者遺棄の疑いで逮捕し、発表した。

「友達と遊びに行くのに子どもを預けられなかった」と話し、容疑を認めているという。

署によると、女は27日午後2時ごろ、未就学の女児を自宅のアパートの一室に置き去りにして外出した疑いがある。

母子は2人暮らしで、女児にけがはなかったという。

午後8時40分ごろ、泣き声に気づいた人が女児を署に連れてきて、発覚した。

母子について道警への相談歴はないという。

奈良県桜井市のスーパーで、6歳の娘を置き去りにしたとして、34歳の母親が逮捕されました。

保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたのは、京都府木津川市に住む看護師の34歳の女です。

女は去年12月、奈良県桜井市にあるスーパーマーケットに6歳の娘を置き去りにした疑いがもたれています。

警察によりますと、スーパーに保護者らしき人がいない女児が店内に長時間いるといった通報があり、警察官が駆け付け、女児を保護したということです。

その後、女児は連絡が取れた父親に引き取られました。

女は警察の調べに対し「間違いありません」と、置き去りにしたことについては認めていますが、「遠方の友人と会う約束があり、桜井市内にいた夫に迎えにいくよう伝えた。

当日、夫婦喧嘩をしていて、私が一緒にいると来ないと思ったので子どもから離れた」と、罪を犯した意識はないと話しているということです。

裁判例

事案:内縁の妻の子(当時6歳)に対し、しつけと称してまともな食事をあたえず、意識レベルが低下するなど極端な低栄養状態に陥らせた。

判決:懲役3年(実刑)

ポイント:保護責任者遺棄罪のほか、金属バットで殴打するなどの暴行も加えていた。

治療開始が遅れていれば生命の危険もあったきわめて悪質性の高い事案であるとして、実刑判決となった。

保護責任者遺棄罪の罰則

保護責任者遺棄罪の罰則は、「3月以上5年以下の拘禁刑」です(刑法218条)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

実際に科される刑罰は、この法定刑の範囲の中で、裁判において判断されます。

その際には、犯行の動機や遺棄の態様、生じた危険の程度、悪質さ、反省の態度などが考慮されます。

要扶助者に病気や怪我などの結果が生じた場合には、より重い遺棄致死傷罪として処罰されます。

つまり、そのような結果に至らない場合でも、最長で5年の拘禁刑があり得るということになります。

執行猶予が付与されるかどうかは、犯行の内容や情状によって異なります。

悪質性が高ければ、実刑判決となることもあり得ます。

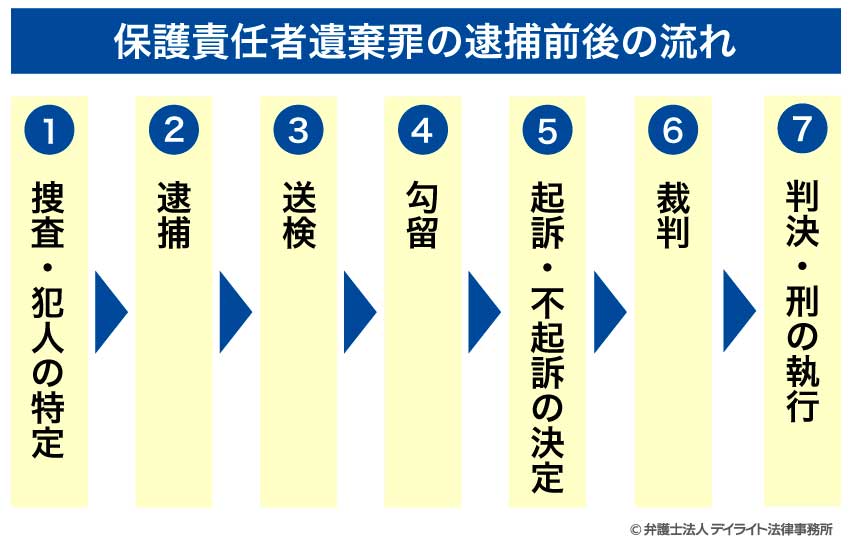

保護責任者遺棄罪の逮捕前後の流れ

保護責任者遺棄は刑事事件であり、その容疑に基づいて逮捕されることがあります。

保護責任者遺棄の事件では、手続きは次のような流れで進行します。

① 捜査・犯人の特定

事件を認知すると、警察は捜査活動を開始します。

保護責任者遺棄罪では、特に被害者が子供である場合など、被害者の被害届けによって事件を認知することはさほど多くありません。

保護責任者遺棄罪は、虐待の痕跡や、一人で放置された子供が発見されることなどにより、事件として浮上します。

犯行の可能性がある人物が浮上すると、警察は状況に応じて、任意同行を求めたり、逮捕状を請求したりします。

②逮捕

容疑者が特定されると、警察は必要に応じて逮捕を行います。

逮捕には、犯行現場での現行犯逮捕と、裁判官が発付する逮捕状に基づく通常逮捕があります。

ただし、逮捕の要件を満たさない場合や必要性がない場合は、逮捕せずに「在宅捜査」という形で、取り調べのたびに容疑者を呼び出す形式で進められることもあります。

逮捕された場合、容疑者は最長で48時間にわたって警察に身体を拘束されます。

③送検

警察は逮捕から48時間以内に、容疑者を検察庁に送致します。

これが「送検」と呼ばれるプロセスです。

検察官は送られてきた証拠や調書をもとに、さらなる捜査を行い、起訴するかどうかの判断材料を集めます。

④勾留

検察官は送検された容疑者について、送検後24時間以内に勾留の必要性を判断します。

勾留が必要と判断した場合、検察官は裁判官に勾留請求を行います。

裁判官がこれを認めると、容疑者は最長で10日間勾留されることになります。

特別な必要がある場合には、さらに10日間を限度に勾留期間を延長することが可能で、合計最長20日間の勾留となります。

つまり、逮捕から勾留の延長までを含めると、最大23日間の身体拘束がありえることになります。

⑤起訴・不起訴の決定

勾留期間中、検察官は容疑者を取り調べ、集められた証拠に基づいて起訴するかどうかを決定します。

容疑者に刑罰を科すのが妥当と判断した場合、容疑者を起訴して刑事裁判が開始されます。

他方で、証拠不十分の場合や、起訴の必要性がないと判断した場合は、不起訴によって事件を終了させることもあります。

⑥裁判

検察官が容疑者を起訴した場合、刑事裁判が行われます。

裁判では、被告人の容疑について詳細な審理が行われ、証拠や証言に基づいて、犯罪事実の有無が判断されます。

⑦判決・刑の執行

裁判の結果、有罪と認定されると、判決で具体的な刑罰が宣告されます。

有罪判決が確定すると、言い渡された刑が執行されます。

実刑判決の場合、言い渡された刑期に応じて、刑務所に入所します。

執行猶予付き判決がついた場合、猶予期間中に再び犯罪を犯さなければ、刑の執行は免除されることになります。

保護責任者遺棄罪の時効

保護責任者遺棄罪の時効は、「5年」です。

犯罪の成立から一定期間が経過すると、その犯罪について処罰されなくなる制度が、時効です。

時効までの期間は、罪の重さに応じて決まります。

保護責任者遺棄罪の罰則は、「3月以上5年以下の拘禁刑」です。

これは「長期10年未満の拘禁刑に当たる罪」に該当するため、時効は5年となります(刑事訴訟法250条2項5号)。

保護責任者遺棄罪のリスク

保護責任者遺棄罪を犯した場合、刑事罰のリスクをはじめ、社会生活や日常にさまざまな重大な影響が及びます。

逮捕されるリスク

保護責任者遺棄罪は、3月以上5年以下の拘禁刑という厳しい刑罰が定められており、決して軽い罪ではありません。

特に、被害者が子どもや高齢者などの弱者である場合などでは、被害者に働きかけるなどして証拠隠滅を図るおそれがあり得ることから、逮捕・勾留されるリスクは高くなります。

逮捕されると、勾留を含め最大で23日間の身柄拘束が可能となります。

その間、家族との面会も制限され、仕事や日常生活が著しく制限されます。

逮捕を避けるためには、早期に弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

逮捕されるリスクを低下させたい場合、まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

逮捕を回避する方法についての解説は、以下のページをご覧ください。

実刑となって刑務所に服役するリスク

保護責任者遺棄罪で起訴され、有罪判決を受けた場合、実刑判決となるリスクもあります。

特に、行為が悪質であったり、生じた影響が重大であったりする場合には、初犯であっても実刑判決が下される可能性があります。

実刑判決を受けると、実際に刑務所での服役生活を強いられることになります。

服役中は自由が制限され、当然、仕事のような社会との接点も奪われることになります。

また、出所後も、実際に刑に服していたことが、就職や社会復帰の大きな障壁となることが予想されます。

執行猶予をつけて服役を回避するには、犯行の動機や経緯、反省の程度、再犯可能性などが重要な判断要素となります。

執行猶予をつける方法についての解説は、以下のページをご覧ください。

会社を解雇されるリスク

保護責任者遺棄罪で逮捕・起訴されると、会社から懲戒解雇されるリスクがあります。

多くの企業は、就業規則に「刑事事件で起訴された場合」や「会社の名誉・信用を損なう行為をした場合」などを、懲戒解雇の事由として定めています。

特に、保護責任者遺棄罪は、弱者に対する犯罪として社会的非難が強く、会社としても厳しい対応を取らざるを得ないケースが多いです。

また、逮捕や勾留によって長期間職場を離れることになれば、業務上の支障を理由に普通解雇されることもあります。

逮捕を会社に知られたくない場合の対処法については、以下のページをご覧ください。

再就職への影響

保護責任者遺棄罪で有罪判決を受けると、前科が付き、再就職に大きな影響を及ぼします。

特に、保護責任者遺棄罪は、子どもや高齢者などの弱者に対する犯罪であり、責任を適切に果たせない人として厳しい目で見られる可能性があります。

前科の情報は一般には公開されていませんが、履歴書の賞罰欄で申告を怠った場合、後に発覚すると経歴詐称となる可能性があります。

懲戒解雇となると再就職への影響も予想されるため、早期に専門家に相談し、適切な対応を取ることが必要です。

実名で報道されるリスク

保護責任者遺棄罪は社会的関心の高い犯罪であるため、マスメディアに実名報道されるリスクがあります。

特に、被害者が子どもや高齢者である場合や、悪質性が高い事案では、報道される可能性が高まります。

実名報道されると、その情報はインターネット上に長期間残り、大きな社会的影響を受けることになります。

就職活動や転職、さらには結婚や引っ越しなど、あらゆる生活場面で不利益を被る可能性があります。

報道されるリスクを減らすためには、早期に弁護士に相談し、捜査段階から適切な対応を取ることが重要です。

事件が報道されるかについての解説は、以下のページをご覧ください。

保護責任者遺棄罪への対処法

保護責任者遺棄罪に問われる事態になった場合、どのような行動や対応が最善なのでしょうか。

ここでは、保護責任者遺棄を犯した場合の、実際の対処法について解説します。

保護責任を果たす

もし、要扶助者に対する不保護の状況が継続中であれば、適切な保護を与えることで、直ちにその状況を解消することが重要です。

そのような対応は、状況のさらなる悪化を防ぐことができ、最悪の事態の回避につながります。

また、不保護がごく一時的なもので、要扶助者を危険にさらすものではないとなれば、保護責任者遺棄罪自体が成立しない可能性もあります。

保護責任者遺棄罪は、被害者の安全をおびやかす危険な犯罪です。

一刻も早く保護責任を果たすことで、保護責任者遺棄の影響を最小限にとどめることが重要です。

自首を検討する

すでに保護責任者遺棄罪が成立した状況であれば、自ら警察等に出頭し自首するという方法があります。

自首によって反省の態度を示すことにより、場合によっては、不起訴や執行猶予となる確率が高くなることがあります。

また、自首を行った場合、仮に実刑判決となる場合でも、量刑上の大きな考慮要素となり刑期が短縮されることがあります。

自首を考える際は、弁護士に相談した上で、手続き上の不利益が生じないように段取りを組むことが重要です。

自首のメリットとデメリットについての解説は、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に相談する

保護責任者遺棄罪で疑いをかけられた場合、最も重要な対処法は、刑事事件に強い弁護士に早期に相談することです。

弁護士は、依頼者の立場に立って法的サポートを提供し、最善の結果を目指して活動します。

弁護士の助言を受けながら対応することにより、不利益な供述を防ぐことができます。

また、逮捕・勾留の回避に向けた弁護活動も可能となります。

逮捕・勾留された後でも、弁護士は接見を通じて今後の見通しや対応策について助言し、容疑者の不安を軽減することができます。

さらに、起訴された場合には、有利な判決の獲得に向けた準備を進めます。

保護責任者遺棄罪は、社会的非難が強く、専門的な法的知識と経験がなければ適切に対応することが難しい犯罪です。

早期に弁護士に相談することで、最悪の事態を回避し、より良い結果を目指すことが可能となります。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

保護責任者遺棄罪のよくあるQ&A

![]()

介護の放棄で保護責任者遺棄罪に問われますか?

一時的に疎かになったという程度では、犯罪にまではならないのが通常ですが、被害者に与える影響が大きい場合には、刑事責任を問われることもないとはいえません。

実際の見極めは専門的な観点が入ってくるため、判断が難しい場合には弁護士に相談しましょう。

![]()

保護責任者遺棄罪の対象となる幼年者は何歳までですか?

保護責任者遺棄罪は、要扶助者にとって必要な保護を欠くという犯罪です。

そして、どのような保護が必要となるかは、要扶助者の年齢や状況によって異なります。

そのため、何歳までが対象になるかというよりは、その年齢の者にとってどのような保護が必要かという観点が重要になります。

![]()

酔っ払いが相手でも保護責任者遺棄罪に問われますか?

たとえば、その人への保護責任が認められる状況で、その人物を保護しないまま放置し生命や身体への危険にさらした場合などが考えられます。

泥酔状態にある場合も、保護責任者遺棄罪の対象である「病者」に当たると考えられています。

![]()

精神障害者が相手でも保護責任者遺棄罪に問われますか?

保護責任者遺棄罪の条文は、対象者を「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」としています。

一見すると、障害者は身体障害に限られているようにも見えますが、精神障害者も「病者」として保護責任者遺棄罪の対象となります。

まとめ

この記事では、保護責任者遺棄罪について、その定義や構成要件、具体的な事例、罰則、時効、リスクや対処法などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 保護責任者遺棄罪とは、子供や高齢者、障害者などの安全や生活を守る責任を負っている人が、その保護を怠ったり放棄したりする犯罪のことである。

- 保護責任者遺棄罪は3月以上5年以下の拘禁刑という厳しい罰則が定められている。

- 保護責任者遺棄罪は、扶助を要する者に対し、保護する責任を負う者が、遺棄行為や必要な保護を怠ることによって成立する。

- 保護責任者遺棄罪に問われると、刑事罰だけでなく、会社からの解雇や実名報道など、さまざまな社会的リスクが発生する。

- 保護責任者遺棄罪で疑いをかけられた場合は、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することが重要である。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか