業務上横領罪とは?構成要件・刑罰や注意点を解説

業務上横領罪は、業務として預かった他人のお金や物を、不正に自分のものにしてしまう犯罪です。

この犯罪は、単なる横領よりも重い罪となり、最大で10年の拘禁刑という厳しい刑罰が定められています。

たとえば、会社員が顧客から預かった現金を着服するようなケースが、典型的な業務上横領です。

業務上横領は、信頼関係を裏切る行為であり、社会的にも強い非難を受けることになります。

業務上横領に問われないためには、この犯罪の成立要件や罰則を正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、業務上横領について、その定義や成立要件、具体例や刑罰、時効や注意点などを、弁護士が解説します。

目次

業務上横領とは?

業務上横領罪は、業務として預かった他人のお金や物を、不正に自分のものにしてしまう犯罪です。

他人から預かった物を勝手に自分の物とする犯罪の基本形として、「横領罪」という犯罪があります。

業務上横領罪は、横領罪から派生した犯罪です。

横領罪が成立するケースにおいて、それが業務による場合に、業務上横領罪として特に重く処罰されるということです。

業務上横領罪は、基本形としての横領罪がまずあって、そこに業務性がプラスされたものと考えると、わかりやすいでしょう。

横領罪

横領罪は、「自己の占有する他人の物を横領した」ときに成立します(刑法252条1項)。

第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

引用:刑法|電子政府の総合窓口

これは、預かっている他人の物を、売るなどして自分の物にしてしまう行為を指します。

たとえば、友人から借りていた物を勝手に売ってしまうような行為が、横領罪となります。

業務上横領

以上のような横領行為の場合において、他人の物を業務として預かっていた場合には、より重い業務上横領罪となります(刑法235条)。

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

引用:刑法|電子政府の総合窓口

業務とは、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」とされます。

最もイメージしやすいのは、会社の業務として物や金銭の管理を任されていたような場合です。

ただし、業務に当たるかの判断は、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」という定義をもとに決まります。

たとえば、町内会の業務なども、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」に当たる可能性があります。

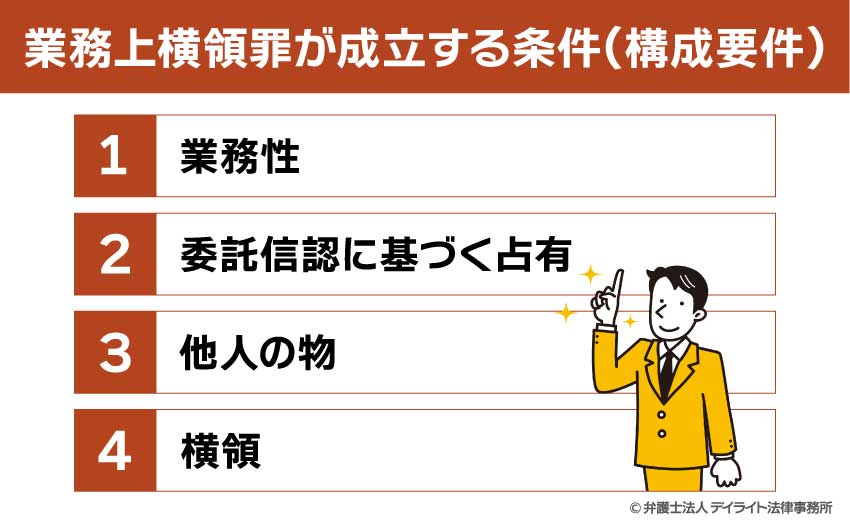

業務上横領罪が成立する条件(構成要件)

業務上横領罪が成立するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

これらの要件は、刑法上の「構成要件」と呼ばれるもので、すべての要件がそろって初めて犯罪として成立します。

つまり、ある行為が業務上横領として犯罪になるかは、この要件を満たすかによって決まるということです。

業務上横領罪の構成要件は、次の4つです。

業務上横領罪の成立に必要な構成要件について、詳しく解説します。

1.業務性

業務上横領罪の「業務性」とは、物を預かっている状態(占有)が、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」であることを意味します。

業務性は、職業としての業務だけでなく、たとえば地域の自治会の会計係など、継続的に行われる事務であれば、業務性が認められることもあります。

逆に、社会生活上の地位に基づかない場合や、反復継続して行われない事務については、業務性の要件を満たさないことになります。

たとえば、誤配達された荷物を一時的に預かっているような場合です。

重要なのは、その立場や役割が社会的に認められ、継続的に行われているかどうかという点です。

一度だけ友人から預かった物を横領した場合は、業務性がないため、通常の横領罪となる可能性が高いでしょう。

2.委託信任関係に基づく占有

業務上横領罪が成立するためには、他人の委託に基づき、横領の対象物を事実上支配していることが必要です。

そのような信頼関係に基づく管理状態を、「委託信任関係に基づく占有」といいます。

横領罪は、「信頼関係を破壊する罪」という位置づけであるため、このような要件を満たすことが求められています。

「占有」とは、物を管理・支配している状態のことです。

物であれば、実際にその物を引き渡されて預かっているような状態が、占有の典型例です。

他にも、たとえば事務所の鍵を預かっている場合には、事務所にある物全体に対して占有が認められることもあります。

「委託信任関係に基づく占有」とは、所有者から信頼関係に基づいて物の管理を任せられている状態を指します。

他人に物を預けて管理を任せる場合、通常は委託信任関係があるといえます。

委託信任関係がないといえるのは、任されたのではなく、偶然の事情で物を管理している場合です。

たとえば、拾った落とし物を勝手に自分の物にしたような場合です。

この場合、「委託信任関係に基づく占有」がないため、横領罪ではなく遺失物等横領罪が成立することになります(刑法254条)。

3.他人の物であること

業務上横領罪の対象となるのは、「他人の物」です。

つまり、横領の対象物が犯人以外の者の所有物であることが必要です。

自分の所有物を勝手に処分したとしても、それは横領罪には当たりません。

横領とは、信頼に背いて、管理を任された物を自分のものにしてしまう行為です。

自分に所有権がある物については、どのように処分しようと自由ですので、横領にはなりません。

4.横領

業務上横領罪における「横領」とは、委託された任務に背いて、所有者でなければできないような行為をすることを意味します。

所有者でなければできない行為とは、金銭であれば使う、物であれば転売や質入れなどによって現金化するような行為が当たります。

たとえば、会社の経理担当者が会社のお金を使ってしまう行為や、顧客から預かった商品を無断で売却する行為などが、典型的な横領です。

預金であれば、実際に使用する前の引き出しの時点で、横領となることもあります。

一方、物の使用については、単に物を使用したというだけでは、横領とならない場合があります。

たとえば、本屋の従業員が、休憩時間に売り物の本を読んでいたような場合です。

一時的な使用で、価値の損耗を伴わないような場合には、所有者でなければできないような処分をしたとまではいえないためです。

このように、横領とは単なる物の不正使用ではありません。

横領は、権限を不当に逸脱する行為であり、委託された信頼関係を破壊する行為といえるでしょう。

業務上横領罪の具体例・裁判例

業務上横領罪は、他人の財産を不正に自分の物にする罪であり、法的には詐欺や窃盗などと同じ「財産犯」というグループに属します。

ただし、業務上横領罪は考え方が難解な部分もあり、詐欺や窃盗のようにイメージしづらいかもしれません。

このような場合は、どのような場面で犯罪が成立するのか、実際の例を見ることが効果的です。

業務上横領のニュース

事例v 「業務量に見合う給料もらえず」運営資金横領 容疑でネットオークション会社元社員逮捕

運営を実質的に任されていたネットオークションサイトの運営資金などを横領したとして、警視庁目黒署は、業務上横領の疑いで、ネットオークションサイト運営会社の元社員、A容疑者(37)=東京都港区=を逮捕した。

同署によると、「業務量に見合う給料をもらえていなかった」などと話し、容疑を認めているという。

A容疑者は同社の社員だったが、会社の経理などを任され、口座を管理していた。

会社の運営資金などをネットバンキングで自身の口座に送金していたという。

使用した経費の支払いが滞ったため、親会社が調査したところ不正が発覚した。

会社側は、A容疑者が、令和3年3月から5年6月ごろにかけて1千万円超を横領したとして警視庁に告訴しており、同署で調べている。

逮捕容疑は、3年3月ごろ、同社の口座から約380万円を引き出して横領したとしている。生活費に充てていたとみられる。

大学の自治会名義の口座から現金を不正に引き出したとして、茨城県警日立署は26日、業務上横領の疑いで、同県日立市、大学生、男(21)を逮捕した。同署によると、容疑を認めている。男は同自治会の会長。同署は男が複数回に分け、数十万円を引き出していたとみて余罪についても調べる。逮捕容疑は昨年10月29日、同市内の銀行ATMで、大学自治会名義の口座から現金5万円を引き出し着服した疑い。同11月28日、口座から使途不明金が引き出されたことに気付いた自治会役員が大学職員ともに同署を訪れ、相談していた。

業務上横領の裁判例

判決:懲役2年4ヶ月の実刑判決ポイント:被害が高額で全額の弁償がされていないこと、ギャンブル等での浪費等によって生活に窮する中で自治会の会計担当者の立場を悪用した犯行であり、経緯に酌量できるものがないことなどから、実刑判決となった。

事例2 郵便局の会計担当課長が、業務で預かっていた約1億7600万円分の切手を換金し横領した。

判決:懲役3年の実刑判決

ポイント:被害の大部分が弁済されているものの、長期間にわたり責任ある立場で多額かつ常習的に横領を繰り返し、被害額や悪質性が極めて大きいことから実刑判決となった。

これらの例からわかるように、業務上横領罪は、業務上の立場を利用して他人の財産を不正に自分のものとする行為です。

業務上横領は、日常生活や職場のさまざまな場面で発生する可能性があります。

業務上横領罪の刑罰

業務上横領罪の法定刑は、「10年以下の拘禁刑」と定められています。

業務性のない単純な横領罪の法定刑は「5年以下の拘禁刑」ですので、業務上横領罪の方が重い刑罰が科されることになります。

これは、業務上横領が、業務上の立場を利用した犯罪であり、社会的信用を大きく損なう悪質な行為であるためです。

以下では、業務上横領罪の量刑や執行猶予の可能性について、詳しく解説します。

業務上横領罪の量刑

業務上横領罪の法定刑は、「10年以下の拘禁刑」です。

実際に科す量刑は、横領した金額の大きさや犯行の期間、回数、被害回復の状況、反省の度合いなどを考慮して、「10年以下」の範囲内で裁判所が決定します。

一般的には、横領した金額が大きいほど、また犯行期間が長く回数が多いほど、刑罰は重くなる傾向があります。

一方、被害弁償が完了している場合や、被害者との示談が成立している場合、真摯に反省している場合などは、量刑を軽減する方向に働きます。

裁判所は、これらの要素を総合的に判断して適切な量刑を決定します。

ただし、業務上横領罪は信頼関係を裏切る犯罪であるため、被害額が高額であったり、長期間にわたって継続的に行われたりした場合には、厳しい判断がなされることが多いです。

ここで、業務上横領における実際の量刑の状況を見てみましょう。

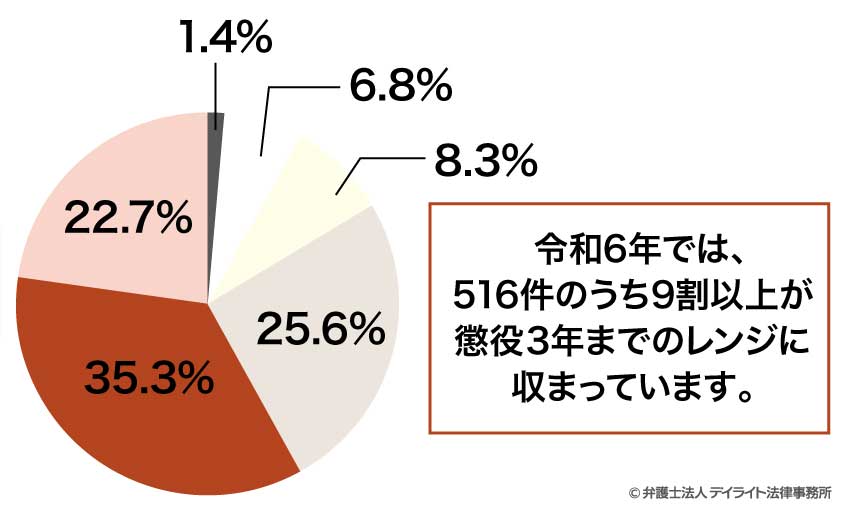

単純横領と業務上横領を合わせた統計ですが、令和6年では、516件のうち9割以上が、懲役3年までのレンジに収まっています。

参考:令和6年 司法統計年報(刑事編) 第 34 表 通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮)|裁判所ホームページ

| 刑期 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 5年以上 | 7 | 1.4% |

| 5年以下 | 35 | 6.8% |

| 3年 | 43 | 8.3% |

| 2年以上 | 132 | 25.6% |

| 1年以上 | 182 | 35.3% |

| 1年未満 | 117 | 22.7% |

| 合計 | 516 | 100.0% |

横領額や弁償の有無にもよるため一概にはいえませんが、一般的な事案であれば、1~3年の判決となることが多いといえそうです。

業務上横領罪の初犯は執行猶予がつく?

一般的に、初犯の犯罪では実刑ではなく執行猶予がつく可能性が高いといわれます。

これは、初犯である、つまり再犯でないという事実が、罪を軽くすべき事情のひとつだからです。

ただし、初犯であるという一点だけをもって、常に執行猶予となるわけではありません。

業務上横領罪の場合でも、初犯であることは執行猶予を付ける方向に働く要素の一つですが、それだけで執行猶予が確実に付くわけではありません。

横領した金額が大きい場合や、犯行期間が長期にわたる場合、被害者が多数いる場合などは、初犯でも実刑判決となる可能性があります。

一方、横領額が比較的少額で被害弁償が完了している場合や、被害者との示談が成立している場合などは、執行猶予が付く可能性が高まります。

また、犯行に至った経緯や動機、反省の度合い、再犯の可能性なども考慮されます。

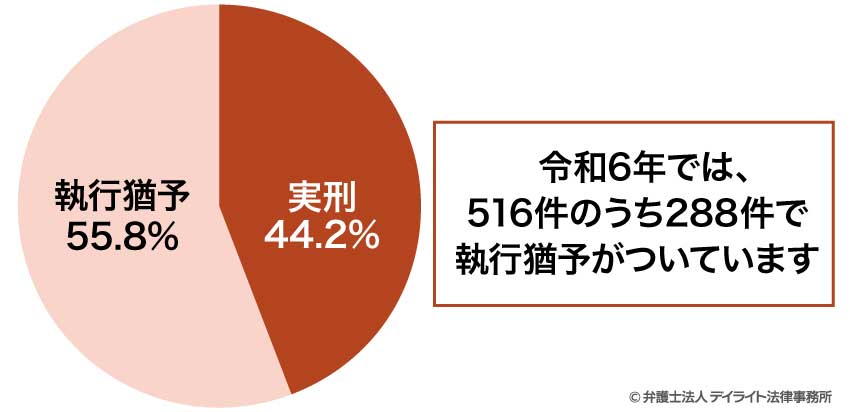

初犯・再犯を区別しないデータですが、令和6年では、516件のうち288件で執行猶予がついています(執行猶予率55.8パーセント)。

参考:令和6年 司法統計年報(刑事編) 第 34 表 通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮)|裁判所ホームページ

実刑:228件(44.2%) 執行猶予:288件(55.8%)

このデータからは、初犯に限定せずとも、半数以上の事案で執行猶予がついている状況がわかります。

ただし、被害額が高額な事案や、立場を悪用し横領を繰り返していたような悪質な事案では、初犯であっても実刑判決となることが十分考えられます。

業務上横領罪の時効

業務上横領罪にも、他の犯罪と同様に時効が存在します。

時効とは、犯行から一定期間が経過すると、刑事責任を問われなくなる制度です。

時効が成立するまでの期間は、罪の重さによって変わります。

業務上横領罪は、「10年以下の拘禁刑」という罪であり、これに対応する時効までの期間は「7年」となります(刑事訴訟法250条2項4号)。

つまり、業務上横領の犯行から7年が経過すると、その犯罪について刑事責任を問われなくなるということです。

なお、公訴時効が成立すると刑事責任は問われなくなりますが、民事上の損害賠償責任は別問題です。

民事上の損害賠償請求権の消滅時効は、不法行為の場合、被害者が損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年とされています(民法724条)。

参考:民法|電子政府の総合窓口

したがって、業務上横領の時効が成立して刑事責任を問われなくなったとしても、民事上の損害賠償責任が残る可能性があります。

業務上横領罪の注意点

業務上横領罪には、いくつかの重要な注意点があります。

ここでは、業務上横領罪に関連する特に重要な点について解説します。

業務上横領罪で逮捕された場合

業務上横領は刑事事件であり、発覚すると逮捕される可能性があります。

逮捕されると、警察で身柄を拘束されることになり、逮捕から最大で72時間の身柄拘束があります。

その後、検察官の勾留請求が認められると、勾留の延長も含めて、さらに最大で20日間の勾留が可能となります。

業務上横領の事件では、容疑者の業務や金の流れなどの複雑な事項を慎重に捜査する必要があるため、勾留の長期化も予想されます。

仮に、後に不起訴処分になったとしても、逮捕されるということ自体で非常に大きな不利益といえるでしょう。

業務上横領罪で逮捕された場合の対応として最も重要なのは、早期に弁護士に相談することです。

弁護士は、取り調べへの対応方法の助言や、勾留の回避または短縮のための活動など、逮捕の不利益を小さくするためのサポートが可能です。

横領で逮捕された場合の流れについては、以下のページをご覧ください。

通常の横領より罪が重い

業務上横領罪は、通常の横領(単純横領)罪と比べて、罪が重く設定されています。

単純横領罪の法定刑が「5年以下の拘禁刑」であるのに対し、業務上横領罪は「10年以下の拘禁刑」と定められています。

これは、他の財産上の犯罪である詐欺や窃盗などと同じ水準の重さです。

単純横領の刑罰が他の財産的な犯罪に比べて軽いのは、手元に他人の物があると誘惑に駆られやすい、という事情を考慮したものといわれます。

業務上横領の罪が重い背後には、業務として他人の物を預かっている以上、そのような誘惑に屈することは許されない、という考え方があると思われます。

業務上横領は、信頼関係を破壊する犯罪として、社会から強い非難を受けることになるのです。

返済するつもりでも横領になる

横領では、金銭を着服してしまうのではなく、一時的に借用するつもりで「一時流用」されるケースもあります。

このような場合、たとえ本当に金銭の補填を行ったとしても、横領罪が成立するのが原則です。

金銭を借用した時点で横領罪が成立し、その後の行動によって、すでに成立した犯罪がなかったことにはならないためです。

これは、盗んだ物を後から返しても窃盗罪には変わりないのと同じです。

一方で、金銭の横領の場合は、確実に返済する資力と意思がある場合には、横領とならないという見解もあります。

たとえば、外出中の集金員が、財布を落としたために、帰りの電車賃をやむなく一時的に借用したような場合です。

このような事案では、横領にはならないと考えることもできるでしょう。

一時流用が横領となるかは、委託の趣旨や横領の額、態様などから判断されるため、一概にはいえません。

もっとも、本当に返済するだけの資力があるのであれば、あえて他人の金に手を付ける必要はないのが普通です。

「ちょっと借りただけ」「後から返すつもりだった」といった弁解は、通用しないと考えておいた方がよいでしょう。

業務上横領罪は親告罪ではない

業務上横領罪は、親告罪ではありません。

親告罪とは、被害者からの告訴がなければ起訴できない犯罪のことです。

一部の犯罪は、犯罪として処罰するか否かについて、被害者の意思を尊重するため、親告罪となっています。

業務上横領罪は、そのような制限がない「非親告罪」です。

つまり、被害者が告訴しなくても、警察や検察が犯罪の存在を認識すれば、捜査や起訴といった手続きを進めることができるということです。

「信頼を裏切る」という業務上横領の性質から、親告罪であるかのように誤解しないようにしましょう。

なお、法的には親告罪ではないとはいっても、実務上は被害者の意向も考慮されることが多いです。

たとえ業務上横領が親告罪ではないとしても、被害者対応が重要であることに変わりはありません。

業務上横領罪を犯してしまったときの対処法

業務上横領罪を犯してしまった場合、適切な対処を取ることで、その後の刑事手続や社会復帰に大きな違いが生じます。

ここでは、業務上横領罪を犯してしまった場合の対処法について解説します。

証拠がない場合は放っておいていい?

業務上横領の証拠がないと思われる場合でも、放っておくことはリスクが高いと言えます。

証拠がないと思っていても、実際には思わぬところから証拠が発見されることがあります。

たとえば、防犯カメラの映像や、電子取引の記録、関係者の証言など、自分が気づいていない証拠が存在する可能性は、常にあります。

放っておくのではなく自首することで、処分が軽くなる可能性があります。

特に、業務上横領罪のような信頼関係を裏切る犯罪では、被害者に謝罪して反省の態度を示すことが重視されます。

逆に、証拠がないからと放置しておき、後に発覚した場合は、自ら申告した場合よりも厳しい処分を受ける可能性があります。

業務上横領を行った場合、放置することなく、自首も含めて検討するべきです。

自首のメリットとデメリットについての解説は、以下のページをご覧ください。

被害を弁償する

業務上横領罪を犯してしまった場合、できるだけ早く被害を弁償することが重要です。

被害弁償は、刑事手続において、処分の判断に大きな影響を与えます。

横領した金額や物を全額返還することで、被害者の経済的損害が回復され、それが情状酌量の重要な要素となります。

特に、発覚前や早期の段階で自主的に被害弁償を行った場合は、反省の証として高く評価される傾向があります。

被害弁償は、示談交渉と併せて進めることが効果的です。

示談とは、被害者との間で交渉し、話し合いによって紛争を解決することです。

示談交渉では、被害を弁償することで、被害者の処罰感情を低下させることを目指します。

示談が成立すると、検察官の起訴・不起訴の判断や、裁判所の量刑判断において有利に働くことが多いです。

特に、業務上横領罪のような財産犯では、経済的損害の回復が重視されるため、示談の効果は大きいと言えます。

被害弁償や示談は、処分を左右する重要な要素ですので、できる限り早期に対応することが望ましいです。

示談交渉のための弁護士選びについては、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に相談する

業務上横領罪を犯してしまった場合、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することが極めて重要です。

弁護士は、法律の専門家として適切な対応を検討し、刑事手続きのさまざまな場面で依頼者をサポートします。

弁護士に相談するメリットとしては、まず、取り調べへの対応が挙げられます。

何をどこまで話すべきか、どのような言い方をすべきかなどについて、丁寧な助言を受けられるため、安心して取り調べに臨むことができます。

また、被害弁償や示談交渉のサポートも、弁護士の重要な役割です。

信頼を裏切られた被害者との交渉をスムーズに進めるためには、交渉の専門家である弁護士に依頼することが効果的です。

起訴された場合でも、弁護士は裁判での弁護活動を通じて、執行猶予付き判決などのより軽い処分を得るために活動します。

このように、業務上横領の事件では、刑事事件に強い弁護士に依頼することが重要な意味を持ちます。

刑事事件における弁護士選びの重要性は、以下のページをご覧ください。

業務上横領罪についてのQ&A

![]()

業務上横領は少額でも成立する?

![]() 業務上横領罪は、横領した金額の大小にかかわらず成立します。

業務上横領罪は、横領した金額の大小にかかわらず成立します。

法律上、業務上横領罪の成立要件に金額の下限はないため、理論的には1円でも成立し得ます。

ただし、実務上は金額が極めて少額の場合、起訴猶予となる可能性があります。

![]()

業務上横領は実刑ですか?

![]() 業務上横領罪だからといって、必ず実刑になるわけではありません。

業務上横領罪だからといって、必ず実刑になるわけではありません。

実刑となるか執行猶予がつくかは、横領した額、犯行期間、被害弁償の状況などを総合的に判断して決定されます。

少額で被害弁償済みの初犯であれば、執行猶予の可能性も十分にあります。

![]()

業務上横領に対して会社はどのように対応すべきですか?

![]() 会社は、業務上横領が発覚した場合、まず事実関係の調査を徹底すべきです。

会社は、業務上横領が発覚した場合、まず事実関係の調査を徹底すべきです。

被害額を確定し、証拠を保全することが重要です。

その上で、刑事告訴するか、民事訴訟を提起するか、または内部処分にとどめるかを検討します。

業務上横領に関する会社の対応については、以下のページをご覧ください。

まとめ

この記事では、業務上横領について、その定義や成立要件、具体例や刑罰、時効や注意点などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 業務上横領罪は、業務として預かった他人の物を不法に自分のものとする犯罪である。

- 業務上横領罪が成立するためには、業務性、委託信任関係に基づく占有、他人の物であること、横領行為という4つの要件を満たす必要がある。

- 業務上横領罪は、単純横領罪よりも重い法定刑が定められており、窃盗罪や詐欺罪と同等の刑罰となっている。

- 業務上横領罪を犯してしまった場合は、自首や被害弁償などの対応が効果的であり、刑事事件に強い弁護士に相談することが望ましい。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

ご相談の流れは下記のページをご覧ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか