背任罪とは?成立要件や刑罰をわかりやすく解説

背任罪とは、取引先や会社など他者の財産についての事務を処理する立場の人が、任務に違反する行為を行い、本人に財産的損害を与えた場合に成立する犯罪です。

背任罪とは、取引先や会社など他者の財産についての事務を処理する立場の人が、任務に違反する行為を行い、本人に財産的損害を与えた場合に成立する犯罪です。

会社員や公務員など、他者のために働く立場にある者が背任行為を行うと、背任罪が成立し刑事責任を問われる可能性があります。

背任罪が成立すると、最大5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という重い刑罰が科されます。

また、刑事責任だけでなく、会社からの解雇や社会的信用の失墜など、さまざまな社会的制裁を受けることになりかねません。

背任罪について正しく理解することは、ビジネスパーソンにとって重要な法的知識となります。

この記事では、背任罪について、その意味や成立要件、具体例や刑罰、対応方法などを弁護士が解説します。

目次

背任罪とは?

背任罪とは、他人のために事務を処理する者が、自己や第三者の利益を図るため、または本人に損害を与える目的で、その任務に背いた行為を行い、本人に財産的損害を与えた場合に成立する犯罪です。

刑法に規定される財産犯の一種で、他人との信頼関係を裏切る行為であることから、「背任罪」と呼ばれています。

たとえば、会社の担当者が、取引先と通じた上で、契約を本来の金額よりも高額にし、差額の一部についてキックバックを受けるといった行為が該当します。

背任罪は、「他人のための事務処理者」が「任務に背く行為」を行い、「本人に損害を与える」という3つの要素が揃って初めて成立する犯罪です。

背任の意味について、詳しく見ていきましょう。

背任の意味と条文

背任とは、「他人のために一定の事務を処理する者が、その任務に背く行為をすること」を指します。

任務に背くことが、「背任」という行為の本質的な部分です。

刑法247条は、背任罪について次のように定めています。

第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」

引用:刑法|e-Gov法令検索

刑法上の背任罪が成立するには、単に任務に背くだけでなく、自分や第三者が利益を得るか、本人に損害を加える目的が必要です。

また、本人に財産上の損害を加えることも要件のひとつです。

これらの要素が揃った場合に背任罪が成立し、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑罰が科されることになります。

背任罪と横領罪との違い

背任罪と横領罪は、どちらも信頼関係を基盤とする犯罪ですが、その成立要件や行為の性質に違いがあります。

横領罪は、「自己の占有する他人の物を横領」することで成立します(刑法252条1項)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

つまり横領は、既に自分が保管している他人の物を、不正に自分のものとして扱う行為を指します。

たとえば、預かり金の使い込みや、預けられた物を勝手に売却してそのお金を着服するような行為が横領に当たります。

一方、背任罪は前述のとおり、他人のために事務を処理する者が、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与えることを指します。

つまり、財物の横領ではなく、職務上の義務違反による損害発生が背任罪の本質です。

両者の違いは、横領罪が「他人の物の不法な領得」であるのに対し、背任罪は「任務違反による損害発生」である点と言えます。

また、横領罪は既に自分が占有している物についての犯罪であるのに対し、背任罪は必ずしも物の占有を前提としない点も異なります。

横領についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

背任罪と特別背任罪との違い

背任罪のひとつの類型として、「特別背任罪」という犯罪があります。

特別背任罪も背任の一種ではありますが、刑法上の背任罪とは、処罰対象や法的根拠、罰則などに違いがあります。

特別背任罪は、株式会社の取締役等が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背き、会社に財産上の損害を加えたときに成立します(会社法960条)。

特別背任罪も、任務違反によって本人に損害を与えているという点では、背任罪と異なりません。

ただし、特別背任罪は、対象が株式会社の役員等に限定されています。

これは、他人のために事務を処理する者の中でも、株式会社の役員等が特に権限や影響力が大きいことから、特に厳しく規制するものといえます。

特別背任罪の罰則は、「10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金」となり、通常の背任罪よりも重く定められています。

特別背任罪についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

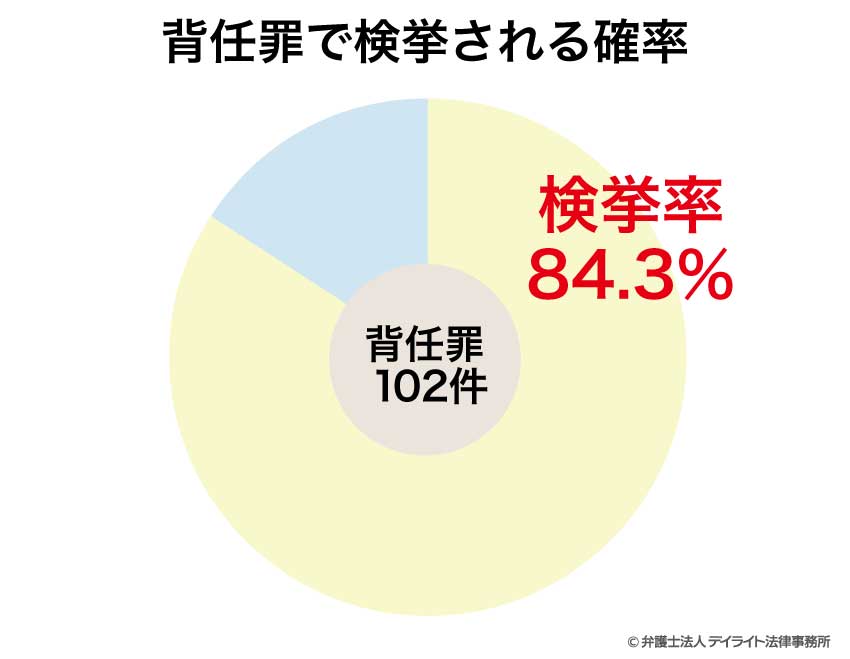

背任罪の検挙件数

背任罪の検挙件数は、他の財産犯に比べて必ずしも多いとは言えません。

たとえば、令和5年では、背任罪は102件が認知され、86件が検挙されました(検挙率84.3パーセント)。

参考:令和6年版犯罪白書 1-1-1-2表|法務省ホームページ

似たような罪である横領が、遺失物等横領を除いても1,916件発生していることからすると、背任罪の件数は少ないといえます。

これは、背任罪の成立要件が複雑なことや、多くのケースでは横領罪の方に該当し、背任の罪に問う必要性がないことなどが関係していると考えられます。

ただし、検挙件数が少ないからといって、背任罪の重要性が低いわけではありません。

背任罪は、社会的信頼を損なう行為であり、その影響は当事者だけでなく、社会全体に及ぶ可能性があります。

横領に該当しない事案では、背任罪の成立についても積極的に検討されることになります。

背任罪の成立要件とは?

改めて、背任罪とは、他人のために事務を処理する者が、自己や第三者の利益を図るため、または本人に損害を与える目的で、その任務に背いた行為を行い、本人に財産的損害を与えることで成立する犯罪です。

背任罪は、単に他人に損害を与えたり、自分の利益を図ったりすれば成立するわけではありません。

法律上、背任罪が成立するためには、いくつかの要件が必要です。

背任罪の成立要件は、次のように整理できます。

- 主体:他人のために事務を処理する者

- 目的:自己や第三者の利益を図るため、または本人に損害を与える目的

- 行為:その任務に背いた行為

- 結果:本人に財産的損害を与えた

主体

背任罪の主体は、「他人のためにその事務を処理する者」です。

これは、他人の財産や利益を管理・処理する立場にある人を指します。

たとえば、会社の経営者や役員、財産管理人、代理人などが該当します。

背任は、本人からの信頼に背いて、本人に損害を与える犯罪です。

このため、背任罪となるためには、本人のための事務を処理するものという一定の地位が要件とされています。

目的

背任罪は、「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」があることが必要です。

「自己若しくは第三者の利益を図」るとは、任務に背くことで、自分または第三者に利益をもたらすことをいいます。

たとえば、調達担当者がわざと高額な発注を行い、差額の一部についてキックバックを受けるような場合がこれにあたります。

このような意図は、利益を図るという意味で「図利(とり)」と呼ばれます。

ただし、背任罪の本質は、任務に背いて本人に損害を与える点にあります。

このため、利益を図るのではなく、純粋に本人に損害を与えようという意図の場合にも、背任は成立します。

たとえば、高額発注の事例で、自分がキックバックを受けるわけではなく、恨みなどの理由により、単に会社に損害を与えてやろうという場合がこれにあたります。

背任罪が成立するには、利益を図るか損害を与えるかのいずれかの目的が必要であり、2つをあわせて、「図利加害目的」といいます。

これらのいずれの目的もない場合は、たとえ本人に損害が生じていても、背任罪とはなりません。

たとえば、取締役が経営判断を誤った結果、会社に損害が生じたような場合です。

会社経営には不確実性があり、常に利益を出せるとは限りません。

経営上の失敗によって損害が生じたときは、経営責任が生じるにとどまり、背任という刑事責任が発生するわけではないこととされているのです。

行為

背任は、「その任務に背く行為」をすることで成立します。

これは、自分に与えられた責任や義務に反する行為を行ったことを意味します。

たとえば、会社の資金を個人的な用途に使ったり、回収の見込みのない融資を行ったりする行為が該当します。

このような行為は、「任務違背行為」と呼ばれます。

たとえ本人に損害が生じていても、それが任務違反によるものでなければ、背任にはなりません。

たとえば、監査役が会社の不正を指摘した結果、会社に損害が生じたような場合です。

これは監査役の本来的な任務を果たしただけであり、任務に背いたわけではないので、背任にはなりません。

結果

背任の4つ目の要件は、「本人に財産上の損害を加えた」ことです。

実際に損害が発生していることが必要で、損害の危険性だけでは不十分です。

たとえば、不正な取引によって会社の財産を流出させたような場合が、これにあたります。

この要件を、「財産上の損害」と呼びます。

これらの要件が全て揃った場合に初めて、背任罪が成立することになります。

どれか一つでも欠ければ、背任罪は成立しません。

背任罪の具体例・裁判例

背任罪は、どのような罪であるか、イメージをつかみにくい犯罪です。

背任罪の具体例や実際の裁判例を見ることは、背任罪の理解を深めるために有益です。

いずれの事案も、本人のために一定の事務処理をすべき立場にある人間が、自分の利益を図るなどの目的で、本人に損害を与えていることがわかります。

事例1 大学の調達コンサルタントが、大学病院の医療機器調達に関し、知人が経営する会社を間にかませることで、余分なコストを発生させて、大学に損害を与えた。

判決:懲役2年6か月、執行猶予4年

参考判例:東京地判令和4年10月6日|最高裁HP

事例2 会社に循環取引の協力を求められた者が、任された循環取引とは別に架空の取引を設定して会社に損害を与えた。

判決:横領罪ではなく背任罪の成立を認め、懲役2年

参考判例:大阪地判平成18年5月26日|最高裁HP

事例3 信用組合理事長が、資力のない会社に無担保同然の融資を行い、さらに担保権を放棄して、信用組合に財産上の損害を与えた。

判決:懲役3年2か月

背任罪の刑罰

背任罪は、単なる道徳的な問題ではなく、法的な犯罪行為です。

そのため、背任罪が成立すれば、刑事罰を受けることになります。

ここでは、背任罪に対する法定刑や実際の量刑の傾向、執行猶予の可能性などについて解説します。

背任罪の法定刑

背任罪の法定刑は、「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。

横領の法定刑が「5年以下の拘禁刑」ですので、背任罪の法定刑は横領罪と同程度といえます。

なお、特別背任罪の法定刑は、「10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、あるいはその両方」です。

役員等という責任の重さに応じて、特別背任では、一般の背任罪よりも重い罰則となっています。

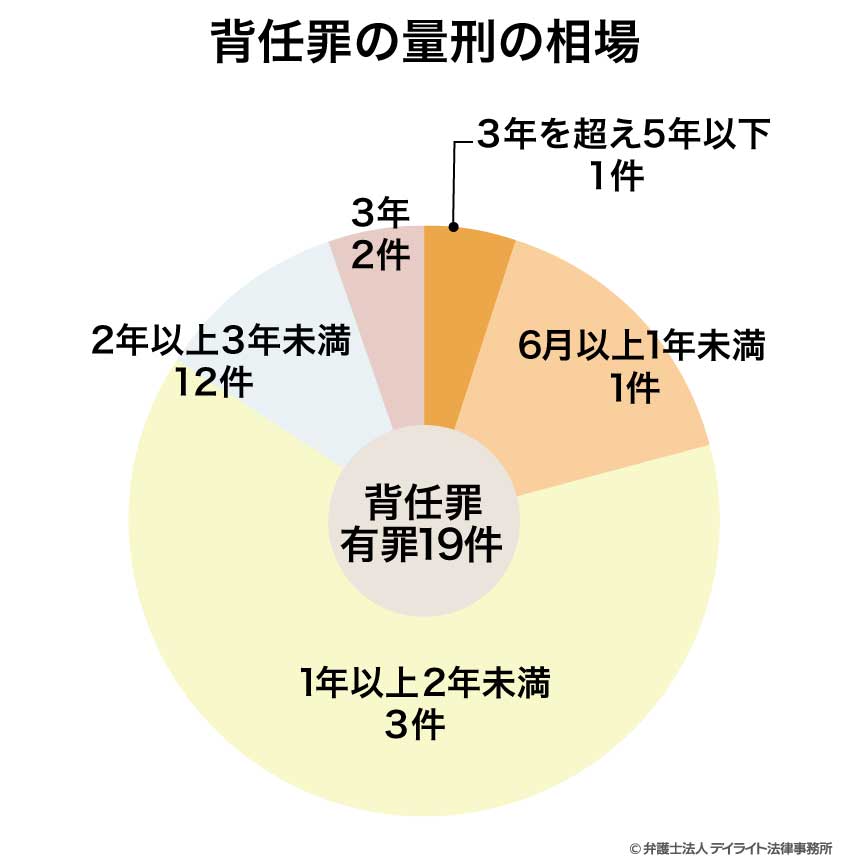

背任罪の量刑の相場

実際の量刑は、法定刑の範囲内で決まります。

具体的な量刑は、事案の内容や被害の大きさ、犯行の動機、反省の程度など、さまざまな要素を考慮して決定されます。

たとえば、令和5年では、背任で有罪となった19件のうち、次のような量刑の状況となっています。

- 6月以上1年未満:1件(実刑0、執行猶予1)

- 1年以上2年未満:3件(実刑0、執行猶予3)

- 2年以上3年未満:12件(実刑6、執行猶予6)

- 3年:2件(実刑0、執行猶予2)

- 3年を超え5年以下:1件(実刑1)

参考:令和5年 司法統計年報(刑事編) 第34表 通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮)人員―罪名別刑期区分別―全地方裁判所|裁判所HP

これを見ますと、多くの事件が集中している2年以上3年未満のあたりが、背任罪の刑期の相場といえそうです。

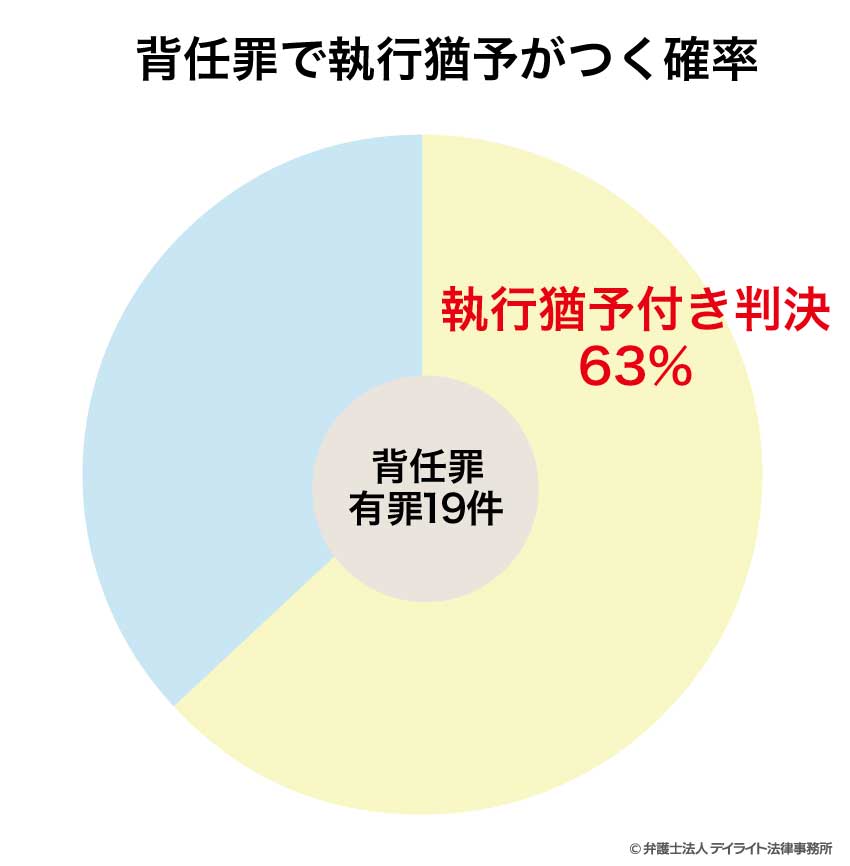

背任罪で執行猶予がつく確率

背任罪で有罪判決を受けた場合、その刑の執行が猶予される可能性があります。

上記のとおり、令和5年では、背任罪で有罪となった19件のうち、12件が執行猶予付きの判決を受けており、執行猶予がつく確率は63パーセントとなっています。

背任罪は、時に多大な損害を与えることのある犯罪です。

背任罪は、時に多大な損害を与えることのある犯罪です。

そのため、事案によっては、執行猶予がつかないこともあります。

被害が少額であったり、被害弁償が完了したりしている場合などは、執行猶予がつく可能性もそれなりにあるといえるでしょう。

背任罪の主なリスク

背任罪で有罪となった場合、さまざまなリスクや不利益が生じる可能性があります。

逮捕されるリスク

背任罪は犯罪であるため、警察による逮捕の対象となります。

逮捕は主に、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に認められます。

背任は、経理や会計などで不正を働くことで行われることも多いです。

このため、そのような不正の痕跡を隠滅する可能性があるとして逮捕される可能性は、十分あります。

逮捕された場合、その後に勾留されることも含めると、最長で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。

この間、家族や勤務先への連絡が制限されたり、プライバシーや行動の自由が大きく制限されたりするなど、大きな不利益を被ることになります。

逮捕の流れや、逮捕を防ぐ方法についての詳細は、以下のページをご覧ください。

刑務所に服役するリスク

背任罪で有罪判決を受け、執行猶予が付かなかった場合、刑務所に服役することになります。

服役中は、自由が大幅に制限されます。

2年から3年程度という量刑の相場からすると、そこまで長期ではないように感じられるかもしれません。

しかし、それだけの期間社会から隔離されることの不利益は、決して小さいものではありません。

特に、背任罪は一定の事務を処理する者が行うものであるため、社会においてそれなりの地位を持っていることが多いです。

そのような地位のある人にとって、数年間の刑務所生活は、社会的な地位を失うことに等しく、その後の生活に大きな影響を及ぼすことになりかねません。

たとえ2年程度であっても、刑務所に服役することのリスクは、非常に大きいといえるでしょう。

執行猶予をつける方法についての解説は、以下のページをご覧ください。

会社を解雇されるリスク

背任罪で逮捕されたり、起訴されたりした場合、会社から解雇されるリスクがあります。

背任罪は、単なる事務処理のミスではなく、明確に加害の意図を持って行われる犯罪行為です。

会社に対する背任行為は、雇用関係の基盤である信頼関係を根本から破壊するものといえます。

背任罪は、犯罪の中でも、特に懲戒解雇の対象となる可能性が高い行為です。

逮捕を会社に知られたくない場合の対応については、以下のページをご覧ください。

再就職への影響

背任罪で有罪判決を受けた場合、特に懲戒解雇となった場合、再就職に大きな影響を及ぼす可能性があります。

履歴書に賞罰欄がある場合、前科を記載する必要があります。

また、仮に前科を記載しないとしても、面接などで前職の退職理由を確認された場合、説明する必要があります。

もし嘘をつくと、経歴詐称ということにもなりかねません。

会社に対する加害行為の過去がある人物を、あえて採用するかとなると、難しい面もあるといえるでしょう。

背任罪は、再就職にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

民事責任のリスク

背任罪は、会社や委託者から与えられた任務に背いて、その者に損害を与える犯罪です。

このような行為は、刑事罰として罰則が科されるだけでなく、民事上の不法行為責任も生じます。

これは、背任行為によって会社や委託者に生じた損害について、民法などの法律に基づいて損害賠償を支払う義務を負うというものです。

背任罪の性格上、会社が被る損害が高額に昇るケースも珍しくありません。

背任行為を行うと、民事上の責任についても非常に厳しいものとなることが予想されます。

民事上の損害賠償についての解説は、以下のページをご覧ください。

実名で報道されるリスク

背任罪で逮捕されたり、起訴されたりした場合、マスメディアによって実名で報道されるリスクがあります。

背任罪は、発生件数が多くない上、社会に与える影響も大きいため、ニュース価値が高いと判断されて報道される可能性が高いと考えられます。

実名で報道された場合、社会的信用の失墜、家族や知人など人間関係への影響、転職活動など、さまざまな面で不利益が生じる可能性があります。

特に、インターネット上に情報が残ることで、長期間にわたって影響が続く可能性があります。

事件が報道されるかについての解説は、以下のページをご覧ください。

背任罪で逮捕された後の流れ

背任罪で逮捕された場合、一般的な刑事事件の流れに従って手続きが進行します。

以下では、逮捕された後の一般的な流れを説明します。

① 逮捕

警察は、犯罪の疑いがある人物を特定し、逮捕が必要と判断した場合にその人物を逮捕します。

逮捕されると、容疑者は最大48時間、警察に留め置かれ、その間に検察庁へと移送されます。

逮捕には厳格な条件が求められ、条件を満たさない場合は逮捕されず、取り調べは「在宅捜査」という形で進行します。

②送検

警察は、逮捕した容疑者を48時間以内に検察官に送致します。

この過程が「送検」です。

送検後、検察官は容疑者の勾留が必要かどうかを判断します。

③勾留

検察官が勾留の必要性を認めた場合、裁判官に勾留を請求します。

裁判官がこれを許可すると、容疑者は最大で10日間勾留されます。

さらに必要があると判断された場合は、勾留期間が10日間を限度に延長されることもあります。

④起訴・不起訴の決定

検察官は捜査を終えると、容疑者を起訴するか不起訴とするかを決定します。

起訴されなければ、ここで刑事手続きは終了します。

一方、事件が起訴されると、刑事裁判が開かれて事件が審理されます。

⑤裁判・判決

起訴されると、刑事裁判が開かれます。

裁判では、事件に関する証拠や証言が審理され、裁判官が判決を下します。

有罪の場合は、実際に科される刑罰が判決で宣告されます。

背任罪の時効

刑事事件には時効制度があり、一定期間が経過すると起訴できなくなります。

公訴時効までの期間は、罪の重さに応じて決まります。

背任罪の法定刑は、「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。

このため、背任罪の公訴時効は「5年」となります(刑事訴訟法250条2項5号)。

背任罪を犯してしまったときの対応

万が一、背任罪を犯してしまった場合、その後の対応が刑事処分や社会的な影響を大きく左右します。

ここでは、背任罪を犯してしまった場合の適切な対応について解説します。

弁護士同行で自首をする

背任罪を犯した場合、自首することで有利になる可能性があります。

具体的には、逮捕される可能性が低下したり、処分が寛大になったりする可能性があります。

特に、背任行為を行ったことが発覚していない段階であれば、自ら犯行を申告したということで、処分に際して有利になる可能性があります。

なお、自首を検討する場合は、必ず弁護士に相談してから行うことが重要です。

弁護士は、自首の是非やタイミング、その後の対応方法などについて、専門的なアドバイスを提供することができます。

また、自首の際に弁護士が同行することで、取り調べや身柄拘束に関する適切な対応が可能になります。

自首後の取り調べでは、弁護士のアドバイスに従って対応することが重要です。

特に、黙秘権の行使や供述内容については、弁護士と十分に相談した上で判断することが望ましいでしょう。

自首を弁護士に依頼するメリットについては、以下のページをご覧ください。

被害者との示談交渉を成功させる

背任罪を犯してしまった場合、会社や委託者などの被害者と示談交渉を成功させることも、重要な対応策です。

示談とは、加害者と被害者の間で、損害賠償や謝罪などについて合意し、被害者が処罰を望まないという意思表示をすることを指します。

背任罪は、信頼関係を破壊して被害者に損害を与える犯罪です。

そのため、示談を成立させて被害者から許してもらうことは、処罰の必要性を大きく低下させるのです。

示談の成立により、事件の初期段階であれば、逮捕される可能性が低くなることが期待できます。

また、処分の決定においても、不起訴や執行猶予が選択される可能性が高まります。

示談交渉では、弁護士に依頼することが効果的です。

弁護士は、法的知識や交渉経験を活かして、適切な示談条件を提案し、円滑な交渉を進めることができます。

示談交渉における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に依頼する

背任罪を犯してしまった場合、刑事事件に強い弁護士に依頼することは、最も重要な対応策の一つです。

弁護士は、事件のさまざまな場面で、専門的なサポートを提供することができます。

まず、取り調べへの対応について的確に助言することができます。

取り調べは、刑事手続きの中でも特に重要な段階であり、その対応が後の手続きや判決に大きな影響を与えます。

弁護士は、黙秘権の行使や供述内容について、最善の対応を提案することができます。

次に、勾留回避や保釈請求のサポートを行うことができます。

弁護士は、勾留の必要性がないことを裁判所に説得し、勾留を回避したり、早期の保釈を実現したりすることができます。

また、示談交渉を進めることも、弁護士の重要な役割です。

弁護士は、被害者との適切な交渉を通じて、示談成立の可能性を高めることができます。

弁護士を選ぶ際には、刑事事件に関する豊富な経験と実績を持つ弁護士を選ぶことが望ましいでしょう。

経験豊富な弁護士は、類似の事案での対応経験を活かして、適切なアドバイスを提供することができます。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

背任罪の被害に遭ったときの対処法

背任罪は、見ず知らずの他人による犯行ではなく、事務を任せた者による犯行です。

このため、適切に対応しなければ、多大な被害を被ることにもなりかねません。

背任罪の被害に遭った場合、適切な対応を取ることで、損害を最小限に抑え、加害者に適切な責任を取らせることができます。

ここでは、背任罪の被害に遭ったときの対処法について解説します。

被害を調査する

背任罪の被害に遭った場合、まず被害を調査することが重要です。

一定の権限を有する者による犯行という性質上、背任の被害では非常に大きな損害が生じている可能性があります。

まずは、本人や関係者からの聞き取りや、関係資料の収集・精査などによって、どのような損害が生じているのか、被害の全容を調べることが重要です。

その際には、後の対応のために、できる限り記録を残して証拠を確保することが重要です。

警察に被害届を出す

背任罪の被害に遭った場合、警察に被害届を提出することが重要です。

被害届は、犯罪の被害に遭ったことを警察に申告する文書であり、これを受けて警察が事件を認知します。

警察は刑事事件の捜査権限を有しており、内部調査よりも踏み込んだ調査を行うことができます。

警察の捜査は、容疑者の処分を決める上での重要な基礎資料となります。

このように、被害届を提出することは、事件の真相究明と加害者の処罰につながる重要な第一歩となります。

加害者に損害賠償を請求する

背任罪の被害に遭った場合、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

これは、刑事責任とは別に、民事上の責任を追及するものです。

背任罪による損害賠償請求は、時に高額な請求となることもありますが、背任で得た利益が加害者の手元に残っていれば、十分に回収可能です。

特に、背任行為が比較的最近のものである場合や、加害者が得た利益を特定の資産に投資している場合などは、回収の可能性が高くなります。

時間が経過すると、回収が困難になることもありますので、早めの対応が重要です。

企業法務に強い弁護士に相談する

背任罪の被害に遭った場合、企業法務に強い弁護士に相談することも重要な対応策です。

企業法務の場面では、背任事件だけでなく、従業員の不正行為や各種ハラスメントへの対応など、さまざまな事件対応が発生します。

そのため、企業法務の経験が豊富な弁護士は、刑事告訴の是非について、専門的な見地から助言をすることができます。

背任罪の成立要件を満たすかどうか、証拠は十分かどうかなどを検討し、刑事告訴が適切かどうかを判断します。

次に、損害賠償請求などの民事訴訟の提起についても、適切な方針を示すことができます。

刑事告訴とは別に、民事訴訟を提起することで、背任による損害の回復を図ることができます。

また、懲戒処分や再発防止策の検討といった会社内部での対応についても、具体的な対応策を提案することができます。

特に、同様の被害を防ぐための内部統制の強化や、コンプライアンス体制の見直しなどについて、実践的な提言をすることができます。

このように、企業法務に強い弁護士に相談することで、多方面におけるサポートを受けることができます。

背任をはじめとする企業犯罪についての詳細は、以下のページをご覧ください。

背任罪についてのQ&A

![]()

背任罪は実刑になりますか?

事案によっては、執行猶予が付くこともあります。

実刑になるかどうかは、事案の内容、被害の大きさ、前科の有無、反省の態度、被害弁償の状況などによって異なります。

特に、初犯で被害額が比較的少なく、示談が成立し、反省の態度が見られる場合は、執行猶予付きの判決となる可能性も高いでしょう。

![]()

背任罪は親告罪ですか?

親告罪とは、容疑者を処罰するために被害者が告訴をする必要がある罪です。

背任罪は親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても、警察や検察が職権で捜査・起訴することができます。

ただし、実務上は、被害者の意向が捜査や起訴の判断に影響を与えることが多いです。

被害者が処罰を望まない場合や、示談が成立している場合は、起訴猶予となる可能性が高まります。

まとめ

この記事では、背任罪について、その意味や関連犯罪との違い、成立要件、具体的な事例、刑罰、そして対処法などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 背任罪とは、自己または第三者の利益を図り、本人に損害を与える目的で、任務に背いて本人の財産上の損害を生じさせる罪である。

- 背任罪の成立には、任務違背行為、財産上の損害、図利加害目的という三つの要件が必要であり、すべてが揃わなければ罪は成立しない。

- 背任罪を犯した場合は、刑事罰だけでなく、解雇や報道されるリスクなど社会的信用の喪失という二次的な不利益も生じる。

- 背任罪を犯してしまった場合は、刑事事件に強い弁護士に相談し、自首や示談交渉などの対応をとることで刑事処分の軽減を図ることができる。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか