損害賠償請求の弁護士費用は依頼する事件の種類や請求額の大きさによって変わります。

たとえば同じ「損害賠償請求」であっても、交通事故の慰謝料請求と、医療過誤の裁判とでは、必要となる弁護士費用が大きく異なることが一般的です。

この記事では、まず損害賠償請求における弁護士費用の種類を整理し、その意味をわかりやすく解説します。

次に、具体的なケースごとの費用相場を紹介し、費用を抑える方法や弁護士の探し方についても解説します。

弁護士費用の全体像について理解を深め、依頼を検討する際の参考にしていただければ幸いです。

目次

損害賠償請求を弁護士に依頼すると、一般的には次のような費用が発生します。

相談料とは、弁護士に最初に相談するときにかかる費用です。

一般的には30分あたり5、000円程度が目安とされていますが、最近では「初回相談無料」としている事務所も増えています。

相談料は、依頼するかどうかを判断するために必要な初期段階の費用といえます。

着手金とは、弁護士に正式に依頼し、事件の対応に着手してもらう際に支払う費用です。

着手金は、結果にかかわらず支払う必要があるという点に注意が必要です。

たとえば、最終的にお金を回収できなかった場合でも、着手金自体は返金されません。

弁護士が事件に取り組むための「スタート費用」と考えると理解しやすいでしょう。

報酬金は「成功報酬金」とも呼ばれ、依頼した事件が解決したときに支払う費用です。

損害賠償金を獲得できた場合や和解に至った場合など、その成果に応じて支払うこととなります。

報酬金は「得られた利益の〇%」という形で設定されるのが一般的です。

弁護士費用の報酬金を算定する基準になるのが「経済的利益」です。

経済的利益とは、依頼者が弁護士を通じて得られた利益のことを指します。

たとえば、相手から300万円の損害賠償金を獲得した場合には、その300万円が経済的利益です。

また、相手方から500万円請求されていたが、最終的に200万円の支払いで済んだ場合には、300万円が経済的利益となります。

このように、経済的利益は実際の成果を金銭に換算したものであり、報酬金を算出する重要な基準となっています。

日当とは、弁護士が移動を伴う業務を行う場合に発生する費用のことです。

たとえば、遠方の裁判の期日に出廷したり、現地調査や立会いを行ったりする場面で日当が必要となることがあります。

日当の金額は事務所によって異なりますが、1回あたり1万円〜5万円程度を目安としている事務所が多いでしょう。

支払い方法については、事件が終了した際にまとめて精算する事務所もあれば、期日ごとに都度精算する事務所もあります。

依頼者にとっては見落としがちな費用なので、契約の段階で「どのような場合に日当がかかるのか」「いくらくらいを想定すべきか」を確認しておくと安心です。

実費とは、弁護士が事件を進める上で必要となる外部的な費用のことです。

たとえば、裁判所に納める収入印紙代や郵便切手代、証拠を取得するための費用、交通費などが含まれます。

つまり、実費は弁護士が受け取る報酬ではなく、事件処理のために不可欠な費用です。

事務所によっては、あらかじめ一定額を預かり、後で精算する仕組みを採用している場合もあります。

ここからは、代表的なケースごとに弁護士費用の目安をご紹介します。

ただし、以下で示す金額はあくまで「一般的にはこのくらい」という目安にすぎず、実際の費用は事案の内容によって大きく変動します。

そのため、具体的な費用については、依頼を検討している弁護士に直接確認することをおすすめします。

なお、どのケースでも共通していえるのは、示談交渉よりも訴訟を依頼する場合の方が、着手金などの費用が高くなるという点です。

交通事故が原因で損害賠償請求をする場合、弁護士費用の相場は「0円〜33万円 + 経済的利益の11% 〜 22%程度」です。

交通事故が原因で損害賠償請求をする場合の着手金の相場は、0円〜33万円程度です。

被害者の経済的な負担を減らすために、着手金を無料とし、完全成功報酬制を採用する事務所も増えてきています。

報酬金は、獲得した損害賠償額や示談金の増額分の11〜22%程度が目安です。

また、完全成功報酬制を採用している事務所では、「一定の固定額 + 回収額の一定割合」を報酬とするケースもあります。

固定額は20万円前後とする事務所が多く、その場合は「20万円 + 回収額の11〜22%」が報酬の目安となります。

その他の費用として診断書取得費、交通費、郵送費、裁判所に納める印紙代などが必要です。

交通事故では保険会社との交渉で解決するケースが大半ですが、裁判に進んだ場合には出廷日当が発生することもあります。

仕事中の事故で損害賠償請求をする場合、弁護士費用の相場は「0円〜33万円 + 経済的利益の11%〜22%程度」です。

仕事中の事故で損害賠償請求をする場合の着手金の相場は、0円〜33万円程度です。

労災被害者の負担を軽減するため、完全成功報酬制を採用し、着手金を無料とする事務所も少なくありません。

報酬金の相場は、損害賠償額の11%〜22%程度です。

なお、事務所によっては報酬金の最低額を定めているところもあります。

たとえば、「報酬金は経済的利益の11%、ただし最低報酬額は22万円」といった形式です。

この場合、成果が小さくても最低額は支払わなければなりません。

依頼を検討する際は、どの程度の請求が認められそうかを事前に弁護士と相談しておくことが大切です。

着手金と報酬金の他に、診断書取得費、交通費、郵送費、裁判になった場合には裁判所に納める印紙代などの実費がかかります。

また、裁判で損害賠償請求をする場合には、裁判所に出廷する日当がかかるケースもあります。

医療過誤は専門性が非常に高いため、弁護士費用が高額になりやすい分野です。

医療過誤が原因で損害賠償請求をする場合、弁護士費用の相場は着手金は11万円〜66万円、報酬金は経済的利益の22%〜33%程度です。

医療過誤は医学的な専門知識が必要で、証拠収集にも多くの時間と費用がかかるため、他の事件に比べて着手金が高額になる傾向があります。

着手金の目安は、11万円〜66万円程度です。

また、医療過誤では「調査 → 示談交渉 → 調停・ADR※ → 訴訟」と段階が進むごとに費用が大きく変動するのが特徴です。

具体的な目安は以下のとおりです。

| 調査 | 11万円〜22万円程度 |

| 示談交渉 | 22万円〜33万円程度 |

| 調停およびADR | 44万円〜55万円程度 |

| 訴訟 | 55万円〜66万円程度 |

※(医療)ADRとは、訴訟ではなく話し合いによって紛争解決を目指す手続きのことをいいます。

報酬金は、獲得した損害賠償額の22〜33%程度が目安となります。

医療過誤は成果を得るまでの難易度が高いため、着手金と同様に成功報酬も比較的高めに設定されています。

医療過誤の事件では、これまでにご説明した実費に加えて、カルテ開示請求や協力医の意見書作成費用など特有の費用がかかります。

そのため、他の事件より実費がかさみやすく、数万円〜十数万円に及ぶこともあります。

不貞行為※を原因として損害賠償請求をする場合、弁護士費用の相場は着手金は0円〜33万円、報酬金は16万5,000円〜44万円または経済的利益の11%〜22%程度です。

※不貞行為とは、「配偶者以外の人と自由な意思のもとに性的関係を結ぶこと」です。

不貞行為で損害賠償請求をする場合の着手金の相場は、0円〜33万円程度です。

証拠が揃っている場合には早期解決が見込めるため、医療過誤などの高い専門性が必要とされる分野に比べると、費用も抑えめになっています。

なお、配偶者の不貞行為を理由として離婚をしたいという場合には、別途着手金等がかかります。

離婚の際にかかる費用については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

報酬金は、16万5,000円〜44万円または獲得した損害賠償額の11〜22%程度が目安となります。

なお、着手金を無料としている事務所では、「一定の固定額 + 回収額の一定割合」を成功報酬とするケースも見られます。

このような場合、初期費用はかかりませんが、固定額は一般的な着手金の相場より高めに設定されている傾向があります。

その他の費用として、訴訟をする場合には交通費、郵送費、裁判所に納める印紙代などが必要となります。

示談交渉のみの場合は、郵送代程度に収まるケースが一般的です。

婚約破棄による損害賠償請求での弁護士費用の相場は着手金は5万5,000円〜33万円、報酬金は22万円〜55万円または経済的利益の11%〜22%程度です。

婚約破棄で損害賠償請求をする場合の着手金の相場は、5万5,000円〜33万円程度です。

内容証明郵便を送るだけで弁護士が交渉しない場合であれば、5万円台の費用で済むケースもあります。

報酬金は、22万円〜55万円または獲得した損害賠償額の11〜22%程度が目安となります。

婚約破棄における損害賠償額は、一般的に50万円〜200万円程度とされていますが、結婚式の準備が進んでいた場合などでは300万円以上になることもあります。

そのため、報酬金も成果に応じて変動する仕組みとなっています。

その他の費用として、訴訟をする場合には交通費、郵送費、裁判所に納める印紙代などが必要となります。

示談交渉のみの場合は、実費不要もしくは郵送代程度に収まるケースが一般的です。

会社の契約違反に基づく損害賠償請求の場合、弁護士費用総額の相場は、着手金は11万円〜55万円、報酬金は経済的利益の11%〜22%程度です。

会社の契約違反で損害賠償請求をする場合の着手金の相場は、11万円〜55万円程度です。

ただし、請求額が大きい場合には、それに比例して着手金も高くなる傾向があります。

請求額が高額な場合は、請求額のおおむね5〜10%前後が着手金になると考えておくと安心です。

報酬金は、獲得した損害賠償額の11〜22%程度が目安となります。

会社が相手の場合は、賠償額が数百万円〜数千万円規模になることもあるため、結果として報酬金が高額となるケースも少なくありません。

その他の費用としては、郵便代や印紙代、交通費などがかかります。

大規模な事件では、これらに加えて鑑定費用や調査費用も必要となる場合があります。

その他のケースでは、事案の難易度などによって多少の変動はありますが、以下の基準を参考にするとよいでしょう。

| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |

|---|---|---|

| 300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |

| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |

| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |

| 3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% |

たとえば、1000万円の請求をし、請求が全額認められたという場合には、着手金は64万9、000円、報酬金は129万8000円となります。

なお、多くの事務所では着手金の最低額を定めており、その水準はおおむね11万円〜22万円であることが一般的です。

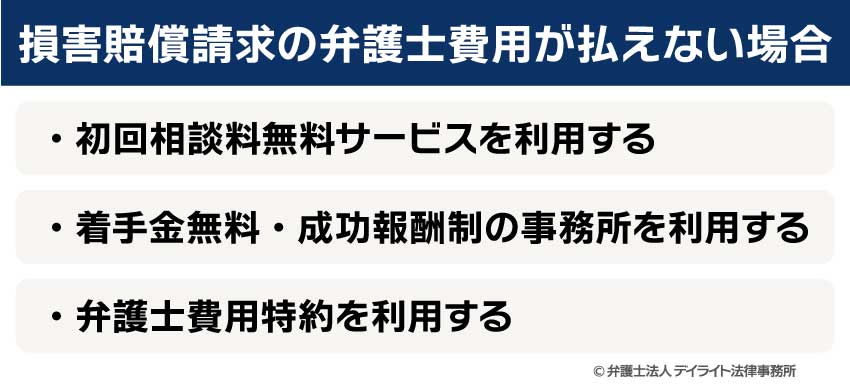

損害賠償請求をしたいものの、「弁護士費用が高くて依頼できないのでは」と不安に感じる方も少なくありません。

しかし近年は、利用できる制度やサービスが増えており、経済的な理由で依頼を諦める必要は必ずしもありません。

ここでは代表的な方法をご紹介します。

弁護士に依頼する前の段階として、まずは「初回相談無料サービス」を利用できる場合があります。

すべての事務所が対応しているわけではありませんが、初回の法律相談を30分〜60分まで無料としている事務所もあります。

無料相談を活用することで、費用をかけずに事件の見通しや費用感を確認できるため、まずは一度相談してみることをおすすめします。

まとまったお金を用意するのが難しい場合には、「着手金無料」の事務所に依頼する方法があります。

この仕組みでは、事件に着手する段階での費用はかからず、最終的に成果があった場合にのみ報酬を支払います。

たとえば、交通事故や労災といった被害者救済が重視される分野では、完全成功報酬制を採用する事務所も増えており、初期負担を大きく減らすことができます。

ただし、着手金が無料の場合には、報酬金の割合や固定額が高めに設定されていることがあります。

納得して依頼をするためにも、依頼前に「成功報酬の計算方法」や「最低報酬額」の有無を確認しておくことが大切です。

加入している保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合には、ぜひ利用を検討しましょう。

この特約を使えば、原則として300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、多くの場合、自己負担なく弁護士に依頼できます。

特に交通事故の被害者側では、この特約を利用して弁護士に依頼するケースが多く、早期解決や賠償額の増額につながることもあります。

なお、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級が下がったり、保険料が上がったりすることは通常ありませんので、安心して利用しましょう。

損害賠償請求は、交通事故・労災・医療過誤・不貞行為・契約違反など、分野ごとに特徴や必要となる専門知識が異なります。

そのため、依頼を検討する際には「自分が損害賠償請求をしたいと考えている分野に強い弁護士」を選ぶことが非常に重要です。

弁護士を探す際のポイントとしては、以下のような点が挙げられます。

これらを踏まえて、実際に複数の事務所を比較検討することをおすすめします。

損害賠償請求についてよくある疑問について、Q&A方式でお答えします。

自分が損害賠償請求をされた場合でも、弁護士に依頼する際の費用は「着手金+報酬金+実費」となる点で基本的には同じです。

自分が損害賠償請求をされた場合でも、弁護士に依頼する際の費用は「着手金+報酬金+実費」となる点で基本的には同じです。ただし、この場合の「経済的利益」は「請求額をどれだけ減額できたか」が基準となります。

たとえば、500万円を請求されたところを200万円に減額できた場合、300万円分が経済的利益となり、それを基準に報酬金が算定されます。

日本の民事裁判では、原則として「弁護士費用は各自が負担する」仕組みになっています。

日本の民事裁判では、原則として「弁護士費用は各自が負担する」仕組みになっています。そのため、裁判で負けたからといって、自動的に相手方の弁護士費用まで全額負担することはありません。

ただし例外として、不法行為に基づく損害賠償請求では「認められた賠償額の10%程度」が弁護士費用相当額として上乗せされることがあります。

損害賠償請求の途中で弁護士を変える場合、費用はどうなりますか?

弁護士を途中で変更することは可能ですが、原則として着手金は返金されません。

また、これまでの処理にかかった実費や出廷日当なども支払う必要があります。

変更したい理由にもよりますが、まずは気になる点について、現在依頼している弁護士に率直に相談してみることをおすすめします。

損害賠償請求を弁護士に依頼する費用は決して安くはありません。

しかし、専門知識を持つ弁護士に依頼することで、賠償金が増額したり、相手との交渉をスムーズに進められるなど、大きなメリットを得られる可能性があります。

費用の目安は「着手金11〜33万円程度+報酬金(経済的利益の10〜20%程度)」ですが、分野によっては完全成功報酬制を活用できる場合もあります。

「思ったよりも費用は高くない」と感じる方も少なくありません。

損害賠償請求は人生に大きな影響を及ぼす問題です。

正確な法的判断と適切な請求を行うためにも、まずは信頼できる弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人デイライト法律事務所では、企業法務部、離婚事件部、人身障害部などの専門部署を設置しています。

それぞれの分野に注力する弁護士が、損害賠償に関する相談から交渉、裁判対応まで一貫してサポートしています。

電話やLINE、Zoom、Google Meetなどを利用したオンライン相談にも対応しており、全国どこからでもご相談が可能です。

損害賠償について不安を抱えている方や、弁護士への依頼を検討している方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。